一只没头的大虾

何申

我初为人父时,塞北物资匮乏。大人还好,只是苦了女儿。可能是承传了天津人吃海货的基因,女儿从小也爱吃鱼虾。然而塞北哪里有海货?写信让家人寄些小虾皮,做菜做汤,女儿也吃得香。有一天,女儿用小手捏个小虾皮,说它怎么不长大呀?我心里发酸,想:我得让女儿吃上一只真正的大虾。

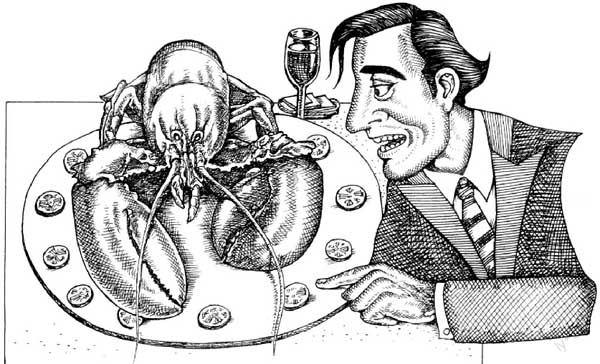

女儿五岁那年,有一次我陪人吃饭,菜八凉八热,比较豐盛,特别是还有一盘红烧大虾。

那盘红烧大虾是按人头做的,每人一个。是大对虾无疑,全须全尾,弯着粗壮的腰,若伸直,有巴掌长,脊背划开一刀去了虾线。那虾是油炸过的,浇汁并不多。承德的厨师不擅长做海货,炸透了,虾好,香味就出来了。

我给客人夹,人家也夹给我,然后都看着我,谁也不好意思先动口。我不吃不合适,咬口虾头,叫声好香!众人也就说笑着吃起来。吃了虾头,我就悄悄把虾放在碗里(当时没有碟,每人面前一个半大碗)。我吃不下去。如果说以前可以,但现在我不能,我是一个父亲,我有女儿。

那一刻,我像个贼一样,心里打鼓,小心留意众人的目光,趁他们举酒盅相碰说笑时,赶忙往碗里放些其他食品遮掩。好在灯光不很亮,没有人留意我的小动作。或者,人家看到了也装作没看见。

那时没有餐巾纸,只有豁出手帕。散席一刻,我左手擦嘴,右手将碗拿到桌面下,迅速抓出大虾。没了硕大的虾头,虾身可以握在手中,再露出手帕边角,然后就和客人握手告别。

喝了酒,又是老朋友,旁人又拥抱又握双手,我不敢太亲切,只握右手。道别后,赶紧朝家走,看看手里的大虾,还在,还有热气。地下有雪有冰,很滑,身子一歪摔倒,手里的大虾也不能丢。推开家门那一刻,我仿佛做了一件天大的事,连叫:“女儿女儿,看爸爸给你拿来了什么好东西!”

女儿接过大虾,问:“这是什么?”

我说:“是大虾呀。”

女儿说:“它的头呢?”

我说:“对不起,让爸爸吃了。”

女儿说:“你怎么不吃肉?”

妻子说:“你爸是头儿,就吃头。”