危险驾驶罪免刑实证研究

贺洪波

(重庆行政学院 法学教研部,重庆 400041)

危险驾驶罪免刑实证研究

贺洪波

(重庆行政学院 法学教研部,重庆400041)

摘要:在定罪基础上,免刑是与判刑相对应的刑事责任实现方式。在宽严相济刑事政策指引下,纷繁复杂的危险驾驶罪案、严格有效的行政前置处罚、谦抑节制的刑罚适用理念,是促成危险驾驶罪免刑司法实践的主要动因。但免刑依据的刑法理论分歧、免刑标准的个案适用困惑、免刑后果的公众认同顾虑仍然极大地制约着当前的危险驾驶罪免刑司法实践。务实地缝合免刑理论分歧、综合地构筑免刑适用标准、理性地扬弃重刑主义观念,是优化危险驾驶罪免刑司法实践的有益路径。

关键词:危险驾驶罪;免刑;司法实践

在刑事审判中,“量刑的首要任务是决定对犯罪人是否判处刑罚”[1]。因此,对犯罪人是否判处刑罚,是判刑(判处刑罚、给予刑事处罚)还是免刑(免除刑罚、免予刑事处罚),始终是刑事法官们在日常量刑实践中不可回避的关键节点问题和普通民众在日常生活中关注刑事案件的重要维度。而这对正处于社会急剧转型期之特殊时代背景下的立法新增罪名——危险驾驶罪而言,更是如此。自《刑法修正案(八)》第22条增设危险驾驶罪并于2011年5月1日开始施行以来,我国不少基层法院就一直在探索危险驾驶罪免刑之道。就全国范围而言,由于各个地方法院对危险驾驶罪量刑的整体把握及各种地方制约因素有别,致使其对危险驾驶罪免刑乃至缓刑的适用呈现出较大的地区差异。比如,据统计,醉驾入刑后的近一年时间里,在北京市一中院辖区内的8个基层法院审结的(醉驾)危险驾驶罪案件中无一例判处缓刑或免刑,而广州市两级法院的缓刑和免刑适用率分别达到了49.7%和0.6%[2]。在这个过程中,随着相关司法实践的深入推进和社会舆论对一些免刑案例的持续关注和论争,可以说危险驾驶罪免刑问题已经成为了一个亟待刑法理论深切关注和理性回应的社会公共话题*自从2011年新疆出现全国首例“醉驾免刑”案之后,危险驾驶罪免刑问题便受到人们的持续关注和讨论。代表性的文章有:晏扬:《首例“醉驾免刑”是值得解剖的麻雀》,《新华每日电讯》2011 年6 月10 日,第 3 版;周宗:《“醉驾”可否免予刑事处罚惹争议》,《人民公安报》2011年11月17日,第1版;徐勇:《醉驾缓刑或免刑有待商榷》,《光明日报》2012 年3 月22 日,第 15 版;《“开得不远”成为醉驾免刑理由的恶劣效应》,《济南日报》2012 年6 月20 日,第 F02 版;练洪洋:《官员醉驾免刑更应交代清楚》,《广州日报》2012 年6 月20 日,第 F02 版;秦淮川、李克杰:《“醉驾入刑”与“醉驾免刑”并不矛盾》,《检察日报》2011 年9 月28 日,第 6 版;柴春元:《醉驾免刑可以,切记审慎负责》,《检察日报》2011 年11 月16 日,第4版。。

那么,危险驾驶罪免刑司法实践的现状如何呢?其间到底萦绕着哪些问题纷争呢?在刑罚轻缓化的国际潮流下,作为在我国当前所有罪名中法定刑设置最轻,且“在法律刚生效施行之时,最高司法机关就紧急要求下级法院‘应当高度重视,应当慎重稳妥’”[3]的一个特殊罪名,危险驾驶罪的免刑司法实践对于推动我国的刑罚轻缓化有何现实意义呢?对此,本文拟以西部某基层法院(以下称A法院)自2011年5月1日以来已经审结生效的43件危险驾驶罪免刑案件作为分析样本,并结合相关调研访谈体悟,深入剖析和反思促成危险驾驶罪免刑司法实践的主要动因以及困扰其间的主要因素,以期对完善我国相关司法实践有所裨益。

需要说明的是,根据《刑法修正案(八)》第22条增设的《刑法》第133条之一的规定,危险驾驶罪是指在道路上驾驶机动车追逐竞驶、情节恶劣的,或者在道路上醉酒驾驶机动车的行为。前者一般称之为飙车型危险驾驶罪,后者一般称之为醉驾型危险驾驶罪。我国司法实践中发生的危险驾驶罪案件绝大多数皆为醉驾型危险驾驶罪案件,而作为本文调研对象的A法院自《刑法修正案(八)》第22条增设危险驾驶罪并于2011年5月1日开始施行以来尚无受理过飙车型危险驾驶罪案。另外,2015年8月29日第二届全国人大常委会通过、2015年11月1日起施行的《刑法修正案(九)》第8条对《刑法》第133条之一的危险驾驶罪作了补充性规定,增设了两类危险驾驶行为(从事校车业务或旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的),而作为本文调研对象的A法院自《刑法修正案(九)》于2015年11月1日开始施行以来尚无一例触犯这两类新增危险驾驶行为的危险驾驶免刑罪案发生。有鉴于此且虑及行文方便,本文中所称危险驾驶罪皆指醉驾型危险驾驶罪,本文中的全部危险驾驶罪免刑案件皆为醉驾型危险驾驶罪免刑案件。

一、危险驾驶罪免刑案件的情节分析

考虑到危险驾驶罪的罪状可以明显地提炼出“道路”“醉酒”“驾驶”“机动车”等构成要件要素,以及刑法总则关于犯罪构成要件的一般规定和司法实践中对危险驾驶罪情节的通常归纳方式,本文将主要从主体身份、血醇含量、车辆状况、驾驶环境、查获方式、犯罪后果、审前处遇、罪后表现8个方面就危险驾驶罪免刑案件的情节特征逐次展开分析。

(一)主体身份

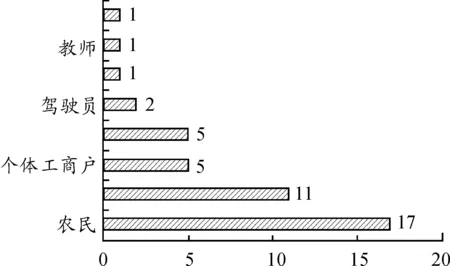

在A法院审结的43件危险驾驶罪免刑案件中,犯罪主体以农民和普通工人为主,个体工商户和无业人员次之,其次是驾驶员、企业经理、教师、村干部。其中(如图1所示),犯罪主体为农民的案件共17件,涉案人数17人,约占全部案件的39.5%;主体为工人的案件共11件,涉案人数11人,约占全部案件的25.6%;主体为个体工商户的案件共5件,涉案人数5人,约占全部案件的11.2%;主体为无业人员的案件共5件,涉案人数5人,约占全部案件的11.2%;主体为驾驶员的案件共2件,涉案人数2人,约占全部案件的4.6%;主体为企业经理的案件共1件,涉案人数1人,约占全部案件的2.3%;主体为教师的案件共1件,涉案人数1人,约占全部案件的2.3%;主体为村干部的案件共1件,涉案人数1人,约占全部案件的2.3%。这表明,从总体上看,司法实践中被人民法院作出免刑判决的多数是普通工人和农民,而极少对国家公职人员作出免刑判决。

图1 涉案人员主体身份

(二)血醇含量

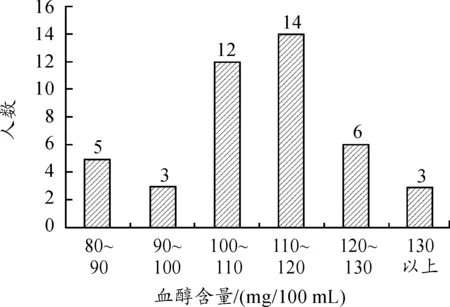

在A法院审结的43件危险驾驶罪免刑案件中,血醇含量(从醉驾人员身体中依合法程序提取并检测出的血液乙醇含量数值)主要分布在110~120 mg/100 mL之间,血醇含量在110 mg/100 mL以下和120 mg/100 mL以上的相对较少。其中(如图2所示),血醇含量在80~90 mg/mL之间的案件共5件,涉案人数5人,约占全部案件的11.2%;在90~100 mg/100 mL之间的案件共3件,涉案人数3人,约占全部案件的7%;在100~110 mg/100 mL之间的案件共12件,涉案人数12人,约占全部案件的28%;在110~120 mg/100 mL之间的案件共14件,涉案人数14人,约占全部案件的32.5%;在120~130 mg/100 mL之间的案件共6件,涉案人数6人,约占全部案件的14%;在130 mg/100 mL以上的案件共3件,涉案人数3人,约占全部案件的7%。从危险驾驶罪免刑案件的以上血醇含量分布情况分析,难以看出血醇含量的高低与判断危险驾驶行为之危险程度的关系,进而血醇含量的高低与刑事法官对犯罪人是否判处刑罚没有必然联系。在司法实践中,鉴于危险驾驶罪个案殊情的综合考量,刑事法官既可能对血醇含量相对较低的案件判处刑罚,也可能对含量相对较高的案件不判处刑罚。

图2 涉案人员血醇含量

(三)车辆状况

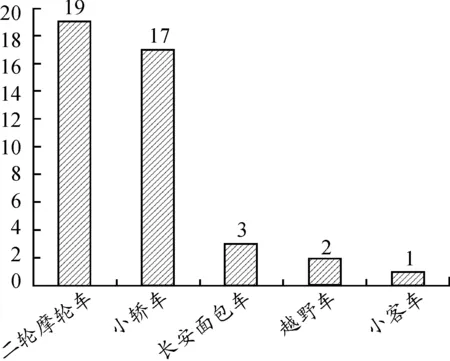

危险驾驶罪的车辆状况一般包括车辆安全性能、车辆类型、是否搭乘人员3个方面。在A法院审结的43件危险驾驶罪免刑案件中,从涉案车辆的安全性能看,所有涉案车辆的安全性能普遍良好。从涉案车辆的类型看,二轮摩托车较多,其次是小轿车,再次是长安面包车、越野车和小客车。其中(如图3所示),涉案车辆为二轮摩托车的案件共19件,涉案人数19人,约占全部案件的44.2%;涉案车辆为小轿车的案件共17件,涉案人数17人,约占全部案件的39.5%;涉案车辆为长安面包车的案件共3件,涉案人数3人,约占全部案件的7%;涉案车辆为越野车的案件共2件,涉案人数2人,约占全部案件的4.6%;涉案车辆为小客车的案件共1件,涉案人数1人,约占全部案件的2.3%。从涉案车辆的搭乘情况看,绝大多数没有搭乘人员,但也有 8辆涉案车辆搭乘了人员(皆为驾驶人员的家属、亲人、朋友),约占全部案件的18.6%。从搭乘人员驾驶的车辆类型看,小轿车5辆,约占全部搭乘人员驾驶车辆的62.5%;二轮摩托车3辆,约占全部搭乘人员驾驶车辆的37.5%。可见,车辆类型与是否判处刑罚没有必然联系。

(四)驾驶环境

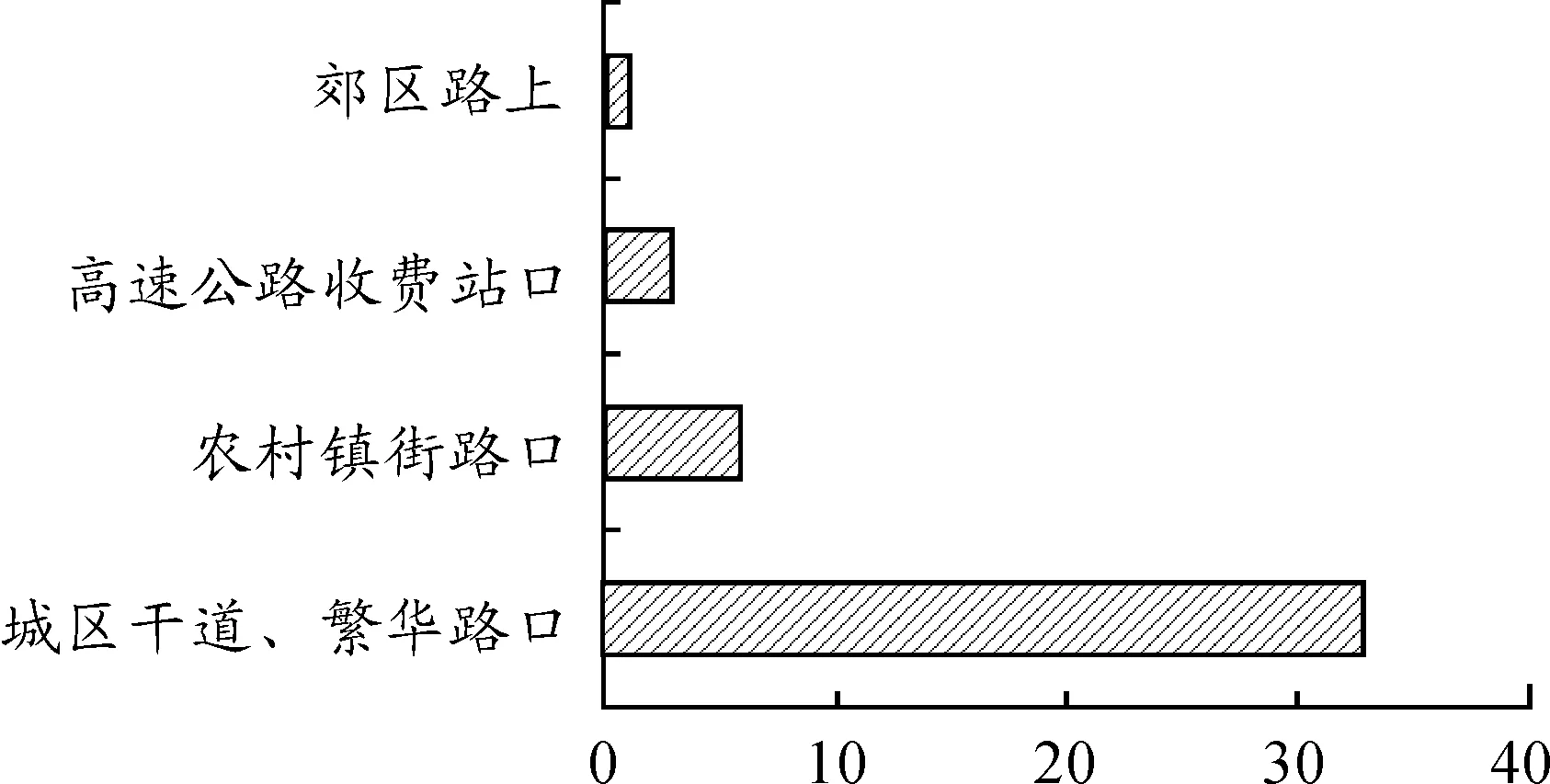

危险驾驶罪的驾驶环境一般包括地点环境和时间环境。在A法院审结的43件危险驾驶罪免刑案件中,醉驾驾驶路段主要集中在城区主干道及繁华路口;醉酒驾驶时间在晚上(当日19时至次日7时)的居多、在白天(当日7时至19时)的较少。这一点通过案发地点和案发时间可以很明显地看出来。从案发时间看,涉案时间在晚上的共计38件,涉案人数达38人,约占全部案件的88.4%;涉案时间在白天的共计5件,涉案人数5人,约占全部案件的12.6%。从案发地点看(如图4所示),案发地为城区主干道、繁华路口的共计33件,涉案人数33人,约占全部案件的76.7%;案发地为城区之外的农村镇街路口的共计6件,涉案人数6人,约占全部案件的14%;案发地为高速公路收费站口的共计3件,涉案人数3人,约占全部案件的7%;案发地为郊区路上的1件,涉案人数1人,约占全部案件的2.3%。

图3 涉案车辆类型

图4 驾驶环境

醉酒驾驶路段主要在城区和醉酒驾驶时间主要在晚上之显著特征,是与当前我国民众的饮酒习惯和公安机关的执法模式密切相关的。一方面,由于工作期间的普遍禁酒要求(中午一般不准饮酒)、饮酒时间的普遍限制(晚上才有大量的时间饮酒)、积重难返的不良餐饮习惯(“早上吃少、中午吃饱、晚上吃好”)、宴请习俗(除婚丧嫁娶外,我国民众日常的宴请多在晚上,且宴请时劝酒成风)和人们经济条件的宽裕(一般请客多“下馆子”)等原因,致使人们在晚上饮酒的频次较多。另一方面,在当前的公安执法实践中,由于警力限制和提高打击效率的现实考虑,公安机关一般都采取在晚上以布置民警在城区的重要路段、繁华路口“定点守候+不定点来回巡逻”的方式打击酒后驾驶、醉酒驾驶等违规驾驶的交通违法犯罪行为。这些因素的叠加效应,致使当前被查获的危险驾驶罪案件一般都发生在城区路段、晚上时段,并多被当场查获。

(五)查获方式

在A法院审结的43件危险驾驶罪免刑案件中,从醉驾行为被查获的方式看,被民警巡逻或定点检查的方式当场查获的共计41件,查获人数41人,约占全部案件的95%;因发生擦挂或碰撞等交通事故而被他人报警后查获的共计2件,查获人数2人,约占全部案件的5%。由于危险驾驶案件多数为当场查获,查获时危险驾驶行为已经既遂,且非共同犯罪,因此危险驾驶犯罪基本上没有行为人自首和其他法定免刑情节存在的空间。进而,在这些案件的量刑实践中,能否运用《刑法》第37条关于免刑的规定(“犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚”,后同),直接对犯罪人作出免刑判决,便是一个日益凸显和颇具争议的问题。

(六)犯罪后果

在A法院审结的43件危险驾驶罪免刑案件中,40件无实害后果,有3件发生了实害后果。在发生实害后果的3件中,1件造成驾驶人员自己和一名搭乘人员身体伤害以及涉案车辆损失,1件因与对向行使的车辆发生擦挂而造成被害人车辆损失,1件因犯罪人操作不当致使其驾驶的车辆与路边的电线杆相撞而造成车辆损失。可见,是否造成实害后果与是否判处刑罚并没有必然联系。即使在个别案件中发生了实害后果,被害人因危险驾驶行为遭受了相应的身体伤害和物质损失,但刑事法官也可能综合全案考虑对犯罪人作出免刑判决。

(七)审前处遇

危险驾驶罪的审前处遇一般包括涉案人员被采取行政强制措施和被行政处罚的情况。在A法院审结的43件危险驾驶罪免刑案件中,43人在审前均被公安机关采取了取保候审或监视居住的强制措施;43人中,除其中1人为无证驾驶之外,其余涉案人员均被公安机关在将案件移送检察院审查起诉之前吊销了机动车驾驶证。由于吊销机动车驾驶资格证对行为人来讲是一种巨大的资格剥夺型痛苦,在我国它虽然不是刑罚,但其无疑既具有巨大的惩罚功能,又具有巨大的犯罪预防功能。因此,行为人是否在刑事审判前被公安机关吊销了机动车驾驶资格证,往往会成为法官决定对其是否判处刑罚以及判处多重刑罚的重要考量因素。

(八)罪后表现

危险驾驶罪的罪后表现一般包括被查获时是否配合公安机关查处、有无抗拒执法、刑事诉讼过程中是否认罪悔罪、如实供述犯罪事实,若发生交通事故造成他人损害的,是否积极赔偿损失等方面。在A法院审结的43件危险驾驶罪免刑案件中,43人在被民警查获时均积极配合、无一人抗拒执法,在诉讼过程中都如实供述、当庭认罪悔罪;在因发生交通事故给他人造成实际损失的两件危险驾驶罪免刑案件中,行为人都积极赔偿了被害人经济损失。可见,行为人被民警查获后是否抗拒执法、是否积极认真悔罪、若造成被害人经济损失的是否积极赔偿被害人损失等罪后表现与是否判处刑罚之间具有较大的关联性。这反映了刑事法官在量刑实际中对实施了轻微犯罪的行为人的人身危险性和再犯危险性的高度重视。而就危险驾驶罪而言,由于在我国的刑法分则体系中,危险驾驶罪是一个抽象危险犯,最高法定刑只有6个月拘役,因此,在没有造成实害后果的情况下,行为人罪后表现如何,特别是认罪悔罪态度如何,往往对法官量刑具有重大的影响。

二、促成危险驾驶罪免刑司法实践的主要动因

在宽严相济刑事政策的指引下,促成刑事法官及法院就危险驾驶罪作出免刑判决的生成动因主要体现在纷繁复杂的危险驾驶罪案、严格有效的行政前置处罚、谦抑节制的刑罚适用理念3个方面。

(一)纷繁复杂的危险驾驶罪案

在刑事审判活动中,基于个案公正的现实期许,对于纷繁复杂的刑事案件,刑事法官们自然需要用立法给定的各种各样的刑事责任实现方式予以妥善应对。因为“如果说,对于无穷无尽、暗淡模糊的人类行为组合可以应用几何学的话,那么也需要有一个相应的、由最强到最弱的刑罚阶梯”[4],必要时甚至需要有一个渐次从免刑、非刑罚处罚措施到刑罚搭建起来的刑事责任阶梯。

而从危险驾驶罪的立法规定看,虽然我国《刑法》第133条之一对危险驾驶罪的罪状表述是比较清晰易懂的,组成该罪状的“道路”“醉驾”“驾驶”“机动车”等构成要件要素,即便在一般人看来,也是十分简单直白的。但“法有限而情无穷”,当这一静静地栖身于纸面上的立法规定施行于变动不羁的现实生活时,司法实践中每日遭遇的以血醇含量为中心,以车辆状况、驾驶环境、查获方式、犯罪后果、审前处遇、罪后表现等典型情节叠加起来的个案情况却又是相当纷繁复杂的。其中,必然有不少情节轻微不需要判处刑罚的危险驾驶罪案等待刑事法官们公正地作出免刑判决。以驾驶环境为例,行为人是在人车流量较大的城区主干道、繁华路段驾驶,还是人车流量较小的乡间路段驾驶;是在重大节庆日或上下班的高峰时段驾驶,还是在非上下班或周末的非高峰时段驾驶,其危险驾驶行为对社会的危险程度是不一样的,这种危险度的差异必将反映到刑事责任认定即是否判刑的问题上来。

(二)严格有效的行政前置处罚

《刑法修正案(八)》施行后,为了与之有效衔接,2011年4月22日全国人大常委会通过的《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉的决定》加大了对醉酒驾驶机动车行为的行政处罚力度。根据修正后的《中华人民共和国道路交通安全法》第91条规定,醉酒驾驶机动车除了应该依法追究刑事责任之外,还会被公安机关分别给予如下行政处罚:醉酒驾驶机动车的,吊销机动车驾驶证,五年内不得重新取得机动车驾驶证;醉酒驾驶营运机动车的,吊销机动车驾驶证,十年内不得重新取得机动车驾驶证,重新取得机动车驾驶证后,不得驾驶营运机动车;醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的,吊销机动车驾驶证,终生不得重新取得机动车驾驶证。这与之前的规定相比,处罚明显要严厉得多*根据修正之前的《中华人民共和国道路交通安全法》第91条规定,“饮酒后驾驶机动车的,处15日以下拘留和暂扣3个月以上6个月以下机动车驾驶证,并处500元以上2000元以下罚款。醉酒驾驶营运机动车的,处15日以下拘留和暂扣6个月机动车驾驶证,并处2000元罚款。”。同时,这里的“吊销”和“禁驾”的规定,虽然无“刑罚”之名,但给受罚者带来的惩罚性痛苦却是十分巨大的。其让一般受罚者较长时期(甚至是终生)不能驾驶,让职业驾驶员的就业资格被取消。

而通过以上对43件危险驾驶罪免刑案件的情节分析不难看出,其中一个极为显著的情节特征便是公安机关在侦查阶段对危险驾驶罪犯罪嫌疑人普遍采取的行政处罚措施。即对于构成危险驾驶罪的所有案件,在移送审查起诉之前,公安机关对犯罪嫌疑人一律(除一例无证驾驶外)都作出了吊销机动车驾驶证的行政处罚。如此“实实在在”的惩罚,无论是从报应角度还是从预防角度看,都是非常有力、非常凑效的。因为在我国民众越来越普遍地具有驾驶技能、拥有私家车的时代大背景下,被吊销驾驶证并且五年及以上不得重新取得机动车驾驶证,将会给受罚人长时间带来生活和出行的“困足”性硬约束,而对于从事机动车营运的职业驾驶员来讲,这种处罚还将给受罚人带来长时间就业资格和工作机会的“无情”性硬剥夺。这种严格有效的行政前置处罚会促使刑事法官们在决定对犯罪人要不要判处刑罚时,比一般犯罪更谨慎。

(三)谦抑节制的刑罚适用理念

除了危险驾驶罪案的纷繁复杂性以及严格有效的行政前置处罚对免刑判决的巨大现实需求之外,谦抑节制的刑罚适用理念也是促成危险驾驶罪免刑判决的主要原因。一般认为,刑法谦抑,是指刑法应当作为社会抗制违法行为的最后一道防线,能够使用其他法律手段调整的违法行为就尽量不用刑法手段调整,能够用较轻的刑法手段调整的犯罪行为就尽量不用较重的刑法手段调整[5]。由于犯罪和刑罚是刑法的两大基石,因此,刑法谦抑无论是在立法层面还是在司法层面都内在地要求入(犯)罪之谦抑和入刑(罚)之谦抑。具体到刑事审判活动中的量刑环节,刑法谦抑要求在对犯罪人要不要判处刑罚的问题上,时刻保持节制,能不判处刑罚的尽量不要判处刑罚,以免在“犯罪”之外再给行为人贴上一个“刑罚”和“受刑人”的标签,为其以后顺利回归正常的社会生活增设一道隐形的障碍。毕竟,在现代法治国家,刑罚是在综合权衡国家、被害人、犯罪人、社会民众等各方利弊基础上施加给犯罪人的一种“不得已的恶”,若用之不慎、施之不当,将会把“不得已”剥离得一干二净而徒具“恶”名。

基于谦抑节制的刑罚适用理念,刑事法官们在危险驾驶罪量刑的司法实践中大都意识到,危险驾驶罪的法定刑配置本来就很轻,并且行为人在移送审查起诉之前一般都被公安机关吊销了机动车驾驶证,加之,行为人在醒酒后通常都对其醉驾行为后悔不已。在这样的情形下,刑事法官们不得不再三掂量、反复权衡,到底还有多大必要对其判处刑罚呢?是否还有必要通过判刑来实现惩罚和预防危险驾驶犯罪的目的?一旦这种“能不判刑则不判刑”的刑法谦抑节制理念内化于心之后,刑事法官们综合全案考虑,特别是犯罪人的审前处遇、认罪悔罪及罪前一贯表现,在对犯罪人作有罪认定及罪犯宣告的基础上,往往更多地保持宽宥之情,倾向于对犯罪人作出免刑判决。

三、困扰危险驾驶罪免刑司法实践的主要因素

尽管在当前的刑事司法实践中,纷繁复杂的危险驾驶罪案、严格有效的行政前置处罚、谦抑节制的刑罚适用理念已然成为了切实地推动刑事法官及法院作出免刑判决的巨大“正能量”,但同时也不容忽视的是,免刑依据的刑法理论分歧、免刑标准的个案适用困惑、免刑后果的公众认同顾虑仍然在现实地制约着危险驾驶罪的免刑实践。

(一)免刑依据的刑法理论分歧

由于危险驾驶罪案件在发案方式上一般为民警当场查获,只有极少数案件具有自首等法定免刑情节。那么,对于不具有自首等法定免刑情节的绝大多数危险驾驶罪案件而言,能否视个案情况,直接根据我国《刑法》第37条关于免刑的规定,对犯罪人作出免刑判决呢?对此,我国刑法理论尚存在较大分歧。其中,一种颇具代表性的观点认为,我国《刑法》第37条所规定的不是独立的免予刑事处罚事由,只是其他具体的免予刑事处罚情节的概括性规定。因此,当个案中不具备《刑法》规定的自首、立功等法定免刑情节时,不能直接根据《刑法》第37条作出免刑判决[6]。与之截然不同的另一种代表性观点认为,有的情况下,即使行为人不具备自首、立功等法定免刑情节,但综合全案考量,认为确属犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,也可以根据《刑法》第37条作出免刑判决[7]。由此可见,刑法理论界在对《刑法》第37条的解释立场上,尚存在可以作为独立免刑适用依据和不可以作为独立免刑适用依据两种截然不同的解释路径。

在如此“理论反对理论”的刑法理论分歧背景下,一些审判人员在办案过程中也时感困惑,特别是受某种理论观点影响较大的年轻法官们,在办理这类型案件时存有较大的理论“前见”。这种理论“前见”致使他们即便是在综合认定全案确属情节轻微的,也不敢大胆地适用《刑法》第37条作出免刑判决,而是以作出缓刑判决甚至是拘役实刑取而代之。这也是造成司法实践中醉驾案件的量刑结果呈现出判处拘役实刑不多,而缓刑居多、免刑较少的重要原因之一。

(二)免刑标准的个案适用困惑

在危险驾驶罪的免刑实践中,即便是认为在不具备自首、立功等法定免刑情节的情况下也可以直接根据《刑法》第37条对犯罪人作出免刑判决,但也依然存在免刑标准的个案适用困惑问题。因为根据《刑法》第37条规定,“对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚。”但这里的“犯罪情节轻微不需要判处刑罚”是一个十分抽象模糊的适用标准,立法和司法解释缺乏明确规定。对此,在危险驾驶罪的量刑实践中该标准应该如何把握,法官们在个案适用时往往备感困惑。

特别是,当前危险驾驶罪的立案标准是以血醇含量达到80 mg/100 mL的数额标准建构起来的。对于达到80 mg/100 mL之数额标准但超过90 mg/100 mL 、100 mg/100 mL,甚至是超过120 mg/100 mL、130 mg/100 mL的案件,一些法官仍然依循着一种重数额甚至是唯数额论的隐性思维逻辑,其在判断犯罪情节是否轻微时,往往重血醇含量、轻其他犯罪情节,致使一些本可能属于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的案件也被判处了刑罚。这在一定程度上制约着危险驾驶罪的免刑实践。

(三)免刑后果的公众认同顾虑

长期以来,人们对刑法往往有着过高的希冀,当某种危害社会的现象普遍化、引起社会情感剧烈波动的时候,便总是希冀通过刑法、通过对犯罪人施以重刑来解决[8]。特别是我国自改革开放以来,“尽管社会在快速的发展,对刑法的理性认识也在逐渐加深,但是民众对刑法的心理依赖感仍然没有明显的减弱,一旦出现较有影响力的社会事件,条件反射式的应对措施仍然是采用刑罚归责的方式予以解决”[9]。而备受质疑的危险驾驶行为入罪便是切实地受到此种重刑主义观念“惯性”的驱使的集中体现。因为它将原本属于治安处罚的行为类型在缺乏充分论证但却在社会舆论、网络民意的裹挟之下,以“尊重民意”“保障民生”之名,以极富“立法理想主义和浪漫主义”的思维方式迅捷地拔高升格为刑事犯罪行为[10]。

在这样的立法背景和大众观念趋势下,“面对整个社会对刑法寄予过高的‘救火’治世的期望”[11],如果对危险驾驶罪犯罪人作出免刑判决,特别是在重大节假日前后时段对危险驾驶罪犯罪人作出免刑判决,或者是对公职人员作出免刑判决,一些法官顾虑这样的判决不易被公众认同,特别是担忧这样的判决被一些新闻媒体关注和炒作,给法院带来舆论压力,甚至引发网络群体性事件。进而,他们更愿意抱着不作、少作免刑这样的“出头”判决,以防被关注、被质疑;他们更愿意代之以实刑或是缓刑判决,以彰显“顺应民意”、严厉打击危险驾驶犯罪的司法决心。

四、危险驾驶罪免刑司法实践的优化路径

(一)务实地缝合免刑理论分歧

对于我国《刑法》第37条能否作为独立免刑依据适用的前述理论分歧,笔者赞同肯定论的观点,即《刑法》第37条可以作为独立免刑依据适用。在学理根据上,结合否定论的观点,笔者持肯定论的主要理由可以从立法术语的明确性祛魅、条文位置的非情节性释疑、适用程序的不协调性澄清、适用后果的消极性辨正等4个方面展开论述。对此,笔者已另文专述[12],故这里不再从纯粹的学理上展开细致讨论,只是仅从司法实践中个案殊情的现实需求看,应当认可《刑法》第37条具有独立的免刑功能,即犯罪人在不具备其他刑法条文规定的自首、立功等法定免刑情节时,若综合全案考虑,确属犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,该条文可以作为独立的免刑依据适用。兹略举一例予以说明。

在A法院审结的赵某某危险驾驶罪免刑案中,赵某某(化名)于某日晚23时许,在A区某镇上的朋友家饮酒后驾驶无牌照的二轮摩托车并搭载贾某某(化名)往A区城区方向行驶,途中由于赵某某操作不当,其驾驶的摩托车撞上了路旁的行道树,致使赵某某本人受重伤并当场晕倒过去,搭载的贾某某受轻伤,车辆严重受损。贾某某当场拨打110、120求助。后经依法鉴定,赵某某血液中酒精含量为105.5 mg/mL,同时,经查赵某某未取得机动车驾驶证,系无证驾驶。本案中,赵某某具有无证驾驶、载人驾驶、驾驶无牌照车辆、发生交通事故并致二人受伤等不宜从宽处罚的典型情节。对此,承办法官认为,赵某某虽然血液中酒精含量已达到105.5 mg/mL,且具有多个酌定从重处罚情节,但赵某某案发后如实供述自己罪行,积极赔偿被害人朱某某经济损失,并真诚悔过道歉,特别是考虑到他本人在此次事故中因自己的犯罪行为受到了严重的伤害(重伤),已经受到了事实上的极大惩罚,故综合全案情节,属于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的情形。后经A法院审判委员会讨论决定,作出了赵某某构成危险驾驶罪但免予刑事处罚的判决。判决后,赵某某没有上诉,检察院也没有抗诉。

本案中,犯罪人赵某某虽然没有自首、立功等法定免刑情节,但综合全案,承办法官及A法院认为,其确属犯罪情节轻微不需要判处刑罚,可以免予刑事处罚。在这一判断过程中,赵某某本人因为自己的犯罪行为而遭受了重伤这一尤值怜悯的情节,对于法院作出免刑判决起到了至关重要的作用。否则,在类似案件中,若不允许法官根据个案中的具体犯罪情节和犯罪人的具体情况,审慎地根据《刑法》第37条关于免刑的规定对犯罪人作出免刑判决,以在施与犯罪人有罪认定及罪犯宣告的惩罚基础上,兼顾对其教育改造、利其复归社会,进而致使犯罪人因刑法理论对立法规定的不当解释而变相地承担不必要的刑罚处罚,这对犯罪人显然是不公平的,亦有违刑法乃从根本上保护被告人之“自由大宪章”的基本法治理念和立法初衷。可见,适应社会是刑法永恒的实践话题。而在当前的立法资源和社会背景下,我们认为,刑法理论应当务实地缝合免刑理论分歧,认可《刑法》第37条的独立免刑功能,对类似案件直接依据《刑法》第37条作出免刑判决提供理论支撑。进而,通过该条文的开放性功能来回应现实生活中各种可能的复杂情形,为刑事司法实践留下抽象的刑法条文应对具象的个案殊情以留存足够的解释空间。

(二)综合地构筑免刑适用标准

“规则只是一件不够锋利的粗糙工具,而个案判断则能在更大程度上实现公平和精确。”[13]尽管《刑法》第37条规定的“犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚”确实比较抽象模糊,司法实践中对危险驾驶罪“犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚”之判断亦尚无明确的立法或司法解释规定。但难以判断并不意味着不需判断、不能判断、不去判断。对此,正如像盗窃罪等数额犯量刑时不能唯数额论一样,虽然当前我国规定以血醇含量达80 mg/100 mL为危险驾驶罪的立案标准,但在对危险驾驶罪量刑时不能唯80mg/100 mL这一数额标准论[14]。而应当植根立于免刑的理论基础,循着渐次考量“罪责限度—特殊预防需要—一般预防需要”思路,来渐次分别理解《刑法》第37条中的“犯罪情节轻微”“不需要判处刑罚”“可以免予刑事处罚”,进而结合危险驾驶罪建构其免刑适用标准并在各危险驾驶罪个案中结合车辆状况、驾驶环境、查获方式、犯罪后果、审前处遇、罪后表现等情节,综观全案,综合判断犯罪情节是否轻微,是否有必要判处刑罚。这种免刑适用思路的理论基础是预防性的综合刑罚目的观,即刑罚的严厉程度由罪责的限度限制,在此基础上,只要根据特殊预防的考虑认为是必要的,而根据一般预防的考虑也不反对,那么刑罚就可以不达到罪责的程度[15]。这就要求首先从罪责角度考虑,危险驾驶罪本身是轻微犯罪,犯罪人罪责程度较低且在审前程序中已接受严格有效的行政处罚,在对犯罪人作有罪认定及罪犯宣告的基础上,不再对之判处刑罚亦通常在人们报应情感所能容许的限度内;其次从预防危险驾驶罪犯罪人再次犯罪的角度而言,对符合以上条件的犯罪人,没有进一步运用判处刑罚的方式来实现特殊预防的需要;最后从一般预防的角度考虑,对危险驾驶罪犯罪人不判处刑罚也不会在客观上起到鼓励他人模仿犯罪的负面效果。

鉴于危险驾驶罪是典型的抽象危险犯,对危险犯量刑时应以犯罪人的行为危险程度为依据。而危险驾驶行为的危险程度主要是通过(但不限于)血醇含量体现出来的。因此,可以以血醇含量为主,辅以其他情节来综合地构筑危险驾驶罪的免刑适用标准。具体而言,可以以血醇含量为基准分情形考虑如下:对于血醇含量达到80 mg/100 mL但尚未超过100 mg/100 mL (超过部分不足立案标准80mg/100 mL的1/4),不具有无证驾驶、载人驾驶、运载危险物品驾驶、驾驶无牌照车辆、逆向驾驶、在高速路或城市快速路上驾驶、在人车流量大的路时段驾驶、因危险驾驶发生交通事故、因危险驾驶曾受过行政或刑事处罚、抗拒民警检查或其他严重违反交通运输管理法规行为的情节,且认罪悔罪态度较好的,原则上应当免予刑事处罚;对于血醇含量达到80 mg/100 mL但尚未超过120 mg/100 mL (超过部分不足立案标准80 mg/100 mL的 1/2),具有无证驾驶、载人驾驶、运载危险物品驾驶、驾驶无牌照车辆、逆向驾驶、在高速路或城市快速路上驾驶、在人车流量大的路时段驾驶、因危险驾驶发生交通事故、因危险驾驶曾受过行政或刑事处罚、抗拒民警检查或其他严重违反交通运输管理法规行为等情节之一,但认罪悔罪态度较好,且具有机动车驾驶证已被公安机关吊销、发生交通事故给他人造成损失的已积极赔偿损失的,可以免予刑事处罚;虽不符合前述两种免予刑事处罚的情形,但犯罪人因自己的危险驾驶行为受到严重伤害(轻伤及以上)或者具有其他显可悯恕情节,再判处刑罚明显不当的,也可以免予刑事处罚。依此建构的危险驾驶罪免刑适用标准,可以在审慎用刑的前提下较为灵活地因应复杂的危险驾驶罪案对免刑的现实需求,进而取得较好的司法效果。

(三)理性地扬弃重刑主义观念

在务实地缝合免刑理论分歧、综合地构筑免刑适用标准的基础上,还需理性地扬弃重刑主义观念。免刑意味着对有罪必(刑)罚观念的突破,而有罪必(刑)罚观念又往往是深深地镶嵌在重刑主义观念之中的。但须知,免刑不等于免责,有罪不等于必(刑)罚。免刑(以及在免刑基础上视个案情况可辅以一定非刑罚处罚措施)是我国《刑法》规定、与刑罚互为补益的刑事责任实现方式,是现代文明社会“合理地组织对犯罪的反应”之需。危险驾驶罪免刑不等于不追究危险驾驶罪犯罪人的刑事责任,相反,对一些情节轻微的危险驾驶罪犯罪人理性地免予刑事处罚,是在宽严相济刑事司法政策的指引下,实现量刑个别化之需。特别是在犯罪人本人或近亲属已经在危险驾驶行为中受伤或者遭受了其他严重后果的情况下,应当牢固树立人本主义刑法观[16],充分重视这种“天罚”遭遇给犯罪人带来的痛苦及惩罚价值,在量刑时酌情考虑,能不判刑的尽量不判刑。毕竟,“如果因为惩罚并非由国家施加而认定罪犯所受苦难不能成为减刑(甚至免刑)的条件,这似乎过于无情”[17]。

当然,要实现在全社会理性地扬弃重刑主义观念的宏伟目标,是一个极为漫长的过程。但对于普通民众而言,“案例具有直观性,是看得见的法典,是摸得着的规则”[18],通过个案传达出来的正义是最透明、最直观、最真切的正义。因此,当下人民法院应当以危险驾驶罪免刑司法实践为契机,在危险驾驶罪免刑判决中加强量刑说理,积极以法治的方式回应民众和社会舆论对免刑判决的可能质疑,实现对民众重刑主义观念和心理惯性的合理疏导,进而通过一个个免刑案件的叠加效应,以逐渐地引导民众理性地扬弃重刑主义观念,以逐渐地织就起推动我国刑罚轻缓化进程的司法之维。

五、结语

综观人类刑罚发展史,刑罚不仅是一种社会现象,同时也是一种历史现象,有一个产生、发展和消亡的过程,刑罚轻缓化是这一演变过程的必然。在这个渐进的演变过程中,既离不开“宏图大志”型的历史展望,也离不开“小心求证”般的理论反思,更离不开“勇往直前”式的实践探索。而在我国的刑事法治实践中,从来没有一个刑法罪名,在法律刚生效施行之时,最高司法机关就紧急要求下级法院应当高度重视,应当慎重稳妥,也从来没有一个刑法罪名,在法律刚生效施行之后,基层司法机关就自觉地围绕着该罪名探索着免刑之道。这无疑为在司法层面整体上推动我国的刑罚轻缓化进程提供了绝佳的历史机遇。

当前不容忽视的是,我国的刑罚结构总体偏重、我国的重刑主义观念在各个层面仍有较大市场、我国的刑罚轻缓化进程仍然步履维艰。但以刑罚轻缓化的视角观之,法定刑设置最轻的危险驾驶罪之免刑适用与法定刑设置最重的严重暴力犯罪之死刑控制无疑共同构筑起了推动我国刑罚轻缓化进程的“至轻至重”之两端。因此,倘若我们通过对“至轻”者(危险驾驶罪免刑适用)的下拉式努力和对“至重”者(严重暴力犯罪死刑控制)的下压式努力之两端合力,势必能极大地推动我国的刑罚轻缓化进程。在这个意义上讲,如何以当下危险驾驶罪免刑司法实践为契机开掘出更富有现实意义的理论命题,探索出更为合理、更具操作性的免刑方法,以在整体层面推动我国的刑罚轻缓化进程,仍将是摆在刑法理论面前的一大现实课题和肩负于当前和今后一段时期的未竟法治使命。

参考文献:

[1]高铭暄,马克昌.刑法学[M].4版.北京:北京大学出版社,2010:270.

[2]谢望原,何龙.“醉驾型”危险驾驶罪若干问题探究[J].法商研究,2013(4):105-116.

[3]杨兴培.从醉驾入罪看如何消弭法治分歧[J].法学,2011(2):17-22.

[4]贝卡里亚.论犯罪与刑罚[M].黄风,译,北京:中国大百科全书出版社,1993:66.

[5]梁根林.非刑罚化—当代刑法改革的主题[J].现代法学,2000(6):47-51.[6]张明楷.刑法学[M].4版.北京:法律出版社,201:558.[7]马克昌.刑罚原理[M].武汉:武汉大学出版社,2007:

751.[8]孙万怀.反对违法交通行为的过度立法与司法犯罪化[N].中国社会科学报,2009-08-18 (7).

[9]陈伟.刑事立法的政策导向与技术制衡[J].中国法学,2013(3):121-133.

[10]朱孝清.社会管理创新与刑法变革(下)[C].北京:中国公安大学出版社,2011:1228-1233.

[11]杨兴培.公器乃当公论,神器更当持重——刑法修正方式的慎思与评价[J].法学,2011(4):4-8.

[12]贺洪波.《刑法》第37条功能定位的曲解与辩护[J].创新,2015(10):102-106.

[13]凯斯·R·孙斯坦.法律推理与政治冲突[M].金朝武等,译.北京:法律出版社,2004:229.

[14]陆建红.盗窃罪的量刑不能唯数额论[J].人民司法,2011(12):9-12.

[15]贺洪波.我国《刑法》第37条研究[D].重庆:西南政法大学,2014:61-71.

[16]尹振国.国家治理现代化与人本主义刑法观[J].重庆理工大学学报(社会科学),2015(4):81-86.

[17]道格拉斯·胡萨克.刑法哲学[M].姜敏,译.北京:中国法制出版社,2015:673.

[18]白建军.案例是法治的细胞[J].法治论丛,2002(5):25-27.

(责任编辑何培育)

On Empirical Study of Offsetting the Penalty of Dangerous Driving Crimes

HE Hong-bo

(Department of Teaching and Research of Law, Chongqing Administration Institute, Chongqing 400041, China)

Abstract:Based on the conviction, offsetting the penalty is different from the sentence, which together constitute the implementation of criminal responsibility. On the guide of the criminal policy of combining punishment with leniency, the complicated dangerous driving crimes, the strict and effective administrative pre-punishment and the applicable concept of modest and prudent are the main contributing factors for the judicial practice of offsetting the penalty of the dangerous driving crimes. The different theoretical basis for the offsetting the penalty and the confusion of applicable standard in the judicial practice and the concerns of public recognition for the offsetting the penalty are still greatly restrict the judicial practice of offsetting the penalty of the dangerous driving crimes. Suturing the theoretical differences pragmatically, building the applicable standards synthetically and discarding the heavy penalty ideas rationally are the beneficial paths to optimizing the judicial practice of offsetting the penalty of the dangerous driving crimes.

Key words:dangerous driving crime; offsetting the penalty; judicial practice

文章编号:1674-8425(2016)04-0123-10

中图分类号:D914

文献标识码:A

doi:10.3969/j.issn.1674-8425(s).2016.04.019

作者简介:贺洪波(1985—),男,重庆人,讲师,博士,研究方向:刑法学。

基金项目:重庆市社会科学规划博士项目“量刑规范化视域下的免刑情节适用研究”(2014BS054);国家社会科学基金项目“伦理的刑事司法运用研究”(15XZX016);教育部人文社会科学研究青年基金项目“国家治理现代化视野中的犯罪治理模式研究(1978—2013)”(15YJS820085)

收稿日期:2015-11-09

引用格式:贺洪波.危险驾驶罪免刑实证研究[J].重庆理工大学学报(社会科学),2016(4):123-132.

Citation format:HE Hong-bo.On Empirical Study of Offsetting the Penalty of Dangerous Driving Crimes[J].Journal of Chongqing University of Technology(Social Science),2016(4):123-132.