夹江竹纸技艺的可持续发展问题研究

尚 峰,邓云霞,张梦琳,陈 瑶,朱 婕

(四川旅游学院 烹饪学院,四川 成都 610019)

夹江竹纸技艺的可持续发展问题研究

尚峰,邓云霞,张梦琳,陈瑶,朱婕

(四川旅游学院 烹饪学院,四川 成都610019)

[摘要]纸的发明在人类文明的传播史上发挥过举足轻重的作用。然而,随着现代传媒业的发展和人类阅读方式的改变,市场对纸的需求量逐渐减少,严重威胁着以传统工艺造纸的生产作坊的生存。夹江竹纸曾在同行业中盛名一时,早在2006年就以其独有的制作技艺成功申报了国家级非物质文化遗产,但在市场经济的语境下,却同样遭遇文化内涵淡化、传承乏人、销售(生产、市场)疲软等诸多现实困境。立足于广义产业化的视角,依据夹江造纸“活态流变性”及“区域嵌合性”的技术特点,着力开发夹江竹纸制作技艺的文化和经济价值,平衡对文化静态保护和开发利用的对立,力图在文化的商业化和去商业化的两种运用中寻求其自身的可持续发展,最终实现人类生活方式多样性的可能。

[关键词]竹纸技艺;保护性开发;产业化;可持续发展

一、夹江竹纸制作技艺的技术流程及技术特点

夹江竹纸制作有两种方法:一为生料造纸生产方法,二为熟料造纸生产方法。所谓生料造纸方法,是将采集后的嫩竹,放入料池,仅用石灰长期浸泡。该程序虽然简便,但因原料纤维未能腐熟侧透,所生产的纸张纹理杂糙,纸质发硬,纸面粗劣,早期造纸多用此法。所谓熟料生产,是将嫩竹采集之后,放入池内,除撒石灰、水淹浸外,还要经过灰蒸和碱煮两道工序,此法虽然较繁杂,但原料经过蒸煮之后,纤维变得柔软细腻,所生产的纸张纹理细致,手感柔和,纸面光滑,纸质较优,因而被广泛采用。

清代中期以后,生料生产方法被逐渐淘汰,熟料生产方法逐渐成熟,其生产工序在清代初期已成“定式”。从原料采集、辅料备制,到抄捞成纸,共有15个环节、72道工序。《蔡翁碑叙》将其生产工序概括为“砍其麻、去其青、渍以灰、煮以火、洗以水、舂以臼、抄以帘、刷以壁”24字。数百年来,夹江竹纸制作正是遵循着上述方法,世代传承,被人们称为“师承古法,一丝不苟”的典范[1]。这72道工序可以粗略地分为两大部分,一为制料,二为抄纸 (其流程详见图1)。

第一部分制料:1砍竹取麻→2水沤杀青→ 3槌打选料→ 4浆灰沤制→ 5头锅蒸煮

第二部分抄纸: 12备制纸槽→13打槽加药→14制作纸帘→15抄捞纸张

图1:夹江竹纸制作流程

第一部分的制料体现为“季节性工作”。 从农历5月末6月初收割竹子到制纸熟料的完成大约需要两个月的时间。在制料阶段,煮料是最耗人力的。具体的蒸煮分两次进行,头锅蒸煮使竹纤维变软分解,二锅蒸煮则为之后的漂洗发酵做准备。总体来说,制料的目的主要是去除纸料中的沙质,使纸料类似棉絮般白净。

相较而言,第二部分的抄纸则表现为有规律的技术性工作。抄纸极需体力和耐力,其操作水平直接关系到成品质量的好坏,通常由身强力壮的作坊主亲自操作。抄纸需要两项重要工具:一为纸槽,一为纸帘。抄纸一般在纸槽中进行,将漂洗干净的纸浆倒入纸槽,加入滑水,用力搅拌,使两者充分混匀。抄纸时,工匠双手持帘床,从后方斜入槽内,平提出,几经反复,而后滤水,使纸帘成为一张湿纸,之后轻提纸帘,让湿纸平复于纸板上。这样的工作一天能重复500-1000次。然后将湿纸堆放于纸榨中,用人力压出多余水分,抄纸的主要工作就此完成。而接下来的刷纸同样是需要体力和耐力的劳动,先要张张剥离湿纸,然后采用风干或火焙的方法使其焙干。和抄纸的工作量相近,每天的刷纸量也大约为500-1000张。最后将制作完毕的纸张进行清点切割,包装出售。

自唐代以来,夹江手工纸素以质量佳、品种多、技术精、规模大、历史悠久而载誉巴蜀,名扬海外。随着时代的变迁,夹江手工纸生产面临工序繁琐、传承乏人等各种现实问题。笔者将对夹江竹制行业中具有代表性的两种生产模式进行个案分析,以期在生产工艺等方面的对比分析中探索出夹江纸业可持续发展的道路。

案例一

马正华,金华村1组村民,金华村村党支部书记,“正华纸业”总经理,被四川省文化厅授予“四川夹江竹纸传统制造技艺代表性传承人”称号,担任夹江县“同业商会”副会长及夹江县人大代表等职务。

通过调查走访,笔者了解到正华纸业是现存夹江造纸业的一种代表模式,其采用的生产方式是将传统工艺与现代工艺相结合(这种结合主要体现在对钢质蒸煮锅的利用,高温、高效、高压的化学品极大压缩了生产时间。其他的新技术还包括使用柴油驱动打浆机,用汽车千斤顶取代传统的纸榨 ),年产量约为10000刀。新旧技艺的融合扩大了生产规模,缩短了生产周期,从而提高了年生产总量。虽然身处市场萧条期,产品订单也已经排至当年6月份。

而对于之所以能坚持生产的原因,马正华谈到以下两点。

(1)出于对非物质文化遗产保护之目的。夹江竹纸工艺悠久,有史料记载的历史已经有2300多年,对于这项具有深厚文化底蕴的民族文化,有传承推广的必要性。

(2)“正华纸业”长久以来稳定的市场表现。“正华纸业”将传统和现代工艺融合,通过高压锅替代木质簋锅蒸煮竹浆,略去了自然浸泡的去青等待,缩短了工期。所以虽然同处低迷的市场环境中,“正华纸业”却仍有一批固定客户群,每年10000刀的销售量基本能够维持生产。

鉴于上述原因,加之作为“夹江竹纸制作技艺的代表性继承人”之一,马正华有挑选培养传承人的义务。马正华一举投资了20余万元扩大了生产场地,增加了生产工人,通过专业培训培养后继人才,以提升产能,提升品质,在扩大夹江竹纸社会影响力的同时,更大限度地提高市场占有率。

案例二

杨占尧,金华村7组村民,任金华村村长一职,“状元纸业”总经理,被四川省文化厅授予“四川省夹江县竹纸传统制造技艺第九代传承人”的称号。

杨占尧表示,他自继承了这门技艺以来,就一直秉承传统。“状元纸业”完整地保留了夹江竹纸制作传统72道纯手工制造工序,至今仍采用传统的工序进行竹纸的生产。这种生产模式明显区别于“正华纸业”的造纸工艺,成为夹江纸业的又一代表。“状元纸业”在原料的选择上采用新鲜的嫩麻竹,从选料到入锅蒸煮共历时三个月左右。虽然在“去青”过程中花费了大量的时间,但以浸泡的竹浆作为原料制造的纸张质量较为上乘,而用两次蒸煮的生产工艺必然就提高了“状元纸业”的制作成本,造成其每年销量仅为1000刀的困境。

明清时期夹江造纸鼎盛一时,光制造作坊就有3000余家,但是目前严格意义上的传统纯手工造纸作坊只有数十家左右。对于夹江造纸作坊锐减的原因,杨占尧认为:

(1)现代人对宣纸文化的漠视。过去夹江的竹纸畅销全国,常有出口贸易。但是由于近年来人们对宣纸文化重视程度的降低,导致夹江宣纸产销量逐年下降。

(2)不法商贩对安徽宣纸和夹江宣纸的恶意混淆。普通消费者缺乏分辨能力,认为夹江纸和安徽纸质量相同,但是前者的价格却高出后者数倍,于是更倾向于购买“价廉物美”的安徽纸。这也是导致其在国内宣纸市场上份额迅速下降的原因之一。

(3)人力短缺。大部分造纸户都放弃了无利可图的造纸业,转而选择外出务工,大批造纸作坊纷纷弃置,从而形成销售和生产之间的恶性循环。

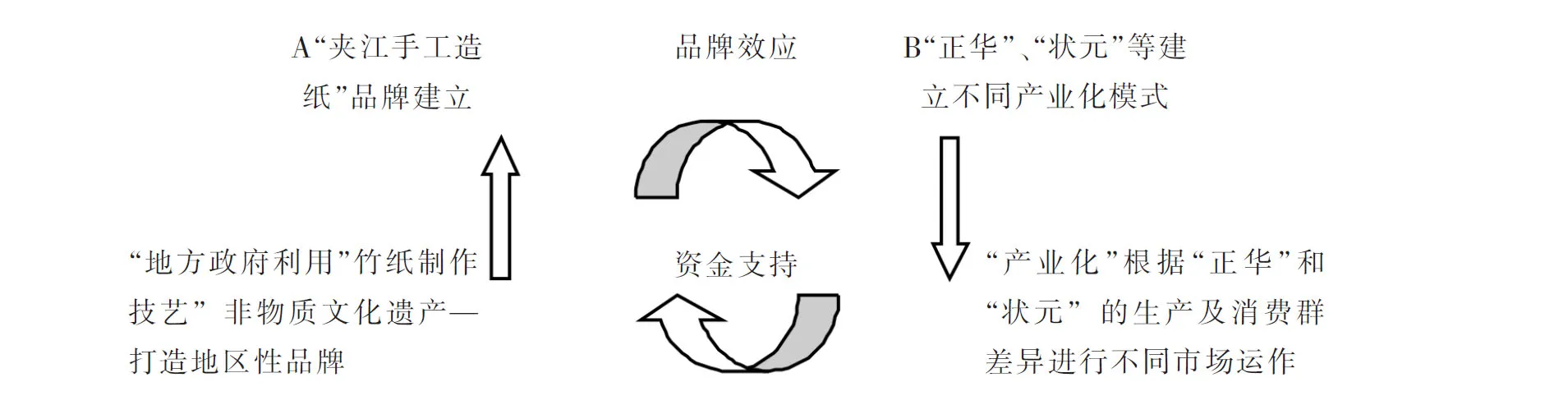

综合以上两个案例,可以看出这两种造纸的区别主要体现在制作工艺方面——“正华纸业”采用的是一次蒸煮的方式;“状元纸业”则沿用两次蒸煮的传统工艺。这一大区别导致了二者在后续市场中的不同表现。为了更加直观地展示两家具有代表性的造纸作坊的异同请见表1比对表。

表1 “正华纸业”、“状元纸业”异同比对表

二、夹江竹纸制作技艺可持续发展模式的构想

“以经济为支撑的现代社会使得各个领域都或多或少要受制于经济的逻辑,都要受经济资本权利的影响。”[2]99这使得世界发展的方向越来越趋同于转变经济资产的形式。所以,各领域都不可避免地要按照经济的坐标进行重新组织和定向。在对待民族文化的问题上也不例外,不能脱离经济这个大背景来讨论民族文化的发展问题。

虽然在以经济为主导的社会发展中,社会的存在离不开追求现实利益的特点,但“经济的运行总是在一定的文化制度规范下进行”[2]17,任何产品总是体现着特定民族的文化特点。在经济化的环境下,思考夹江传统造纸工艺发展战略问题,不管是学术界还是政府层面都更应着眼于市场环节,这不失为一种文化策略的有益尝试。

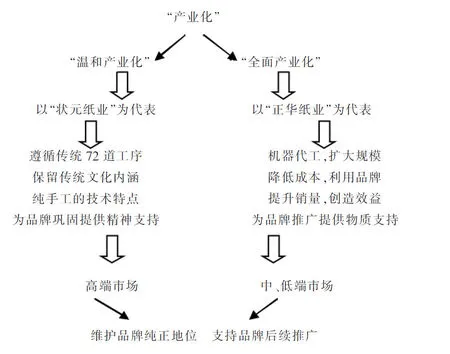

笔者认为,夹江手工造纸技艺要走出一条可持续发展的道路,首先,要合理利用地方政府的公信力及强大的宣传功能。深度提取“夹江手工造纸”这一传统工艺的文化内涵,在确保文化资源的核心价值得以完整呈现的前提下,打造地区性品牌,使其在面对市场的环节中发挥文化的品牌效应。其次,在文化商品的流通阶段,以“正华纸业”、“状元纸业”为代表的两种企业类型,凭借同一地区性品牌,通过不同程度的文化消费回收经济资本的收益,为文化品牌地位的稳固及进一步的推广宣传提供资金保障,从而达到品牌创建和产业化运作之间的良性循环(如图2所示)。

图2:夹江手工造纸技艺可持续发展模式示意图

事实上,通过对夹江竹纸技艺的市场化战略分析,该传统工艺潜在的经济价值已经是无需争辩的问题。问题只在于如何在以现代化发展为前提的基础上,区别对待同一文化遗产中的不同类型;问题还在于,如何将珍视自身的文化传统即保存民族文化的精髓放在首位,进而在后续工作中进行再发现和再创造,使保护开发沿着继承、创新的轨迹健康发展;问题更在于,如何创新理论高度,使一直处于对立的施与式保护和开发式保护在更广义的产业化的场域下获得和谐共存、良性互动的生存环境。

三、夹江竹纸开发式(动态)保护模式的构想

需要说明的是,该动态保护模式的建构是基于产业化的逻辑。因此,要讨论该模式如何合理运作,我们面对的首要问题则是何谓“产业化”。一直以来,理论界对此未作广义狭义的区别。但不难发现,广为谈论的产业化被作为创造巨大经济效益的战略产业,其着眼点主要是以市场为向导,效益为中心,关注商品流通和资金回流的环节,笔者将其定义为狭义产业化。而广义产业化触角延伸至产品投入市场前及扩大再生产后的阶段,如“人力资本资源要素,某一物品特性如何成为产品权利,具体产业形式的运作以及如何构建企业形象及竞争等问题”[2]14。本研究正是基于“广义”产业化进行相关论述。

(一)品牌的建立及品牌效应

“品牌”一词来源于古挪威文字“brandr”,现代意义的品牌是指消费者和产品之间的全部体验,它不仅包括物质体验,更包括精神体验,它向消费者传递的是一种生活方式。产品是冰冷的,而品牌是有灵魂的,产品会过时,被竞争者模仿,但品牌却是独一无二的。据有关报道,20%的强势品牌占据着80%的市场。从这一意义来看,品牌创建是否成功对于商品的市场表现具有举足轻重的作用。对于文化商品来说,品牌的创建则意味着如何有效利用文化特性获取商品权利的问题。依据经济内嵌于文化之中的逻辑,一个成功文化品牌的建立“意味着这种物品在社会的制度文化中占据了合适的位置”[2]258。人们通过对这一物或服务的消费获得相应的身份认同,这种消费表面呈现的自愿原则,实质却是源自物品背后文化基因的强力推动。

需要补充的是,要实现文化作为一种物质生产的商品化和市场化追求,并不等于要摒弃文化承担着特定民族精神传承的艺术本质。这就意味着为了保有民族文化的完整性而需要采取一定程度的去商业化运作,去商业化运作的主要目的是为了突出民族文化的独一性,提高民族文化在市场经济下的品牌效应。这也是品牌建立的要义之所在,即保存民族文化的差异性,使其在后续产业化运作中将潜在的差异性文化资源转化为相对优势的文化资本。

(二)对原有静态保护即对政府施与式保护措施的完善

传统工艺的品牌创建不完全等同于一般工艺商品的品牌行为,它要以不断“生产”文化差异性为前提。这表明传统工艺的品牌建立应更为复杂和立体,不但要呈现技艺的独特性,还要涉及对工匠生存状态的考虑、技艺生存环境的相对完整等等。这必然需要大量人力和财力的投入,单凭传统技艺的一己之力难以实现,所以在实际操作层面,必须借助政府的特别扶持,以确保品牌创建的强制力量。实际上,政府原有的文化保护政策的确在保护传统技艺的特性上发挥过重要的作用。基于品牌创建的层面,对原有措施的完善,目的则是为了增强公众对夹江手工造纸品牌的认知度和认同度。

(三)加大立法力度,巩固品牌地位

在现代社会中,货币作为中介使不同文化间的交流成为可能,这种沟通渠道的拓展却使商品存在的时间和空间出现了前所未有的断裂。拥有权利的人生活在时间中,对于在时间上优先的商品而言,生存空间自然而得;而失去权利的人则生活在空间中,因为落后于时间,就不得不全力证明其存在空间的至关重要。这表明沉默的大多数只能利用相对的空间优势迂回地获得话语权。而生存空间的日益狭小使得对商品背景文化的争夺呈现出愈演愈烈的态势。如果缺乏行之有效的保护措施,存在于不同空间中的各类传统文化被滥用、盗用的现象只会愈加严重,其所属群体的权益也会相应地遭受巨大的破坏。

这就要求有关部门创新法律理论,加大立法力度,通过法律的强制性将资源的空间优势固定下来,以保证民族文化内在精神的一致性,确保所属群体权利的完整,维护文化品牌的真实形象。具体到夹江竹纸品牌,就是要充分利用现有知识产权的法律效力,尊重夹江造纸工艺根植于当地社会结构和自然生态的发展规律及呈现为集体智慧结晶的现实表现,成立相关的自治组织(这一组织应由夹江造纸区域成员构成,并选举产生),以此申报获得知识产权权利主体的合法地位,负责代表夹江造纸区域全体民众行使文化的财产和精神权利(主要是独占实施权和文化尊严权)。在具体立法保护层面,笔者依据夹江造纸工艺的大量价值信息,参照知识产权客体的分类标准,粗浅地建议运用《商标法》和《反不正当竞争法》等复合形式形成对其知识产权的保护壁垒,从而确保夹江造纸工艺文化内涵的完整和已有文化品牌地位的稳定。当然,无论对现有知识产权做出何种技术性的调整,着眼于私法层面的知识产权都无法完全实现对文化遗产潜在核心价值的保护,这就需要在私法以外,运用公法层面的法律、行政、技术和财政等多种手段配合处理。

(四)发挥民族文化资本化对品牌的资金支持作用

众所周知,商品的交换取决于差异性的存在,作为交换投入市场的文化商品必定要符合这种差异性的前提,这也是创建民族品牌的核心意义。为此,笔者建议采用去商业化运作的方式以确保这种文化差异性,但如果这种去商业化运作的程度过高,或者建立的品牌没有经过市场的有效验证,那么品牌战略的提出就等同于对传统文化的静态迷恋,从而陷入民族虚无主义。从这一意义上看,我们需要对已建立的品牌进行外延和内涵式的深度挖掘。确切地说,就是加大民族文化资本化的速度和力度,提高民族文化自身的竞争力,以资金支持的方式巩固已有品牌的文化地位,最大限度发挥品牌价值,从而走出一条施与式保护和开发式发展并行不悖的良性循环道路。

当然,对于开发利用民族文化是否会损坏传统这个问题,答案一直充满了不确定性,不可否认的是,作为文化商品出现的民族文化,在进入市场时难免会发生某些改变,这是原本属于文化领域的文化事项在涉及经济领域后必然会发生的现象。这就意味着,首先我们要以更长远的目光看待民族文化的资本化问题;其次,在尽量不损害文化内涵的前提下,针对不同类型的文化资源采取不同程度的产业化模式。具体来说,我们将产业化路径分为两种方式进行探讨,即“温和产业化”和“全面产业化”(如图3所示)。

图3:产业化模式分解图

1.温和产业化

这主要是针对以“状元纸业”为代表的造纸作坊。如前所述,“状元纸业”和“正华纸业”的根本区别在于生产工艺是否遵循传统。毫无疑问,现代社会形态正是一个传统不断被消灭的社会,但这种消灭绝不等同于对文化遗产无原则地利用和开发,而是要符合文化记忆的逻辑性,真实反映文化本身的内在精神和手工技艺的特点。基于这一点,以“状元纸业”为代表的造纸作坊不适合用大规模的机器生产取代纯手工制造,要摒弃依靠流水化作业营造“异文化”的商品形象去争取市场的做法。具体来说,就是在最大限度保留传统的前提下,充分利用政府此前打造的“夹江纸”品牌,坚持“自律化生产,即坚持组织作坊化、规模小型化、制作精致化”,遵循传统手工艺的生产规律和技艺特点,适度开发,保证成品质量品格的优良和纯正,占据高端消费市场,争取高端消费群体对该品牌的认同度及后续推广的舆论支持;同时在商品流通过程中,回收资金,进而为“夹江手工造纸”品牌的进一步宣传推广提供资金支持,从而整体提升“夹江纸”的总体形象和文化价值。

2.全面产业化

这主要是针对以“正华纸业”为代表的造纸户。“正华纸业”的市场优势在于它与现代工艺的融合,其文化精神也相应地经过了调整和改良。对夹江竹纸类文化遗产的利用在于加大相关文化产品的开发力度,重新发现内在精髓并在更大范围内进行再创造,以完成由文化价值向经济价值的转换。具体来说,则是在牺牲部分文化内涵但绝非异化夹江竹纸内在精神的原则下,利用“夹江竹纸”的品牌效应,通过招商引资、扩大生产规模、采用机器作业,选择性地缩减纯手工制造的生产工序,压缩生产周期,降低生产成本,实行规模化定型化生产,杜绝粗制滥造,强调成品的一贯品质,争取低端市场份额,以创造可观的经济收益,从而为品牌在普通消费群体中赢得知名度,通过这种模式进行产业化运作的企业,在回收生产成本、进行扩大生产的同时,为“夹江竹纸”品牌的发展壮大同样能起到资金支持的作用。

以“国酒”茅台为例。茅台酒的魅力是无与伦比的,在众多的名酒中稳居首位。这是一个经过市场充分检验的成功品牌。茅台酒被视为酒中珍品,国之瑰宝。它采用当地优质高梁为原料,高山深涧的井水为酿造水,工艺独特,酒色纯净透明,入口馥香,味感醇厚,余香绵绵,黔省称第一,神州占榜首。茅台集团在开展营销推进的过程中,充分挖掘茅台的文化底蕴,创造品牌优势,实现文化与品牌营销并存的和谐效应。同时,为保护茅台有限的白酒产能,茅台集团尝试走产品多样化道路,开辟中低端消费路线。为了整合茅台品牌资源,最大程度地发挥其品牌优势,通过高中低端品牌的组合,成功地实现了茅台品牌的飞跃。借力茅台品牌,对茅台镇当地几十家酒厂的产品也起到了良好的宣传推广作用。茅台酒通过开辟广阔消费空间以提升品牌价值的思路,值得那些在如何合理保护开发传统文化的问题上苦苦思索的群体借鉴。

推而广之,笔者尝试对同一文化遗产即夹江造纸的两种不同工艺进行程度相异的市场化考虑,其目的也在于拓展其品牌资源,以高端市场赢取舆论口碑,以中低端消费争取市场占有率,以达到全面改善夹江竹纸在市场经济下的现实境况之目的。

需要强调的是,从表面上看,良性循环的目的是趋向于对经济利益的追求,是将民族文化的价值最大化以实现其自身的传承。而这一力求发展的用意背后,对该种模式的建构却是基于“文化是一种生活方式” 的逻辑。将民族文化投入市场的尝试实际等同于用这样一种生活方式去引领一种消费,在具体的消费行为中,民族文化通过与自身、与他者的不断调试,从而引导出一种新的生活方式的可能。

以品牌效应和资金支持的良性互动去参与民族文化更宽阔、更深入、更丰富的发展前景,才能在与现有的市场框架合谋的同时,为自身创造存在的条件。说到底,人更为自由的生存才是发展的本质所在。被认可的人才是发展的终极尺度,才能避免犯下将民族文化进行产业化运作所带来的文化内涵异化的错误,才能回避保护和开发的传统争论,才会承认发展不仅仅意味着经济的增长,更是扩展人类珍视的生存自由,实现人格的丰富性,使我们趋向于成为更为“完整的人”。

[参考文献]

[1]Jacob Eyferth,胡冬雯.书写与口头文化之间的工艺知识——夹江造纸中的知识关系探讨[J].西南民族大学学报:人文社科版,2010(7):34.

[2]马翀炜,陈庆德.民族文化资本化[M].北京:人民出版社,2004.

[责任编辑龚勋]

[中图分类号]TS766

[文献标志码]A

[文章编号]1008-4630(2016)02-0030-06

作者简介:尚峰(1979-),男,讲师,主要从事思想政治教育和地方文化教学。

基金项目:四川省哲学社会科学重点研究基地民间文化研究中心项目“手工技艺类非物质文化遗产的可持续发展模式研究——以四川夹江竹纸为例” (MJ15-23);四川旅游学院大学生科研项目“夹江竹纸技艺的保护与发展——以口述史为中心的考察”( 2016XKS38)。

收稿日期:2015-11-08