建国以来陇南戏曲发展的三次浪潮

蒲向明

(陇南师范高等专科学校 文史学院,甘肃 成县 742500)

建国以来陇南戏曲发展的三次浪潮

蒲向明

(陇南师范高等专科学校 文史学院,甘肃 成县742500)

[摘要]建国后陇南的戏曲发展共出现了三次高潮:一次是建国初期,一次是“大跃进”时期,一次是十一届三中全会以后。新时期陇南戏曲教育事业和人才培养也出现过良好势头。但随着时代的演进,特别是上世纪九十年代电视的普及和本世纪以来互联网的发展,陇南戏曲发展出现了低谷。陇南戏曲发展是否会出现第四次浪潮,展望还是以悲观为多。

[关键词]建国以来;陇南戏曲;秦腔;现代戏;浪潮

一、引言:建国初的戏曲改革运动和陇南戏曲发展

建国初,中央提出“百花齐放、推陈出新”的戏曲改革工作方针。1950年中央政府召开了全国戏曲工作会议,1951年政务院发出《关于戏曲改革工作的指示》(简称“五五指示”),其中心内容是:“戏曲应以发扬人民新的爱国主义精神,鼓舞人民在革命斗争与生产劳动中的英雄主义为首要任务。”还提出:“目前戏曲改革工作应以主要力量审定流行最广的旧有剧目,对其中的不良内容和不良表演方法进行必要的和适当的修改。”“中国戏曲种类极为丰富,应普遍地加以采用、改造与发展,鼓励各种戏曲形式的自由竞争,促成戏曲艺术的‘百花齐放’。”①文化部从1950年至1952年,又陆续公布了一批禁演剧目,如京剧《杀子报》、《海彗寺》、《双钉记》等;评剧《黄氏女游阴》、《活捉南三妇》、《全部小老玛》等;川剧《兰英思兄》、《钟馗嫁妹》。少数民族地区禁演的戏有:《薛仁贵征东》、《八月十五杀鞑子》等等。陇南地区各专业剧团根据全国戏曲工作会议和“五五指示”精神,对全部传统剧目进行了审查、清理。陇南审查清理传统剧目主要指秦腔剧目。因为当时陇南95%以上的地区流行秦腔,秦腔在陇南戏曲舞台占统治地位。陇南秦腔传统剧目非常多,全区约1000多本,仅西和剧团就有800多本。1952年春季,原武都分区文教科召开戏曲改革工作会议,传达贯彻全国戏曲改革会议精神和“五五指示”。会后,仅西和县剧团就清理出停演剧目110多本。如《庄子三探妻》(即《大劈棺》)、《李翠莲上吊》、《唐王游地狱》、《月光袋》、《杀子报》、《双钉记》等以及不能肯定的许多神鬼戏[1]。

陇南还根据“五五指示”精神,提出“澄清舞台形象”的口号。将传统戏舞台表演方法上所存在的各种野蛮的、恐怖的、猥亵的、丑化与侮辱平民群众的、违背爱国主义精神的戏曲表演,加以清除,倡导健康的、进步的、美好的舞台形象。经过讨论鉴别,对一些野蛮、恐怖、格调不高的特技戏曲表演予以取缔,如西和县“福德班”的“抽肠拽肚”、“大上吊”、“小鬼倒走路”、“鬼魂变脸”等。对一些迎合低级趣味的丑角化妆和表演作了改进,如《拾玉镯》的刘媒婆与《柜中缘》的淘气,取消了在脸上画麻子、画歪嘴等手法,以及刘媒婆走“风摆柳”时抽脖子等;取消了《对银杯》中二娘思念儿子成疾、半夜鬼叫门、勾魂的情节等等。同时,戏台布置和照明条件得到极大改善,对澄清舞台形象也给予了有力支撑②。在戏曲改革过程中,陇南把一些令观众惊悸、恐怖但又是戏剧情节所必需的特技表演,仍保留下来。如《闯宫抱斗》的梅伯抱柱——不抱柱子,就不成其为《闯宫抱斗》;《铡美案》的铡陈世美,把行刑放在“暗场”处理,观众反而不满意。不铡,观众不解恨,《铡美案》就没啥看头,就象《游西湖》的“吹火”一样。一些人看《铡美案》、看《游西湖》,就是为了看“铡头”、“吹火”的特技表演。

通过戏曲改革,陇南戏曲界不只澄清了舞台形象,净化了戏曲舞台,而且在剔除其封建糟粕、吸收民主性精华的同时,还促进了戏曲艺术的革新和发展。全区许多剧团恢复了正气,鼓舞了新创造,推动了各种形式、体裁和题材作品的创作和演出。首先,武都分区文工团、西和县文工团、成县师范(今陇南师专前身)文工团等演出单位,排演了很多现代剧和新编历史剧,如《鱼腹山》、《穷人恨》、《血泪仇》、《大家喜欢》、《保卫村政权》、《一贯害人道》、《赤叶河》、《白毛女》、《王秀鸾》、《刘胡兰》、《和平使者》、《小二黑结婚》、《梁秋燕》等等,有秦腔,有眉户(50年代初由陕西传入天水、陇南,唱腔圆润委婉,多用于现代戏演出[2]),也有歌剧。其次,成县、徽县、礼县、文县各县先后成立了剧团,上山下乡为山区群众演戏,活跃了农村文化生活。再次,分区文工团(1953年7月改为武都专区五一秦剧团)团长刘涛以及后来的团长薛德元等整理、改编、移植了许多新剧目,如《孔雀东南飞》、《木兰从军》、《乔太守乱点鸳鸯谱》、《卖油郎独占花魁》、《苏武》等,使陇南戏曲业得到了进一步繁荣发展。

二、陇南戏曲发展的第一次浪潮(1950-1957年)

新中国成立后,陇南戏曲事业欣欣向荣、蓬勃发展,形成了建国后的第一次发展浪潮。

首先是戏曲团体的成立和行规化运行。随着建国初生产的发展,陇南经济形势的迅速好转和人民生活水平的逐渐提高,各县和部分区相继召开物资交流大会。陇南的物资交流大会,必有戏剧演出助兴。在这种新形势的推动下,西和县于1950年1月成立文工团(后改为剧团),徽县于1951年9月成立了“新中剧团”,礼县、康县于1951年先后成立了城关业余娱乐组,文县、成县于1952年先后成立了城关业余剧团和以文化馆为中心的业余文娱组。1952年10月成县小川镇成立了业余剧团,1953年9月文县碧口镇成立了全省唯一的一家业余川剧团等。这些剧团、娱乐组和业余剧团,都为各地举行的物资交流大会或庆祝重要节日演出现代戏曲或传统戏曲。

其次是陇南现代戏的兴起。原武都分区文工团排演出现代戏《白毛女》、《穷人恨》、《血泪仇》、《刘胡兰》、《穷人恨》、《保卫村政权》、《大家喜欢》、《小二黑结婚》,新编历史剧《鱼腹山》、《大破东平府》、《白兔记》、《四进士》、《黑旋风李逵》、《血溅鸳鸯楼》、《廉吏风》、《大石舀》、《花木兰》、《猎虎记》、《黄泥岗》、《孔雀东南飞》、《将相和》、《梁山伯与祝英台》、《烈火扬州》、《韩玉娘》、《文天祥》、《陈胜王》、《七夕泪》以及传统戏《群英会》、《出五关》、《情探》等,在武都成县、宕昌、西和等地连续巡回演出[3]。西和县文工团在整理排演传统戏的同时,排出《穷人恨》、《血泪仇》等大型现代秦腔戏,在全县各乡巡回演出,一时形成了“现代戏热”。 城区几家学校排出现代戏曲《刘胡兰》、《王秀鸾》、《赤叶河》等,城关镇南关、北关几家业余剧团亦排演《白毛女》、《大家喜欢》等。观众人山人海,盛况空前。

第三是具有光荣戏剧传统的成县师范③文工团,引领陇南全区戏剧发展潮流并将其推向较高层次。由校长山炯堂支持,派出教师李蕃、周道具体负责,用秦腔、眉户排出了现代戏《解放》、《白毛女》、《穷人恨》、《一贯害人道》、《保卫村政权》,新编历史剧《和平使者》、《黄泥岗》、《鱼腹山》、《黄龙山起义》,传统剧《蝴蝶杯》、《八件衣》、《游西湖》等十多回本。剧团到城关、红川、店村、化垭、小川、苏元等区乡配合减租反霸、土地改革、抗美援朝等政治运动义演宣传,受到广大农民群众的热烈欢迎。同时,在《白毛女》、《和平使者》两本戏里,利用汽灯光制作布景,在陇南传统的“一桌二椅”舞台设置基础上属于首创,引领陇南戏曲界向前跨进了一大步。

第四是戏曲活动空前活跃,演出遍布城乡,出现了旧中国不曾有的表现形式。从1952年起,陇南农村的土地改革胜利完成,农业合作化运动兴起,先是“互助组”后是“初级农业社”,再到“高级农业社”。广大农民群众的精神面貌改变了,对文化娱乐的需求愈来愈迫切。1955年3月成县“旭光剧团”成立,11月礼县“民乐剧团”成立,7月地区五一秦剧团带着本团整理改编的历史剧《苏武》参加了甘肃省第一届戏剧观摩演出大会。剧本获奖,五位演员祝慕民、张兴裕、王福民、张正乐、权建民以及老艺人张玉茹、史艺风亦获奖。同年秋,大型现代眉户戏《梁秋燕》以崭新的面貌搬上武都舞台,而且第一次采用电打布景,吸引了大量观众到场看戏。1956年陇南各地以高级农业社为基础,创建了许多俱乐部和业余剧团。如康县的岸门口、阳坝、平洛、长坝、大堡子等13个集镇和肖家山、花庙子等先进农业社都办起了俱乐部。武都县的隆兴、两水、汉王、金厂等地俱乐部还参加了县上举办的业余戏曲调演并获奖。许多乡都建起了业余剧团,而且购置戏箱,修建舞台。当时陇南除盛行的春台庙会和秋台庙会外,每逢重要节日,不论城镇或乡村,几乎到处都有戏看。

建国初,党和政府对陇南戏剧事业的关心是陇南戏曲发展出现第一次高潮的重要因素。早在1949年8月,武都分区文工团筹建之前,地委副书记黄恩明亲自主持调专人选演员、排剧目,准备庆祝开国大典。10月1日隆重集会时,地委书记陈治中、副书记黄恩明,分区专员赵希敏、副专员吴治国,地委宣传部长郭宜民等一齐出动,除主持庆祝大会外,还和群众一起游行、看戏,讲共产党领导人民翻身闹革命的道理。1949年12月12日武都解放,地委宣传部委派了文工团团长和各股股长。文工团宣告成立后,地委又专门拨出黄金10两,用以购置服装和舞台设备。在黄恩明任武都地委书记后,他不只关心戏剧演出的质量,剧团的建设,领导人员的调配,演员的增补与演职员的培训,而且关心演职员的婚姻和家庭生活。这位来自陕北革命圣地延安的老红军,曾为张喜生、姜成民、张兴裕、王福民、李化玲、刘忠民、张正乐、祝慕民、高如玉、岳王荣、鲁发民、史艺风、唐艺声等10多位当时陇南有名的戏曲艺人当红娘,帮助他们成家立业。后来继任的地委书记路玉明也很关心陇南戏曲事业的发展。1959年武都、天水两地区合并后,黄恩明在天水地委当副书记,庆祝建国10周年献礼演出时,文县碧口镇的业余川剧团参加献礼演出[4]。他看戏后说:“这是我区、也是我省唯一的一家川剧团,条件虽差,精神可嘉!”由他建议,除颁奖外,还特别拨给碧口川剧团1000元现金,动员地区剧团赠送了许多戏衣和道具。剧团每上演一本新戏,从彩排到演出,黄恩明和路玉明都挤时间观看,并提出修改意见④。领导人的关怀激发了全体演职员的干劲。一本《江姐》戏,在不到三万人口的武都山城竟连演27场座无虚席。这两位地方主政领导自己看排练、看演出,还动员大家去看戏、评论戏。1964年由地委宣传部派出两个工作组,分赴武都鱼龙乡与文县玉垒乡等地,挖掘整理高山剧和陇南花灯戏的戏曲音乐,刻印成册,为后面陇南戏曲音乐的研究提供了重要的第一手田野考察资料。

陇南戏曲界的“反右派斗争”使第一次浪潮在政治运动中悄然消退。1957年的整风运动和全国范围内开展的反右派斗争迅速在陇南戏剧界展开。武都地区五一秦剧团在反右前的“肃反”运动中,把重要演员靳伟关进监狱,把崔敏勤、方为玉开除回家。反右斗争中又把靳伟错划为极右分子,送往银川劳改,把张正乐、任吉祥、方为玉错划为右派分子遣送回家,交农业社监督劳动改造。把王福民错划为中右,留剧团使用。杨夫锐等人虽未戴上“帽子”却受到了批判。这批人是剧团的中坚力量,如靳伟不只能演戏,而且能编戏、能导戏,又能打鼓,又是名琴师(板胡),还能写一手好毛笔字,作宣传。他整理改编的传统戏《卖花记》上演后效果不错,运动中却被错误地批判成“卖毒记”,诬为“向党射出的一支毒箭”。 张正乐是荣获过省级表演奖的武旦演员,王福民是获过省级表演奖的名丑,崔敏勤、方为玉是文化教员。把他们错划为右派并清除出剧团,使当时的戏曲工作受到了重大影响。还有,西和县剧团在运动中将一位年仅20来岁、很有影响的小旦演员“台柱子”王铺子批斗,使其上吊自杀,在艺术上很有成就的王树立等亦受到了批判。陇南戏曲发展的第一次浪潮,就在政治运动中悄然消退。

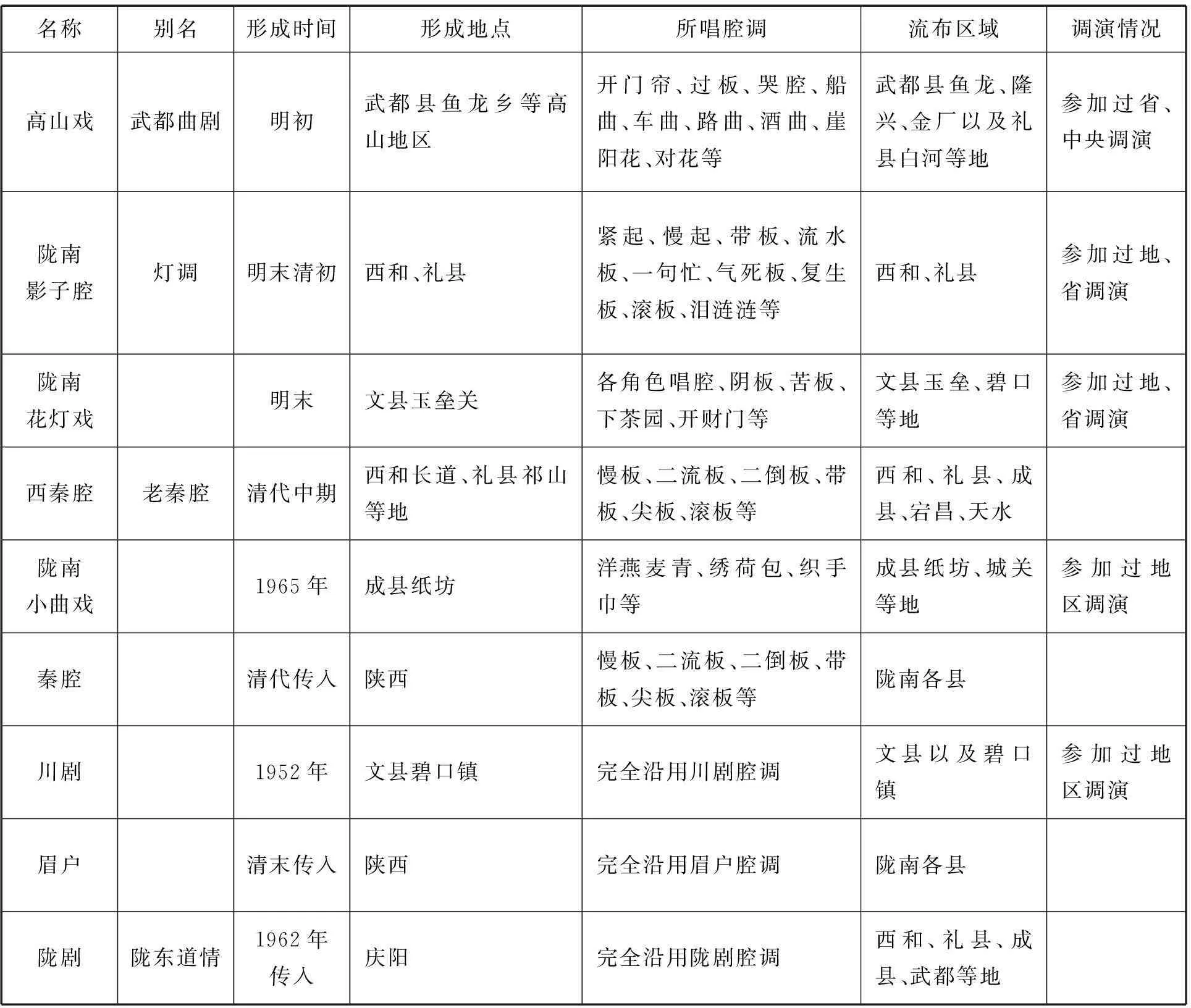

在第一次浪潮之后,陇南戏曲发展的基本格局和种类已经确定(见下表)。

三、陇南戏曲发展的第二次浪潮(1958-1962年)

1958年的“大跃进”运动拉开了陇南戏曲发展第二次浪潮的序幕。1958年冬,天水、武都两地区合并,两地区剧团亦合并为“天水地区五一秦剧团”,驻天水市[5]。原武都地区的武都、康县、文县合并为武都县。成县、徽县、两当合并为徽成县。成县“旭光剧团”与徽县“新中剧团”合并为徽成县剧团。西和、礼县合并为西礼县,西和县“红光剧团”与礼县“民乐剧团”合并为西礼县剧团。康县1958年7月成立剧团。武都县原来没有剧团,地区剧团迁往天水后,该县于1959年10月将康县剧团搬来,经过扩充筹备,于1960年元月成立了“人民剧团”。 1958年文县也在城关业余剧团的基础上成立了以演秦腔为主的文工队。

名称别名形成时间形成地点所唱腔调流布区域调演情况高山戏武都曲剧明初武都县鱼龙乡等高山地区开门帘、过板、哭腔、船曲、车曲、路曲、酒曲、崖阳花、对花等武都县鱼龙、隆兴、金厂以及礼县白河等地参加过省、中央调演陇南影子腔灯调明末清初西和、礼县紧起、慢起、带板、流水板、一句忙、气死板、复生板、滚板、泪涟涟等西和、礼县参加过地、省调演陇南花灯戏明末文县玉垒关各角色唱腔、阴板、苦板、下茶园、开财门等文县玉垒、碧口等地参加过地、省调演西秦腔老秦腔清代中期西和长道、礼县祁山等地慢板、二流板、二倒板、带板、尖板、滚板等西和、礼县、成县、宕昌、天水陇南小曲戏1965年成县纸坊洋燕麦青、绣荷包、织手巾等成县纸坊、城关等地参加过地区调演秦腔清代传入陕西慢板、二流板、二倒板、带板、尖板、滚板等陇南各县川剧1952年文县碧口镇完全沿用川剧腔调文县以及碧口镇参加过地区调演眉户清末传入陕西完全沿用眉户腔调陇南各县陇剧陇东道情1962年传入庆阳完全沿用陇剧腔调西和、礼县、成县、武都等地

第二次浪潮的兴起,是伴随着现代戏的创作倡导开始的。1958年文化部召开了全国性的现代剧座谈会,提出了戏曲艺术第二次革新的号召。甘肃省文化局传达了中央现代戏座谈会精神,陇南地区许多领导亲自过问,大抓现代戏创作。陇南好几家剧团都成立了戏剧创作组。许多党政领导干部还亲自参与讨论修改剧本,戏剧工作全面跃进的基础已经形成,创作和演出全面开花。1958年冬,全国水利现场会议在甘肃省天水地区礼县红河水库召开。天水地区五一秦剧团编剧杨夫锐根据红河水库素材,创作演出大型现代眉户戏《移山造海》,为全国水利会议演出,受到与会代表的高度赞扬。1959年西北五省区举行首届戏剧会演,天水地区五一秦剧团组织包廷俊、杨夫锐、马尊文等人根据武山县东梁渠的素材,创作演出大型现代秦腔戏《红旗插上东梁山》,赴西安参加会演,受到了全国戏剧评论家戴不凡、李刚的赞扬,与陕西戏曲研究院的《阴山春梅》、咸阳剧团的《党的女儿》,均评为会演优秀剧目。西礼县剧团创作演出的现代影子腔小戏《一场斗争》参加地县文艺会演后,于1959年3月又参加了全省第一届业余文艺会演。1959 年10月,甘肃省和天水地区分别举行了庆祝建国十周年献礼演出。西礼县剧团创作演出大型影子腔爱国历史剧《碧血西城》、大型影子腔现代戏《山林血案》(在省上演出),徽成县剧团创作演出大型秦腔现代戏《小河铁厂红旗飘》、《激战龙王洞》(在地区演出),天水地区五一秦剧团创作演出大型影子腔历史剧《雌雄剑》(在地区演出)等。1960年7月,甘肃省举行第一次戏剧青年演员会演和第二届现代戏观摩演出大会。天水地区五一秦剧团根据同名话剧移植改编的大型现代眉户戏《比黑齐飞》,武都县人民剧团创作演出的大型现代眉户戏《白龙江岸红旗飘》,西礼剧团创作演出的中型影子腔现代戏《樊秀才》等,参加观摩演出。期间,地区剧团还创作演出大型秦腔现代戏《钢铁前线》,西礼县剧团创作演出古典影子腔小戏《长乐驿》,徽成县剧团创作演出现代秦腔小戏《江洛食堂好》、《傻大嫂》、《四害闯关》等⑤。在第二次浪潮中,陇南影子腔被搬上舞台是陇南戏曲发展的一个里程碑。流行于陇南民间的皮影戏,成县、徽县、康县等地均用秦腔或眉户演出。但西和、礼县农村从明末清初就形成了传统,皮影戏艺人们根据当地民间小调唱戏,形成了具有地方特色的西礼“灯调”, “影子腔”即由此而得名。全国第二次戏曲剧目会议纠正了轻视传统和艺术改革中的粗暴作风,强调了挖掘遗产、学习继承传统的重要性,在后续短时期内掀起了挖掘戏曲遗产的高潮。西礼县即着手挖掘流行于西礼民间的“灯调”,并于1959年元月举行业余文艺会演。西礼剧团迅速将创作的现代小戏曲《一场斗争》用“灯调”排出,先后参加了县、地、省业余文艺会演,引起了各级领导的重视。当时,西礼县把“灯调”定为“西礼戏”,由县长韦守国和县委宣传部长胡敏牵头,成立了“西礼戏调查研究委员会”,组织马士伟、宋勤学、刘秉元等人,分赴红河、茨坝等地,共走访了5个公社27个大队,收集整理西礼戏音乐曲谱40多首,刻印成册,为发展西礼影子腔奠定了基础。“西礼戏”更名为“陇南影子腔”后,于1959年10月、1960年7月先后两次创作演出大型陇南影子腔历史剧《碧血西城》、小戏《长乐驿》,大型现代戏《山林血案》、《樊秀才》参加了甘肃省庆祝建国十周年献礼演出和第二届现代戏观摩演出等。在“大跃进”的锣鼓声中,西礼县把数百年来一直用皮影演出的“灯调”首次以影子腔形式搬上戏曲舞台,形成“陇南影子腔”剧种,天水专署定名“陇南影子腔”,结束了原来“西礼戏”、“梅花调”、“民间秧歌戏”、“影子戏”等诸多称谓[6]。为甘肃剧坛增添了一支带着泥土芳香的新花。1959年秋在“大跃进”中,西礼县打破历史常规,首次创办“西礼艺校”术学。由地方财政拨款,由政府委派教师7名,招收学员70名,分舞蹈、戏剧两个班级,为发展地方戏曲和农村文化培养艺术人才,后因缺乏师资、资金困难,只办了10个月即作为短期培训而结业[7]。

在第二次浪潮中,天水、武都两地区合并后成立的天水地区五一秦剧团实力雄厚,演出水平大幅度提高,形成全国性影响。1960年7月,参加完全省第二届现代戏观摩演出后,遵照文化部的安排,跨省巡回演出。计划从陕西咸阳、西安市开始,经山西、内蒙古、宁夏、兰州而后返回。剧团带着甘肃省新兴的剧种陇剧、陇南影子腔剧目,秦腔、眉户剧目和优秀演员,在陕西咸阳、西安市连演两月不得脱身。1962年元月,根据上级指示,天水、武都两地区分开,两地区剧团亦分开。与此同时,徽成县剧团、西礼县剧团也随着县治的分开而分开。原武都地区五一秦剧团经过“大跃进”的一合一分,挫伤很大。名丑王福民、高全中病逝,史艺风在“拔白旗”运动中自杀,靳伟劳教未归,张正乐等被处理回家,著名须生温警学等调走。剧团返回武都后,许多剧目一时不能上演,艺术质量开始下滑。1962年2月地区剧团与武都县“人民剧团”合并,重新组织力量,重新建设剧目,将陇剧首次搬上武都舞台,以新排的大型陇剧历史剧《旌表记》、《枫洛池》而重建剧团声望,但发展浪潮已经从潮头开始滑落。

这个滑落期一直延续到“文革”十年。1966年2月,《部队文艺工作座谈会纪要》出台,提出了“文艺黑线专政”论。在陇南,除禁演历史剧、传统剧外,还疯狂地烧毁戏衣、戏帽,捣毁戏箱、道具,拆除古戏楼,砸碎戏曲文物古迹,在“横扫一切牛鬼蛇神”中,对各剧团及文化部门的领导人,对一些有名望的剧作家、导演、演员和音乐、舞美工作者进行残酷斗争、无情打击,有的致残,有的致死,有的被抄家,作品不分青红皂白一概封之为“毒草”被批判,被当作“黑材料”上纲上线,罗织罪名,作为“戴帽子”的“罪证”,进而解散剧团,把一些演传统戏的演员有的处理回家,有的被迫改行,有的遣送“五七干校”或边远农村劳动,有的被打成“反革命”关进监狱。在这场内乱中,在陇南保存下来的旧戏箱和古戏楼只是极少数。“文革”中的“红色”政权建立后,地区成立了文工团,各县先后成立了文工队,以演小型节目为主。1970年后“样板戏”兴起。全区各县以及一些乡镇的业余剧团大演“样板戏”《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》等,有的地方用秦腔演。文县、西和、成县等地还用京剧演出过《红灯记》的选场《痛说革命家史》、《赴宴斗鸠山》,《沙家浜》的选场《茶馆斗智》等,就是稍晚成立的宕昌县文工队⑥还演过舞剧《白毛女》等。

陇南高山剧的进京演出,为陇南戏剧发展的第二次浪潮之余波涂上了一抹绚丽的亮色。原武都地区与甘肃省都于1972年5月举行纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表30周年调演。地区文工团经过筛选,以现代高山剧小戏《一把麦穗》、《迎水桥》,陇剧《送籽种》,眉户戏《开锁记》和大型现代眉户戏《战洪曲》参加甘肃省调演。1975年4月,原武都地区文工团把杨智创作的现代眉户小戏《开锁记》改为高山剧,与平凉地区文工团的独幕话剧《毕业新歌》、甘肃省陇剧团的小型陇剧《牧场英姿》组成甘肃省代表团小戏队进北京演出。陇南高山剧这支来自武都山区的地方剧种登上首都舞台后,赢得了广泛声誉,被确定为我国360多个剧种之一,载入《辞海·艺术分册》和《中国戏曲曲艺辞典》。

四、陇南戏曲发展的第三次浪潮(1978-1988年)

十一届三中全会后,实现工作重心转移,平反冤假错案,一批被冤屈的文艺骨干得到平反昭雪,被处理回家、被迫改行的优秀演员重新归队。原武都地区五一秦剧团以及成县、徽县、西和、礼县、康县、文县剧团恢复,连历史上没有剧团的两当县也于1978年10月成立了剧团。在此新形势下,被禁锢了十年之久的历史剧、传统戏恢复上演。全区除宕昌、武都没有剧团外,共有8家剧团,重新配备演员,重新购置戏箱,重新赶排剧目。各剧团首演《逼上梁山》、《十五贯》、《胭脂》、《唐知县审诰命》、《法门寺》、《铡美案》等戏,观众人山人海。徽县一本《十五贯》连演30场座无虚席,成县一本《十五贯》演遍全县各乡镇,文县一本《十五贯》,连五十里外的农民都专门进城住店来看,观众欢欣鼓舞,文化氛围欣欣向荣。

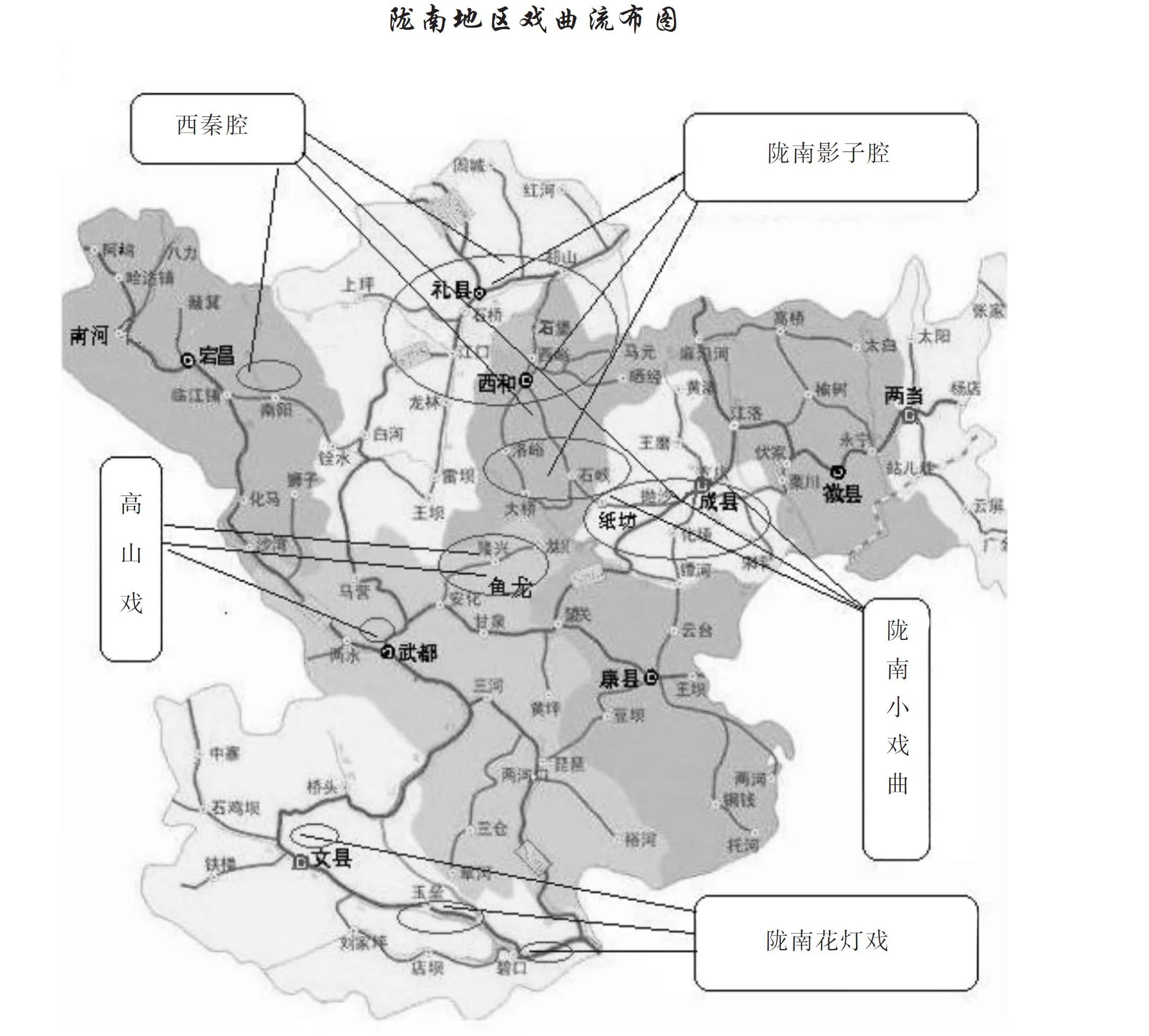

戏曲团体如雨后春笋般涌现,逐步形成了陇南戏曲发展的网络架构,如图。

陇南除8家专业剧团外,全区许多农村也先后恢复和成立业余剧团,购置戏箱,修建舞台,排戏演戏,形成了建国以来戏曲发展的第三次浪潮。到1982年,陇南共有专业剧团8个,业余剧团473个,其中礼县就有230个,西和120个。两县的许多乡几乎村村都有业余剧团,绝大部分有戏箱,重点村有舞台。号称“戏剧之乡”的西和县西高山乡,27个行政村中22个有业余剧团,都有齐全的戏箱,18个村建有戏台,村村都有“戏母子”,各村都有一批“唱把式”。

演出活跃,创新效果显著。30周年国庆,甘肃省和原武都地区都举行了献礼演出。地区五一秦剧团排演的三出现代小戏,其中《请婆婆》、《清明时节》为高山剧,《禁区》为独幕话剧,先参加甘肃省献礼演出,返回后又参加地区献演。成县文工队演出移植的秦腔古典剧《姊妹易嫁》,康县文工队演出传统折子戏《秦香莲告状》和现代戏曲《启闸》,文县文工队演出由韩玲珍根据曹禺同名话剧改编的秦腔历史剧《王昭君》,武都县文化馆业余演出队用眉户排演的大型现代戏《大燕与小燕》等。当时,岷县还未划归定西地区,岷县剧团演出大型秦腔古典剧《三凤求凰》。西和、礼县、徽县、两当还未划归陇南地区,剧团均到天水地区参加献礼演出。西和剧团用陇南影子腔演出移植的新编古典剧《胭脂》,新编秦腔历史剧《唐知县审诰命》,礼县剧团用陇南影子腔移植演出新编历史陇剧《枫洛池》等,都有突出表现。

这一时期陇南戏曲发展的浪潮还出现在戏剧创作方面。十二届六中全会通过《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》,中央和甘肃省先后召开了文代会。中宣部提出“在我们社会主义精神文明的园地里,有这么三个高峰:思想理论高峰、科学技术高峰、文学艺术高峰”,并说“达不到这三个高峰,不能叫四个现代化” 。1980年底,甘肃省剧目工作室和省剧协联合召开戏剧创作读书会,原武都地区派剧作家杨智、邓剑秋和李诺参加。陇南地区从1979年起,曾召开以剧本创作为主的作品一年一度讨论会。1982年3月甘肃省剧本创作会议又在陇南文县碧口镇召开,地区派杨智、陆开华、邓剑秋、李逢春、张新天、李小安、景生魁、茹涛等8人参加。党中央的号召,邓小平在全国第四次文代会上的《祝辞》,众多戏剧创作会议的召开,激发了陇南剧作者的创作热情。在短短几年里,在全国、全省有影响的陇南作家新剧作接连问世:由薛德元、刘克明、杨智合写的大型新编秦腔历史剧《海瑞驯虎》由陕西省戏曲研究院首排,由国家级刊物《剧本》于1980年9期发表,获甘肃省1981年剧本创作一等奖,获全国1980至1981年优秀剧本奖,由甘肃人民出版社和中国戏剧出版社出版,全国有10多个省市剧团上演。由金行健、邓剑秋、谢宠、李洁合写的大型现代陇剧《天麻沟传奇》,于1982年8月由中国戏曲现代戏研究会编、中国戏剧出版社出版。由杨智创作的大型秦腔历史剧《鲍三娘》由《甘肃戏苑》发表,获甘肃省1982年剧本创作二等奖。由陈仁川、杨智合写的大型现代眉户戏《认亲记》获甘肃省剧本创作二等奖,参加1981年冬甘肃省现代戏调演,剧本由甘肃人民出版社出版。陇南不只是8家专业剧团恢复,传统戏恢复,传统的唱庙会戏、唱物资交流戏的习俗恢复,农村业余剧团恢复⑦,而且戏剧创作进一步繁荣,成果累累。

从1979年到1988年底,陇南获省级奖的创作剧本还有:孙开全的现代小戏曲《九斤黄》,邓剑秋的现代小戏曲《巧换女》,景生魁的儿童剧小戏曲《星星闪亮》,还有参加1979年国庆献礼演出的获奖剧本《请婆婆》、《禁区》等。在省级以上刊物发表、出版的戏曲剧本有:黄英的《公路上》,杨智的《鱼水情》、《三满意》(大),张新天的《启闸》,邓剑秋的《智请梁环医》、《梅香算卦》、《银花公主》,尹维新的古典高山剧《老少换》(大),俞齐进、严世铭的《两家亲》等。当时的陇南虽然山大沟深,但戏剧创作却很活跃,曾被甘肃省许多戏剧专家们喻为“戏剧之乡”,“是个出戏的地方”。至1985年,成县文工队演出剧目达230余个,被《中央文化工作通讯》列为全国38个先进剧团之一,演职人员达58人,服装道具价值12万余元,除在当地演出外,还远赴陕西、天水等地演出[8]。1994年以来,宕昌县有25个农村业余剧团,演出剧本50余本,现代戏10余折,达到较高水平的主要有红光“兴隆社”、“中胜社”、石磊剧团,哈达铺剧团、理川剧团等[9]。新时期以来,陇南地区五一秦腔剧团继续对高山戏进行探索和研究,先后创作和排演了现代戏《婆媳情》和历史剧《西狭颂》,使高山戏的发展取得了新的成就。2002年参加第二届中国秦腔艺术节暨西北地方戏曲汇演的三出戏,更标志着高山戏已走向成熟。2008年6月,高山戏这一独特剧种在多方努力下终于被国家确定为第二批国家级非物质文化遗产保护项目。

五、结语

建国后陇南的戏剧事业共出现了三次高潮。新时期,陇南戏曲教育事业和人才培养也出现过良好势头。从1982年8月起,徽县永宁乡的唐庄与成县红川镇的韩庄,还相继出现了两家戏校。永宁戏校是唐庄农民李俊杰私人投资举办的,共招收学员40人,从陕西请来4位秦腔艺人当教师,学员伙食、被褥自备,每人每月交学费5 元,学制两年。韩庄戏校是韩庄行政村举办的,招收学员60人,分三个班,学员伙食自备,行政村还拨出土地二亩辅助伙食,学制两年。这两家戏校办起时间不长,就能演出《三对面》、《柜中缘》、《二度梅》、《游龟山》、《打金技》、《铡美案》等许多本戏和折戏,还多次外出演出。原甘肃省委书记李子奇、省文化厅副厅长程士荣等领导都到两家戏校参观过,戏校还进行过汇报演出,受到了各级领导和广大群众的赞扬⑧。

但是,由于时代的演进,陇南戏曲的发展呈现逐渐下行趋势,这和全国的戏曲发展形势是相一致的。上世纪90年代电视媒体的兴起和本世纪初互联网的发展等,改变了人们的文化消费模式。城乡二元结构的巨变和大量农民工进城务工,使得以农耕文化为支撑的陇南戏剧艺术日渐淡出人们的生活,演出团体的急遽消减,戏剧人才的大量流失和后备力量的难以为继,农村文化生活的“空心化”等等因素,使其风光不再。虽然近年有由陇南地方政府主导的大型戏剧作品产生,如西和县投资倾力打造的大型秦腔剧《七月七》(2013年)曾在北京、兰州等地演出,形成了一定的社会影响,也获得了多项大奖,但对陇南戏曲发展颓势的扭转却很有限。成县投资的大型陇剧《西狭长歌》(2014年)等,情况亦大抵如此。陇南戏曲发展是否会出现第四次浪潮,我们的展望还是以悲观为多,只能假以时日了。

注释:

①此几处引文均见于周恩来总理签发的《政务院关于戏曲改革工作的指示(一九五一年五月五日)》,载于1951年5月7日《人民日报》,后收入中共中央文献研究室《建国以来重要文献选编》第三册,中央文献出版社,1993年版。

②由于陇南当时普遍使用布幕,舞台照明逐渐由汽灯代替了油灯,后又由电灯代替了汽灯。废止了检场、把场等非剧中人在舞台上的活动,保证了艺术演出的完整性,使舞台面貌焕然一新。

③成县师范全名甘肃省成县师范学校,创建于1937年。初名“省立成县乡村师范学校”,由王乐恺(甘肃成县人)任校长,卜宪基(山东日照人)任教导主任。学校创建时期,正是全国抗战、救亡图存的特殊时期,来自东北、华北的大量大学教师、文艺精英受聘来校执教,创办多种抗日救亡剧社,一时形成坚实的戏剧力量。这种势头一直延续到建国后前10年,该校文工团一直是陇南最有影响的戏剧演出团体之一。2001年成县师范和礼县师范合并,成立了甘肃陇南师范学校,在其基础上,2003年经教育部批准建立陇南师专,延续至今。

④ 我们在访谈原陇南地区文化处处长王国基先生(1936年生,甘肃天水人,采访时间:2013年6月22日,采访地点:甘肃成县)时,他讲到一件事:在1959年底至1960年初的演出期间,有一次,地区五一秦剧团排大型现代戏《江姐》时,路玉明书记和宣传部、文教局等有关领导观看排练,发现扮演华卫的演员王学礼提着塑料提包上了场,他当场掏出自己的钱,要求更换道具,并提出修改意见。领导对陇南戏曲发展的支持,由此可见一斑。

⑤地区剧团还排演出现代眉户戏《朝阳沟》、《党的女儿》、《红色种子》、《两颗铃》、《同志,你走错了路》以及大型陇剧《旌表记》、《枫洛池》、《芙奴传》、《女巡按》、《乔老爷上轿》等,形成一定的社会影响。

⑥ 宕昌县文工队1970年8月成立,1971年4月解散,运行时间不足一年。

⑦实际上,大量农村业余剧团的出现,是一个动态发展的过程,这个过程从三中全会后开始,一直持续到上世纪80年代末,陇南个别县的这一进程还持续到90年代中期。

⑧邓剑秋主撰的《中国戏曲志甘肃卷陇南分卷》,陇南地区文化处编内刊本,1989年印行(武都印刷厂印刷),第21页。

[参考文献]

[1]西和县地方志编纂委员会.西和县志[M].西安:陕西人民出版社,1997:618.

[2]天水市北道区地方志编纂委员会.北道区志[M].兰州:甘肃文化出版社,1997:739.

[3]曾礼.武都县志[M].北京:三联书店,1998:877.

[4]文县志编纂委员会.文县志[M].兰州:甘肃人民出版社,1997:884.

[5]天水市地方志编纂委员会.天水市志[M].北京:方志出版社,2004:2192.

[6]王仲保,胡国兴.甘肃民俗总揽[M].北京:民族出版社,2006:226.

[7]礼县志编纂委员会.礼县志[M].西安:陕西人民出版社,1999:589.

[8]成县志编纂委员会.成县志[M].西安:西北大学出版社,1994: 716.

[9]宕昌县志编委会.宕昌县志:续编[M].兰州:甘肃文化出版社,2006:604.

[责任编辑张亚君]

【丝绸之路文化】栏目约稿函

各位专家学者、各位老师:

近期“一带一路”成为中国首倡、高层推动的国家战略,其意义之深远不言而喻。“一带一路”中所涵盖的“新丝绸之路”被认为是“世界上最长、最具有发展潜力的经济文化大走廊”,其厚积薄发的划时代意义在于借用“古丝绸之路”的历史符号,对华夏文明丰富的积淀与内涵进行新的诠释,由此强化沿线广袤区域间更为广泛的互动与共融关系,也为其间多元形态的政治经济、人文地理、民族宗教、文学艺术、语言文字、传统习俗等提供深入的民意基础和地缘优势。

本刊就此良机开设【丝绸之路文化】栏目,旨在积淀、发掘、探索、光大丝绸之路博大精深的文化,以学界人士的高屋建瓴、鞭辟入里、鲜活独到的文化语论为内容,促进丝绸之路大文化的传承、创新与弘扬,以博得学术百家的参与与瞩目。

本刊面向全国广泛约集正高职称人员、博士等学界人士的原创性论文和国家级、省部级基金项目论文,尤其欢迎兼具理论思考与问题意识且立论、文辞、表述确当的文章。

投稿邮箱:yys@gsrtvu.cn

联系人:韩冬梅,马云卿

电话:(0931) 8727559

《甘肃广播电视大学学报》编辑部

[中图分类号]I236.42

[文献标志码]A

[文章编号]1008-4630(2016)02-0001-08

作者简介:蒲向明(1963-),男,甘肃天水人,教授,主要从事中国古代文学、陇南文史的教学和研究。

基金项目:国家社会科学基金项目“陇右地方文献与中国文学地图的重绘”(07CZW019);国家社会科学基金艺术学项目“西北民间小戏与祭祀仪式研究”(11EB129)。

收稿日期:2015-10-27