少数民族地区高校大类培养认知调查研究

田宝龙+陈红梅+喻晓玲

摘 要: 大类培养是目前我国高等教育改革的重要方向之一,2015年9月,塔里木大学经济与管理学院正式推广大类培养改革。本文针对采用大类培养模式下不同民族、不同家庭背景的新生进行调研,以此摸清新生对大类培养改革措施的了解和认可情况,分析和筛选影响专业选择的客观因素,为民族地区培养高素质复合型人才和通识型人才服务。

关键词: 大类培养 专业选择 专业认知

改革开放以来,随着高等教育事业的发展,精英式人才教育逐渐向大众化人才教育转变,特别是高校规模大发展之后,人才培养方式的改革与创新成为高等教育发展的一种趋势。在诸多人才培养模式的改革尝试中,高等院校“大类招生”人才培养模式日益受到关注并践行,如何在少数民族地区推进“大类培养”人才模式改革,立足区域经济社会发展需求,为社会培养“复合型、通识型”人才便成为偏远落后地区教学改革的重要方向[1]。

一、大类培养改革前沿

(一)大类培养的起源

大类培养是将相同或相近的学科门类合并,大学新生入校先进行1-2年的基础培养,再根据自己的主观意识朝自己喜欢的专业培养,进行自主专业选择的培养模式。20世纪80年代后期,北京大学率先提出“加强基础,淡化专业,因材施教,分流培养”的16字教学改革方针,希望在大学低年级实施通识教育,高年级实施宽口径的专业教育。2001年,北京大学正式推行“元培计划”对大类人才培养模式进行了实践,吹响了大类培养改革号角,随后清华大学、北京师范大学、南京大学、东南大学、上海交通大学、西安交通大学、南京理工大学、中南大学、汕头大学等众多知名高校相继实施大类招生改革。

(二)大类培养的现状

至2014年,全国112所“211工程”院校中50%以上的高校不同程度实施了“大类培养”模式的改革,其中开设学科大类最多,涉及专业最广的院校诸如山东大学、厦门大学、北京大学、浙江大学、武汉大学、同济大学等。新疆作为民族构成极为复杂的边疆少数民族地区,结合地区自身生源特色,积极推进高等教育人才培养方案改革,对经济社会稳定发展有重要影响。因此,新疆大学、石河子大学、新疆农业大学等综合性大学相继实施了“大类培养”模式改革的尝试,积累了丰富的成功经验。2013年12月,塔里木大学作为南疆地区唯一一所综合性大学,在经济与管理学院对“大类培养”进行了试点改革。

二、经管院大类培养调研

(一)问卷发放范围及内容

2015年9月,塔里木大学经济与管理学院正式推广“大类培养”人才培养模式,调研入学新生经过两个月亲身实践,对学院改革措施与方向的认可情况,有利于后续改革工作的开展与修缮。本次问卷调查选取的对象为2015级塔里木大学经济与管理学院新生100名,调研班级涉及工管类6个班、物流管理1个班及旅馆管理1个班。共发放问卷100份,回收89份,有效率为89%。

本次调查问卷分为基本资料、专业认知、专业选择三部分,根据第一部分的基本资料及调查问卷所体现的数据可以基本了解不同性别、不同民族、不同地域、不同家庭背景的新生对专业认知的态度与了解程度。根据第二部分的专业认知我们可以认识到新生对志愿的选取情况,学生的主动性,以及影响学生填报志愿的客观因素。第三部分是专业选择,从所得数据分析,可以获悉学生对本专业的热情度,反映出新生对2年后重新专业选择的态度及对未来的规划情况。

(二)问卷基本信息组成

问卷结果统计显示,新生民族组成包括汉族、维吾尔族、哈萨克族、回族等多个民族,其中汉族占66.5%,维吾尔族占20.2%,哈萨克族占2.2%,回族占2.2%,其他民族占3.4%,调查学生类型包括汉考汉、民考汉、民考民等多种类型。被调查者来自中国34个省份,其中南疆占21.3%,北疆占36%,其余省份占42.7%。家庭背景为城市的占23.6%,乡镇占31.5%,农村或牧区占44.9%。通过100份问卷基本信息调查的分析,本次调研涵盖面较广,基本覆盖经济与管理学院大类培养模式新生各个班,调研结果符合新生具体情况。

三、大类培养调研结果统计与分析

(一)专业认知分析

1.选择专业的意愿

新生选择专业的意愿能够反映出现阶段高校专业设置的热点与认可度,在被调查的新生中,选择经管类专业为第一志愿的有51.7%,第二志愿有13.5%,第三志愿有15.7%,其他志愿有15.7%,另外调剂志愿到经管类专业占3.4%。针对经管类专业了解程度,结果显示存在7.9%的新生处于一无所知状态,专业选择存在盲目性。更多新生对专业认识分布在有所了解和一般了解两项,分别占48.3%和40.4%,较多了解占2.2%,非常了解只占了1.1%。总体结果显示新生对专业认识不全面,认识均值只有2.40,整体认识情况偏向于“有所了解”,并且方差只有0.719,整体认识情况离散较小。对于外部因素影响专业选择的分析,选择经管类专业符合自己意愿的学生占64%,父母意愿占11.2%,老师意愿占2.2%,其他占22.5%,可见学生选择经管类专业基本因为学生对这类专业有相应好感,在选择过程中立足自身意愿。

通过交叉分析可知,各民族新生对专业认识表现出了明显不同,被调查的大部分汉、回族新生对专业认识普遍低于维吾尔、哈萨克族新生,这样的结果能体现出民族地区实行民族学生预科教育的影响,民考民、民考汉学生通过一年的预科教育对学校情况和人才培养方式进行初步了解,提高了他们的专业认识。

2.信息来源渠道

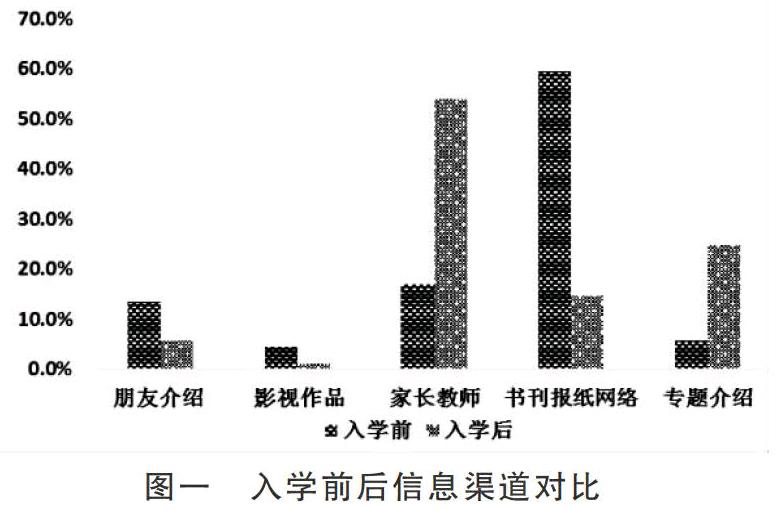

调研结果显示,大学新生入学前后专业信息来源发生了明显变化,入学前信息获取主要来自于书刊报纸网络收集和家长教师的传授,入学后信息获取主要通过与家长教师的交流及高校专题介绍。这类转变明显的表明,入学后高校自身的宣传和引导能够直接影响新生对专业的认识与选择,所以开学之初,高校有必要进行专门的交流活动,对新生进行专业认识教育。鉴于学生入学前对学校和专业信息的获取主要依靠网络、书刊、报纸、高考指南等途径,教育体系构建过程中应注意加强中学在学生选择学校和专业过程中作用,而且教育部门编制综合性书籍弥补大学招生与考生志愿填报的脱节问题。中学单位需要强化考生志愿填报的指导,组织相关专题教育,保证考生充分了解全国高校招生情况及专业培养情况的前提下,理性填报志愿,提高入学新生对专业的满意度。同时,调研结果显示新生对新施行大类培养方案了解情况普遍偏低,均值仅为2.33,总体水平趋向于一般了解,缺乏对高校学科发展方向的认识与思考,但对现在进行的通识基础课程教育认可较高。

(二)专业选择分析

专业选择部分的分析主要通过对新生自身对专业选择的原因、学习喜好、学习兴趣、学习感觉、学习价值、学习前景进行对比分析,了解新生专业选择的影响因素及各因素的影响机制。

1.专业选择的原因

专业选择众多的影响因素中,学生最为看重的两项因素分别为就业前景和学习兴趣,选择比重相对集中达到了77.5%。并且针对入学后新生对专业的喜爱程度结果显示,69.7%的学生依然保持着对经管专业的喜爱,12.4%对现在学习的专业不喜爱,13.5%入学前喜爱,4.5%的学生入学后通过对相关专业信息了解后,逐渐对专业产生了喜爱。这些数据说明,新生选择专业逐渐趋向于理性化,能够正视自身发展和高校教育的发展需求,以自身兴趣为基础,构建人生发展的框架,并且注重就业问题,也为高校专业调整指明方向。

2.入学后对大类培养体验

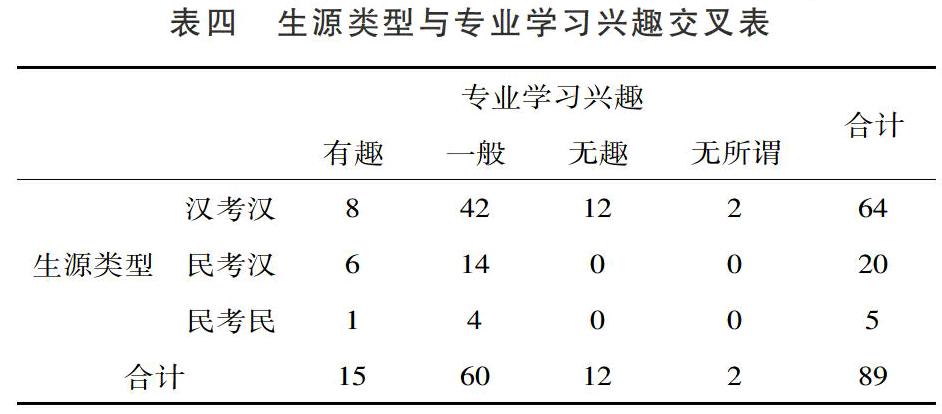

针对新生入学后对学校大类培养方式的体验,了解新生对大类培养的兴趣度,结果显示有16.9%感觉有趣,67.4%感觉一般,13.5%感觉无趣,2.2%感觉无所谓,总体权重均值为2.01,方差0.631,数据说明在进行大类培养改革过程中,学生对培养方式、教育理念的变化并不敏感,很难从总体上对创新点识别。并且,三类生源学生中,民考汉、民考民学生对专业学习兴趣明显高于汉考汉学生,这种结果可以解释为从预科学习转升的民族学生,自身对预科学习方式认可的延续。

高校新生对未来有美好期望,希望能实现自己的人生价值,正式推广大类培养模式的专业,新生与其他未实施大类培养学生交往过程中,他们的心理对比能够显示出对专业的归属情况,数据显示对自身大类培养专业感到自豪的占37.1%,感到一般的占48.5%,感觉无所谓的占14.6%,并无学生为专业感到自卑的。并且,96.6%的新生认为现在学习的大类培养经管类专业能够实现自身人生价值,整体归属感高,学生对未来就业前景的困惑较少。但同时表现出,新生专业认可度存在提高空间,后期教学培养过程需要逐步转变学生观点,正确认识专业特色。

3.专业未来前景与专业分流

通过调研数据,新生专业选择影响因素主要受就业前景与自身兴趣左右,针对经管类专业大类培养前景的数据分析,50.6%新生认为发展前景良好,46.1%新生认为前景一般,3.4%新生对此并不关心,感到无所谓,没有新生认为前景差,被调研新生总体对大类培养方式前景看好,对本次改革充满信心。通过入学后的接触,大部分新生对学校各专业产生了新认知,专业的热门度再次引起了学生思考,问及重新选择专业会不会选择经管类专业时,42.7%的人坚决选择,43.8%的学生会慎重选择,4.5%的学生对此感到无所谓,7.9%的学生不会再选择经管类专业,说明大部分新生对实行大类培养改革的经管类专业有较高的评价,没有产生明显的排斥反应。

最后问卷对大类培养实施的各具体专业进行摸底,29.2%的新生会选择工商管理,9%选择人力资源管理,15.7%选择物流管理,41.6%选择财务管理,只有4.5%的同学选择旅游管理,这些数据能够直观反映出目前各专业的就业热度,反映出新生选择专业偏重于就业因素的趋势。影响这种选择因素中,41.6%新生出于自身兴趣,46.1%新生是因为容易择业,有发展空间,为经济与管理学院专业设置、专业人数的设定提供参考。

四、结论与建议

大学新生入学前2个月正处在大学生活探索阶段和适应阶段,对经管类专S业和大类培养方式的认知程度低,了解范围窄,主动性差。为让新生尽快了解高校各专业特点及自身专业兴趣,摆脱入学前信息获取主要依靠图书、网络的迷茫,高校各专业信息宣传应从以下几个方面进行。

(一)开展专题教育,提高专业认知。

大类培养方式赋予了新生更换专业二次机会,学生所在班级不固定,学生管理工作会趋向差异化和个性化,如何提高学生对各专业认识程度便成为高校的重要问题。在新生入学之初,学校、学院两级单位会对入学新生进行入学教育,这类教育主要集中进行学校、学院发展过程、发展定位的介绍,信息相对宽泛,难以针对各专业解决学生的疑问。要从根本上解决这个问题,高校需要多次组织专业教育和专题讲解的活动,邀请校内外知名相关专家进行答疑,甚至可以针对“大类培养方式”进行课程目录式讲解,使新生对专业进行系统化、权威性解读,转变新生对所读专业初步认知,增强他们对专业的归属感。

(二)立足就业热点,调整专业设置。

随着新生专业选择逐渐理性化,越来越多的学生立足自身兴趣选择专业,但是不可否认在诸多能够影响专业选择的因素中,就业热度依然起到重要作用。就业因素直接影响高校专业之间的“冷热”,由于各专业差异太大,按学生志愿分流会导致学科结构失衡,因此高校在设置专业方向和专业人数时,需要立足学科建设实际,在确保各专业协调共建的基础上,实时调整各专业人数控制,适当参照学生选择意向,为地区人才需要保驾护航。以塔里木大学经济与管理学院各专业热点为例,财务管理专业和工商管理专业是目前新生认可度最高的两个专业,分流选择意愿超过70%,经过两年通识教育后,通过成绩优先选择的方式,这两专业的人数可以在现有的培养规模上进行增加,以满足新生选择的满意度和地区人才需要。

(三)正视民汉新生认知区别。

由于塔里木大学地处新疆少数民族地区面向全国招生,生源结构复杂,少数民族新生比例超过30%,学生组成极大区别内地高校,这为大类培养方式的开展增加了难度。另外,由于民族地区双语教育过渡的需要,民族新生入学统一进行预科教育,这有利于民族新生对大类培养方式的认识,但是同样为大类培养方式的开展带来困难。民汉新生对专业认知出现明显不同,建议高校开学初加大对汉族学生,特别是内地新生的宣传,提升整体认知度水平。

参考文献:

[1]万俊毅.大类培养学生专业分流存在的问题与改进建议[J].高等农业教育,2014(10):47-50.

[2]胡昱东.大类培养模式下大学生职业生涯规划现状及指导策略[J].教育论坛,2014(10):1-4.

通信作者:喻晓玲