湖南牡丹种质资源多样性及适应性分析

(中南林业科技大学 风景园林院,湖南 长沙 410004)

牡丹Paeonia suffruticosa是芍药科芍药属牡丹组的落叶亚灌木[1],素有“国色天香”、“花中之王”的美誉,中国不仅是牡丹野生种的唯一产地,也是栽培品种的起源和演化中心[2]。目前,国内牡丹研究涉及牡丹种质资源的收集与保存[3-4],以及遗传多样性[5-6]、品种分类[7]和起源[8]的研究,繁殖、栽培和育种技术的开发等[9-10]。国外引种中国牡丹已有1 300多年的历史,他们在牡丹引种驯化、促成栽培、花色遗传与育种[11-12]等方面取得丰硕成果。牡丹在我国发展迅速,园林上的应用如牡丹专类园,或者作花台、花境,也可做盆景或鲜切花[13];牡丹不仅观赏性强,自古以来丹皮可入药,并逐渐产业化[14-15],此外,牡丹食用[16-17]开发、精油工艺[18]、干花加工技术[19]、天然植物染料[20]提取应用等多种技术也在不断地深入和更新,尤其是油用牡丹以成为现在的研究热点[21-22]。

根据栽培地区和野生原种的不同,中国现以已形成了具不同生态习性的中原、西北、江南和西南四大品种群,以及鄂西牡丹和延安牡丹两个品种亚群[23];湖南牡丹属于江南牡丹品种群,其药用、观赏栽培有上千年历史[24-25],现已形成了湘西北以观赏牡丹为主和湘西南以药用牡丹为主的两个栽培中心[26]。湖南虽有本土牡丹品种资源[27-28],但全省以药用牡丹栽培为主,观赏牡丹品种很少。为了丰富我省牡丹资源,拓展牡丹在景观中的应用,湖南从洛阳、安徽铜陵等地引进了一大批牡丹,并集中栽培管理。但对其品种类型、花色特点和生长状况等缺乏系统的调查了解。文章采用资料收集结合实地踏查和专家咨询的方法,对湖南的牡丹引种资源进行详细的调查分析,旨在为湖南牡丹的开发利用提供借鉴和参考。

1 材料与方法

1.1 调查地概况

湖南省位于中国南部、长江中游,因大部分地区在洞庭湖之南,故称湖南。湖南地处108°47′~114°15′E,24°38′~ 30°08′N,为大陆性亚热带季风湿润气候;湖南热量丰富,年日照时数为1 300~1 800 h,年气温高,年平均温度在16~18 ℃之间;无霜期长达260~310 d,大部分地区都在280~300 d之间。年平均降水量在1 200~1 700 mm之间,雨量充沛。全省以山地、丘陵为主,山地面积占全省总面积的51.22%;丘陵占15.40%;岗地占13.87%;平原占13.12%;水面占6.39%。

1.2 调查方法

通过查阅相关资料,走访当地林业单位、植物园、苗圃,走访专家、牡丹生产农户后了解湖南牡丹引种概况,主要引种地是永顺县松柏镇、湖南省植物园和邵东县羊古村。通过实地调查,记录品种分布的地经纬度、海拔,品种的株型、树高、冠幅以及枝条、叶和花等表型性状指标。

2 结果与分析

2014年全年根据牡丹的物候特点,对3个调查地点的牡丹品种及生长状况进行观察记录。2015年再进行了一次复查,调查结果见表1。

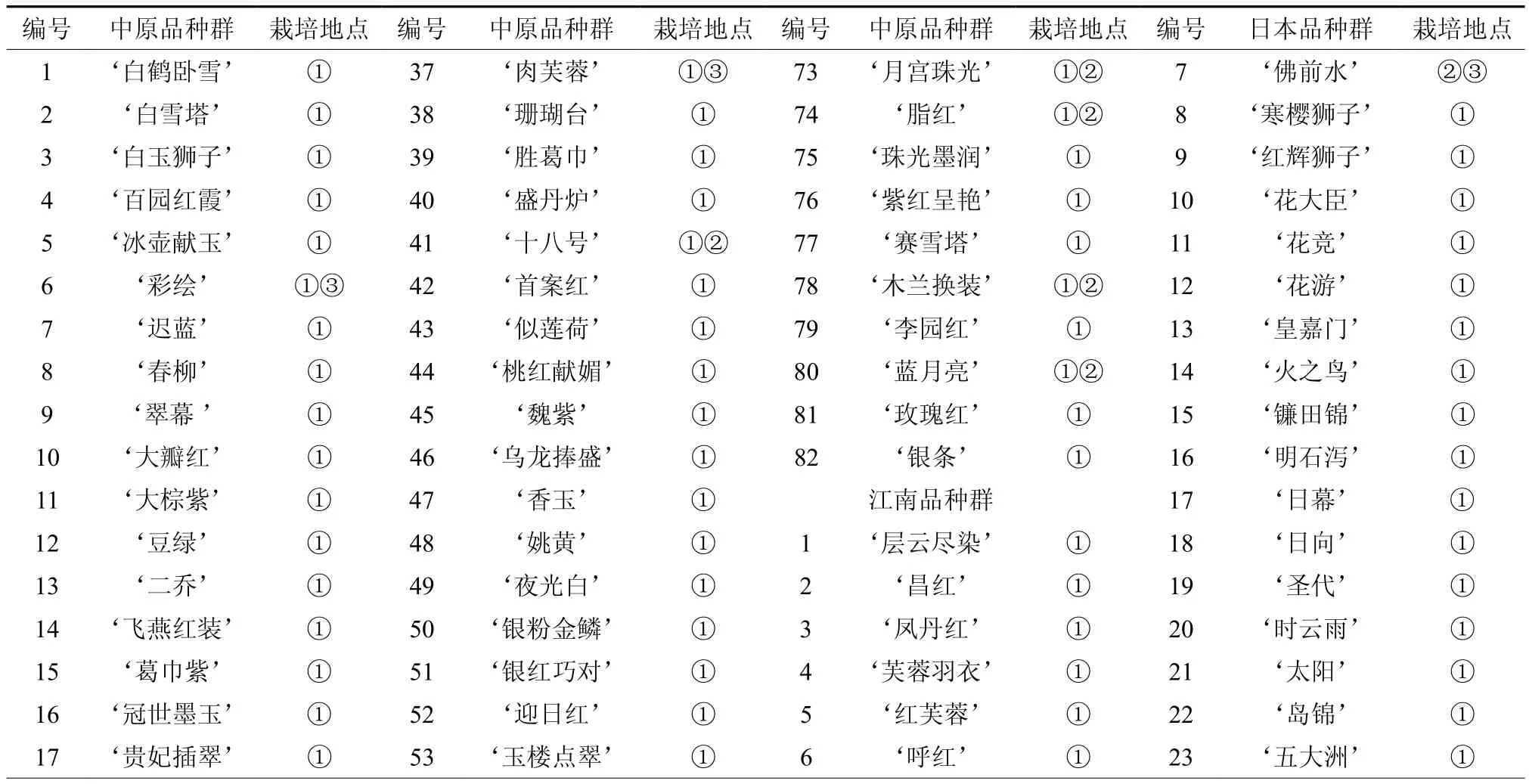

表1 湖南省牡丹品种概况†Table 1 General situation of tree peony cultivars in Hunan province

续表 1Continuation of table 1

由表1可以看出,湖南地区牡丹品种共有136种,分别来自6个牡丹主产地。其中以中原品种最多(82种);其次是日本品种(32种);随后是江南品种(13种),欧美品种(6种),鄂西品种(2种)和西南品种(1种)。此次调查的湖南牡丹的主要栽培地集中在省森林植物园,湖南湘西永顺县松柏镇和邵东县羊古村这两个地方品种较少,而且栽培规模也小,比较杂乱。

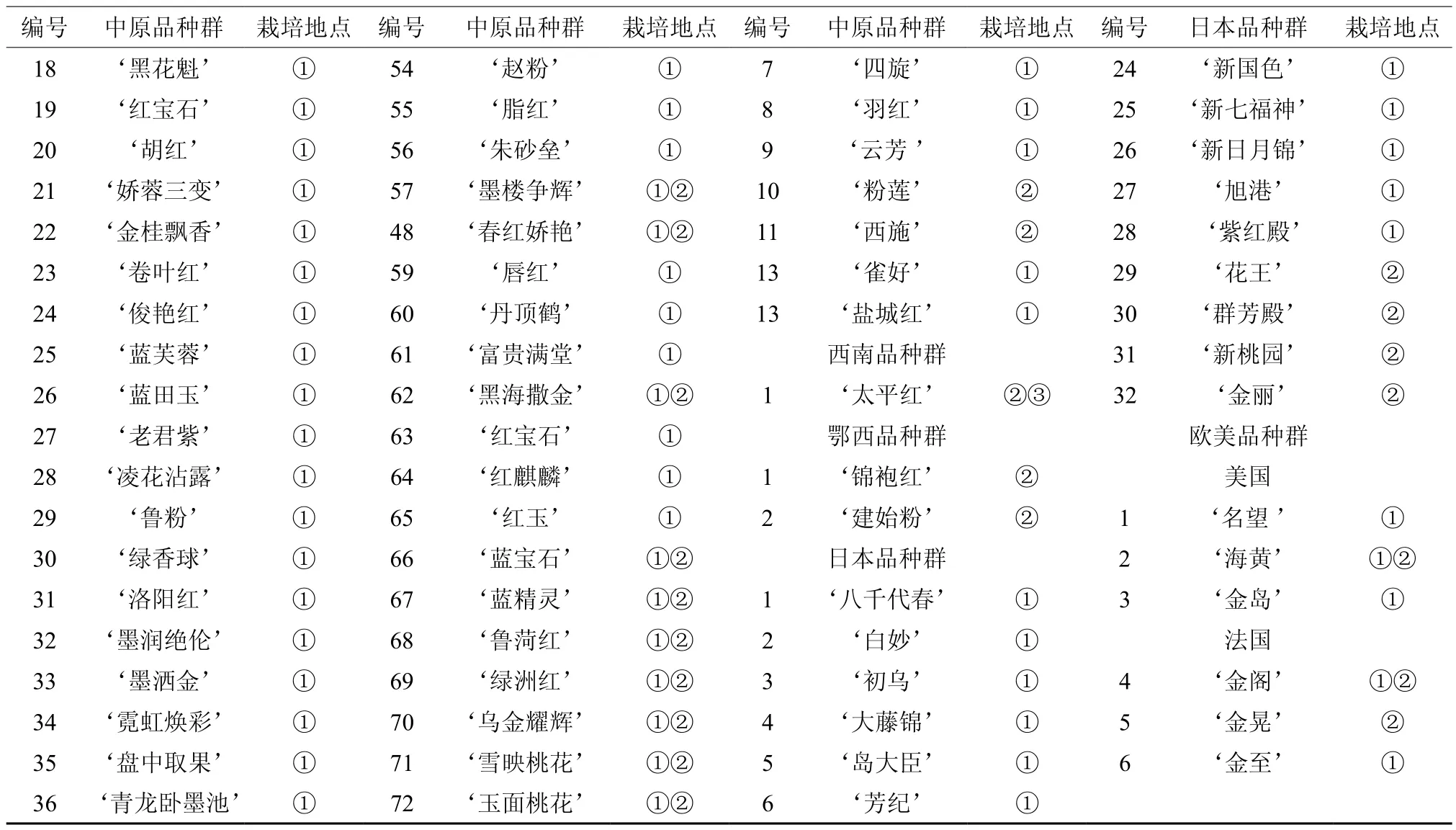

图1 湖南牡丹花色构成Fig.1 Constitution of the flower color of tree peony in Hunan province

图2 湖南牡丹各花色的品种群构成Fig.2 Group constitution of all flower colors of tree peony in Hunan province

2.1 品种结构分析

由图1可看出,湖南地区牡丹品种的色系比较丰富,有白色、粉色、蓝色、绿色、红色、紫色、黑色、黄色和复色9个色系。在引进的136品种中,以红色和紫色品种最多,分别占所有品种的35.29 %、22.06%,超过了总数的一半以上;其次是粉色系,占11.03%;白色系和黑色系比例分别为8.82%、7.35%;蓝色系和黄色系均为5.15%;绿色复色品种最少,分别为2.94%、2.21%。在这些色系中,红色、紫色和黑色品种主要来自中原和日本(见图2),其中日本的洋红色品种比较独特,在中原品种中缺少这种洋红色;蓝色系品种全部来自国内,主要是中原品种;黄色品种除了‘金桂飘香’和‘姚黄’是中原品种外,主要从欧美引进,包括美国品种‘名望’、‘海黄’、‘金岛’和法国品种‘金阁 ’、‘金晃’、‘金至’。而且,中原黄色品种颜色较淡,而欧美品种大多是亮黄色,尤其是美国品种‘金岛’开花时呈金黄色。

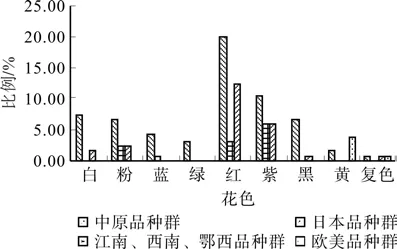

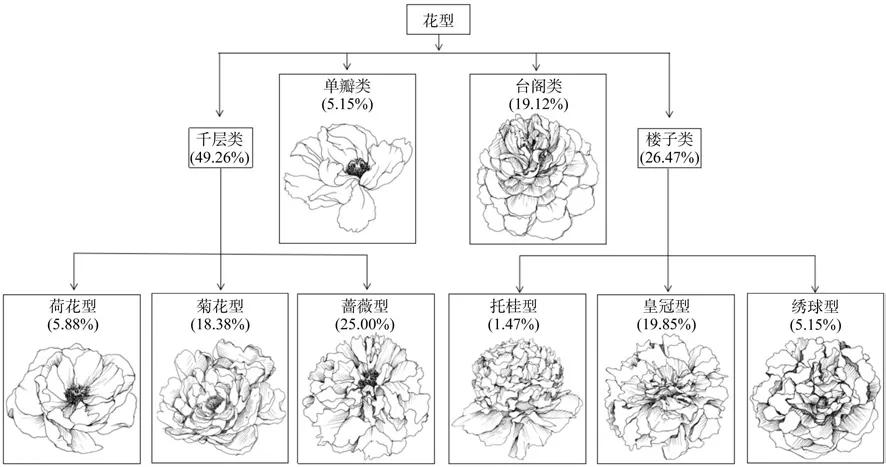

结合图3和图4可以看出,湖南牡丹的花型以重瓣类为主,单瓣品种较少,仅占5.15%。重瓣类当中,千层类品种最多,占所有品种的50%,主要来自中原地区和日本,楼子类和台阁类次之,分别占25.74%,19.12%,主要来自中原地区;引进日本品种中没有楼子类的品种,绝大部分是千层类(22.06%),引进的江南、西南、鄂西品种和欧美品种中也只有极少数是楼子类。此外,千层类中蔷薇型占到一半,菊花型次之,荷花型最少;楼子类中2/3的品种都是皇冠型,托桂型和绣球型品种个数很少。

图3 湖南牡丹花型的构成Fig. 3 Constitution of the flower shape of tree peony in Hunan province

图4 湖南牡丹各花型的品种群构成Fig.4 Group constitution of all flower types of tree peony in Hunan province

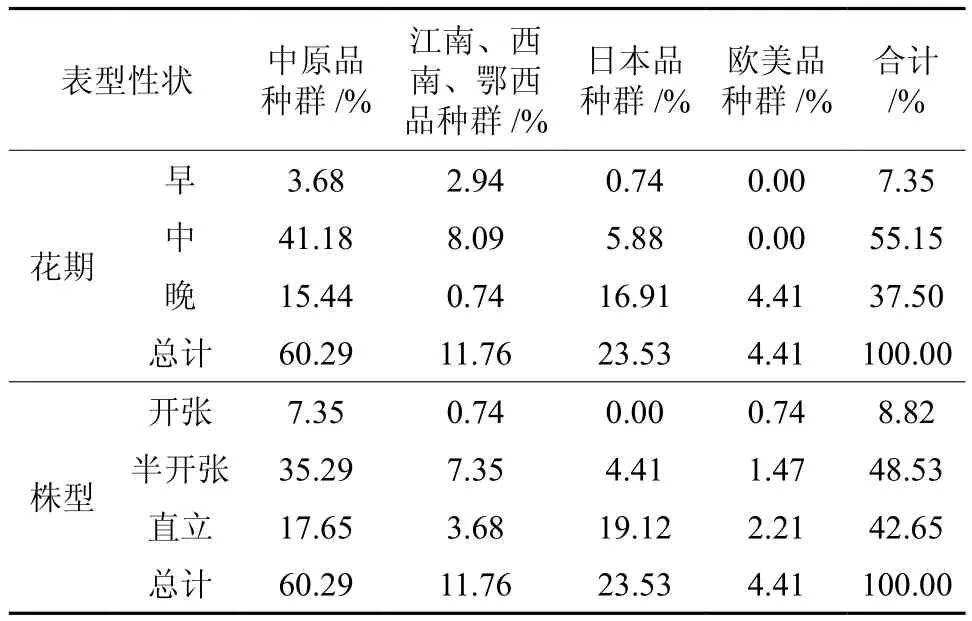

牡丹开花时间在3月20日至4月5、6日为早花期,四月上旬至四月中旬为中花期,四月中旬至四月底为晚花。湖南地区栽培牡丹品种的花期和株型特点见表2。从表2可知,栽培的牡丹品种早、中和晚期花都有,但以中花期品种为主,占所有品种的55.15%,晚花期品种次之(34.50%),早花期品种最少(7.35%)。中花期品种大部分来自中原品种群(41.18%);晚花期品种则主要来自中原和日本品种群,分别占所有品种的15.44%和16.91%;欧美品种都是晚期花,其中法国品种‘金晃’和‘金至’到 5 月才开花。

表2 湖南牡丹花期、株型分析Table 2 Analysis on the florescence and tree shape of tree peony in Hunan province

从表2还可以看出,湖南地区牡丹品种的株型有开张、半开张和直立3种类型。以半开张和直型为主,分别占48.53%、42.65%,开张型的品种极少,仅占8.82%。中原品种和江南品种大多以半开张为主,少部分品种是直立型;国外品种以直立株型为主,尤其是日本品种的株型,直立型占了19.12%(该品种群占总体的23.53%)。

2.2 品种适应性分析

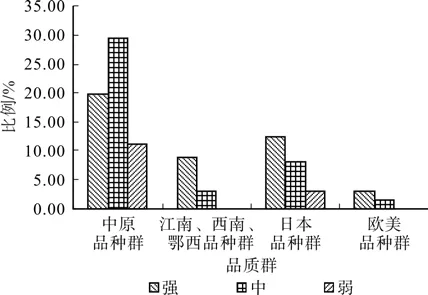

总体来说,在湖南栽培的6大品种群中,以江南、西南、鄂西品种群表现最好,其中75%的品种长势强健,如‘凤丹红’、‘粉莲’,且没有长势衰弱的品种;其次是日本品种群,其中一半的品种都表现良好,尤其是‘花王’ ‘日向’;再其次就是中原品种群,其中48%的品种长势中等,32%的长势强;欧美品种较少,除‘金岛’和‘金阁’,大部分品种适应性好。

图5 湖南牡丹各品种群的生长势Fig.5 Growth vigor of all groups of tree peony in Hunan province

2.2.1 秋发现象

秋发是指牡丹在秋冬季节露地二次开花的现象,多数品种秋发不稳定,且二次开花质量差,观赏价值较低,秋发牡丹一般容易导致第二年成花率和开花质量下降[29],是南方牡丹栽培中的一个突出的问题。总的来说,引种到湖南后,中原、欧美牡丹品种比江南、日本品种更容易秋发,这可能是由于湖南与中原气候差异大而与日本气候更为相似——中原属于温带季风气候,洛阳等中原地区9月便进入秋季,平均气温15~16 ℃,气候干燥,而湖南地区此时仍处于夏末,高温高湿,促使许多适应了北方冷凉型气候的品种的叶芽或花芽开始萌动后抽叶或开花。

2.2.2 耐湿热性分析

调查发现某些品种由于不适应湖南湿热的气候,在移栽第1年成活并开花后,第2年无花、无萌发新生枝条,长势逐渐衰弱,尤其是中原品种‘黑花魁’、‘魏紫’、‘姚黄’、‘鲁粉’、‘冠世墨玉’ 以及法国品种‘金阁’——极不耐水湿。湖南地区夏季高温高湿,最高温可达40 ℃以上,叶片、叶柄、萼片都容易感染红斑病,严重时整片叶焦枯;由于高温和强烈的日晒,一般大型叶品种和叶片质地较薄的品种的蒸腾作用过强,叶片持水力较弱,易导致叶片发皱、焦黄、枯死等,如中原品种‘紫红呈艳’。此外,南方地下水位高,土壤黏重,引种的牡丹尤其是须根系发达的品种极为容易感染真菌而导致根腐病或黑根病,感病初期地上部分往往无异常表现,到后期才会出现部分枝条的叶片枯死或若干枝条枯短,有些要到第2年春天,从芽不萌发才能看出异常,严重者直接整株枯死。

2.2.3 观赏性状的稳定性分析

调查发现部分蓝色、黑色和黄色的品种在湖南多年栽培后,花瓣颜色变浅,尤其是法国的黄色品种和美国的金色品种引入后,花色不如其在原产地鲜亮。还有一些品种出现了花型退化的现象,如中原品种‘赵粉’,在中原地区其花型以皇冠型为主,偶尔出现菊花型,但在湖南栽培后,以荷花或菊花型为主,很少出现皇冠型。此外,中原品种‘首案红’虽然引种湖南后生长势较好,但其花径明显比在中原地区开放时要小,这主要是由于中原牡丹的花芽分化往往从6月低开始至10月下旬结束[30],而湖南地区夏秋季节高温延缓了牡丹的生长[31],秋季过短使得花芽分化不完全,不充足的日照影响了其花色的形成。此外,由于湿度大,许多中原品种开花时,花瓣的持水度明显增加,花朵看起来更亮。

3 结论与讨论

湖南地区牡丹品种共132种,其中中原品种最多(82种),其次是日本品种(32种),随后是江南品种(13种),欧美品种(6种),鄂西品种(2种)和西南品种(1种)。涵盖白色、粉色、蓝色、绿色、红色、紫色、黑色、黄色和复色9大色系,红色和紫色品种最多。花型以千层类(蔷薇型)和楼子类(皇冠型)为主,单瓣类和台阁类极少。花期以中花期为主,晚花品种次之,早花品种最少。株型则以半开张型和直立型为主,开张株型的品种极少。江南、西南、鄂西品种群生长适应性最好;其次是日本品种群,再其次就是中原品种群,引入的欧美品种较少,大部分品种适应性好。

湖南地区所有的牡丹资源当中,黄色、复色系数量稀少,应加强对黄色品种‘海黄’、‘金晃’和复色品种‘二乔’、‘岛锦’的栽培管理,并可将其作为优良的杂交亲本。引种时注意搭配,早花、中花、晚花品种都要适量引入,现应加强晚花品种的选育,尤其是可以利用晚花的欧美品种进行杂交试验。今后要加大对高级重瓣品种的引进和培育,中原牡丹品种的花型最丰富,高级花型品种多,可充分利用。从株型上看,应注重开张株型和直立型品种的选育,尤其注重开发利用日本品种,日本牡丹多数高耸直立,花梗硬挺,花开叶上,成花率高,观赏性极强[1]。对于有些品种,秋发特性是基因决定的,并可稳定表现且开花质量较好,可利用其自然秋发的特性进行人工调控栽培研究,以实现牡丹当年露地二次开花特别是恰逢国庆节长假期间开放为目标,这些品种也是培育‘寒牡丹’的优良亲本[32]。

总体来说,湖南地区的引种工作主要还是以推广为目的的生产性引种,但这样的引种工作往往只注重短期的经济效益或观赏效果,并以直接利用的形式为主,这样容易忽略品种多样性带来的价值。因此,除了生产性引种以外,还应积极开展驯化引种的工作——通过人工栽培,自然选择和人工选择,使从外地引入的牡丹品种能适应本地的气候环境和栽种条件,成为生产或观赏需要的本地牡丹。在湖南地区选择引入品种的时候应该注意以下几点:以“气候相似性原理”为原则,尽量选择与湖南气候相似的地区,如江南、西南、鄂西地区和日本,并选择在当地生长良好的品种;而对于与湖南气候差异较大的地区,如中原和欧美地区,则不能只引种在当地表现良好的品种;因为在原产区表现不好的品种也许更适应引种地的气候;例如中原品种‘乌龙捧胜’在北方长势弱开花率较低,‘肉芙蓉’、‘银红巧对’和‘朱砂垒’的花型较单薄(荷花型或菊花型),但引入湖南后,长势良好且成花率明显提高,此外,应该重视长势弱但有特质的品种,如中原品种‘盘中取果’是虽是单瓣花型,但其雌蕊发达似“果”,‘盛丹炉’虽大小年现象显著,但株型大,株型开展,长势快;在选育新品种时,这些品种都是十分优良的母本。

参考文献:

[1]李嘉珏,张西方,赵孝庆,等.中国牡丹[M].北京:中国大百科全书出版社,2011:2-3.

[2]王莲英,袁 涛.中国牡丹与芍药[M].北京:金盾出版社,1999: 1-12.

[3]张晓骁.陕西野生牡丹资源调查[D].杨凌:西北农林科技大学,2014.

[4]郑艳伟.江南牡丹品种资源调查与引种栽培研究[D].临安:浙江林学院,2009.

[5]石颜通,周 波,张秀新,等.牡丹89个不同种源品种遗传多样性和亲缘关系分析[J].园艺学报,2012,(12):2499-2506.

[6]侯小改,尹伟伦,李嘉珏,等.部分牡丹品种遗传多样性的AFLP分析[J].中国农业科学,2006,(8):1709-1715.

[7]张 亮,唐 红,刘文兰,等.西北地区紫斑牡丹传统品种的数量分类研究[J].中南林业科技大学学报,2011,31(6):132-138.

[8]李宗艳,秦艳玲,蒙进芳,等.西南牡丹品种起源的ISSR研究[J].中国农业科学,2015,(5):931-940

[9]张艳丽,刘秀贤,王 雁,等.滇牡丹愈伤组织继代培养中的褐化防治[J].中南林业科技大学学报,2011,31(2):77-81.

[10]何桂梅.牡丹远缘杂交育种及其胚培养与体细胞胚发生的研究[D].北京:北京林业大学,2006.

[11]陆光沛,于晓南.美国芍药牡丹协会金牌奖探析[J].中南林业科技大学学报,2009,29(5):191-194.

[12]Zhang J M, Wang J X, Xia T,et al.DNA barcoding: species delimitation in tree peonies[J].Science in China Series C: Life Sciences, 2009,52(6):568-578

[13]曹 瑜.湖南牡丹栽培历史、品种资源与园林应用研究[D].长沙:中南林业科技大学,2010.

[14]张丽萍,杨春清,刘晓龙,等.安徽药用牡丹规范化种植生产标准操作规程(SOP)[J].现代中药研究与实践,2010,(2):14-17.

[15]李玉环,李爱民,张正海,等.药用牡丹规范化栽培技术[J].特种经济动植物,2012,(6):33-35.

[16]韩继刚,李晓青,刘炤,等.牡丹油用价值及其应用前景[J].粮食与油脂,2014,(5):21-25.

[17]罗 磊,刘云宏,朱文学,等.低糖牡丹花脯加工工艺研究[J].食品工业科技,2014,(5):264-268.

[18]余辉攀,曹丹亮,李广雷,等.凤丹牡丹花精油化学成分分析[J].现代中药研究与实践,2014,(5):17-18.

[19]朱文学,康帅飞,邱园园.牡丹花真空冷冻干燥及护色研究[J].农产品加工(学刊),2013,(15): 10-12.

[20]胡少刚,周奥佳,阎克路.牡丹花天然植物染料对羊毛织物染色性能的研究[J].染料与染色,2009,(1):26-30.

[21]张衷华,唐中华,杨逢建,等.两种主要油用牡丹光合特性及其微环境影响因子分析[J].植物研究,2014,(6):770-775.

[22]陈景震,李培旺,张良波,等.湖南油用牡丹籽油的理化性质及脂肪酸组分分析[J].经济林研究,2015,33(4):119-122.

[23]洪 涛,张家勋,李嘉珏.中国野生牡丹研究(一)芍药属牡丹组新分类群[J].植物研究,1992,12(3):223-234.

[24]曹 瑜.湖南牡丹栽培历史、品种资源与园林应用研究[D].长沙:中南林业科技大学,2010.

[25]侯伯鑫,刘正先,杨曦坤,等.湖南牡丹栽培应用史考[C]//中国园艺学会观赏园艺专业委员会、国家花卉工程技术研究中心,2009.

[26]邓新华,侯伯鑫,刘正先,等.湖南牡丹栽培和利用溯源[J].湖南林业科技,2009,(3):50-53.

[27]刘正先,杨曦坤,侯伯鑫等.湖南牡丹品种资源的初步调查研究[J].农业科技通讯,2009,(12):86-87.

[28]侯伯鑫,刘正先,杨曦坤,等.湖南牡丹栽培历史和本土牡丹园建设[J].中国城市林业,2009,(6):52-55.

[29]张秀新.秋发牡丹露地二次开花调控栽培及其开花生理的研究[D].北京:北京林业大学,2005.

[30]刘玉英.中原牡丹品种生物学及形态特性研究[D].北京:北京林业大学,2010.

[31]莫宁捷,吕长平,成明亮,等.菏泽牡丹引种到长沙地区后的花芽分化[J].湖南农业大学学报:自然科学版,2008,(2):193-195.

[32]Hosoki T, Sakai Y, Hamada M,et al.Breaking bud dormancy in corms and trees with sulfide compounds in garlic and Horseradish[J]. HortScience,1986,21(l):114-116.