近代云南城市空间演化的外生动力分析

管 旸 , 吕 斌

(北京大学 城市与环境学院,北京 100871)

近代云南城市空间演化的外生动力分析

管 旸 , 吕 斌

(北京大学 城市与环境学院,北京 100871)

对19世纪70年代至1949年云南的城镇空间演化进行了纵向梳理和横向比较,研究了交通与政治两种演化影响因素的变迁,结果显示:(1)在1910年滇越铁路通车之前的清末,对外交通线路的兴衰对沿线城市空间演化有明显的影响,交通区位因素是云南城市空间演化的主要外生动力。(2)进入民国之后,地方政府对城市的建设管理和资源投入能力都强于清代,中心城市获得的资源尤其明显,因此政治因素开始成为中心城市空间演化的主要推动因素。(3)在空间分布上,铁路交通对城市演化推动的极化程度明显高于传统交通方式,因此,在交通因素与政治因素的协同作用下,在民国时期昆明城市演化的外生动力明显强于省内其他城市。

城市空间演化;外生动力;政治因素;交通区位因素;近代云南城市

0 引言

至今为止,关于云南城市空间扩展的研究以过程描述、规划实践介绍性质的工作居多。在城市规划领域,理论性相对突出的研究有就重大事件对城市空间扩展的研究[1],也有对外生动力的量化研究[2]。但这些研究的时段集中在20世纪80年代改革开放后,缺乏从较长时段内分析城市演化动力纵向变迁的历史视角;而且研究对象基本上集中在省会昆明,缺乏不同城市之间的横向对比研究。

以19世纪80年代至1949年建国为研究时段,是因为在不到70年的时间里,云南从封闭的边疆省份一变而为与西方文化、全球经济接触的前沿,抗战时期又成为地位重要的大后方。在此期间,很多云南城市骤盛骤衰,空间形态变化之快,与此前数几百年的停滞状态形成鲜明对比。因此,选取这段时期为研究时段,分析云南典型城镇的空间演化进程,对比同一时间段内省内不同城镇的空间演化动力。一般认为,城镇空间演化的影响因素有经济、政治、交通、地理等[3]。其中政治权力[4]、交通区位[5]等影响因素来源于城市系统外,较易发生突变,它们是城市空间演化的外生动力。经济增长、技术进步、消费增长是内在于城市系统的动力来源。由于近代云南政治局势及交通条件变化的速度和强度都很突出,因此,从这2个角度出发研究外生动力对近代云南城市空间演化的影响。

作为一个抽象的概念,城市空间演化动力本身是隐蔽在现象之后的,对于现代城市来说,可通过社会经济、公共服务等方面的统计数据进行定量表达和分析。但对于近代城市来说这是不可能的,因此,只能通过比较不同城市空间演化的相对快慢来描述演化动力的相对强度,以及分析单个城市空间演化的历程来认识演化动力的影响因素。

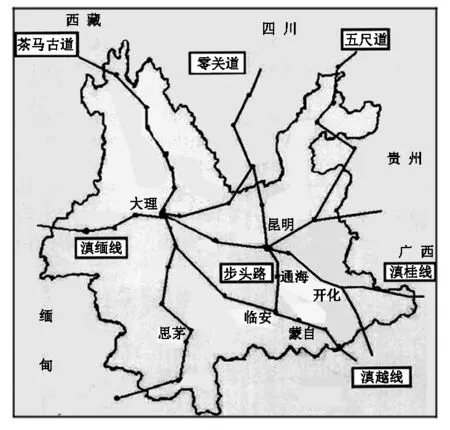

1 清代末期云南城市空间演化状况

清末以前,云南省内的主要城市有昆明、大理、临安(建水)、永昌(保山)、曲靖、楚雄、开化(文山)等府城。其中昆明、大理城市建设历史最久,又位于多条对内、对外交通线的交汇处(图1),在省内的中心地位较明显,这在城市空间规模上得到了较为明显的体现(表1)[6]。

图1 清代末期以前云南主要交通线路及城市

1856—1872年,云南爆发了大规模的回民起义,其间起义军与清军在滇中、滇西等地长期争战,使云南大部分城市遭到严重破坏。战争结束后继发的瘟疫又使城市的人口和繁荣程度大大下降。这次战争把云南各城市拉回到了相近的起跑线上,再开始发展演化。

在这一时期,英法帝国主义开始侵入与云南相邻的中南半岛各国:缅甸成为英国、越南老挝成为法国的殖民地。出于攫取中国资源和商业利益最大化的动机,英法当局在这些殖民地大力开展同中国的贸易,与缅甸、越南处于封建小王国时相比,这阶段它们与中国的进出口贸易额要高得多。在这一背景下,滇缅、滇越商贸线路对云南境内沿线城市演化的推动作用有增无减。

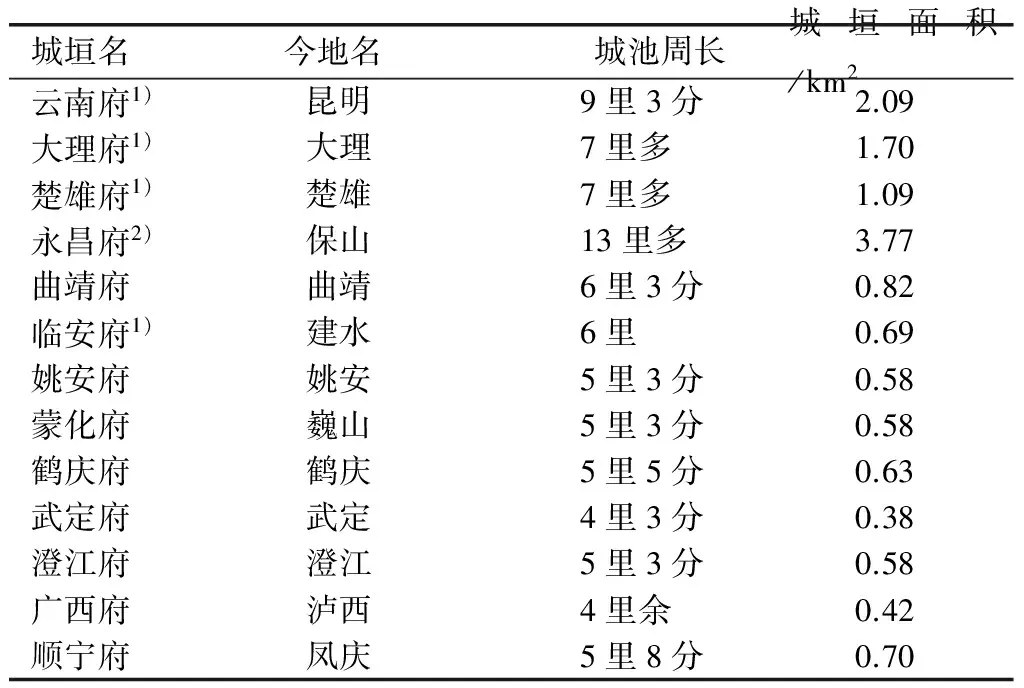

表1 清代中期云南各府城垣规模

说明:1)昆明、大理、楚雄、临安系复原城垣边界后量算确定城垣面积,其他城市形态接近正方形,通过城墙周长计算得到城垣面积。2)永昌府城垣面积远大于云南府、大理府,但与其人口规模很不相符,这是由于建城时出于防御考虑,将整座山体包入城垣之内所致。

进入19世纪80年代后,云南城市逐渐从战争和瘟疫的打击中恢复,被破坏的城市空间有了不同程度的恢复。空间增长较快的城市有下关、腾冲、蒙自、个旧等,其中除个旧是矿业城市、城市增长主要依靠内生动力外,其他城市并没有明显的生产性产业,城市发展的主要动力来自商业贸易,尤其是与缅甸、越南等国的贸易,其中中缅贸易主要推动滇西城市、中越贸易主要推动滇东南城市空间的演化。随着英法帝国主义加大向云南的渗透,19世纪末清政府被迫同意开放蒙自、思茅、腾越(腾冲)三地为通商口岸,设立海关开展对外贸易。

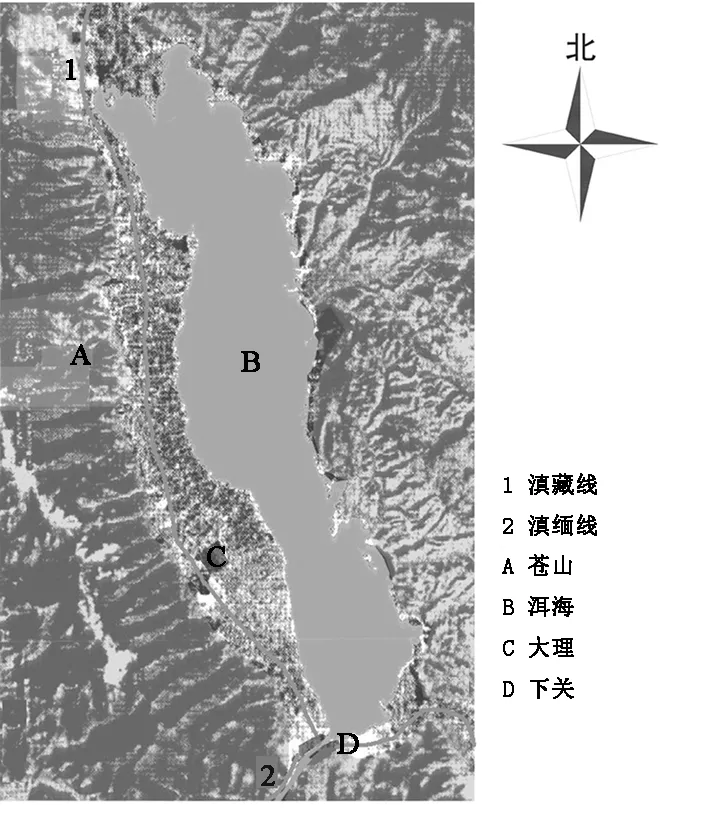

从唐代开始,滇缅、川滇和滇藏商道交汇的洱海盆地一直是滇西地区的中心,而在洱海盆地中,历代地方割据政权南诏、大理的国都,以及明代以来的大理府城都位于洱海西岸、苍山东麓、地势相对最为开阔的地段。但随着中缅商贸日趋繁盛,位于前述3条商道交汇点的下关开始逐渐繁荣起来(图2)。下关起初只是由大理府下辖的太和、凤仪两县分管的一个小镇,但到19—20世纪之交时,下关的城镇规模与大理府城相比已经不遑多让,人口达1.2万左右,“厘金收入已经在云南首位……几乎全市民从事商业”[7],商业经济的繁荣程度不仅超过了大理府城,甚至超过了省城昆明。

靠近中缅边境的腾冲,城市演化更加明显地受到中缅商贸增长的推动:1445年建城以来腾冲一直只是一个县,城市职能以军事守卫为主。进入20世纪之前,城区范围仅在周长7里的城墙以内,面积约0.82 km2。1901年,腾冲正式设关开埠,在城池的东、南、西三面迅速出现了海关署、税务司、教堂以及多家商行,城区面积快速扩大[8]。在辛亥革命前夕,腾冲在滇西的重要性已超过了大理,因此,辛亥革命后实行“废府改道”时,便将治理滇西地区的“迤西道”设在腾冲。

图2 洱海盆地中大理府城、下关的位置关系图

蒙自、蛮耗等滇东南城市受交通因素推动更大:法国在向云南渗透的过程中,发现红河水道具有航运价值,在19世纪70年代便开始利用红河航道从云南外运大锡等矿产,随着运输量日益增大,红河航运的地位变得重要起来。1889年法国殖民者在红河沿岸的蛮耗设立海关分关。蛮耗原只是红河沿岸的一个普通码头,因与锡矿产地个旧和滇越商道节点蒙自距离最近,在1885年中法战争结束至1910年滇越铁路通车的时段里,成为大锡经红河水道转运输出的水陆联运枢纽,盛极一时。在1892—1909年间,平均每年常驻蛮耗的外来人口达1万多人,为当地人口的2.5倍,号称“小香港”。

而作为三关的贸易总量当中,蒙自的地位最为重要,作为通关口岸,蒙自的腹地面积和人口总量都远远大于腾越和思茅[9],成为这一时期云南的经济重心所在。在开埠之后,蒙自城西关外开始成为大锡等货物转运交易的商业中心,东门外则出现不少外国洋行、商号,城市空间迅速向城墙外扩展[10]。

2 民国时期云南城市空间演化状况

2.1 1911—1937年

20世纪初,为便于攫取云南境内资源、进而使云南纳入势力范围,法国开始筹划修筑滇越铁路。滇越铁路在云南境内的线路是:从昆明经宜良、开远、蒙自至河口出境,放弃了传统的滇越通道“步头路”(昆明—通海—临安—蛮耗—河口)。1910年滇越铁路通车后,沿线地区对外贸易的时间和交通成本大大降低,推动了本地的大锡等产品进入世界市场。云南的地理区位也从全国的边疆末梢一变而为面向世界开放的前哨,成为了全球经济体系中的组成部分。作为当时最先进的交通运输方式,铁路极大改善了沿线地区的商贸条件,吸引了很多农村人口离开农村从事贸易,其中相当一部分便进入了铁路沿线的新兴城镇。

滇越铁路通车之后,铁路沿线出现了一批新兴城镇,如位于中越边界的河口,从仅有三五户人家的小村落很快地发展为有4 000余人、20余家商号的小城镇;以前个旧出产的大锡经由蒙自过境外运,由于铁路不从蒙自经过,铁路通车后大锡便运到蒙自附近的碧色寨车站外运出口。碧色寨原本是很小的聚落,因为转运大锡的意义而在通车后成为特等站。1936年个(旧)碧(色寨)石(屏)铁路通车后又成为2条铁路的换运中转枢纽,碧色寨一时间成为贸易非常活跃繁盛的城镇*个碧石铁路是由云南地方民族资本家修建的,为防止法帝国主义进一步染指云南锡矿资源,铁路采用了600 mm规距(寸轨),与滇越铁路1 000 mm的轨距不同。。

与这些因铁路通车平地而起的城镇相反,临安、通海、蛮耗等因传统交通方式兴盛的城镇则受到很大冲击。滇越铁路通车后,大宗进出口货物不再通过马帮和水路运输,蛮耗迅速衰落,至抗战前夕只是普通山间小镇。在传统驿道上,铁路没有经过的临安、通海地位明显下降,行政等级也降为普通城市*民国建立后全国地方行政改制,各省废府设道,云南省于1913年废临安府,改设临安县,隶属蒙自道。。即便是临近滇越铁路的蒙自,因为大量货物报关也不再经停而直接到昆明办理手续,实际上经济地位已开始下降,失去了滇南贸易中心的地位,城市逐渐衰落。对于云南其他地区城市来说,滇越铁路通车之后经济地位下降更加明显,除了腾冲作为开埠口岸尚有一定发展之外,其他城市空间演化均陷入停滞。

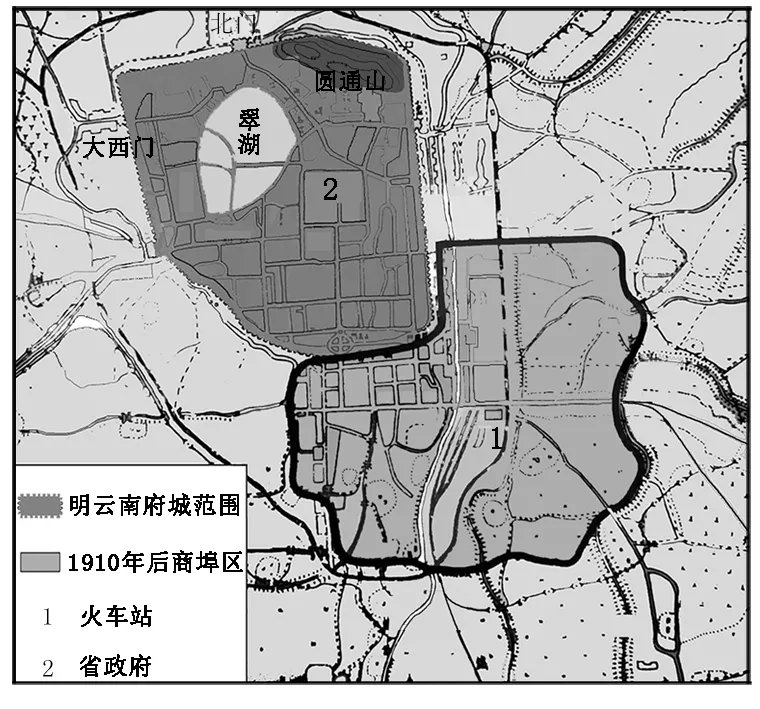

滇越铁路通车之后,昆明城市空间演化明显加速:1905年在城墙东南侧辟出了商埠区,但直到铁路通车后商埠区才开始迅速繁荣,至民国初年时昆明城市空间呈现明代云南府城与商埠区并立的“双核”格局(图3),而且商埠区发展得更快,城市空间形态重心开始向东、南方向偏移。

图3 民国初年昆明城市空间格局

在这一时期昆明城市的发展演化中,更重要的变化是具备了城市行政建制,在此基础上开始出现了较为现代化的城市建设管理。1922年昆明成立市政公所,1928年按照民国政府颁布的《普通市组织法》正式建市,1934年昆明市政府正式设立。在城市建设中,昆明拆除了明代云南府城的部分城墙、城门,拓宽新建了大部分城市主干道,原有的封建城市空间格局和风貌开始被打破。同时,基础设施建设和城市治理水平大大提高,城市中出现了自来水、电力照明灯公共服务,并建设了翠湖、大观等城市公园。

经过这一系列建设活动,至抗战爆发前夕,昆明已初具近代城市的面貌,在内地人士的记述中“昆明市街,整齐壮观……道路宽整,洋楼轩敞,大都市全形相象”[11],“为一十足之现代化之都市。市内人口繁密,商务兴盛”[12]。同时城市工业也初具规模,随着城市吸引力和经济活力的提升,昆明城市的人口和空间规模开始快速增长,1936年昆明人口增至14万,城市建成区面积达7.25 km2,远远超出不到3 km2的明代昆明城垣的范围。而这一时期其他云南城市的空间规模与封建时代的城垣相比仍没有明显差距,蒙自的城区面积仅2.1 km2,腾冲城区面积为3 km2。

1937年抗战爆发前夕,昆明不仅在城市规模而且在城市公共设施建设、城市生活质量、城市空间风貌等方面已明显超过省内其他城市。其他城市仍处于“前现代”发展阶段时,昆明已具备了现代城市的部分特征。

2.2 1937—1949年

1937—1945年的抗战八年中,由于有崇山峻岭作为天然屏障,位置相对安全,加之拥有全国唯一具有实质作用的对外运输通道(滇越铁路、中印公路、滇缅公路),大批援华物资必须由之进口,云南遂成抗战大后方。沦陷区大量人口及内地大批企业、机关、学校等机构内迁至云南,对抗战时期内迁云南人口的数量,有人口地理学家认为可达200万~300万,而保守估计也认为不下百万[13]。大量来自外省的人力物力资源要素集中到云南城市,使云南城市获得了空前的发展契机。

抗战期间也有一部分内迁学校、工厂落脚于昆明以外的其他城镇,如中山大学迁到澄江、华中大学迁至大理喜洲镇[14]、中央杭州飞机制造厂迁至瑞丽[15]。不过绝大部分内迁企业、学校选择落脚于昆明及周围地区。北京大学、清华大学、南开大学内迁至昆明后组成西南联大,以昆明城西北角124亩(8.267 hm2)荒地新建为校址。在此之后,西南联大校址附近便形成昆明的文教区,也使昆明城区向西北方向大大扩展。

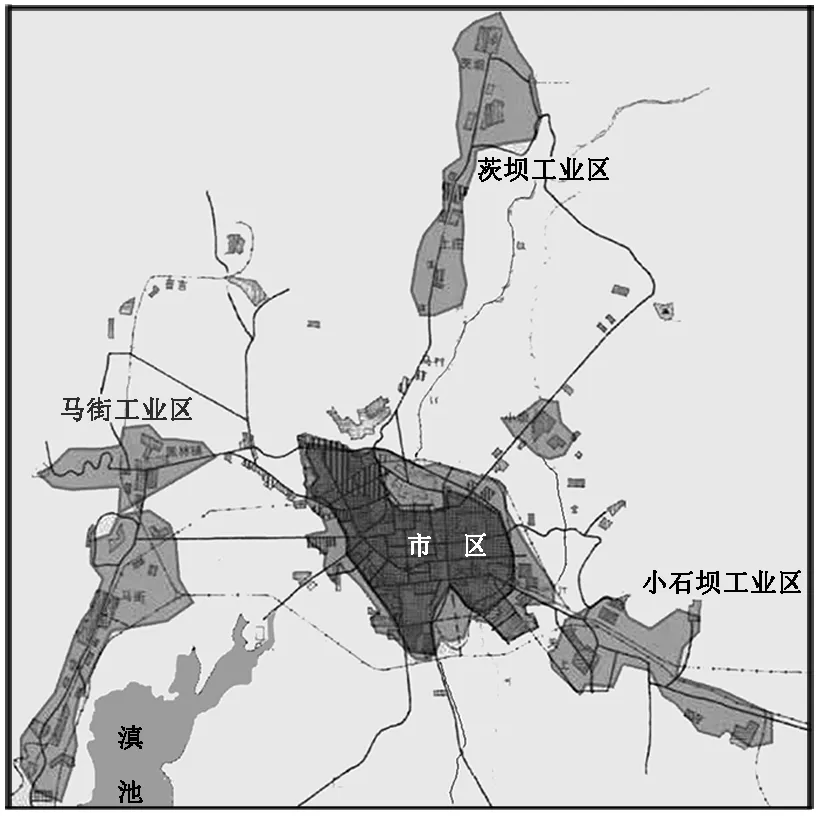

中央机器厂、中央电工器材厂、第二十二、五十一兵工厂等内迁企业在择址时避开昆明市区,按分工协作关系安排在城市郊区或周围城镇,从而形成了北郊的岗头村—茨坝工业区、西郊的马街工业区、小石坝工业区、西南部的安宁工业区和海口工业区等独立的工业组团[16](图4)。抗战胜利后这些企业虽然回迁,但是工业区的厂房及设施成为建国后昆明郊区工业区建设的基础。

图4 抗战时期昆明城郊形成的工业组团

由于此时昆明已成为云南的政治经济中心,城市基础设施远优于省内其他城市,大部分内迁人口落脚在昆明:1937年昆明市区及近郊区人口为14.3万,次年即猛增至19.7万,1945年更增长至25.5万[12]。如此快速的人口迁入明显推动了城市空间演化:一方面内迁人口进入后城市中原有的住宅、公共建筑不敷需要,便刺激了工商、建筑、公用设施、城市住区等的建设;另一方面内迁人口中有大批建筑、城市规划专业人员,他们的到来也提高了城市建设水平[17]。昆明城市空间一方面继续在内部进行填充式增长,另一方面则在明代城垣基础上向四周连片扩张。

在抗战内迁的特殊历史背景下,昆明的政治经济地位大大提高,人口激增,经济高度增长,城市迅速扩张,成为昆明近代发展史上城市发展最快的时期之一[18]。其他城市(如下关因成为物资中转枢纽一度相当繁荣),也在抗战期间获得了一定的发展。

但抗战也并不是对所有云南城市的空间都起到了推动作用,1940年日军进占越南之后,滇越铁路运输中断,大锡因无法出口外运而产量骤降,使得个旧骤然衰落[11]。另外,1942—1944年抗战期间,云南在怒江以西的国土曾沦陷于日寇,在这期间腾冲等城市受到了日寇的严重破坏:1939年时腾冲县城关内外人口达4.3万,面积3 km2,腾冲城绝大部分被夷为平地,至1949年时城区面积仅恢复到1.5 km2,可见受战争破坏之重[8]。

3 外生动力对城市空间的影响机制

3.1 交通因素

云南位于中国边陲,因为山高水险,在封建社会时期与全国经济中心区域的交通联系十分不便,出省及省内长途运输主要依靠骡马驮运。但正因为整体交通条件不便,交通因素对云南城市演化的推动意义就更加重要。在清末时期,这种推动力明显超过了政治因素。洱海盆地中下关的城市繁荣程度和人口规模超过大理府城,以及在整个滇西地区腾冲的地位超过大理,均证明了区位因素对于城市空间演化的推动超过了政治因素。

19世纪末之前,云南的省内和对外交通以驿站、马帮为主;从1890年蒙自开埠至滇越铁路通车前的近20年,在滇东南地区则是红河水运的黄金时代。但马帮、水运交通运力有限,无法运输大宗重货。更重要的是传统交通方式速度缓慢:行人客旅从云南经贵州走驿道至内地,要4个多月才能抵达北京,长途货物运输走滇桂道从广西北海出海,自昆明至北海途中需54日左右[19];红河航道水运速度虽然稍快,但与陆路骡马运输联运,从昆明到最近的出海口越南海防仍需30余天,再转香港或国内沿海商埠,行程大约需2个月[20]。如此慢速和小运量的交通方式下,商贸活动的规模不可能很大,因此,交通线路沿线也不可能支撑起大规模的商贸城市。

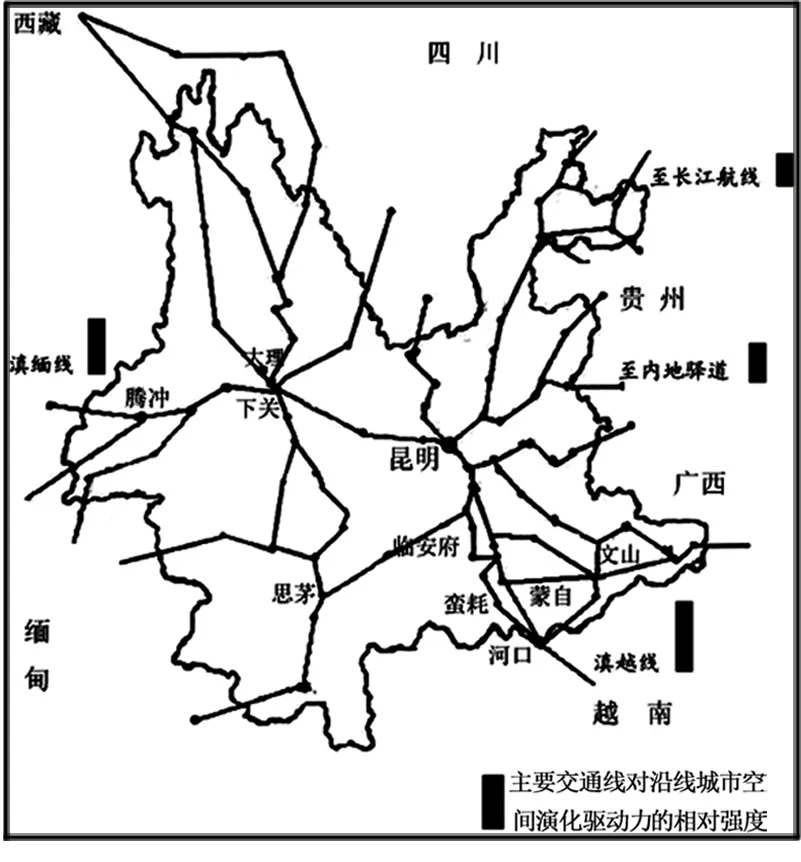

另外,驿传、马帮等传统陆路运输方式速度慢,在云南的地形条件下,通常客旅每日行程60里(30 km)左右[20],交通线沿途大致也因这样的间隔发展出各种聚落,以利行旅休息。以联通滇中滇西的迤西道为例,除起讫点昆明大理外,长359 km的线路沿途还有安宁、禄丰、广通、楚雄、镇南(南华)、云南(祥云)、凤仪、下关8个县级城镇,属于交通线路上的重要节点,节点城镇密度为35.9个/km2。这些城市在相近的自然条件下城市空间规模差距并不明显,证明了在传统交通方式下对交通线路沿途城市的推动力相差不大。云南省内其他交通线的情况也相似,这些交通线交汇在省内各区域内的次中心城市。在全省层面上,虽然滇缅、滇越交通线的贸易意义大于通往内地的交通线,但交通因素对城市演化推动力的分布仍是较为均匀而分散的(图5),所以城市之间的规模差距不大。

图5 19世纪末期云南交通线路及对城市空间演化推动力的相对强度

但铁路运输出现后,其速度和运力都远远超过马帮和水路运输:滇越铁路建成后,从昆明至北京最快捷的方式是先乘火车至越南海防转乘海轮到上海再转火车,虽然绕远,全程用时却减少至11天。并且,由于到出海口的用时大大缩短,实际上从云南各城市乘海轮再前往欧洲、南洋已经比全国大部分内陆地区更为便捷。

铁路运输对城市演化的推动也比传统运输条件下强得多。从空间推动力量的分布来说,铁路站点较少,在465 km长的滇越铁路云南段上,只有昆明、开远、碧色寨、河口4个特等至二等站有交通节点意义,在这些站点与不通铁路的地区之间有马帮、人力等运输方式对接,使这些地方的进出口贸易得以进行,并对周边地区的发展起到明显的推动作用[21]。

滇越铁路沿线交通节点密度为116.3个/km2,较之驿传、马帮等运输线路沿途的节点密度要低得多。相应地,铁路交通对城市空间演化的推力也要集中得多(图6)。铁路通车后,昆明就成为中转枢纽。因此,在铁路交通方式主导之下,城市体系结构极化便十分明显,城市的区位差异开始变得显著。

图6 传统交通方式与铁路对沿途城市空间演化的推力强度对比

在民国以前,云南城市空间演化的主要动力来自交通要素,这在滇南、滇东南地区体现得特别明显:19世纪70年代以前,滇越交通线的运输方式还是马帮,沿途有通海、临安、文山、剥隘等城镇因马帮贸易而兴盛;到1880年代红河水运兴起,蛮耗迅速兴起。1910年滇越铁路通车后,铁路运输又迅速取代了前两者,滇越铁路沿途不仅人口迅速增加[22],而且还快速地兴起了宜良、碧色寨、河口等城镇(图7)。随着主要贸易线路改道之后,在传统交通运输方式下繁荣的文山、蛮耗等城镇失去了发展动力,空间演化陷入停滞。说明伴随交通方式的演进,云南城市空间表现出很强的依附性:当某种交通运输方式占主导地位时,在它线路周围的城市空间就会扩展;反之当某种交通运输方式衰落时,沿线城市基本完全失去了空间扩展的动力,城市陷入停滞。这是由于交通区位对云南城市发展推动主要体现在中转贸易上,城市中产业基础薄弱,缺乏足够的内生动力。

图7 近代滇东南地区主导交通方式的变迁与城市的兴衰

20世纪30年代之后,尤其是抗战时期,云南公路交通得到了很大发展,形成了以昆明为枢纽的全省公路交通体系[23],来自省外及全省各地的物流得以更加便利地向昆明集中,在抗战时期,昆明还成为国外援华物资向内地转运的中心。而下关作为抗战大后方物资转运枢纽,商业、金融业一度相当繁荣,城市空间演化也因此得到了推动。

3.2 政治因素

地方赋税收入大部分须上交中央政府,是中国封建社会晚期的常态[24],而有清一代地方财政亏空又特别严重[25],地方政府去除各种行政机构的维持运行费用后,地方政府没有资金可能投入于城市建设,城市空间向外扩展和向内填充,实际上主要源于市民的自发建设。到清朝末年,在开辟商埠以及近代化改革的共同作用之下,以昆明为代表的云南城市建设才开始逐渐起步。

1917年之后,云南进入滇系军阀割据统治时期,实际上成为半独立的地方政权。地方军阀在税赋征收的能力和额度上明显强于清代中央政府[26]。在利用这些资本创办地方工业的过程中,大部分官办企业自然选址在省会昆明,这些企业开始稳定发展后,昆明城市空间演化中内生动力开始增加。

政治因素对城市空间演化更主要的影响体现在城市建设上,为了稳固统治以及树立更好的形象,滇系军阀投入了大量资源用于城市建设,其中昆明得到投资最多。1931—1937年间,滇系军阀领袖龙云提出“建设新云南”口号,这一时期昆明新建了大量新式居住区、城市干道、公园,城市面貌大大改观。而下关、蒙自、个旧等城市虽然财富聚集、商业繁荣,但因为政治级别低,官方投入城市建设的资源要素就少得多,城市建设既无利可图又需要调动大量人力物力资源,民间商业资本投资没有利益驱动,也没有相应能力,因此,在城市面貌上与昆明有较大差距。

在云南近代城市体系的极化过程以及各个城市的空间演化的进程中,政治因素的作用十分巨大:一方面资金、技术自发向地方统治中心昆明集中,既推动了城市中工业的发展,又为城市建设提供了很大的便利,反之,更多的就业机会、便利的公共设施、良好的城市风貌又进一步增强了城市的吸引力,抗战内迁时大部分迁入云南人口都定居在昆明,便可证明昆明的吸引力已远远优于其他云南城市;另一方面,地方军阀推动的现代公路体系建设以省会昆明为核心,起到了促使物流、人流、资金流加速向昆明集中的效果。这两方面都形成了正反馈循环,结果是昆明的空间演化动力越来越强。

4 结论

在清代,交通因素是云南城市空间演化外生动力中的主要因素,这时期的主导交通方式是慢速的驿路骡马运输,交通线路沿途节点多,交通推力能促使发展出较多的城镇,各城市空间受到的交通推动力相差不大。但由于缺乏稳定的产业支撑,交通因素推动交通线沿途城市繁荣的经济基础是转口贸易和初级产品出口,缺乏内生动力,因而城市空间演化对交通区位因素的变化十分敏感,呈现城市空间追随“热点”交通线路发展的现象。

政治因素在民国以后云南城市的演化中发挥了主要作用,并且造成了昆明城市规模明显大于其他云南城市的格局。原因在于:第一,地方军阀的税赋征收和城市建设能力大大加强,使得昆明有条件进行现代城市建设,并形成了工业基础,由此逐渐形成现代城市格局,吸纳外来人口的能力明显优于其他城市;第二,云南的公路体系是以省会昆明为中心建设的,而公路交通体系形成之后,又更加强化了昆明的资源吸纳能力,强化了其经济中心地位。

由于以上2个方面都是正反馈过程,昆明的城市空间扩展动力不断自我强化,因此,在20世纪30年代之后,昆明城市空间扩展的外生动力已远远超过省内其他所有城市,昆明城市空间规模在全省独大的格局也由此定型。

[1] 陈浩,张京祥,吴启焰,等.大事件影响下的城市空间演化特征研究——以昆明为例[J].人文地理,2010,25(5):41-46.

[2] 吴启焰,陈辉,Belinda Wu,等.城市空间形态的最低成本:周期扩张规律——以昆明为例[J].地理研究,2012,31(3):484-494.

[3] 杨荣南,张雪莲.城市空间扩展的动力机制与模式研究[J].地域研究与开发,1997,16(2):1-5.

[4] 石崧.城市空间结构演变的动力机制分析[J].城市规划汇刊,2004(1):50-52.

[5] 王开泳,肖玲.城市空间结构演变的动力机制分析[J].华南师范大学学报:自然科学版,2005,16(1):116-122.

[6] 云南省地方志编纂委员会.云南省志·卷三十一·城乡建设志[M].昆明:云南人民出版社,1996.

[7] 薄井由.清末民初云南商业地理初探——以东亚同文书院大旅行调查报告为中心的研究[D].上海:复旦大学,2003.

[8] 腾冲县志编委会.腾冲县志[M].北京:中华书局,1995.

[9] 张永帅.近代云南的开埠与口岸贸易研究[D].上海:复旦大学,2011.

[10] 蒙自县志编纂委员会.蒙自县志[M].北京:中华书局,1995.

[11] 谢本书,李江.昆明城市史[M].昆明:云南大学出版社,1997.

[12] 陈人龙.云南财政厅实习日记[M].台北:成文出版社有限公司,1977.

[13] 冯祖贻.抗战期间内迁人口对西南社会经济的影响[C]//中国近代史学会,联合报系文化基金会.庆祝抗战胜利五十周年两岸学术会议论文集.台北:台北联经出版事业公司,1996:125-134.

[14] 政协西南地区文史资料协作会议.抗战时期内迁西南的高等院校[M].贵阳:贵州民族出版社,1988.

[15] 云南军工志办公室.中美合办的中央飞机制造厂及迁滇建立垒允厂始末[C]//政协西南地区文史资料协作会议.抗战时期内迁西南的工商企业.昆明:云南人民出版社,1989:155-166.

[16] 霍建明,袁家福.第二十二兵工厂抗战迁滇记实[C]//政协西南地区文史资料协作会议.抗战时期内迁西南的工商企业.昆明:云南人民出版社,1989:134-147.

[17] 沈长泰.内迁建筑业与昆明城市建设的变化[C]//政协西南地区文史资料协作会议.抗战时期内迁西南的工商业.昆明:云南人民出版社,1989:205-211.

[18] 周昕.昆明城市空间形态演变趋势研究[D].重庆:重庆大学,2008.

[19] 龙云.新纂云南通志·卷56·交通考一[M].昆明:云南人民出版社,2007.

[20] 王文成.清末民初的云南驿路、铁路与马帮[J].云南财经大学学报,2009(5):98-103.

[21] 张林艳,何云玲,刘晓芳.滇越铁路车站等级设置与周边城镇化关系的探讨[J].云南地理环境研究,2010,22(4):40-45.

[22] 何云玲,刘晓芳,张林艳,等.滇越铁路与云南近代主要城镇人口的变化[J].地域研究与开发,2010,29(3):67-72.

[23] 陈征平.云南工业史[M].昆明:云南大学出版社,2007. [24] 申学锋.清代中央与地方财政关系的演变[J].地方财政研究,2005(9):51-54.

[25] 龚浩.清代地方财政亏空原因探析[J].丝绸之路,2015(4):10-12.

[26] 牛宏斌,谢本书.云南通史(第六卷)[M].北京:中国社会科学出版社,2011.

Analysis of External Motivation of Urban Space of Yunnan Province in Modern Times

Guan Yang , Lyu Bin

(CollegeofUrbanandEnvironmentalSciences,PekingUniversity,Beijing100871,China)

To have a profound understanding with the dynamic mechanism of Yunan cities, this paper summarized the evolution of Yunnan cities during 1880s to 1949 from the dimension of time and spatial. Therefore, the author draw the following conclusion about the external factor of urban space in neoteric Yunnan: Firstly, the driving force towards urban space of transportation and location factors had a low and evenly distributed strength by ancient low-speed transportation, while the driving force was high-strengthed and concentrated by railway transportation. It means that the polarization of the transportation in Yunnan leads to the drivging force for the urban space centralize to the central city. Secondly, in the periond of Republic of China, the local government’s ability of imposing taxes and building cities is higher than that in Qing dynasty. Therefore, the political factor became the main reason of evolution of urban space since then. Thirdly, because the resource for urban construction concentrated to the central city and the central of morden transportation system was located at the provincial capital, the driving force of evolution of urban space in kunming became remarkably stronger than other cities in Yunnan since 1930s.

evolution of urban space; external motivation; political factor; transportation and location factors; modern Yunnan cities

2015-01-08;

2016-01-22

管旸(1978-),男,云南昆明市人,博士研究生,主要从事城市空间扩展路径、城市可持续发展机理研究,(E-mail)fioreguan@sina.com。

TU984.2

A

1003-2363(2016)03-0170-06