全球化背景下滇南山地多民族农业文化景观的演变及其民族共生关系响应

——以西双版纳傣族自治州为例

许 斌 , 周智生

(1.云南师范大学 旅游与地理科学学院,昆明 650092; 2.广西大学 艺术学院,南宁 530004)

全球化背景下滇南山地多民族农业文化景观的演变及其民族共生关系响应

——以西双版纳傣族自治州为例

许 斌1,2, 周智生1

(1.云南师范大学 旅游与地理科学学院,昆明 650092; 2.广西大学 艺术学院,南宁 530004)

山地多民族地区农业文化景观的演变与当地地理空间的复杂性和民族文化的多样性特征密切相关。运用遥感、GIS技术,并结合田野调查,点面结合,分析了西双版纳傣族自治州橡胶文化景观的空间格局及其对民族关系的影响。研究表明:受全球化的影响,西双版纳地区传统稻作文化正逐渐式微,因经济利益驱使导致橡胶种植面积急剧扩大,土地利用方式改变,这是橡胶文化景观兴起的主要空间演化机制。橡胶文化在给当地少数民族带来丰厚经济收入和促进现代化发展的同时,也造成了生态多样性的破坏,民族特色经济、文化的损害,民族发展互补性的减少以及民族经济共生关系的打破。民族感情和民族认同让位于经济利益,民族乡土社会结构受到冲击,民族共生关系受到影响,这些都集中体现在橡胶文化景观上。通过研究文化景观演变与民族关系的关联,可以丰富人地关系理论的内涵,引入民族因素和文化因素来思考民族地区人地关系,扩展当今全球化变革影响下民族地理学研究的内容,同时也在实践上为做好民族工作和构建新型和谐民族关系提供新的思路。

民族地区;橡胶文化景观;全球化;民族关系;响应;西双版纳傣族自治州

0 引言

在当今世界经济一体化格局的背景下,全球化已不再是一个单纯的经济、政治问题,它也俨然成为一个重要的文化问题,即经济的全球化正在促生着文化的全球化[1]。“全球化”作为一种改变社会现状的范式,正在成为替代“现代化”的一种新兴的社会、经济及文化现象[2-3]。全球化没有怜惜和照顾落后的责任和义务[3]。全球化几乎发生在任何空间尺度下,地方和少数民族的任何变化似乎都与全球化有关。在民族地区,民族文化与全球化的矛盾也已经日益凸显。在全球化的影响下,国家和民族的边界发生漂移,已经不在局限于物理空间,更多的是模糊化地存在于文化空间[4]。民族地区生产与文化景观的流变正是对全球化的响应。

近30年来,在北美人文主义复兴潮流[4-5]和英国人文社会科学邻域“文化转向”和“空间转向”的影响下,文化景观再次成为英美地理学界关注的焦点[6]。“文化景观”在地理学中广泛地使用跟索尔创立的文化景观学派即伯克利学派是分不开的[7],他把地理景观看作是一种综合景象,主张要掌握当地文化的整个运行过程才能真正了解景观[8]。影响文化景观演变的因素很多,主要有地域、人、文化和历史4种动力[9]。景观研究不仅要关注西方的生活方式,也要考虑边远民族的生活方式,而且把经济与文化割裂开来是不妥的[8]。自然与社会的演变不断导致景观重构,人类活动的永无止境和技术的进步改变着景观的自然和人文属性[10]。所以,景观是带有社会关系和社会身份属性的,新文化地理学作为景观分析的新视角注重分析景观的符号学意义和文化政治倾向,同时强调文化的空间性,认为文化是日常的并决定着生活的空间性实践[11],正接受现代性洗礼的农村和后现代性笼罩的城市里的文化空间不断被重构。

有学者把生产文化大致分为农业文化、工业文化和第三产业文化,其中农业文化可以分为采猎文化、牧养文化和耕作文化[11],这3种生产文化也会形成相对应的景观(农业文化景观、工业文化景观和第三产业文化景观)[12]。已有文献对橡胶文化景观没有清晰的界定,因此对其进行一种引申和借鉴:橡胶作为农业生产的一部分,可以孕育出相应的文化即橡胶文化,如同稻作文化一样,根据对景观理论的分析,橡胶文化也会产生相应的橡胶文化景观。现有农业文化景观的研究又以稻作文化的研究居多,这是由于人类大面积推广橡胶种植的历史远远短于稻作文化。近几十年来工业化的发展刺激了橡胶生产,并且带动了许多原本边远贫困地区的经济发展,甚至引发了产业变革和生态变革[13],所以橡胶和橡胶文化才逐渐引起关注。各国人类学、社会学、民族学等领域的学者深入原本交通闭塞、贫穷落后甚至是少数民族聚居的地区进行调查研究。麻省理工学院的夏季物质科学与文化研究所(SIMSMC)发现古代墨西哥的文献记载了社会力量决定着制作橡胶制品技术的选择,其时间可以追溯到哥伦布发现美洲新大陆以前。为了举行与宇宙有关的仪式活动,古代墨西哥人制作橡胶球并用于比赛,胜利者被认为得到宇宙的保佑[14]。在直接进入工业文明的美国社会,橡胶文化在儿童与成人中起着纽带的作用,从儿童的洗澡用品到玩具很多是橡胶制品,橡胶制作的唐老鸭至今依然是儿童的最爱;成人也通过各种橡胶产品来实现对儿童的抚育也包含着浓浓的亲情[15]。印尼苏门答腊岛近30年来橡胶种植引起的土地覆盖变化非常严重,单一橡胶种植率已经从1973年的3%上升到2005年的40%,直接的影响就是植物中碳含量的减少和生物多样性的破坏。面对急剧的土地用途变化,当地人对于可持续发展的心态是复杂的,难以抗拒橡胶带来的经济诱惑,但又不得不面对已经不再是从前模样的家园[16]。印尼政府为了减少生态危机,正在允许农民进行“有选择的”刀耕火种,因为政府认识到了刀耕火种并不一定破坏热带雨林,而是橡胶的极端发展破坏了生物多样性,这已被多年的事实证明。为此,政府制定的可持续发展目标效果并不明显。橡胶已彻底改变了当地人的文化生活,能够提供给个人、家庭乃至族群经济和社会地位,而所谓的“保护森林运动”则做不到这点[17]。在马来西亚,近100年来橡胶等经济作物用地逐渐取代原始热带雨林的案例表明地方发展政策不仅影响着土地利用方式也影响着土地景观。空间生态信息有助于制定地方发展政策,而且可以诊断当地社会的“健康”和可持续发展[18]。湄公河流域传统的栖息方式,即稻作轮歇地、原始自然物种演替和热带雨林正在被单一的橡胶生产所代替,橡胶引发的文化变化从经济渗透到社会生活,包括族际关系和族内关系[19]。

国内学者把研究橡胶文化的目光聚焦在云南热带边疆地区。在中缅边界的哈尼族村寨,同其他地方的民族一样,种植橡胶是因为难以抵御市场经济的魅力[20]。橡胶是主要的经济来源,也和社会文化生活密不可分:先学习割胶技术,把家庭式生产转向产业化生产,然后扩大经济和交往范围。少数民族在同外界的橡胶交易中意识到知识的重要性,于是积极学习普通话,对后代的教育观念也在改变。缅甸的阿卡人也乐于学习汉语,甚至把后代送到中国的学校接受教育,这些行为的动力都来自橡胶业经济效益的驱使。少数民族的生活和思想都在改变,橡胶林的多寡成为衡量家庭经济实力的标志,男人希望娶到“橡胶公主”,女人希望嫁给“橡胶王子”[21],这些文化的变迁在国境线两边几乎是一样的。

文化是人地关系的中介[22],随着人类的进步,文化在人地关系中的作用还可以不断演化和挖掘,而民族关系则是民族地区人地关系研究中不可或缺的文化因素,民族关系与地理空间结构之间存在着不断演变的整合关系。在民族地区的现代化过程中,人地关系影响民族关系的主要途径是生产工具与技术的传入、资源矿产的开发和交通商贸发展[23]。这3种途径带来的空间重组必然引发景观的演变,民族关系也随之发生响应。

通过研究文化景观演变与民族关系的关联,丰富了人地关系理论内涵,为分析多民族地区人地关系的发展演变提供了研究依据,也扩展了从景观演变来分析人地关系的视角,成为全球化背景下多尺度研究民族地理的重要方面。民族因素与地域文化因素在民族地区人地关系中的作用是不可缺少的,不同民族所对应的人地关系也不尽相同。民族地区文化景观演变的过程与机制既受民族因素的影响,反过来又能影响民族关系,当民族关系发生响应之后又会展现出新的文化景观。在实践意义上,认识到文化景观演变背后的实质是全球化的巨大动力和少数民族对发展的强烈诉求。所以,从政治上考量少数民族的空间权利也为做好地方民族工作和构建新时期稳定和谐的民族关系提供了新思路。

1 研究区概况

1.1 研究区范围

西双版纳傣族自治州从20世纪50年代始就成为中国天然橡胶种植的重要基地,80年代农村实行土地承包责任制后,民营橡胶开始崛起,使得多样化的土地利用格局正被单一橡胶种植所取代,热带生计文化景观空间结构发生极大变化[24]。田野调查选取位于西双版纳境内景洪市东北部的基诺山区和附近联系较紧密的橄榄坝(图1)。该地区多民族散居,基诺族、哈尼族、布朗族等山区民族居住在海拔较高的山区,而傣族则多聚居于坝区。近10多年该区域已经发展成为最适宜橡胶种植的区域之一,也是以橡胶产业兴起导致多民族文化景观发生流变的代表性区域。

图1 研究区域

1.2 研究区域内多民族传统共生农业文化景观

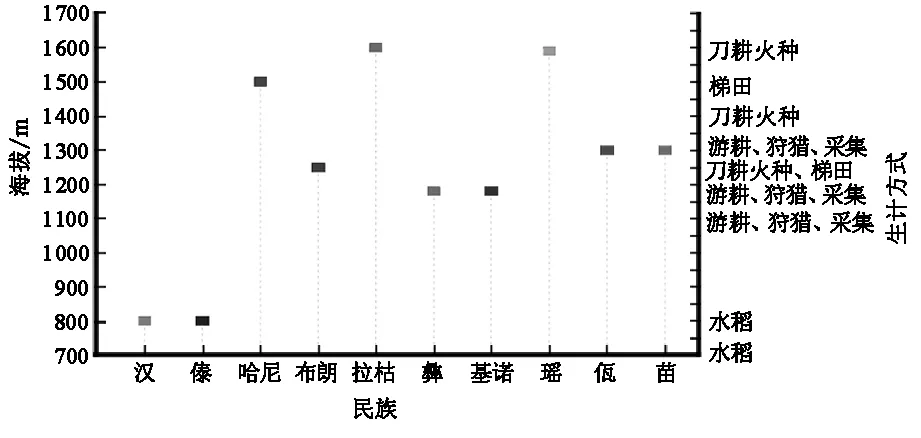

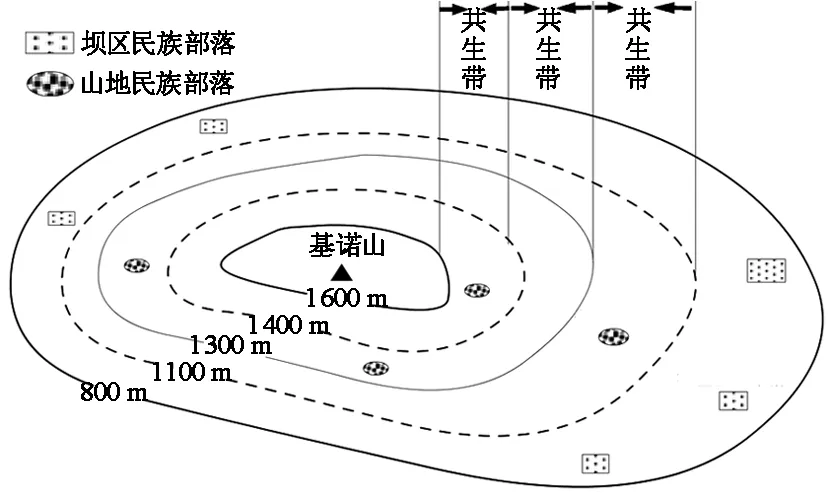

西双版纳地区分布有10多个少数民族,基本上在山区垂直分布,是西南边疆山地民族杂散居最富有代表性的地区。傣、汉、回等民族主要分布在海拔500~800 m的河谷平坝地区;基诺、哈尼、拉祜、布朗、佤、瑶、彝等山地民族则主要分布于海拔900~1 600 m的高海拔丘陵山地,形成了极具特色的山地垂直聚落和生态景观[25](图2)。独特的山坝地域结构[26]使各民族形成了多样化的生计方式和经济发展模式,形成了不同生计文化的格局(图2)。居住在坝区的傣族,由于地理环境优越,土地肥沃,产生了较为发达的稻作文化,历史上的政治地位也处于强势;而山区的基诺等山地民族则以“刀耕火种”的轮垦为主,由于可耕种土地面积很少,水稻产量较低,还以采集山货药材和狩猎为辅,历史上长期处于弱势,地理条件对社会发展水平的制约较大。尽管历史上坝区的傣族与周围山地民族社区存在着经济文化上的差距,但双方民族间因生计方式的差异所产生的互补性,提供了经济共生的客观需求(图3)。坝区的傣族社区稻作农业发达,粮食丰富,且与外界换购食盐比较便利,但是缺乏纺织用的棉花、建房用的山茅草,还有箩筐、篾箩等竹器也不能完全自给;而山区的基诺等民族有棉花、茅草、竹材、山货药材,但最缺的是粮食和食盐,于是生计方式的差异性就产生了互补性,促使不同社区的民族开展经济交换,既有以物易物,也有货币购买,互补性必然带来依赖性,而依赖性则是共生关系建构的核心。这一方面是对其他民族的需求和依赖促使通过上山下山的族际流动来交换物质产品,空间要素得以流动;另一方面不同民族的你来我往使得彼此间也交上了朋友,比如不少基诺族、哈尼族学会了傣族语言,也参加各种信仰节庆活动,经济交流与文化交流相辅相成。共生关系的纽带就是各种物质要素和文化要素的交流。

图2 西双版纳少数民族空间分布和生计方式的分异

1.3 研究区域内多民族共生带

人类发展演进的历史表明不同生计的民族或族群都会形成一定的生计文化圈层,同时在山坝之间,各民族穿梭往来,产品要素流动,生计文化圈层被突破,形成了一条条风格多样的民族共生带,构成流动空间、生产空间、文化空间的综合体(图3)。

2 研究方法、数据来源及处理

2.1 研究思路

以西双版纳全州的橡胶种植区作为大尺度研究区,主要通过遥感和GIS技术来分析;以基诺山区作为小尺度研究点,点与面相结合,传统方法与现代科技方法相结合来进行研究。

图3 传统多民族共生文化圈层

2.2 研究方法

2.2.1 遥感方法。卫星遥感影像识别技术应用在小麦、水稻、甘蔗、玉米等种植信息识别提取与面积估算已较为普遍,利用遥感手段动态监测橡胶林的研究较少,而且很多处于起步和探索阶段[27-30]。

① 数据来源与处理。种植面积通过2000,2010年2期的Landsat TM卫星遥感数据提取。应用软件平台为ArcGIS和ENVI。结合野外实地调查、GPS测量进行精度评价。数据处理包括图像镶嵌和几何校正。

② 时间窗口选择。时间窗口选择1—2月和6月上旬—10月下旬,这期间西双版纳地区的云层较少[26]。

③ 橡胶林提取方法。监督分类可根据已知训练区提供的样本,通过计算出特征参数,然后建立判别函数并对分类影像进行目标提取。最大似然法是遥感数据影像监督分类比较常用的分类方法,基于概率原理的最大似然法的分类规则是先计算某个像元属于一个预先设置好的m类数据集中每一类的概率,然后将该像元划分到概率最大的那一类。与其他方法相比,该方法具有算法简单并且有很好的与先验知识融合的优势,只要实验样本服从近似正态分布,最大似然法就能获得较高的分类精度[27-30]。通过在ENVI上比较橡胶林、天然林和耕地不同波段的统计直方图,均服从近似正态分布,因此将最大似然法作为本研究的分类方法。

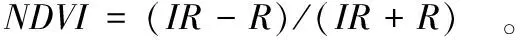

计算归一化植被指数(NDVI),即:

(1)

式中:IR是近红外波段;R是红外波段;NDVI值介于[-1,1]之间,负值表示地面覆盖为云、水、雪等,对可见光高反射;0表示有岩石或裸土等,IR和R近似相等;正值表示有植被覆盖,且随覆盖度增大而增大[27-28](表1)。

表1 主要地物类型NDVI值域范围

④ 精度评价。分类后的精度评价,先通过野外调查进行,用GPS进行定位、拍照,同时记录下每一个采样点的坐标、海拔及周围的土地利用状况,然后用相应的Google Earth高清图、地形图做参考进行检验,并采用离散多元技术Kappa系数法检验样本误差矩阵,对分类精度进行评价。其计算公式为:

(2)

式中:N表示样点总数。总体上Kappa值越高越好。关于具体数值表示的强度,一般认为kappa值在0.4~0.75为中等偏高一致性;≥0.75为比较好的一致性;<0.4为极差;≥0.9则被认为是优质的[28-29]。本研究区域2000年影像分类结果的总体精度达85.14%;2010年的总体精度是77.13%,精度整体满足分析要求。

2.2.2 人文研究方法。采用参与性农村评估PRA(participatory rural appraisal)法,以农村社区为对象,分析农户农业行为,获得单纯数据统计反映不出的社区内各组成部分的能动信息[30]。包括资料收集、参与式观察和访谈。PRA是研究民族关系的常用方法,可以弥补大尺度和遥感GIS研究无法把握微观内容、获得调查对象深层次信息的缺陷。选取10户不同民族的农户为访谈对象(表2),结合村委会提供的资料,形成研究的主要依据。

表2 调查访谈对象基本情况

3 橡胶文化景观的形成

历史上,以稻作、狩猎和刀耕火种为主的多元农业文化是沟通山区民族和坝区民族的纽带,如今橡胶文化正取而代之。20世纪90年代以后在全球化背景影响下,社会的变革给基诺山区民族经济带来了巨变,山区的基诺、布朗等民族和坝区的傣族不仅经济格局发生演变,交往互动格局也发生变化,呈现一定的时空特征。

3.1 橡胶种植的时间演变特征

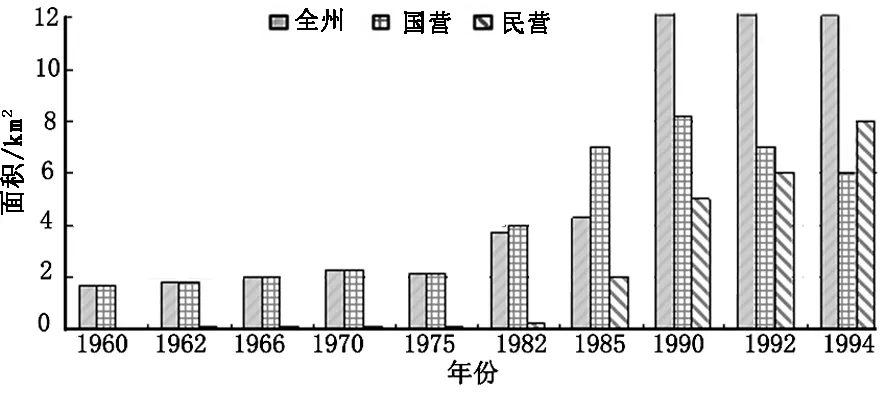

橡胶种植的时间序列变化[31](图4)反映了20世纪60—90年代橡胶种植面积的变化。值得注意的是,相比国营农垦橡胶的稳定增长,民营橡胶则持续大幅度增长。60—70年代,橡胶种植还是以国营农场为主;到了80年代中期至90年代,民营橡胶迅速增长,大有超过国营农垦农场之势。刚刚改革开放和国门打开的80年代也成为了西双版纳全州橡胶种植迅速增长的拐点。

图4 20世纪60—90年代西双版纳橡胶种植时序变化

3.2 橡胶种植的空间演变特征

20世纪80年代以前国营农场是西双版纳橡胶种植的主导力量,进入90年代,随着国际市场上橡胶的价格不断飙升,极大地刺激了当地农民种植橡胶的热情,并随着政策的松动和橡胶种植技术的普及导致民营橡胶种植迅速增长。橡胶已经成为当地经济作物产业中种植规模最大、经济效益最好、吸收劳动力最多的一项支柱产业。2003年西双版纳橡胶面积就占了云南省橡胶种植总面积的63%[28,31],是全省第一大橡胶生产基地。

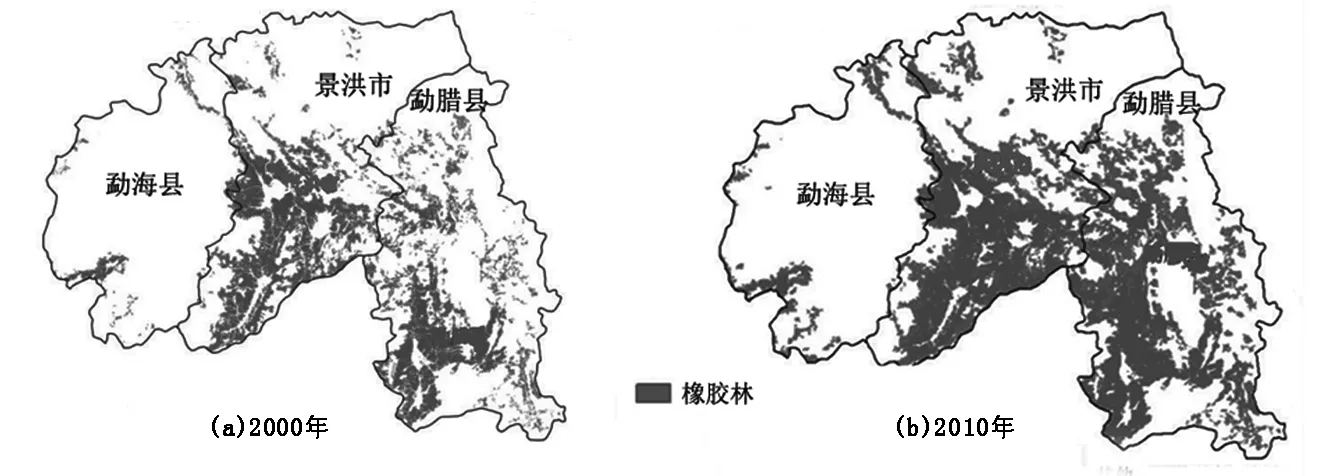

2000,2010年的橡胶林地变化可通过ArcGIS软件平台的叠加分析功能进行对比(图5)。在景洪市和勐腊县等地,橡胶林种植面积已经几乎增长至辖区面积的一半,特别是不断扩大的幼林种植面积使得多样化的土地利用格局向空间同质性格局演变,正被单一橡胶种植所取代。再利用ArcGIS的面积统计功能最终得到西双版纳州区域橡胶种植的面积为4 358 km2。这个结果接近于中科院西双版纳热带植物园推演出2010年末橡胶种植面积为4 960 km2的结论[29]。

图5 2000—2010年西双版纳橡胶林地变化

3.3 橡胶文化景观空间格局的形成

1)从景观分布区域上看,橡胶主要分布在西双版纳的南部地区,景洪市和勐腊县为主要种植区,西部地区仅在勐海县个别地区有零星分布(图5)。空间分析的结果显示,西双版纳地区的橡胶林有近80%分布在坡度0°~15°的区域。在山地垂直空间分异上,海拔在500~900 m的种植区以多年连片、规模较大的国营农垦农场为主;海拔在950~1 200 m的种植区,绝大多是国营农场没有占据的土地,被农民开垦后成为快速发展起来的民营橡胶林。由于农民开垦等空间行为是无序零散的,所以该区域呈现零星分散的种植分布格局[27-29](图6)。

图6 基诺山产业分布格局

2)从景观演变类型上看,旱地、林地、轮歇地向橡胶林变动的比例最大,速度最快,其次为甘蔗、菠萝、茶叶等经济作物。土地利用类型呈多样化向同质化发展的趋势,严重威胁粮食安全。

3)从景观规模的扩展来看,西双版纳橡胶林正向2个极端的格局演变(图5)。一是核心拓展格局。以原有国营农垦橡胶种植基地为核心,向外围扩展并规模成片,橡胶景观斑块蚕食取代了其他土地类型斑块,这体现国营农场规模化集约化经营的特点。二是向上扩展格局。橡胶种植向高海拔地区蔓延,许多海拔在1 200 m左右土地迅速演变为橡胶林,这部分土地是农民过去刀耕火种的轮歇地和荒地,无序零散是该区域橡胶种植格局的特点,原因是不仅是本地基诺等山地民族种植,外来的汉族和低海拔坝区的傣族也来高海拔地区租种橡胶。橡胶产业发展打破了民族地理边界,各民族突破地域局限寻找发展机遇,形成了新的自然和人文景观。

3.4 橡胶文化景观格局形成的机制

3.4.1 土地利用方式的转变。土地利用方式的转变是生产文化景观变迁的重要标志[32]。当地域内许多土地利用方式变成种植橡胶后,相应的橡胶文化景观也就开始形成。改革开放以前,橡胶因其是战略物资一直被限制在橄榄坝等国营农场种植,以致在社会空间布局上“嵌入型”的国营橡胶农场与周围面积空间更大的民族社区形成了明显的二元社会结构[26]。民族社区的生产生活水平比国营农场落后,引发民族与民族之间、中央与地方之间的矛盾,甚至出现贫困少数民族偷渡到境外的现象。改革开放以后,由于市场的开放和强烈需求,通过转变土地利用方式,民营橡胶的种植面积迅速超过国营农场,少数民族的经济状况也发生巨大变化。

在少数民族地区经济发展的同时,生态环境受到严重破坏。一是把社区周围的铁刀木(黑心树)等森林砍伐,外销用于制作木象、木马等民族工艺品,砍伐不完就烧掉,种上橡胶,并且这种行为向高海拔地区蔓延。二是把适宜种粮的良田全部改种橡胶。布朗、基诺等山地民族把传统的适宜“刀耕火种”的轮歇耕地改为橡胶园,稻作农具已很少或不使用了,在农家能看到的工具仅为割胶的胶刀以及装胶的塑料桶,稻作文化景观逐渐被橡胶文化景观取代。三是把橡胶土地使用权流转为外地客商。20世纪80—90年代基诺山区的橡胶产业开发以当地各民族在自己的土地上种植为主;进入21世纪后,国家允许土地使用权自由流转,外来资本涌入山区橡胶产业。由于坝区适宜种植橡胶的土地早已被傣族开发完,于是资本就集中投向山区的基诺族,从而引发山区橡胶地炒作的热潮。在高收益的诱惑下,基诺族把土地流转给外地客商,自己又投向海拔更高、坡度更陡的山地种植橡胶,于是造成了更大的生态破坏。另外,因商业行为中的欺诈现象也给民族关系造成负面影响。

3.4.2 产业结构的转变。不少民族社区的产业结构由水稻种植为中心的“一元中心”结构转变为“种粮与种橡胶”的“二元”结构,并且有向只重视橡胶生产的畸形“一元中心”结构发展的趋势[26]。比如,西双版纳勐罕镇的农户因为种植水稻的收益太低,大多已经把土地租给外地老板种植橡胶等经济作物,收益可观,但也不担心没粮食吃,因为在西双版纳的勐海、勐遮等地因海拔高气候寒冷只能种植水稻,那边的人经常到勐罕镇叫卖粮食,价钱也便宜,从而解决了橡胶种植户的吃粮问题。从农户的空间行为可以看出,橡胶文化已经兴起,稻作文化走向式微,形成了民族关系发生变化的空间基础。

3.5 橡胶文化景观的日常生活空间实践

一旦某种文化形成后,就会衍生出相应的文化景观。文化景观之所以会成为地理学的一个研究主题,部分原因就在于文化景观较形象地反映了人类最基本的需求,即衣、食、住、行和娱乐,也反映了人类改造世界的感知和态度[33-34]。橡胶种植产生了橡胶文化,橡胶文化逐渐形成后,自然也衍生了相应的橡胶文化景观,包括物质的和非物质的。地方和地方性的文化可以通过一种日常生活空间的形式“展演”出来,在复杂的社会互动中不断对文化景观的意义进行重构。

3.5.1 物质文化景观的空间实践。调查研究发现有3种空间实践。① 茂密的橡胶林。过去西双版纳地区很多民族社区周围都种植着一种传统树种叫铁刀木(当地人称为黑心树)。然而现在却很难找到黑心树的踪迹,因为都被砍伐改种橡胶和菠萝等经济作物。许多以往绿荫遍地、天然林环绕的村庄变成了一个个被橡胶林包围的村庄。到了夏天,由于天然林被砍伐殆尽,橡胶林没有遮阴纳凉的功能,也很难再看到村民聚集在树荫下乘凉休憩的人文景象。② 汉式楼房的兴起。通过橡胶富裕起来的村民,无论是基诺族还是傣族,都把房屋改造成汉族地区流行的砖混结构楼房,内部设计风格和装修几乎和城市里中产阶级家庭无异,配备有太阳能、卫生间;家用电器、真皮沙发和高档家具一应俱全,几乎家家的院子里都停有摩托车,不少家庭还拥有小轿车、皮卡和面包车。③ 割胶工具替代稻作工具。由于水稻种植的减少,基诺山区许多农户家已经难觅诸如锹、犁、锄头和镰刀等传统的水稻劳动工具,取而代之的是常见的割胶工具,有胶刀、磨刀石、胶桶、胶刮、胶篓、胶舌等等。

3.5.2 非物质文化景观的空间实践。在非物质文化方面也存在若干种空间实践。① 普通话的盛行。由于西双版纳历史上傣族的强势地位,长期以来傣语是西双版纳地区各民族的通用语,而目前普通话盛行的主要原因在于橡胶产业发展以后,外来从事橡胶贸易的客商越来越多,当地人要与客商打交道就自觉地学习普通话。② 教育观念的淡薄。凭借优越的自然条件,长期以来繁荣的稻作文化给傣族带来了相对富裕的生活,所以对很多傣族青少年来说具有浓郁的乡土情结和强烈的地方吸引力,他们几乎没有外出求学、当兵、务工甚至做官的观念,因为傣族人的人生信条就是“种田收粮食,积蓄盖新房,老有人送终,死后升天堂”(访谈对象A)。而到了橡胶文化兴起的这10多年以来,当地人的教育观念还是没有得到加强,只是观念不再是要种好粮食,而是认为“自己有橡胶地,可以世代继承给子孙后代,守着橡胶地不光饿不死,还可以过上富足的生活,读书没有用”(访谈对象B)。③ 精神生活的贫乏。在脱贫致富的同时,橡胶带来的经济收入也使功利主义、享乐主义影响和冲击当地人的价值观,导致他们精神生活的贫乏。由于经济状态的改善,又缺乏文体活动,不少青年人每晚会开着摩托车到集镇上喝酒、唱KTV、打麻将,挥霍着橡胶给他们带来的财富,甚至赌博、地下“黑彩”在社区悄然盛行并且引发了不少社会问题。过去逢年过节、人生礼仪或婚丧嫁娶时才请客,现在人们经常找各种借口聚会,以此获得“不小气、不吝啬”的赞誉,取得社会认同的就是散财于他人,表现方式是请吃请喝请玩。攀比建房、买高档消费品等,也成为获取声誉和地位的重要方式,普遍的心态就是“别人有的,自己也要有”(访谈对象C)。攀比的基础就是要有经济实力,而实力又是源于橡胶树的种植面积大小,橡胶成为了人们文化认同变化的推手。④ 宗教信仰的庸俗化。为了保佑在橡胶市场经济中能规避风险和躲避自然灾害,许多社区都在修缮佛寺和竜祉,越修越豪华,旁边的功德碑上都会有捐款者的名字和金额,这就是衡量对佛贡献的大小,即所谓的“赕佛”[35],金额少则几千多则几万,人们一是乐于为佛“做贡献”,二是在相互攀比财富(访谈对象E),宗教传统的祈福保佑功能演变成了更世俗化的经济保佑功能。

4 结论与讨论

4.1 结论

橡胶文化景观的兴起引发了民族关系的响应。民族关系发展过程中,特别是民族关系实际上掺杂了较为复杂的人地关系因素,人地关系最终会较深刻地影响到民族关系。在大面积种植橡胶以前,稻作文化是沟通山区和坝区民族关系的纽带,是一种满足人类基本需求的可持续发展的生态文化体系。它以相应的农耕礼俗、传统的资源管理制度和精神信仰给山坝民族互助共生关系提供了优势互补的保障,维系着山坝地区千百年来的生态平衡和互利共生的民族关系。而如今在全球化的推动下,橡胶文化景观兴起引发了民族共生关系的响应,如同世界其他地方一样,全球化带来的影响既有正面的影响也有负面的影响。

正面的影响:1)给山坝地区各民族带来了丰厚的经济收益,物质生活极大改善。基诺族等山区民族已很少再到坝区接受傣族的雇佣来种植粮食,傣族也很少到山区跟基诺族交换交易农产品。2)随着土地和山林经营承包到户制度的推进和完善,过去各民族比较淡薄的土地权属意识如今得到强化,法律意识觉醒。3)民族间的经济差异正在缩小。基诺族等山地民族通过种植橡胶使收入增加,小汽车、砖瓦结构的楼房、各式家具、名牌家电等等在山区里已经不是什么稀罕物,山地民族在族际交往的社会地位也相应提高,傣族等坝区民族的政治、经济和文化优势地位不再明显。

负面的影响:1)民族发展的风险性增大。单一的种植橡胶存在3种发展风险:一是粮食安全风险。可耕种的土地大部分都转变成种橡胶,农民种粮积极性受到冲击,这可能引发国家层面粮食安全的隐患。二是市场风险。由于极端种植橡胶,各民族经济发展就高度依赖于国际国内市场的橡胶价格,容易受市场上价格波动影响,进而引发民族矛盾。三是生态风险。由于橡胶种植区域不断向高海拔地区蚕食,把大量根深蒂固的原始森林砍伐后,雨季容易造成山洪爆发,威胁到山下坝区和河谷地区;而在旱季,水难以储存在橡胶的根系和土壤中,就造成了河谷地区的干旱,严重影响到河谷地区的生产和人畜的饮水问题。从历史上的经验来看,民族地区一旦生产出现了人地关系的矛盾,必将引发民族矛盾。2)族际间互补性减小,民族共生链被打破。过去是因为山区和坝区的自然生态和空间要素不同,所以生产方式和物产的不同带来了互补性和依存性,民族关系保持良好的状态。而如今橡胶的大面积种植,导致山区和坝区各社区之间的生计方式、产业结构逐渐趋同,互补性减少,传统共生关系链被打破。3)民族乡土社会结构受到冲击。费孝通先生在《差序格局》中指出中国的乡土社会结构存在着比较持久和稳定的特征,核心就是以血缘和地缘相融合为特征的乡土社会结构以及以人伦等级为特征的差序格局。以前民族社区内部多以血缘和地缘为纽带形成延续着传统的经济互助共生方式,村民之间及族际社区间的利益纠纷往往被这种共同文化所压抑,所以人际间、宗族间的关系是信任的、团结的和互助的。但在大规模种植橡胶之后,民族社区的乡土社会结构被经济利益关系打破,血缘和地缘关系让位于经济关系,社区里也出现了贫富分层的“二元结构”,契约意识和法制意识开始增强,民族交往淡化疏远,人与人之间原本纯朴互助关系甚至异化为竞争关系、雇佣关系和合同关系,民族感情和民族认同让位于经济利益。

4.2 讨论

现代性和全球化的趋势对于边远民族地区的发展是不可逆转的,即便现代性在西方已经伴随着一种疲惫感达到了巅峰,并在日益强劲的“后现代”语境中逐渐消退,但在东南亚及世界其他不发达地区却没有一点疲像[36]。在当今地理学呈现“关系转向”的语境下,民族关系与全球化、空间和景观的关系值得思考。全球化在对民族文化的发展形成巨大压力的同时,是否也为民族的发展提供了难得的机遇?地方的传统文化与全球化的博弈中人地关系的内涵在边疆多民族地区得到了扩展,其中民族关系是不容被忽视的。在全球化的冲击下,传统文化的历史层累机制,一方面外在层次的因素,如景观的外表被覆盖,动力源来自于空间生产所要的“流”(商品、技术、资本、信息、情感和文化)和相互作用,并产生了新的复杂的地理学[37];另一方面许多内生层次的隐喻,如主体的角色、民族的关系、地方的内涵、景观的意义被重构,动力源来自于不同尺度空间下人类文化认同的流变。在“人”与“地”之间似乎可以细化出更多的中介变量,未来应从更细化的视角和更微观的尺度来研究。全球化过程远非一个去地方化的过程[19],对民族地区的影响并不会简单地导致地方景观和民族文化的消亡,而是在于重构。而民族关系与社会关系也在全球化的背景下随着景观的流变呈现出新的特征[38-39]。既然全球化的势头不可挡,那倒不如将全球化与传统文化对接起来,建构新的文化景观,寻求内涵更丰富的文化认同,民族地理学研究应重点关注这方面的内容。

[1] Bennett J.The Enchantment of Modern Life,Attachments,Crossings,and Ethics[M].Princeton:Princeton University Press,2001:1-20.

[2] Thrift N J.Pandora’s Box? Cultural Geographies of Economies[M]//Clark G L,Feldman M P,Gertler M S.The Oxford Handbook of Economic Geography.Oxford:Oxford University Press,2000:689-704.

[3] 王希恩.全球化与族性认同[J].西北师大学报:社会科学版,2002,39(5):1-7.

[4] Cosgrove D E.Prospect,Perspective and the Evolution Landscape Idea[J].Transactions of the Institute of British Geographers,1985,10(1):45-62.

[5] Claval P,Entrikin J N.Cultural Geography:Place and Landscape between Continuity and Change[M]//Strohmayer U,Benko G.Human Geography:A History for the 21st Century.London:A Hodder Arnold Publication,2004:25-46.

[6] Mitchell D.Cultural Geography:A Critical Introduction[M].Oxford:Blackwell Publishers Ltd,2000.

[7] Sauer C O.The Morphology of Landscape[J].University of California Publications in Geography,1925,2(2):19-53.

[8] 迈克·克朗.文化地理学[M].杨淑华,宋慧敏,译.南京:南京大学出版社,2005.

[9] 汤茂林,汪涛,金其铭.文化景观的研究内容[J].南京师大学报:自然科学版,2000,23(1):111-115.

[10] Smith M R,Marx L.Does Technology Drive History?[M].Massachusetts:MIT Press.1994:107-111.

[11] 周尚意,孔翔,朱弘.文化地理学[M].北京:高等教育出版社,2004.

[12] 顾朝林,张敏,甄峰,等.人文地理学导论[M].北京:科学出版社,2012:260-262.

[13] 赵光贤.橡胶知识读本[M].北京:北京工业出版社,2012.

[14] Massachusetts Institute of Technology.Module.Rubber Processing in Ancient Mesoamerica[EB/OL].(2005-06-16)[2014-09-28].http://web.mit.edu/materialculture/www/rubberprocessing.html.

[15] Lotte L M.Rubber Ducks and Their Significance in Contemporary American Culture[J].The Journal of American Culture,2006,29(1):14-23.

[16] Ekadinata A,Vincent G .Rubber Agroforests in A Changing Landscape:Analysis of Land Use/Cover Trajectories in Bungo District,Indonesia[J].Forests,Trees and Livelihoods,2011,20(1):3-14.

[17] Lawrence D C.Trade-offs between Rubber Production and Maintenance of Diversity:The Structure of Rubber Gardens in West Kalimantan,Indonesia[J].Agroforestry Systems,1996,34(1):83-100.

[18] Abdullah S A,Adnan A.From Forest Landscape to Agricultural Landscape in the Developing Tropical Country of Malaysia:Pattern,Process,and Their Significance on Policy[J].Environmental Management,2008,42(5):907-917.

[19] Meng L Z ,Konrad M,Andreas W,etal.Impact of Rubber Plantation on Carabid Beetle Communities and Species Distribution in A Changing Tropical Landscape (Southern Yunnan,China)[J].Journal of Insect Conservation,2012,16(3):423-432.

[20] 何明.中国少数民族农村的社会文化变迁综论[J].思想战线,2009,35(1):28-31.

[21] 杨筑慧.橡胶种植与西双版纳傣族社会文化的变迁[J].民族研究,2010(5):60-68.

[22] 吕拉昌.人地关系与我国西部民族地区的可持续发展[J].经济地理,1997,17(3):100-104.

[23] 刘祥学.壮族地区人地关系过程中的环境适应研究[D].上海:复旦大学,2008.

[24] 余凌翔,朱勇,鲁韦坤,等.基于HJ-1CCD遥感影像的西双版纳橡胶种植区提取[J].中国农业气象,2013,34(4):493-497.

[25] 刘刚.发展的选择——社会文化变迁过程中的云南民族集团.昆明:云南民族出版社,1996.

[26] 郭家骥.地理环境与民族关系[J].贵州民族研究,2008,28(2):82-83.

[27] 李建军,苏志珠,王言荣.基于GIS的万荣县生态敏感性评价与区划[J].中国农业资源与区划,2014,35(10):48-54.

[28] 张佩芳,许建初,王茂新,等.西双版纳橡胶种植特点及其对热带森林景观影响的遥感研究[J].国土资源遥感,2006,69(3):51-55.

[29] 李亚飞,刘高焕,黄翀.基于HJ-1 CCD数据的西双版纳地区橡胶林分布特征[J].中国科学:信息科学,2011,41(S1):166-176.

[30] 蔡葵,朱彤,戴聪.基于PRA和GIS的农村社区土地利用规划模式探讨[J].云南地理环境研究,2001,13(2):69-77.

[31] 唐承贵.西双版纳傣族自治州林业志[M].昆明:云南民族出版社,1998.

[32] 丰雷,蒋妍,黄晓宇.土地利用结构和社会经济结构——基于中国不同用地类型区域的实证分析[J].地域研究与开发,2011,30(1):110-115.

[33] 汤茂林,金其铭.文化景观研究的历史和发展趋向[J].人文地理,1998,13(2):41-45.

[34] 汤茂林,汪涛,金其铭.文化景观的研究内容[J].南京师大学报:自然科学版,2000,23(1):111-115.

[35] 沈海梅.中间地带—西南中国的社会性别、族性与认同[M].北京:商务印书馆,2012:104.

[36] 金耀基.现代性论辩与中国社会学之定位[J].北京大学学报:哲学社会科学版,1998,35(6):91-99.

[37] 徐海英.当代西方人文地理学全球化概念与研究进展[J].人文地理,2010,25(5):16-21.

[38] Massey D.Power Geometry and A Progressive Sense of Place[M]//Bird J,Curtis B,Putman T,etal.Mapping the Futures: Local Cultures,Global Changing.London:Routledge,1993:60-70. [39] 郭青青,杨红.少数民族农村劳动力转移区位选择动因研究——基于新疆19个村农户调研数据[J].地域研究与开发,2015,34(2):172-176.

Changing of Agricultural Culture Landscapes under the Globalization Background and Its Responsiveness of Ethnic Symbiosis Relations in Mountain Ethnic Regions of Southern Yunnan: A Case Study of Dai Autonomous Prefecture of Xishuangbanna

Xu Bin1,2, Zhou Zhisheng1

(1.CollegeofTourismandGeographyScience,YunnanNormalUniversity,Kunming650092,China; 2.SchoolofArts,GuangxiUniversity,Nanning530004,China)

The changing of agricultural culture landscapes in ethnic regions of southern Yunnan had triggered indeed analysis. This paper researched the spatial pattern and process of rubber culture landscapes and its influences on ethnic groups symbiosis relationship, via selecting Xishuangbana as a big research area and Jinuo Mountain area as a research site for doing fieldwork. The research methods included RS, GIS and field work. The research indicated that rice culture was weakening and rubbers cultural landscapes was rising in Xishuangbana because rubbers planting areas were enlarging sharply and land use patterns were changing, which were the main spatial mechanism of rising of rubber culture landscape.The conclusions are that rubbers culture can increase local farmer’s incomes as well as bring about the negative influence, including destroy for ecological diversity, the rising risk for ethnic development, the reducing complementarity for ethnic development, the break for symbiosis relation of ethnic economy, the shocks for the ethnic rural society structures and ethnic emotions and identity abdicating to economic benefits.The significance of research lies on that this paper can enrich man-nature relationship theory, introduces the factors of ethnic group and culture to analysis man-nature relationship in ethnic regions, enlarges the research contents of ethnic geography under the influences of globalization change in theory, meanwhile creates new ideas for ethnic works and harmonious ethnic relationship in practice via studying the relevance between changing of culture landscapes and ethnic relationship.

ethnic regions; rubbers culture landscapes; globalization; ethnic relationship; responsiveness;Dai Autonomous Prefecture of Xishuangbanna

2014-12-01;

2016-02-24

国家自然科学基金项目(41161027);云南省哲学社会科学项目(QN201119)

许斌(1980-),男,广西南宁市人,博士研究生,主要从事民族地理研究,(E-mail))xubin5896@qq.com。

周智生(1973-),男,纳西族,云南丽江市人,教授,博士,博士生导师,主要从事多民族聚居区发展问题研究,(E-mail)ykxzs@sina.com。

K927

A

1003-2363(2016)03-0144-08