中国省级能源效率及其影响因素分析

曹琦+樊明太

摘要:使用基于不变规模报酬的DEA方法,将传统三要素投入扩充为包括人力资本在内的四要素模型,对2005—2012年30个省、市、自治区的能源效率进行测度;进一步,以省际能源效率为被解释变量,使用固定效应面板数据模型实证分析了经济发展水平、产业结构、对外开放程度、所有制结构、能源消费结构以及技术水平对该时期能源效率的影响效果。

关键词:

能源效率;数据包络分析;固定效应面板数据模型;人力资本

文章编号:2095-5960(2016)03-0085-10;中图分类号:F206;文献标识码:A

中共中央明确指出“十三五”期间应将总体改善生态环境质量作为主要目标。实现这一目标,需要牢固树立绿色发展理念,从根本上改变我国长久以来“高投入、高污染”的粗放型发展方式,而节约与高效利用资源是实现绿色发展的重要环节。通过提高生产过程中的能源使用效率,在保证产出的前提下减少能源消耗以及污染物排放,是贯彻落实绿色发展的有效手段。然而,根据国家能源局公布的数据,2012年,我国单位GDP能耗是世界平均水平的2.5倍,是美国的3.3倍,日本的7倍,也高于巴西等发展中国家。这些数据既说明我国能源利用现状不容乐观,也表明从提高能源效率入手进行节能减排具有巨大潜力。因此,从省级层面研究能源效率对我国在“十三五”期间实现低碳、环保、绿色发展,具有重大意义。

一、文献综述

现阶段,对能源效率的研究主要集中在能源效率的测算与能源效率影响因素的实证分析上。对于能源效率的测算,Farrell(1957)认为能源效率包括综合技术效率与配置效率两个方面,综合技术效率衡量生产过程是否在现有投入下实现了最大产出;配置效率则将各种能源投入的价格因素考虑进来,衡量在给定产出下是否实现了成本的最小化。[1]由于我国市场化程度不高,能源要素价格,尤其是影子价格较难获得,因此研究者一般对能源综合技术效率进行研究,如魏一鸣等(2010)[2]对七类能源效率测度指标进行了深入分析。数据包络分析(Data Envelopment Analysis,DEA)方法是计算能源综合技术效率的有效手段,该法主要通过构建生产前沿面来判断各决策单元的能源效率。该方法在计算过程中需要设定生产所需的投入要素与产出要素,研究者大多以物质资本、劳动力以及能源三种要素作为投入,如魏楚等(2007[3]、2008[4]),吴琦等(2009)[5],杜嘉敏(2015)[6]。在产出方面,多数研究集中于使用地区生产总值作为单一期望产出,如师博等(2008)[7];而部分研究者在此基础上添加了环境污染的指标作为非期望产出,如吴琦等(2009)[5]。

对于能源要素影响因素的实证分析,主要包括因素分解法与计量法。因素分解法一般用于研究单要素能源效率,通过将能源宏观效率(能源强度)的变化分解到不同影响因素上,从而发现影响能源强度变化的原因。使用因素分解法研究我国能源效率的文章较多,比较有代表性的研究包括Chai等(2009)[8]、Cao等(2010)[9]以及Liu等(2010)[10]。计量法则使用能源效率作为被解释变量,其他宏观经济变量作为自变量进行回归分析,所使用的计量模型一般为面板数据模型或者Tobit模型,如魏楚等(2007[3]、2008[4])。

使用基于传统三要素投入的DEA法研究我国省际能源效率时,劳动力是重要的投入要素,尤其是对我国这种劳动力资源相对丰富的国家而言更是如此。然而在计算能源效率时,各省之间的劳动力在质量上具有较大差异,现有文献却并未将这一差异考虑进来,从而使计算结果的可信度与精确度下降。本文在现有文献基础上,扩充三要素投入为四要素投入,以省际人力资本差异作为劳动力差异的度量指标,使用基于不变规模报酬的DEA方法和面板数据模型,对我国省际能源效率进行了研究。文章后续安排如下,第二部分使用基于不变规模报酬的DEA法计算各省能源效率,第三部分使用面板数据模型对我国能源效率的影响因素进行实证研究,最后给出简短结论与建议。

二、省际能源效率的DEA测算

(一)数据来源与处理

本文对我国大陆30个省、市、自治区的能源效率进行研究(由于缺乏相关数据,研究对象并未包含西藏),研究时间段从2005年到2012年。文章使用能源消费、劳动力、物质资本以及人力资本作为各省的投入要素,以年度GDP作为产出。下面将对每种要素的数据收集与处理进行简要概述。

各地区GDP数据来源主要是《中国统计年鉴》,并通过GDP平减指数将各地区GDP折算为以2005年不变价格核算的GDP。各地区年度能源投入数据来源于《中国能源统计年鉴2013》的分地区能源消费总量数据,单位是万吨标准煤。各省劳动力投入数据采用各省统计年鉴公布的从业人员年末人数,单位是万人。对于物质资本存量的估算采用“永续盘存法”。使用该法估计地区资本存量,需要知道每期投资、投资品的价格指数、折旧率以及基期的资本存量。本文选取各省年度固定资产投资,并通过固定资产投资价格指数将各期投资折算为2005年不变价,单位为亿元;两套数据均可以从《新中国六十年统计资料汇编》中取得。由于广东省缺少1993年到2000年的固定资产投资价格指数,文章用该省同期的商品零售价格指数替代。本文选取0.1作为这一时期我国各省固定资产年折旧率,这与龚六堂和谢丹阳(2004)[11],张军等(2004)[12]选取的折旧率一致。最后,本文选取1993年为基期,使用公式K1993=I1993/[(I2003/I1993)1/10-1+δ]来计算初始资本存量。具体估计步骤可以参考张军(2004)的文章,这里不再赘述。

本文在估算各省人力资本时,参考了朱平芳和徐大丰(2007)[13]估算中国城市人力资本的方法。这种方法假设各省具有以物质资本和劳动力作为投入要素的Cobb-Douglas生产函数;并且生产函数为哈罗德中性,即技术进步为劳动增进型。同时,人力资本以相乘的形式附着在劳动力之上。以1代表单位人力资本,表示只具备从事最基本劳动的能力,比如健康的身体,语言技能等等;拥有单位人力资本只能从事最简单的劳动,赚取最低的薪水。省份不同,拥有单位人力资本的工人所赚取的工资也不相同,这是由于工资不仅由劳动力所拥有的人力资本决定,还取决于所处地区的技术水平以及资本存量。然而对于同一省份,工资的差别则主要反映人力资本的差异。在这一假设下,可以通过测量各省具有平均人力资本工人所获得的工资与只具有单位人力资本工人工资之间的差别来估算一个代表性工人所具有的人力资本;各省总体人力资本则为代表性工人的人力资本乘以该省就业人员总数。综上所述,各省人力资本可通过下式进行估算:

(二)各省能源效率的计算与分析

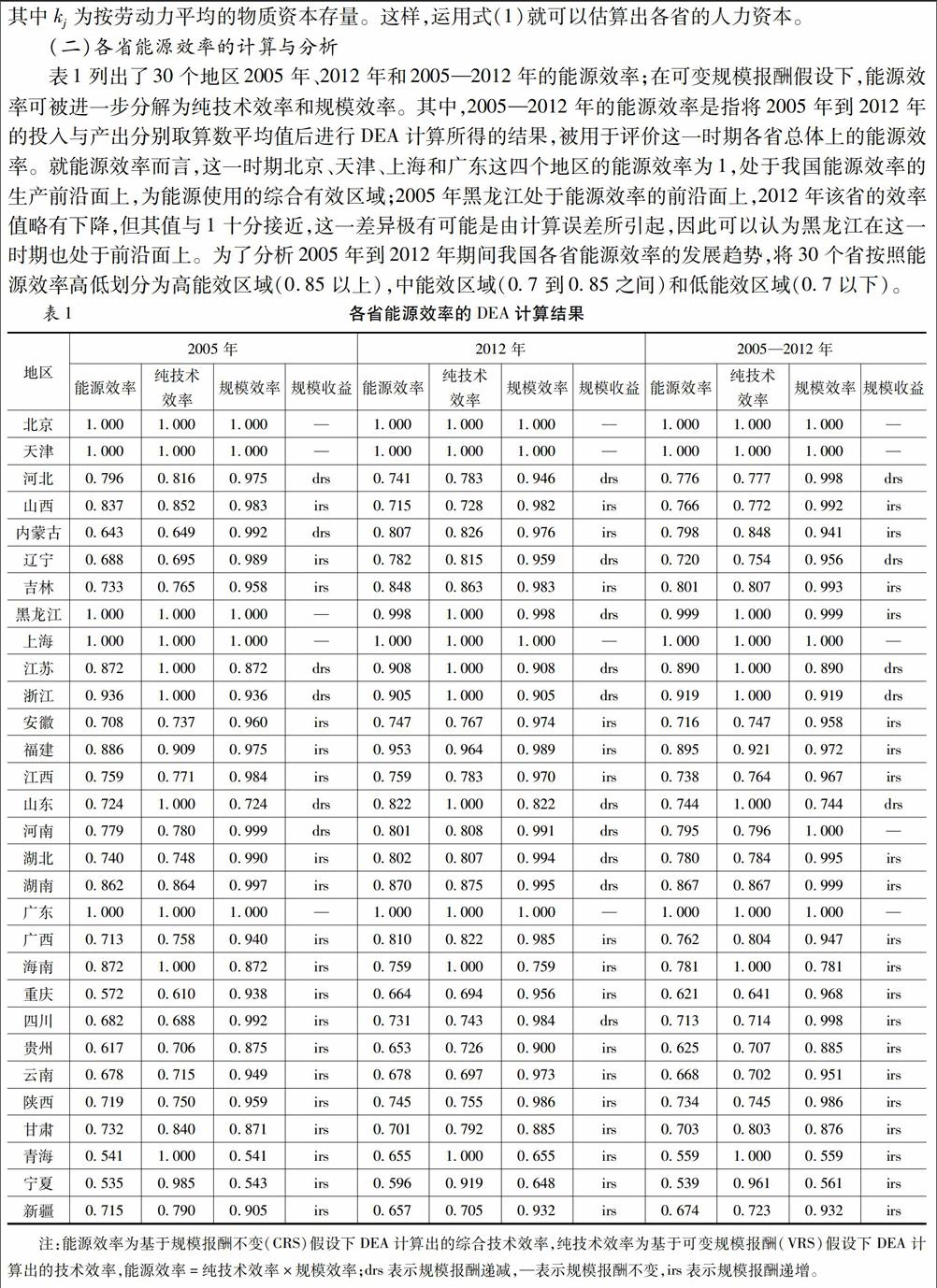

表1列出了30个地区2005年、2012年和2005—2012年的能源效率;在可变规模报酬假设下,能源效率可被进一步分解为纯技术效率和规模效率。其中,2005—2012年的能源效率是指将2005年到2012年的投入与产出分别取算数平均值后进行DEA计算所得的结果,被用于评价这一时期各省总体上的能源效率。就能源效率而言,这一时期北京、天津、上海和广东这四个地区的能源效率为1,处于我国能源效率的生产前沿面上,为能源使用的综合有效区域;2005年黑龙江处于能源效率的前沿面上,2012年该省的效率值略有下降,但其值与1十分接近,这一差异极有可能是由计算误差所引起,因此可以认为黑龙江在这一时期也处于前沿面上。为了分析2005年到2012年期间我国各省能源效率的发展趋势,将30个省按照能源效率高低划分为高能效区域(0.85以上),中能效区域(0.7到0.85之间)和低能效区域(0.7以下)。

2005年,共有10个省份处于高能效区域,效率均值为0.943;12个省份处于中能效区域,均值为0.746;8个省份处于低能效区域,均值为0.620。到2012年,9个省份处于高能效区域,均值为0.959;15个省份处于中能效区域,均值为0.771;6个省份处于低能效区域,均值为0.651。对比各组数据在两个年份中的差异可知,30个省的能源效率总体上呈现出上升趋势,高能效区内部各省之间的差异在时间上呈现减小的趋势,且高能效区域与低能效区的差异也在减小,这说明这一时期我国能源效率既存在组内收敛的趋势,也存在俱乐部收敛的趋势。

在VRS假设下,能源效率可进一步分解为纯技术效率与规模效率。这一时期,能源效率不为1而纯技术效率为1的省份有江苏、浙江、山东、海南和青海,说明这几个省为纯技术有效,却不是规模有效,因此它们的能源效率并没有位于生产前沿面上;同时也说明,对于这类地区,无法通过减少投入要素的数量来提高能源效率,而是需要通过提高或降低其生产规模来提高效率。比如江苏、浙江和山东三省处于规模报酬递减阶段,需要降低其生产规模来提高能源效率;而海南和青海则处于规模报酬递增阶段,提高生产规模可以使能源效率相应提高。另一方面,河北、河南、湖南与四川四省为纯技术无效,却规模有效,说明这3个地区的生产处于合意的规模,但在生产技术上有待提高,并可以在不改变产出的前提下减少投入要素的使用。

三、各地区能源效率的影响因素分析

根据前面一节的结果可以看出,我国各省能源效率差距较大,同时能源效率随着时间的变化趋势也较为明显。那么,影响一个地区能源使用效率的因素是什么?各因素对效率的影响程度又有多大?通过构建固定效应面板数据模型,本节拟对这一问题进行深入分析。

(一)变量说明与数据收集

各省能源效率受以下几方面因素的影响。

一是经济发展水平。一个省的经济发展程度越高,该省的能源效率也可能越高。本文以人均GDP作为衡量地区经济发展水平的指标,因为人均GDP越高表明经济发展程度越高。这一数据从《中国统计年鉴》中收集,并将所有数据折算为2005年的不变价,单位为万元。

二是产业结构。某省的生产重心由能源效率低的部门向能效高的部门转移,那么产业结构调整就对该省能效有正向影响作用;反之亦然。衡量一个地区的产业结构,可以使用该地区第二产业或者第三产业增加值占地区GDP的比重这一指标作为代理变量。需要注意的是,如果在计量模型中同时加入二、三产比重,会产生较为严重的共线性。本文选用第三产业增加值占比来衡量产业结构,数据来源于《中国统计年鉴》。

三是对外开放程度。一个省对外开放程度越高,该省越有可能学习国外先进的技术工艺与管理技巧,从而提高自身能源效率。本文使用地区进出口贸易总额与GDP的比值以及实际使用外商直接投资与固定资本投资的比值这两个指标作为对外开放程度的代理变量。数据来源主要是《中国统计年鉴》和《新中国六十年统计资料汇编》。

四是所有制结构。所有制结构主要衡量一个省的工业经济活动中国有经济所占份额。一般认为国有企业的管理效率低下,其能源效率也较低,因此,某省国有经济所占比重可能会与该省能源效率负向相关。本文使用规模以上工业企业总产值中国有及国有控股企业总产值所占比重来表示所有制结构,数据来源于《中国工业经济年鉴》与《中国统计年鉴》。

五是能源结构。在我国一次能源消费中,煤炭使用最为广泛。因而,本文通过原煤折算标准煤系数0.7143,将各省煤炭消费总量折算为标准单位的煤炭消费量,然后用它除以各省的总能源使用量,便得到各省的能源结构。相关数据来源于《中国能源统计年鉴》。

六是技术水平。技术水平外延较广,广义的技术水平不仅指生产工艺、生产设备以及生产流程的改进,还包括企业在管理方式上的改进,政府政策是否有助于技术创新等等。现阶段,并没有一个很好的技术水平衡量指标。本文使用各省研发(R&D)经费内部支出占地区GDP的比重来衡量技术水平。数据来源于《中国科技统计年鉴》。表2给出了本文进行计量所需各种变量的符号与定义。

(二)面板计量模型

1.混合OLS模型

面板数据模型的估计方法一般包括混合OLS模型(Pooled OLS model)、固定效应模型(Fixed-effects model)和随机效应模型(Random-effects model)。其中,混合OLS模型假设每个省的能源效率回归模型都具有相同的截距项和斜率项,因此可以直接将30个省8年共240个观测数据混合在一起,直接利用OLS进行回归。混合OLS模型可以表示如下:

2.固定效应模型

固定效应模型假设每个省份具有相同的斜率项,但可以有不同的截距项。固定效应模型可表示如下:

上式中D2表示第2个省的虚拟变量,其他省份的虚拟变量以此类推。为避免虚拟变量陷阱,只能引入29个省份虚拟变量。每个虚拟变量前面的系数表示该省的截距与第1个省截距之差。需要注意的是,如果截面个体较多,所需虚拟变量也较多,对自由度占用较大。除省份固定效应外,还可以设定时间固定效应或者双向固定效应。

固定效应模型的另一种估计方法,是对式(3)每个变量在时间上取平均值:

(三)计量结果分析

图1反映了各省能源效率与主要解释变量之间的关系。图1-a给出了2005—2012年能源效率平均值与人均GDP平均值(经济发展水平)的关系。从图中可以看出,各省经济发展水平与能源使用效率具有正向关系:人均GDP越高,其能源使用效率就越高;同时,东部地区的经济发展水平与能源效率普遍高于中、西部地区。图1-b中,一个省实际使用外商直接投资占固定资产投资的比重越高,该省能源使用效率也就越高;同时,发达地区的FDI比重远高于欠发达地区。图1-c表明,用于衡量地区对外开放程度的进出口总额占GDP比重也与能源效率呈现密切的正向相关关系;然而,我国大部分地区的进出口总额占GDP比重较低且很集中,只有少数几个东部省份超过50%。图1-d表明,三产占比与能源效率并没有显著的正向关系。图1-e表明,R&D经费占GDP比重与能源效率存在较为显著的正向关系;除北京外,其余地区的R&D经费占比分布较为集中。图1-f表明,国有及国有控股企业工业总产值的比重与能源效率呈现出负向相关关系,这与国有企业生产效率与能源使用效率较低的一般看法相符。通过观察图1,我们可以得出一些初步的结论与经验,但是要想进一步了解影响地区能源效率的因素以及各种因素的影响程度,还需要借助面板数据的分析结果。

表3总结了本文所用面板数据模型的计算结果。混合OLS模型回归结果显示,首先,各省人均GDP对能源效率具有显著影响,人均GDP提高1%,能源效率将提高6%,这一结果在1%的显著性水平下显著。其次,能源效率与各省进出口比重也有明显的同方向变动关系,进出口比重每提高1%,能源效率上升0.15%,这一效应同样在1%水平下显著。再次,能源效率与R&D经费比重也有密切关系,在5%的显著性下,R&D支出占GDP比重每提高1%,省际能源效率提高约3%。然而,与一开始所想不同,能源效率几乎不受FDI比重、产业结构、所有制结构与能源消费结构的影响。此外,表示东部地区虚拟变量的系数为负也不合理。出现这些问题主要是因为混合OLS模型并不是一个很好的估计模型,各省之间存在着“因地而异”的特征,混合模型并未将这些特征考虑进来。

进一步,我们使用固定效应模型进行估计。模型2中解释变量大致与模型1相同,只是去掉了表示东、西部的地区虚拟变量。然而,模型2的估计效果并不理想,仅有产业结构与所有制结构两个变量能够通过10%的显著性检验,其余变量均不显著,并且系数也非常小。该模型的F值较大,表明所有变量的联合显著性能够通过1%的显著性检验,这说明模型2可能存在比较严重的多重共线性。另外,东、中、西部地区发展水平差距较大,科研投入所带来的回报也可能具有较大差距。因此,模型3去掉了进出口总额比重(与FDI比重具有较强的共线性),并加入了东、西部地区虚拟变量与R&D比重的乘积项。在模型3中,人均GDP、FDI比重与煤炭消费比重的作用较小,t检验值也比较低;所有制结构(国有经济占比)、产业结构(三产占比)与研发投入的估计效果却十分显著,并且研发投入所带来的回报具有明显的地区差异。国有经济占比通过1%的显著性检验,该比重每提高1%,能源效率将下降0.2%。三产比重系数显著,该比重每提高1%,能效降低1.3%。值得一提的是科研投入对能效的回报问题,对中部地区,R&D比重每提高1%,能效降低约9%;相反东部地区的能源效率则大幅提高约5%,而西部地区则提高3.5%。模型4去掉了模型3中不显著的FDI比重与煤炭比重,人均GDP的系数变大,但并未通过显著性检验;其余变量与模型3的情况没有太大区别,这也证明了该模型去掉的两个变量对能源效率并无太大的解释作用。

在固定效应模型的基础上,我们还进行了随机效应模型的分析。随机效应模型5与模型2的解释变量完全一样,除FDI比重、三产比重以及R&D比重的作用比较显著外,其余变量对能源效率几乎没有影响;另外,Hausman检验的P值为0.0053,表明即使在1%的显著性水平下也不能拒绝固定效应的原假设,因此固定效应模型比随机效应模型更合适。模型6、模型7与模型3和模型4的解释变量完全一样,只是由固定效应变为随机效应。从系数的大小与t检验值来看,这两个模型的估计效果远不如模型3、4,并且Hausman检验的P值也都支持选择固定效应模型。

从以上的分析可知,应该选择固定效应模型来分析地区能源效率的影响因素,而且模型3和模型4都是比较理想的分析模型。从这两个模型中可以看出,人均GDP对能源效率的影响并不显著,然而图1-a却明确显示两者呈现正相关关系。从模型1中可以看出,混合模型中人均GDP的系数十分显著,而随机效应模型则不显著。产生这一矛盾的原因可能在于,人均GDP对能源效率的影响主要体现在省份之间(组间估计),而在每个截面单元的时间序列上(组内估计),这一影响并不显著。所以,我们对模型4进行了组间估计,发现此时人均GDP与能源效率具有明显的正向作用,并且能够通过5%的显著性检验。对各省份而言,人均GDP的差异十分巨大,经济最发达省份的人均GDP是最不发达省份的5倍以上,使用这一指标衡量地区间的发展程度也是比较合适的。但是,就某一省而言,仅仅通过加大资源、资本与劳动力投入的外延型发展方式完全有可能在短期内提高人均GDP,但其能源使用效率很可能不会提高,甚至有可能会降低(如果引入的都是高能耗、高污染生产项目)。所以,在截面上,人均GDP对能源效率存在显著的正向影响,而在时间序列上,两者并无明显的关系。由于面板数据模型是截面维度与时间维度的综合,因此人均GDP对能源效率的影响并不显著。

衡量各省对外开放程度的两个变量FDI比重与进出口总额比重在模型中的作用并没有许多研究者所认为的那样显著。一般认为,对外开放程度越高,该省越有可能吸收与学习国外先进的生产技术与管理经验,从而能源效率也越高。然而,对外开放可能会对能源效率产生方向相反的两种作用。一方面,正如前面所说,各省从对外贸易与外商投资中确实学到先进技术与经验,随后这些技术与经验产生了外部溢出效应,提高了整个省份的生产技术,进而提高能源效率。另一方面,正如图1-b所示,对外开放程度高的地区一般集中在东部沿海地区,东部地区从对外贸易与外商投资中获得的收益远大于中部和西部地区,因此对于对外开放所带来的外部溢出效应,东部也要远大于中、西部。在这一背景下,东部地区能源效率的提高远快于中、西地区;而东部地区一般处于能源效率的生产前沿面上,其能效提高会推动前沿面前进。而DEA是通过测度无效率决策单元与前沿面的相对距离来判断各单元的综合技术效率。虽然所有省份的能源效率都会受到对外开放的正向作用,但处于前沿面上的省份从中获得的助力更大,提高也更快,因而带动前沿面快速移动;其余省份虽然也在提高,但其移动速度相比于前沿面较慢,因而这些省份由DEA测度的能源效率就有可能不变甚至降低。所以,对于中、西部地区,对外开放程度会从“溢出效应”与“马太效应”两个方向影响这些地区的能源效率,两者相互抵消,使对外开放对能源效率的影响并不显著。

根据本文的计算,三产比重与能源效率之间没有明显的关系。然而多数研究者认为,第三产业的附加值较高,对能源的消耗又比较少,因此随着第三产业比重的提高,地区能源效率会相应提高。但本文的计算结果并不支持这一结论。观察文中所用数据可以发现,对于大部分地区,2005—2012年期间三产比重并没有太大变化,图1-d也显示多数地区的三产比重都集中在40%左右,该变量的变异系数仅有20%;换言之,三产比重这一解释变量的组内差异较小,组间差异也较小。这种情况下,使用面板数据对其系数进行估计会产生较大的偏误,因此出现了符号不合理的情况。在模型3与模型4中,国有经济比重则与能源效率有显著的负向关系,该比重每提高1%,能源效率降低约0.2%,但这一影响比较弱。从计算结果可以看出,国有企业在生产过程中的能源使用效率确实低一些,但差异并不是很大。事实上,由于市场竞争愈发激烈,国有企业的生产效率也在不断提升,因此其能源使用效率并没有明显低于其他类型的企业。此外,根据我们的研究,能源消费结构对能源效率几乎没有影响。

最后,技术水平是影响能源效率的重要因素。在研究R&D比重对能源效率的影响时,我们假定东、中、西部地区发展程度差异巨大,对研发资金的消化与吸收能力也不同,因此R&D支出所带来的回报也应该不同,结果确实如我们所料。对中部地区,R&D比重每提高1%,能效降低约9%;相反东部地区的能源效率则大幅提高约5%,而西部地区则提高3.5%。东部地区发展程度较高,其R&D经费一般用于研究比较前沿的技术与工艺,这些技术与工艺的回报也较高,因而R&D比重与能效正相关。西部地区科研与技术储备比较少,如果R&D投入也存在所谓“边际收益递减”,那么同样的投入在西部地区带来的收益应该也比较高,这也可以解释为什么西部地区的R&D回报要高于发展程度较高的中部地区。值得注意的是中部地区R&D比重与能源效率呈负相关关系,这主要是因为中部地区具有一定的技术储备,其R&D投入的边际收益不如西部地区,而该地区也不具备与东部地区一样的能力去研究高新技术,所以中部地区的R&D回报较低。而且中部地区用于研发的资金本来可以投放到其他具有更高回报率的领域,因此该地区R&D投入的机会成本较高,最终造成该地区R&D比重与能源效率反向运动的情况。这也说明,盲目将资金投入到科研领域并不一定会产生好的效果,在决定R&D经费的投入时,应针对不同的研究领域进行具体分析,鼓励高新技术研发,淘汰落后技术与工艺。

四、结论与建议

本文首先使用基于不变规模报酬假设的DEA方法对2005—2012年我国30个省的能源效率进行测算,并使用固定效应面板数据模型分析了省际能源效率与经济发展水平、产业结构、对外开放程度、所有制结构、技术水平以及能源消费结构的关系。研究得出如下结论。

我国能源效率最高的是东部地区,中部地区次之,西部最低。三大地区能源效率的差距源于总体发展程度的差距,然而能效差距呈现出不断缩小的趋势。北京、天津、上海、广东和黑龙江一直处于生产前沿面,而贵州、青海和宁夏等西部地区则相对低效。在各省之间,人均GDP与能源效率具有显著的正向关系;但就某省而论,其人均GDP与能源效率在时间上并无明显趋势,这可能是由于不同省份所采取的发展方式不同。粗放型增长省份的能源效率不一定会随着经济发展程度的提高而提高,甚至有可能降低。地区之间对外资的吸收与利用能力有很大差异,对外开放所带来的外部溢出效应也不相同,从而能源效率的提高程度也就不同。所以,对外开放程度与能源效率并没有显著的正向关系。R&D经费支出比重对地区能源效率有较大影响,并且这一影响随东、中、西部而变化。在这三个地区中,R&D回报最高的是以高新技术研发为主的东部地区;而西部地区由于底子较弱,R&D投资边际收益较高,具有“后发优势”。国有经济比重对省际能源效率具有一定的负面影响,说明国有企业的效率相比于其他企业确实较低;然而随着市场化程度不断提高,国企效率也在不断提高,这一差距在不断缩小。

在本文中,产业结构与能源结构对各省能源效率的影响作用与预期不同,这可能也说明了通过调整产业结构与能源结构实现节能减排的作用并不理想。就前者而言,产业结构往往是内生变量,各省三次产业的比重是由该省所处发展阶段决定的,而不是由各省级政府选择的。毕竟我国正处于工业化发展阶段,工业在国民经济中起主要带动作用;除北京、上海等地外,其余大部分省份仍将依靠第二产业带动,并且多数发展程度较低的中、西部省份无法承担科技含量太高的产业,而暂时只能发展传统重化工业、钢铁等能源消耗巨大的产业。同时,我国煤炭资源丰富,相比于其他能源种类具有较大的价格优势,多数省份“以煤为基”的能源消费格局很难发生根本改变,毕竟让工厂放着便宜的能源不用,转而用价格昂贵的其他能源并不容易。所以,通过改变能源消费结构来提高能源效率的方法并没有明显奏效。

参考文献:

[1]Farrel, M.J. The Measurement of Productive Efficiency[J]. Journal of Royal Statistical Society, 1957, 120: 253-281.

[2]魏一鸣,廖华. 能源效率的七类测度指标及其测度方法[J]. 中国软科学,2010(1):128-137.

[3]魏楚,沈满洪. 能源效率及其影响因素分析:基于DEA的实证分析[J]. 管理世界,2007(8):66-76.

[4]魏楚,沈满洪. 结构调整能否改善能源效率:基于中国省级数据的研究[J]. 世界经济,2008(11):77-85.

[5]吴琦,武春友. 基于DEA的能源效率评价模型研究[J]. 管理科学,2009(1):103-112.

[6]杜嘉敏. 基于超效率DEA的中国省际能源效率评价[J]. 生态经济,2015(7):50-55.

[7]师博,沈坤荣. 市场分割下的中国全要素能源效率:基于超效率DEA方法的经验分析[J]. 世界经济,2008(9):49-59.

[8]Chai, J., Guo, J.E., Wang, S.Y. and Lai, K.K. Why Does Energy Intensity Fluctuate in China?[J]. Energy Policy, 2009, 37(12): 5717-5731.

[9]Cao, S., Xie, G. and Zhen, L. Total Embodied Energy Requirements and Its Decomposition in China's Agricultural Sector[J]. Ecological Economics, 2010, 69(7): 1396-1404.

[10]Liu, H., Xi, Y., Guo, J. and Li, X. Energy Embodied in the International Trade of China: An Energy Input-output Analysis[J]. Energy Policy, 2010, 38(8): 3957-3964.

[11]龚六堂,谢丹阳. 我国省份之间的要素流动和边际生产率的差异分析[J]. 经济研究,2004(1):45-53.

[12]张军,吴桂英,张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算:1952-2000[J]. 经济研究,2004(10):36-44.

[13]朱平芳,徐大丰. 中国城市人力资本的估算[J]. 经济研究,2007(9):84-95.

责任编辑:张士斌