加德纳和他的巴赫书

马慧元

加德纳的故事,及一本美妙的巴赫之书

英国指挥加德纳的巨著《巴赫:天堂中的音乐城堡》是一本关于巴赫、巴赫的康塔塔,以及指挥康塔塔的历程之书。世上关于巴赫的书,仅就康塔塔一个门类,就已经数不过来。本书独特之处,不仅是作者亲历亲为,充满有人情味的“偏见”,还在于对资料搜集很细,其中不少是远早于巴赫时代的中世纪历史碎片,虽非作者第一次提出,但这种生动有机的联系,对我颇有启发。作者身为活跃多年的合唱指挥,大学读的却是中世纪历史,追索细节之时有种眉飞色舞的兴奋。我自诩对巴赫的史料还算关注,平常见到眼生的东西会好奇一下,而本书中种种细节的披露,不时让我先怀疑后信服,忍不住把书后的索引捋了一遍,注释和年代表都读得津津有味,就此给自己的书单增添了一些成员。

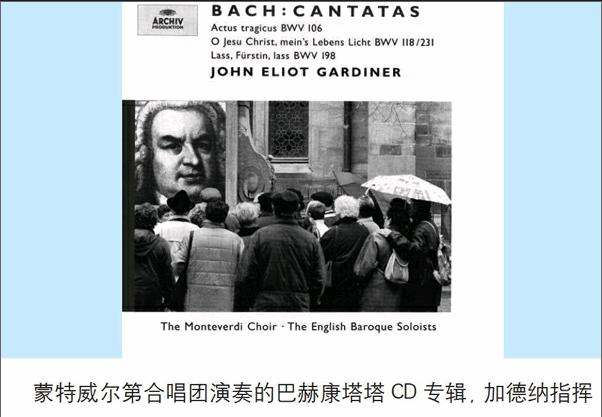

二十世纪六十年代,二十多岁的加德纳还是个热爱音乐的历史系毕业生,受过点音乐教育(他自己说小提琴拉得“惊人地一般”),最喜欢的是唱歌。毕业后,他花了一年半时间考虑未来,最后打算试试在音乐方面有没有潜能,跑到巴黎跟著名音乐教师布朗热(Nadia Boulanger)学了两年。跟别的学生一样,他被严格的老师修理得遍体鳞伤,“她常常让人站在众人面前,受尽羞辱”,“她说我的和声作业是‘没有名字的悲剧”。可是老师教会了他怎么倾听,怎么清晰地思考四声部。“那两年的折磨后来才发现太有帮助了,让我避免了很多职业道路上的尴尬。”靠着热情、拼命补课的精神和小心的摸索,他组建的蒙特威尔第管弦乐团和合唱团坚持了下来,而且十年之后,管弦乐团把乐器换为早期乐器,名字改为英国巴洛克独奏家乐团—用加德纳的话来说,换乐器好比重学一门语言。就这样,一个业余出身的人,竟然挤进充满学术气味的早期音乐界,并且活跃了几十年,真是奇迹。

书中说到制造音乐的过程,器乐演奏者必须熟悉歌词和表演的效果,才能让自己的句子很好地生长。“这是‘化学反应开始之处。好像烘蛋糕,先要称重各种配料,比如面粉、糖、奶油什么的。不过合唱团的成分是活人,难处在于每人都能‘有机地配合全体。” “音乐家要聪明地安排好空间,这样声乐和器乐线条都能有一点斡旋余地,造出自己的‘微结构。比如大段的小提琴和女高音对话的时候,一些细小的装饰极为重要。”可是,你等到音乐的整体开始显现的时候,才能谋划这种安排—这可真是个无奈的循环!不过世上许多事情都如此吧,一边生成一边规划,然后经历无限多的调整周期。加德纳不是演奏家,跟巴赫的键盘作品没有那么亲切入骨的关系,但“乐团”这个乐器让他过足了瘾,那是调配音乐与人格的艺术,尤其是,声音与人性的爱情。

加德纳说自己是个以直觉为主的音乐家,书的格局也非正史,有拼贴的味道。跟音乐学家特罗斯金(Richard Taruskin)一样,加德纳把这几个一六八五年诞生的伟人称为“八五级”—比如巴赫、亨德尔、斯卡拉、蒂拉莫这几位巨头。对比巴赫和亨德尔,用加德纳的话说,亨德尔的主题是爱、愤怒、忠诚和权力,而巴赫是上帝与永恒,两个伟人的道路清晰分开。而八五级的话题延续到最后,对比几位在六十岁后的创造力,巴赫几乎是唯一活跃到底的人。

巴赫的一生,波澜不惊,但世上其实没有过真正的太平,顶多有过一些隔绝。他的童年是在图林根度过的,这里安静而封闭,远离欧洲的启蒙运动,宗教感极强。当地树林成片,跟树相关的传说、迷信很多,“十五岁的巴赫拿到教堂奖学金的时候,他也许就这样跟伙伴唱歌壮胆,穿越密密的丛林,走向百英里以外的桑德豪森的教堂”。加德纳写道。在当时的时代背景下,路德宗往往被视为保守,比如路德本人就极力反对伽利略的地心说。伊拉斯谟不无偏激地说:“路德宗所到之处,科学常常被毁灭。”

至于巴赫本人的人格,不少读者知道他脾气不好,跟雇主矛盾不断,但这在世代为宫廷和教堂服务的巴赫家族中,一直常见。书中有一章“不可救药的合唱指挥”专门讲巴赫与世界的冲突。加德纳挖出来巴赫小时候的学校记录,打架逃学受人欺负都是家常便饭。成年后,生存环境也很严峻,比如在莱比锡,要穿梭于宫廷和教堂,不能怠慢任何雇主。当时有一位小号手,也是同时服务于多位雇主,每次请辞职位都会招来一顿鞭打,最后终于离开了职位,竟然被绞死了—宫廷雇主的意志,就可以这么强大。而这个倒霉小号手的主人,Ernst August公爵,也是巴赫的主人。巴赫身处这样的压力之下,胆子仍然不小,有一次刻薄地讽刺了一个巴松手,之后那个家伙带人在菜市里等巴赫,最后发展成群架。两方告状、吵闹之余,久已“让学生不满”的巴赫还是吃了些亏。平常,那些跟巴赫上课、帮着抄谱的学生,常常抱怨四周混乱肮脏,无法集中精神,而巴赫就在这样的环境里工作多年。

巴赫的康塔塔

康塔塔(又译清唱剧),一直是我最喜欢的巴赫作品门类。过去听得粗糙,但也能感知到好处。因为数量大,我略熟悉的也不到一小半。它们在貌似雷同的结构之下,有着那么丰盛、细致的生命,灵感奔涌不息,无穷无尽,而这都是在工作的高压之下写出的。《马太受难》的背后自然有着复杂的背景、精致的结构,哪怕我用最粗糙的方式去听,大脑自动屏蔽了其中的智性,还是能记住很多东西。合唱的段落中,动辄山花怒放、山泉奔涌,复杂的音乐往往显现一幅幅天真烂漫的快照。我和不少人一样,也会在平板干枯的宣叙调(recitative)中不耐烦,在弦乐缠绕的咏叹调(aria)中迷醉而不能自拔。常见的段落是,有质感的小提琴声盘旋前行,如同细细堆积的蜂蜜,而双簧管、长笛或者短笛风一般的轻啸好比在天穹开启孔洞。

话说在基督教传统中,“循环”概念很重要。而巴赫所属的路德宗,对年中各节日所定义的日期,区分得更细致。一年的时序往往按几个重要的纪念日来分割,比如三一节后第几个周日等等,看似不精确,毕竟每个日子都有自己的坐标和平静归属—时至今日,教会仍如此指称日期。“循环”在巴赫这里也是个根本概念,往往成为一种“变化”与“依托”“回归”的表达。所以他喜欢设计成套康塔塔,而一套之中,有时是两个或者三个成一组,形成一个小单位或者小套曲,用现在的话说是“小宇宙”。试着猜测巴赫当时的想法,可能是表达“哀恸有时,跳舞有时”的信念。这样永久的周而复始,跟今天的教会也是相通的。

巴赫打算写五套按一年时序安排的康塔塔,每套都从三一节开始,并且每一套都包括一个受难乐,不过最后只写成三个完整的周期。第一个周期密度极高(1723-1724年)并且最完整,平均几乎每周一首。跟巴赫长期合作的作词者,包括Christian Henrici(1700-1764,笔名Picander,《马太受难》的词作者)和Salomon Franck(1659-1725),如今知道的人不多。后来,巴赫的一部分康塔塔散失了,是Picander留下的词作供给人一些蛛丝马迹。巴赫的笔下,歌词和音乐有怎样的关系?按加德纳的说法,巴赫对歌词很在意,也善于软化教条的文字。有时,歌词语气强烈而简单,如同棒喝,但接下来总有温柔婉转的音乐来缓冲,让漩涡慢慢扩大而消失。对教堂音乐家来说,选择文字的禁忌很多(今天的教会亦然),巴赫也常常会跟“审查人员”捉迷藏。只是,歌词文字的微妙时代感和巴赫的独特选择,对我们普通读者来说,恐怕是难以体会了。

写作莱比锡的第一套全年康塔塔时,他三十八岁左右,大型作品第一次在莱比锡教堂亮相,自己的理念终于能够完整地呈现,故全力以赴。工作需要加自我要求,这种每日晨跑般的耐性之下,诡异的创造力仍然奔涌不息。每个星期,要写二十五分钟左右的新作,并且组织学徒、家人抄谱。加德纳在纪录片《巴赫:激情的一生》中说,巴赫的居所里常有老鼠在跑,而且住着各色人,里面的气氛像个高压锅。关于抄谱,加德纳说了个轶事:巴赫的哥哥去世后,巴赫为了关照侄子,居然解雇了手下最好的抄谱手—巴赫的教堂前任、大作曲家库劳的侄子约翰·库劳,让自己的侄子接手,结果根本不得力,巴赫只好火速把儿子威廉(后来也成了作曲家)叫来代替。常常,不耐烦的巴赫只好自己动笔。

粗粗看去,这些康塔塔确实很雷同,又因为常常引用古老的赞美诗,如果从中截取某些片断,跟今日教堂中赞美诗集中的音乐也很相似—如今,我随便翻开一本,就能发现一些巴赫音乐中的熟面孔,尤其那些一用再用的、路德所作的诗歌。但假如你肯花时间细看一下,会发现里面各种奇异的音响实验层出不穷。仅仅第一周期的第一首(BWV 75),按加德纳的说法,就是一首集许多新鲜手法的惊人之作,开头充满符点音型的法国风就相当罕见。这个“渺小”的不太为人所知的编号,就容纳了那么多足够让后人著书立说的东西。虽然这三百多首康塔塔,不能说全无平庸之作,但其中杰作的比例、涵盖的音乐内容,举世无双。

书中提到的几首早期康塔塔(BWV 4、BWV 131、BWV 106等等),也是我特别有兴趣的。这几首曲子的总体气质有着惊人的相似。其中BWV 4(《基督被死亡所缚》), 巴赫在十几年后改写并重用到莱比锡第一套全年康塔塔中,可见自己的重视。在本书第五章中,加德纳花了很多篇幅谈BWV 4。这部合唱最初写于一七○七年,为复活节第一天的礼拜所用,这时巴赫二十岁出头。据加德纳说,这是巴赫获得慕尔豪斯大教堂管风琴师职位,刚到任后所写(也有学者认为这是巴赫申请职位时所写)。前面说过,巴赫受路德影响很深,而且两人都不断流露出对死亡的感受。路德曾经说:“有生之年,我们应该不断地熟悉死亡,在死亡尚有距离的时日,让它常常在场。”作为教堂音乐家,巴赫常常要写葬礼音乐,此外,对曾经是孤儿的巴赫,成年后参加好几个孩子的葬礼的巴赫来说,死亡更是从未远离。在康塔塔中,标题跟死亡相关的就有不少,而BWV 4最后的合唱旋律,还出现在好几首管风琴作品中。

BWV 4 的全曲共八段,大致内容是耶稣从死亡的枷锁中复活。除开头的序曲(sinfonia)之外,每段都严格对应路德的诗歌。从第一首合唱开始,各声部轮唱,还有不少齐唱、齐奏,而且每段都是e小调,中间也几乎没有转调。这在巴赫的时代,也算“旧式”风格。而巴赫严格跟随路德原作的康塔塔,大约有五十首(统称圣咏康塔塔)。它们中有些作品跟BWV 4一样,对称而单调,音乐往往不断偏执地重复却极为有力和动人。简单偏执而动人,从功利角度来看,这样的音乐是“险胜”,可是这样的杰作,在历史长河中也积累了不少。巴赫虽以复杂著称,但也有不少单纯透明仅仅旋律本身就可流芳百世的音乐。至于加德纳,他对巴赫所承的传统也相当熟悉,比如录制过舒茨(Heinrich Schutz,1585-1672)的康塔塔,可以轻松地指出舒茨与巴赫的联系,他和特罗斯金都认为巴赫的早期康塔塔深受前辈舒茨的影响。我因此去听了一下舒茨的一部分康塔塔,因为了解尚浅,难免先入为主,不敢妄下结论,不过舒茨的《马太受难》中也体现了静水流深的味道,也因为相对的简单,有一种凝视之意,不知这是时风还是舒茨的个人选择。

BWV 4其实是激烈流动的音乐,悲喜形于颜色,但我常常感到它表达的是对死亡的放大与透视。加德纳于二○○○年带团在艾森巴赫的圣乔治大教堂中录制了这首作品—选择这座教堂,因为它是路德传过道、巴赫出生时受洗的教堂,加德纳希望给自己的团员带来这种现场感、重现感。在加德纳的演绎中,序曲略“拖”而表达得充分,第一段后半部的快板则峻急局促,让歌手喘不上气。加德纳对它显然偏爱,心得谈了不少,比如他说到在音乐开头的凝重之后,突然转向欢快,好比中世纪的死之舞,死亡的形象既可怖又癫狂。加德纳举出个有趣的类比,这就是伯格曼电影《第七封印》中的开头,中世纪武士和死神下棋的情景。它奇异而充满暗示,也像一个容器,让人装进无穷的诠释。而这个小调感极强、旋律美艳的BWV 4, 加德纳说是“魔障”般的音乐,包含着神与撒旦搏斗的日常。它虽以基督为题,但写出了普遍的深陷死亡、末日审判时的无助。第二段的开头,歌声在女高、女中的对话“den Tod…den Tod”(哦,死亡)之后冻结,这个开头成了全段的标志。加德纳还指出,在den Tod的动机再次出现,歌词变为das macht(这是)的时候,巴赫有意让各个声部都停在升号(#)上,而升号在德语中还有“十字”的意思(见上图)。这个“十字架动机”的隐喻,确实是不少当代学者都认同的。

对照加德纳自己的指挥,他对这个乐章倾注了很多表达,把各个不和谐之处都刻画得清晰。别的版本各有千秋,我真心希望别的指挥也能用文字“自辩”一下,因为背后一定是有原因、有选择的。

而在这第一周期的高产与繁忙中,巴赫还“抽空”写了一部奇作,这就是在复活节上演的《约翰受难》。跑题一下—前不久,我有生以来第一次经历了一场小地震,它很快消逝,但四面墙壁轻微而极深的颤栗,让人难忘。《约翰受难》的开头就给我这种感觉,那种残酷和阴郁,让人心悸、心动不已。悲哀犹如从地下涌来,无论多么轻微,它不可抗拒,并且波及一大片土地。

而加德纳说,他所知道的十八世纪歌剧,只有莫扎特的《唐璜》和《伊多美纽斯》近似这种气质。一个多小时长的《约翰受难》,可以谈论的东西太多了,远超本文容量。学者Eric Chafe在《分析巴赫的康塔塔》一书中,在各曲的调性中都找出了象征意义和叙事内容(比如耶稣之死、罗马人的审判),画出钟形图表,令人叹为观止。作为一个《约翰受难》的爱好者和加德纳的读者,我还是要谈一下其中著名的咏叹调第19和20号。两首都用了六根弦的Viola damore(柔音中提琴)。第19号Betrachte中的“痛苦”(Schmerzen)一词,对应不和谐音(C与F#),而第20号Erwage,它的主题被后人称为“彩虹”形状,而且歌词中“基督的身体”也跟彩虹相呼应。低音用拨弦乐器伴奏,暗喻荆棘。这个咏叹调,不少人认为是巴赫所有的咏叹调中最长、最困难也最优美的,巴赫为了它配备了特别的手段。如今,它常被单独演奏,为了那两把中提琴,也为这个不一般的咏叹调本身。歌词中,“被鲜血浸透的耶稣身体”这种过于具象、充满感官刺激的描述之后,是天空中“彩虹”的比喻,同样喻指基督的身体。据说《约翰受难》在教堂里首演的时候,会众都被这样的歌词惊呆了。

那么歌词来自何处?部分来自德语诗人布罗克斯(Barthold Heinrich Brockes,1680-1747)等人的脚本(包括上文中提到的咏叹调),也有部分直接用圣经中的《约翰福音》,还有一些为路德所作。巴赫对歌词的选择很精心,可见这些大胆的写法,都是他认同的。

当时比巴赫更有名的作曲家泰莱曼也写了一部《约翰受难》,也用了布罗克斯的脚本。他的受难乐,跟巴赫的受难乐同在莱比锡演出,只不过受众是更大的教堂里慕名而来的更多的听众。对泰莱曼的受难乐,听众纷纷表示“深受感动”,四个小时内无人离开。与之对比的是,巴赫的观众少得多,除他自己无人肯在教堂指挥上演。硬币的另一面则是,如今巴赫受难乐的录音满坑满谷,连歌词翻译都版本无数,网上资源多如牛毛;而泰莱曼的受难乐资料不易得,它已经缩进了小众中的小众角落。历史为我们作了选择,今人连还原都难。

康塔塔与世界

书中第十二章“冲撞还是预谋”(Collision or Collusion)中,指出巴赫的若干败笔—显然巴赫也会因为赶时间而下笔潦草,比如BWV 180中某咏叹调中有太多的重复,乐思显得贫乏。巴赫在若干年后自己修改了很多。我读到这段略有意外,因为对BWV 180我还相当有兴趣,音乐明快有新意,世俗味十足,仔细一看确实跟一些巴赫改编维瓦尔第的管风琴作品一样,有太多重复。把“败笔”的判定放在一边,我倒是注意到一个事实:巴赫生前好像没获得什么有价值的批评,人们抱怨他的话无非是“太复杂”“追求技术,少音乐”。也就是说,巴赫以及当时许多音乐家,都没有那种在反馈之下迅速求变的状态,他们跟同行、跟世界的关系都很松散。那个时代还没有形成不断重演历史音乐的传统,教会和各种音乐场合大多现写现演,“传世音乐”还未成为文化主流,音乐家人死灯灭。巴赫跟世界的主要联系是,要履行许多职责,但这些职责对音乐的期待往往是形式上的(教会要求按期写出来,不违和),那些全年康塔塔、微型成套康塔塔,都是他自己的设计。这种少交流、无反馈而不断出产的状况,对比现代社会里劈天盖地的反馈,实在是天壤之别。

巴赫的康塔塔中的象征符号很多,这当然让后人争论不休。难解、难懂,这并不全是巴赫的功劳,而是历史积累所致。加德纳说过,巴赫时代的人不理解他的音乐,而现代人不理解他的文化。哪怕今日的路德宗教徒,对巴赫时代的教会礼仪背景也早已疏离;可是,巴赫的音乐远超他的时代的容量,需要后人用更开放的音乐经验去慢慢消化。这个时间差令人苦恼,然而我们的文化和历史一再上演它。当然,这个话题反过来说一样正确,加德纳引用音乐学家Jack Westrup的话:“巴赫履行着繁冗的工作职责的同时,不仅满足了那个时代的需求,也丰富了我们的时代。”

幸运的是,我手里有本“工具书”,这就是可以在管风琴上演奏的巴赫的三百七十一首合唱旋律的和声。它们可以视为和声范本,同时也像康塔塔的“写作日记”。不过,这并不一定能为康塔塔提供注解。他的管风琴作品中有不少合唱改编(比如莱比锡众赞歌、四十五首小曲等等),可以视为键盘作品与康塔塔之间的联系。它们有时是康塔塔的“压缩版”,有时与康塔塔分道扬镳,遁入另一维度。

加德纳的书中常常引用的学者Eric Chafe,写了几本以巴赫康塔塔为主题的书,其中一本《酒中泪》长达六百页,围绕的是BWV 21以及其他几首作于一七一四年的早期康塔塔。之后意犹未尽,在《分析巴赫康塔塔》中又写了一章来谈BWV21—这种深陷几首康塔塔无法自拔的状况,我实在太理解了。在《分析巴赫康塔塔》的序言中,Chafe希望自己的研究能够引起专家和爱好者对巴赫康塔塔的更多兴趣,尤其是那些演出较少的编号—它们和那些更出名的巴赫编号一样,属于西方艺术的最高成就。

加德纳此书的第一章“在指挥(指巴赫)的凝视下”中,说自己小时候家里挂着一幅巴赫的画像,“每天去睡觉的时候,我都躲避他的目光”。这个无处不在的偶像和符号,从童年就这么深深地刻在他心中。如今他谈巴赫,总是希望现代人把巴赫当作一个真实的人,而不是一个平面化的符号。为此他挖掘出很多背景史料,表明巴赫一样有愤怒、有狭隘、有创伤。加德纳之外,不止一位学者认为,现代人对巴赫的兴趣和解释,也是时代产物。巴赫的音乐并不“属于全世界”,世上没什么东西能说服全世界。这些康塔塔中有太多的历史、德意志、神学的印迹,它属于一类有着特定兴趣和背景的人;它虽然不局限于教派、国籍和身份,但它不能抽离文化背景,成为“纯音乐”。此外人们说巴赫的音乐是大海,可是我越来越觉得,其中一个小小的作品号,往往就是“大海”了。任何在历史中慢慢演化、吸纳了世界流变也不断影响世界的经典,都是如此。加德纳还是乐观的,他谈论《约翰受难》的时候,相信这样复杂的结构可以被人感知,就像哥特教堂中的飞檐,静静融入人的潜意识中,无需分析。他一方面赞同巴赫的文本和音乐不能分离,另一方面也相信即使无信仰,巴赫还是可以被接近的。怎么自圆其说呢?加德纳最后说,巴赫的音乐令神获得人性,令人获得神性。

参考文献:

1. Bach: Music in the Castle of Heaven, by John Eliot Gardiner, 2014, Penguin UK

2. Analyzing Bach Cantatas, by Eric Chafe, 2003, Oxford University

3. Tears into Wine: J. S. Bach's Cantata 21 in its Musical and Theological Contexts, by Eric Chafe, 2015, Oxford University

4. The Cantatas of J. S. Bach, 2006,Oxford University

5. Lutheranism, Anti-Judaism, and Bach's St. John Passion: With an Annotated Literal Translation of the Libretto, 1998, by Michael Marissen

6. Music in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Oxford University, 2009, by Richard Taruskin