沿海发达地区人口流动特征与发展趋势研究

——基于全国第五次和第六次人口普查数据的分析

王 琳,周世锋

(浙江省发展规划研究院 区域(社会)发展处,杭州 310012)

沿海发达地区人口流动特征与发展趋势研究

——基于全国第五次和第六次人口普查数据的分析

王琳,周世锋

(浙江省发展规划研究院 区域(社会)发展处,杭州 310012)

摘要:人口流向和集聚区域与经济发达程度有较大联系。伴随快速城市化,进入21世纪以来,中国大部分流动人口流向并集聚在沿海发达地区。通过全国第五次和第六次人口普查数据调查资料,对沿海发达地区流动人口的总量、结构和流向进行实证分析,得出流动人口的主要特征、空间分布和影响因素,提出了有序推动人口合理流动及切实推进人口城市化进程的建议。

关键词:人口流动;人口规模;人口结构;空间分布;趋势

20世纪90年代,中国城市人口增长幅度是史无前例的。在这10年中,城市人口净增加1.75亿人,几乎等于之前40年城市人口数量增加的总和。大量农村人口涌入城市是城市化的最主要动力[1-2],占90年代城市人口增长的60%[3]。

进入21世纪以来,中国城市化和工业化快速发展,区域间的人口流动进入最为活跃的时期。流动人口规模显著膨胀,据第六次全国人口普查(以下简称六普)数据公报显示,从1982年的657万人增加到2010年的2.61亿人,约占总人口的17%。从人口的流向上看,流动人口的流入地呈显著的集聚趋势,大部分流向沿海发达地区等少数省市区域(沿海发达地区主要是指广东、上海、江苏、山东、浙江、河北、辽宁、北京、天津和福建10省(市)地区)[4-6]。

庞大的流动人口有力地推动了沿海发达地区的经济高速发展,沿海发达地区的经济发展反过来对流动人口产生更大的吸引力,两者的互动带来了区域结构的深刻变化。区域经济状况对迁出人口有推排作用,对迁入人口具有吸纳作用[7-8]。迁徙者对该区域的收入期望越高,距离越近、工业和服务业越发达的区域对流动人口的吸引力越强[9]。同时,固定资产投资额度越大,人口密度越高,经济开放程度越高的区域也体现出强大的流动人口“磁力”[10-11]。

当前,中国城镇化作为区域经济发展的重要驱动力,流动人口的研究领域也不断扩展,但仍缺乏长时间序列的宏观格局变化研究。如王国霞等[12]仅用第五次全国人口普查(以下简称五普)数据分析地级及以上城市的流动人口分布格局,雷光和等[13]、乔晓春等[14]、刘晏伶等[15]基于六普数据对跨省(市)人口迁移流动分布特点进行剖析,都缺乏时间维度上的分析。此外,未来人口结构和空间格局的演化将给区域经济发展带来新的挑战和机遇,对于人口流动趋势的判断,是中国新型城镇化背景下,制定人口和经济政策的重要依据[16]。

因此,笔者对人口流动的总量变动、结构变动和空间格局分别进行了分析,并基于演化特征和规律的总结,对未来人口的流动趋势作出判断,旨在为区域经济发展和人口管理相关领域的政策制定提供参考。

1流动人口总量的变动分析

在中国特有的城乡二元户籍制度及城市化发展背景下,人口流动的现实意义是指人们为了某种特定目的,如居住、工作、学习、旅行、投亲访友或其他特定目的,而从原居住地流向目的地的行为,一般是指离开户籍地但没有改变户籍的人口。考虑到数据的可得性和权威性,本研究中的流动人口数据采用全国五普和六普调查数据,主要指人户分离人口减去市内人户分离人口。

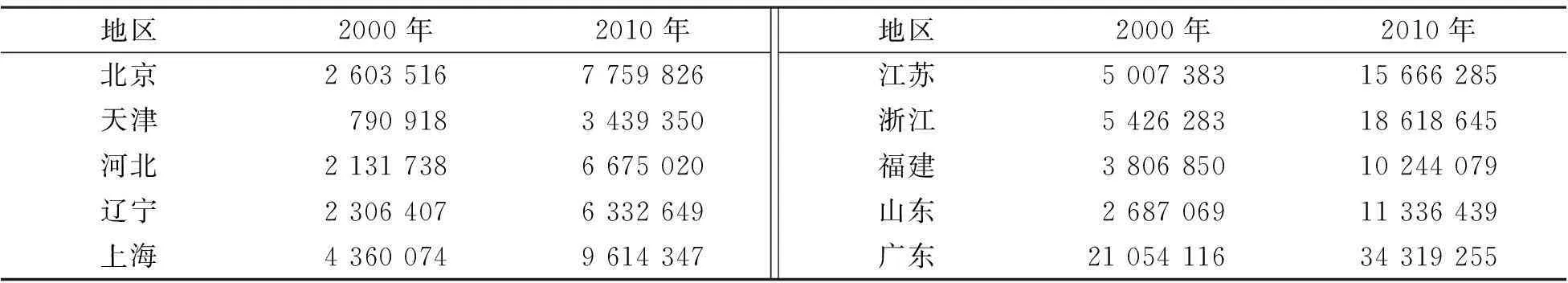

1.1总量规模持续扩大

根据全国五普和六普调查数据显示,2010年中国沿海发达地区流动人口总量达1.24亿人,占全国流动人口总量的56.1%,比2000年五普调查数据增加了0.74亿人,增长了1.47倍,流动人口向东部沿海地区集聚的趋势进一步增强。2010年沿海发达地区流动人口占该地区总人口的22.9%,2000年流动人口占该地区总人口的比例为10.5%,占比上升了12.4个百分点。流动人口数据表明,中国沿海发达地区近10年流动人口规模快速增长,是全国增长最快的区域。流动人口的大量流入,为该地区提供了充足的生产要素资源,有力地推动了该地区的经济发展。

1.2省(市)内流动人口规模持续提高

在沿海发达地区各省(市)的省(市)内外流动人口规模方面,2000年省(市)内跨县(市、区)的流动人口为1 740万人,占总流动人口的34.6%,到2010年,省(市)内跨县(市、区)的流动人口为5 467万人,占总流动人口的比例上升到44.1%;而同期省(市)外流入沿海发达地区的流动人口为6 933万人,占区域内总流动人口的比例则下降了9.4个百分点。这一变化表明,县市内部由于地缘相邻、人文相近,流动成本相对较低,生活习性更易于接受,社保跨区域调整更易操作,因此,流动规模亦随之上升。

1.3主要人口流入地流入趋势变缓

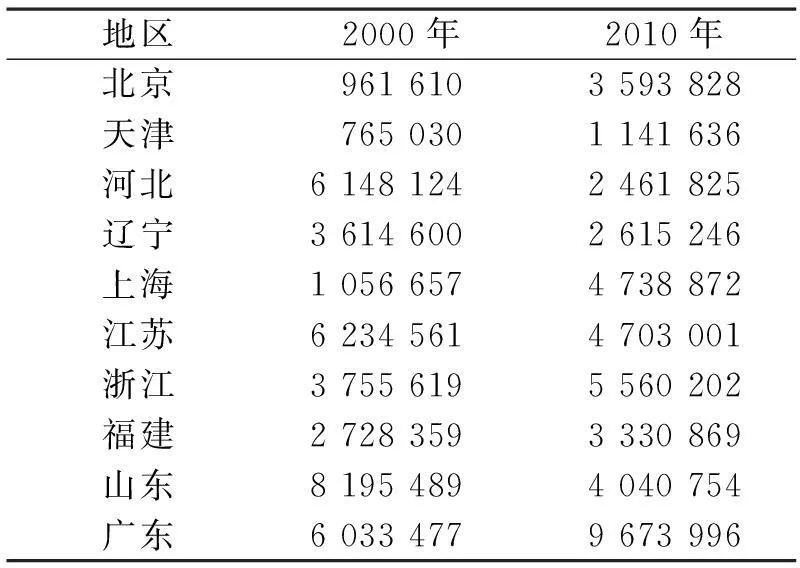

沿海发达地区流动人口主要集聚在广东、浙江和江苏3省(表1),3省流动人口规模分别占沿海发达地区流动人口总规模2000年为42%、10.8%、10%,2010年为27.7%、15%、12.6%。2010年广东省内、省外和总体的流动人口规模都居全国第一,总流动人口规模是排名第二位浙江省的1.84倍。但从沿海10省(市)流动人口规模增速看(表2),山东和天津分别是增速最快的省(市),2010年比2000年分别增加了4.2倍和4.3倍;广东虽然流动人口规模的绝对值最大,但增速最慢,仅增长了1.6倍,占全国流动人口规模的比例下降了11.2个百分点。流动人口分布的变动趋势一定程度上反映了地区经济发展程度及由此形成的就业机会的变化。

表1 沿海发达地区10省(市)流动人口规模变化

表2 沿海发达地区10省(市)流动人口规模增长情况

2流动人口结构的变动分析

2.1受教育程度

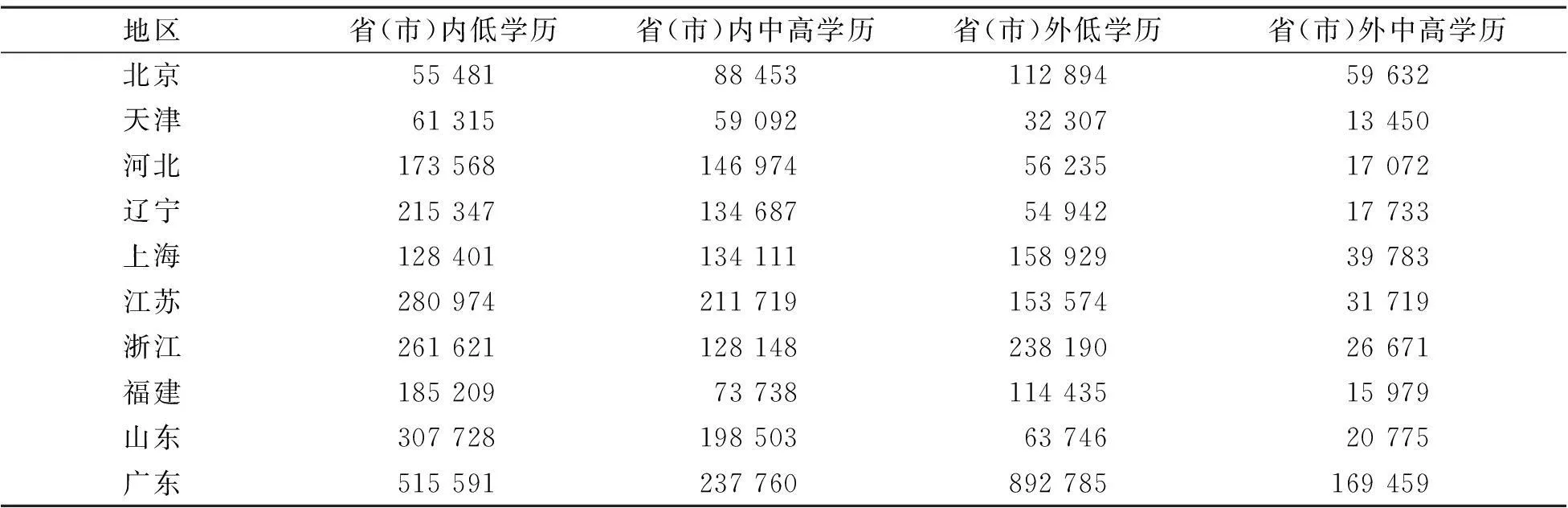

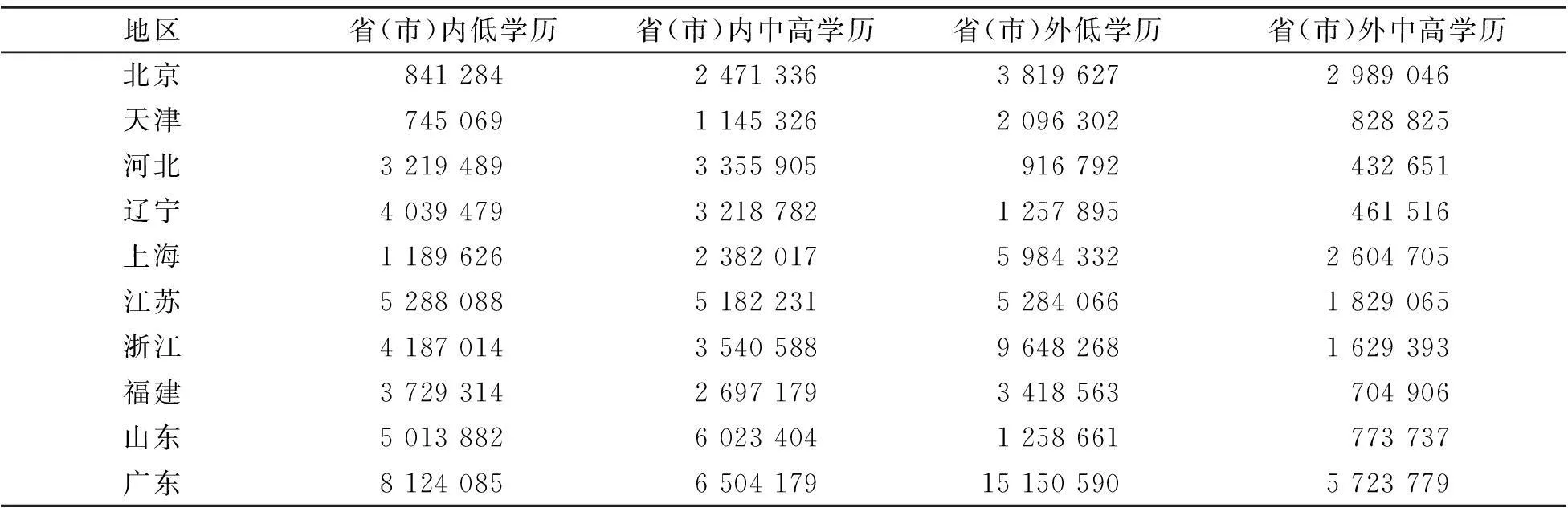

2.1.1受教育程度总体以低学历为主

在沿海地区流动人口的总体受教育程度方面(表3~4),初中学历占主体,2000年和2010年的占比分别达49.2%和44.8%,基本接近总体的一半。但从总体来看,流动人口中高等学历的人群占比有所上升。如未上过学、小学和初中的流动人口占总体的比例由2000年的71.4%下降到2010年的61.5%,而高中及以上学历的人群占比则由2000年的28.6%上升到38.5%。这也一定程度反映出沿海地区产业结构调整对就业需要的变化。

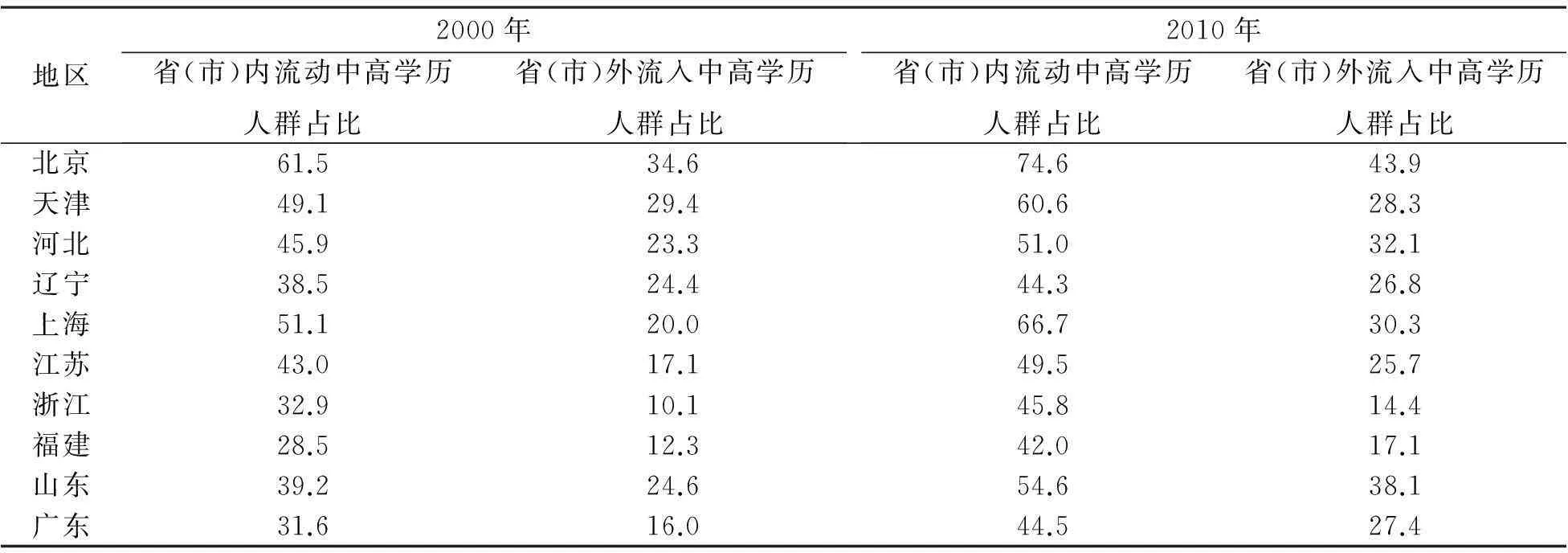

表3 2000年沿海发达地区省(市)内外流动人口受教育程度变化

表4 2010年沿海发达地区省(市)内外流动人口受教育程度变化

2.1.2低学历人群主要分布在沿海中部和南部省(市)

将流动人口按照省(市)外流入、省(市)内流动分项审视受教育程度情况,从2000年到2010年,初中及以下的低学历群体跨省(市)向广东、浙江、上海集聚的趋势十分明显。这10年中,广东和浙江省外流入的低学历流动人口占沿海地区跨省(市)流动人口低学历群体的比例从47.5%和12.7%,调整到31%和19.8%,占据低学历群体的主体。从各地区内部构成看,沿海地区各省(市)内流动的低学历群体占比都有所下降,除天津以外的其他地区,省(市)外流入的低学历群体亦有所下降。浙江省外流入的低学历群体占该省省外流入人群的85.6%,居沿海地区的首位。这一趋势表明,沿海地区对低素质劳动力需求总体有下降趋势。

2.1.3中高学历群体主要集聚在环渤海和直辖市地区

从各地区省(市)内流动人口看(表5),2000年中高学历人群规模最大的省份是广东和江苏,分别占沿海发达地区省(市)内流动中高学历人群的16.8%和15%;2010年调整为广东和山东,占沿海发达地区省(市)内流动中高学历人群的17.8%和16.5%,表明山东省对省内中高学历流动人口的吸引力显著增强。从各地区省(市)外流入人口看,广东和北京是省(市)外流入中高学历人群规模最大的省(市),但占沿海发达地区省(市)外流入中高学历人群的比例则从2000年的41.1%、14.5%,调整为2010年的31.8%、16.2%。同时,从各地区中高学历流动人口占该地区流动人口的比重看,北京、天津、上海市内流动人口中高学历占比都居主体,北京、河北、山东和上海对省(市)外流入的中高学历群体吸引力也较强。总体来看,中高学历人群主要集聚在环渤海和直辖市地区,这一定程度上反映出当地的产业需求导向相较沿海中部和南部地区更趋高端化。

表5 沿海发达地区10省(市)流动人口中高学历人群占比变化

2.2流动时间

表6 沿海发达地区10省(市)流动人口居

2.2.1流入地停留时间缩短

结合表6的统计情况可见,2000年沿海发达地区流动人口在流入地5年以上的人口数量为3 949万人,占该地区该项统计总数的85.5%,总体稳定性较高。但据六普统计显示,离开户口登记地5年以上且目前在沿海发达地区的流动人口数量为4 186万人,占该项统计总人数的28.8%,比例大幅下降,考虑在此期间的流动性,实际在沿海发达地区居住5年以上的比例则可能更低。

2.2.2各地区居住时间差异显著

从沿海发达地区各省(市)流动人口居住5年以上人口变化情况看,北京、上海、广东、浙江有显著提升,河北、辽宁、江苏、山东则不同程度减少,这与地区经济发展水平、就业吸引力和人居环境都有较大关系。从横向对比来看,2010年离开户籍地5年以上且目前在沿海发达地区的,上海占37.4%居首位,其次分别是北京、福建。从省(市)内流动和省(市)外流入人群的居住稳定性看,2010年,离开户籍地5年以上且在沿海发达地区省(市)内流动的群体,比省(市)外流入该地区的多707万人,总体居住稳定性更强。

2.3流动原因

2.3.1经济型流动成为主体

进入21世纪以来的10年是中国经济社会大发展时期,人口流动的原因不断复杂和多元。为便于统计分析,将流动人口的原因分为两类:一类是经济型流动,包括务工经商、工作调动、学习培训等原因而流动的人;另一类是社会型流动,包括随迁家属、投亲靠友、拆迁搬家、寄挂户口、婚姻嫁娶等原因而流动的人。从六普统计数据看,沿海发达地区经济型流动人口占全部流动人口的68.6%,而社会型流动人口则居从属地位,表明经济目标是流动的主要原因。其中,务工经商的群体占总流动人口的56.8%,因工作调动、学习培训原因而流动的比例则较低。社会型流动人口中,随迁家属的比例最高,占总流动人口的12.3%,表明流动呈现出一定家庭化态势,其他流动原因的比例则相对较低。

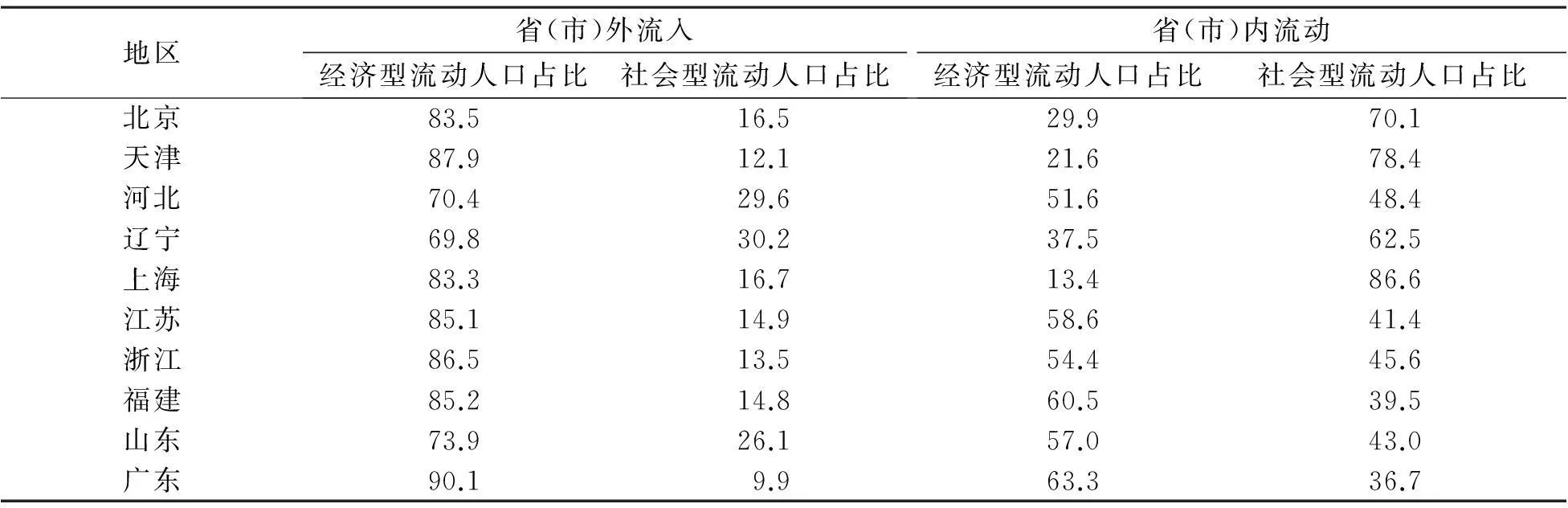

2.3.2省(市)外流入以经济型原因居多,省(市)内流动以社会型流动居多

以六普统计数据为例,沿海发达地区跨省(市)流动人口因经济型流动的人口,占全国的跨省(市)流动人口该原因流动的83.2%,表明全国经济型流动群体基本集聚在沿海发达地区。从各地区流动原因看(表7),省(市)外流入的人口中,经济型原因占据主体,沿海发达地区各省(市)该项比例均达到2/3以上,其中以广东省(90.1%)最高。省(市)内流动的人口中,北京、天津、辽宁、上海的社会型流动比例相对较高,其他省(市)经济型流动略占多数,总体表明省(市)内流动的经济型原因更为弱化,人口就业以本地化为主。

表7 2010年沿海发达地区10省(市)流动原因占比情况

3流动人口空间迁移形态分析

3.1总体空间迁移态势

3.1.1跨省(市)流动人口更多集中于沿海发达地区

从全国人口迁移区域格局变化看,21世纪之前,全国东、中、西地带的迁出人口比例大致相当,各占三成多,但到了21世纪,中部和西部地区成为人口主要的迁出地区,大部分人口迁往沿海地区。从2000年和2010年两次人口普查数据看(表8),沿海发达地区省(市)外流入人口占全国跨省流动人口的比例上升了3.4个百分点,2010年达80.7%。沿海发达地区省(市)外流入人口占户籍人口比重也显著上升,从2000年的7.2%上升到2010年的14.2%,增长了7个百分点;而国内其他地区省(市)外迁入人口占当地户籍人口比重仅增0.8个百分点。

表8 沿海发达地区和其他地区流动人口增长变动情况

注:表中“省(市)外流入”包括区域内各省(市)的省际流动人口。

3.1.2流动方向主要由其他地区迁入沿海发达地区

中国东部沿海发达地区和国内其他地区相比,经济社会发展条件和环境承载力都有明显差异,因此,人口流向也相应表现出很大不同。本研究把沿海发达地区和其他地区分别作为一个单元整体,从两大区域间人口流动情况可以看出(表9),其他地区的流动人口中有79.1%流向东部沿海发达地区,占沿海发达地区跨省(市)流动人口的84.4%,其他地区仅有20.9%是在区域内流动;而沿海发达地区的流动人口中有68.8%是在内部流动,占该区域省(市)外流入人口的15.6%,另外有31.2%流向国内其他地区。由此可见,中国跨省(市)流动的人口主要流向东部沿海发达地区,且主体是国内其他区域向东部沿海发达地区转移。这也进一步表明,这一时期经济因素是人口流动的主要原因。

表9 沿海发达地区及其他地区人口流动矩阵

注:沿海发达地区内部流动主要是跨省(市)流动的人口。

3.2各省(市)空间流向特征

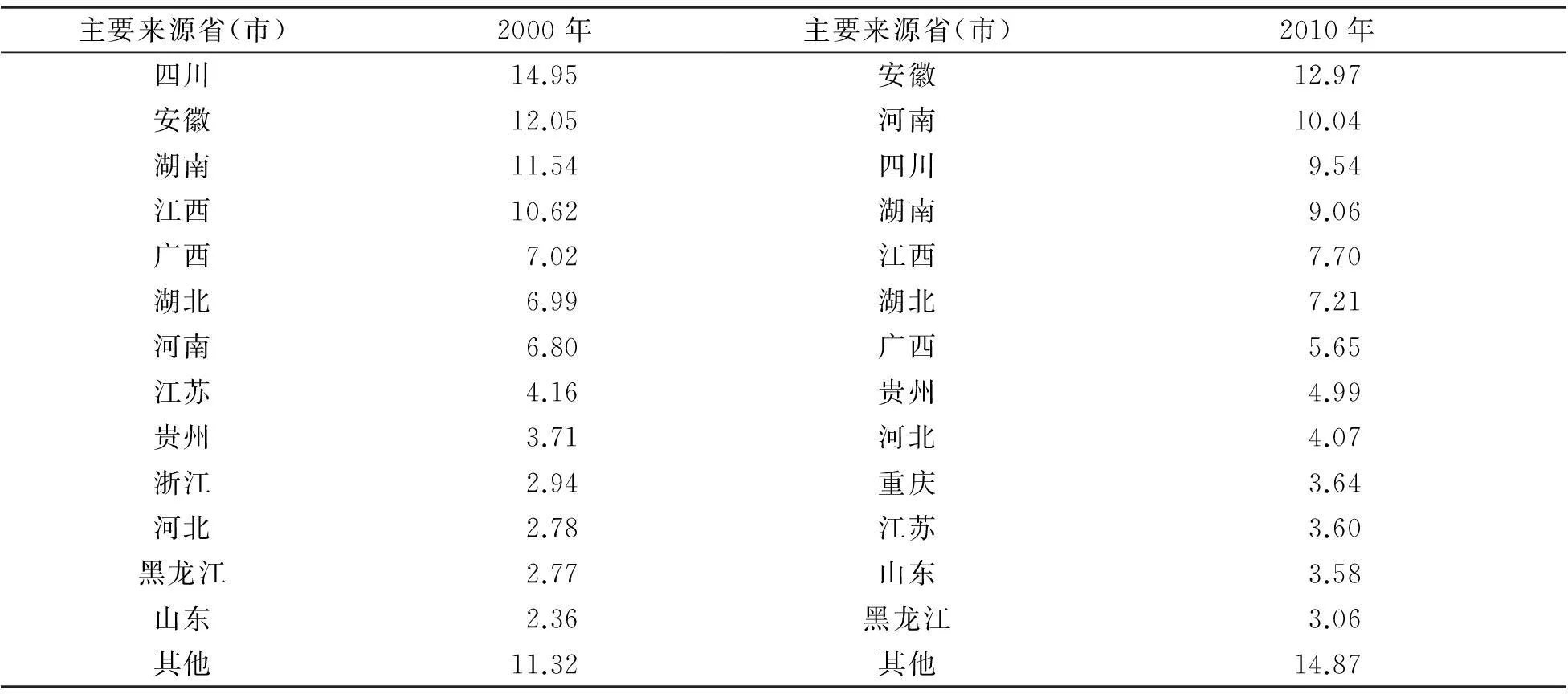

3.2.1流入沿海发达省(市)人口主要来源于中部地区

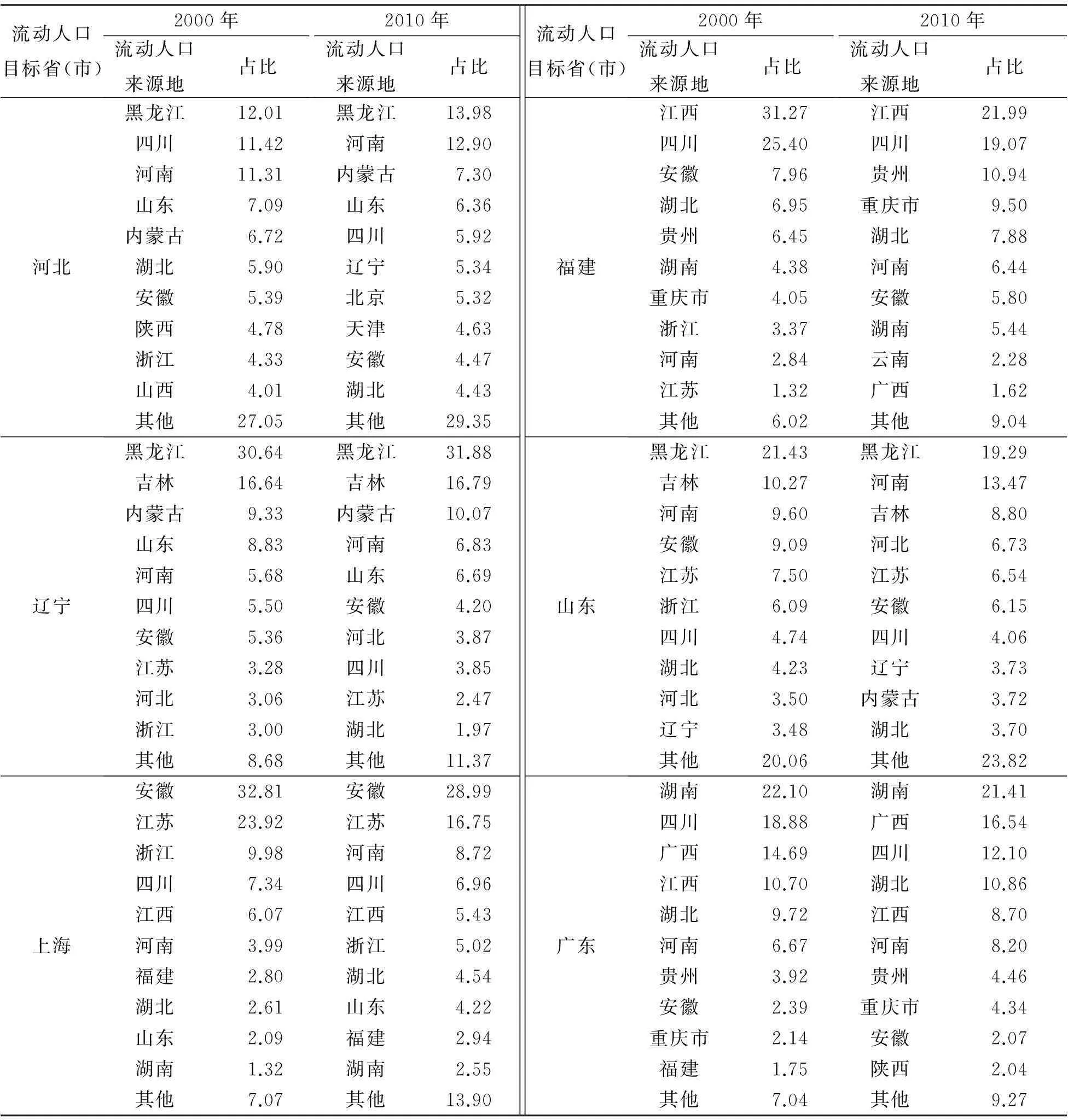

从2000年和2010年沿海发达地区流动人口的来源地分析(表10),排在前位的大部分是中国中部地区的省份。从来源地变化看,安徽和河南两省是流出大省,这与两地经济发展水平较低但劳动力富余,且与沿海发达地区地缘相近有较大关系。而来源于四川、湖南、江西、江西、江苏、浙江等省的流动人口则呈现下降趋势。

表10 沿海发达地区流入人口的主要来源省(市)

3.2.2各省(市)外来流动人口以邻近省(市)流动为主

沿海发达地区各省(市)的流动人口主要来源于邻近经济发展水平相对较低的省份,且近10年来源地的结构变动不大(表11)。这一结果表明,一方面,流动人口倾向于到经济更为发达的地区就业,寻觅更多的生存机会;另一方面,流动的空间距离是跨区域流动的重要因素,这与流动成本等因素都有密切联系。

表11 沿海发达地区10省(市)流动人口前10位来源地变动情况表

续表11

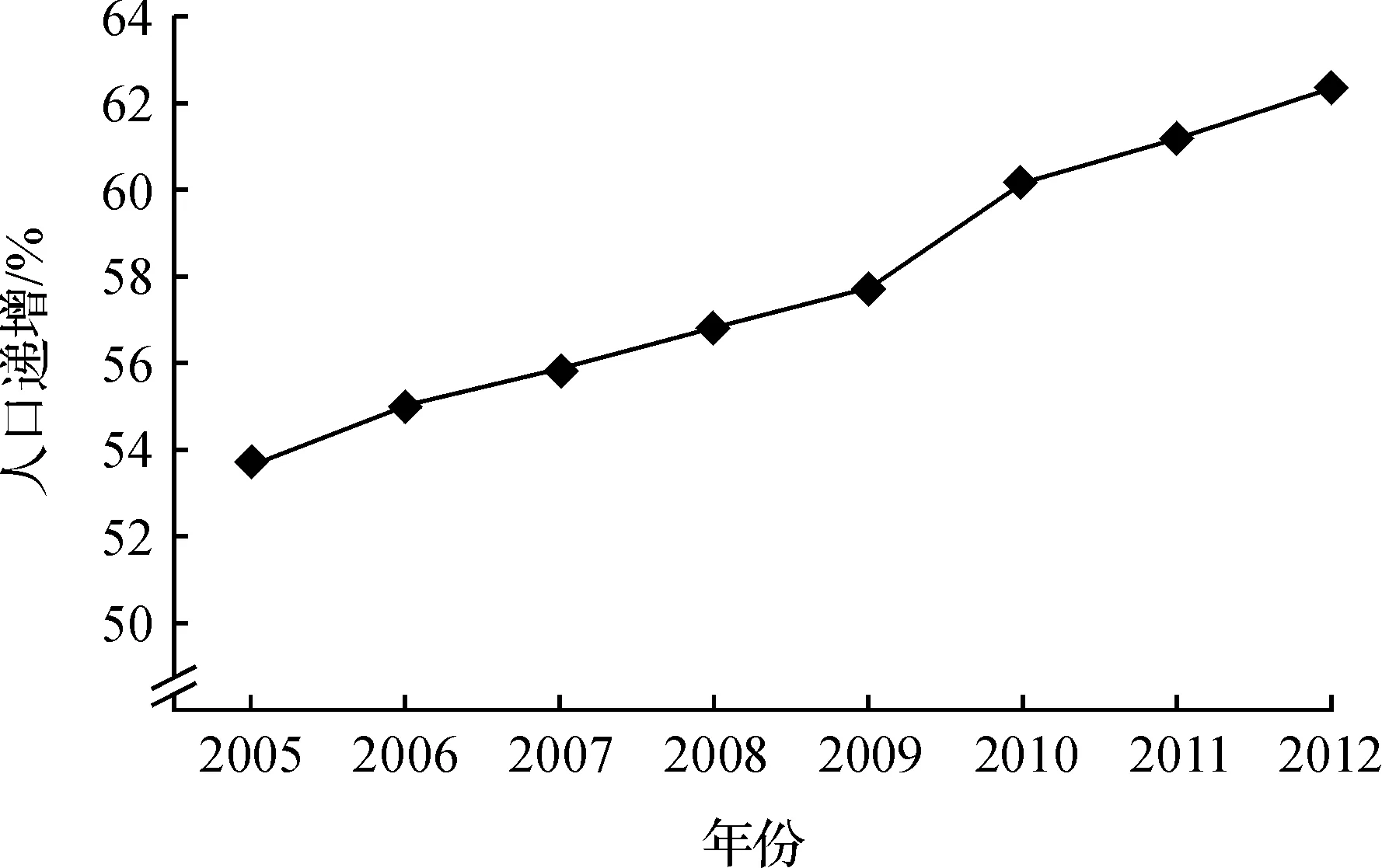

图1 沿海发达地区城市化水平变化Fig.1 Changes of urbanization level of coastal developed areas

4流动人口趋势研判

4.1流动人口总体增速将有所减缓

目前,有关流动人口规模预测还没有较为成熟的模型和方法,由于流动因素的复杂性和详细数据的局限,本研究以省(市)外流入人口为重点进行预测。据六普数据显示,在浙江省的沿海发达地区省(市)外流入人群中有84.1%是农村户籍人口,这种农村人口跨省(市)迁入到城市区域成为未来流动人口规模增长的主体。从沿海发达地区2005年到2012年的城市化水平变化趋势看(图1),基本保持每年递增1.2个百分点左右,2012年达62.3%,比全国高9.7个百分点。结合世界城市化发展规律,沿海地区已经进入城市化发展的中后期阶段,进入70%以后,城市化水平增速将相比中前期阶段有所缓减[17],城市人口流入规模将会有逐步减少并进入规模上限。基于这一判断,沿海发达地区未来净流入人口增长规模虽将继续增大,但增速幅度会比进入21世纪以来的头10年有所降低,预计在2020年左右流动人口增速将形成转折变化。

4.2流动人口的分布格局将从“极化”转为“多元化”

从目前集聚态势看,流动人口迁移区域仍主要为东部沿海发达地区,但是随着一些省(市)发展阶段的提升,以及环境承载力的影响,城市基础设施和公共服务已接近饱和状态,某种程度上将限制人口的进一步流入,一些特大城市已经开始制定一些流入“门槛”,原有的“极化”趋势将不断弱化,流动人口分布可能将从过去几个省(市)集聚转向迁往东部沿海更广泛的区域。特别是在国家主体功能区战略实施过程中,优化开发区开始实施以调结构为主体导向的政策,流动人口将在区域政策的导向下更多地流向重点开发区域,以及一些资源承载力更强的区域。同时,结合中西部地区发展建设水平的提升,对人力资源的需求量将进一步提高,流动人口的集聚趋势也将有所增强。因此,从全国流动人口的分布格局看,将从向沿海发达地区“极化”集聚态势,转变为多个地区“多元化”趋势。

4.3技术型和创新型流动人口集聚将更为显著

随着教育普及及教育质量的提高,中国居民总体受教育程度不断提高,尤其是各类职业培训的增强,就业素质和技能水平总体也将上升。高技能和高学历的人群,一般更倾向于集聚在经济发展水平较高、竞争较强的环境,沿海发达地区无疑将成为主要集聚地。从另一个角度看,沿海发达地区大部分已经处于工业化中后期阶段,有些已经进入了工业化发展后期,产业结构高端化和社会结构的转变将溢出一定规模的低素质就业人群,传统的劳动密集型产业将不断减少,客观的低端劳动力需求将有所减少。而伴随新兴产业的发展,对技能型和创新型人才的需求还将继续扩大。沿海发达地区的一些省(市),如上海、北京、广东等已经逐步实施与地方经济转型和产业需求相匹配的人口需求政策,特别是结合国家新型城镇化的户籍政策改革导向,实施居住证和积分制的“门槛”政策,具有较高文化素质的流动人口更容易跨过“门槛”落户定居,这种集聚趋势将更为显著。

4.4未来实际承载的流动人口规模依然庞大

如前所述,尽管流动人口净流入沿海发达地区的态势将有所减缓,但是从绝对规模看,总体服务和管理的流动人口规模仍然较大。一方面,沿海发达地区在未来相当长时间内都仍将是中国经济发展的活跃地区,人口流动程度也会相应活跃,仍是吸纳流动人口的中心之一;另一方面,影响区域内外人口迁移流动的一些制度性障碍和关键性掣肘将逐步被打破,城乡和区域统一的劳动力市场将逐步建立,城市公共服务配套水平和社会保障水平也将不断完善,人口迁移流动还将保持一定时间的活跃,对城市基础设施供给和社会管理带来巨大考验。

5结语

沿海发达地区是近10年全国流动人口增长最快的区域,由于地缘相邻、人文相近、流动成本低等原因,省(市)内流动人口规模相对提高更快,但主要人口流入地流入趋势变缓。跨省(市)流动人口更多集中于沿海发达地区,主要由其他地区迁入沿海发达地区,且流入沿海发达省(市)人口主要来源于中部地区。流动人口的受教育程度总体以低学历为主,反映出沿海地区产业结构调整对就业结构变化的要求;同时,需求低素质劳动力的区域主要分布在沿海中部和南部省份;而中高学历群体主要集聚在产业结构更为高端化的环渤海和直辖市地区。流动人口在流入地停留时间缩短,各地区居住时间差异显著,北京、上海、广东、浙江等沿海发达地区的停留时间有明显增加。从流动类型看,省(市)外流入以经济型原因居多,省(市)内流动以社会型流动居多。

基于近10年发展趋势进行初步判断,流动人口总体增速将有所减缓,并将从向沿海发达地区“极化”集聚态势,转变为多个地区“多元化”趋势。在此过程中,技术型和创新型流动人口集聚将更为显著,尽管流动人口净流入沿海发达地区的态势将有所减缓,但是从绝对规模看,总体服务和管理的流动人口规模仍然较大。因此,建议加快制定有利于人口梯度转移的落户政策,进一步发挥产业结构调整的引导作用,着力增强社会管理水平,使得流动人口在城市的各个环节都能有所依托,形成人口、就业、保障一体化的社会管理机制,促进流动人口在沿海发达地区能有更好的融入和发展。

参考文献:

[1]顾朝林,蔡建明,张伟,等.中国大中城市流动人口迁移规律研究[J].地理学报,1999,54(3):204.

[2]丁金宏,刘振宇,程丹明,等.中国人口迁移的区域差异与流场特征[J].地理学报,2005,60(1):106.

[3]CHAN K W, YING H. Urbanization in China in the 1990s: New definition, different series, and revised trends [J]. The China Review,2003,3(2):49.

[4]段成荣,吕利丹,邹湘江.当前我国流动人口面临的主要问题和对策:基于2010年第六次全国人口普查数据的分析[J].人口研究,2013,37(2):17.

[5]段成荣,杨舸.我国流动人口的流入地分布变动趋势研究[J].人口研究,2009,33(6):1.

[6]王桂新,潘泽瀚,陆燕秋.中国省际人口迁移区域模式变化及其影响因素:基于2000年和2010年人口普查资料的分析[J].中国人口科学,2012(5):2.

[7]王桂新.中国人口迁移与区域经济发展关系之分析[J].人口研究,1996,20(6):9.

[8]朱传耿,顾朝林,马荣华,等.中国流动人口的影响要素与空间分布[J].地理学报,2001,56(5):549.

[9]肖群鹰,刘慧君.基于以QAP算法的省际劳动力迁移动因理论再检验[J].中国人口科学,2007(4):26.

[10]段成荣.省际人口迁移迁入地选择的影响因素分析[J].人口研究,2001,25(1):56.

[11]朱农,曾昭俊.对外开放对中国地区差异及省际迁移流的影响[J].市场与人口分析,2004,10(5):5.

[12]王国霞,秦志琴,程丽琳.20世纪末中国迁移人口空间分布格局:基于城市的视角[J].地理科学,2012,32(3):273.

[13]雷光和,傅崇辉,张玲华,等.中国人口迁移流动的变化特点和影响因素:基于第六次人口普查[J].西北人口,2013,34(5):1.

[14]乔晓春,黄衍华.中国跨省流动人口状况:基于“六普”数据的分析[J].人口与发展,2013,19(1):13.

[15]刘晏伶,冯健.中国人口迁移特征及其影响因素:基于第六次人口普查数据的分析[J].人文地理,2014,29(2):129.

[16]王丰,安德鲁·梅森.中国经济转型过程中的人口因素[J].中国人口科学,2006(3):2.

[17]沈建国.世界城市化的基本规律[J].城市发展研究,2000,7(1):6.

Research on spatial feature and trend of floating population in coastal developed areas-Based on data analyses on the fifth and sixth population cencus

WANG Lin, ZHOU Shifeng

(Department of Regional Development, Zhejiang Provincial Development Planning and Research Institute,Hangzhou 310012, China)

Abstract:There is a close relationship between population flow and regional agglomeration economies. With the rapid development of urbanization, most floating population concentrated in the coastal developed areas. By analyzing the scope, structure and flow direction of floating population base on the survey data from the fifth and sixth census, the main feature, spatial distribution and influencing factors of the floating population were found out. As a conclusion, some strategies, such as improving the rationality of population flowing and promoting the human-centered urbanization should be implemented.

Keywords:population flow; population scope; poplation structure; spatial distribution; trend

中图分类号:C924.2; K901

文献标志码:A

文章编号:1671-8798(2016)02-0087-10

作者简介:王琳(1981—),女,浙江省宁波人,高级工程师,硕士,主要从事城市化和区域规划研究。

基金项目:国家社会科学基金项目(13BRK017);国家自然科学基金项目(51578507);浙江省自然科学基金项目(LY15E080024);浙江省哲学社会科学规划课题(16NDJC203YB)

收稿日期:2015-09-02

doi:10.3969/j.issn.1671-8798.2016.02.002