《仪礼·乡射礼》司马就位考

郭 超 颖

(山东大学 儒学高等研究院,山东 济南 250100)

《仪礼·乡射礼》司马就位考

郭 超 颖

(山东大学 儒学高等研究院,山东 济南 250100)

摘 要:在《仪礼·乡射礼》中,司马一职由司正兼之,司正之位在阶间中庭觯南,司马之位在司射之南。司马就位当在“司正为司马”一节,而非在其初射升堂命去侯反位时。此问题在《仪礼》一书中具有一定的代表性,对它的解决有助于促进同类问题的思考。尤其是它所牵扯到的《仪礼》经文的“比辞”之例,最值得治礼者深思。

关键词:仪礼;乡射礼;司正;司马

按《仪礼·乡射礼》,举行射礼前先行乡饮酒之礼。此饮酒之礼,待礼乐之正完备,即献成乐作后则将留宾而燕。此时为有懈惰失礼,于是立司正察仪法以监之。司正,主人之吏为之,其正位在阶间中庭觯南处。因《乡射礼》更有射事,所以射前不旅酬,待射后乃行。既将行射礼,又需立司马一职主其事,且此由司正兼之。按郑玄之解,司正既为饮酒而设,若将为射则其无事,使兼之是不烦余官由便之意。司马之正位在司射之南,司射位在所设中之西南处,又中在南当楅、西当序的位置。

如上所述,司正兼为司马,但其两者之正位不同,如此则产生了一个问题,即:司马何时就其正位,即就位司射之南。因为经文与郑玄注文对此皆未给出直接阐述,所以历来对此问题一直存在争议。一种观点认为司马就位当在第一番射,其升堂命去侯反位之时。一种观点认为司马就位当在“司正为司马”时。我们经过对此问题的析理,认为第二种观点更为正确。

司马就位问题,其实质上属于对经注文文本的理解问题。它和名物训诂、制度考究、大义阐发等问题还有不同。此类问题,在清代《仪礼》学的研究中具有一定的代表性。对它的梳理和解答或对我们比较细致的认识清代《仪礼》学的成就与不足提供一丝有益的思路。而且更为重要的是,对今天我们全面深刻理解《仪礼》经注也会产生更多的反思和帮助。

一、问题由来

首先我们按照《仪礼·乡射礼》经文的叙述顺序,以司正转为司马之脉络为切入点,依次简要列出其转化过程中的重要节点。其约有三节,分别如下:

司正实觯,降自西阶,中庭北面坐奠觯,……,兴,少退,北面立于觯南。[1](P996)

饮酒为燕而设司正,其位在阶间中庭觯南处。因此将射不举旅酬,故司正奠觯后,开始三番射事。如是,下经依次记述了司射选三耦、请射于宾、纳射器、比三耦四事。此后,经文首次言及司马。见下。

司正为司马。司马命张侯,弟子说束,遂系左下纲。司马又命获者倚旌于侯中。[1] (P997)

上接司射所为选三耦等四事,经文在此又言司正,交代其兼为司马,并言司马命张侯倚旌之事。按《记》可知,司马命张侯、倚旌,在“阶前”,且与司射请射于宾为同时进行。如是,经文在这里实现了司正与司马的转换,且记司马开始为事。但仅就《记》中之“阶前”,并不能确定司正为司马后是否存在违位的情况,及其命张侯倚旌时的具体所处。

此之后,经言乐工迁位及司射诱射之事。司射诱射完毕后,开始三耦初射,经文此时首次明言司马之位所处。

司马命获者执旌以负侯。…… 司马适堂西,不决、遂、袒,执弓。出于司射之南,升自西阶,钩楹,由上射之后,西南面立于物间。…… 司马出于下射之南,还其后,降自西阶,反由司射之南,适堂西,释弓,袭,反位,立于司射之南。[1](P1000)

此是记第一番射时,司马命执旌负侯,及升堂命去侯事。按《记》,司马命负侯时,“由其位”,但为何位,其亦未言。司马命去侯事备之后下堂,经文言“反位,立于司射之南”。由此,则经文首次明言司马正位,其为“司射之南”。

由上可见,从司正立其阶间中庭觯南正位开始,到最后其为司马下堂反位即司射之南时,期间虽已经实现了司正、司马的身份及职事转化,但经文就何时就位则未直接给出。只是《记》中出现了“阶前”与“由其位”两次模糊的说法。郑玄就以上经文注解时,对此问题亦未涉及。后世治礼者对此问题观点主要分为两类:

第一,“司正为司马”时,司马即就位。清人盛世佐、韦协梦持此论。此二人皆以司正为司马,即在司射位处之南。他们认为经不直言是司马之位取节以司射位,而司射此时并未即位,故未不与此处言之。待初射反位方言之。

第二,命张侯以后初射时,司马反位始就位。元人敖继公、清人吴廷华、焦以恕、褚寅亮持此论。敖氏以中庭为阼阶前南北之中,司马诱射之后,方易位司射之南。敖氏以中庭为阼阶前南北之中的看法是极为错误的,已经被清代学者予以否定,此不赘言。焦氏、褚氏观点一致,即司马命张侯、依旌时在西阶前西面。负侯时在阶间中庭。初射,始即司射之南。

二、“司正为司马”即就位

我们认为司马就位司射之南,当在“司正为司马”时,他说为非。以下我们从经文与郑玄注文两个层面进行论证:

(一)经文情况

关于此问题,经文自身有三点可以为证。

第一,“反位”之意即复位就先前之位。

在《仪礼》一书中,用以描述返回原来位置的表述,存在有“反位”与“复位”两种。“复”,往来也(《说文》)。[2](P43)经文中凡言“复位”,即是就先前之位的意思。“反”,《说文》言“覆也”[2](P64),段玉裁云“覆与复义相同”。如此,“反位”即“复位”就先前之位意。郑玄《仪礼注》中就有训“反”与“复”意相同的情况。按《仪礼·士丧礼》曰,“升自前东荣,中屋,北面招以衣,曰:‘皋某复!’”,郑玄注云,“复,反也”。[1] (P1128)由是可得,“反位”即“复位”,经文言“反位,立于司射之南”,即复位于司射之南。既是复原位,则司马初射前必已立司射之南。敖继公言“反位”是“复其故道”,此说实乃穿凿,不足为据。

此外,通过同类情况的考察也可补充说明此结论。我们知道司马命去侯反位事,绝非上述一处。射有三番,上为第一番三耦射,此外第二番射及第三番射亦有司马升堂命去侯事,经文如下:

司马命去侯,获者许诺。司马降,释弓,反位。[1](P1002)

司马升,命去侯,获者许诺。司马降,释弓,反位。[1](P1004)

此时司马早已即位司射之南,这两处之“反位”,表示反其正位是没有争议的。那么与此相同的第一番射此处“反位”则也应是如此,这是没有疑问的。所以,从第二番射与第三番射的情况我们也可以反向推之。

第二,司马反为司正时,即就司正之位。

三番射事既毕,则将行旅酬之事。此时司马无再存设之必要,而司正一职需重新完备,以行监礼之事。所以,司马此时重为司正。经曰:“司马反为司正,退复觯南而立。”根据此经文,司马反为司正,即复司正之位,可知前司正为司马时,亦应即就司马之位。礼,贱者先就事,近其所为之事。既然礼仪项目发生了改变,其相关人等自然要转变角色,重其更端,以待新仪节的开始。同理,司正已为司射,则需就司射之事,无有仍处其司正之位的必要性。

第三,由礼仪仪节的对应性推知。

经言司正为司马,及司马命張侯、倚旌之后,是乐工迁乐于堂下事,再是司射诱射事即射事始。与之相对应的是当第三番用乐射完毕后,射讫行旅酬前,经文曰:

司马命弟子说侯之左下纲而释之,命获者以旌退,命弟子退楅。司射命释获者退中与筭而俟。司马反为司正,退复觯南而立。乐正命弟子赞工即位。弟子相工,如其降也,升自西阶,反坐。[1](P1005)

由此则知司马命说侯、退旌、退楅后,反为司正且退复司正觯南之位,而乐工等亦升堂即位。从此可以看出,司正复位在乐工迁位之前。这和前面将为射,司马命张侯倚旌后,乐工迁乐于堂是对应的。所以,则司正为司马当即司马位,这样其即位亦在乐工迁位之前。

(二)郑注情况

郑玄《乡射礼》注文在司马何时就位问题上并未给出解释,但这并不代表郑氏在此问题上没有发表态度,郑玄的观点即司正为司马时即位。郑氏不于《乡射礼》此处注之与其注经方式有关系。

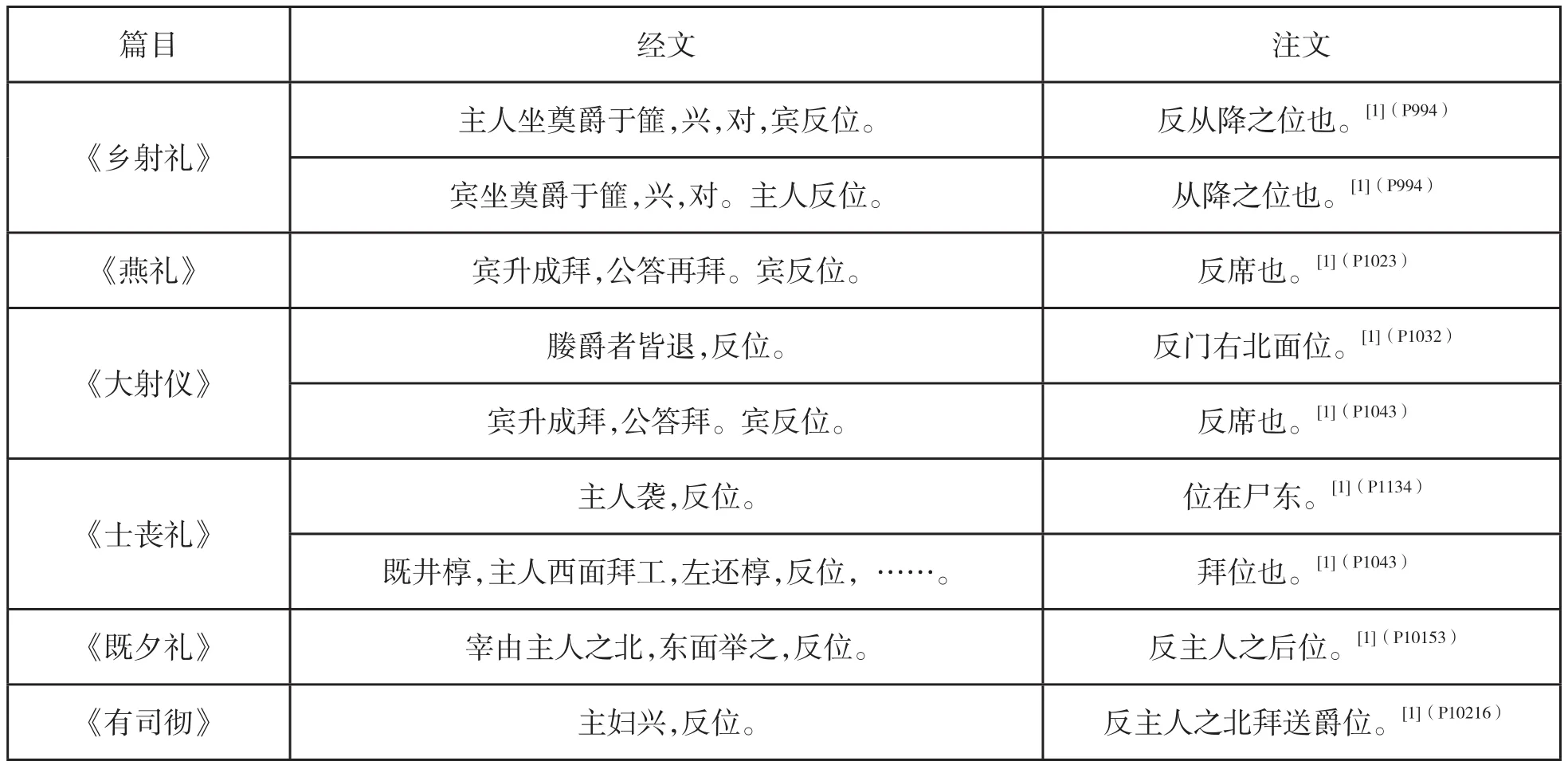

其一,一般而言,郑氏不言即是其以无有可疑。郑氏为注,“文义自解,故不言之。凡说不解者耳”(《郑志》郑玄答张逸书,《诗·螽斯·疏》引)。[3](P279)郑氏在司马命去侯后反位时,对“司马出于下射之南,还其后,降自西阶,反由司射之南,适堂西,释弓,袭,反位,立于司射之南”,经文中“反位”未有出注,即可以理解为其不以此有疑。在《仪礼》十七篇中,郑玄关于经文“反位”之反如何位多有解释,此便是郑氏因经文不明恐人有疑而注。其总计十条,因《大射仪》司马命去侯反位条,其经文与《乡射礼》并无多大差异,且其反映出郑氏为注另一特点,所以暂不讨论。见表一。

表一 郑玄《仪礼注》关于经文“反位”的注释

此九条其出注的情况都是有疑而释之。有的是其所反之位非是正位。如《乡射礼》两条。其为宾主一献之礼中的主人献宾和宾酢主人。主人席在阼阶,宾席当户牖之间,若为辞洗而降,主人位在洗之东北,宾位在洗之西南。此处是堂下辞洗事,经言“反位”,郑注“反从降位”,是言反其堂下之位而非堂上之位,如此则不会存在误读。有的是出现“反位”一语时,其据前介绍之原位较远,此间辗转嫌有误读。或者还需要一定的推测。以《大射仪》第一条为例,媵爵者,下大夫二人为之,其初之位在门右北面。公揖之,其少进。其为媵爵时,位主要有洗南,和阼阶下两处,此礼完备,则需注明就何位。而《乡射礼》 此处,经文直言“反位,立于司射之南”,已甚明,故郑氏不言之。

其二,参补的注经方式。参补,是指在《仪礼》不同篇章间,此条注文在阐明此处经文的同时,亦是对彼处相关但于此问题却经文不具,注亦未及情况的补充说明。这种情况多出现在关联篇章,由于礼仪等级或礼仪性质的相关,所以十七篇中某些篇章之间存在着强关联。如:《乡饮酒礼》与《乡射礼》,《燕礼》与《大射仪》,《乡饮酒礼》与《燕礼》,《乡射礼》与《大射仪》,《特牲馈食礼》与《少牢馈食礼》。与《乡射礼》关联的《大射仪》,其司马正命去侯反位事的情况与《乡射礼》基本相同。《大射仪》曰:

司马正出于下射之南,还其后,降自西阶,遂适次,释弓,说决、拾,袭,反位。

郑玄注云:

《乡射礼》曰:司马“反位,立于司射之南”。[1](P1035)

郑玄此注援引《乡射礼》经文补《大射仪》此处经文不具的情况。在说明大射无异的同时,也是反向说明了其以《乡射礼》此处为复位事。所以,这同样说明郑氏不以此去侯反位为始即位时。郑氏注文参补的情况,是需要我们予以注意的。有些经注文不具的问题,非是郑氏未曾言之,而是不一定于是处言,可能郑氏采用了参补的方法,于其它篇章之相关处给出解释。

最后,我们要反观一下前代学者为何会得出司马就位当在初射之时的结论。如仅就此问题本身而言,他们或许是受到《记》言司马阶前命张侯、依旌事的影响。其以为经既言“阶前”,自不是司射之南,且命负侯时,经又言“由其位”,所以司马需至初射方即正位。其实,这个认识是不正确的。经文在此言阶前,即西阶前,南北当司射之南,那为何不直接言司射之南呢?这是因为司射此时并未即位,其恰在堂上请射于宾,所以不能即刻言立司射之南,而权且言阶前、及“由其位”而已。

三、《仪礼》经文叙事不夺伦简说

既然司正为司马时即就其位,为何在经文此节中没有体现呢?这恐怕与《仪礼》经文的行文体例有关。清人曹元弼先生在其《礼经学》一书中,明确提出《仪礼》经文比辞之例,即“《礼经》一字一句,亦皆名义所关”;其中曹氏言“凡经文仪节並行者,叙事不相夺伦”,具体之例所举为“射礼司马、司正,事多并行,经叙一事毕,乃更及一事,不使相错”。[4](P30,32)这一点在上文的叙述中已然可见。《仪礼》具有礼仪活动程序单的性质,所以它的行文叙述有着自己的特点,即经文必须照顾行事连贯及前后次序,要根据事情主体脉络走向进行表述。这也就造成了行文与具体情况并不完全重合的产生。

以此司正为司马就位一事来看,在司正奠觯而立之时,因将行射事而不旅,经文必须转而切入为射之事,所以下经接言司射选三耦、请射于宾、纳射器、比三耦。此四事是以司射为述的射事准备,而司正为司马,以司马为述接言其后,但实质上司马命张侯、倚旌则与司射请射于宾同时进行。但经文为了保证叙述的内在条理,则不得不叙事不相夺伦。同样的道理,这里司正为司马时的就位,并不是射事准备阶段的主要问题,而且其位还需要以司马为参照表述,所以经文不会在其奠觯而立时,插入其位置的移动和变化。也更不会在司射准备射事之中,其亦准备射事之中,突兀的介绍其位置的改变。所以司马就位一事就只能延搁在后来的经文中予以体现。这也就是经文为何未及时予言的原因所在。

这种情况不仅仅出现在《乡射礼》一篇,在其他篇章中也广泛存在,只是有些地方不是关隘,所以没有对经文的理解造成一定的困惑。而在某些特定情况下,它便成为问题之所在。故曹氏言:“圣人既本之以为大经大法,详节备文而笔之为经,垂天下后世法,一字一句又皆准此以辨言正辞,故礼有礼之礼,经有经之例,相须而成。淩氏释礼例,而未及经例,然经例不明,则圣人正名顺言、决嫌明微、精义所存,不著不察。而经文详略异同,若与礼例不符者,何以解害辞害志之惑,而深涩离经叛道之源与?”故“夫治《礼》如治《春秋》,亦如治律,《春秋》与律,一字不可忽也。故治《礼》者必以全经互求,以各类各篇互求,以各章各句互求,而后辞达义明,万贯千条,较若画一。”[4](P30)

司马就位一事,其实并非是一个复杂的问题。但它作为此类问题的代表,却十分值得大家思考。我们知道自汉代以降,《仪礼》学在有清一代达到了前所未有的高度。梁启超先生言,“试总评清代礼学之成绩,就专经解释的著作论,《仪礼》算是最大的成功。凌、张、胡、邵四部大著,各走各的路,各做到登峰造极,合起来又能互相为用。这部经总算被他们把所有的工作都做尽了。”[5](P214)梁启超先生的评价是正确的,《仪礼》由苦其难读,经清人之努力,而不复其难。但是否工作都由清人做尽了呢?事实绝非如此。清代《仪礼》学在取得巨大成就的同时,也还存在着一定的不足和遗憾。诸家之说,各执己意,众说纷纭,如堂上聚讼,陈而未决。这些问题中有些确实难以解决,但也有很多问题还是可以尝试去解决的。进一步讲这些疑问在具有学术价值的同时,我们如果继续陈因,而不能够较为客观的予以梳理,或许它的存在对于经注的正确理解并不都是有益的帮助。事实上,很多情况下我们都是做了模糊处理,或例举诸多观点而无所适从。

此外,如果我们从总体上把握清人类似之纷争,还可以发现其内在深层次的原因。这里面有不同分期、不同流派、不同个人治学理念的原因。更为重要的是,这对我们更为深刻的认识清代《三礼》有极大的价值。我们目前对于清代《仪礼》,乃至《三礼》的研究,总体上讲还是薄弱的。虽然近些年,出了一些很好的论文和专著,很多先生已经尝试去做系统的梳理。但是还存在太多的问题都能得以细化。我们在一些认识上过于笼统,也过于简单。究其原因,一个很重要的方面就是我们在元典本身与清人礼学著述的研读上用力欠缺。

鉴于此,我们或许应该继续反思如何读《仪礼》一书。清儒皮锡瑞言,“读仪礼有三法:一曰分节,二曰释例,三曰绘图。得此三法,则不复苦其难。”[6](P32)皮氏的意见确中的指。在此基础上,我们认为有一点需要特别注意,即《仪礼》一书需整体阅读,不可分而治之①事实上,重视本经内证一直是清人治《仪礼》最基础的学术方法。清人注重篇章内,篇章间及《三礼》内的前后照应和互证。但这并不意味这个问题总能得到好的贯彻和利用,而且其应用的侧重和擅长之方面也并非全面。所以,我们重新提出注意这个问题还是有必要的。。首先,我们对待《仪礼》经文要从整体上把握礼仪程式,而不是据一句而读一句,读一句而论一句。而且在此之上,我们要注意相关篇章间的联系。其次,我们也要从整体上把握郑注。《仪礼》一书,其经文的主要特色是多重复伦类。郑氏望经为注,与《周礼注》和《礼记注》相比,其《仪礼注》所运用的方式方法则更为明显。这些注经方式的运用,不但达到了简约的风格和触类旁通的效果,而且也实现了其注经之大旨,即郑氏《仪礼注》绝非就一处而论一处,相反,其是郑氏据《仪礼》经之特色,有意识的构架出来的一个可分可合的有机整体。所以,全面认识和掌握这些注经方式,对我们正确理解《三礼》文献和郑学都有极为重要的意义和价值。

参考文献:

[1] [汉]郑玄注,[唐]贾公彦疏.仪礼注疏[M].[清]阮元校刻.十三经注疏(附校勘记)[C].北京:中华书局,1983.

[2] [汉]徐慎撰.[宋]徐铉校订.说文解字[Z].北京:中华书局,2011.

[3] [汉]毛亨传,郑玄笺.[唐]孔颖达疏.毛诗正义[M].[清]阮元校刻.十三经注疏(附校勘记)[C].北京:中华书局,1983.

[4] [清]曹元弼著.周洪校点.礼经学[M].北京:北京大学出版社,2002.

[5] [清]梁启超.中国近三百年学术史[M].北京:东方出版社,2003.

[6] [清]皮锡瑞.经学通论[M].北京:中华书局,1954.

责任编辑:潘文竹

The Position of Sima in Rites of the District Archery of Etiquette and Rites

GUO Chao-ying

( Advanced Institute for Confucian Studies, Shandong University, Jinan 250100, China )

Abstract:In Rites of the District Archery of Etiquette and Rites, the Director of Palace Surveillance also performed the duty of the Minister of War. How their positions were arranged in court is of typical signifi cance. Making it clear contributes to refl ections on the same type of problems. This is thought-provoking to those scholars who study the Three Rites.

Key words:Rites of the District Archery; Etiquette and Rites; Director of Palace Surveillance; Minister of War

作者简介:郭超颖(1987 -),女,山东滨州人,山东大学儒学高等研究院博士生,主要研究方向为先秦两汉经学。

收稿日期:2015-11-25

中图分类号:G256

文献标识码:A

文章编号:1005-7110(2016)02-0052-05