腰椎间盘突出症MRI与CT诊断的应用价值分析

杨文兵 孟连英

【摘要】 目的 探讨磁共振成像(MRI)与CT对腰椎间盘突出症的诊断价值。方法 70例腰椎间盘突出症患者, 均接受CT和MRI检查, 以手术结果为对照, 比较两种检查方法对腰椎间盘突出症检出情况。结果 MRI对腰椎间盘突出症的诊断率为94.2%, 明显高于CT的81.6%, 差异有统计学意义(P<0.05)。结论 MRI对腰椎间盘突出症的诊断率虽然高于CT, 临床应用价值也较高。但CT具有费用低廉、检查快等特点, 因此在疾病的诊断过程中, 需根据患者的实际情况, 选用合适的诊断方法, 同时结合两种方法的优点, 互相补充, 提高诊断准确率, 更好地指导临床。

【关键词】 腰椎间盘突出症;磁共振成像;CT

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.09.046

腰椎间盘突出症是常见的脊柱疾病, 外伤是其发病的主要因素, 反复的腰部扭伤及过重持物使患者椎间承受较大受力, 进而出现腰椎间盘纤维环破裂引起髓核突出压迫神经根和马尾神经所致[1]。该病临床主要表现为腰腿痛, 对患者生活质量造成严重的影响, 可见对腰椎间盘进行准确诊断显得尤其重要。其传统诊断方法主要依据患者临床症状和体征做综合判断, 但随着医学影像学技术的不断进步完善, 许多先进的影像设备已广泛应用于腰椎间盘突出症临床诊断中。本研究对70例腰椎间盘突出症患者均采用MRI和CT检查, 对比MRI和CT检查在该病诊断上的差异, 探讨其对腰椎间盘突出症的诊断价值, 现报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选取2013年3月~2015年4月在本院就诊治疗的腰椎间盘突出症患者70例, 患者均伴有不同程度的腰腿痛, 活动时加重, 休息时减轻, 且活动受到一定的限制。其中男41例, 女29例;年龄40~84岁, 平均年龄(57.2±8.7)岁, 病程4个月~4年, 平均病程(1.8±0.8)年, 伴腰侧弯15例, 腰神经压迫试验阳性20例, 直腿抬高试验阳性35例。

1. 2 检查方法

1. 2. 1 CT检查 采用飞利浦Brilliance 16排螺旋CT, 扫描参数层厚3 mm, 层距1 mm, 256 mm×512 mm矩阵。机架倾斜-30°~+30°, 确保扫描层面与患者椎间隙中心线平行。常规扫描L3~L4~L5~S1椎3个椎间隙4次, 仔细观察患椎的软组织窗和骨窗。

1. 2. 2 MRI检查 采用西门子NOVUS 1.5 T MRI系统对患者腰部检查时, 进行快速SE序列T2WI成像扫描, 常规矢状面SE序列T1WI成像和横断面T2WI成像扫描。

1. 3 统计学方法 采用SPSS19.0统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

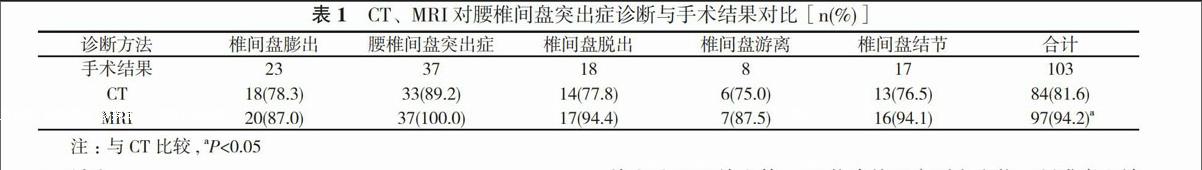

2 结果

CT、MRI及手术对腰椎间盘突出症诊断情况:以手术结果为标准, MRI对腰椎间盘突出症的诊断率为94.2%, 明显高于CT的81.6%, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

3 讨论

椎体通过椎间盘、周围韧带相互连接在一起, 腰椎弧度向前、骶椎弧度向后, 腰骶椎交汇部位承受的压力最大, 是最易受损的部位。所以, 腰部下段椎间盘出现问题最多。腰椎间盘突出症是骨科常见病, 主要因腰椎间盘退变和损伤引起脊柱的应力平衡失调, 导致髓核从破裂口突出, 压迫腰神经根而出现腰腿痛。腰椎间盘突出症好发于青壮年, 是由于该人群的椎体活动强度及承受外力大, 易导致椎间盘变性。而患病位置左侧居多, 其原因可能是人类活动多为右侧用力, 如此会使右侧腰肌发达, 故使椎间盘所受压力向左侧传递而造成左侧突出。突出发生在何节段与局部所受压力及活动度密切相关[2]。

对腰椎间盘突出症的诊断, 在获得患者病史、症状及体征的同时, 还需结合影像学检查辅助诊断, 如CT检查、X线检查及MRI检查等。CT能直接观察到突出物、硬膜囊和神经根的压迫情况及伴发征象, 且扫描速度快, 检查结果获得较快, 检查费用也较低廉, 因此在腰椎间盘突出症诊断中具有一定价值, 但其在椎间盘游离的诊断与鉴别中有一定的局限性。X线检查可进行腰骶椎前后位、斜位检查, 以了解椎间隙的异常情况, 对排除脊椎滑脱、不稳、结核、肿瘤有较好的诊断价值。但CT和X线均有一定的放射性, 会对受检者产生损害, 故用这两种方法进行疾病诊断需考虑患者的耐受性[3]。MRI检查由于对人体无放射性损伤, 因此是一种较安全的检查方法, 但检查时间长是其不足之处。有研究者采用MRI、CT对极外侧型腰椎间盘突出症进行诊断, 结果显示MRI对极外侧型腰椎间盘突出症的诊断率明显高于CT, 且发现MRI检查可观察到突出的髓核、纤维环破裂及其与硬膜囊和神经根的关系、腰椎管是否狭窄等情况。MRI多序列和全方位成像检查能明显提高腰椎间盘突出症的诊断率, 同时可观察椎间盘是否游离及椎管内结构[3]。本研究以手术结果作为对照, MRI、CT对腰椎间盘突出症的诊断各有优势, 然而MRI能更好的显示椎管结构。本研究结果显示, MRI的检查准确率明显高于CT检查, 说明采用MRI检查对腰椎间盘突出症症进行诊断的效果优于CT, 但要明确诊断需结合询问患者详细病史和全面的体格检查以避免误诊、漏诊。MRI对腰椎间盘突出症进行诊断时, 对软组织的分辨能力高于CT, 但在骨组织检查和分辨清晰度方面不如CT, 但其检查费用高于CT, 因此会增加患者的经济负担。总之, 两种检查方法各具特点, 可相互补充。临床上可优先选择CT检查, 若结果与临床结果不一致, 可用MRI检查进一步确诊, 从而有效减轻患者的经济负担。对部分突发腰腿痛的患者, 即便未出现明显症状, 亦可应用CT和MRI检查以了解腰椎间盘情况, 排除腰椎间盘突出症。

从本研究结果可知, MRI对腰椎间盘突出症的诊断率虽然高于CT, 临床应用价值也较高。但CT具有费用低廉、检查快等特点, 因此在疾病的诊断过程中, 需根据患者的实际情况, 选用合适的诊断方法, 同时结合两种方法的优点, 互相补充, 提高诊断准确率, 更好地指导临床。

综上所述, 对于腰椎间盘突出症的诊断, MRI的检出率高于CT, 但其需要较长的扫描时间和高的检查费用。而CT对腰椎间盘突出症的诊断检出率虽然较低, 但因有较快的扫描速度及较低的检查费用, 因此在临床上仍有较高的应用价值, 因此两种检查方法应结合使用, 以提高腰椎间盘突出症的正确诊断率, 为腰椎间盘突出症的治疗提供有力的依据。

参考文献

[1] 胡有谷. 腰椎间盘突出症.北京:人民卫生出版社, 2004:414.

[2] 彭宝淦, 吴闻文, 侯树勋. 椎间盘源性下肢痛的发病机制.中华外科杂志, 2004, 51(12):720-724.

[3] 程春, 陈蕾, 梁晓航, 等.腰椎间盘突出MRI与CT诊断的应用的价值分析.中国CT和MRI杂志, 2014, 62(7):81-82.

[收稿日期:2015-12-09]