赵钧《过来语》述略

陈伟玲/浙江省瑞安中学

赵钧《过来语》与张棡《杜隐园日记》、刘绍宽《厚庄日记》是近代温州篇幅较大的三部日记,是研究清中期至民国时期浙南历史的重要地方文献。相对于史料留存较为丰富的清晚期、民国时期,道、咸、同时期的温州史料极为缺乏,而《过来语》作者赵钧“生逢其时”,他详实的记载为研究这一时期地方历史提供了弥足珍贵的史料。周梦江曾将其中较有史料意义者整理成《赵钧〈过来语〉辑录》,发表于《近代史资料》(1979年第4期总41号,111-205页),并受到研究者重视。随着历史研究的深入,《过来语》近年来日益受到学术界的关注。

一、赵钧生平及著述概况

赵钧(1786-1866),字石渠,一字石臣,号定斋,瑞安下金村(今瑞安市塘下新区上金村)人,庠生。终身以塾师为业,生平著述颇多,有《过来语》《有济编》《谭后录》《补拙录》《碎金》《颐志集》《定斋杂记》《读书记》《定斋吟草》等,“其他种种著述要多从《过来语》中蜕变来”[1]。今仅存《过来语》(温州图书馆馆藏,稿本,善000221)、《谭后录》(又作“谈后录”,温图馆藏,稿本,善001024)。

瑞安张慕骞(张棡子)认为,《谭后录》系赵钧从《过来语》录出,存二卷,率不见于张当时所见之二十册《过来语》,可知《过来语》所佚者尚多,即《谭后录》散失者亦当不在少数。民国二十七年(1938)张慕骞除从《谭后录》摘抄一部分、卷端仍题“谭后录”外,另从当时所存《过来语》中书眉自标“谈后录”三字及虽未标明而记载内容显属“谈后”一类者辑出,缀之编末,视为“谈后录续集”[2],此部分目录题为“过来语节要”,两者构成《过来语钞》(温图馆藏,善000219)。

二、《过来语》版本、册数及记载起讫年份

现存《过来语》为二十册,除第十八册外,均为清稿本。作者处馆余暇,“将历年所记《过来语》稿,手自誊抄”(道光二十四年九月十六日语),书中多有誊写时间,并在誊写时多有补记。第十八册记同治三年、四年、五年间事,为稿本,文字潦草;第十九册亦记载同治三年、四年(部分)事,为清稿本,内容在誊写时有所微调。因此《过来语》确有稿本和清稿本之别。

张棡光绪二十五年七月三十日日记载《过来语》“自嘉庆丁卯年记起”[3],即嘉庆十二年(1807),时闻其书“有三四十册”,正是赵钧曾孙赵德宽师从张棡之时,因此较为可信。又据张慕骞《〈过来语钞〉跋》说:“《过来语》未分卷,不知原出稿数多少。据戴君守雅谓闻之赵氏后人,共有七十馀册。今所见者止二十本,其末帙尚存《安居日记》。全书虽为日记体,多经补写。”[4]又据其《〈过来语钞〉记》:“闻家大人称早岁曾见《过来语》共四十册,今竟止此二十二册,犹连《谈后录》在内。而据赵氏后裔言,则全书本有七十馀本之多。”[5]赵氏后人所谓七十馀册,或为稿本、清稿本合计之总册数,张棡所闻三四十册当为稿本或清稿本册数。

现存日记二十册,记载年份起道光六年(1826),迄同治五年(1866),末附《安居日记》一册,道光三十年,咸丰元年、二年、九年,同治二年日记并无留存。道光三十年确有日记,从咸丰四年二月日记赵钧“拟将访确节妇汇录”,有双行小字云“记庚戌《过来语》稿,可查稿”得知。同治二年亦有日记,同治五年二月日记“钱邑主灭旨征粮事在同治元年,记癸亥《过来》册”。赵钧著《过来语》,“是记所阅历以自寤”,这几年正是多事之秋,且以赵钧有事必记、不拘巨细的日记习惯,这几年应该有日记,或因故未能留存。又《谭后录》有不少条目不见于现存《过来语》,可见其书散佚颇多。嘉庆十二年即已开始记录,道光十四年摘录之嘉庆十五年日记已经“蠹蚀不可识认”,因此嘉庆十二年(1807)至道光五年(1825)将近二十年的日记如果保存下来,当有不少篇幅。赵钧咸丰八年八月记“连日翻阅旧订《过来语》甲申、乙酉后三四年间所记”,知甲申(道光四年)、乙酉(道光五年)确有日记。同治三年三月赵钧阅“第四本《过来》丙戌、丁亥所记”,同治三年与丙戌(道光六年)、丁亥(道光七年)时隔近四十年,根据现存日记知赵钧誊录向来及时,赵钧所阅当系清稿本。现存丙戌、丁亥日记属清稿本第一册,丙戌前还有三本日记,盖为嘉庆年间至道光四年的日记。因此稿本、清稿本各有三四十册,是很有可能的。

三、史料价值

《过来语》作为日记体,其记载的事情相对琐碎,呈现了当时社会的诸多细节,涉及粮价、自然灾害、地方吏治、田产等交易、地方科举情况、饮食风俗、社会风气、地方纷争、时人轶事、乡村人口迁移、家族兴衰、地方公益事业、瑞安土方、地方名胜等,也有不少篇幅是关于自身为人处世、修身养性的心得,甚至在记载中保留了当时的方言词汇,为读者立体地呈现了具体而微的瑞安乃至浙南地区的各个方面。兹就举例说明此书几个重要方面的史料价值。

(一)粮价与灾异记载

道、咸、同年间自然灾害频繁,这是导致粮价上涨的重要原因,民众承受了严重的生存压力。根据对现存《过来语》灾异及粮价史料的爬梳,笔者认为道、咸、同年间的粮价有三段典型的相对高位期,这里仅就整体趋势而言,相对高位期里也不排除短暂的粮价较低的时期。

第一个高位期在道光十年(1830)至十四年(1834)间,十二年至十四年尤为频繁。如十二年五六月,阴雨绵绵,邑中多疫病。八月大风雨,荡园所种木棉、番薯等都被淹没,稻子所收无几。闰九月雨雹如豆。十一月连日雨雪,苦寒不可当,冻死者所在多有。闰九月半,晚禾初登场时,耐谷价一千三百算,“父老皆叹为未闻”。十二年十月以后至十三年五月,谷价已达千八百。十四年正、二月二千,三月二千三四百,四月二千六七百,五月望后三千。十三四年间,“贫民吃草吃糠,釜中食与喂猪料相似,甚有数日不举火者,真是耳不忍闻、目不忍见形象”。三年之中,以十四年的受灾情况为最严重,“饿莩处处有之。城间乞人饿死者,日日有之。又大疫,无处无病人,死者甚多”,以致五月间发生饥民抢劫有谷之家。

第二个高位期在道光二十三年(1843)至二十九年(1849)间。如二十三年八月大风、潮溢,沿海村落有痧症,“九月间,郡城内好米,合四千钱一石。午前有卖,午后则无,真事之可骇者”。二十四年秋虫灾,催科政急,粮价更增,新米一石价六千。二十六年时行疾病、旱、大风大水、虫伤田禾,“谷米腾贵,外间饥窘之人,其情形不堪言状。至如被水漂溺之处,更无论已”。

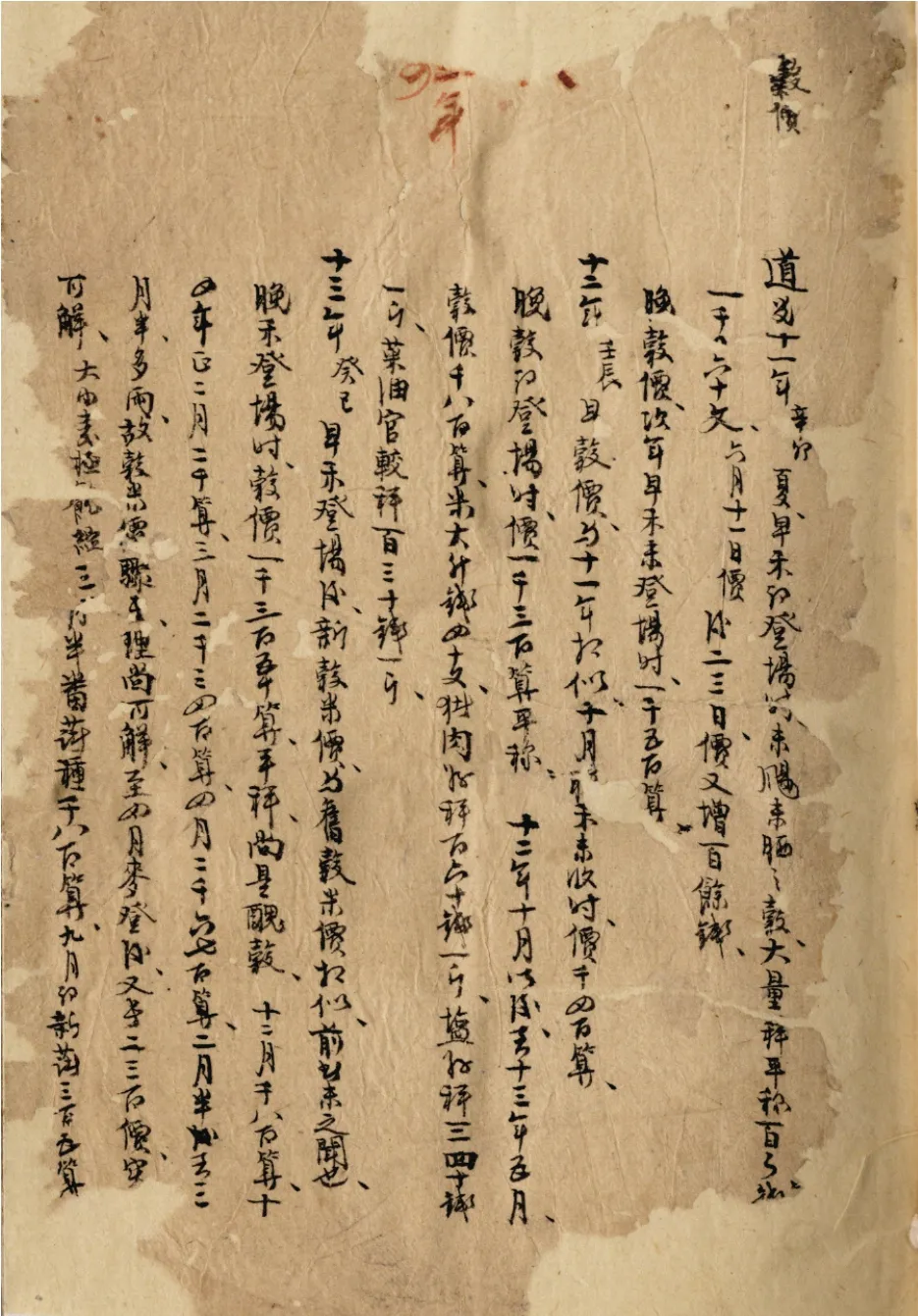

《过来语》第二册首页

第三个高位期在咸丰三年(1853)至同治三年(1864)间。如咸丰三年六月大水,“温郡遭此风水之灾,种植生息,失去十之七八,滨海荡地,丝毫无收”。即使素称富庶的屿头村,三百馀户中柴米不绝之家,不到十户。而有田无谷之家,纷纷减价卖田,上年二十馀千的一亩荡地只值七千,又扣除垫札钱等,只得六千馀文。甚至田有千亩者,避水居楼上,两昼夜不得一餐。可见贫民的生活更加困苦不堪。咸丰八年以后,因金钱会事件,四处粮食不通,物价腾贵。十年二三月苦寒雨霰。十年至十一年物价上涨,“工雇蔬菜及一切必需之物,价昂一倍,贫民更难措办”。同治元年正二月谷价千二百,至五月尽,增至二千五六百文。三年六月间霉蛀番荠干,竟达千四百钱百斤。同治三年七月,赵钧感慨这十年间的物价:“十年来,四方多寇,货贿难通。来自外地者,价值比前倍贵不等。即出自本处货物,卖者亦效尤成风。其馀不虑不给者,亦较贵一倍。”“四方多寇,货贿难通”是造成瑞安乃至浙南粮价上涨的原因之一,但是这十年内自然灾害的频繁,其影响之严重并不亚于战乱。

瑞安作为当时温州的重要产粮区,雍正九年(1731)雍正在给浙江总督李卫的奏折上朱批道:“沿海一带潮湿之区,米谷难于久贮,又山多田少,民间鲜有盖藏。温州则全赖平阳、瑞安,台州则惟恃黄岩、太平等县所产之米贩运接济”[6],因此瑞安的粮价变动对浙南地区的影响是举足轻重的,《过来语》中记载的这些天灾、粮价、物价等信息为研究道、咸、同时期瑞安乃至浙南地区的经济、社会生活提供了珍贵的史料。

(二) 经济剥削与政治剥削加剧

地租剥削花招多,土地兼并的现象非常严重。浙南地区的地租剥削率是极高的,当时每亩地租高达二百斤到三百斤,靠近河边的上等田,有时高达四百斤,约占全年收获量的百分之七十到八十,超过了全国的地租剥削率[7]。在地租之外,地主还有其他花招,如“扎耕银”“扎耕鸡”“习惯亩”“大秤斗”等[8]。道光十二年闰九月二十五日赵钧记道:“贫民佃种租田,田好租轻者,尚少有所得,否则,通盘估算,徒自贱苦耳。其他私项陋习,更不可效。此窍务农者不知。余闲时从中细计之,特为指出。贫民少资本者,不如别寻小经纪,用力谋生也。”而在灾荒歉收的年份,农民只能勉强缴纳田租,甚至贱价卖田,虽断定几年后可以赎回,但条件极端苛刻。咸丰三年十月初记:“上年廿馀千一亩荡地田园,本秋只值七千。买主又扣垫札钱五百文,仲钱二百五十文,卖主只得实钱六千弍百五十文。契连虚注价七千七百文,断定六年外取赎。札注明年上季交上手租钱五百文,下季交上手租钱一千文。”一亩二十馀千的地,卖主只得六千二百五十文,每年需交租钱一千五百文,交完六年,才可赎回。咸丰四年十二月十五日记:“前池卖盐人说,伊地田园,上年买来,一亩价廿七八千,本冬售与人,只五六千。又契断五年外听赎。”虽然咸丰四年七月粮食丰收,谷价下跌,十月十四日记:“现在晚谷价,比四五月减三之二。十月初,好焦谷只合七百五十钱百斤。谷价如此骤减,宜贫民易以谋生,而典当既尽,借贷无门,仍有衣不蔽体,枵腹坐饿者,十室九空,于今为极。早季后,仍有吃糠、吃番薯叶者”。贫民赎回田地,谈何容易。而翌年七月后又是灾难连绵,咸丰五年十二月二十一日记:“吾瓯又连年灾荒,有田之家半价而售,甚有只得四分、三分之一者,窘急何如。”减价卖地的结果只能使富者益富,贫者益贫,土地兼并加剧,越来越集中于富户手中。以富户为代表的群体,从事典当和高利贷活动,进一步强化对贫民的剥削,将其拖入贫穷和饥饿的悲惨境地。道光七年六月记赵钧道光五年时借得五十千钱,两年后本利共收六十千。道光二十一年二月三十日赵钧记“瓯俗典铺起息,比省会重三倍有馀。如当钱三十五千,一月该利八百七十五文,省会五十两,八厘起息,一月只合二百八十文”。即使息重如此,借贷行为仍很普遍。道光十六年,赵钧馆东张晓园家“富甲一乡,其邻村后李一聚落,不下二百家,不负张氏钱者,只二三家”。在灾害频繁的年份,更需借贷来维持生活。道光二十九年八月十五日记,仙港一村计四百馀家,二十八年因歉收,村人不借贷者只二十家。而在灾害频仍、贫民吃草吃糠的道光十四年,“典铺皆闭”,无处质钱,可见当时社会之萧条破败。

地方政府财政剥削和赋役负担的加重。鸦片战争后,田赋加征更为苛刻。道光二十四年十二月记县令赵景铭“无政不酷,视民如仇,事事令人欲哭。而催科政急,粮价更增,又其馀也。冬十一月,下乡亲征日,粮价新银一两价弍千八百,新米一石价六千”,而据郁翁说,“二三十年前,邑人上控后,银价一两千五百,米价一石二千外”。即一两地丁银折价比战前增加将近一倍,一石漕米折价比战前增加两倍,浙南地区的田赋负担,等于增加了一倍到两倍[9]。而咸丰四、五、六三年的田赋也非常高,这几年灾害集中爆发,又正处于太平天国运动如火如荼的时期,清政府亟需军费。以六年为例,“新银三千五,陈银四千,陈米七千”。六年五月赵钧感慨道“三四年来,质库往来如织,赎当者十不得一,百姓窘迫如何”。而富户损失尤为严重,贫民在天灾面前已经自顾不暇,富户自然成为政府搜刮的重点对象。咸丰三年二月,“上官催办钱粮。札到,限州县三日内起解,以应军饷。邑主亲叩各钱铺派办,分上、次二等,上铺派银六十两,次四十二两。国用亏绌若此,闻之令人心惊。现又闻勒派富户捐助。”咸丰四年二月记“现在十室九空,朝廷又下捐输之诏,州县承上官意旨,只图取媚,不顾大体,时谓之勒捐。闻之惊骇。黄抚军宗汉严札州县,着其依限照数,令各殷户赶紧捐纳,否则,动用火签拘提如重犯”。鉴于当时已经“十室九空”,因此这里的殷户不排除士绅,而士绅确实也是政府的征收对象之一。咸丰八年二月蔡小琴、叶玉璇等十人,蔡、叶系举人,“傅邑尊办绅衿户粮太猛,故士子不服”,以蔡、叶为代表的绅衿认为官府田粮银价一两折钱二千九百八十文太重,于是向县令傅斯怿请求恢复自封投柜旧例。当时银价市价两银,直钱一千五百文。依柜价,纳入赢钱一倍。以邑计,一年官得赢钱三万千。虽然最终官府减去三百,但负担依然沉重,官府仍然是这场骚乱的获利者,而“贫户制于胥吏,实无多益”。

(三)各种群体之间的矛盾

浙江巡抚左宗棠在同治二年(1863)十二月《复陈参奏不实情形折》中说:“浙江受祸之惨,为东南各省所无。揆其受弊之由,则实由于官绅、兵民怀利行私,各争意气之故。本年三月内,臣附片陈奏,所称‘民与兵勇仇,绅与官吏仇;久且民与民仇,而械斗之患起;绅与绅仇,而倾轧之气生。乖气积久,灾沴乘之’,正谓此也。”[10]考虑到具体语境,有学者认为该折子系左宗棠攻击奉旨在温州办团练的孙锵鸣参奏地方官严重失实,因此这段话有更为明确的指涉对象——温州[11]。左宗棠所奏各种矛盾,是对当时温州社会关系的高度概括,《过来语》即是明证。各种群体之间的矛盾,主要表现为三对矛盾:官与民、士绅;贫民与富户;上层士绅与下层士绅、有财无势的富户。官与民、士绅的矛盾,可从上文政府的财政剥削和赋役负担加重中得到集中体现。

贫民与富户的矛盾,与道、咸、同年间接连不断的自然灾害有直接的关联。对于大多数小农家庭来说,为了支付高额的地租、高利贷利息以及政府的田赋等,不得不出让粮食,而在天灾频繁的道、咸、同时期,收成锐减,重压之下更加困苦不堪,甚至卖儿、卖女、卖地。而田有饿莩,市有馀粮,富户乘机提高粮价,官府不早出示减定粮价,使富户大发灾难财。在灾难深重时期,饥饿往往逼迫贫民走上“不法之途”,劫粮事件便时有发生。道光十四年饥荒,五月望日郑姓人粜谷刻扣被劫,此后数日,四处饥民效尤生心,处处骚动,“富于财者,人人自危,状如贼在咫尺,寝食不安”。赵钧所在下金村没有富户,同样担忧抢劫,“闻风惶惑,嘱人探听看守,举室若狂”。因此劫粮事件影响所及,当时有谷而非富户者,亦人心惶惶,不可终日,可见造成了一定范围内的社会动荡。官府本应早日出示减定粮价,而县令刘礼章“在任时姑息为爱,使富者相时射利,贫者蓄怨日深”。赵钧认为“非饥民好为乱,富者有以激之也;富民之贪欲无厌,刘邑尊有以养之也”。各村之间、城乡之间各自为计,“地近咫尺,亦相视如秦越”,甲村有谷,不得粜与乙村,乙村亦然,此乃自杀政策也。如甲村人私自往乙村粜,价与五月望前无多减,而奸邪小人从中取利,富民亦乐人之私粜。因此减价政策有诸多纰漏,不能贯彻始终。正如赵钧所谓“民贫已极,饥寒生盗心,势所必然”,当食物充足时,盗贼则一哄而散,咸丰三年六月大水后,“劫盗蜂起,无人不皇然如不终日”,后食物四处云集,谷米价渐渐减缩,则“乞丐鼠窃亦鲜”。然而在重灾面前,不少贫民贱卖土地,脱离原来的宗法组织,成为流民。如大罗山山贼亦有不少因灾而成为流民者,“大罗山地介永、瑞,窎远深广,又多岩洞,素为贼薮。近年因粤匪作乱,奸徒乘变生心,招引党类,肆行劫掠。加之风水为灾,游手饥民,不呼自至”(咸丰四年二月记)。道、咸、同年间自然灾害的频繁与严重,折射出当时社会尤其是农村社会动荡程度。正如邓拓所言,“我国历史上累次发生的农民起义,无论其范围的大小,或时间的久暂,实无一不以荒年为背景,这实已成为历史的公例。”[12]

上层士绅与下层士绅、有财无势的富户之间的矛盾,主要原因在于官府苛捐杂税重压之下,贫民因灾害频繁,自身难保,官府将勒派纳捐的对象直指士绅与富户。士绅因为有功名,与官府有一定的关系,往往占据有利的地位,尤其是上层士绅。赵钧在咸丰四年里记载了姜、陈二姓富户被迫捐输一事,为了解当时的纳捐情况提供了绝佳的材料。瑞安主捐输事者为孙锵鸣,领局者为教谕沈丹书,分任劝捐局绅为胡珧、许登墀。孙锵鸣作为奉调来乡筹办团练的京官,与沈丹书是上层士绅的代表,把持了捐输局的大权,而捐输之事,县令何元辅虽局中收款给照,必关会移详,实际上并“不与其事”。于是捐局中人“各自庇其亲戚知好”,“从中规利,各立门户,互相倾轧”,软弱富户如姜、陈二富户被玩弄于股掌之中。陈希曾曾向孙锵鸣认捐百九十二千,因“好用心计,希图短交”,只交一百二十千,孙锵鸣“心恶之”,将捐票交给县令催缴。县令下乡,带去势衿,押令陈希曾、陈希成捐钱一千贯,二人不得已立票。陈希曾系赵钧馆东,赵钧熟悉其事原委,感慨“捐局中诸人,同是办公,而各怀私利,互相倾轧,不顾捐户利害,致使道路传闻,人心瓦解”。而他对居乡士大夫曾经有过信念,士大夫“当民情欢哗疑乱之际,须以公正平直之言定之,不可存一毫私心。未乱当止之,既乱当平之”(道光十四年五月廿一日),此时已全然瓦解。显而易见,儒家道德观在当时的温州乡村社会中已趋于崩溃。其实,上层士绅也有受到倾轧者,比如咸丰八年赵钧馆东林若衣(咸丰七年任安徽祁门知县)亦因司事者挟官横行,困于“捐输一事”。因此只有在捐局中掌握有利地位的士绅,往往是上层士绅,才能在这场勒捐中幸免于难,甚至从中“规利”,这无疑加剧了上层士绅和下层士绅、有财无势的富户之间的矛盾,也导致了上层士绅内部的分裂。

四、战乱记载

赵钧所处时代正值中国近代社会极度动荡时期,鸦片战争、太平天国运动、金钱会事件对浙南地区产生了重大的影响,民众一直生活在战乱的阴影之下。《过来语》对这些事件进行了细致的记录,为了解这几大事件对温州的影响提供了宝贵的史料,尤其是鸦片战争和金钱会事件。

(一)鸦片战争

虽然战火没有直接波及温州,但因地理位置毗邻战场,温州也曾做过抗击准备。赵钧时刻关注鸦片战争的形势,他对镇海、定海、厦门、广州等战事进行了详细的记载,其信息来源主要是当时的邸报、官员奏报以及相识的宁波人、处州人的口述,时效性强。而在作者的记载中,也侧面反映出中英两国的巨大差距,尤其是清政府的腐败。军事指挥者,如靖逆将军奕山谎报军情、欺上瞒下,扬威将军奕经选妓征歌,不以国事为重。宁波人士嘲之云:“威不扬,逆不靖,两将军,难兄难弟。”官兵也存在未战先怯之心,定海之战中葛云飞带领之兵,“计九百四十名,阵亡者不及三分之一,馀悉逃归。初,九百四十名之中,一半拨守汛地,守汛者多预为脱逃计,则他处调防者可知。港口多三板舡以渡逃者,每人舡钱千文,无钱则脱衣以抵”。赵钧听闻广东三元里民众英勇抗英事迹,发出“官兵不如乡民之自为计之尽心尽力”的感慨。定海陷后,“官民多自为计,未见有实心为国家画万全之策者。而奸民乘间生心,土豪借保护乡闾名,希图肥己”。如在瑞安,知县梁元冒报修城,“修城经费,出自邑中富户,召募乡勇皆游手之徒,应点领给,有名无实”。督抚命令在近海处所筑土堡防卫,赵钧认为“无益毫毛,徒占民田”,乡间土豪却托名筑堡横行,希图邀功。鸦片战争期间,又有汉奸为英人作向导,“今滋蔓于海疆者,大半汉奸”,甚至有内贼乘势劫掠。而温州城内戏文昼夜不绝,乡间花会盛行,文武官全然不管。鸦片战争之后,鸦片进口量急增。嘉庆末、道光初年间年进口鸦片不及千箱,道光二十年后每年进口过二万箱,咸丰十一年赵钧依据宁波刊行夷书所载,每年进口约计五万五千箱。《过来语》中因吸食鸦片败家者亦复不少。咸丰三年之后数年内,《过来语》中多次出现“匪党英夷”“广东艇匪”“夷匪”“红毛夷舡”在沿江沿海地区骚扰劫掠的种种行径,胡珠生将其辑出,并分析这些团伙即是以英国海盗商人为首的匪帮[13]。这些生动细致的史料鲜明地反映出当时温州民不聊生、政府软弱腐败的惨象。

(二)金钱会事件

咸丰八年四月赵钧记道:“现在瓯郡情形,西青田、处州,南福建浦城,东乐清,俱有寇警。而境内大罗,又有教匪谋变,加之瓯江停泊广东、福建、台州三处舡只,时相斗争”,可见温州陆路处于太平军夹击之下,水路也不通,“不靖之形,四面皆同。通郡人如坐愁城中”。而金钱会事件对瑞安影响巨大。金钱会相关史料已被温州文献丛书本之《太平天国时期温州史料汇编》(上海社会科学院出版社,2002)收录,作者多为参与组织团练、参加镇压金钱会和太平军的亲历者,因此是研究金钱会的第一手资料。赵钧僻处乡村,对金钱会事件的记录限于所见所闻,视野多囿于村落,但也有一定的史料价值。在赵钧笔下,金钱会焚劫,民众惨遭荼毒,而官府在焚毁贼巢时,不示谕使周边平民迁徙,殃及无辜百姓,如咸丰十一年,官兵至东山下埠至垟头金钱会据点,“不分皂白,一律焚毁捣荡,二百馀家仅留五屋”。官府招募之乡勇,多外地游手无赖之徒,不如本地义民之勇。如咸丰十一年瑞邑会剿之役,“转赖本地义民为先锋,招募之勇,退列于后,得胜仗,抢夺争功,更甚于调遣之兵。而挟势强掠平民货物,又甚于贼,并有与贼通者”。富户被迫入局,如隔江富户郑九,“初为钱匪胁制,捐银投附。及孙蕖田侍读设立团练总局,又强之入局”,后遭金钱会报复焚劫,官府置若罔闻。各村富户又被官府勒捐助饷,“大半匮乏,甚至有田在隔江者,无租可收,窘急不堪”,官府“日延一日,多一日之费,即张贼一日之胆”。而局中某些人“借防守名,科敛都内怯懦殷户为囊橐计”,各怀私心,专图邀功。对于民众在金钱会事件中伤亡的人数,赵钧亦曾反思过:“贼未临,人人自危,一若贼来无人不死,无家不破。亦思前此被贼焚掠之处,人死家破,固亦有之。其实通盘看来,百无一二”。从这些资料看,赵钧在如何对待金钱会事件的态度上,立场还是较为客观的,因此这些史料有其独特的价值,为后人更加客观地了解历史提供了重要的信息。

注释与参考文献:

[1]张慕骞.过来语钞[M]民国抄本:跋.

[2]张慕骞.过来语钞[M]民国抄本:记.

[3]张棡.杜隐园日记[M]稿本:光绪二十五年日记.

[4]张慕骞.过来语钞[M]民国抄本:跋.

[5]张慕骞.过来语钞[M]民国抄本:记.

[6]清世宗.世宗宪皇帝朱批谕旨:文渊阁四库全书423册[M].上海:上海古籍出版社,1987.p370.

[7]周梦江,马允伦,蔡启东.试论金钱会起义的原因[J].温州师专学报:社会科学版,1980(01).

[8]俞光.瑞安经济史[M].浙江:浙江人民出版社,2013.p267-268.

[9]周梦江,马允伦,蔡启东.试论金钱会起义的原因[J].温州师专学报:社会科学版,1980(01).

[10]马允伦.太平天国时期温州史料汇编[M].上海:上海社会科学院出版社,2002.p251-252.

[11]李世众.晚清士绅与地方政治——以温州为中心的考察[M].上海:上海人民出版社,2006.p137.

[12]邓拓.《邓拓文集》第二卷[M].北京:北京出版社,1986.p106-107.

[13]胡珠生.温州近代史[M].辽宁:辽宁人民出版社,2000.p32-37.