把握学段目标促进有效衔接

林枫

“图形与几何”是以发展学生的空间观念、几何直观、推理能力为核心的。《义务教育数学课程标准(2011)》中针对这部分内容的编排体现了从生活到数学、从直观到抽象、从局部到整体的特点,且三维、二维、一维图形交替出现,目标要求逐渐提高。在认识同一个或同一类图形时,要求都有明显的层次性:从“直观辨认”到“初步认识”,再从“认识”到“探索并证明”。那么,我们该如何有效实现不同学段教学的有效衔接?本文以“认识平行四边形”的相关教学为例谈一谈具体的做法。

一、了解教材编排特点,准确把握学段要求

学生从对客观物体的观察中逐渐抽象出图形,是一个逐步深化、渐进提高的过程。为此,教材在编排上根据学生的认知能力与年龄特点,以逐步拓展、螺旋上升的结构,把“图形与几何”的内容均衡地安排在不同的学段中,每一学段都有相应的达成目标,这样,既注意前后连贯,又能突出每个年级的学习重点,分散难点。“认识平行四边形”这一内容,在小学阶段分为直观辨认和概念学习两个阶段进行编排:第一阶段安排在一年级,仅要求学生能够直观认识平行四边形,能从具体的实物或图形中辨认出哪些是平行四边形,对平行四边形的一些特点有初步的直观感性认识;第二阶段则安排在四年级,以“两组对边分别平行的四边形叫作平行四边形”内涵定义法,对平行四边形加以理性认识。教师要认真研读,理解教材的编排意图,准确把握不同学段的教学目标,关注知识的过渡与衔接,以免出现盲目拔高或降低要求的现象。

二、立足学生原有经验,合理展开教学活动

学习的起点是弄清学生已经知道了什么,新知的建构往往是通过新旧知识的衔接来完成的。成功地实现原知与新知的衔接不仅可以激发学生的学习兴趣,降低学习的坡度,而且有利于学生对知识的整体认知与建构。

考虑到在一年级下学期,学生对平行四边形的基本特征有了初步的感受,该部分的教学笔者立足于学生已有的知识基础,以“你身边哪些物体的面是你认识的平行四边形”问题为起始,结合教材中的实物图片,引导学生抽象出位置、方向、大小都不同的平行四边形图形,由此激活学生已有的知识储备,扫除新知带来的距离感,为学生对平行四边形的认识从感性到理性铺好路径,从而实现知识间的学段衔接。

三、遵循学生认知特点,经历有效探究过程

“图形与几何”领域的知识,对于小学生来讲,无论是线、面、体的特征还是具体某一图形的特点,都是比较抽象的。但正如波利亚所言:要用一切办法使它们看得见,摸得着。《课程标准》中较多地使用“通过实物和具体模型,了解……”“结合实例(生活情境)了解……”“通过观察、操作、认识……”等句式表述教学要求。相关教材内容更是在积累大量直观、感性材料的同时,通过活动化的形式呈现,如拼一拼、摆一摆、折一折、比一比等。实际上这些措施都明确了认识图形的过程和方式,生活经验、情境描述、观察实物、动手操作、几何抽象等都是培养和发展学生几何直观、空间观念的重要途径。

例如,“认识平行四边形”的相关知识在一年级教学时的学习活动可以作如下安排与设置。

认一认:认识藏在物体上的平行四边形,初步感知图形的特点。

想一想:怎样把手中物体上的图形请到纸上?

画一画:根据自己的想法,把物体上的图形拓印到纸上。

围一围:利用4颗钉子你能围出多少种不同形状的平行四边形?

研一研:仔细观察这些图形,它们的形状、大小各不相同,怎么就都是平行四边形呢?

找一找:周围哪些物体中还藏着是我们刚认识的平行四边形?

“认识平行四边形”的相关知识在四年级教学时学生经历的数学活动可以作如下设置。

回顾:生活中你们见过平行四边形吗?在哪里见过?(抽象出平行四边形)

猜测:这些平行四边形看起来形状、大小不同,但仔细观察,你觉得它们都有哪些相同的地方?(学生猜测:对边相等,对边平行,对角相等)

验证:每个人手中都有不同的平行四边形,你能想办法动手验证自己的猜想吗?是不是所有的平行四边形都具有这样的特征呢?

交流:你觉得什么样的图形叫作平行四边形?

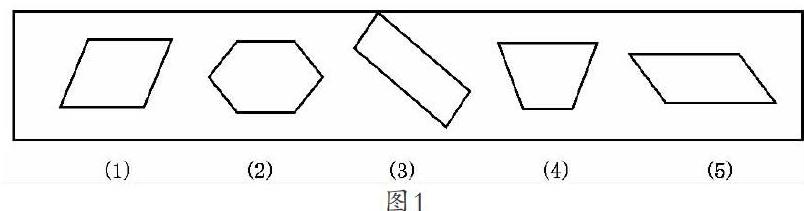

辨析:下面哪些图形(图1)是平行四边形,哪些不是?请说明理由。

这些根据不同学段教学目标精心设计的学习活动,不仅遵循了学生认知从直观感性思维到抽象理性思维的发展,更实现了知识的自然推进与有效衔接。同时,让学生在不同层次的学习中积累下丰富的数学活动经验。

四、深刻理解知识本质,建立知识整体联结

我们要充分认识到数学课程结构阶段性和整体性之间的关系,纵观教材,系统思考。在备课之前的调查时,笔者发现大部分学生都知道“长方形是特殊的平行四边形”,可是当笔者问他们“特殊在哪儿”时,他们的回答大都是:“平行四边形没有出现直角,而长方形的四个角都是直角。”可见,学生对平行四边形的认识仅仅停留在表面,对于两者之间的包含关系并没有真正理解。鉴于此,笔者在教学时,借助基于现代信息技术的多媒体课件的动态演示,将平行四边形和长方形、正方形三者之间的包含关系分两个层次进行深入理清。

第一层次:认识长方形和正方形都是平行四边形。

(1)(课件出示两组平行线)同学们,借助自己的双手,像林老师这样(手势表示)创造一组平行线,再跟同桌的比划一下。

(2)(课件动态演示两组平行线旋转、相交)如果像这样旋转手中的平行线,当它与你同桌手中的平行线相交时,中间会出现什么样的图形呢?先想一想,再与同桌交流、验证。

(3)(课件动态演示五次不同的旋转、相交的情形)同学们,在每次的旋转、相交中出现的四边形,什么变了,什么不变?

(4)师小结:不管四边形发生怎样的变化,只要是这两组平行线相交形成的,两组对边就始终会分别平行,它一定是平行四边形。

第二层次:认识长方形和正方形的特殊性。

(1)(课件演示:两组平行线相交出现直角)请再仔细观察,中间形成的始终是平行四边形,但是跟之前的平行四边形一样吗?

教师引导学生小结:长方形是特殊的平行四边形。

(2)(课件演示:拉近两组平行线之间的距离变成四条边都相等)如果再特殊一点,当四条边的长度都相等时,这个长方形就变成了?

(3)教师引导学生小结:正方形是特殊的长方形,长方形是特殊的平行四边形。(课件展示三者之间的关系集合图)

抓住平行四边形的本质属性,引导学生在变与不变中深刻理解平行四边形、长方形、正方形三者之间的包含与被包含的关系,使学生对平行四边形的认识向纵深发展,也使“认识平行四边形”这部分的知识实现了整体联结。

(作者单位:福建省连江县教师进修学校第二附属小学 本专辑责任编辑:王彬)