中级非洲留学生汉字习得偏误分析

【摘要】本文通过研究中级非洲留学生的作文语料,分析其中产生的汉字偏误,并将偏误归类,寻找偏误产生的原因,希望对学习汉语的非汉字文化圈的外国留学生的汉字学习中的问题进行探讨,并对对外汉语的汉字教学提供一些参考意见。

【关键词】汉字;非洲留学生;偏误分析

【中图分类号】G642 【文献标识码】A

汉字是记录汉语的符号,是对外汉语教学中重要的一环,又是教学过程中的难点,如果只学习听说而忽略读写能力的培养,学生的实际语言交际能力势必具有很大的局限性,且难以提高到中高级阶段,因此,培养学生汉字读写能力是必不可少的。

在实际的教学过程中,许多外国留学生在学习汉字时都会遇到许多问题,即学生书写汉字的偏误具有普遍性和特殊性:前者说明不论是什么国籍,母语是什么,学生的汉字书写都会存在偏误;后者则意味着,即使是存在偏误,不同学生产生的偏误类型也不尽相同。从大的分类角度来看,汉字文化圈与非汉字文化圈的留学生由于文化背景和母语带来的影响不同,产生的汉字偏误类型具有明显区别,因此在进行偏误分析的过程中,有必要将这两类留学生区别开来进行研究分析。

笔者选取了非汉字文化圈的12篇非洲留学生作文作为分析的语料来源,留学生来自广东工业大学,母语为法语、英语或阿拉伯语,汉语水平为中级。

一、汉字偏误类型分析

在以往的汉字偏误研究中,划分的标准很多。张旺熹(1990)将汉字的偏误按照部件和结构分类;肖奚强(2002)则主要关注部件,将汉字偏误分为部件的改换、增减、变形变类三部分;江新、柳燕梅(2004)主要从错字和别字的角度来划分汉字偏误类型。笔者综合了三者的研究成果,将汉字偏误类型分为错字和别字两大类,根据现代汉语的解释,“错字”指的是无中生有,在字的笔画、笔形或结构上写错了的字;而“别字”指的是张冠李戴,本该用某个字,却写成了另外一个字。其中,错字包括笔画偏误、部件偏误和结构偏误;别字包括同音误用、近音误用、近形误用。

(一)错字

1.笔画层面

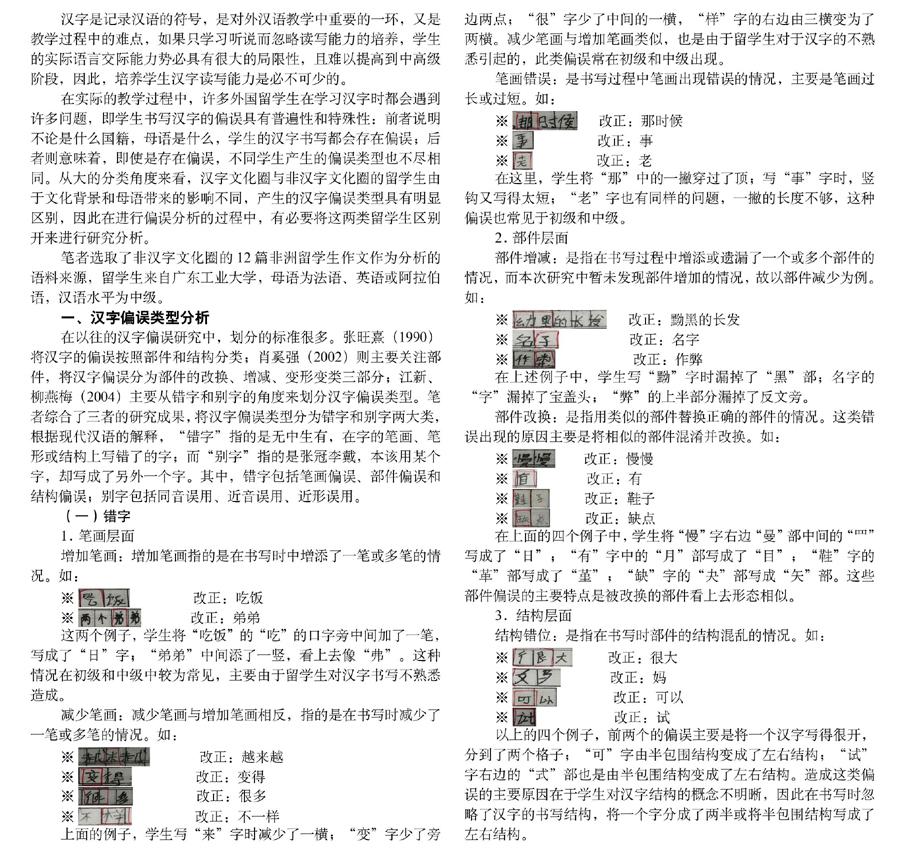

增加笔画:增加笔画指的是在书写时中增添了一笔或多笔的情况。如:

※ 改正:吃饭

※ 改正:弟弟

这两个例子,学生将“吃饭”的“吃”的口字旁中间加了一笔,写成了“日”字;“弟弟”中间添了一竖,看上去像“弗”。这种情况在初级和中级中较为常见,主要由于留学生对汉字书写不熟悉造成。

减少笔画:减少笔画与增加笔画相反,指的是在书写时减少了一笔或多笔的情况。如:

※ 改正:越来越

※ 改正:变得

※ 改正:很多

※ 改正:不一样

上面的例子,学生写“来”字时减少了一横;“变”字少了旁边两点;“很”字少了中间的一横,“样”字的右边由三横变为了两横。减少笔画与增加笔画类似,也是由于留学生对于汉字的不熟悉引起的,此类偏误常在初级和中级出现。

笔画错误:是书写过程中笔画出现错误的情况,主要是笔画过长或过短。如:

※ 改正:那时候

※ 改正:事

※ 改正:老

在这里,学生将“那”中的一撇穿过了顶;写“事”字时,竖钩又写得太短;“老”字也有同样的问题,一撇的长度不够,这种偏误也常见于初级和中级。

2.部件层面

部件增减:是指在书写过程中增添或遗漏了一个或多个部件的情况,而本次研究中暂未发现部件增加的情况,故以部件减少为例。如:

※ 改正:黝黑的长发

※ 改正:名字

※ 改正:作弊

在上述例子中,学生写“黝”字时漏掉了“黑”部;名字的 “字”漏掉了宝盖头;“弊”的上半部分漏掉了反文旁。

部件改换:是指用类似的部件替换正确的部件的情况。这类错误出现的原因主要是将相似的部件混淆并改换。如:

※ 改正:慢慢

※ 改正:有

※ 改正:鞋子

※ 改正:缺点

在上面的四个例子中,学生将“慢”字右边“曼”部中间的“罒”写成了“日”;“有”字中的“月”部写成了“目”;“鞋”字的“革”部写成了“堇”;“缺”字的“夬”部写成“矢”部。这些部件偏误的主要特点是被改换的部件看上去形态相似。

3. 结构层面

结构错位:是指在书写时部件的结构混乱的情况。如:

※ 改正:很大

※ 改正:妈

※ 改正:可以

※ 改正:试

以上的四个例子,前两个的偏误主要是将一个汉字写得很开,分到了两个格子;“可”字由半包围结构变成了左右结构;“试”字右边的“式”部也是由半包围结构变成了左右结构。造成这类偏误的主要原因在于学生对汉字结构的概念不明晰,因此在书写时忽略了汉字的书写结构,将一个字分成了两半或将半包围结构写成了左右结构。

部件颠倒:是指在书写时将部件的左右颠倒的情况。

※ 改正:孩

这里,学生将“孩”字的左右两个部件的位置写反了。造成这类偏误的原因主要在于练习的缺乏,致使记忆不深,产生偏误。

(二)别字

1. 同音或近音误用:指用同音或近音来替换正确的字词,与学生所掌握的同音字总量较少有一定关系。如:

※ 改正:小时候

※ 改正:待一起

※ 改正:身边

学生将“小时候”写成了“小时后”,“待一起”写成了“呆一起”,主要是因为“候”与“后”,“待”与“呆”的读音相同。而“身”与“生”的读音相近也容易使学生产生混淆。

2.近形误用:指用形近字词来替换正确的字词。如:

※ 改正:真的是

※ 改正:期末

※ 改正:在我们家

学生将“真”写成了“直”,“末”写成了“未”,“在”写成了“左”,主要是由于这类字形相近的汉字,如果学生记忆不牢固,就容易造成混淆。

二、偏误产生原因分析

汉字是在一定的笔画的基础上,通过一定的构字规则组成的方块字,在空间上是一种二维平面的图形。组成汉字的是一些固定的笔画,如横、竖、撇、点、捺、提、折、钩等。这些笔画既可以从左往右写如横,也可以从上往下写如竖,还可以往斜方向写如捺、提。有的笔画在书写中甚至还会发生方向的改变如横折折撇等。这些形状不同、方向各异的笔画又分别按照一定的数量和不同组合方式等构成部件,并按照一定的布局组合成字。因此汉字这种复杂的书写规则和形体表征必然会给外国学习者的识记与书写带来困扰。

(一)笔画偏误的原因

1.学生的母语为拼音文字,其母语的字母数量相对于汉字的数量而言偏少。学生的母语只包含了几十个字母,而根据1988 年国家语委和国家教委联合发布的《现代汉语常用字表》,可以知道我们常用的汉字为2500字;次常用字为1000字 ,总覆盖率达到 99.48%需要3500 字。因此,留学生学习汉字需要花更多的时间和精力去记忆,也更容易在细节上出现偏误。

2.现代汉字在进行了简化过后,相似的笔形笔画较多,并且某些笔画的区别显著性不高。留学生识记汉字时如果只记住这个字大概的轮廓,而不注重局部细节,就很容易产生笔画上的偏误。

(二)部件偏误的原因

1.汉字蕴含了深厚的文化内涵,然而在书写时,学生没有真正掌握汉字部件本身蕴含的文化意义,往往只是机械记忆部件形体,“画”汉字而不是“写”汉字,所以到了真正动笔书写时,照葫芦画瓢,就容易出现部件的增减。

2.有时学生在记忆汉字时注意到了每个部件都有相应的意义,但是在书写时由于记忆的不清晰,就会出现类化部件泛化,造成了“”这样的部件类化偏误。

3.由于相似笔形多,区别特征不明显,由笔画组合成的部件,留学生书写起来就更加容易出错。

(三)结构偏误的原因

汉字属于方块字结构,学生没有了解掌握汉字结构的内部平衡律时,就会影响其对部件在构字时所占据的位置、笔画的疏密、大小等的认识,将一个字写得很开,或者将半包围结构的字写成左右结构,造成写出的字结构不匀称,乃至颠倒。

(四)别字产生的原因

别字书写偏误不同于错字,造成错字的原因主要在于字形,而造成别字的原因则大部分来源于学生的认知,这类的偏误不但外国留学生会犯,母语为汉语的中国学生有时也会犯。同音或近音产生别字的原因,是留学生的母语没有声调,导致学生的汉语发音不标准,从而难以区别同音字与近音字,这类的偏误会随着学生汉语水平的提高而得到改善。而形近偏误产生的原因主要是随着留学生汉语水平的提高,接触到的形近字越来越多,如果对形旁的内涵不了解,就容易混淆,从而产生偏误。

三、对汉字教学的建议

(一)培养学生良好的书写习惯

从汉字教学的初始阶段开始,教师就要有意识地规范学生汉字笔画、笔形的书写方式,并在教学种及时纠正学生的笔画、笔形、结构等错误。如果教学条件允许,最好可以在初级阶段开展单独的汉字课程,这对培养学生正确的汉字形体意识、养成良好的书写习惯、提高对汉字的熟悉程度有很大帮助。

(二)将字本位教学和词本位教学相结合

单纯的字本位教学容易使学习者会写而不会用,最容易造成音近别字、形音皆近字混淆的情况。而如果单纯采取词本位教学,则容易在字形上犯错,或者在使用汉字时受前后构词汉字影响而产生偏误。因而有必要将字本位教学与词本位教学结合起来,让学习者在习得汉字的基本书写规范的同时可以区别词语中相应的汉字搭配。

(三)不断培养和增强学生的汉字意识

对于非洲留学生这样的非汉字文化圈国家的学习者来说,汉字是一种完全不同的书写体系,汉字的学习所伴随的思维过程有一个从单向线性排列到二维平面结构、从形音联系到形音义三结合、从表音文字到语素文字的转变过程。

因此在汉字教学中,适度讲解形声字的构成、“六书”的意义等,可以帮助学生培养汉字意识。

(四)增加汉字练习次数

我们都知道:熟能生巧。作为学习者要克服遗忘就必须加强学习强度,在变换学习形式的前提下反复练习。教师可以按照这个理念进行汉字的课堂教学安排。

比如:在练习汉字的时候,可以先进行抄写,再采取听写的办法,听写完毕之后让两位研究对象交换批改,达到强化汉字辨认能力和识记强度的目的。

参考文献

[1]张旺熹. 从汉字部件到汉字结构——谈对外汉字教学[J]. 世界汉语教学,1990(2).

[2]肖奚强.外国学生汉字偏误分析[J].世界汉语教学,2002(2).

[3]江新,柳燕梅.拼音文字背景的外国学生汉字书写错误研究[J].世界汉语教学,2004(1).

[4]石定果,万业馨.关于对外汉字教学的调查报告[J].语言教学与研究,1998(1).

[5]周小兵,李海鸥.对外汉语教学入门[J].中山:中山大学出版社,2004.

[6]马芳芳.汉字结构知识与现代汉语常用字教学[J].绥化学院学报,2012(6).

作者简介:刘牧虹,女,1993年生,湖南省衡阳人,广东外语外贸大学研究生,研究方向:汉语国际教育。

(编辑:龙贤东)