粉尘工作现场个人防护用品监测系统研究

张彦丁+杨柯

摘 要:从高中生的角度关注了尘肺病患者,并以此为出发点,研究了如何对粉尘工作现场工人佩戴防护用品的情况进行科学监测,主要监测点设置在工作现场的出、入口,对此处的监测系统设计进行了研究,生成了监测系统组成图、监测系统逻辑图等,并试图运用技术手段规范工人的施工行为,直观、高效地保护工人的身体健康,降低尘肺病的发生概率。

关键词:粉尘;防护用品;监测系统;尘肺病

中图分类号:R136 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.08.094

1 研究背景

本文第一作者(张彦丁)是“微尘-山西高中生公益社团”(以下简称“社团”)的发起人,旨在从高中生的角度关注尘肺病患者。本社团由“大爱清尘”公益基金授权成立,该基金是由著名记者王克勤联合中华社会救助基金会共同发起成立的,该基金是专项救助中国尘肺病农民工兄弟,并致力于推动预防和最终消灭尘肺病的公益基金。

目前,我国的尘肺病人群有600多万,每1.5 h就有一个尘肺病农民工因无法呼吸而死亡,患上尘肺病的农民工多为青壮年,其因尘肺病而死亡后,整个家庭可能会失去收入来源,导致老无所依、幼无所养。然而,尘肺病主要与粉尘工作环境有关,工人长期吸入的大量粉尘会在肺中沉积而致病。因此,做好尘肺病的前期预防工作至关重要,而佩戴防护用品能很好地保护工人,是一道重要防线。然而,预防工作并不简单。

本文旨在研究如何对粉尘工作现场工人佩戴防护用品的情况进行科学监测,如何利用信息化物联网技术代替传统的人工巡查方式,从而提高工作现场防护用品的使用效率,运用技术的手段规范工人的施工行为。

2 研究思路和过程

2.1 研究思路

深入企业实地调研,采用问卷调查法、观察法等,对粉尘工作场所工人使用防护用品的情况进行统计和分析,从而为防护用品监测系统的研究提供依据。

2.2 研究过程

2.2.1 企业实地调研

2.2.1.1 调查对象

调查选择在粉尘较严重的生产性企业内进行,主要针对粉尘环境中的工作岗位。调查对象在工作现场的工人中随机选择。

2.2.1.2 调查方式

在工作现场对工人佩戴防护用品的情况进行观察和统计,并发放调查问卷。

2.2.1.3 调查结果分析

从现场观察的结果看,工人并未全部按照要求佩戴防护用品,佩戴比占调查人数的62.3%.其中,部分工人未佩戴标准的防尘口罩,而是以纱布口罩来代替,纱布口罩无法过滤和拦截粉尘,进而无法起到防尘的作用。同时,还发现部分工人未采取任何防尘措施就随意窜岗到粉尘严重的工作区,或工人转岗后相关培训未及时开展,导致其未采取任何防护措施就上岗作业。

此外,虽然企业对工人进行了职业卫生安全培训,并定期发放了防尘口罩,但部分工人并未做到自觉、正确、坚持佩戴防尘口罩,这为尘肺病的发生埋下了隐患。

2.2.2 防护用品监测系统研究

基于实地调研的结果,证实了通过培训讲解等仍然不能落实防护工作。经过专家指导,笔者希望能从源头上控制,运用技术手段实时监测进入粉尘工作场的工人是否佩戴了防护用品,告知未佩戴或未正确佩戴防护用品的工人,提早做好隐患排查工作,并采用声光、语音等方式时刻提醒工人,从而使防护用品的“科学使用”“坚持使用”落到实处。

3 研究结果

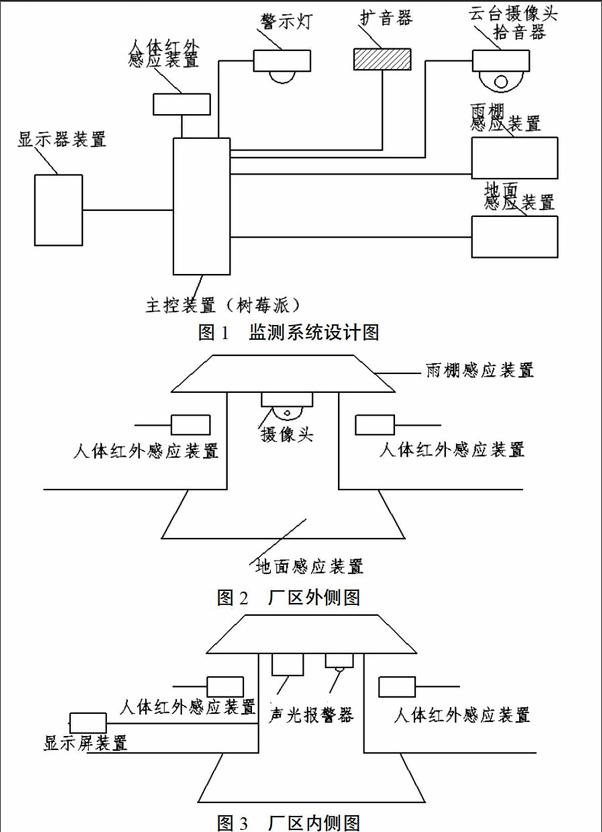

本监测系统通过类似高速公路ETC的设备对进入工作场所的工人进行提醒和记录,从而方便企业监管。本监测系统的优点为通过无源RFID标签和远距离识别,使安装在劳保用品上的标签轻便化,且不需要电池。通过在个人劳动防护物品上粘贴或缝制RFID电子标签,可实现智能化识别,从而提醒未登记注册或个体防护用品过期的企业。本监测系统的设计图如图1所示,厂区外侧图如图2所示,厂区内侧图如图3所示,监控系统逻辑图如图4所示。

本监测系统分别修改了出、入口内侧和外侧的路面预埋感应天线(线圈),在覆盖面积上方设立了1个雨棚(内、外均有)预置感应天线(线圈),可监测进入厂区和离开厂区的工人;入口两侧墙面和出口两侧墙面均设置了人员红外感知装置,可判断人员的行动方向(共4个人体红外感知装置);入口雨棚位置装有监控设备和拾音器,用于图像和声音的采集;出口雨棚位置装有声光报警装置和扩音器,用于提醒进入厂区的工人;厂区内设置了1个显示屏幕,用于动态显示人员的具体信息和统计信息等。

所有设备通过主控设备连接,再通过网络连接至管理中心,从而实现信息上报。主控设备主要由树莓派开源硬件、电源组件、串口扩展卡、RFID远距离读卡器等装置组成,通过局域网或互联网等方式接入管理中心的服务器或企业内部的安全监管系统。树莓派内部主要以Python语言开发主要业务逻辑代码,数据存储利用Sqlite 3,可实现定时上传数据,且内部附有树莓派的自我诊断信息和采集到的人员出入信息。

树莓派内建有基于Django的Web框架,可开发单页应用的Web程序,从而将统计信息、人员信息以饼图、柱状图、文字、数字等方式显示在厂区内的显示器上(显示器需要有Web浏览器支持)。

在工人头盔外部安装的RFID电子标签(头盔可安装带有电池的RFID电子标签,可用来定位员工的工作区域和提高识别率)作为主要的识别手段,防尘口罩等个体保护用品上的RFID电子标签作为逻辑判断识别手段。本监测系统的工作原理为:工人进入工作厂区入口处,人体红外感知装置感知到有人进入工作场所;当工人进入厂区内部,系统开始判断其身上的各种电子标签,比如头盔上的个人信息和所佩戴的各种防护用品的信息等,如果佩戴信息符合系统标准,则会反馈信息至显示器上,并通过语音系统致欢迎词和记录进入时间;当工人离开工作场所,厂房内侧的红外感应装置、感应天线等装置会采集人员信息;当工人离开厂区后,系统会记录工人的离开时间,并统计工人在厂区内的工作时间。此外,工人可通过访问服务器来了解自己进入工作场所的时间信息。

外来人员在没有任何RFID的情况下进入工作场所后,主要由人体红外感应装置感知和自动报警,并记录进入时间和外来人员的视频截图等信息;如果工人未佩戴正确的防护用品进入工作场所,则系统会在第一时间以声光和语音的方式通知工人,并加以记录;如果同时多人进入工作场所,则系统会判断防护用品的总数和工人的总数,发现异常后会发出声光报警和语音提示,并加以记录。

总而言之,本文利用信息化物联网技术代替了传统的人工巡查方式,可更加有效地避免工人在不规范佩戴防护用品的情况下进入工作场所,大大提高了工作现场防护用品的使用效率,并运用技术手段规范了工人的行为,降低了尘肺病的发生概率。采用计算机数据库记录的形式取代传统纸笔记录的方式,可实时统计、筛选每名工人、每个工种、每个工作场所的相应信息,便于管理者更加快速地定位存在问题的车间、工种或工人,从而更加有效地筛查出需要重点进行职业卫生安全教育培训的目标人群。因此,采用本监测系统后,可以大大提高企业的信息化水平、安全管理水平。

参考资料

[1]冯章志.尘肺病发病率的成因分析[J].健康必读(下旬刊),2013(09).

〔编辑:张思楠〕