对词义引申关系的认识

【摘要】在《中华大字典》中“除”字义项众多,看起来纷繁复杂但实际上是个互有联系的严整系统,并非杂乱无章。为了能以简驭繁地掌握“除”的义项,本文将运用词义引申的规律以厘清“除”字词义引申之间的各种关系,以期对“除”字词义方面有一系统认识,也对词义引申有具体可感的认识。

【关键词】词义;“除”;本义;引申义;引申方法

【中图分类号】G642 【文献标识码】A

“除”被给予了广泛关注,但所涉及的多为“除”字句的表意类型和介词“除”的语言功能,这些主要体现了“除”的语法意义。本文则主要就“除”字词义方面进行探讨,祈请方家指正。

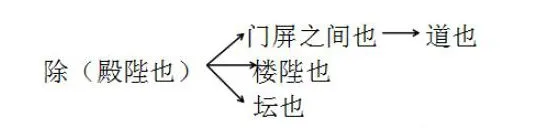

一、“除”本义引申的各义项

“除”的本义与现代常用意义相去甚远。许慎《说文解字》:“除,殿陛也,从阜余声。”①又《释名》曰:“土山曰阜,象形者,象土山高大而上平,可层絫而上。”②由此分析,“阜”指土石堆积物,有“大而平”特征,“余”指“剩下的”,综合来看表示土石堆积物的附加、多余部分,如为方便施工而修筑的临时性台阶。可见,“除”的本义是名词“台阶”,特指“宫殿的台阶”③。例如:

1.自前殿南下椒除,西出白虎门,和新公主揖奉车待门外。(《汉书·卷九十九下》)④

“除”在《说文》中有“按:阶级如山石之高下,故从阜”⑤,表示与地势的高低上下有关。当台阶的层级向上递增或向下递减时,“台阶”可引申为“楼梯”,即“楼陛也”。例如:

2.辇路经营,修除飞阁。(《文选·班固西都赋》)

“台阶”又是门与屏间的必经之路,据同所引申原则,则“除”为“门屏之间也”。例如:

3.扶辇下除,触柱折辕。(《汉书·李广苏建传》)

再利用词义引申基本规律之一,由个别、具体向一般、抽象引申,将门屏之间的状所进行扩充,则一般性道路均可,即“除”有引申义“道也”。

分析“除”本义时提及“阜”指“高大而上平”土石堆积物,那么“坛”与“台阶”就有了性状相类处,“除”引申为“坛也”。例句:

4.令诸侯日中造于除。(《左传·昭公十三年》)

此部分词义引申如图:

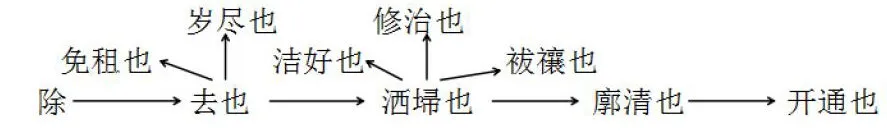

二、“除”动词基本义“去也”产生的引申

段玉裁《说文解字注》言:“除,殿陛也。殿谓宫殿。殿陛谓之除,因之凡去旧更除皆曰除,取拾级更易之义。从阜,取以渐而高之义,余声。”③不难发现,无论是上或下台阶,走一阶就会落一阶,即“去除”了一阶。这样在具体事物“台阶”与抽象动作“去除”间就建立了一种联系,当凸显点表现为动作及产生结果时,动词“去除”义就不难理解,由此,“除”的动词基本义“去也”。例如:

5.风雨攸除,鸟鼠攸去,君子攸芋。(《诗经·小雅·鸿雁之什》)

当“去也”的目的和结果及对象发生变化时,它的引申义就会向不同方向发展。本文主要从对象、目的和结果两方面进行分析。

(1)从对象出发:

当“去除”对象是“恶、邪虐、慝、污秽”等不好的抽象名词时,通过词义引申中可改变词义感情色彩的规则,“除”引申有“驱逐也”和“诛也”。例句:

6.琰圭九寸,判规,以除慝,以易行。(《周礼·考工记·玉人》)

当“去除”对象是人,如旧官员,据因果关系引申规律必有新官员接任,所谓“凡言除者,除故官就新官也”,则“除”为“拜官也”。

7.予除右丞相兼枢密使,都督诸路军马。(《指南录后序》)

当“去除”对象是草木时,“除”引申为“芟也”。例如:

8.蔓草由不可除,况君之宠弟乎?(《左传·隐公元年》)

当“去除”对象是服饰时,在固定场合使用,“除”就有了“去掉丧服”义,即“服阕也”,例句:

9.亲丧外除,兄弟之丧内除。(《礼记·杂记》)

类比服饰这一对象,当对象置换为鸟兽的皮毛时也可以解释,则“除”为“冬毛微堕也”,例如:

10.日者,阳之主也,是故春夏群兽除,日至而麋鹿解。(《淮南子·天文训》)

“去除”的特定对象如果是疾病,那么则无病了,也叫是“愈也”,所以通过分析,“除”还有间接引申义“愈也”。有方言说“病愈”为“病除”。

此部分词义引申如图

(2)从目的和结果出发:

“除”的动词基本引申义是“去也”,据因果引申“去除”可有“清扫”的结果,即“洒埽也”,“洒埽”亦同“洒扫”,取“洒水扫地”义。例句:

11.隶仆掌五寝埽除粪洒之事。(《周礼·夏官·隶仆》)

“洒埽也”必会带来“整洁”的结果,此处据因果引申不难解释,即“除”有间接引申义“洁好也”。例如:

12.朝甚除,田甚芜,仓甚虚,服文采,带利剑,资财有余,是谓盗夸。(《老子·第五十三章》)

同样地,“洒埽也”,先洒水在地上浥湿灰尘,前后清扫,会让地变干净,据引申规律中的类比引申,“除”可以带来修治,整治,使变好的结果,所以“除”还有间接引申义“修治也”。例句:

13.君子以除戎器,戎不虞。(《易经·象辞·莘卦》)

古人用斋戒或沐浴等方法除灾求福,所以在特定场合如祭祀、祈福时,“洒埽”的目的结果就是“去除灾祸”,由此,“除”由因果引申有间接引申义“祓禳也”。例如:

14.男巫掌望祀,旁招以茅,女巫掌岁时以祓除畔浴。(《周礼·女巫》)

“洒埽也”即为清除、清扫,由因果关系则又会带来“廓清、扫除”的结果,即“廓清也”。有例句如下:

15.东牟侯兴居曰:“诛吕氏吾无功,请得除宫。”(《史 记·吕太后本纪》)

“廓清”即扫除一切障碍,则必然带来“开通”的结果,所以,“除”有“开通也”这一引申义由因果引申规律可得。例句:

16.且数怒人主,以为奸人路除。(《吕览·去宥》)

回到“除”的动词基本引申义“去除”,“去除”则可有“免去”的结果,若免去的对象为特定事物“租税”,则“除”为“免租税也”。例句:

17.孟頫与阿刺浑撒里甚善,劝令奏帝赦天下,尽与蠲除。(《元史·赵孟頫传》)

上文分析了“除”有“免去”义,“免去”则“无”则“尽”,当利用类比引申时,“岁尽也谓之岁除”,俗云“除夕”。

此部分词义引申如图:

三、总结“除”各义项之间的引申关系

本文通过梳理“除”在《中华大字典》中的义项,厘清了“除”字本义和引申义及引申义与引申义之间的层次关系,构建了一个有关“除”词义引申层次示意图。更是对古汉语中词义的引申规律、词的本义和引申义及引申义与引申义之间的关系有了进一步清晰的认识,本文以“除”作为切入点进行研究探讨正是基于这一目的。

注释

①(汉)许慎著《说文解字》,北京:中华书局,1983年,第884页。

②(汉)刘熙著《释名》,北京:中华书局,1985年,第16页。

③(汉)许慎撰,(清)段玉裁注《说文解字注》,上海:上海古籍出版所,1981年,第1285页。

④(民国)陆费逵、欧阳溥存等编著《中华大字典》,北京:中华书局,1915年,第2678页。(本文所采用的分析文本)

⑤本文考察的语料主要是大型中华古籍全文检索数据库《国学宝典》,所有录用的语料均据相应的纸质文献校对。

参考文献

[1]王鸿滨.“除”字句溯源[J].语言研究,2003(1).

[2]时昌桂.范围介词“除”的产生和发展[J].伊犁师范学院学报,2009(2).

[3]陈昌来,朱峰.“除”类介词及“除”类介词框架的产生和发展[J].上海师范大学学报,2009(2).

[4]闵爽.对实词虚化的再认识——从“之”字的演变谈起[J].兵团教育学院学报,2000(1).

[5]胡安顺,郭芹纳.古代汉语[M].北京:中华书局,2006.

[6]王力.古代汉语[M]北京:中华书局,1997.

[7]王改静.高中文言文名词词义系统研究[D].石家庄:河北师范大学,2012.

作者简介:刘星辰,女,1994年生,湖北宜昌人,陕西师范大学,本科生,研究方向:汉语言文学。

(编辑:陈岑)