重生

李志国

曾几何时,人类认为世界是为我独尊、自命不凡、自高自大的,实际上在宏观的概念里或者空间的概念角度说,我们的人类在宇宙中,犹如一粒沙尘,并不比任何小动物更具有存在的价值。只不过在人类进化当中,人类的大脑比别的生物进化提前了一点点而已,从哲学的角度讲,大与小只是相对的概念和主观的错觉,生命本身应该是平等的,不应该存在等级的差别,所谓的高等动物、低等动物之分,是人类本身的错误做法。

我1959年出生于一个摄影世家,我的祖父在20世纪30年代的时候就开始开照相馆,在过去,摄影多数还是以照相馆的形式出现的。

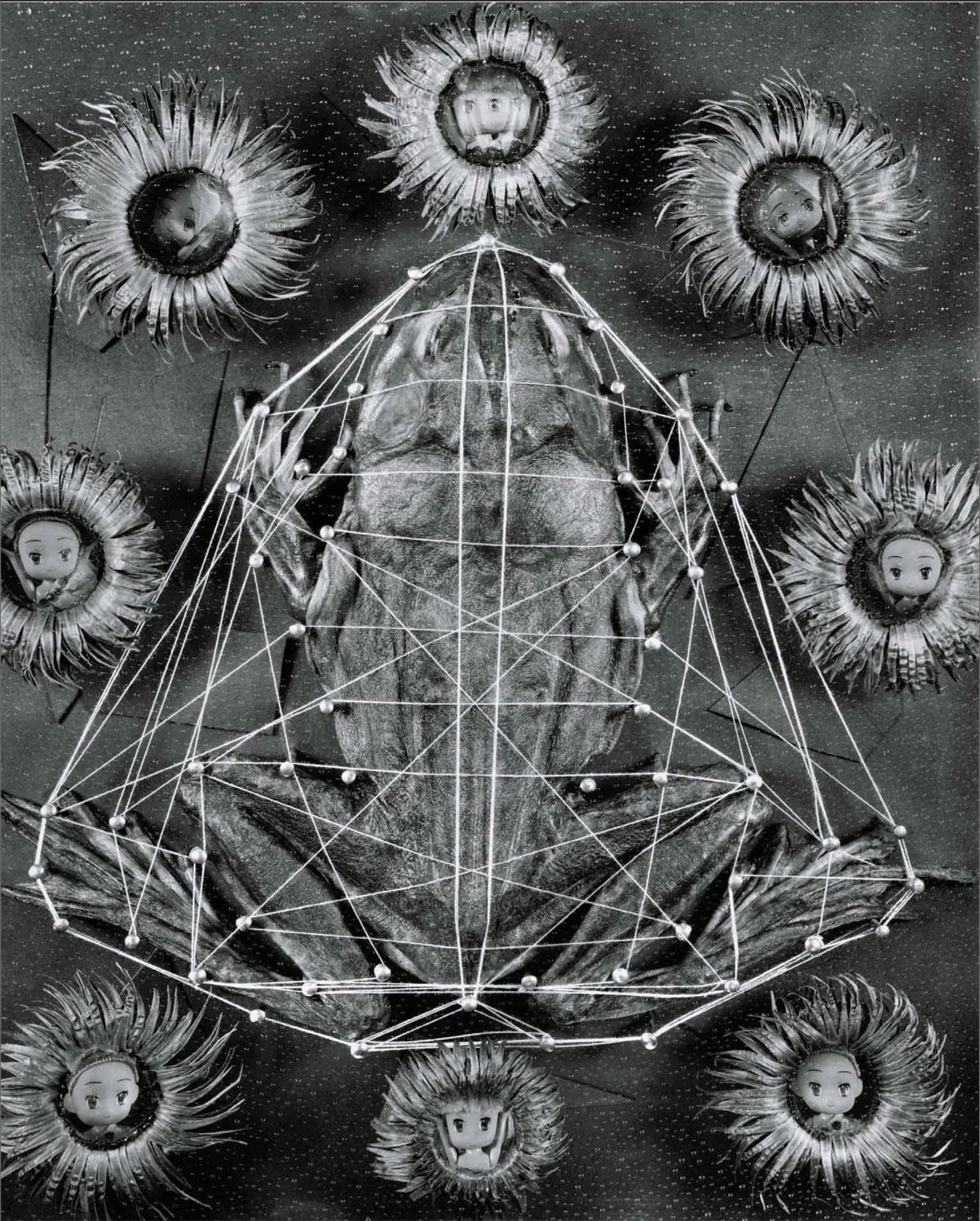

这组《重生》作品最初我给它取名叫《动物追悼会》。作品中的青蛙来自长春市的南湖,2012年夏天我去南湖游泳,看到一个人打捞上来一只已经死亡的牛蛙,我花十块钱买了回来,把它放到阳台顶上,一个礼拜左右这个牛蛙被晒干,然后我用放大镜看了一下,发现这个晒干的牛蛙质感非常漂亮,就决定拍一组作品。大家看到这个牛蛙周边有很多钉子,是为了更好地拍摄这个作品,因为我的相机非常大,不能俯拍,也不可能仰拍,只能平视拍摄,所以我把这个牛蛙标本用小钉子固定到一本很大的黑皮书上。固定以后,我用白线在钉子上进行缠绕,缠绕以后发现好像一个航天飞机的感觉,这正符合我所要的内容,灵魂得以升天。周围那些像花一样的东西,是去丹东旅游的时候,在一个公园里捡回来的橡子壳。整个画面是模仿追悼会的形式,好像人死以后,被鲜花围绕着,人在旁边默哀的一个场景。

在拍这组作品之前,我主要的想法是拍一组类似给动物开追悼会的作品,后来又演变出一些别的题材,本意是想关注一些人性的问题,关注一些所谓强势生命权和弱势生命权的问题,想探讨大与小、强与弱、宏观与微观、生命的存在价值等等这些问题,以及物种快速灭绝、生态失衡、环境恶化带来的严重后果,关注一些生物多样化与现代文明之间的一些矛盾,还有就是人的私欲、占有欲急速膨胀带来的社会问题。

我看过康德的哲学,我觉得我所关注的与西方哲学探讨的方向是比较一致的,康德说哲学主要是解决人的问题,第一个问题是我可以知道什么?第二个问题是我应当做什么?第三个问题是我可以期望什么?康德的哲学是建立在道德之上的,道德在先,信仰在后,康德哲学的三大理论,第一部分是纯粹理性批判,理性批判探讨的是人的认识能力方面;第二个是实践理性批判,探讨人的欲望方面;第三个是判断理性批判,探讨人的情感、能力方面。

这组作品的另一个拍摄背景,是在2012年的时候,我去逛花鸟鱼市场,本来是想买一些鱼来养,结果逛市场的时候,发现在市场外有很多卖小动物的,有野生鸟、兔子、仓鼠等等。在这些小摊的前边随意扔了很多小动物的尸体。我心想卖家最起码应该套一个塑料袋扔到墙角,或者扔到其他地方也行。当时我就觉得现今人存在很大的人性问题、道德问题,所以就产生了拍一组作品去反映这些问题的想法。

我把一些比较小的、视而不见的小生命或者是植物种子,通过微距或者是超微距的拍摄方法,将它们呈现在画面上,有的时候我也用扫描仪扫底片,当作品呈现到很大倍数的时候,是让人感觉非常惊冴和震惊的。原来一个弱小的昆虫放大到一米,那个时候你会发现世界是那么精彩,每一个小生命,它们都有不可代替的微妙神秘的东西所在。我们会被那些小的生命所折服,让我们从心灵里面感受那些宽广的世界,让心灵去感知其他生命带来的绚丽色彩。

生命平等这个问题早已在宗教中得到共识,一切的弱势生物在生物链当中,都有特殊的意义所在。我看过一些资料,世界各地的动物因为栖息地的丧失和全球气候异常而消失或者减少,地球正处于第六次大灭绝当中,全球人口数量在过去的35年间大幅增加,但无脊椎动物数量同期减少了45%。无脊椎动物包括甲虫、蝴蝶、蜘蛛和蠕虫等等,最微小的甲虫的消失,也可能显著地改变人类赖以生存的多项生态系统。我们往往将已经灭绝的视为一个物种从地球表面消失,但关键的生态系统可能也在消失,在生态系统功能中,动物发挥着核心的作用。

《马》这幅作品,有几个创作初衷。原来在草原上,马是游牧民族生活、生产中不可或缺的帮手,也是主要的交通工具。但现今,马的大部分功能由现代化的摩托车取代了,当人类不再需要马的时候,马离我们渐行渐远,最终有可能沦为稀有动物。我曾经看过一个新闻,国内的一个马术俱乐部,花重金在国外引进了一批非常漂亮的赛马,其中包括很多盛装舞步的马,它们身体健硕、皮毛油亮,但当它们在比赛中不再出成绩时,这个俱乐部就非常残忍地把十几匹赛马集体实行了安乐死,我觉得这种作法非常过分。另外我在丧礼上经常看到,送葬的队伍中会有纸马出现。由于多种原因,我产生了创作一幅以“马”为题材的作品。我把马做成了一个剪影的形式,剪影里放了很多的花朵,代表吉祥,画面中央放了一条鱼,那种鱼缸里的清道夫,我觉得鱼在生物进化中是很关键的,它是生物从水至陆地的一个重要环节,在民间鱼也是年年有余的谐音。我在画面中放了一些蝴蝶,这个想法取自于民间爱情故事《梁山伯与祝英台》使生灵转世,让灵魂进入一个想象的超脱的世界。整幅作品运用了中国民间剪纸与装饰绘画形式的结合,使作品看上去以优雅、诗意、联想、美感为主线。这个作品总共曝光40次。我的每幅作品一般要一周的创作时间,便是这幅作品一张就拍成了。

简单说一下我拍作品的过程,在拍每一幅作品时,因为我的照相机太大,不可以仰视和俯视,所以被拍摄的标本或者说主体必须固定在一个水平的位置上。每次拍摄中都有很多环节;首先要调整被摄物体的高度,挪动相机的位置、调整灯位,根据被摄体积的大小,在取景器中调整好它的比例关系,然后才能计算曝光比值。对焦时,必须调整皮腔的长度,或者微调相机的前组、升降、仰俯、摇摆等等,这些环节是最麻烦的,因为调节纽在相机的前部,与取景器一般有1.2米到1.8米的距离。调整光圈、固定前部的三脚架,取下取景器,安装片合,(安装片合这个环节也非常关键,稍不小心相机就会移动)然后拉插板、按快门。以上说的这些程序都是每一次曝光必须做的,假如你的作品需要20次曝光,那么以上的工作就要重复20遍。

用多次曝光的技术去创作,也确实是比较难的,要求你必须有过硬的曝光功底,如果曝光不准确,那么每次曝光都会互相干扰,画面的质量就会下降,也会给后期制作带来很多麻烦。工作要非常的认真,不能急躁,尽量不出错,假如说拍50次曝光,你在第49次的时候出现错误,那么这个作品就前功尽弃了。

我的作品风格是受纯影像派的思想建立的,在上个世纪,美国产生了一个F64纯影像派小组,包括亚当斯、韦斯顿,他们的作品在中国的影响范围比较大。纯影像派主张用最小的光圈,或者最大的景深,力求作品有最高的清晰度和画质,作品极具丰富的细节,包括不剪裁、不用光面纸等等。在纯影像派当中,亚当斯用的一般是8×10的相机,韦斯顿用11×14的相机比较多,我做了一个20×24画幅的相机。

我试图利用底片多次曝光这种手段,重新构建作品的表达形式,幻化作品平凡为奧妙,讴歌和赞美弱小的生命之伟大,以超级大画幅相机的细腻质感,表达我内心超现实、想象空间的创意理念,在作品的内涵、逻辑层面,赋予它艺术价值,以哲学的角度探讨生命存在的价值,以特有的充满细节的影像方式,弘扬原始记忆的特殊使命,唤醒人们最原始的仁爱和悲悯之心。