考虑分布不平等的保障房建设福利效应测度研究

李梦玄,周 义

(1、中南财经政法大学 金融学院,湖北 武汉 430073 2、华中农业大学 经管学院,湖北 武汉 430070)

考虑分布不平等的保障房建设福利效应测度研究

李梦玄1,周 义2

(1、中南财经政法大学 金融学院,湖北 武汉 430073 2、华中农业大学 经管学院,湖北 武汉 430070)

基于森的可行能力理论,借鉴塞思的广义均值双参数模型,构造了同时考虑维度不平等与权重等影响的新福利指数,测度了武汉市被保障对象在迁居保障房小区前后真实福利的变化。研究结果发现:一是在整体福利方面,由于迁居后被保障对象福利分布均匀性有所改善,使得新模型测度的真实福利水平,相对于从总体平均角度出发的传统模型,改善更加显著。即:被保障对象在迁居后的整体福利水平和福利分布都有所改善,新模型更准确、更全面地测度并反映了研究对象的福利变化。在各维度福利方面,就福利水平而言,被保障对象迁居后只有居住条件、心理状况改善显著,而其余三个维度包括公共服务设施条件、就业条件和交通条件都表现出不同程度的恶化;就福利分布而言,心理状况、就业环境和交通条件的福利分布在迁居后趋向收敛,居住条件福利分布则趋向发散,公共设施条件福利分布无明显变化。由于三个维度福利水平的下降都和保障房的选址比较偏远有较为明显的关系,因此建议保障房项目的空间区位适中,空间分布分散化。

不平等;权重;保障房;福利效应;测度

一、引言

在我国实现经济增长结构向以消费为主的内需转变,社会结构向以中产阶级为主体的理性成熟社会转变的过程中,新型城镇化是重要的战略性切入点,住房保障则无疑是实现新型城镇化的重要支撑。为此,在2008-2010年开工1000万套的基础上,党中央、国务院决定在“十二五”期间再建设3600万套保障性住房,加快解决城市弱势群体的住房困难问题,促进实现住有所居的目标。全国因此掀起保障房建设的新一轮高潮,2011-2012年我国保障房新开工1000万套和700万套。然而,在保障房建设数量再创新高的同时,保障房建设的质量问题如规划布局比较集中、离市区较远,配套设施没能同步建设或者敷衍了事,建成后因为质量问题无法及时投入使用等日益显现,而且变得愈加突出。保障房建设到底给被保障对象的福利水平带来了怎样的改善?保障房的建设需要在哪些方面进行改进?从社会福利的新视角,全面准确地测度被保障对象迁居前后的福利变化,很可能是解决保障房建设中问题的关键。

目前,国内研究保障房问题涉及福利的较多,但是定量研究保障房建设福利效应的论文很少。马光红等(2008)借助AMM模型和空间失配假设,从经济适用房的空间失配与住房福利损失的视角切入,研究了经济适用房选址与住房福利损失之间的关系,提出了经济适用房合理选址的措施建议。李梦玄等(2012)构建了迁居保障房社区居民福利的功能性活动和评价指标体系,通过武汉市保障房的实证研究发现,虽然被保障对象总体福利水平有所上升,但是上升的幅度偏小。为进一步提高这一群体的福利水平,保障房应选址在市区就业机会多的地方。

关于社会福利指数构造和测度,学界的讨论和应用相对较多。理论上,杨缅昆(2009)对森所构造的福利指数的理论渊源及其局限性进行了探究,对国内学者所构造的社会福利指数进行了评析,指出其方法论上的缺陷,并就社会福利指数构造的理论和方法论框架提出了新看法。何强等(2009)综述了国内外福利测度的方法主要分为三类:基于国民经济核算体系及其扩展的单一指标测度方法;基于生活质量和社会发展的指数测度方法和基于生活满意度的测度方法。应用上,高进云等(2007)提出了构成农民福利的六维功能性指标,通过模糊评判方法对农地城市流转前后的农民福利变化的衡量发现,若仅对失地农户进行货币补偿,则农户在失地后的福利水平将大幅降低。徐烽烽等(2010)构造了类似的四维福利指数发现,“土地换保障”后农户总体福利水平明显提高,若在货币补偿外还提供较好的社会保障,则农户在失地后的福利水平将进一步上升。余谦等(2011)基于收入分配与公平、医疗保障、教育文化、农业生产四个子系统构造了中国农村社会福利指数,通过1994~2008 年的中国农村社会福利指数的实际测算发现,教育文化和医疗保障对中国农村社会福利水平影响最大。可见,国内大部分研究都是基于阿玛蒂亚•森的“可行能力方法”理论,通过构造多维福利指数,将各维度数据的算术均值加权平均组合成整体福利。

这种构造方法,实际上,存在如下缺陷:一是由于各维度指标均以算术均值为表征,忽略了各维度数据实际的偏态分布,也就忽略了数据分布的不平等对福利的影响,导致对福利的测度产生偏差。二是整体社会福利指数由各维度福利线性组合而成,这意味着各维度福利可以完全相互替代(Klugman,2010),而事实上并非如此。三是这种方法构造的福利指数只能测度出福利的平均值或平均变化,不能测度研究对象的福利分布或分布变化。福利分布是收敛了还是发散了?数据不平等造成的福利损失是多少?是增大了还是减少了?因此,要想准确测度研究对象整体福利水平、福利分布的大小或变化,必须考虑不平等的影响。

本文拟以迁居保障房社区的居民为研究对象,针对被保障对象的群体特点,根据森的功能和能力福利理论,提出被保障对象的福利构成,并且借鉴塞斯的广义均值双参数福利测度模型,构造能真实反映被保障对象福利水平的社会福利指数;然后,基于武汉市主城区322户被保障对象的调查数据,实证分析被保障对象迁居前后真实社会福利考虑分布不平等的保障房建设福利效应测度研究水平及福利分布的变化,以期提出更有针对性的建议。

二、保障房社区居民真实社会福利指数构建

1、被保障对象真实社会福利指数的构建

Sen(1974)最早在单一维度上考虑分布不平等,提出了以“收入”为基础,考虑分配不平等影响的国民福利计算公式:

其中,WS为森福利指数;RY为人均国民实际收入;G为基尼系数。

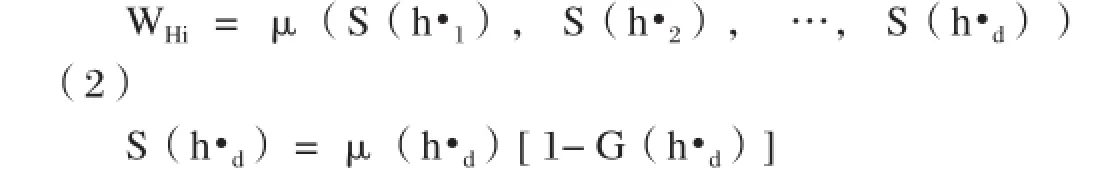

Hick(1997)借鉴Sen(1974)的思想,首次尝试在多维福利测度中考虑分布不平等的影响,提出了如下形式的福利测度模型:

其中,h•d是第d维度上依样本的数据分布;G(h•d)是数据分布h•d的基尼系数;μ为算术均值函数。Hick的模型WHi具备对“分布不平等”敏感的特性,但是对“关联不平等”不敏感。另外,WHi违反了“子群一致性原则”,也就是说,有可能部分研究对象的维度福利水平或分布发生变化,但是总体福利的测度并没有变化。

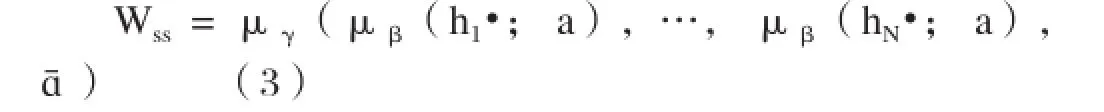

Seth(2009)在阿特金森(Atkinson)的广义均值不平等理论基础上,构造了一种新的双参数多维福利测度模型:

其中,μγ,μβ分别代表指数为γ和β,且满足γ<β<1的广义均值函数,公式表达为:

其中,a为权重分布向量,hi•是(1,…,N)样本向量中第i个向量依维度的数据分布。Seth的模型完全满足构建多维福利指数的所有基本准则,而且它同时对分布不平等、关联不平等敏感。

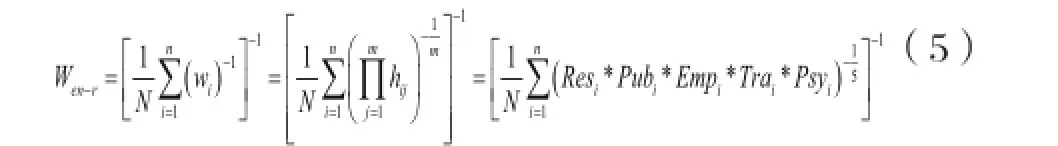

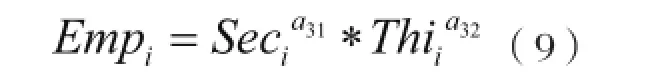

本文针对被保障对象的群体特点,提出被保障对象的福利包括居住条件、公共服务设施条件、就业环境、交通条件和心理状况。具体指标体系见表1。然后,借鉴塞斯的一般模型,同时参考Pirttilä(2010)等对模型参数的研究,不失一般性,令γ=-1且β=0,则表征被保障对象真实社会福利水平的福利指数Wen-r为:

其中,wi是由N个研究对象构成的N维社会福利分布(w1,…, wN)中第i个被保障对象的社会福利指数;向量(hi1,…, him)为被保障对象i在构成其社会福利wi的m维维度福利的数据分布;Resi、Pubi、Empi、Trai和Psyi分别代表被保障对象i在居住条件、公共服务设施条件、就业环境、交通条件和心理状况等五个维度上的维度福利。必须注意的是,式(3)转化成式(5)的前提条件是μγ中的权重都相等,即向量a=ā=1/m,这就意味着五个维度的权重是相同的。鉴于μγ中权重不相同将使公式(5)变得非常复杂,同时根据李梦玄等(2012)研究发现对于低收入人群来说,这五个维度福利都很重要,各维度权重非常接近,所以本文合适的假定五个维度的权重相等,只考虑二级指标间的权重差异。

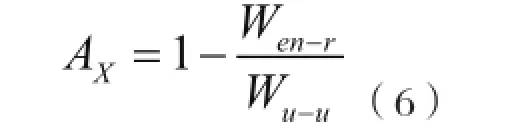

2、福利损失率

维度福利的不平等将降低福利水平,而传统的以均值为基础、线性组合而成的福利指数Wu-u忽略了不平等影响的理想值,显然也是考虑了不平等影响的福利指数Wen-r的最大值,因此,由不平等造成的福利损失率AX可表达为:

3、五个维度福利指标的具体构成

(1)居住条件。保障房是政府为了解决城市中低收入家庭住房困难而修建的普通住宅,有社会公共福利和住房社会保障的性质。由此可见,居住是保障房福利的首要组成部分。城市居民的居住条件包含居住形式改造、居住环境改善和居住区位选择三个层次,如合理居住面积保障、基本居住功能实现、城市基础设施完善、居住公共环境改善和适当居住方式获取等。这些指标的功能主要是满足居民居住的舒适性要求。对于被保障对象来说,他们通常更关注居住条件的基本层面,因此,本文将被保障对象i的居住福利指数(Resi)定义为人均居住面积(Arei)、住房质量(Quai)和配套基础设施(Infi)的函数,表达为:

其中,a11、a12和a13分别是居住条件维度下各二级指标即人均居住面积、住房质量和配套基础设施的权重,当a11=a12=a13=1/3时,上式就简化为简单几何平均,以下类推。

(2)公共服务设施条件。城市公共服务设施主要包括以商贸市场为主导的商业商贸设施、以基础教育为主导的教育设施、以社区医院的建设和完善为主导的医疗设施和以社区活动场地建设为主导的文体娱乐设施等。这些设施的主要功能是为居民提供便利的生活条件。具体到被保障对象,本文选取商业设施(Comi)、运动设施(Spoi)、教育设施(Edui)和社区卫生站(Medi)作为反映社区公共服务设施条件(Pubi)的二级指标,函数表达为:

(3)就业环境。对于被保障对象来说,他们无力自己改善住房条件的根本原因主要是他们的家庭收入太低。国家给这些家庭提供保障房,如果能在解决他们住有所居问题、改善其居住条件的同时,还能改善他们的就业环境、增加他们的收入,那么就能使他们适时的摆脱贫困,不再需要政府的帮助和救济,实现真正的自我发展。可见就业环境也是被保障对象社会福利非常重要的组成部分。

居民的劳动就业需求主要集中在就业领域保障和就业地域分布两个方面。对于被保障对象来说,在就业领域上更多的是指适合低收入人群的低端服务业、劳动密集型产业,而就业地域分布上主要是靠近居住地的、交通便捷的工作场所。本文因此选取与第二产业如工业园的接近距离(Seci)、与第三产业如低技能服务业的距离(Thii)作为被保障对象就业环境(Empi)的基本指标,函数表达为:

(4)交通条件。城市交通这里主要指的是内部交通。现代城市一般以公共汽车、电车、地铁和私家车等为主要交通工具,其中公共交通工具运载量大,运送效率高,能源消耗低,相对污染小和运输成本低等优点。对于被保障对象而言,他们的交通方式可能更多的是价格便宜的公共交通,交通条件需求则主要集中在公共交通的便捷性和可达性上。如果保障房距离工作地点太远,他们每天可能要支付更多的交通费用,同时城市的交通拥堵很可能延长他们的通勤时间,交通产生的经济、时间成本都会直接减损被保障对象的福利水平。本文因此选取与城市公共交通的关系(Busi)、与城市道路系统的关系(Raii)作为被保障对象交通条件(Trai)的基本指标,函数表 达为:

(5)心理状况。根据马斯诺的需求层次理论,每个人除了需要收入、住房等来满足基本的生存与安全需求外,还有社交、尊重和自我实现等心理需求。和收入相比,快乐、心理满足这些更高层次的社会性需求,可以说同等重要的影响每个家庭、每个人的福利水平。对于被保障对象来说,社区治安状况影响他们社区生活的质量,社区的管理和人际关系的变化影响他们对社区的归属感,这些都影响他们自我福利的感知。因此,本文选取社区安全(Seci)、邻里关系(Neii)两个指标来反映其心理状况(Psyi),函数表达为:

三、保障房社区居民迁居前后真实福利变化的实证研究

1、研究区域与数据说明

武汉市是全国最早进行保障房建设的城市之一,其历年的保障房建设都位居全国前列。2012年,武汉市的保障房目标是开工建设保障房10.79万套,竣工保障房5.8万套,建设总量再次位居15个副省级城市之首。本课题组于2012年12月以武汉市中心城区(包括江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区7个区)的保障房小区作为调查区域,按照保障房社区的数量和规模比例分配调查问卷,然后对保障房小区的居民进行随机问卷调查或入户访谈,发放问卷350份,经收回整理,有效问卷为322份,有效率达到92%,调查数据的平均值见表3。

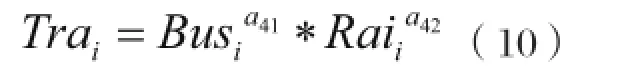

2、各功能指标赋值标准的说明

在对福利进行评估时,所研究的指标有时无法得到连续的量化数据,而只能由研究对象对其进行不同程度的主观评价,这就是虚拟变量。例如本文在对所有二级指标进行评价时,根据研究对象对指标的满意度分别设置了很好、较好、一般、较差和很差这5种状态。然后,参照李克特(Likert)标度法为这5种状态依次等距赋标准化数值为1、0.75、0.5、0.25和0,值越大表示福利状况越好。各二级指标评价的评判标准见表1,具体说明如下。

(1)居住条件中。建设部颁布的2020年全面建设小康社会的城市居民人均住房建筑面积设定为30m2,不过对被保障对象的调研发现,由于被保障对象的群体特点,人均住房面积超过24m2就感到非常满足,所以认定24m2为被保障对象人均住房面积的最大值标准。武汉市市民申请配租廉租房的住房面积“门槛”是家庭人均建筑面积8m2以下,所以认定低于8m2是被保障对象人均住房面积的最小值标准。

住房质量以漏雨渗水、墙体开裂、电梯故障等问题的多少和严重程度为衡量标准。没有任何质量问题的评价为很好,各种问题一次性完全修好的评价为较好,两到三次、四到五次才全部修好的分别评价为一般、较差,超过五次才修好或者还修不好的评价为很差。

配套基础设施以水电气缺停的频率为衡量标准,除了检修从来不停的评价为很好,很少停水电气(一月一次)、偶尔停水电气(一月两到三次)的分别评价为较好、一般,停水电气比较多(一月三到四次)的评价为较差,经常停水电气(一月超过四次)评价为很差。

(2)公共服务设施条件中。菜场、银行等商业设施和基本运动设施以步行所需的时间为衡量标准,步行5分钟、10分钟、15分钟、20分钟可达的分别评价为很好、较好、一般和较差,步行超过20分钟才能到达的评价为很差。

教育设施如小学和幼儿园与医疗设施如社区卫生站则以骑自行车到达需要的时间为衡量标准,骑自行车5分钟、10分钟、15分钟、20分钟可达的分别评价为很好、较好、一般和较差,骑自行车20分钟还不能到达的评价为很差。

表1 保障房社会福利指标构成和评估标准体系

(3)就业环境中。与第二产业如工业园的接近距离、与第三产业如低技能服务业的距离均以骑自行车或者乘坐公交到达工作地点所需的时间作为衡量标准,骑自行车10分钟、20分钟可达的分别评价为很好和较好,乘公交20分钟、40分钟可达的分别评价为一般和较差,乘公交40分钟还不能到达的评价为很差。

(4)交通条件中。与城市公交的关系、与地铁轻轨的关系均以步行到达交通站点所需的时间为衡量标准,步行5分钟、10分钟、15分钟、20分钟可达的分别评价为很好、较好、一般和较差,步行超20分钟才能到达的评价为很差。

(5)心理条件中。安全性以整个保障房小区每年发生偷盗事件的次数为评价标准,从来不发生偷盗事件的评价为很好,很少发生偷盗事件(一年一次)、偶尔发生偷盗事件(一年两到三次)的分别评价为较好、一般,发生偷盗事件较多(一年三到四次)的评价为较差,经常发生偷盗事件(一年超过四次)评价为很差。

邻里关系同样以日常生活中交往的次数作为和谐程度的评价标准,经常来往(一月超过四次)的评价为很好,来往较多(一月三到四次)的评价为较好,偶尔来往(一月两到三次)的评价为一般较差,很少来往(一月一次)的评价为较差,从不来往的评价为很差。

以xjk表示第j个维度下第k个二级指标的评价值,各指标的平均值统计量见表3。各二级指标的权重ajk通过专家调查法(这里的专家就是调查对象)获得。

3、实证的结果及分析

本文实证的计算步骤如下:首先按照李梦玄等(2012)的传统方法计算Wu-u,然后按照式(7)到式(11)分别计算各维度福利的赋权几何平均值Wg-g,按照式(6)计算维度福利损失率Adx,最后按照式(5)计算整体福利水平Wen-r,按照式(6)计算整体福利损失率AX。实证的结果具体分析如下。

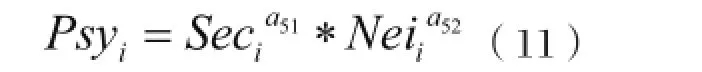

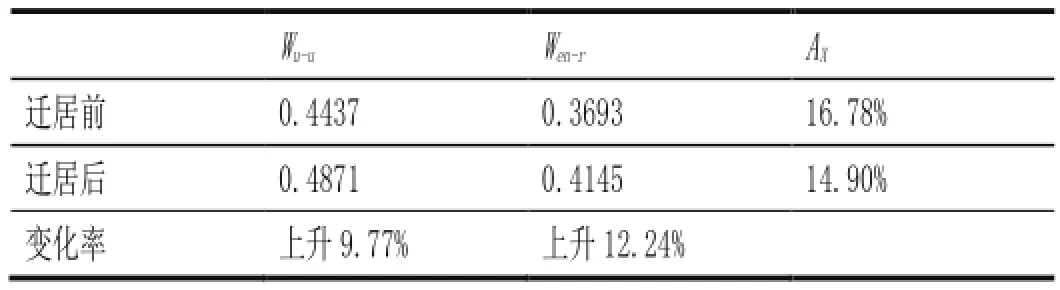

(1)整体福利的实证分析。表2给出了被保障对象迁居前后整体福利水平的两种模型测度,以及由不平等造成的被保障对象整体福利损失率的变化。由表2可知,在整体福利水平方面,传统模型Wu-u迁居前后的测度结果分别为0.4437和0.4871,而新模型Wen-r的测度结果分别为0.3693和0.4145,后者总是显著小于前者,这是因为Wu-u反映的只是被保障对象福利的平均水平,而Wen-r则是综合考虑了被保障对象福利分布变化的影响,包括指标内分布影响和指标间的关联影响的真实福利测度。

表2 迁居前后被保障对象的整体社会福利水平及福利损失率

在被保障对象福利变化的程度上,新模型Wen-r测度被保障对象迁居前后的福利水平上升率为12.24%,显著大于传统模型Wu-u测度的福利指数变化率9.77%,这是因为迁居前后不平等因素对福利测度的影响程度不同。事实上,从表2可知,在迁居后不平等造成的福利损失率AX由16.78%下降至14.90%,这表明迁居后,被保障对象整体福利分布的均匀性有所改善。

不管是传统模型Wu-u还是新模型Wen-r都显示被保障对象迁居前后的福利水平都有一定程度的提升,说明被保障对象的整体社会福利因为迁居而得到改善。不过也可以看到,被保障对象迁居后的福利水平提升幅度有限,和预期有一定差距。

总之,第一是新的模型比传统模型更全面、更准确的测度了迁居对被保障对象社会福利的影响,第二是迁居后被保障对象的社会福利有所改善,但还不够理想。

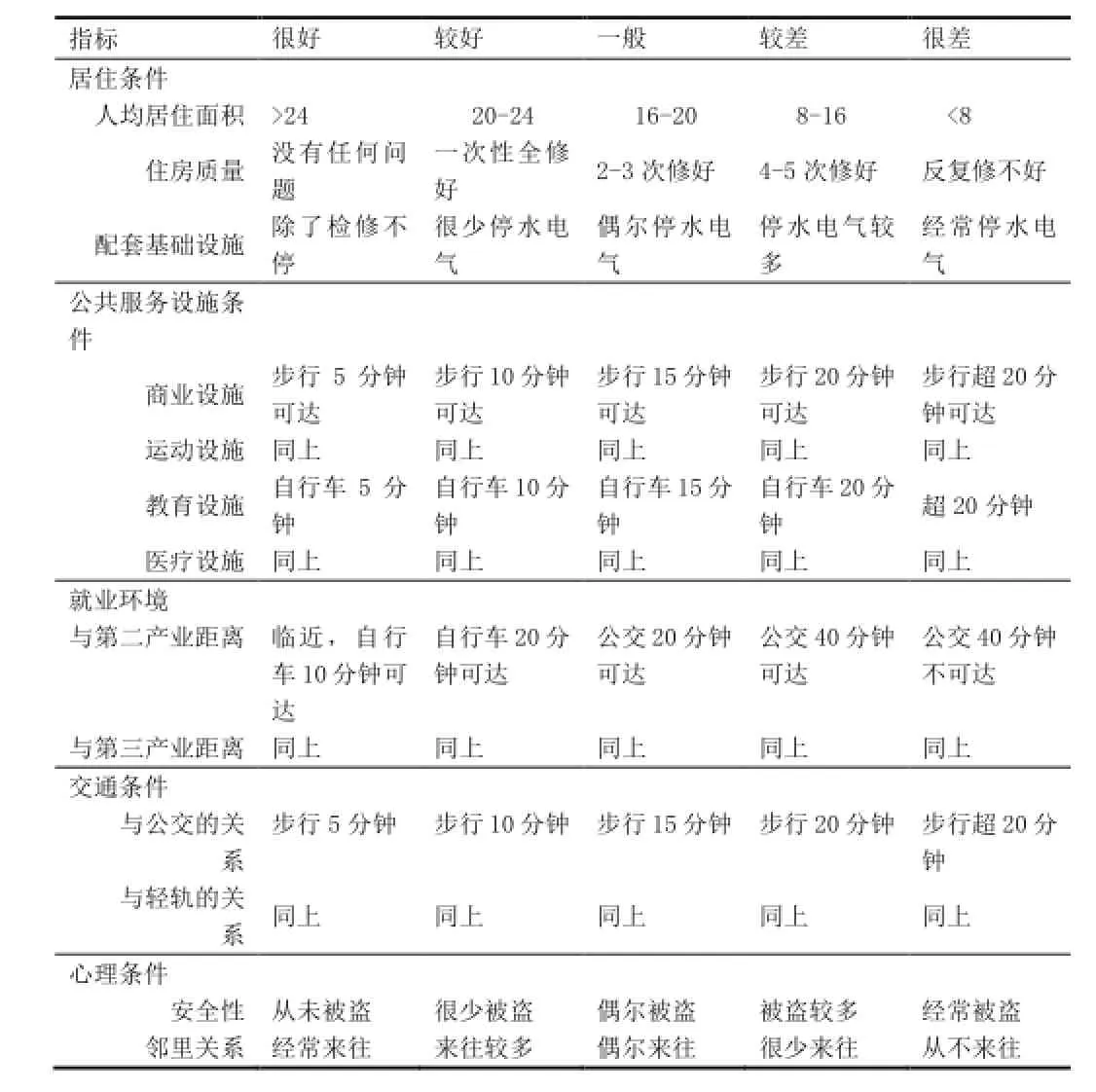

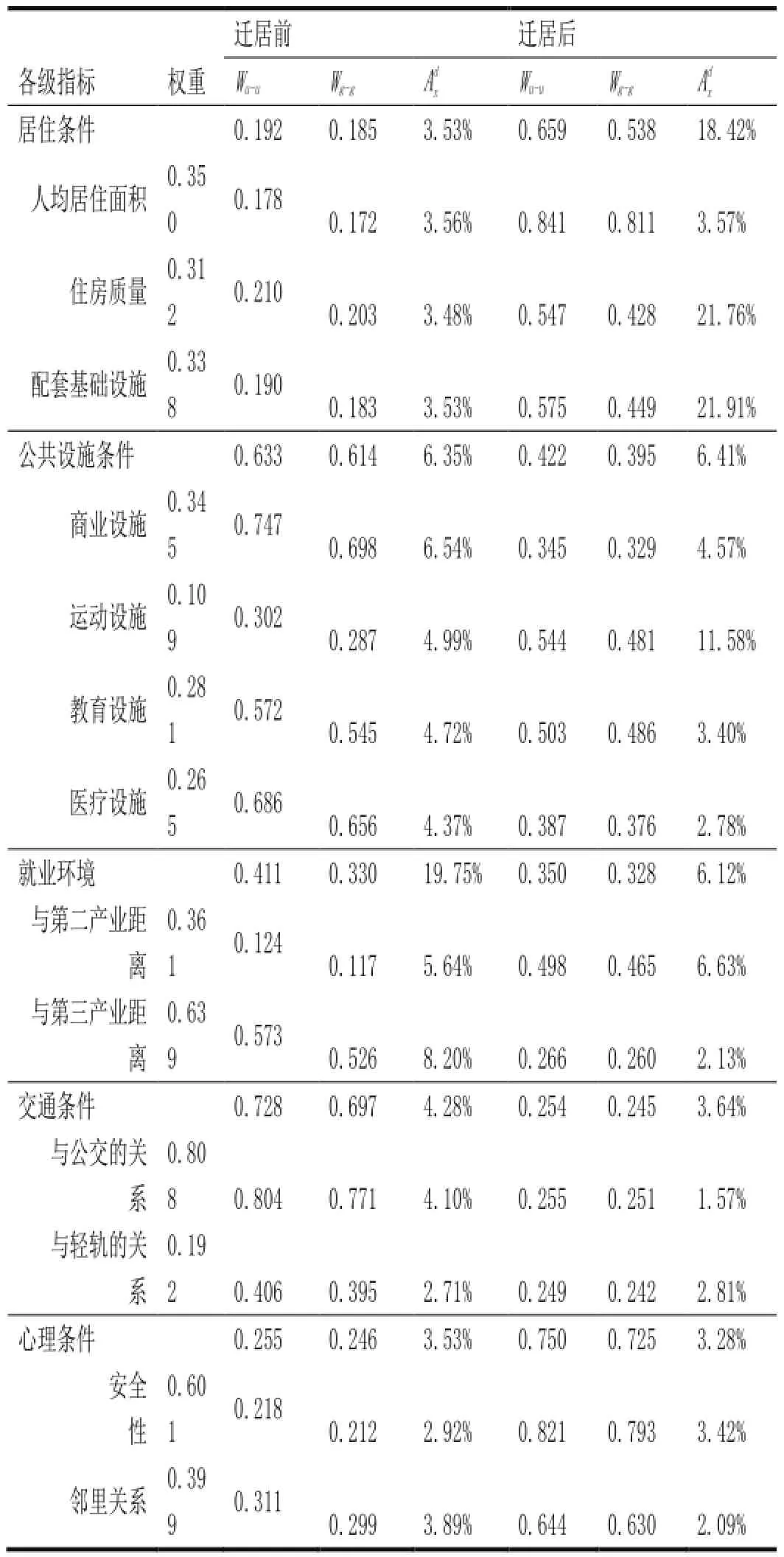

(2)各维度福利的实证分析。表3列出了被保障对象在迁居前后各维度福利的两种模型测度Wu-u与Wg-g以及维度不平等损失率Adx。从表3可以看出,各维度福利评价和维度不平等损失率在迁居前后的变化呈现显著的差异性,具体分析如下。

第一,居住条件。对于那些入住保障房社区的居民,原来居住大多非常拥挤,或者住房年久失修、基础设施老化,经常出现漏雨渗水等质量问题,这些都严重影响了他们的生活质量。而保障房小区是统一规划和建设的,设施齐全,所以居住条件大为改善。由表3可知,入住保障房社区后,被保障对象在居住条件维度上的平均福利指数,从之前的0.192上升至现在的0.659,福利水平有非常显著的提高,是原来的三倍多。但是,考虑分布不平等的迁居前后居住条件福利水平分别下降为0.191和0.538,新模型测度的居住条件福利水平迁居前后变化缩水。其主要原因是被保障对象在该维度上福利分布的不平等急剧加大,维度福利损失率Adx从入住前的3.53%上升至入住后的18.42%。这说明被保障对象之前的居住条件普遍较差,入住保障房社区之后的居住条件总体改善显著,但是具体的改善幅度趋向发散,有的改善了很多,有的改善还不够理想。

从组成被保障对象居住条件福利维度的次级指标,可以找到更具体的原因。虽然迁居后三项指标都明显上升,但是最让被保障对象满意的还是居住面积的巨大改善,人均住房面积的模糊评价值从0.178大幅上升到0.841。有些家庭从企业下岗多年,两代甚至三代人挤住在一间20-30平方米的小屋里,迁居后则住进了面积是原来好几倍、宽敞明亮的新房,为此他们感到特别满足。

表3 迁居前后维度福利指数和维度福利损失率

住房质量、配套基础设施的评价值分别从0.210和0.190上升到0.547和0.575,平均也改善了不少,但不如居住面积那么显著,特别是这两个指标内因为分布不均匀造成的福利损失率Ad x高达21.76%和21.91%。究其原因,主要是在保障房的快速建设中,质量参差不齐、好坏不均的现象非常普遍。如武汉市硚口区保障房项目Z交房后,不少住户发现住房存在墙体开裂、房间漏水、砂浆脆裂等质量问题。2012年,武汉市组织对2006年以来已交付使用的79个保障房项目、共786栋89187套房屋的质量情况进行了排查,确定了50个项目存在渗、漏、裂等质量问题。更有作为武汉市最大的洪山区保障房项目Q,从2008年交付以来,因为“水电气路”一直不通而被形容为“城市孤岛”。

可以说,正是住房质量和配套基础设施的良莠不齐,使得这些指标的总体水平不太高,从而使被保障对象的居住福利大大缩水。

第二,公共服务设施条件。由表3可知,保障房社区居民公共服务设施条件的福利指数在迁居后从0.633下降到0.422,下降率为50%,表明被保障对象在该维度的福利水平下降幅度很大。同时,公共服务设施维度的福利损失率Ad

x在迁居前后分别为6.35%和6.41%,表明在该维度上被保障对象福利分布的均匀性没什么变化,大部分被保障对象的公共服务设施条件相对于迁居以前并没有改善,而是恶化。

从构成公共服务设施条件的次级指标变化发现,除了因为统一规划保障房小区建设了相应面积的花园和运动场使得运动休闲设施指标从0.302上升到0.544,运动设施条件有所改善之外,其余指标包括商业设施、教育设施和医疗条件均有不同程度的下降。从各指标的维度福利损失率发现,运动设施的不均匀损失率从入住前的4.99%上升到11.58%,上升明显,这说明运动设施条件虽然改善了,但是不均匀性却增加了,保障房社区运动设施条件改善不均。另一方面,商业设施、教育设施和医疗设施指标的维度福利损失率都减小了,这说明迁居后,这三个指标的差异性减小,大部分保障房社区的商业设施、教育设施和医疗条件都在大幅度的下降。可见,商业、教育和医疗条件普遍性地大幅下降,导致了被保障对象公共服务设施维度福利的整体下降。

事实上,多数选址偏远的保障房社区存在着公共服务设施配套不完善的现象。据政府报道,武汉市2012年90个在建的保障房项目,其中28项的配套设施都不完善,小到水、电、气不通,大到周边学校、医院和商业圈等公共设施欠缺。调查发现居民普遍反映社区公共设施较少,有的甚至缺乏与日常生活息息相关的菜场、超市和餐饮设施等商业服务设施。公共服务设施缺乏首先给居民带来买菜难、买日常用品难的生活困扰,同时也给居民带来上学难、就医难的烦恼。有些保障房小区因为附近没有小学,孩子上学路途遥远,社区的居民选择空置保障房,不去住。

对于保障房对象来说,食品蔬菜和日常用品等基本生活费用在他们的支出中占比更大,所以居民对商业设施尤其是大型菜场、便民超市的依赖性很强。在对居民需求的公共服务设施排序调查中也发现,生活中他们最需要的设施是集市,表现在商业设施的权重0.345显著大于其他二级指标;其次是幼儿园、中小学设施,因为他们深知学习对于孩子未来发展的重要性;然后是社区医院等医疗设施,因为保障房社区居民中老年人和小孩较多;最后是运动和其它设施,因为他们可能没有时间去关心、使用这些设施。

第三,就业环境。由表3可知,保障房社区居民的就业环境福利指数在迁居后从0.411下降到0.350,下降率为14.84%,表明被保障对象在迁居前后,就业环境有一定幅度的下降。同时,该维度福利损失率Adx也由19.75%也下降至6.12%,下降明显,表明被保障对象迁居前后就业条件福利分布的不均匀性减小。总体来说,迁居后被保障对象就业环境普遍恶化,令人担忧。

从被保障对象就业条件福利维度次级指标的变化发现一个值得关注的现象,就是就业环境二级指标迁居前的指标内不均匀系数都比较低,但是该维度指标的福利损失率却高达19.75%,其中的原因就是二级指标之间的不均匀性很大,关联不平等造成的福利损失大。调查中发现低收入群体存在如下普遍特征:文化水平较低,很多人从事专业技能要求较低的服务业和零售业,就业率的高低严重依赖于第三产业工作机会的多寡和远近。在迁居之前,被保障对象大多在老城区有一份邻近居住地的工作。现在,他们为改善住房条件选择入住保障房,但是因为保障房小区选址偏远,距离第三产业的距离显著增加,本来就受限制的就业机会变得更少了。一般来说,他们在新居所附近找不到合适的工作,所以大多数人没有变换工作,还在原来的岗位工作,结果是“职住分离”,也就是所谓的“居住-就业失配”。居住—就业严重失配导致他们上班路途遥远,通勤时间很长,上班非常麻烦;同时通勤费用增加,导致他们净收入的直接减少。

还有一部分家庭发现他们距离工业园的距离缩短了,不过他们的工作机会并没有增加。原因是部分被保障对象年龄较大,缺乏技术,无法胜任工业园的就业岗位。这说明除了距离工作机会的远近对就业产生影响之外,居民的人力资本偏低是其就业机会少的更深层原因。

总体来说,由于被保障对象的群体特征,他们的就业环境本来就不利,而迁居后就业环境更是普遍的恶化。被保障对象之所以要靠政府解决住房问题,根本原因是家庭收入太少,但是如果这些家庭的就业条件不改善,收入就不能增加,就不能真正的脱贫,可能永远弱势,这是个政府必须高度重视的问题。

第四,交通条件。被保障对象迁居前后的交通条件发生了较大的变化,由表3可知,该维度的福利指数在迁居后从0.728下降到0.254,下降率为65.11%,表明其交通条件下降非常明显。同时,维度福利损失率Adx迁居前后分别为4.28%和3.64%,有所下降,这说明被保障对象迁居后的交通条件福利分布趋向收敛、更加均匀,迁居之后的交通条件普遍较差,他们的交通条件福利呈现普遍恶化的态势。

从组成被保障对象交通条件的次级指标变化发现,二级指标在迁居前后的评价值分别从0.804和0.406变成0.255和0.249,都呈现出明显的下降,指标内的不均匀系数前后都比较低,表明交通条件各方面都普遍性的下降。调查显示,保障房社区居民出行的主要方式是骑自行车或者电动车,其次是乘公交车,几乎不会乘坐出租车。他们的出行非常依赖于公共交通。在迁居前,他们大多居住在老旧社区,那里虽然比较破旧,但是距离公交站点近,公交车次多,出行很方便,交通条件良好;而在他们迁居后,由于地理位置比较偏远,距离公交站点较远,公交车次也明显稀少,出行有时还要转车,交通条件变得很不方便。

由于保障房小区的数量有限和区位单一,被保障对象的住房选择呈现都明显的被动性。但即使如此,被保障对象在决定是否选择保障房的时候,交通条件仍是非常重要的考虑因素。如2011年底,武汉市洪山区和平街的住房困难户,当时他们可选的保障房小区位于南湖,如果入住该小区将面临交通费用、时间成本很高的问题,很多因此放弃了申请。还有的则是申请了保障房,但是并不真正入住,耐心等待交通条件的改善。这样的结果是保障房一定程度上的空置。据报道,武汉市保障房的空置率高达20%。政府一边花大力气建设保障房,一边却是保障房空置,这无疑是巨大的浪费。

第五,心理状况。由表3可知,保障房社区居民在心理状况维度上的福利指数从入住前的0.255上升至入住后的0.750,几乎是原来的三倍,福利水平有非常显著的提高;同时,被保障对象迁居前后在该维度上的福利损失率分别是3.53%和3.28%,变化很小,福利分布的不均匀性在迁居前后都比较小。这说明保障房社区居民迁居前的心理状况福利普遍较差,迁居后的心理状况福利水平则普遍较高,居民心理状况呈现普遍性的改善。

从组成被保障对象心理状况福利的次级指标变化发现,安全性满足和邻里交往都得到巨大的提升。首先,安全性满足增长最为显著。这是因为被保障对象之前居所环境比较混乱,或者因为是临时租住而缺乏安全感,现在则感觉踏实稳定、安全感倍增。其次,邻里交往改善也很明显。调查发现,被保障对象日常交往的对象主要是邻居及家人亲戚,然后是单位同事,其余的交往很少。被保障对象的交往圈子单一,邻里关系和好,来往频繁,表现出很强的地缘和亲缘关系。这其中的原因主要有,由于居住条件的显著改善,被保障对象总体心理需求得到巨大的满足(虽然还有一些条件不尽如意),他们对现在的生活感到满足,对未来充满美好的期望。最后,被保障对象因为邻里间的物质禀赋、社会属性相近,没有差别巨大时可能受到的阶层歧视,所以他们都乐意邻里间轻松的交流来往。

从各维度指标变化的横向对比看,总体来说,被保障对象迁居后的居住条件、心理状况呈现令人惊喜的巨大改善,而其他指标均表现出不同程度的恶化。其中,就业条件稍有下降,而公共设施条件和交通条件的下降率均达到了50%左右。本质上来说,这三个指标的下降都和保障房的选址比较偏远有比较明显的关系。正因为保障房区位比较偏远,被保障对象离适合他们的工作机会距离变远,就业条件变差;也正因为保障房选址偏远,被保障对象不能和区位较好的商品房社区共享公共设施条件和交通设施,他们的公共设施条件和交通条件的建设和完善还需要政府再筹集资金投入,而政府的资金本来就捉衿见肘,短时间无法满足这些条件的改善,结果是这两方面条件明显恶化。

在我国,城市中心的土地资源具有极端的稀缺性和高价值性,但是保障房“经济性”的主要原因就是免征土地出让金,这和地方政府经营土地的方针是格格不入的。作为一个自利的“经济人”,地方政府为了降低土地收益损失,自然会将保障房选址在地价相对便宜的城市外围或郊区。然而,对于被保障对象来说,尤其是相对于商品房社区居民来说,他们对公共交通、公共设施的依赖性无疑更强(从某种程度上来说居住区位比住房条件可能还要重要),并且公共交通、公共设施对他们产生的边际效用也更大。远离就业中心与交通中心,意味着就业机会减少,交通成本增加,生活负担加重。迁居后就业、上学、医疗、交通等方面受到的损失大大抵消了他们住房环境的改善,他们的生活水平并没有充分的提高。因此,保障房集中建在郊区,既浪费了国家资源,又起不到保障的作用,同时牺牲了市场的效率,既减少了生产者的利润,也损失了消费者的效用。对该保障的人群并不适用,反倒吸引了一些有私家车的高收入者入住,出现富人挤占穷人福利资源的奇怪现象。

四、结论与建议

本文基于塞思的广义均值双参数模型,构造了一种同时考虑维度不平等与维度权重等影响的,以居住条件、公共服务设施条件、就业环境、交通条件和心理状况为代表的多维福利指数,测算了入住保障房社区居民迁居前后福利水平和分布不均匀性的变化程度,研究结论如下。

一是由各维度算术均值线性组合而成的传统福利指数Wu-u,测度的是平均化的“理想”值,总是高估研究对象的社会福利。本文基于广义均值双参数模型构造的社会福利指数Wen-r,同时考虑分布不平等与关联不平等的影响,能更准确、更全面地反映被保障对象的社会福利。

二是在整体社会福利方面,被保障对象迁居后的整体福利水平有所提高,但提升率只有12.24%,福利改善的程度有限,应该来说还没有达到政府的预期目标。被保障对象迁居后由于不平等造成的福利损失率下降,说明被保障对象整体福利分布趋向收敛,分布的均匀性总体有所改善。

三是在各维度福利方面,各维度福利水平和福利分布的改变都呈现分化的态势。就福利水平而言,被保障对象迁居后只有居住条件、心理状况改善显著,而其余三个维度包括公共服务设施条件、就业条件和交通条件都表现出不同程度的恶化,其中,就业条件稍有下降,而公共设施条件和交通条件的下降率均达到了50%左右;就福利分布而言,心理状况、就业环境和交通条件的福利分布在迁居后趋向收敛,居住条件福利分布则趋向发散,公共设施条件福利分布无明显变化。本质上,三个维度福利水平的下降都和保障房的选址比较偏远有较为明显的关系。

针对以上结论,本文建议采取如下对策。

一是保障房的区位应适中。2007年以后武汉市建设的保障房项目空间分布呈现“规模化”和“边缘化”的新特点(张祚等,2008),居民入住保障房小区的过程也成了居住空间分异的过程,为避免可能导致的社会分化,应避免将保障房小区大规模郊区化的趋势。保障房项目选址应遵循保障低收入家庭出行便捷、成本低廉的原则,应尽量选择临近城市公交站点的地方。针对前期武汉保障房出现的选址偏、配套差等问题,武汉市政府准备每年从政府储备建设用地中,分别在汉口、汉阳、武昌等三个区域选择市政配套齐全、交通便利的地块,完成拆迁和土地整理后,优先供给用于保障房特别是公租房建设。

二是保障房的空间分布应分散。保障房的选择和保障房项目的空间分散程度成正比,和保障房单个项目的平均面积成反比。因此,为了扩大被保障对象的选择范围,也为了避免大量低收入人群聚集造成社会隔离等问题,应该控制保障房单个项目的建设规模,保证保障房项目的空间分散性,建议在商品房小区以配建方式进行保障房建设。短期来看,配建降低了政府的财政收入,也降低了房地产开发企业的利润,但是综合来看,配建减少了保障房小区配套建设的政府投资,提高了房地产开发公司的社会责任感,关键是让被保障对象共享了所属商品房小区优质的交通、教育和生活等配套资源,全面提高了被保障对象的综合社会福利水平。因此,武汉市房管局拟在拟建商品房项目中,按规划住宅总面积的5%~10%的比例配建公租房。

三是保障房的质量应耐久。保障房的建筑质量和设计、施工、竣工验收和运行维护等密切相关。为确保工程质量,应建立保障房质量终身责任制,监理单位应加强监督管理,政府部门应参加竣工验收。2012年,武汉市针对保障房质量提出具体的监管办法,提高开发商进入保障房建设领域的资质门槛,落实保障房质量终身责任制,有效地从源头消除保障房质量隐患,严格地把控房屋质量。

大规模实施保障性安居工程有利于促进内需扩大,能释放巨大的消费和投资潜力,是转变经济发展方式、调整经济结构的有效途径。但是,“十二五”期间3600万套保障性安居工程战略实施以来,保障房建设的这些作用发挥比较有限。只有将制约作用发挥的诸多因素如保障房建设模式、公共服务配套等问题有效解决,保障房的“数量”和“质量”才会同步推进,住房保障对于保持经济平稳增长、扩大国内投资和消费需求、解决贫富差距、推进新型城镇化和建立公共服务型政府的多重作用才得到体现。

[1] 高进云,乔荣锋,张安录.农地城市流转前后被保障对象福利变化的模糊评价—基于森的可行能力理论[J].管理世界,2007(6).

[2] 何强,吕光明.福利测度方法的研究述评[J].财经问题研究,2009(7).

[3] 李梦玄,周义.保障房建设的社会福利效应测度和实证研究[J].中南财经政法大学学报,2012(5).

[4] 马光红,严国梁.经济适用房空间失配与福利损失问题研究[J].建筑管理现代化,2008(1).

[5] 徐烽烽,李放,唐焱.苏南被保障对象土地承包经营权置换城镇社会保障前后福利变化的模糊评价[J].中国农村经济,2010(8).

[6] 杨缅昆.社会福利指数构造的理论和方法初探[J].统计研究,2009(7).

[7] 余谦,高萍.中国农村社会福利指数的构造及实测分析[J].中国农村经济,2011(7).

[8] 张祚,李江风,刘艳中等.经济适用房空间分布对居住空间分异的影响:以武汉为例[J].城市问题,2008(7).

[9] Hicks, D. A.:The Inequality Adjusted Human Development Index:A Constructive Proposal[J].World Development,1997,25(8).

[10] Klugman, J., F. Rodriguez, and H. J. Choi. The HDI 2010: New Controversies, Old Critiques[J].The Journal of Economic Inequality,2011,9(2).

[11] Sen, A. International bases of alternative welfare approaches[J].Journal of Public Economics,1974,3(4).

[12] Seth,S. Inequality, interactions, and human development[J].Journal of Human Development and Capabilities,2009,10(23).

[13] Pirttilä,J. and R.Uusitalo A‘Leaky Bucket’ In The Real World: Estimating Inequality Aversion Using Survey Data[J].Economica,2010,77(305).

(责任编辑:戴国际)

国家社科基金项目,城市弱势群体的住房保障制度研究,项目编号:10CGL080;国家社科基金项目,保障房建设的社会空间效应、形成机制与福利测度研究,项目编号:12CGL092。