高管团队断层线对企业绩效的非线性影响——基于高管团队互依性的研究视角

高管团队断层线对企业绩效的非线性影响

——基于高管团队互依性的研究视角

摘要:如何更有效地管理高管团队断层线以充分整合团队认知资源是战略领导权研究领域的一个热点议题。但是,鲜有实证研究分析高管团队断层线与团队结构互依性(TMT interdependence)共同作用对企业绩效的影响。本文通过定量分析的方法探究了高管团队断层线与企业绩效的非线性关系以及团队互依性对二者关系的调节影响。数据分析表明,不同类型的高管断层线与企业绩效的关系存在差异,其中任务相关断层线与企业绩效间呈现倒U型关系,而社会分类断层线与企业绩效间呈现U型关系。数据分析还表明,高管团队横向互依性(Horizontal Interdependence)和纵向互依性(Vertical Interdependence)会正向调节高管团队断层线与企业绩效的关系,显著提升任务相关断层线的积极效应。本文的研究对优化高管团队结构和提升团队运作效率具有重要指导意义。

关键词:高管团队;团队断层线;结构互依性;企业绩效

引言

20世纪90年代以来,知识经济的繁荣发展和信息技术的广泛使用促进了传统领域的交叉融合,导致企业间市场竞争强度不断提升,企业所处的内外部环境也愈加复杂多变。在这种超竞争的环境中,企业高层管理团队需要全面整合团队成员的认知资源来感知环境变化的性质与方向,并对组织的资源配置或战略导向进行重新部署,以获取持久的竞争优势。然而,受到团队成员多重属性聚合作用的影响,高管团队中不可避免地出现团队断层线现象,并且对企业的管理行为或绩效产出具有重要影响。因此,如何根据团队情境差异来权变管理高管团队断层线成为理论界和实务界普遍关注的议题。

为进一步明晰高管团队断层线与企业绩效的复杂关系以及如何通过优化团队结构设计来权变管理高管团队断层线等问题,本文在已有研究的基础上构建了基于TMT互依性调节效应的高管团队断层线与企业绩效的关系模型。本文的研究主要在以下几个方面有所创新和贡献:(1)深入探究高管团断层线与企业绩效的非线性关系;(2)详细分析两类不同的团队断层线在作用机制上的差异;(3)将TMT结构互依性(包括横向互依性和纵向互依性)纳入高管团队断层线研究,并分析其对高管团队断层线与企业绩效关系的影响。

一、文献回顾与模型构建

高管团队断层线是战略领导权研究中继高层梯队理论后又一个具有重要影响的理论突破,为学者们提供了一种崭新的理论方法来研究高管团队人口特征的影响。1998年,Lau 和 Murnighan在借鉴地理断层线的基础上提出了团队断层线的概念,团队断层线是一系列假想的分割线,这些分割线基于团队成员一个或多个属性将团队分割成若干个相对同质的亚团队。[1]该理论提出后引起了理论界和实务界的广泛重视,国内外学者们围绕着团队断层线的激活与演化、作用与产出以及团队管理者的影响等方面做了大量相关研究。从现有文献来看,关于团队断层线与团队过程或团队产出的关系研究并未取得一致性结论。多数学者认为团队断层线会引发团队内部冲突,导致亚团队间的偏见与误解,损害团队凝聚力和团队成员满意度,进而不利于企业绩效。[2-4]然而,部分学者研究表明团队断层线能够为团队提供具有异质性的信息、知识和经验,引发亚团队间有建设性的讨论,从而促进团队学习和提升团队创造力。[5-7]

从现有文献来看,尽管学者们对高管团队断层线的作用机制问题进行了充分的分析与论证,但由于多方面因素的影响导致了研究结论未能统一。首先,以往研究并未明晰高管团队断层线的来源及其类型的差异,如Jehn等学者(2008)提出需要根据团队成员属性差异而区分团队断层线类型,包括社会分类断层线和任务相关断层线;[8]其次,高管团队断层线对企业绩效的影响可能是一个受到多种因素共同作用的非线性复杂过程,而简单、直接的线性关联模型并不能很好解释二者间的关系;最后,高管团队断层线与企业绩效间的关系还可能受到团队或组织内外部多种情境因素的影响。现有研究虽已揭示了团队文化、团队认同、认知整合、经验开放性等团队特征的重要影响,[9-10]但并未深入探究高管团队成员互依性这一边界条件对二者关系的影响。

对于高管团队而言,TMT互依性是一个极其重要的团队特征和权变条件,能够充分反映团队成员在工作过程中相互依赖程度。[11-13]Kozlowski 和 Bell(2003)提出在研究团队效率时必须充分考虑团队互依性的影响。[14]Gully等学者(2002)也研究发现团队互依性会调节团队过程(如团队效能和团队效力)与绩效产出的关系。[15]这些研究都表明高管团队互依性会影响团队成员间互动要求以及团队过程对团队产出的作用。因此,为了更有效地管理高管团队断层线,有必要进一步探究TMT互依性对团队断层线发挥作用的影响。

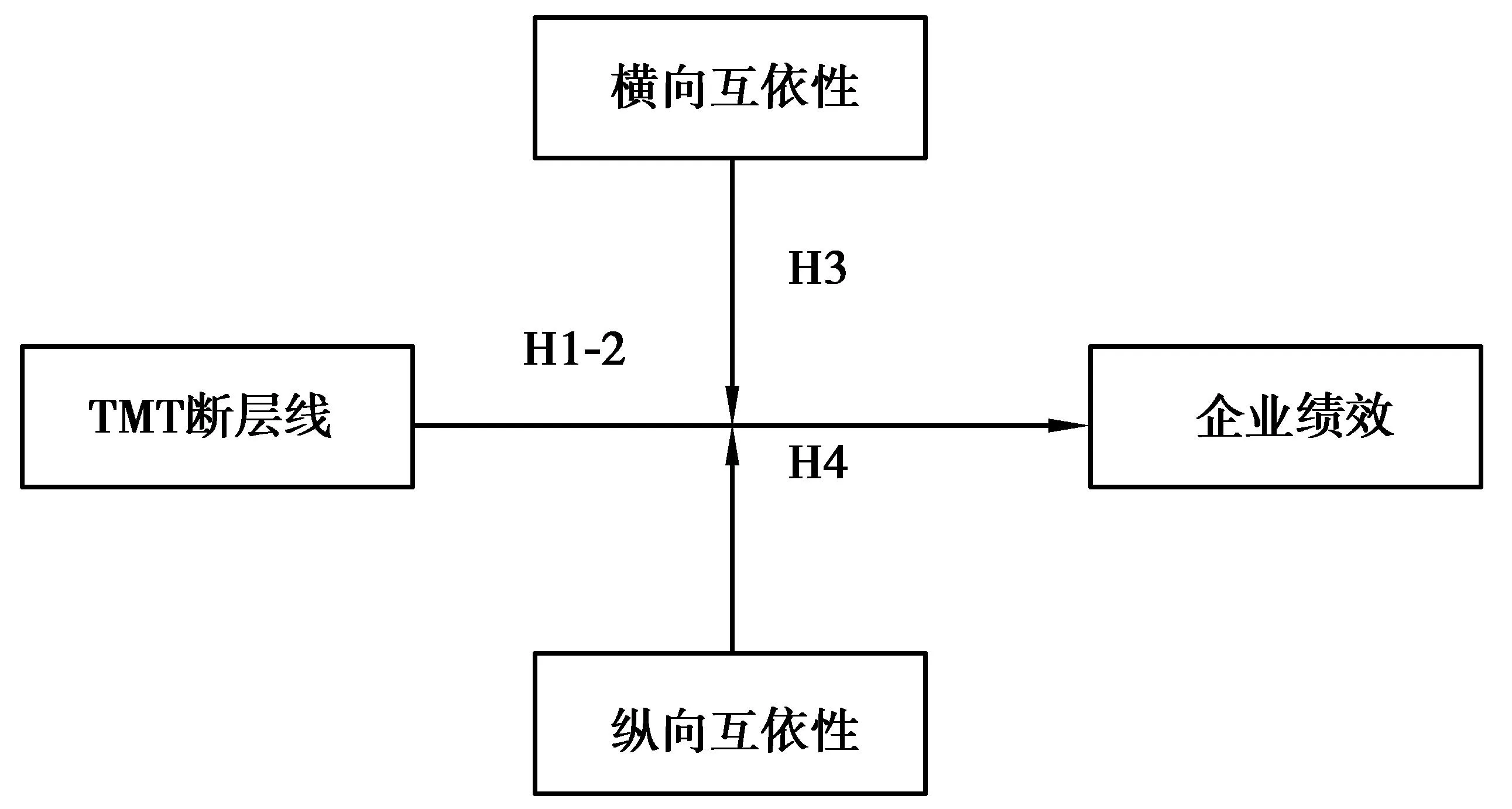

如前所述,关于高管团队断层线与企业绩效间的关系研究还存在许多缺陷和不足。为了进一步深化以往研究,本文构建了如图1所示的一个整合分析研究模型。在该模型中,高管团队断层线被设定为影响企业绩效的自变量因素,以探究其与企业绩效间是否存在非线性关系以及不同类型的团队断层线在作用机制上是否存在差异。此外,由于高管团队的结构部署和职能安排是TMT互依性的重要基础和客观体现,在很大程度上决定了团队成员间相互影响的程度。因此,本文还侧重考虑了高管团队的结构互依性对高管团队断层线与企业绩效关系的调节影响。本文试图通过该分析框架来深化已有理论研究并为如何有效管理团队断层线提供实践指导。

图1 高管团队断层线、TMT互依性与企业绩效关系分析框架

二、假设关系

(一)高管团队断层线与企业绩效

作为企业经营管理的核心群体,高管团队中不仅普遍存在团队断层线现象,更对企业的生产运营和组织绩效产生重要的影响。为了更清晰地探究高管团队断层线与企业绩效的关系,本文根据团队成员属性与团队任务关联性区分为任务相关断层和社会分类断层线,并分别探讨二者在作用机制上的差异。

1.任务相关断层线的非线性影响

任务相关断层线是一系列假想分割线,这些分割线基于团队成员的任务相关特征(如任期、工作经验和教育水平等)将团队划分为若干个相对同质的亚团队。与社会分类特征(如年龄、性别、种族等)不同,任务相关特征与团队工作直接相关,会促使团队成员聚焦于工作问题并进行有建设性地讨论。Jehn等学者(2008)研究表明任务相关断层线是一种“有益的分界线”,它能够为高管团队提供更多的异质性认知资源,增进各个亚团队间的互动[8]。然而,由于受到任务冲突和其他团队过程(如信息共享、团队学习等)的影响,任务相关断层线与企业绩效间呈现的并非是简单的线性关系。

当高管团队中尚未分化出明显的亚团队时,任务相关断层线所提供的多样化观点相对有限,团队成员的工作意见容易趋于一致,整体团队的任务冲突及作用尚未得到很好显现。这导致高管团队无法迅速识别环境变化并及时、准确地调整资源配置。随着高管团队内部各个亚团队的逐步形成,当任务相关断层线达到适度水平时,亚团队间的任务冲突会更加明显,团队成员将积极参与信息共享和异质性观点的讨论。由于得到所属亚团队的支持与肯定,团队成员会自由表达自身的观点,并且各个亚团队间存在交叉重叠的情况,重叠的团队成员在各个亚团队间起到了“沟通桥梁”的作用,使得团队中的异质性观点能够得到充分共享与整合,任务相关断层线的作用得到最大程度的体现[1] [5]。然而,当高管团队内部出现两个相对同质的亚团队时,二者间不可避免出现信息沟通障碍,而且过度的任务冲突也会影响团队信息和认知资源整合,减弱任务相关断层线对企业绩效的积极作用[16]。综上所述,本文提出如下假设:

假设1:任务相关断层线与企业绩效之间呈现倒U型关系,即任务相关断层线水平从低度增加到适度时,企业绩效增加;任务相关断层线水平从适度到高度时,企业绩效下降。

2.社会分类断层线的非线性影响

社会分类断层线是基于团队成员社会分类特征(如年龄、性别、种族等)聚合而成的一系列分割线。这是一种具有内在破坏性的断层线,它可能会在高管团队内部引发关系冲突和过程冲突,不利于高管团队的正常运作[17]。社会分类断层线与关系冲突和过程冲突紧密相关,以往研究表明关系冲突和任务冲突会降低团队效率,使得团队成员不能客观地处理和评价相关信息,导致团队内部信息资源未能得到充分利用,进而产生次优决策[18]。虽然社会分类断层线与团队任务并未直接相关,但会通过组间偏见和刻板印象等心理机制对团队成员的人际互动和行为导向产生影响,进而影响到企业绩效。

与任务相关断层线相似,社会分类断层线与企业绩效间呈现的也并非是简单的线性关系。当高管团队中尚未分化出明显的亚团队时,团队内部的关系冲突和过程冲突较为有限,并不能对企业绩效造成明显的破坏作用。然而,随着团队断层线的不断强化和亚团队的逐步形成,关系冲突和过程冲突的破坏作用越来越突出,从而导致团队成员无法将精力集中于团队工作,不能客观地处理和评价相关信息,最终使得团队内部信息资源未能得到充分利用,影响企业的环境感知和战略决策。因此,当社会分类断层线水平达到适度时,企业绩效处于最低水平。当高管团队最终分化成两个相对同质的亚团队时,团队成员会分别在各自所属的亚团队中找到归属感,即他们的意见能够得到亚团队成员的支持和肯定。由于得到亚团队内其他成员的理解,团队成员对其他亚团队和所属成员的偏见和误解会得到淡化,不会明显表示出来[19]。此外,高度的社会分类断层线使得高管团队的组织结构趋于稳定,亚团队间的边界更加清晰,从而使得社会分类断层线的负面影响得到限制,企业绩效上升。综上所述,本文提出如下假设:

假设2:社会分类断层线与企业绩效之间呈现U型关系,即社会分类断层线水平从低度增加到适度时,企业绩效下降;社会分类断层线水平从适度到高度时,企业绩效上升。

(二)TMT结构互依性的调节影响

从现有文献来看,虽然TMT互依性具有多种表现形式,但高管团队结构设计和职能安排是团队互依性的重要基础和来源。因此,Hambrick等学者(2015)在回顾小群体研究的基础上提出了结构互依性(Structural Interdependence)的概念,认为结构互依性是TMT互依性的重要组成部分[20]。本文主要从横向互依性和纵向互依性两种类型来探究其对高管团队断层线与企业绩效关系的影响。

横向互依性是指高管团队通过职能安排使得同事之间的行为和效率相互影响的程度。比如,事业部制结构的高管团队成员可能会比职能制结构得高管团队成员拥有更高的决策自主权和较低的团队成员互动要求。纵向互依性则指高管团队成员间属于同级关系,而非上下级的程度。管理实践表明,当高管团队的等级差别微乎其微的,团队成员会将彼此视为同一的社会或任务实体,彼此间的行为和属性影响程度较大,而当等级层次较长时,团队成员间的差异性不再显著。

科学合理的结构设计对于提升团队的工作效率和减少团队内部的过程损失具有重要影响。在结构互依性较强的高管团队中,团队成员需要彼此依赖,积极合作以便高效地完成各自的工作任务和实现团队或企业整体目标[21]。在这样的团队中,任务断层线所分化的各个亚团队及其成员会更加关注其他团队成员的特征与行为,亚团队间能够实现更高程度的信息共享和团队合作,团队的认知资源能够得到更充分的利用。Schippers等学者(2003)研究表明高水平的团队互依性能够引发团队内部的任务冲突,降低组内/组间的偏见,显著调节团队多样性与团队反思或团队产出的关系[22]。因此,在结构互依性较强的高管团队中,任务相关断层线的积极效应会更加显著,企业的信息处理和战略决策质量相对较高,进而能够获取更高的绩效产出。

与任务相关断层线不同,在结构互依性较强的高管团队中,团队成员间需要进行更多的沟通协作和信息共享,而社会分类断层线所分化的各个亚团队可能会破坏高管团队的正常任务协作,导致社会分类断层线的负面影响更加明显。这是因为亚团队彼此间的冲突或“敌意”情绪会导致对其他亚团队提供的信息产生偏见,无法客观准确评估信息价值,使得高管团队难以处理复杂问题和决策以及应对非常规性挑战。不仅如此,各个亚团队间的频繁互动也可能使团队间关系冲突或过程冲突更为显著,导致高管团队无法顺利进行信息处理和环境感知,从而影响企业的环境适应能力和组织绩效的提升。综上所述,本文提出如下假设:

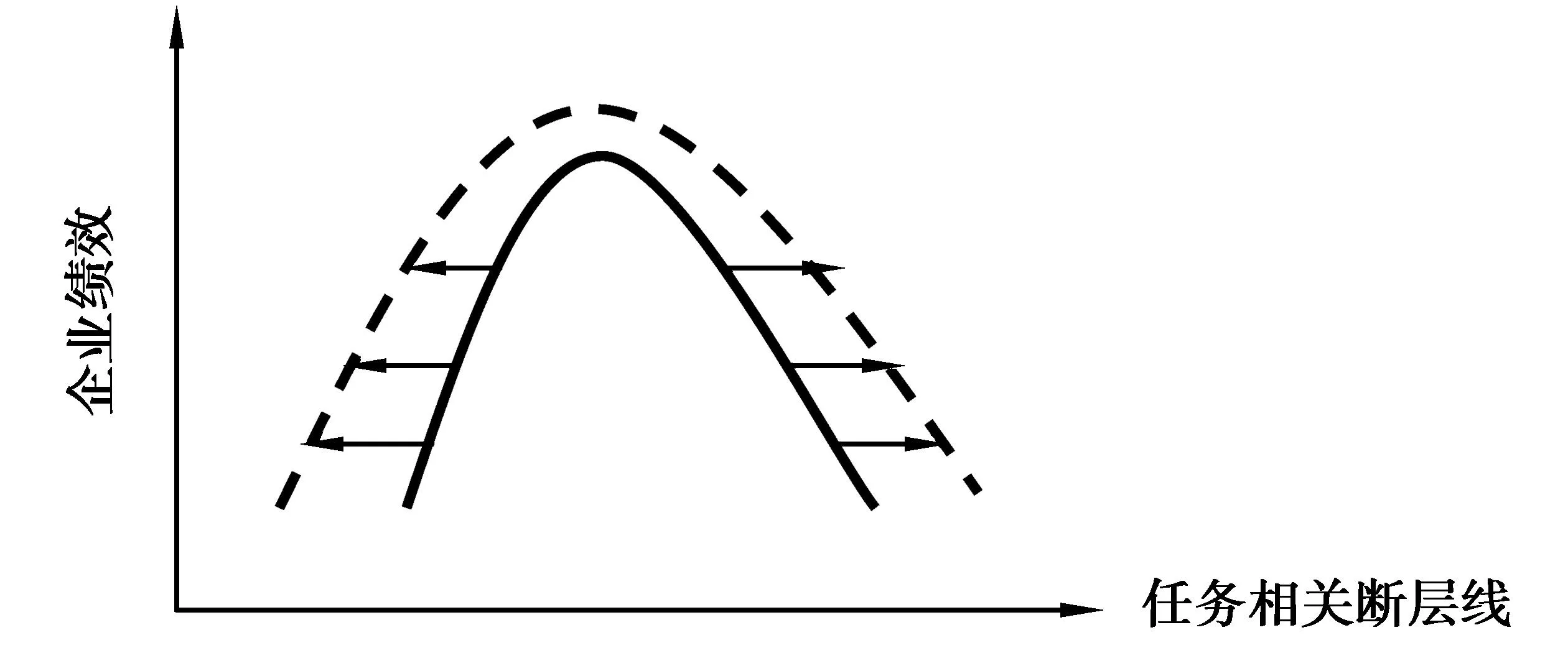

假设3:高管团队的(a)横向互依性、(b)纵向互依性会正向调节任务相关断层线与企业绩效间的非线性关系,使二者间的倒U型曲线变得相对平缓(具体如图2所示)。

图2 高管团队互依性调节效应预测图(任务相关断层线)

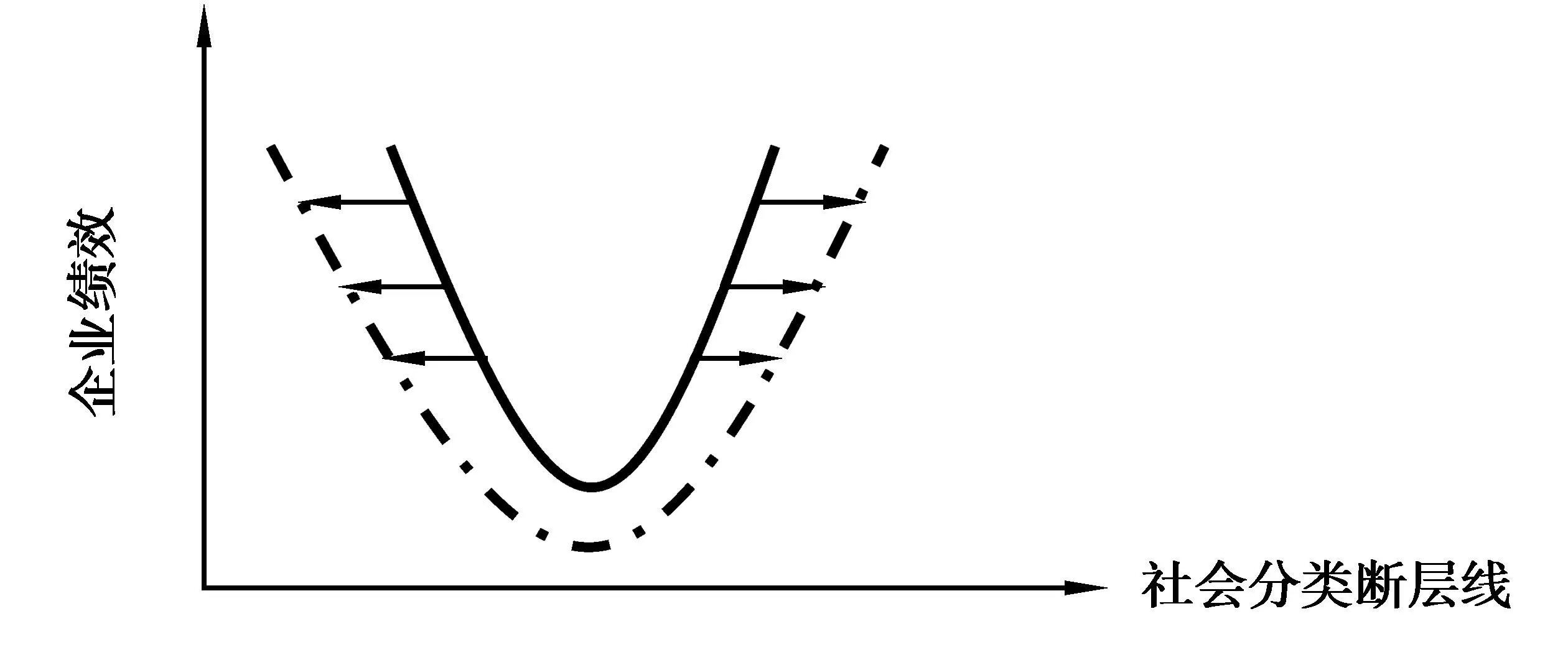

假设4: 高管团队的(a)横向互依性、(b)纵向互依性会正向调节社会分类断层线与企业绩效间的非线性关系,使二者间的U型曲线变得相对平缓(具体如图3所示)。

图3 高管团队互依性调节效应预测图(社会分类断层线)

三、研究设计

(一)样本与数据收集

管理实践表明,高新技术企业的TMT构成特征日益多元化,团队中出现断层线现象的可能性较大,并对企业绩效产生了重要的影响。因此,本文采用定量分析的方法,以我国沪深股市中制造业部分子行业的高新技术企业作为研究对象,并按照以下标准进行筛选:(1)剔除2010年12月31日之后上市的公司;(2)剔除ST、PT类企业;(3)选取处于医药、汽车以及计算机、通信和其他电子设备等子行业的上市公司。通过筛选,本文最终选取了2010—2012年240家高新技术企业共720个样本数据,其中医药、汽车以及计算机、通讯和其他电子设备制造业分别占企业总数的15.8%、32.5%和51.7%。

本文主要通过CSMAR中国上市公司治理机构研究数据库、同花顺数据库以及巨潮资讯网等来源收集公司治理的相关数据,并以新浪网财经频道、上市公司年报等披露的相关信息进行补充。初始数据收集后,我们对高管团队的人口统计特征进行重新编码和重标尺度,并利用统计软件SAS9.2来计算高管团队断层线强度[23]。

(二)变量设计

1.企业绩效

由于我国股票市场存在投机性较强,股票价格背离股票价值较大,且不流通股比重较高等问题,而净资产收益率(ROE)能够较为有效反映上市公司的真实收益率。因此,本文选择净资产收益率(ROE)来衡量企业绩效。

2.高管团队断层线

本文在借鉴Bezrukova等学者(2009)研究的基础上采用了Thatcher 等(2003)开发的算子来计算高管团队断层线强度[9] [23]。任务相关断层线和社会分类断层线分别选取3类任务相关特征(组织关系、任期以及受教育水平)和2类社会分类特征(年龄、性别)进行测量,其中组织关系反映了高管团队成员所隶属机构(董事会、监事会或高级管理人员)。具体计算公式如下:

3.TMT结构互依性

由于高管团队互依性受到团队结构多重因素的影响,本文采取以下两个指标,并对其进行标准化后取均值来衡量高管团队的横向互依性:(1)高管团队结构设置是否属于职能制结构(职能制结构为1,事业部制或其他为0);(2)高管团队中拥有多个头衔的团队成员所占比例。此外,本文通过对以下两个指标进行标准化后取均值,再进行反向处理来测量高管团队的纵向互依性:(1)计算高管团队每年的层级数量(一般包括总裁或总经理、执行副总裁或常务副总裁、副总裁或副总经理、总监等层级);(2)判断团队中是否设置COO职位(是为1,否为0)。

4. 控制变量

除了主要变量,本文还选取其他一些可能影响高管团队断层线效果显现和企业绩效的控制变量,包括企业历史、企业规模、股权集中度、高管薪酬以及产权比率。企业历史是企业成立日期到相应年份间隔的年数;企业规模则采用企业员工总数的自然对数来测度;股权集中度则选取企业前十大股东持股比例进行测量,其值越大代表股权相对集中;高管薪酬等于每年度高管薪酬总额;产权比率(负债总额/所有者权益总额)是衡量企业的长期偿债能力的重要指标,能够有效反映企业财务结构稳健与否,其值越大代表企业长期偿债能力越弱。

四、假设检验与分析

为验证以上假设,本文采用统计分析软件Stata13.1对样本企业的平衡短面板数据进行了回归分析。从Hausman检验结果(P<0.001)来看,固定效应模型能够控制企业间非观测效应的影响,因此本文选取了固定效应模型进行数据处理。按照Aiken和West(1991)的建议,本文在计算交互项前对相关变量进行了中心标准化处理,以降低交互项的共线性[24]。

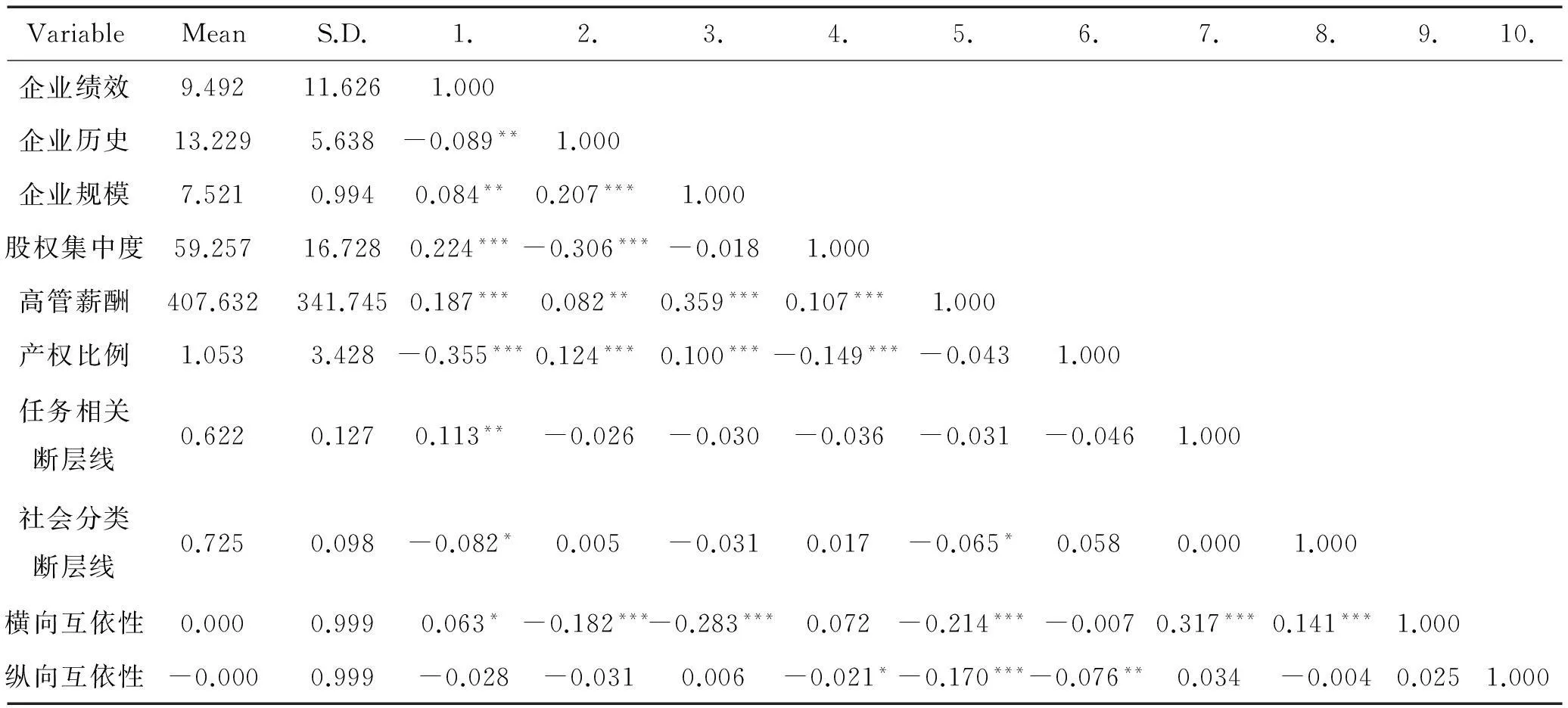

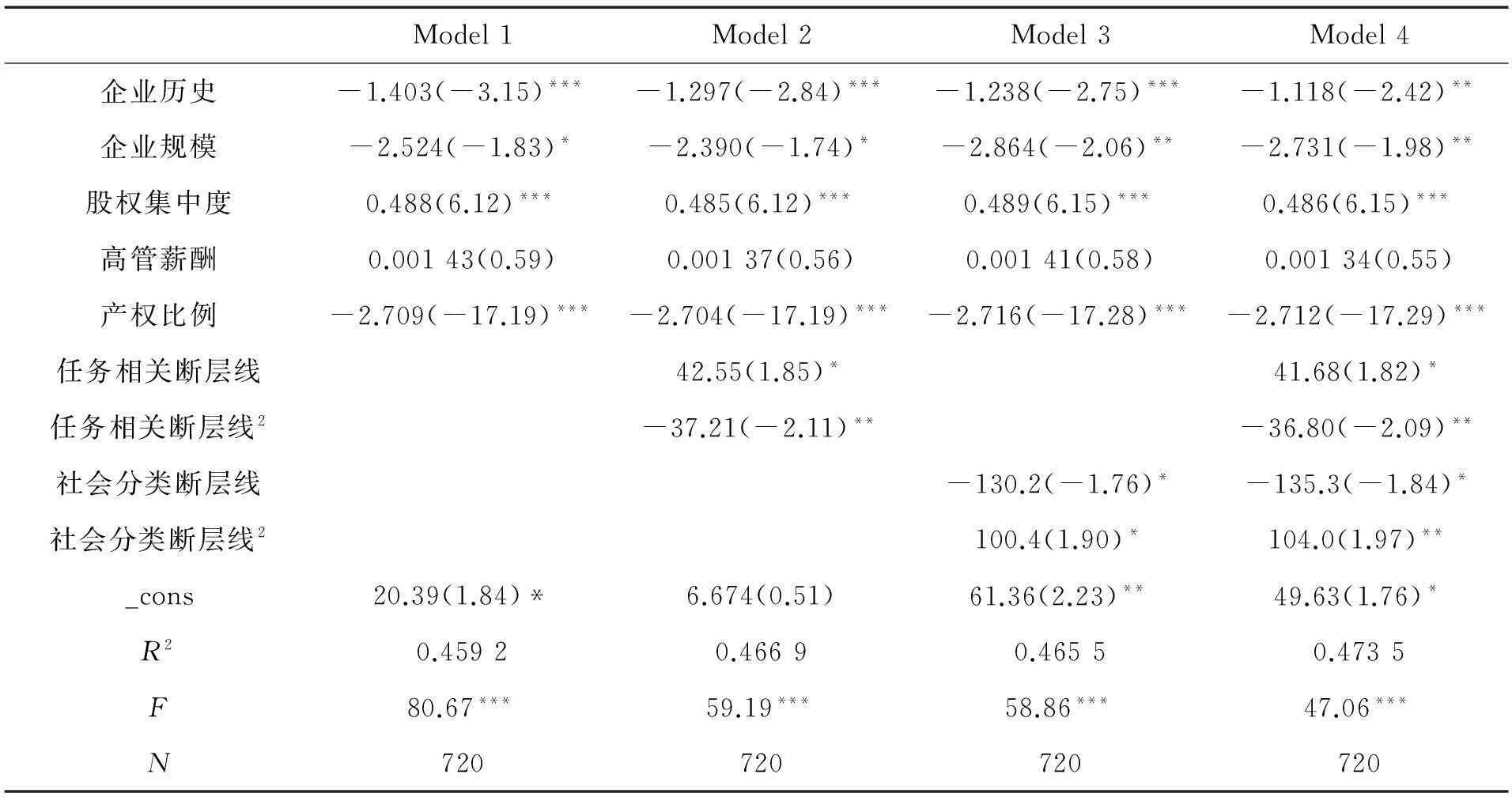

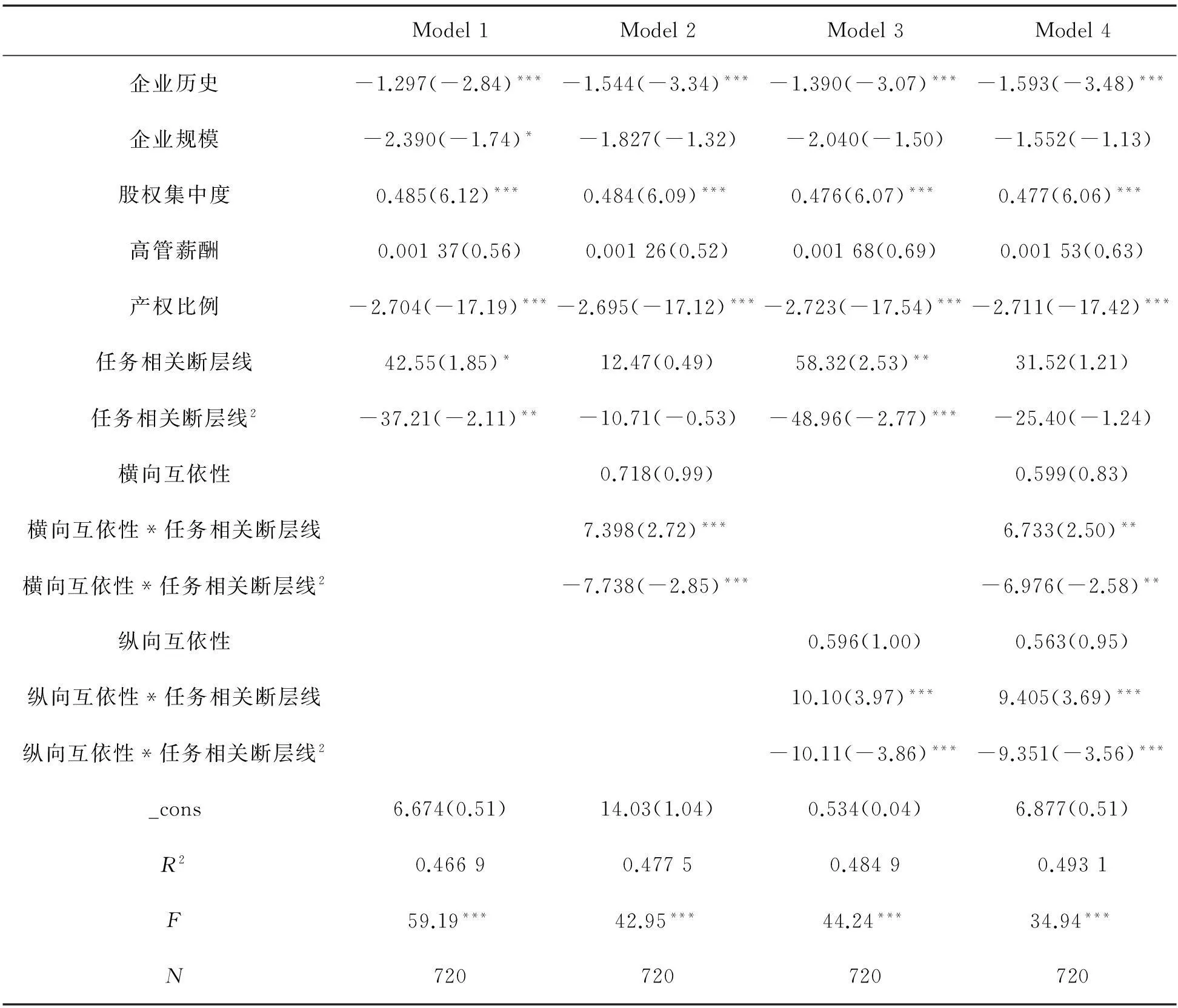

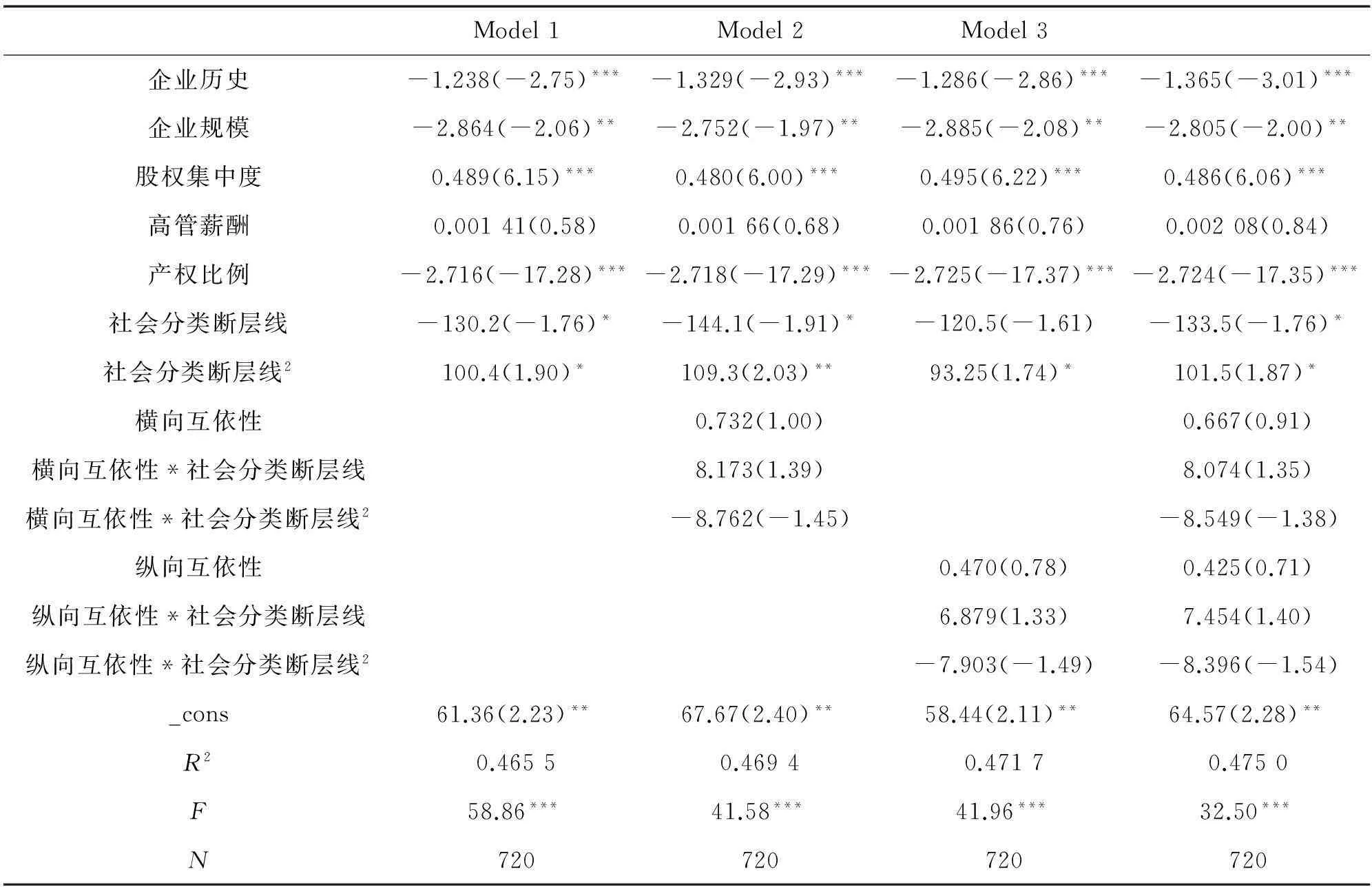

表5列示了主要变量的描述性统计分析结果,包括均值、标准差以及变量间的相关系数。结果显示,自变量间的相关系数处于-0.355~0.359之间,均低于0.8。为了进一步验证变量间是否存在多重共线性问题,本文计算了所有回归模型的方差膨胀因子。结果显示,方差膨胀因子的值均低于临界值(0 表1 主要变量的描述性统计及相关矩阵 注:*p< 0.10,**p< 0.05,***p< 0.01 如表2所示,模型1仅包含了控制变量,模型2和模型3分别在模型1的基础上加入了任务相关断层线及其平方项与社会分类断层线及其平方项。回归分析结果显示,任务相关断层线一次项系数为正(b=42.55),二次型系数为负(b=-37.21),且分别在0.10和0.05水平上显著。与之相反,社会分类断层线一次项系数为负(b=-130.2),二次型系数为正(b=100.4),且都在0.10水平上显著。这表明,任务相关断层线与企业绩效间呈现倒U型关系,而社会分类断层线与企业绩效间呈现U型关系,二者通过不同机制作用于企业绩效。因此,假设1和假设2得到了验证。 表2 高管团队断层线对企业绩效影响的回归分析结果 注:tstatistics in parentheses *p< 0.10,**p< 0.05,***p< 0.01 假设3认为高管团队横向互依性和纵向互依性会正向调节任务相关断层线与企业绩效的非线性关系,表3中模型1-4对该假设进行验证。结果显示,横向互依性与任务相关断层线一次项的交互项系数为正(b=7.398),与任务相关断层线二次项的交互项系数为负(b=-7.738),并且都在0.01的水平上显著。此外,纵向互依性与任务相关断层线一次项的交互项系数为正(b=10.10),与任务相关断层线二次项的交互项系数为负(b=-10.11),同样都在0.01的水平上显著。因此,假设3得到了数据的有力支持和验证,即高管团队结构互依性会增强任务相关断层线的积极影响,使得任务相关断层线与企业绩效的非线性关系变得相对平缓。 表4列示了横向互依性和纵向互依性对社会分类断层线与企业绩效关系的调节影响的回归结果。如模型2和模型3所示,横向互依性与社会分类断层线一次项的交互项系数为正(b=8.173),与社会分类断层线二次项的交互项系数为负(b=-8.762),但皆不显著。此外,纵向互依性与社会分类断层线一次项的交互项系数为正(b=6.879),而与二次项交互项的系数为负(b=-7.903),同样不显著。因此,假设4未得到数据的支持和验证,即横向互依性和纵向互依性并未显著调节社会分类断层线与企业绩效的关系。 表3 结构互依性调节作用(任务相关断层线)的回归分析结果 注:tstatistics in parentheses *p< 0.10,**p< 0.05,***p< 0.01 表4 结构互依性调节作用(社会分类断层线)的回归分析结果 注:tstatistics in parentheses *p< 0.10,**p< 0.05,***p< 0.01 为了验证研究结论的可靠性,我们做了以下稳健性检验:首先,以总资产利润率(ROA)、销售增长率等指标替代净资产收益率(ROE)指标来衡量企业绩效,其回归结果与表1-4基本保持一致;其次,采用Meyer 和Glenz(2013)开发的平均轮廓宽度(Average Silhouette Width,ASW)聚类分析方法来计算任务相关断层线和社会分类断层线强度[25],最后的回归结果也支持了上述结论,这表明上述研究结论具有较强的稳健性。 五、研究结论与讨论 (一)结论与启示 本文以我国沪深股市240家高新技术企业为样本,从高管团队结构互依性的视角出发探究高管团队断层线对企业绩效的影响以及二者关系的边界条件。实证结果发现,由于作用机制的差异,不同类型的高管团队断层线与企业绩效呈现不一样的关系,即任务相关断层线与企业绩效间呈现倒U型关系(b=-37.21,p<0.05),而社会分类断层线与企业绩效间呈现U型关系(b=100.4,p<0.10)。因此,为了获取卓越的经营绩效,团队管理者需要全面诊断高管团队断层线所属类型,然后根据断层线类型进行调整和管理。对于任务相关断层线较强的高管团队而言,管理者一方面要维持团队成员的多样性,另一方面要避免团队分化成两个相互对立的亚团队,使任务相关断层线保持在适度水平。与之相反,对于社会分类断层线较强的高管团队,团队管理者需要将社会分类断层线强度控制在较低或较高水平,以减弱社会分类断层线对企业绩效的破坏作用。 本文还进一步分析横向互依性和纵向互依性对任务相关断层线与企业绩效关系的调节影响,数据分析结果显示横向互依性和纵向互依性都正向调节二者间的非线性关系,强化了任务相关断层线的积极作用,使得团队的认知资源更高,并得到更充分的整合与利用。因此,企业可以通过结构设计和职能部署来提升高管团队成员相互影响的程度,增强彼此间的沟通和凝聚力,进而提高任务相关断层线所分化的各个亚团队的任务协作和信息处理能力。比如采取职能制结构、增加拥有多个头衔的高管成员比例,减少高管团队层级数量,增进团队扁平化等。最后,本文还考察了高管团队的结构互依性对社会分类断层线与企业绩效关系的调节作用。结果表明,高管团队互依性并未加深社会分类断层线的负面影响。这可能与高管团队中各个亚团队间复杂的互动过程或组织其他内外部情境影响有关,如团队成员互动增多也可能导致彼此了解程度加深,这在一定程度上减弱了各个亚团队间的偏见。总而言之,企业在管理团队断层线时需要综合考虑团队互依性的来源,使得团队互依性和团队断层线能够实现最佳匹配。 (二)研究不足与展望 本研究还有许多值得改进的地方:(1)着重探究高管团队成员人口特征聚合而成的团队断层线的作用机制,而忽略了如个性、价值观等不可观测属性聚合的影响。(2)主要分析了横向互依性和纵向互依性的调节作用,并未全面探讨如任务互依性和报酬互依性等类型的团队互依性的影响。因此,未来研究可以就该问题进行深化和完善。(3)选取了制造业部分子行业的高新技术企业为研究样本,限制了研究结论的外部效度。 [参考文献] [1] Lau D C, Murnighan J K. Demographic Diversity and Faultlines: The Compositional Dynamics of Organizational Groups[J]. Academy of Management Review, 1998, 23(2): 325-340. [2] Van Knippenberg D, Dawson J F, West M A, et al.. Diversity Faultlines, Shared Objectives, and Top Management Team Performance[J]. Human Relations, 2011, 64(3): 307-336. [3] Jehn K A, Bezrukova K. The Faultline Activation Process and The Effects of Activated Faultlines on Coalition Formation, Conflict, and Group Outcomes [J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2010, 112(1): 24-42. [4] Pearsall M J, Ellis A P J, Evans J M. Unlocking The Effects of Gender Faultlines on Team Creativity: Is Activation The Key?[J]. Journal of Applied Psychology, 2008, 93(1): 225. [5] Phillips K W, Mannix E A, Neale M A, et al.. Diverse Groups and Information Sharing: The Effects of Congruent Ties[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2004, 40(4): 497-510. [6] Bezrukova K, Jehn K. Examining Ethnic Faultlines in Groups: A Multimethod Study of Demographic Alignment, Leadership Profiles, Coalition Formation, Intersubgroup Conflict and Group Outcomes[J]. International Association for Conflict Management, 2003. [7] Bezrukova K, Spell C S, Perry J L. Violent Splits or Healthy Divides? Coping with Injustice Through Faultlines[J]. Personnel Psychology, 2010, 63(3): 719-751. [8] Jehn K A, Bezrukova K, Thatcher S. Conflict, Diversity, and Faultlines in Workgroups[J]. The Psychology of Conflict and Conflict Management in Organizations, 2008: 179-210. [9] Bezrukova K, Jehn K A, Zanutto E L, et al. Do Workgroup Faultlines Help or Hurt? A Moderated Model of Faultlines, Team Identification, and Group Performance[J]. Organization Science, 2009, 20(1): 35-50. [10] Cronin M A, Bezrukova K, Weingart L R, et al. Subgroups within A Team: The Role of Cognitive and Affective Integration[J]. Journal of Organizational Behavior, 2011, 32(6): 831-849. [11] Campion M A, Medsker G J, Higgs A C. Relations between Work Group Characteristics and Effectiveness: Implications for Designing Effective Work Groups[J]. Personnel psychology, 1993, 46(4): 823-847. [12] Stewart G L, Barrick M R. Team Structure and Performance: Assessing The Mediating Role of Intrateam Process and The Moderating Role of Task Type[J]. Academy of management Journal, 2000, 43(2): 135-148. [13] Wageman R. The Meaning of Interdependence[J]. Groups at work: Theory and research, 2001, 197: 217. [14] Kozlowski S W J, Bell B S. Work Groups and Teams in Organizations[J]. Handbook of psychology, 2003. [15] Gully S M, Incalcaterra K A, Joshi A, et al.. A Meta-Analysis of Team-Efficacy, Potency, and Performance: Interdependence and Level of Analysis as Moderators of Observed Relationships[J]. Journal of applied psychology, 2002, 87(5): 819. [16] Lim J A Y K, Busenitz L W, Chidambaram L. New Venture Teams and The Quality of Business Opportunities Identified: Faultlines Between Subgroups of Founders and Investors[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2013, 37(1): 47-67. [17] Hutzschenreuter T, Horstkotte J. Performance Effects of Top Management Team Demographic Faultlines in The Process of Product Diversification[J]. Strategic Management Journal, 2013, 34(6): 704-726. [18] Jehn K A. A Multimethod Examination of The Benefits and Detriments of Intragroup Conflict[J]. Administrative science quarterly, 1995: 256-282. [19] Gibson C, Vermeulen F. A Healthy Divide: Subgroups as A Stimulus for Team Learning Behavior[J]. Administrative Science Quarterly, 2003, 48(2): 202-239. [20] Hambrick D C, Humphrey S E, Gupta A. Structural Interdependence within Top Management Teams: A Key Moderator of Upper Echelons Predictions[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(3):449-461. [21] Barrick M R, Bradley B H, Kristof-Brown A L, et al.. The Moderating Role of Top Management Team Interdependence: Implications for Real Teams and Working Groups[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(3): 544-557. [22] Schippers M C, Den Hartog D N, Koopman P L, et al.. Diversity and Team Outcomes: The Moderating Effects of Outcome Interdependence and Group Longevity and The Mediating Effect of Reflexivity[J]. Journal of Organizational Behavior, 2003, 24(6): 779-802. [23] Thatcher S M B, Jehn K A, Zanutto E. Cracks in Diversity Research: The Effects of Diversity Faultlines on Conflict and Performance[J]. Group Decision and Negotiation, 2003, 12(3): 217-241. [24] Aiken L S, West S G. Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions [M]. Sage, 1991. [25] Meyer B, Glenz A. Team Faultline Measures: A Computational Comparison and A New Approach to Multiple Subgroups[J]. Organizational Research Methods, 2013, 16(3): 393-424. (责任编校:朱德东) The Nonlinear Effect of TMT Faultlines on Firm Performance:Based on the Research Perspective of TMT Interdependence CAO Hong-jun, XIAO Guo-tuan (SchoolofEconomicsandManagement,FuzhouUniversity,Fuzhou350116,China) Abstract:How to effectively manage TMT faultlines to fully integrate team cognitive resources is a popular topic in the field of strategic leadership research. However, there are fewer quantitative empirical studies exploring the interaction effect of TMT faultlines and structural interdependence on firm performance. In this study, we examine the nonlinear relationship between TMT faultlines and firm performance, and the moderation effects of team interdependence. Results of data analysis show that the relationship between different types of TMT faultlines and firm performance is varied form each other. That is, task related faultlines have an inverted U-shaped relationship with firm performance and social category faultlines have a U-shaped relationship with firm performance. Further, TMT horizontal interdependence and vertical interdependence would positively moderate the effect of TMT faultlines on firm performance and significantly enhance the positive effect of task related faultlines. Relative research and analysis of this article possesses important reference to optimizing top management team structure and improving team efficiency. Key words:top management team; group faultlines; structural interdependence; firm performance 中图分类号:F272.91 文献标志码:A 文章编号:1672- 0598(2016)02- 0024- 10 [作者简介]曹红军(1978—),男,吉林长春人;博士,福州大学经济与管理学院副教授,主要从事战略管理研究。肖国团(1990—),男,福建安溪人;福州大学经济与管理学院硕士研究生,主要从事战略管理研究。 [基金项目]国家社会科学基金项目(11CGL007)“基于TMT权变管理的动态能力与企业绩效提升路径研究” [收稿日期]2015-10-09 doi:12.3969/j.issn.1672- 0598.2016.02.004 曹红军,肖国团(福州大学 经济与管理学院,福州 350116)