快速非农化下大都市边缘区农地规模化流转的制度创新——以广州市白云区为例

System Innovation of Farmland Transformation in Suburban Areas under Fast De-agriculture Times

文陈世栋Chen Shidong广东省社会科学院助理研究员、博士袁奇峰Yuan Qifeng中山大学地理科学与城市规划学院教授邱加盛QiuJiasheng中山大学地理科学与城市规划学院高级经济师

快速非农化下大都市边缘区农地规模化流转的制度创新——以广州市白云区为例

System Innovation of Farmland Transformation in Suburban Areas under Fast De-agriculture Times

文陈世栋Chen Shidong广东省社会科学院助理研究员、博士袁奇峰Yuan Qifeng中山大学地理科学与城市规划学院教授邱加盛QiuJiasheng中山大学地理科学与城市规划学院高级经济师

摘要:快速非农化下,城市管理学科需要总结源于基层的土地制度创新经验,以期对大都市边缘区的城乡统筹发展有所助益。通过对广州市白云区及其北部四镇的村小组(经济社)为空间单元的农村非农化特征及农地市场发育情况的调查,可将农村快速非农化的总体特征总结为“五化”:空间快速城市化、农地持有产权细碎化、农民职业非农化、农民收入非农化及农产品非粮化。受非农化正外部性作用,农地产权由传统的“两权分立”走向“三权分置”。承包权和经营权的分离是市场需求下农地租金诱发的结果。尽管地权面临调整频繁,但通过稳定产权的空间边界,保障了农地规模流转长期化。

关键词:非农化;农地流转;制度创新;财产性权利

在中国快速城市化背景下,集体土地产权变迁及来自基层的农地制度创新理应成为城乡规划及管理等学科关注的焦点之一,目前农地确权及市场化改革为都市边缘区农地规模化经营带来机遇。[1-3]相关研究认为,农地产权的细碎化主要由以下因素引起:一是土地分配过程,二是人口变动导致土地调整,三是分散的城市化及政府相关土地活动,四是农户间小规模的租赁。[4-6]而中国农地产权细碎化主要受供给面因素影响,[7]人口过密化使得农地持有产权面积日趋缩小。需求面因素主要是不同地区的土地市场化差异性。[8]中国实行“三级所有,队为基础”的集体所有制,村小组是最小的集体单位。[9]目前,研究区域实行村组两级经济,集体土地所有权基本掌握在村小组手中。20世纪90年代推行的股份合作制实现了政社分离,行政村成立经联社,村小组则相应成立经济社。[10]村小组掌握着农地所有权,并负责对承包经营权分配,在涉及征地、农地出租和农业生产组织安排时,村组是参与谈判不可或缺的主体,因此,村组(经济社)是农户与村委乃至政府之间的桥梁。[11]本文从研究快速城市化下,农村非农化的主要特征入手,总结了在城市化正外部效应下,自下而上的农地规模化制度创新经验,以期对都市边缘区的城乡统筹发展有所助益。

一、研究区域、方法及数据

(一)研究区域

白云区地处广州市北部。东邻增城区,西靠佛山市南海区,南连广州荔湾、越秀、天河、黄埔等4个城区,北接花都区和从化区,面积665km2。根据全国第六次人口普查,白云区常住人口222.27万,其中,户籍人口82.85万,流动人口约139.42万。白云区有14条行政街道、4个中心镇,居民委员会241个,村民委员会118个(见图1)。行政街道位于南部,四个中心镇位于北部,白云区呈现明显的南北城乡二元并置的格局,是快速城市化下,研究城乡互动过程的典型地区。改革开放后,部分靠近广州城区的镇街利用区位优势,走上了“三来一补”的农村社区工业化道路,这种自下而上的发展模式一直延续至今,但受到广州市功能外拓的影响,这些传统的农业镇逐渐成为半城乡地区。

(二)研究方法与数据

第一,采用大规模问卷调查及访谈,收集相关信息。钟落潭镇、人和镇及江高镇分别有行政村37个、25个和35个。本研究采取全覆盖的方式,每个村组(经济社)发放问卷一份,共1 088份,共回收问卷约634份,有效问卷546份,有效率约为86.12%。其中,钟落潭镇有效问卷52份,占11.7%;人和镇156份,占21.02%;江高镇238份,占53.4%。本研究主要通过总体特征及三镇差异性分析把握都市边缘区农村快速非农化的普遍性及特殊性,通过经济社的收入情况、农民持有农地产权份额、农地流转情况等反映农民与农地的关系变迁。

第二,以ArcGIS10.0平台为分析工具,通过叠加分析研究空间城市化过程,探讨白云区城镇建成区扩展的时间特征。本文根据杨山等人的研究,[12]引入城镇建成区扩展速度指标测度空间城市化情况。如:

Uu表示整个研究时期内城镇建成区扩展面积的年增长速率。△Uea为某一时间段建成区用地扩展数量,△t为时间段(一般以年为单位),Uoa为某一时间段初期的建成区用地面积。空间数据来源于国土部门的1997年及2012年土地利用现状数据。

第三,部分统计数据来源于《白云区农经统计数据(2013)》及白云区上述三镇农调数据。

图1 研究区域

二、快速化的都市边缘区的非农化特征

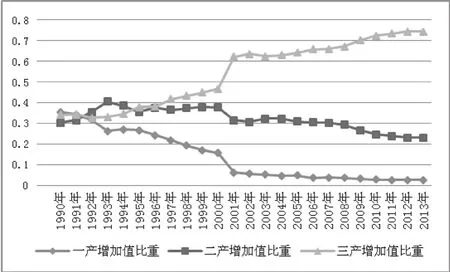

从1990年至今,白云区呈现快速的非农化特征(见图2)。1990年,白云区G D P为15.24亿元,三产结构为35.54:30.28:34.17,呈现“一、三、二”的结构,结构较均衡,但以农业为主。第一产业增加值占比一直处于不断下降趋势,近年来处于较为平稳的态势;第二产业增加值总体处于下降趋势;第三产业增加值占比就超过了第二产业,并一直持续扩张。2013年,白云区的GDP总量为1329.34亿元,三产结构为“2.49:23.09:74.41”,非农化率达到了97.51%,第三产业占主导地位,但工业和农业增加值总量还处于缓慢上升之中,虽已具备明显的城市经济特征,但工业和农业质量也在不断提升。

图2 1990年以来白云区三产结构演变

(一)空间快速城市化

图3 1985年(左)及2012年(右)白云区建设用地分布

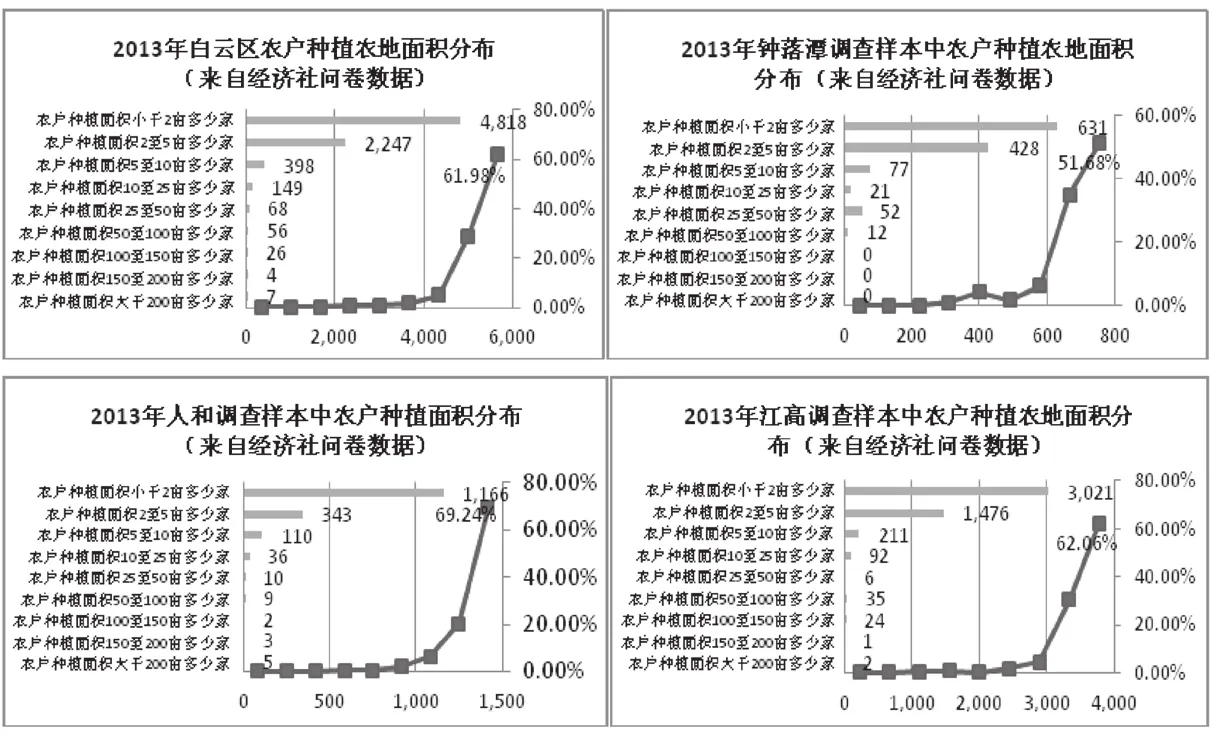

表1 1985年以来白云区及各镇建设用地面积及扩展速率

改革开放以来,白云区处于快速的空间城市化时期。为辨析白云区空间城市化过程,本文采用1985年至2012年多个时段城镇建成区用地现状矢量数据(见图3),在ArcGIS10.0环境下,进行城镇建成区用地空间叠加运算,得到两个时期建成区的扩展图层,统计得出研究时段内城镇建成区用地的变化情况(见表1)。白云区在研究时段内建设用地扩展速率为16.07%,四镇平均为16.15%,高于平均水平,但四镇中只有太和镇的速率远高于白云区平均水平,也远高于其他三镇,其他三镇速率则低于白云区平均水平,可见,太和镇是四镇中的快速扩张的典型。2004年并镇之后,农村社区工业化时代发展起来的乡镇企业,[13]促进了农村社区的发展,完成了白云区的初始积累。目前,传统的发展模式主要集中在北部四镇,与南部城区形成明显的“城—乡”二元结构。

(二)农地持有产权细碎化

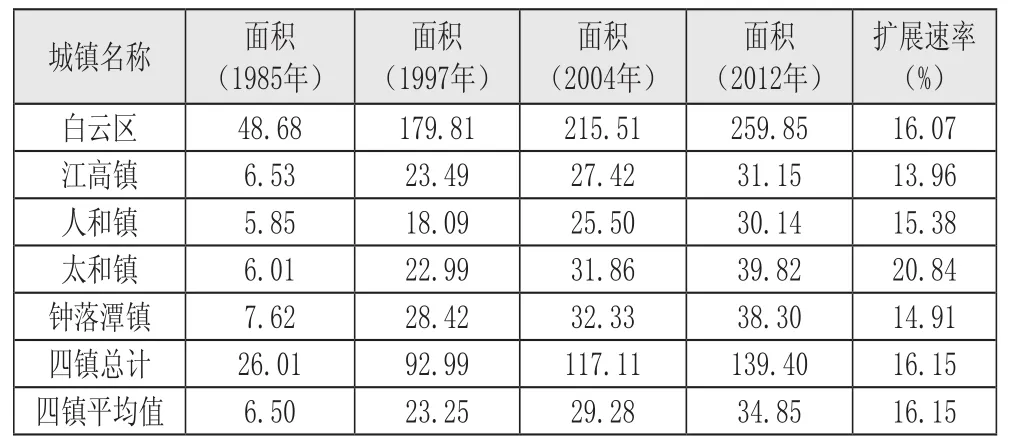

人口过密化下农地产权细碎化是中国自宋以来就存在的问题,[6]是农地效益提高的主要障碍。白云区常住人口从1953年“一普”的30.58万增长至2010年“六普”的222.27万,增长了7.27倍,其中,外来人口从1982年“三普”的4 877人增长至2010年“六普”的139.42万,在广州市全市外来人口数量中占比超过30%,在广州市排名第一。大量涌入的外来人口工作于非正规经济部门,居住于城中村中,为白云区农村发展带来了极大的外部性。特别是2000年以来,快速城市化带来了极大的非农发展机会,本地大量农业劳动力脱离了农地。[12]从全区水平看,调查样本中有4 818户农户的农地面积小于2亩,占总样本的61.98%。从如下三个镇看,钟落潭镇种植面积在2亩以下的农民达到51.68%;人和镇为69.24%,江高镇为62.02%,均超过一半,但人和与江高两镇的比例高于钟落潭。在2亩至5亩这一档次中,钟落潭镇达到35.05%,人和镇与江高镇分别为20.37%和30.32%,数据反映钟落潭镇的户均农地面积高于江高镇和人和镇,而人和镇最少(见图4)。

图4 农地持有产权细碎化来源:问卷调查

(三)农民职业非农化

从农调数据中农户类型表征的农民职业变迁来看,农民已经实现了职业非农化。从近年来白云区农民的农民职业变迁来看,农民职业逐渐脱离农业,从2004年至2013年,按照总收入占比来看,农村的非农民数量占比逐年上升至2013年的75.83%,另外,农村的非农兼业户也达到了10.83%,而农业户仅占4.17%,按照总收入比较划分,白云区农民基本上已经脱农(见图5)。

图5 2004年至2013年白云区农村住户类型演变来源:《白云区农调数据(2013)》

(四)农村集体收入非农化

通过问卷调查发现,白云区村组经济也已实现非农化。总体收入以“厂房出租收入”为主,达到了58%,农村经济收入主要依靠传统的农村社区工业化路径下的厂房收租模式,[14]但是,三镇有所差别,人和镇与总体情况相似,收入主要来源于“厂房出租收入”,但江高镇主要来源于“农业经营”,钟落潭镇主要是“工业用地出租”。

图6 经济社收入主要来源来源:问卷调查

收入来源构成上的差异说明各镇农村集体经济发展的差异。人和镇及钟落潭镇农村分别通过自建厂房出租及以工业用地出租获取收入,而江高镇经济社的收入主要来源于农业经营(占53%),第二为工业用地出租(25%),第三才是厂房出租,说明人和镇及钟落潭镇农民收入主要依赖农地财产性收入;江高镇农业经营可能比其他两镇更为发达,原因是江高镇拥有较多的连片农保地,严格的管制制度迫使农民主动提升农地的利用效益,农地提供的收入基本满足农民的基本生活及发展需求,无需依托于大规模的农地非农化来获取收入(见图6)。

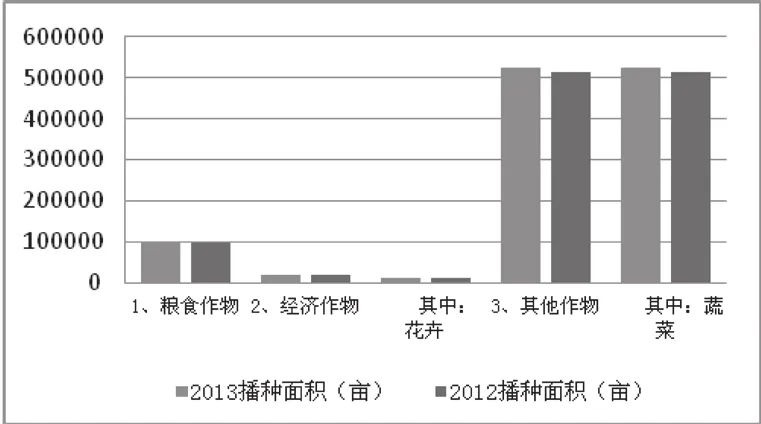

(五)农产品非粮化

得益于广州大都市区的需求,白云区的农业生产逐渐走向非粮化,粮食作物年产量逐渐下降,经济类作物如花卉及蔬菜等占比较大。2013年,白云区农作物播种面积642 254亩,其中粮食作物播种面积96 156亩,经济作物19 949亩,经济作物中花卉种植面积13 267;其他作物515 108亩,其他作物中的蔬菜514 528亩。粮食作物、花卉及蔬菜分别占农作物总面积的14.96%、2.08%和81.84%,可见白云区的农作物种植已经趋向非粮化,又以蔬菜种植为主(见图7)。

图7 2012年及2013年白云区农作物播种面积来源:《白云区统计年鉴(2013)》

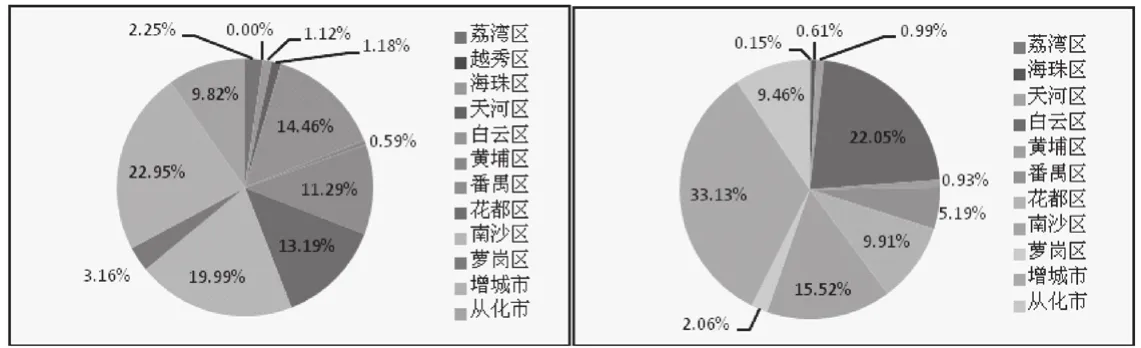

据《白云区志(1996-2000)》,白云区是以农业和农村工作为主的城区,“菜篮子”工程的主要基地之一。从总产值看,2012年白云区农业产值占广州全市的14.46%,白云区的蔬菜产值占整个广州市的22.05%,排在第二位,表明白云区依然承担着整个广州都市区重要的农业生产功能(见图8)。另外,从农业内部结构看,呈现种植业集中的趋势;而在种植业中,主要向花卉及蔬菜种植集中,表明白云区的农业生产呈现城郊型农业的特征。但近年来,农业内部各行业的增长除花卉外,基本处于较稳定的状态,表明在目前的发展模式下,农业发展效率提升遇到了瓶颈,在目前的科技水平下,提高农业的产出效率不仅仅需要业态上的更新,也需要体制机制上的创新(见图9)。

图8 2012年广州各区农业产值(左)及蔬菜产值(右)占广州比重来源:《广州市统计年鉴(2013)》

图9 广州市及白云区近年农业内部各行业产出增长率来源:《广州市统计年鉴(2013)》

三、自下而上的农地制度创新:由“两权分立”走向“三权分置”

(一)农地的再集中化过程

有部分学者认为,基于精耕细作模式的中国小农分散式经营,农业的效率已达最高,且并不比西方先进国家的规模化经营效率低。[15]但在都市边缘区,在大部分农户已经实现非农化的情况下,产权和空间的日趋细碎化,不仅无法发挥规模效应,还导致业态固化、资本难以与农业结合、无法从供给层面满足市场需求。但在都市需求和农村非农化正外部性共同作用下,越来越高的农地租金使得农地制度出现变革,农地从产权和空间两个维度由分散走向集中化,从而提高了农业整体效率。

根据对白云区江高镇、人和镇及钟落潭镇政府下辖的农村工作办及相关村庄的访谈,发现自第二轮承包期(1998年前后)开始,大部分村庄经历了频繁的产权调整。大部分村庄于1984年推行第一轮分田到户的土地家庭联产承包责任制,15年到期后,于1998年推行第二轮土地承包责任制。在第一轮承包期中,白云区跟全国大部分地区一样,实行“三级所有,队为基础”的集体所有制,村组拥有农地所有权,而农民拥有农地的承包经营权。在第二轮承包期开始时,由于二、三产业发展为本地农民提高了非农化机会,大部分农民实现了职业的非农化,在第一轮承包期结束时,纷纷将农地承包经营权交回村组,以避免承担耕种责任田所需的税费负担。可见,白云区农村在农民收入非农化后,一个明显的非正式制度变迁是部分农民的承包经营权向村组集中,由村组统一发包经营。

同时,所有权也向村组集中。2009年至2013年,白云区集体所有农地总面积由34.79万亩下降至33.70万亩。其中,耕地面积从13.87万亩下降至2013年的13.38万亩。2009年,白云区耕地所有权“归村所有”的占1.67%,“归组所有”的则达到83.42%。2013年,归村所有的面积下降到0.25%,而归组所有的面积则上升至99.75%。可见,大部分耕地所有权均集中在村组手中,且经历了向村组集中的趋势。

从各个镇的情况看,归村所有的面积除了太和镇保持不变外,其他三镇均有所下降。钟落潭镇从2.36%下降至0%,人和镇也下降至0%,同时,这两镇归组所有的比重则上升至100%,而其他两镇归组所有的面积均大于99%。可见四镇均经历了农地向村组集中的过程(见表2)。所有权和承包经营权进一步向村组集中,为农地的规模化经营创造了条件。

表2 2009年至2013年白云区农地产权向村组集中过程(单位:万亩)

(二)规模化的制度创新

根据调研,与全国整体正在实行第二轮承包期,并强调承包经营权保持长期不变不同的是,白云区大部分村庄承包经营权经过多轮调整后,目前正在实行第四轮承包期。第一轮土地承包期基本与国家一致,第二轮承包期从1999年至2005年,第三轮从2005年至2011年,第四轮则从2011年至今。可见,白云区大部分村庄从第二轮承包期开始,基本每6年重新调整一次承包经营权,与国家相关政策规定有一定差距,也是白云区为了获取农地租金而自发进行的农地制度创新。在农地大调整方面,国家在1997年的《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步稳定和完善农村土地承包关系的通知》中就开始严格禁止农地大调整,而实际上众多研究均表明各地的农地调整非常频繁。[16]

白云区的自下而上的农地制度变迁,事实上为农地市场发育创造了供给面条件,随着市场需求等外部条件的崛起,促进了农地的大规模流转。部分村庄在第一轮承包期的“所有权和承包经营权相分离”的背景下,进一步实现了“承包权和经营权的分离”,即村组拥有农地所有权,农民基于成员权而拥有承包权,经营权由村组返租或者直接出租,这样,承包权实际上变成了财产权,同时,也为经营权向社会资本转移创造了条件(图10)。

虽然事实上承包期面临6年一次的调整,但并不影响到与大户、企业及专业合作社等个人和单位因流转而长期持有农地经营权。农地产权调整不会影响到已流转农地空间边界的稳定性,从而维护了已流转农地的规模化经营,对农地起到了极大的保护作用。事实上,如能加强经营权流转的长期化,对都市生态农地的保护作用将更加明显。

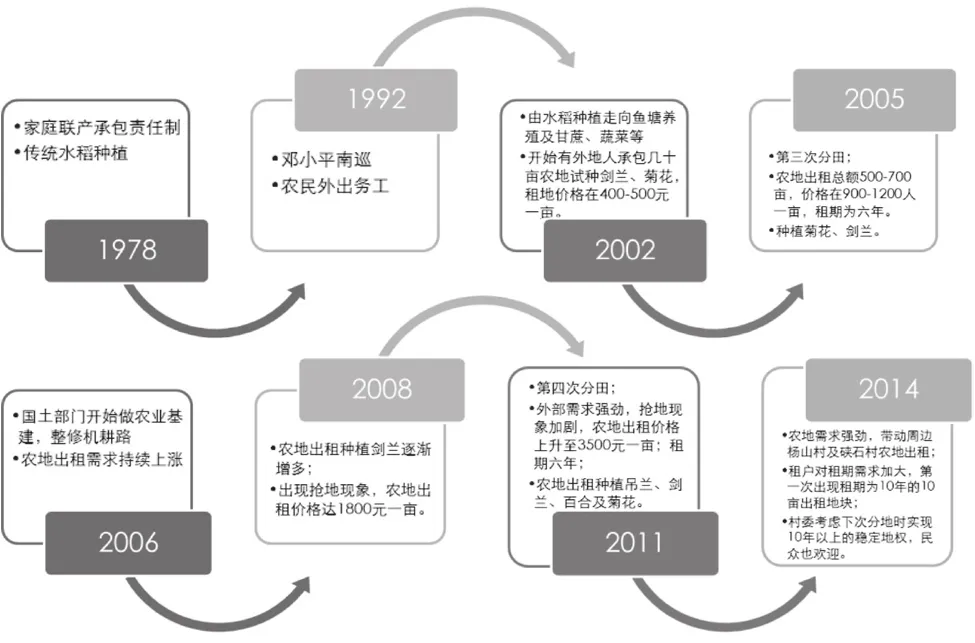

四、典型村庄分析:鹤岗村“新两田制”下的农地大规模流转

笔者对白云区的四镇16个村庄进行了重点访谈,其中江高镇鹤岗村的农地空间集中对促进大规模流转具有典型的借鉴意义。在外部需求下,鹤岗村由村委引导,通过制度创新,实现了“流转田与自耕田”的空间分置。“新两田制”突破了产权细碎化对农地规模化效益提升的限制,农地的大规模流转促进了农地空间边界的稳定,提升效率的同时对农民形成了积极激励。

(一)鹤岗村的区位优势、外部需求及空间边界的固化

根据对该村村委的访谈,目前鹤岗村的2800多亩耕地中,九成已经流转,主要用于花卉种植。据介绍,鹤岗村的农田每6年承包一次,2011年流转的时租金约2000元/年/亩。“现在每亩每年3500元都不租了”,该村村委说,近几年随着农田租金不断上升,鹤岗村已成为白云区农地租金最高的村。

巴江河从北至南贯穿整个鹤岗村,鹤岗村的宅基地分布于大河东部,大部分农地在大河的西部,农地借助大河的阻隔得以成片分布。同时,临近省级的万顷洋农业科技园区、靠近广州芳村花卉市场和佛山一环高速入口,区位优越,借助于外部环境,鹤岗村的农业经营制度逐渐由原来的家庭承包责任制下的散耕走向“新两田制”。

鹤岗村大部分农民已经实现了收入非农化,只有少部分农民继续从事农耕。由于较好的区位,鹤岗村的农地由各承包经营散户独立出租给外来农民。在外部需求下,村委借助换届选举及第四次调整农地承包经营权的机会,从空间上实现了流转田与自耕田的分离,即从空间上划定了自耕田和流转田的边界,自耕田集中于巴江河的东部,与农民宅基地靠近,流转田集中连片分布与巴江河的西部(见图11)。

近年来花卉价格持续上涨,2014年,菊花价格10支在14元至17元之间,一亩地可收4万支,收入达5.6万元至6.8万元。因此,在此发展机会下,花农数量日渐增多,租金水平也水涨船高。

图10 由“两权分立”走向“三权分置”的农地死制度创新与效益提升来源:作者自绘

图11 鹤岗村土地利用类型及自耕田与流转田空间分布来源:作者自绘

在此背景下,当地农民看到大量的市场需求,甚至打算修整道路和水利设施,提升农田基础设施总体水平,吸引更多的外来农户或企业来租地,从而提升租值水平,远期准备将租金涨至5000元/年/亩。

农民既能够通过持有的农地赚取财产性收入,又能外出经商务工而赚取工资性收入,收入水平由原来的一份收入变成两份收入。通过土地流转,增加了农民的财产性收入,使得农民持有农地的意愿大大增强。如某农民个人租地达64亩,租入时地租是每年1400元/亩,转手租出后,租价已经到了3500元/亩,一年转包可增加收入10余万元。另外,农地大规模流转给本地农户创造了就业机会。租入农地的外来大户聘请本地村民来经营农地,为本地闲散劳动者提供了就业机会。农民既能获得地租,又可得到打工收入,而且学到种花技术。外来农户聘请本地农民的日均劳动工资不低于100元/天,由于需求旺盛,农忙时节,日均工资收入最多可达300元。

在空间边界固化后经营权集中化后,农地大规模流转得以开展,效益大为提高。通过对该村村委访谈得知,农地出租价格从2012年的2000元/年/亩涨到了2014年3500元/年/亩,村民获得了流转租金外,还可以外出打工经商。尽管是一个纯农业村,却将近四成家庭拥有小汽车。农地流转后,部分村民还外出经商或打工,获得另一份收入,大多生活都比较宽裕。

(二)鹤岗村的启示:村委主导下的农地制度创新

当地居民认为,在外部需求下,农地的集中化与农地流转带来了高租价。由于鹤岗村人均农地面积不多,无法规模化耕种,且从事农地耕种收益低下,农民普遍缺乏种田积极性,而临近鹤岗村的佛山市南海区花农则找上门来租地种花,但由于户均承包地面积不多,外来农户从本地农民个人手里能租到的农地不多,一般也就是几亩,花农就开始在村里四处找地。

村委会从中发现了机会,将耕种意愿低下的村民所承包的农地集中在特定区域,以便用于大规模流转,这便产生了将流转地与自耕地分开的做法。2009年底,鹤岗村及临近的硖石村由村委会牵头将耕地出租给万波、肇业等种植大户种植花卉,农地流转面积超过3000亩,涉及农户400余户。种植大户将土地租入后,连片种植百合、剑兰、吊兰、非洲茉莉等品种,产品销往全国,并以此为中心,带动周边村庄产业结构调整,促进了当地农业增收和经济发展。

自1984年第一次实现家庭联产承包责任制以来,鹤岗村一共实行了四轮承包经营权的调整,第四轮自2011年开始实行至今。1998年以来,国家进入第二轮农地承包期,并希望承包期长期稳定不变,但鹤岗村自1999年实行第二轮承包期后,每6年调整一次承包经营权。承包经营权的调整既考虑了生增死减,也考虑到在外部强劲需求下,农民通过地权调整而增加租金收入。最新的一轮调整后,实现将自耕田与流转田空间分置,但无论地权如何调整,均不影响与外来农地的租金契约,即流转农地在原空间上固定下来,不随地权的调整而调整,也就是说,鹤岗村通过农地制度创新,实行了“新两田制”,且即使面临着地权的频繁调整,并不影响农地的流转边界和租金水平(见图12)。

图12 鹤岗村的农地制度变迁历程来源:作者自绘

五、结论

在快速的空间城市化和大量外来人口涌入背景下,都市边缘区农民基本上实现了职业及收入的非农化。在大规模的外部需求下,农业生产也已走向非粮化,但由于农地持有产权的细碎化,农业规模经济无法显现,限制了农业形态的更新和价值提升,使得农业基本上呈现城郊型农业的特征。农民非农化为农地租赁市场发展创造了条件,但产权细碎化又为农地大规模的流转增加了谈判成本,在强大的市场需求下,农地租金的提升诱发了农地制度自下而上的创新,这也是都市边缘区区别于广大中西部传统农业地区的区位优势。另外,虽然国家政策强调保持农地承包经营权的长期稳定,但研究区域大部分村庄自第二轮承包期以来还是经历了每6年一次的调整,同时,在实现了所有权和承包经营权分离后,又自发实现了承包权和经营权的分离,确立了农地所有权归村组、承包期归村民、经营权可流转的模式,为农地的规模化和农业资本化创造了条件;而在每6年一次的承包经营权调整中,农地的产权归属虽有所变化,但均保持已通过市场化流转的农地空间边界的稳定性,保障了农地流转的长期性和规模化,促进了农地效益的提升。值得进一步深化的是,虽然在现有制度框架内,白云区通过自下而上非正式的制度创新,提升了农地的市场化水平,但非正式制度还需上升为正式制度,以确保制度创新红利的稳定性和长期化,而股份制改造是可以探讨的一个方向。

参考文献:

[1]叶春辉,许庆,徐志刚.农地细碎化的缘由与效应历史视角下的经济学解释[J].农业经济问题,2008(9):9-15.

[2]谭淑豪,曲福田,NicoHeerin.土地细碎化的成因及其影响因素分析[J].中国农村观察,2003(6):24-30.

[3]吕晓,黄贤金,钟太洋,等.中国农地细碎化问题研究进展[J].自然资源学报.2011(3):530-540.

[4]周应堂,王思明.中国土地零碎化问题研究[J].中国土地科学,2008(11):50-54.

[5]王兴稳,钟甫宁.土地细碎化与农用地流转市场[J].中国农村观察,2008(4):29-35.

[6]许庆,田士超,邵挺.土地细碎化与农民收入:来自中国的实证研究[J].农业技术经济,2007(6):67-72.

[7]李建林,陈瑜琦,江清霞,等.中国耕地破碎化的原因及其对策研究[J].农业经济,2006(6):21-23.

[8]易远芝.论转型时期农村土地承包经营权流转市场的构建及农民职业化探索[J].特区经济.2013(9):115-118.

[9]邵书龙.中国农村社会管理体制的由来发展及变迁逻辑[J].江汉论坛,2010(9):5-10.

[10]郁建兴,高翔.农业农村发展中的政府与市场、社会:一个分析框架[J].中国社会科学,2010(3):27-49.

[11]程佳,孔祥斌,李靖,等.农地社会保障功能替代程度与农地流转关系研究——基于京冀平原区330个农户调查[J].资源科学.2014(1):17-25.

[12]杨山.南京城镇空间形态的度量与分析[J].长江流域资源与环境,2004,13(1):7-11.

[13]杨廉,袁奇峰.基于村庄集体土地开发的农村城市化模式研究——佛山市南海区为例[J].城市规划学刊,2012(6):34-41.

[14]袁奇峰,陈世栋.城乡统筹视角下都市边缘区的农民、农地与村庄[J].城市规划学刊,2015(3):18-26.

[15]孙天琦,魏建.农业产业化过程中“市场、准企业(准市场)和企业”的比较研究——从农业产业组织演进视角的分析[J].中国农村观察,2000(2):49-54.

[16]陶然,童菊儿,汪晖,等.二轮承包后的中国农村土地行政性调整——典型事实、农民反应与政策含义[J].中国农村经济,2009(10):12-20.

责任编辑:许 丹

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2016.02.010