唐代诗学“兴”体系研究

王抒凡

(云南大学 中国语言文学博士后流动站,云南 昆明650091;昆明理工大学 国际学院,云南 昆明 650093)

唐代诗学“兴”体系研究

王抒凡

(云南大学 中国语言文学博士后流动站,云南 昆明650091;昆明理工大学 国际学院,云南 昆明 650093)

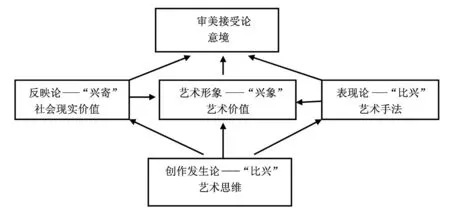

[摘要]“兴”是中国古代诗学的重要范畴,很多诗学观念由此衍生,至唐代出现“兴寄”“兴象”说。从范畴研究的角度出发,认真辨析唐代诗学“兴”的内涵,第一次立体清晰地阐述了唐代以“兴”论诗重要诗学思想的多层次、多样性的立体式结构体系,这对整个唐代诗学理论的研究有积极意义。

[关键词]兴;比兴;兴寄;兴象

古人以“兴”论诗自古有之,“兴”成为古代诗学的一个核心概念范畴,经历了由上古先秦、两汉及魏晋南北朝多个时间的变化和发展,至唐代以“兴”论诗得到进一步丰富和发展。唐代诗歌创作以“兴”作诗,“兴”成为唐诗的核心特征;唐人诗歌理论以“兴”论诗,“兴”成为唐人论诗的核心观念。以“兴”作诗、以“兴”论诗其中还包涵着儒、释、道三家深刻的美学内涵,包含唐人对整个诗歌创作活动:创作的发生、创作实践、接受审美规律的客观总结,因此我们可以将“兴”作为一个体系,由此出发考虑建构唐代诗学体系的可能。

唐人以“兴”论诗既不单指内容,也非偏指艺术,而是两者兼而有之;同时诗学之“兴”还包含了诗歌的情感意蕴和“寄意言外”的因素在内,是一个含蕴丰富的多元的概念。从内涵层面上来说,唐人“兴”理论至少包含3个方面的内涵要素:诗歌的内容、诗歌的艺术及诗歌的审美。从诗歌创作活动层次上而言,包含3个层次:第一层创作的发生和构思阶段,“比兴”艺术思维;第二层创作的物化成文阶段,“比兴”艺术手法;第三层接受的角度:“意在言外”,情景交融的意境审美价值、美学意义。什么是唐人以“兴”论诗,唐人提出以反对齐梁浮华诗风为目的,标举“兴寄”和“风骨”,提倡“文质并重”,以复古之名实施革新之实的唐代诗学理论。以“兴”论诗继承了诗经以来的风雅比兴传统,在强调诗歌实质思想内容的同时,提倡和发展了比兴艺术手法,表现出含蓄委婉的艺术审美价值。

一、唐人以“兴”论诗的思想

我们前面运用诗学范畴理论的研究方法,对“兴”进行了梳理,可以看出“兴”这个元范畴而演变历时性过程。“兴”字在《说文解字》中本义是“兴,起也”,就是发端的意思。落实在诗歌创作中就是先言他物,而后引出所咏之物,由此及彼的创作方法。当然这种创作方法的由来是与中国古代的“天人合一”哲学思想、“心物相交”的思维方式密切相关的,赵沛霖先生在《兴的起源》一书中就将“兴”解释为“是一种具有鲜明民族特色的深层心理的内在模式”[1]。因此就整个诗学体系中的“兴”范畴而言,最早还只是一种艺术思维方式。到了汉代在奉行儒家诗教理论的经学家们“六义”说阐释之下,“兴”本义有了明显的变化,“兴”作为艺术思维方式的特征弱化,而作为儒家诗教理论,强调文学、诗歌社会现实价值、功利目的作用的特征显现出来。在先秦、两汉诗歌功利目的论的文学大环境下,“比、兴”合流,“讽喻美刺”儒家诗教内涵成为“比兴”诗论的主要特征。魏晋以来,随着文学自觉思潮的到来,诗歌理论更注重诗歌本身的艺术特征、本质规律的归纳和总结。因此,“比兴”论诗重新恢复了“兴”作为诗歌艺术思维的特质。而且由于对诗歌表现手法和修辞艺术的不断追求,“比”这种古老的诗歌表现手法得到重视,并将“比兴”连用成为诗歌表现手法的代称。唐代的诗歌理论开始重视诗歌的审美价值,中国诗歌理论也从魏晋南北的诗歌技巧论向诗歌本体论演进,此时“兴”作为诗歌审美价值的特征就表现出来了。“兴”最早作为由此及彼的思维方式,先言他物,而后引出所咏之物的创作手法,本身就蕴含着一种含蓄蕴藉、迂回曲折的审美心理、审美感受,由此引申出“兴”“言有尽而意无穷”的美学内涵。到这里“兴”的意义基本包含概括了诗歌从思维创作—艺术表现—审美感受全过程,“兴”完全成为了诗歌艺术特质的归纳和总结,而原来负载儒家诗教“讽喻美刺”的内涵渐渐消解。这就需要另外的词语负载诗教内涵,于是“寄”出现了,“寄”的意义就是“寄托”。在陈子昂看来就是“寄托”诗歌的社会现实价值、政治思想内容,当然还包括了诗人的个人情感,于是以“兴”论诗是唐人诗学思想的集中体现。

以“兴”论诗是唐代诗歌理论核心观念,是唐人对诗歌从创作到接受、从内容到表现全过程本质规律的归纳和总结。以“兴”论诗主张诗歌以由此及彼的创造性比兴思维,运用多样曲折的比兴表现手法(语言修辞、联想、想象、意象象征),寄托深刻思想内容,从而使诗歌具有“言有尽而意无穷”的含蓄委婉的审美效果。以“兴”论诗要求诗歌内容与形式的统一,在注重诗歌社会现实价值的同时,更强调诗歌本身具有的艺术价值及本质特征。它是古代诗歌理论从先秦、汉代的功利目的论,到魏晋南北时期的创作论,向唐代诗歌本体论转化的代表性诗歌理论,也是古代诗歌理论发展史的重要组成部分。

二、以“兴”论诗观的基本内涵

以“兴”论诗一经提出就备受历代诗论家关注,并一直延续至今。但由于古代文论开放性和思辨动态等特征,社会环境和文学目的的不同,造成许多传统文学概念不确定性、多义性、衍生性,在各个时期对“兴”的理解和阐释存在着差别。但作为一种文学理论,它本身包含着稳定性,即有稳定的基本特征和内涵。我们只要把握了这些特征,就能真正理解诗学之“兴”。为了将以“兴”论诗阐释清晰,结合古代诗学理论关于“兴”内涵的梳理,现将诗学之“兴”的基本内涵进行界定:艺术价值内涵——“比兴”艺术手法及艺术思维方式;现实价值——“讽喻美刺”社会现实意义;审美价值——“言有尽意有余”,含蓄委婉之美。

(一)“比兴”艺术思维

唐代是中国诗论的成熟期,此时期关于诗歌的“比兴”作为古代最基本、最重要的艺术思维方式已经完全深入到各种诗歌批评之中,在确立肯定地位的同时,也得到了全面发展。继承荀子“物感说”和陆机“缘情说”,继续强调“比兴”艺术思维在诗歌创作中的重要作用。一方面,从陆机“缘情说”出发,关注“比兴”艺术思维与诗人情志抒发之间的关系。以柳冕为代表,其在《与滑州卢大夫论文书》中提出“夫文生于情,情生于哀乐,哀乐生于治乱,故君子感哀乐而为文章,以知治乱之本”[2];独孤及在《唐故殿中侍御使赠考功郎中萧府君文章集录序》中说“足志者言,足言者文,情动於中,而形於声,文之微也;粲於歌颂,畅於事业,文之著也。君子修其词,立其诚,生以比兴宏道,殁以述作垂裕,此之谓不朽”[3]。柳冕以“比兴”论艺术思维与诗人情志的关系,而柳宗元、元稹两人则直接用“兴寄”一词以论艺术思维的发生与诗人情感之间的关系。柳宗元《答贡士沈起书》说:“嗟乎!仆尝病兴寄之作堙郁于世,辞有枝叶,荡而成风,益用慨然。”[4]“兴寄之作”,显然指他自己那些抒发贬谪幽愤的作品。元稹《叙诗寄乐天书》中说:“得杜甫诗数百首,爱其浩荡津涯,处处臻到,始病沈、宋之不存寄兴,而讶子昂之未暇旁备矣。”[5]元稹在《进诗状》中又说,“凡所为文,多因感激。故自古风诗至古今乐府,稍存寄兴,颇近讴谣”[6],意思说自己的古风和古乐府诗有“寄兴”的原因即在于为文“多因感激”。无论是柳冕的“比兴”或是柳、元两人的“兴寄”“寄兴”,都说明在陈子昂提出“兴寄”以后,人们对这“兴”概念的理解从一开始就不限于“讽喻美刺”的现实主义内容,就强调了“比兴”之艺术思维与作者情感之间的必然联系。另一方面,结合唐代诗论重视审美特征的特点,借以深化了荀子“物感说”,总结“比兴”艺术思维“由心及物”—“外化成象”的两个阶段性过程,揭示了诗歌艺术思维从联想、想象——意象象征的本质特征。皎然、殷璠“兴象”说,司空图韵味说,在完善“比兴”艺术思维、诗歌创作规律总结的同时将审美意识引入其中,成就了唐代以“兴”论诗集社会现实意义、审美价值、艺术创作规律为一体的成熟诗论。如贾岛在《二南密旨》中说“兴论四。与者,情也,谓外感于物,内动于情,情不可遏,故曰兴”[7];梁肃在《周公瑾墓下诗序》中说“诗人之作,感于物,动于中,发于咏歌,形于事业”[8]。

其中唐代(旧题)贾岛《二南密旨》诗论中相关“比兴”艺术思维的特征阐释较为全面:

论六义。歌事曰风。布义曰赋。取类曰比。感物曰兴。正事曰雅。善德曰颂。风论一。风者,风也。即兴体定句,须有感。外意随篇目自彰,内意随入讽刺。歌君臣风化之事。赋论二。赋者,敷也,布也。指事而陈,显善恶之殊态。外则敷本题之正休,内则布讽诵之玄情。比论三。比者,类也,妍媸相类、相显之理。或君臣昏佞,则物象比而刺之;或君臣贤明,亦取物比而象之。兴论四。兴者,情也,谓外感于物,内动于情,情不可遏,故曰兴。感君臣之德政废兴而形于言。雅论五。雅者,正也,谓歌讽刺之言,而正君臣之道。法制号令,生民悦之,去其苛政。颂论六。颂者,美也,美君臣之德化。[9]

骚者,愁也。始乎屈原。为君昏暗时,宠乎谗佞之臣。含忠抱素,进于逆耳之谏,君暗不纳,放之湘南,遂为《离骚经》。以香草比君子,以美人喻其君,乃变风而入其骚刺之旨,正其风而于化也。[10]

诗经六义风、雅、颂、赋、比、兴的现实意义在于“美刺讽喻”,延续着诗教“美君臣之德化”的功能,但是各有侧重。“比”用比喻、比拟、类比,意象象征的手法进行讽喻,“物象比而刺之”,“物象”是唐代诗论中经常提及的概念,它缘自于王昌龄、皎然的意象说和殷璠的兴象说,具有唐人诗论的明显特征。李泽厚将其归结为一种美学原则,他说,“‘比兴’都是通过外物、景象而抒发、寄托、表现、传达情感和观念(‘情’‘志’),这样才能使主观情感与想象、理解(无论对比、正比、反比其中就都包含一定的理解成份)结合联系在一起,而得到客观化、对象化构成既有理知不自觉地干预而又饱含情感的艺术形象。使外物景象不再是自在的事物自身,而染上一层情感色彩;情感也不再是个人主观的情绪自身,而成为融合了一定理解、想象后的客观形象”[11],是对唐代以“兴”论诗说基本内涵之一——“比兴”艺术思维较为恰当的解释。

(二)“比兴”艺术手法

“比兴”作为以“兴”论诗思想指导下的艺术手法,集合了语言修辞(譬喻、拟人、借代、通感、用典)、联想、想象、意象象征等多种表现手法,成为中国古代诗歌独特艺术表现手法的代称。唐代除文学家以外,“比兴”手法还引起了经学家,乃至史学家的关注,使“比兴”的艺术表现手法的内涵特征进一步确定。唐代经学家孔颖达提出赋比兴互用的观点,将“比兴”列入诗歌艺术手法的范畴。《毛诗正义》卷一又言:“风之所用,以赋比兴为之辞,故于风之下即次赋比兴,然后次以雅颂。雅颂亦以赋比兴为之。既见赋比兴于风之下,明雅颂亦同之。郑以赋之言铺也,铺陈善恶而诗文直陈其事不譬喻者,皆赋辞也。郑司农云比者比方于物,诸言如者皆比辞也;司农又云兴者托事于物,则兴者起也,取譬引类,起发己心,诗文诸举草木鸟兽以见意者,兴辞也。”[12]在孔颖达而言,赋、比、兴三者皆成了辞法,也就是诗歌的艺术修辞手法。这个提法相对于汉代一直以来的政教诗学观念是一个进步,一方面说明唐代经学理论中文学独立地位日渐凸显出来,另一方面,论述了“比”“兴”艺术手法的特征。《毛诗正义》卷一再言:“比之与兴,虽同是附托外物,比显而兴隐,当先显而后隐,故比居兴先也。……然则风雅颂者,诗篇之异体,赋比兴者,诗文之异辞耳。大不同而得并为六义者,赋比兴是诗之所用,风雅颂是诗之成形。用彼三事,成此三事,是故同称为义,非别有篇卷也。”[13]孔颖达关于“比”与“兴”的不同特征的论述,可能要追述到刘勰《文心雕龙》中对“比”显、“兴”隐的阐释。“比”“兴”有着不同的审美含义,“比”者是比较偏实,在审美过程中较为直接;而“兴”则在“比”显之后隐藏着更深层次的含义,与“言有尽而意无穷”的含义较为接近。孔颖达说“比先兴后”不单纯指艺术创作手法先后顺序而言,它包含着在审美层次结构上“兴”高于“比”,更符合诗歌含蓄意境的理想。

另外唐代一些经史典籍中也包含着大量的文学批评观点和思想,在批判前朝诗风的同时对诗歌“比兴”艺术手法给予了颇多的关注。如初唐史学家刘知几在其著作《史通》中多次提及诗歌“比兴”问题:

孔安国有云:“序者所以叙作者之意也。”窃以《书》列典谟,《诗》含比兴,若不先叙其意,难以曲得其情。故每篇有序,敷畅厥义。降逮《史》、《汉》,以记事为宗,至于表志杂传,亦时复立序。文兼史体,状若子书,然可与诰誓相参,风雅齐列矣。[14]

昔文章既作,比兴由生,鸟兽以媲贤愚,草木以方男女,诗人骚客,言之备矣。洎乎中代,其体稍殊,或拟人必以其伦,或述事多比于古。[15]

案苏秦答燕昭王,称有妇人将杀夫,令妾进其药酒,妾佯僵而覆之。又甘茂谓苏代云:贫人女与富人女会绩曰:“无以买烛,而子之光有余,子可分我余光,无损子明。”此并战国之时,游说之士,寓言设理,以相比兴。[16]

刘知几对“比兴”的认识包括了几个方面的内容,“比兴”手法来源于诗经,“比兴”手法包括了拟人和用事,并举例说明了比兴的具体用法。《史通》中对“比兴”的阐释虽然还不能算得上是文学理论,最多只能算是一些文学主张,但是它们确实给“兴寄”说的出现提供了文学史的理论基础,遂掀起以唐代“兴寄”说为代表的革新文学思潮。

开元年间的另一位经学家成伯玙也提倡将“比兴”从经学附庸中剥离出来的观点,承认“比兴”作为诗歌艺术手法的独立价值和意义。在他的《毛诗指正》中专有一段对“六义”的阐释:

风、赋、比、兴、雅、颂,谓之六义。赋、比、兴是诗人制作之情,风、雅、颂是诗人所歌之用。诸侯禀王政,风化一国,谓之为风。王者制法于天下,谓之为雅。颂者,容也。赋者,敷也,指事而陈布之也。然物类相从,善恶殊态,以恶类恶,名之为比。《墙有茨》,比方是子者也。以美拟美,谓之为兴,咏叹尽韵,善之深也。听关雎声和,知后妃能谐和众妾;在河洲之阔远,喻门壸之幽深。鸳鸯于飞,陈万化得所,此之类也。[17]

他所说的“赋、比、兴是诗人制作之情”,即将“比兴”理解为诗人创作情感动机,体现了先秦以来“诗言志”现实内容与魏晋“诗缘情”形式风格在唐代诗学观中的结合。又说“以美拟美,谓之为兴,叹咏尽韵,善之深也”,注意到“兴”在触发诗人创作情怀中的重要作用。关于成伯与对“六义”的阐释准确与否,我们不下定论,但他对“兴”的认识比前代有了一点进步。孔颖达、成伯玙关于“三体三用”,即“风”“雅”“颂”三者为体,“赋”“比”“兴”三者为用的观点虽然还是承袭汉代经学观,但是他们同时提出赋比兴互用,强调其作为艺术手法的意义,显示了“比兴”由经学观念到文学的过渡。文学观念的变迁首先反映在史学观与经学观的变化当中,从以上的分析可以看出“比兴”作为艺术表现手法的文学意义在唐人史学家与经学家眼里得到了普遍的认同,那么体现在唐代文学观及诗学理论中“比兴”艺术手法的基本内涵已经得以确立。

(三)以“兴”论诗的社会现实内涵

社会现实价值内涵是指诗歌必须具有“讽喻美刺”的功利目的性,对政治,乃至社会产生一定影响。这一基本内涵直接来源于儒家诗教理论,特别是经过了汉代经学家对《毛诗序》中“比兴”六义的阐释而逐渐明确。诗歌必须具有美刺、讽政的功能、作用,应该对社会现实,特别是对政治产生一定的指导作用和意义,是儒家诗教“比兴”“风骚”的传统,这一诗歌评判的传统,深刻地影响了中国古代诗歌理论,以“兴”论诗观自然也深受其影响,因此诗歌社会价值成为以“兴”论诗观基本内涵之一。

将“比兴”与“美刺讽喻”反映社会现实作用联系起来,唐代孔颖达《毛诗正义》更加将“比兴”的内容完全归于“美刺”名下,称为“美刺俱有比兴”:

比云“见今之失,取比类以言之”,谓刺诗之比也;兴云“见今之美,取善事以劝之”,谓美诗之兴也。其实美刺俱有比兴。又曰:诗皆用之于乐,言之者无罪。赋则直陈其事。于比兴云“不敢斥言”,“嫌于媚谀”者,据其辞,不指斥,若有嫌惧之意。其实作文之体,理自当然,非有所嫌惧也。[18]

孔颖达的言说成为了唐代经学论“六义”的普遍观点,比其稍晚的经学家成伯玙仍然主张“比兴”“以恶比恶”“以美兴美”的基本观点。

诸侯禀王政,风化一国,谓之为风。王者制法于天下,谓之为雅。颂者,容也。赋者,敷也,指事而陈布之也。然物类相从,善恶殊态,以恶类恶,名之为比;《墙有茨》,比方是子者也。以美拟美,谓之为兴,咏叹尽韵,善之深也。[19]

自屈宋以降,为文者本于哀艳,务于恢诞,亡于比兴,失古义矣。[20]

从逻辑关系上来说,“比兴”说与“美刺讽喻”成为了一一对应的充分必要条件,诗歌凡运用“比兴”手法必须有“美刺”内容的现实所指,凡寄托“美刺讽喻”内容的诗歌能称为佳作的都是运用了“比兴”手法。可见,在唐代经学家眼中“美刺讽喻”功能被无限地扩大了,几乎成为了“比兴”唯一的本质特征。唐代的经学“比兴”观思想影响下,诗学理论也强调“比兴”“美刺讽喻”传统,并以此作为改良齐梁浮华诗风、提倡复古革新的旗帜,陈子昂的“兴寄”理论也就由此而包含着讽喻现实的意义。中唐白居易等人更将“比兴”的美刺讽喻功能发挥到了极致,关于白居易的现实主义以“比兴”论诗在后面章节中还有详细论述,这里暂不展开。自陈子昂“兴寄”到白居易现实主义“比兴”论,再到晚唐各种诗论,唐代“比兴”“美刺讽喻”特征在各种诗论中未有断焉。晚唐五代王梦简《诗要格律》中言:

一曰风。与讽同义。含皇风,明王业,正人伦,归正宜也。二曰赋。赋其事体,伸冤雪耻,纪功立业,旌著物情,宣王化以合史籍者也。三曰比。事相干比,不失正道。此道易明而难辨,切忌比之不当。四曰兴。起意有神勇锐气,不失其正也。五曰雅。消息孤松、白云、高僧、大儒,雅也。六曰颂。赞咏君臣有道,百执有功于国。以上六义,合于诸门,即尽其理也。[21]

“比兴”“不失正道”是《诗要格律》的核心论点,“不失正道”就是要合乎王道,有补于国事,也就是发挥诗歌“风雅比兴”传统,要求诗歌必须具有“美刺讽喻”深刻内涵。唐代的主张“美刺讽喻”的诗学理论,诗歌有无“比兴”,有无“美刺讽喻”内容成为了评判好坏的唯一标准,“比兴”论诗成为了古代诗歌批评的最重要的理论原则。

以“兴”论诗观的“讽喻美刺”基本内涵与唐代经学家诗学观念中“六义”说关系密切,影响最大的要算是唐代大儒孔颖达《毛诗正义》中对诗“比兴”的注疏。以往经学家对“比兴”虽然也多有关注,但是往往旨在捍卫汉代郑众、郑玄“六义”经典阐释,还是将“六义”作为经学命题。孔颖达《毛诗正义》对诗经“六义”的理解似乎超出了以往经学的范围,更关注其文学意义。《毛诗正义》卷一千余字详细地阐释了“风”“雅”“颂”“赋”“比”“兴”的含义,其中提及“比”“兴”的地方各26处,“比兴”连用10处。承袭汉代经学观,强调“比兴”讽喻美刺功能。《毛诗正义》卷一有言:“赋云铺陈今之政教善恶,其言通政教兼美刺也。比云见今之失取比类以言之,谓刺诗之比也;兴云见今之美取善事以劝之,谓美诗之兴也。其实美刺俱有比兴者也。”[22]“比兴”的作用还是与讽喻美刺紧密相关,这个观点自汉代郑众提出来一直为历代经学家所接受。诗经“风”“雅”“颂”“赋”“比”“兴”,“六义”目的在于陈教善恶、政通仁和,从根本上来说以“兴”论诗观还是一种儒家政教的诗学观念的继承。

(四)以“兴”论诗的审美内涵

关于“兴”理论的研究不可避免要有涉及文艺美学的内容,虽然美学和文艺理论有着本质的不同,但是文学直接与审美意识相关,中国古代文艺批评中包含诸多有关美、审美的理论,可以说古代文艺批评理论是美学理论的集中体现。诗歌审美特征的研究是所有诗学理论重要内容,包含一般所说的美感(审美感受)以及与之相关的审美趣味、审美观念、审美理想、审美心理等等[23]。所以,从近代古代美学研究之初,美学研究就与古代文艺学理论密切联系在一起。在研究古代文艺批评理论的同时,借助美学理论,将文艺理论放到人类发展的广阔视野中观照审美研究,更有利于促进文艺理论自身的发展。

“文有尽意有余”的审美性其实就是“兴”所包含的审美价值(与我们前面所说的“言有尽而意无穷”是一个意思),出自于钟嵘《诗品序》,“文已尽而意有余,兴也;因物喻志,比也”[24]。所谓“文有尽意有余”就是指诗歌“意在言外”、含蓄无穷的韵味美,是古代诗歌追求的最高审美理想。由于中国古代文学批评系统的开放性特征,在历代的批评理论中“兴”的概念不断被重提,并赋予了新的内涵和意义,使得“兴”这个类概念,在近千年的古代文学理论发展中不断演化,内涵和外延得到丰富和延展,唯一稳定的内在核心“兴”与诗歌的审美理想始终保持着一致性。

唐代以“兴”论诗是古代诗论的一个发展阶段,从结构层次上而言,以“兴”论诗说从出现、发展到最后成就,也有一个从低至高层次理论结构的递进过程。先秦至魏晋时期古代诗论属于较低层结构,主要以儒学诗教“诗言志”说和魏晋时期陆机“诗缘情”说为代表,诗论集中关注社会生活与文学之间的相互作用,提倡文学有补教化,具有现实社会意义。此时期的“比兴”论诗以汉代经学诗“六义”为代表,强调诗歌“美刺讽喻”作用,也就是所谓风雅比兴传统,这是以“兴”论诗的源头。魏晋时期随着文学自觉的到来,文学有了独立存在的价值和意义,诗论家们开始关注文学本身的特征和规律。“比兴”作为艺术手法,其文学价值日益得到关注,特别是刘勰《文心雕龙》中的“比兴”论诗提升了“比兴”本身的艺术价值,开始关注诗歌美学意义,这成就了“比兴”艺术手法的价值提升。唐代是诗歌理论的成型期,古代诗歌的最高审美理想在此时期得到了初步的总结,即追求意境美。以“兴”论诗说“文有尽而意有余”就属于审美结构中最高层次意境美,这是唐代同时期其他诗论共有的特征,如王昌龄“三境”论、皎然的“比兴”论、殷璠“兴象”论,他们论及诗歌审美本质时共同指向就是“文有尽而意有余”的意境美。

意境是中国古代文论和美学理论的核心概念,是中国古代文学和古代艺术表现的突出特点。意境说的源头可以上溯到《易传》的“立象以尽意”;后来有庄子“得意忘言”“非言非默”对“道”的体验;南北朝时期钟嵘“文有尽而意有余”(《诗品序》)的“滋味”说;到了唐代,王昌龄《诗格》首次拈出“意境”一词,以后皎然、司空图、殷璠等人开始以“象”“境”这个范畴来把握审美现象,尤其是司空图“韵外之致”“味外之旨”(《与李生论诗书》)的命题赋予意境以特定内涵;宋严羽的《沧浪诗话》以禅喻诗,提出了“不设理路,不落言筌”(《沧浪诗话·诗辩》)“兴趣”说,在诗歌理论中引入了“妙悟”“参诗”等核心概念,至此,意境理论形成。宋以后的诗论家,如元代的方回、明代的王世贞、清代的叶燮等对意境继续发挥。自从词出现以后,意境理论也被用以阐释词的艺术理题,如张炎论词主“清空”(《词源》),认为词要有一个澄明的审美空,又如明末陈子龙称五代北宋词有“高浑”之“境”(《幽词序》),清初朱彝尊以清空醇雅论词,清末况周颐《蕙风词话》中提倡“词境”“比兴寄托”论词,刘熙载《艺概》提及含蓄寄托等涉及到意境词学理论,都为王国维开创中国诗学近现代“意境”说提供丰厚坚实的古代文论基础。

钟嵘的“比兴”观是以“兴”论诗“言有尽而意无穷”审美价值、基本内涵的直接来源。早在汉代郑众、郑玄都将“比兴”与“托事”“托物”联系起来,称其不能直言其事,托言彼事指代此事,接取彼物而寓意他物,是一种委婉含蓄的艺术表达方式。在佛、道、释三家美学思想共同作用下,魏晋时期“比兴”诗论,特别是以“兴”论诗,成为古代诗歌批评中的诗歌审美价值判断,钟嵘所称“兴,文已尽而意有余”应该就直接缘起于此。

夫四言文约意广,取效《风》、《骚》,便可多得。每苦文繁而意少,故世罕习焉。五言居文词之要,是众作之有滋味者也,故云会於流俗。岂不以指事造形,穷情写物,最为详切者耶?故诗有三义焉:一曰兴,二曰比,三曰赋。文已尽而意有馀,兴也;因物喻志,比也;直书其事,寓言写物,赋也。宏斯三义,酌而用之,干之以风力,润之以丹彩,使味之者无极,闻之者动心,是诗之至也。若专用比兴,患在意深,意深则词踬。若但用赋体,患在意浮,意浮则文散,嬉成流移,文无止泊,有芜漫之累矣。[25]

钟嵘《诗品》将“兴”的审美价值与“滋味说”联系起来,“文已尽而意有余,兴也。因物喻志,比也”,这是对诗歌中所体现出的含蓄不尽的美学意味的体会。评阮籍《咏怀》“言在耳目之内,情寄八方之表”,评左思《咏史》“得讽喻之致”,评谢灵运“兴多才高,内无乏思,外无遗物”,评嵇康“托喻清远”,评张华“兴托不奇”,评何宴“风规见矣”,评陶渊明“辞兴婉惬”,评颜延之“情喻渊深”,评郦炎“托咏灵芝,怀寄不浅”,评谢庄“兴属间长,良无鄙促”等虽用语不一,但也都是《诗品》品诗重比兴寄托之证。唐代这种审美追求逐步具有了自觉性,而呈现出了诗论独特的审美价值追求,如皎然《诗式》、殷璠《河岳英灵集》“兴象”说与司空图“味外之旨”“韵外之致”“象外之象”“景外之景”。司空图韵味说强调诗歌不仅应该追求通过语言文字、形式结构较为明显直接传达出来的浅层的情、思、景、象、韵味、美感等,而且最好着重追求超出其外或深蕴其中深层的美,实际上是在追求一种横向为无、纵向为层的诗歌的立体性艺术结构。唐代诗学理论无处不渗透着“文已尽而意有余”含蓄的美学思想。

唐代以“兴”论诗与诗歌“意境”论审美价值内涵的相通之处,近年来引起学界的广泛关注。苏恒在论述唐代“意境说”时,强调陈子昂之“兴”与“意境”相通的含蓄之美,“唐以后,历代的文评诗话……在论境时……强调比兴寄托,强调‘弦外之音’‘味外之旨’‘言外之意’”[26],“意境的含蓄美,还在于寄托。寄托者,托物寄情,借物寓意,意在言外,均以不直接说出为美”[27],实际“含蓄”就是唐诗所具有的审美特征。林衡勋在《中国艺术意境论》中分析了“比兴”艺术表现手法和“文已尽而意有余”的诗歌特殊本体[28],正是诗歌的特殊本体使得“兴寄”在横向和纵向关系上都与“意境”说发生或是保持了一致性,使得“意境”说得以发展成为中国诗歌美学核心概念。王昌猷先生则认为寄托是“兴”的特点,是诗歌“一种耐人寻味的特性、一种可意会不可言传的内在意蕴,可以说是意境说的滥殇”[29]。苏、林、王3位先生,从诗歌美学的角度阐述了“兴”与“意境”的承袭关系,可以看出“兴”与“意境”之间同作为古代诗学理论,始终有对诗歌本质规律的认识贯穿其中,这就是诗歌“文已尽而意有余”的审美价值。

“美刺讽喻”说体现了以“兴”论诗的社会现实内涵,“文有尽意有余”体现“兴寄”说的审美内涵,“比兴寄托”体现以“兴”论诗的艺术内涵和艺术价值,“兴情寄慨”“比兴”论诗则是以“兴”论诗说的艺术思维规律的总结。社会现实价值、审美价值、艺术思维规律、艺术表现技巧共同体现了唐代“兴寄”说诗歌理论的基本内涵。唐代以“兴”论诗是古代诗学理论发展的重要阶段,它体现了古代诗学理论中诗歌的共同美学理想。对后世的诗学理论影响深远,中晚唐的“兴象”说、“韵味”说,宋代严羽“兴趣”说,清代王士禛“神韵”说,王国维“意境”说等直接或间接受它的影响。

综上所述,唐代以“兴”论诗观的形成标志着古代诗学的逐步成熟。以“兴”论诗是唐人对诗歌创作整个文学活动过程的全面总结:包括诗歌创作的发生—诗歌的再现表现—诗歌的接受审美,形成3个层次的立体型结构。

参考文献:

[1]赵沛霖.兴的起源[M].北京:中国社会科学出版社,1987.76-77.

[2][清]董诰.全唐文·卷527(第6册)[M].北京:中华书局,1983.5356.

[3][清]董诰.全唐文·卷388(第4册)[M].北京:中华书局,1983.3941.

[4][唐]柳宗元.柳宗元集·卷33(全4册)[M].北京:中华书局,1979.861.

[5][6][唐]元稹.元氏长庆集·卷30(四库唐人文集丛刊)[M].上海:上海古籍出版社,1994.158-160,184.

[7][9][10][21]张伯伟.全唐五代诗格汇考[M].南京:江苏古籍出版社,2002.372-373,372-373,373,474.

[8][清]董诰.全唐文·卷518(第6册)[M].北京:中华书局,1983.5263.

[11]李泽厚.美的历程[M].北京:中国社会科学出版社.1984.

[12][13][18][22][汉]郑玄笺,[唐]孔颖达.毛诗正义·十三经注疏之三(黄侃经文句读,附校刊记)[M].上海:上海古籍出版社,1990.

[14][15][16][唐]刘知几.史通笺注(上册)[M].张振珮笺注.贵阳:贵州人民出版社,1985.101,228,626.

[17][19]景印文渊阁四库全书·经部(第70册)[M].上海:上海古籍出版社,1987.173,173.

[20][清]董诰.全唐文·卷180(第2册)[M].北京:中华书局,1983.5356-5357.

[23]李泽厚,刘纲纪.中国美学史(第1卷)[M].北京:中国社会科学出版社,1984.4.

[24][25][梁]钟嵘.诗品注[M].郭绍虞注.北京:人民文学出版社,1961.2,2.

[26][27]苏恒.文学与意境[M].成都:成都电讯工程学院出版社,1988.7,22.

[28]林衡勋.中国艺术意境论[M].乌鲁木齐:新疆大学出版社,1993.268.

[29]王昌猷.意境·风格·流派[M].广州:广东人民出版社,1986.2.

(责任编辑李晓丽责任校对李晓丽)

Systematic Analysis of “Xing”Poetic Sudy in Tang Dynasty

Wang Shufan

(Mobile Postdoctoral Center of Chinese Language and Literature,Yunnan University,Kunming,Yunnan,650091;Schoolof International Studies,Kunming University of Science and Technology,Kunming,Yunnan,650093)

[Abstract]“Xing” is an important category of ancient poetic studies. Many poetic ideas have derived from it and in Tang dynasty ideas of “Xingji” and “Xingxiang” came into being. From the perspective of category studies,the article carries a careful analysis of the connotation of “Xing” in poetic studies in Tang dynasty,for the first time offers a clear vertical description of the vertical structure system of multiple layers and diversity in the poetic ideas of judging poems with “Xing” in Tang dynasty. This is of positive significance for the overall poetic theories in Tang dynasty.

[Key words]Xing;Bixing;Xingji;Xingxiang

[中图分类号]I22

[文献标识码]A

[文章编号]1001-5140(2016)02-0137-08

[作者简介]王抒凡(1977—),女,云南昆明人,博士,云南大学中国语言文学博士后流动站博士后,昆明理工大学国际学院副教授,主要从事中国诗学、唐代文学研究。

[收稿日期]2015-11-27