研究我国民办高校教师群体的文献述论

杨引弟 聂琳琳

【摘要】本文通过对1990-2015年间以“民办高校教师”为研究对象的学术论文进行查询统计,分析了学术界对“民办高校教师”群体的研究状况。结果表明:以“民办高校教师”群体为研究对象的学术文献,主要论述了民办高校教师管理及制度建设、教师素质要求以及教师心理特征这三大研究方向,其中后者是前两者的基石,同时也是该领域未来研究的方向和重点。

【关键词】民办高校 教师 CAJD 知识图谱

【中图分类号】G648.7 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2016)03-0004-02

梅贻琦先生曾说过,“大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”教师之于一所大学的重要性不言而喻。民办高校作为我国高等教育大众化的重要力量,其教师队伍是民办高校生存发展的灵魂与支柱,也是国家高等教育发展的有力推动者。但民办高校当前的师资结构存在缺陷,师资建设中面临诸多问题。于是,学术界出现了一批以“民办高校教师”为对象的研究成果,旨在分析我国民办高校教师队伍的现状特点,探寻构建合理的师资队伍结构及培养优秀中青年教师的途径,发挥民办高校在未来中国实现教育现代化中的作用。

在这些研究的推动下,民办高校教师队伍建设有所进步,但仍有较大的发展空间。因此,有必要梳理近年来的此类研究,发现当前的研究热点和研究趋势,建立该领域的研究体系,进而提出相关的对策,以期能给相关学者及民办高校管理者提供一定的借鉴。

一、研究数据

本文基于文献计量学的理论,应用可视化软件工具Citespace,对文献数据进行计量化处理。

1.数据来源

本文选择期刊文献作为研究材料类型,选取“中国学术期刊网络出版总库(CAJD)”作为来源数据库 。关键词用于表达文献主题内容,是作者对于文章核心的概括和精炼,因此对文章的关键词进行分析,可以探究研究的主要内容和当前研究热点与趋势。在CAJD 高级检索页面,以“民办”、“高校”、“教师”为主题词,截止2015年2月16日共检索出1524篇相关文献。

2. 数据处理

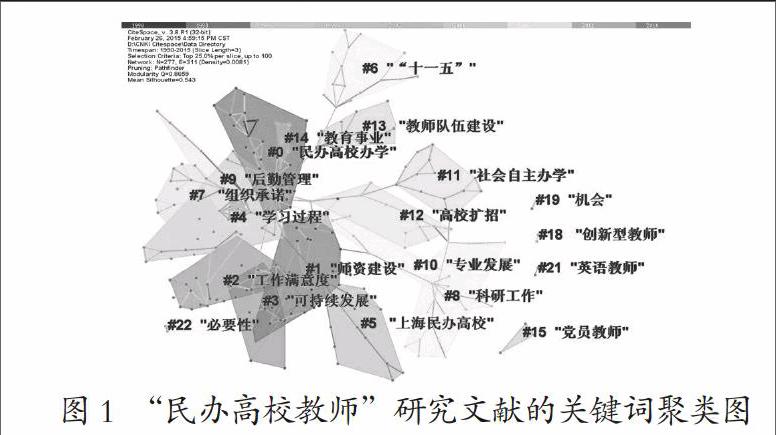

根据文献年份,将时间区间设定为1990-2015年,每三年为一个时区,选择每个时区出现频次最高(前20%)的关键词为分析对象,以Pathfinder的裁剪方式,生成可视化图谱。通过tf·idf算法,共得出41个聚类主题,其模块性(Modularity Q)为0.8659,平均轮廓值(Mean Sihouette)为0.543,说明聚类结果合理 。

二、研究内容

41个聚类结果代表了1524篇文献的研究主题,反映出此类研究内容丰富,主题广泛。图1展现的是研究规模较大的主题。根据各个聚类包含的关键词,结合研究实际,本文将该领域的研究成果划分为三个主要研究方向。

1.从人力资源管理的角度出发,探究民办高校教师的管理制度建设

由于民办高校缺少政府的财政、政策支持以及社会信任度,使民办高校教师在不同时期面临着诸多困难和挑战,如学者们尤为关注的经济收入、科研环境、社会地位、劳动保障制度、职称晋升途径等方面的不公平待遇。针对这些问题,一些研究基于人力资源管理的视角提出了管理制度上的解决策略,包括了健全社会保障制度(董明华, 2005);完善教师招聘策略(卜艳芳, 2013);设计合理的薪酬制度(黄海敏, 2008);师资培训专业化、灵活化 (薛金祥, 2005);多层面的激励措施(陈秋兰, 2006)等方法。

2.从人才培养的角度出发,探讨民办高校教师的素质要求

民办高校经过30多年的发展,师资队伍建设已经取得了一定的成绩,专职教师的数量、结构和质量都有了明显的进步。但社会环境不断变化,教师素质需要进一步提高。学者们主要从三个方面探讨民办高校教师应当具备的素质,即提高师德素养(俞亚芹, 2006等) 、教学能力(孔德文, 2006等)和科研能力(郑丽君, 2006等)。

3.从心理健康和人文关怀的角度出发,探究民办高校教师的身心状态

2007年之后,关注民办高校教师群体本身、探究其身心状态的研究开始涌现出来,主要有以下几个方面:教师工作满意度(刘祥玲, 2008)、教师职业倦怠(程贵林, 2011)以及教师的归属感、幸福感和健康状况等方面的研究。

三、研究动态

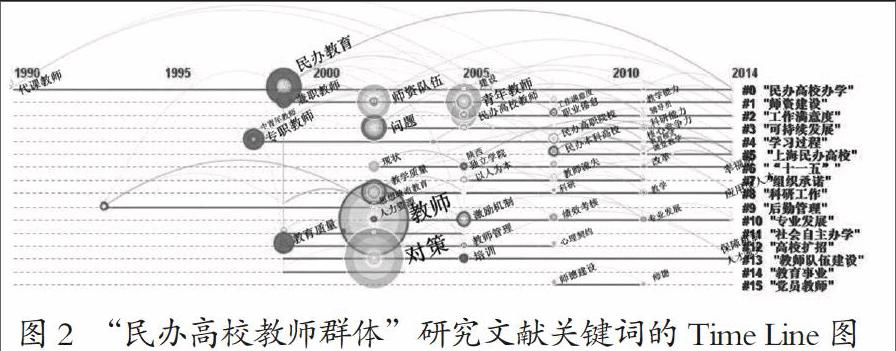

在Citespace上使用相同的阈值设定,生成图谱后,选择Time Line,生成“民办高

校教师群体”研究的时区变化图,这反映了主要研究内容的时序变化特征(图2)。

图2反映出三大研究内容主要覆盖的时期存在时间差。1998-2008年间,关于教师管理制度上的探讨一直是热门话题,2005年后,对教师素质的要求逐步被明确地提出,特别是2010年以后,基本形成了系统的共识:良好的师德,过硬的教学能力和较强的科研能力。2007年后,关注于教师群体本身身心状态的研究开始涌现,其热度持续至今,特别是以“幸福感”为主题的研究成为本领域的研究方向之一。

上述三大研究模块在时序上具有连续性,在内容上也是息息相关、相辅相成。制度建设是途径,通过合理的教师管理制度,来实现民办高校对教师的素质要求。但是需要了解教师的心理特征和精神诉求才能制定出有效的管理制度。因此,尽管是新的研究内容,关注教师心理的状态是前两者顺利实现的基石。

四、结论及建议

本文通过Citespace软件绘制知识图谱,回顾了1990-2015年间学术界对于“民办高校教师”这个群体的研究成果。结果表明,该项研究已经形成了较为鲜明的三大研究方向:管理制度建设、教师素质要求以及教师心理研究。特别是 “民办高校教师”群体心理状况研究是前两者的研究基础。尽管目前相关研究文献数量较少,但教师心理研究将是“民办高校教师”群体学术研究的主攻方向与学术热点。

上述三个研究方向不仅构成了“民办高校教师群体”研究的内容框架,同时对民办高校管理者的管理实践具有一定的借鉴意义。在建设民办高校师资队伍时,可以遵循以下逻辑:(1)首先要设定目标:根据学校的定位及发展方向,制定教师的素质体系(包括教学水平,科研能力,实践经验,师德品行等);(2)找准出发点:关注教师的身心状态,从教师的心理特征和精神诉求出发;(3)最后探究由出发点到达目标的实现路径,即教师管理的方法和制度建设。从而培养出一支高效精干、流动有序、富有活力的队伍,为我国民办高校的发展提供源源不断的动力。

参考文献:

[1] 卜艳芳.民办高校教师招聘中存在的问题及应对策略分析——以山西省民办高校教师招聘为例[J].辽宁经济,2013(09), 84-85.

[2] 孔德文.民办高校教学质量管理长效机制的构建[J].理工高教研究, 2006(03), 135-137.

[3] 俞亚芹.民办高校师德建设刍议[J].中国西部科技, 2006(05), 80-81.

[4] 程贵林.民办高校教师职业倦怠现状研究——以河南省为调查样本[J].人民论坛, 2011(14), 172-173.

[5] 董明华.民办高校社会保障机制对教师流失的影响分析[J].教学研究, 2005(05), 389-391.

[6 薛金祥.民办高校教师继续教育的新思考[J].继续教育研究, 2005(05), 9-12.

[7] 刘祥玲.民办高校教师工作满意度研究[J].中国电力教育, 2008(03), 116-118.

[8] 郑丽君.民办高校科研工作现状研究[J].北京城市学院学报, 2006(04), 11-13.

[9] 陈秋兰.略论民办高校青年教师的激励机制[J].重庆工学院学报, 2006(12), 214-217.

[10] 黄海敏.宽带薪酬:民办高校薪酬制度的新思路[J].会计之友, 2008(11), 105-106.