非正式制度因素对创业的影响作用探讨

田 园,王 铮

(中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京 100190)

非正式制度因素对创业的影响作用探讨

田园,王铮

(中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京100190)

摘要:创业很大程度上依赖于制度。制度包括正式制度和非正式制度,除法律、政策等正式制度外,创业还受文化传统、大众舆论、宗教等等非正式制度的影响。文化传统通过其长期积习形成的观念,对生活在不同国家、区域内的创业者产生潜移默化的影响,从而决定了各经济区域内创业活力和特点的不同,可以反映在其创业数量和质量上;大众传媒承担了舆论的导向作用,对社会意识形态和价值观念产生潜在而长期的影响。对于创业者和初创企业,媒体传达的思想很大程度上作为模仿类型和文化榜样来影响创业机会的识别以及创业类型的选择。而作为一种社会历史文化现象的宗教,会通过影响经济态度、社会资本、人力资本进而影响到经济产出。如中东源宗教强调竞争和兼并,带来了创业动力与产权明晰的诉求,东方宗教则以儒释道为中心,强调伦理学,追求中庸和无为而治的思想,其创业精神也受到了影响。

关键词:创业;文化;舆论;宗教

一、引言

创业已被视为经济增长与社会发展的重要因素,对促进就业、增强区域和国家经济竞争力具有极大意义。2008年十七大我国政府明确提出以创业带动就业的发展政策,十八大会议继续全面深化创新创业精神。据全球GEM(Globe Entrepr ̄eneurship Monitor China 2002)报告指出,中国的全员创业活动指数在2013年达到13.5%,中国正经历着第四次创业大潮,“大众创业、万众创新”成为新时期推动中国经济继续前进的双引擎之一。

在学术界,大量学者对创业进行了界定。一些中国学者认为创业包括“从零开始创建新企业”,“也包括从一个有问题的企业开始创建出一个重焕生机的企业”[1]。Schumpeter(1934)[2]从产业的发生学角度强调创新是产业的原动力。它认为创业机会是创造性地将资源结合起来,以满足市场需求、并创造价值的一种可能性。在新的研究中,对创业现象发生的原因做理论研究的学者来自经济学、管理学、法学等各个领域。其中一个普遍的共识即是,企业处于不同的国家制度安排中,独特的制度结构导致企业制定不同的战略以及决定这个国家出现的创新的数量和特性,从而决定着创业现象的活跃程度。例如McMillan和Johnson (2002)[3]发现产权保护制度影响企业的融资方式,当产权保护不足,企业外部融资的成本会更高,因而倾向于组建企业集团。小笠原直(2014)[4]认为日本简化了企业登记制度能够更迅速且以较少的资本成立公司,有助于于创业的发生。戴霄晔、刘涛、王铮(2007)[5]研究了不同的(专利)制度环境对创业的影响。总之,这些研究实际上认为的以法律、章程等为代表的由国家权力机构有意识建立并保证强制执行的正式制度,对创业有极大推动作用。

然而,制度经济学认为制度是由正式制度和非正式制度两种规则要素构成的,以文化、习俗、意识形态为代表的,在人们长期生产生活中形成并难以随时光流转而改变的非正式制度不仅对正式制度有着促进或排斥的作用,而且往往对社会更具有强大的影响力,这种影响力必然影响创业。正如新制度经济学代表人物North(1990)[6]认为人们行为选择的大部分空间是由非正式制度来约束的。可惜目前为止,笔者尚未见非正式制度对创业影响的系统论述,换言之North的观点值得进一步论证。但是针对这个问题,笔者试图从文化传统、舆论因素、宗教信仰这些非正式制度角度分析来分析它们为创业带来的影响,从而澄清问题,进一步完善创业理论。

二、文化传统因素对创业的影响分析

文化传统是世代相传、延续至今的人类行为、思想和想象的产物,即人类过去创造的并延续至今的一切文化遗产[7]。文化传统是各种文化类型中的基本核心精神,或是指民族的支配千百万人的一种观念和力量[8]。人的生命成长过程中必然会受到独特的文化传统的熏陶塑造,形成不同于人的性格特质,并体现在个体的处事原则、思维模式、认知能力、习惯偏好上,这些特质可能将对创业活动产生的塑造作用。正如进化经济学中认识的路径依赖,创业的发生是否也依赖于特定的文化传统。为此,本文从国家(民族)文化和区域亚文化两种不同层面探讨。

(一)国家(民族)文化层面

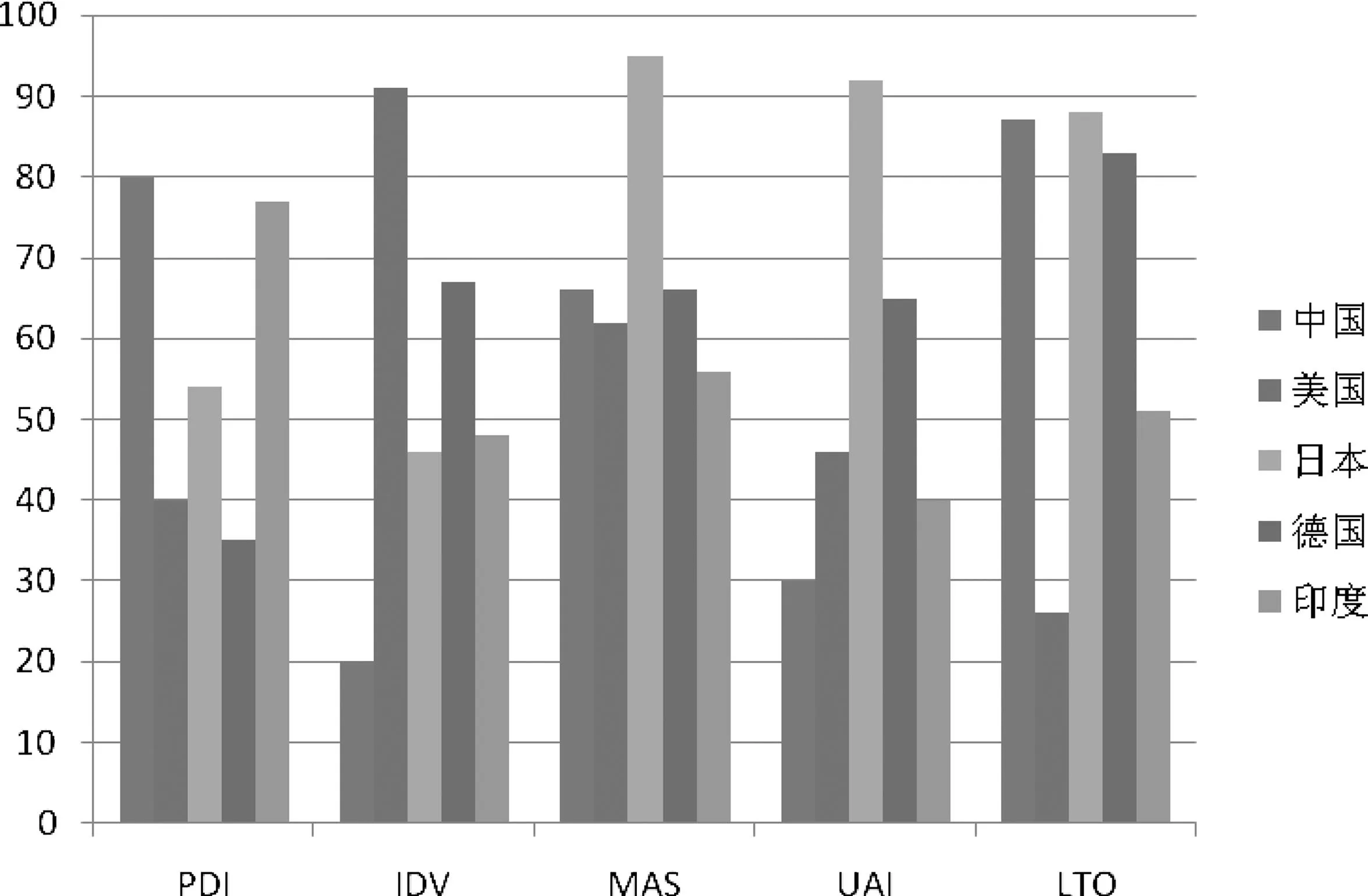

国家文化(national culture)是一个国家内的成员共享的价值观和行为习惯[9]。就民族文化区分理论,目前学界接受度较高的文化分类及标准主要包括六大价值取向、文化维度理论、个体主义——集体主义、文化架构理论、高低语境文化和世界区域文化分类理论。特别是Hofstede的文化维度模型(Hofstede,1980),在前人研究工作中被广泛使用。Hofstede基于实证调研结果,于1980年提出区分民族文化的五大维度,即个体主义与集体主义(IDV)、权力距离(PDI)、不确定性规避(UAI)、男性主义(MAS)、长远导向和短期导向(LTO)。Hechavarria与Reynolds (2009)[10]重点探讨了文化规范对生存型和机会型创业的影响,他们发现在个人主义、风险规避较低的文化中创业导向更普遍。但基于文化维度的研究普遍只是探讨其中的一两个文化维度与创业活动之间的关系[11-13],文化维度总体的行为值得探讨。

图1是Hofstede发现的中美日德印五国在Hofstede五维文化模型中的分值表现。这个图形显示,德国和日本是典型的高不确定性规避(UAI)的文化。对于这种文化,我们认为其面对风险非常谨慎,对失败不够宽容。一个实例是日本公民被IS绑架后,日本国民出现谴责被绑架公民的现象。把这种对失败不够宽容的文化推广到创业中,当然影响创业。事实上,据全球创业观察报告可知,这两个国家的共同特点都是创业活动的数量很低,但是创业活动的质量很高。后一个现象是对风险非常谨慎的积极效应,根据相关报道,在接受GEM(The Global Entrepreneurship Monitor)调查时只有不到50%的德国人表示对创业有兴趣,而英国人才咨询公司瀚纳仕集团在2014年以世界13个国家的年轻人为对象进行了一项工作意识调查,“对创业不感兴趣”的日本年轻人高达58%,远高于其他国家平均水平。但这两个国家虽然新创企业数量低,但往往这些企业生命力更长久,企业发展也更健康。事实表明,由于谨慎,国民一旦创业就投入认真,控制风险,导致产业质量提高。这一点值得中国注意。

图1中,中国与印度在权利距离(PDI)、性别与社会(MAS)和风险规避文化(UAI)维度上的分值都接近,反映在创业活动表象上两国共同点是近年来创业活跃度非常高涨,数量大但质量低,模仿能力强但创新能力差。据《中国小微企业人力资源管理白皮书》2012年调查显示,中国新创企业的寿命平均为2.5年,而且多数没有海外订单。我们在2008年进行了一次调查,对网络上查到的中关村120个企业发了问卷,竟有40多封退信,理由是“查无此人”,可见企业的稳定性差。印度市场虽然一直有良好的前景,吸引各国在此建立大规模业务,但本土创业质量却远不能与外资企业相比;福布斯中文网评论认为,印度在高技术项目领域的创业甚至落后中国5年。中国、印度出现这种情况,与这两个长期处于发展中国家的文化有关。作为发展中国家,接受“发展才是硬道理”的思维定势,这个文化为社会大众所接受,许多年轻人就愿意冒着风险创业。可是由于国家相关制度不够健全,企业新创后变得不稳定。例如浙江吴英的企业,创业后没有按照法律程序发展,以亲情代替现代契约,没有借助制度力量来规避风险反而钻制度的空子,结果陷入崩溃。由此可见,发展中国家的创业文化有着不足,尤其应关注制度建设。

图1 五国在Hofstede五维文化模型中的分值表现①

图2 2010-2014以色列初创公司数量统计[14]

观察世界创业情形,不得不关注近年来表现卓越的一个国家,即以色列。曾经由于巴以冲突等问题而被关注的国度,如今成为不折不扣的创业王国。如图2显示,以色列的创业公司和投资的特点可以总结为:数量众多,投资密集,专注技术,快进快出。根据以色列IVC咨询公司数据等网络数据显示,以色列目前约有5000家高科技初创公司。最近5年年平均增长数量为927家,年均增长率为10%。以色列被称为创业者聚集的国度,名副其实。历史民族文化因素让以色列成为创业大国。犹太创业者由于独特民族文化、发展历程,根植在犹太文化及教育中的对有所成就、力求卓越、得到社会肯定的动机造就了他们热爱创业、勇于拼搏的共同特点。犹太文化中鼓励“特立独行”,所以年轻人不愿默守陈规,并总有创新的思路,创造与众不同的新事物,所以很多人选择创业也就顺理成章[14]。犹太人认为每一次创业与创新都是一种风险试错,他们更多看重的是创业可能带来的获得,而非失败可能带来的损失。犹太人自信是上帝的选民,虽然失去了自己的国家长达2000年,但是他们忍辱负重、特立独行的文化坚持创业不息,奉行“决没有一个犹太人是乞丐”的信仰,自信也是他们文化的特点。在犹太经典中,犹太文化如同中国文化一样,强调“己所不欲勿施于人”,这种文化有助于互助、宽容的创业精神形成。以色列这种互助、宽容的创业精神值得我们学习;而且由于它与中华文化追求稳定的相似性,心理上、道德上也是可以容易为中国创业者学习的。

随着研究的深入发展,扩展到传统主义文化和现代主义文化与国家经济发展水平之间的交互作用影响,国家文化的不同维度(传统主义文化与现代主义文化)与创业活动的不同类型(数量和质量)的关系存在差异,国家文化与创业活动的关系密切,例如民族文化中对性别文化认识的不同也与表现出的创业水平有着较密切的联系。在乌兹别克斯坦,由于路径依赖和文化制度的限制,女性创业受到阻碍。目前,乌兹别克斯坦通过对独立、自我实现等意识的引导,女性开始通过学习与培训提高创业意愿,以往基于家庭嵌入式的小手工生意,正在处于向更大规模的女性创业期过渡[15]。

(二)区域亚文化层面

区域*区域是空间某个范围的统称。广义的区域包括国家,狭义的区域指国家的下级单位。本文的区域是狭义的。是国家的亚单元,与国家相比,区域之间一般没有政治障碍,更容易进行文化交流。同一文化区主要表现在文化内涵与其外向表现形式的连贯性和一致性[16]。受到不同区域自然与人文环境的影响,又体现了不同的地域特征。区域文化是附属于特定区域的一种社会资源,它汇同其他区域创新资源一起,作用于区域的创新表现。在影响创业条件的框架因子中,改善“教育和文化环境”将显著地促进创业活动,具体通过影响识别创业来增加机会型创业,通过影响创业技能而减少生存型创业[17]。

中华文化进一步可以笼统归分为东部农耕文化与西部游牧文化,东西部又可以按照植被气候特征与耕作方式细分为若干个区域亚文化区。在不同自然地理环境下塑造出区域文化的不同,即使在同一中华文明语境下我国各地区人民在感知、性格、习惯、创新思维和价值等人格特质上都存在区别。另一个表现就是我国人才在地理上的分布也并不是平均展开的,而其主要特点是东多西少、南多北少,并以江浙一带最为密集[18]。这种文化地理特点,表现出国家文化差异很大,同时各个区域的创业活跃程度和创业类型差异也很大[19-20]。

1.中国区域创业活力程度计算

本文的研究选取新增企业数来衡量中国区域创业活动的活跃程度。由于中国经济处于转型过程之中,企业的创建与退出并不能完全视为创业活动,而个体工商户相对频繁的进出市场有时对经济形成负面影响,故也不计算在内。因而发生在私人部门中的企业创建活动即新增私营企业数才是中国创业活动活跃程度更为真实的反映。为此本文选取中国私营企业创业指数CPEA指数(China Private Entrepreneurship Activ ̄ity)作为衡量区域创业活动活跃程度的指标,该指标用某地区万人中15-60岁人群所拥有的私营企业数量高低来衡量的活跃程度。CPEA指数的计算公式为:

图3 中国传统文化区的三级划分*10000/15—60岁人口数*根据王会昌《中国文化地理》一书中关于传统文化区著述绘制。

CPEA指数=3年新增的私营企业数量*10000/15—60岁人口数*一般认为,一个新企业从创建到发展至成熟期需要3年左右时间,因此创建时间在3年内的企业基本可以看作是新创企业。另外由于中国普查数据没有15-60岁的档位,只有与其最接近的15-64岁的档位,所以这里采用15-64岁的档位进行分析。

根据国家统计局2009-2013年关于私营企业统计资料以及中国人口与就业统计年鉴(2012,2013 年)人口年龄构成中15-64岁档位数据,本文计算出2012-2013年各地区的CPEA指数。

图4 2012-2013年中国CPEA指数变动情况

图5 2013年中国创业CPEA指数地图

由图4可知,中国的创业活动活跃程度在区域之间存在明显的差异,最活跃的京沪地区与屈居末流的省份在创业活力上不可同日而语。值得注意的是,印象中仅次与京沪的广东与江浙两省却被重庆与海南赶超。从地理学角度上看,虽然我国东部地区的私营企业创业指数处于较高活跃程度,但东部各省市创业活动活跃程度存在明显的地区差异,这里有地域文化的影响。目前,私营企业创业活动最活跃的地区是上海和北京,其次是重庆、海南、广东、浙江,而最不活跃的是辽宁、河北和河南。 图5显示,总体上我国创业活动活跃程度区域表现出东高西低的态势。区域创业活动最为活跃的东部地区,不仅是中国经济增长最快的区域,而且是儒教文明的传统区。正如我们所说,“己所不欲勿施于人”的儒学文化是有利于创业的。而创业活动不活跃的西部地区则是经济增长较慢的区域,文化类型复杂,而且相互冲突相对较多,许多省区有多个少数民族,虽然单个少数民族文化倾向创业,但是民族文化间的认知不同容易造成内部冲突与隔阂,不利于他们交流和信任,影响创业。

东北黑龙江地区与浙江地区是同属于我国东部地区但创业活跃水平差距甚远的两个省份,两个地区创业文化差异比较显著,浙江省本身的多山环境和临海环境造就了当地人那种敢于外出谋生的文化;东北三省就大不相同,长期以来的严酷的自然环境导致集体主义文化结合富庶的工农业资源抑制了东北创业的发展,缺乏自主创业的积极性[21],但是积极追求完美性。笔者调查了三对夫妻的购房行为,揭示了文化差异的影响。三对夫妻,分别来自温州、湖南和上海,他们来到北京需要购房。2010年,三个家庭都降生了各自的孩子。温州夫妻当机立断,不惜贷高利贷购买学区房。湖南夫妻,面对贷款压力不敢冒风险,坚持自力更生理念,在房价快速上升的情况下,失去了购买学区房机会。上海夫妻,虽然在北京工作,则企盼着回上海的机会,立志回沪购房。彼此购房行为反映了他们在文化观念上的差异。购房也是一种广义的创业投资行为,温州文化的敢于冒险和湖南文化的自力更生导致了他们的创业行为差异,而上海人对家乡的伊谛普斯情结制约了他们外出创业。我们最近调查过上海人为什么会有这种伊谛普斯情结现象,一个上海人说:“当然要在上海买房,因为上海户口有许多照顾。”换言之,文化差异的后面有着利益选择原因。利益与文化结合,是引导产业的主要因素。

当然纯文化因素是存在的,著名人文地理学家李希霍芬曾说过,中国山东人能成为好官吏,也善做学问,但不太适合经商。总的来说,山东的经济发展主要依赖国有和集体企业,私营经济则相对不发达。2013年中国城市CPEA指数显示,山东省的创业居于国内中等水平,与之在工农业上的经济发展成绩不可相比,更与创业最活跃的东部地区如广东、浙江等相比还有不少差距。这也正源自儒学的影响,文化传统中重义轻利的思想,使山东人对生意经不是特别看重。缺少商业精神,也影响了山东的创业。

三、大众舆论因素对创业的影响分析

现代大众传媒(Mass Media)是运用先进的传播技术和产业化手段,以社会上一般大众为对象而进行的大规模的信息生产和传播活动的社会组织。大众传媒作为一种社会组织从事信息生产与传播的这一特殊性决定了它与社会制度有着密不可分的关系,通过向社会民众灌输传达所代表的立场、观点等途径左右着舆论界,从而对社会意识形态、价值观念产生潜在而长时期的影响,这种影响不仅体现在对社会舆论的建构,更是对社会价值观体系的隐性塑造。正式制度变迁促使我国大众媒介进行功能转换,一方面正式制度决定着大众传媒的生存空间,另一方面非正式制度又促进大众传媒反过来影响着创业氛围[22]。

大众媒体的响力日益强大,在日常生活新闻展示中,媒体、电视栏目、门户网站、记者可以将公众的注意力和感知的影响集中起来,承担了大众舆论的导向作用,拥有了公众的影响能力;另一方面传媒可以改变正式制度,调控创业。正是通过这种双重作用,大众传媒影响创业的作用很大也比较直接。

仅就非正式制度作用来说,大量事例表明,对于创业者和初创企业而言,媒体传达的思想在很大程度上作为模仿类型和文化榜样来影响创业机会的识别以及创业类型的选择。在此背景下,拥有公共话语传播权的大众媒体发挥了引领作用;记者大规模传播他们的看法和意见,被视为权威的信息来源。广播、电视台以及网络、纸质媒介等关于创业故事、项目推介、商机识别类型节目的展演为有抱负的企业家带来灵感,这些节目作为某种向导更为一些创业者带来了梦想。鉴于大多数创客在初创企业时缺乏成熟经验,对资产价值和盈利能力等问题都没有很好的评估和把握能力,也普遍缺乏充足的启动资金,我国的创业者往往在创业初始阶段不善于利用融资平台(通常是自己通过亲戚朋友筹得),所以媒体对创业节目的演播便可为这些创业者提供所需的解释,一定程度上演示了合法个人创业投资需知、潜在竞争对手,如何使用资源决策,并采取什么战略行动等创业必须了解掌握的事项。媒体具体细致地宣讲财富故事、成功企业家访谈等可以帮助潜在的企业家、风险投资家和其他机构的实施者(如投资银行、基金会、创新组织等)获取机会。

一些研究表明,创业与媒体之间的关系是双向的。一方面,创业现象影响传媒行业,创业活动本质就是创造,创新和思维创新的方式,也是建立媒体业务成功的关键。另一方面,媒体也通过提供载体促进创业实践,并通过鼓励社会企业家来影响创业现象,通过创建一个话语权,对传递创业价值观和形象具有重要作用[23]。我们根据GEM2014年发布的第十五个年度报告可知,创业的吸引力可以用媒体关注的积极程度等变量来评价。对媒体关注的正面评价,能够影响到个体成为创业者的意愿,同时会影响到社会中的其他群体,例如投资者、供应商、客户和咨询顾问对创业者提供支持的可能性。通过询问受访者涉及他们认为是否有诸多关于新企业、成长企业的报道的价值来测量。全球数据分析发现,巴西、乌干达、中国台湾、芬兰和加拿大等国家和地区在这一指标上的分值都很高。而该指标分值最低的国家是希腊、匈牙利、卢森堡和利比亚。在这些国家中,仅有1/3的受访者给出了肯定的答复。

对媒体与创业活动之间的关系研究不仅仅局限在主效应分析上,有些学者更是引入其他影响因素考察其与媒体之间的交互作用。Turro、Urbano和 Peris-Ortiz(2013)[24]利用GEM数据库资源,运用逻辑回归模型考察了四个变量:文化与媒体,创办企业流程和信贷融资渠道。计算表明了这四个变量之间高度相关,创业文化和媒体对创业影响发挥了作用显著,创办企业所需的流程越少,信贷等融资渠道越便捷,对于创立新公司更为有利。而Klyver(2007)[25]同样使用GEM数据关于37个国家超过4年的记录来探索大众媒体对国家的创业参与率的影响力。却发现大众媒体传达的故事关于成功的企业家的故事,并没有显著与企业新生的速度或实际速度相关联。但与创业者寻求的创业机会导向相关联。这认为大众传媒只能加强他们的观众对现有价值和选择倾向,但没有能力塑造或改变这些价值观和选择。

图6 2011年央视索福瑞发布的对各省台特色节目统计图

观察我国媒体与创业的联系,我们发现,以北京地区财经类节目为例,《财富故事》节目是北京电视台财经频道以财富观、财富故事及人物为主,聚焦人物和财富,解析变数与时代的观点。栏目开播月收视率即创新高,总体趋势不断提高,甚至两次接近1.0的收视率,几乎是整个频道的最高收视节目。由于财经频道并非上星频道,所以该节目的受众群体只为北京地区的电视观众,则说明《财富故事》栏目受到北京地区观众的认可。上海卫视的第一财经频道在2009年CSM央视索福瑞收视调查中显示,全年上海地区40岁以上调查人群,18:00-23:00黄金时段,45-64岁的观众占60.3%,其中45-54岁的观众占37.9%,大学以上学历观众占28.2%,个人月收入2000元以上32.9%,干部、管理人员、初级公务员、雇员占25.9%。另有数据显示,2009年度,第一财经频道在上海地面播出的平均收视率是0.44%,位于上海广播电视台13个电视频道中第5位。在18:00-23:00段,平均收视率0.64%,排名第7位,在国内各地方台同类节目中此排名已相当靠前,因为通常意义上,黄金时段收视率最高的节目是电视剧场和综艺娱乐类,这是难以撼动的。另据CSM央视索福瑞2011年对全国收视率统计分析,发现各省台都形成了拥有强烈地域风格及特色定位的王牌节目,观众也具备稳定的收视偏好。由图6可知,在众多以综艺、剧场为特色的省级卫视中,广东卫视是唯一凸显财富特色的综合卫视频道。无论是财富类节目播出强度还是收视率,广东卫视以及广东各有线频道都处于全国领先位置,并形成了一定的口碑效应。 通过北京、上海、广东地区电视媒介创业商机财经类节目的收视表现,与我国城市创业CPEA指数相对照发现,京沪粤三地正是我国创业表现最活跃的城市。虽然无法简单得出结论,在多大程度上这些地区的大众媒介对创业表现的作用贡献究竟有多大,而且在统计某些媒体节目跨地区受众的成分时往往存在难以剔除的困难因素,但重点分析各地方媒体通过上述类型节目对创业进行引导启发效用的相互关系可以作为下一步研究的工作重点,因为此前对两者的考查研究中,最常见的主题是创业公司如何吸引媒体关注与报道、媒体喜欢播哪类创业报道,或者把知名媒体经理人作为企业家来介绍的,很少有把目光聚焦到具体考察媒体如何通过自身特有资质手段影响创业的数量和质量现象的。

由于我国政府管理的一些原因,目前还缺乏大众媒体影响产业的具体数据,但是我们相信随着大数据分析的出现,这个认识会进一步深入。大众舆论总是活跃的、生动的,可以引导的。既然大众舆论是创业的非正式制度之一,政府为了推动中国的“双创”运动,鼓励大众媒体对创业的引导具有重要意义。

四、宗教因素对创业的影响分析

一般认为,宗教会通过影响经济态度、社会资本、人力资本进而影响到经济产出。因此,无论就宗教自身的力量而言,还是就宗教的影响力而言,研究非正式制度与创业的关系是必要的,忽视宗教因素的做法是一个很大的缺憾。

宗教问题是中西文化的分水岭。中国走上非神性化的儒家教化之路,如伏尔泰所说,中国发展了完整的伦理体系。另一方面中东起源的宗教,犹太教、基督教和伊斯兰(以下统称中东源宗教)则助力西方古代文明孕育出近代文化。东方宗教和中东源宗教是否在创业方面有所差异,值得探讨。这里无意评价宗教,而是希望探讨宗教对创业影响之谜。

梁漱溟(1949)[26]认为中东源宗教主张民众共事一神,打破了家族小群和众神分立,排斥异教,不惜付诸武力,过着集团而斗争的生活,同时,社会个人所负的宗教义务远超家族的要求,需牺牲家族小群而尽忠大群,形成了超越血缘家庭的公共观念、纪律习惯、组织能力和法治精神等文化特点。另一方面也会因为对方的信仰差异形成长期的对立集团。在经济社会中,这种集团需要产业支持,由此形成了创业动力,不仅如此由于集团信仰的不可调和,也导致了他们对产权的清晰界定。马克斯·韦伯(1930)[27]则最早强调了最新兴起的新教伦理的重要性,认为独立自我、勤奋工作、现世的经济回报和节俭等价值观对近代资本主义国家的兴起发挥了至关重要的作用。对于以儒释道为中心的东方宗教,强调伦理学,这就导致了一个国家的尊卑有序,这种有序导致了“率土之滨,莫非王土”,产权概念不清晰,这样创业精神也受到了影响。另一方面,东方文化强调和为贵,使得创业具有相对和平环境,产业个体呈现规模小而众多;中东源宗教则强调竞争和兼并,带来了创业追求大产业,大企业成长在伦理上少受谴责,持续创业得到肯定。实际上比较古代中国的地主与西方的地主,我们就可以发现西方地主土地多,可以形成贵族;中国地主土地少,也容易被兼并剥夺,而且社会分层不够稳定,无地位稳定的贵族,所谓将相宁有种乎?这样特征反映在创业上,导致了产权与创业问题,值得我们进一步研究。一些研究表明,在公众信教程度普遍的国家中,宗教提高创业活动的社会接受度。由于宗教教义一般都是鼓励支持勤奋努力等积极上进的思想,所以在此影响下,积累财富、承担个人责任等观念对促进创业行为特别有效。制度主义的观点认为,宗教机构可以有助高清产权,经济效益可以通过减少交易成本来提高[28]。

在肯定创业中宗教力量的积极性外,我们还应该看到,印度是众所皆知的宗教成分复杂且信仰虔诚的国度,反映在创业活动表象上是其近年来创业活跃度非常高涨。但是数量大而质量低,模仿能力强但创新能力差,多数创业活动集中在以家庭为单位,低科技含量的小型手工作坊类型,而不同于穆斯林和基督教信徒不仅更有可能开始自己的小企业,往往质量更高[29]。

宗教对创业的影响非常复杂,相关研究甚少。在我国提倡“大众创业、万众创新”的年代,这个问题需要认真研究。值得一提的是,在我国普遍创业活力欠佳的西部地区,宁夏回族自治区却表现不俗,除地区政策支持科技扶持等因素外,或许可以说独特的伊斯兰“回商”文化贡献颇多。宁夏回族自治区普遍信奉伊斯兰教,这与中东源宗教有着相似之处——倡导商业活动。在其宗教信仰中,还有许多相同或相似的商业规范,比如买卖公平、注重契约等。总之,为了推进“大众创业、万众创新”,需要恰当的宗教政策。

五、结语与讨论

正如North所认识的,创业活动的开展是一个涉及到众多主体的互动过程,其间受到了制度、经济、文化、社会资源等多方面因素的影响。这里的研究表明,相对于各种法律、政策类需强制遵守的正式制度,代表着一方独特的文化传统、价值观念的非正式制度,无论是否被引起注意,却一直以来影响着创业家的创业活动。作为企业创立和管理运营者的自然人而言,无法摆脱非正式制度在自身打上的烙印,并通过这些文化传统、舆论因素等潜移默化地对企业和自身的发展带来了巨大的影响。因此,研究非正式制度与企业家创业的关系,对促进经济发展,解释那些不容易通过数理分析得到的以及不易被观测到的特殊的区域创业因素有着十分重要的意义。

值得注意的是,这里的研究表明,在考察非正式制度因素与创业水平关系的研究中,冒险精神等非正式制度因素影响重大,而冒险精神可能与利益选择有关,为推动创新产业,通过正式制度因素与非正式制度因素在利益选择方面的结合,减少创业风险,是通过创业发展的政策需求。

从学术上看,有一个重要问题,也是制约或突破下一步研究的关键之处,就是非正式制度往往都是个体在意识层面及精神领域产生的影响从而带动了创新创业的具体表现,而这种由主观能动调动的因素虽非空洞无物、泛泛而谈,但确实也是难以观测统计落实的。用何种科学方法来严谨地研究解释价值意义与说明结果所在,无疑是下一步工作的重点与难点,也是提高与完善的关键意义。

总之,非正式制度对创业影响深刻而复杂,作用多样化,本文的探讨只为抛砖引玉之效。笔者希望通过本文的研究,引起更多争论,启发更多研究,从而从文化和其他非正式制度的演进和政策引导,推动中国大众创业、万众创新的发展。

参考文献:

[1]张东生,刘健均.创业投资基金运作机制的制度经济学分析[J].经济研究,2000(4):35-39.

[2]Schumpeter J A.The theory of economic development:an inquiry into profits,capital,credit,interest,and the business cycle[M].Transaction Publishers,1934.

[3]McMillan Johnson S,Woodruff C J.Property rights and finance[R].National Bureau of Economic Research,2002.

[4]小笠原直.中日企业登记制度之比较[J].中国注册会计师,2014(5):115-118.

[5]戴霄晔,刘涛,王铮.面向产业创业创新政策模拟的ABS系统开发[J].复杂系统与复杂科学,2007(2):62-70.

[6]North Douglass C.Institutions,institutional change and economic performance[M].Cambridge:Cambridge University Press,1990.

[7]希尔斯.论传统[M].上海:上海人民出版社,1991:15.

[8]庞朴.文化的民族性与时代性[M].北京:中国和平出版社,1988:121.

[9]House,Robert J.et al.,eds.Culture,leadership,and organizations:the globe study of 62 societies[M].Sage Publications,2004.

[10]Hechavarria D M,Reynolds P D.Cultural norms & business start-ups:the impact of national values on opportunity and necessity entrepreneurs[J].International Entrepreneurship and Management Journal,2009,5(4):417-437.

[11]Morris M H,Avila R A,Allen J.Individualism and the modern corporation:implications for innovation and entrepre ̄neurship[J].Journal of Management,1993,19(3):595-612.

[12]Davidsson P.Culture,structure and regional levels of entrepreneurship[J].Entrepreneurship & Regional Develop ̄ment,1995,7(1):41-62.

[13]Shane S.Uncertainty avoidance and the preference for innovation championing roles[J].Journal of International Busi ̄ness Studies,1995(1):47-68.

[14]习婉钰,南七道.为什么以色列会成为硅谷第二?——“全球创业城市系列”第二篇[OL].搜狐科技,http://it.sohu.com/20150625/n415618077.shtml,2015-6-25.

[15]Welter Friederike,David Smallbone.Women’s entrepre ̄neurship from an institutional perspective:the case of Uzbekistan [J].International Business Management,2008(4):505-520.

[16]邹逸麟.历史地理与当代社会:基础研究与当代社会——谈历史地理学的建设和发展[J].学习与探索,2007 (6):144-148.

[17]谭远发.机会型和生存型创业的影响因素及绩效比较研究[D].成都:西南财经大学,2010.

[18]王恩涌,胡兆量,韩茂莉.中国人才地理特征[J].经济地理,1998,18(1):8-14.

[19]高建,颜振军等.中国城市创业观察报告[M].北京:清华大学出版社,2007.

[20]张玉利,杨俊,戴燕丽.中国情境下的创业研究现状探析与未来研究建议[J].外国经济与管理,2012(1):1-9.

[21]孔伟.“东北现象”与 “浙江现象”的创业文化比较分析[J].中国人力资源开发,2005(2):15-18.

[22]蒋万胜,杜鹃.论非正式制度与大众媒介之间的互动关系[J].东南传播,2010(11):51-53.

[23]Min Hang,Weezel Van A.Media and entrepreneurship:a survey of the literature relating both concepts[C]//18th Scandinavian Academy of Management Meeting,Aarhus School of Business,Denmark.2005:18-20.

[24]Turró Andreu,Urbano David,Peris-Ortiz Marta.Culture and innovation:the moderating effect of cultural values on corporate entrepreneurship [J].Technological Forecasting & Social Change,2014(88):360-369.

[25]Klyver K.Exploring the relationship between media coverage and participation in entrepreneurship:initial global evidence and research implications [J].International Business Management,2007( 3):217-242.

[26]梁漱溟.中国文化要义[M].香港:三联书店香港分店,2011:79-80.

[27]韦伯.新教伦理与资本主义精神[M].于晓,陈维纲译.北京:三联出版社,1987.

[28]Henley Andrew.Is religion associated with entrepreneurial activity?[J].IZA Discussion Paper,No.8111,2014(4):1-37.

[29]Audretsch D B,Boente W,Tamvada J P.Religion and entrepreneurship[J].Jena Economic Research Paper,2007 (11):1-28.

(本文责编:王延芳)

A Discussion about the Influence of Informal Institutional Factors on Entrepreneurship

TIAN Yuan,WANG Zheng

(InstituteofPolicyandManagementScienceofChineseAcademyofSciences,Beijing100090,China)

Abstract:Entrepreneurial activity depends in a large measure on institutions.Here, institutions include both formal and informal institutions.It means that entrepreneurial activities are not only affected by the formal system (e.g.laws,policies),but also affected by informal institutions (e.g.cultural traditions,public opinion,and religious).Cultural traditions are accumulated by long-term habits and have a subtle influence on entrepreneurs from different countries and regions,and thus determine on business activity and characteristics of different economic regions,it can be reflected in its entrepreneurial activity on its quantity and quality;The mass media play a guiding role of public opinion,and they have the potential long-term impact on the social ideology and values.As for entrepreneurs and newly-established firms,media influence the recognition of entrepreneurial opportunities and entrepreneurial type selection,because it convey ideas mainly as an example of imitate and culture model.And religious,a kind of social-historical-cultural phenomenon,will also play an important role in the economic output by influencing economic attitudes,social capital,human capital.For example,Middle East’s religious ideology emphasizes competition and mergers,which brings in entrepreneurial impetus and the demands of property rights.But Eastern religions place Confucianism-Buddhism-Taoism in the central position,and they emphasize ethics,pursuit of moderation and laissez-faire,which influences the entrepreneurship of the people in east.

Key words:entrepreneurship;culture;public opinion;religion

中图分类号:F276.5

文献标识码:A

文章编号:1002-9753(2016)03-0024-11

作者简介:田园(1984-),女,山东济南人,中国科学院科技政策与管理科学研究所博士研究生,研究方向:文化经济学、区域科学、管理科学。通讯作者:王铮。

基金项目:中国科学院科技政策与管理研究所创新项目资助。

收稿日期:2015-10-21修回日期:2016-01-12