清代徽州才媛之社交心理探讨——以《安徽名媛诗词征略》收录才媛为考察中心

汤 汝 昭

(安徽大学 徽学研究中心,安徽 合肥 230039)

清代徽州才媛之社交心理探讨

——以《安徽名媛诗词征略》收录才媛为考察中心

汤 汝 昭

(安徽大学 徽学研究中心,安徽 合肥 230039)

摘要:从社交心理学角度对清代徽州才媛的相关诗作进行详细探讨会发现,清代女性“知识分子”的情感交际较为频繁,她们对情感交际的心理呼唤从未泯灭,情感交际成为清代女性社交需要的本能选择;女性的社交动机具有多元化特点,社交行为的发生既有主动的选择,也有被动的接受,其社交生活的内涵丰富且精彩;女性在社交生活中体现的潜在的社交态度反映的内容深刻,既有对人生和命运的感慨,也有对历史事件和人物的客观评价,还有对现实问题的反思、认知,这些均为了解清代女性“知识分子”的精神世界以及其社交生活的实态提供了一个难得的窗口。

关键词:清代;徽州;才媛诗人;社交心理

自人类社会出现以来,人与人之间总是以直接或者间接的方式进行接触,在接触中发生相互影响、相互作用的过程即被称为社会交往,简称社交。从社交心理学角度观察,社交有两种含义:动态的和静态的。动态的含义指人与人之间物质与非物质相互作用的过程,即狭义的社会交往;静态的含义指人与人之间通过动态的相互作用建立起来的情感联系,即人际关系[1]2。一般地,在社会交往中,人们会利用各种途经来传递和表达某种情感、态度和意见,而此过程应是在一定的心理引导下完成的,故社交行为发生的同时必然会伴随着心理现象的出现,因此研究社交的相关问题,逃避不了对主体心理问题的探讨。正如马克思、恩格斯所说:所有在社会历史领域内进行活动的人,全是“具有意识的经过思虑或凭激情行动的、追求某种目的的人”,人们“这许多按不同方向活动的愿望及其对外部世界的各种各样影响所产生的结果, 就是历史”[2]243-244。基于此,我们可以说:社交问题,不是简单的社会学问题,而是某种意义上的历史问题,而研究历史上人们的社交问题,人们的心理状况研究不容忽视。笔者以《安徽名媛诗词征略》中收录的98位徽州才媛作为考察,从社交需要、社交动机、社交态度三个方面初步探究清代徽州才媛社交心理的真实状况,以期获得关于清代徽州女性“知识分子”阶层精神世界的科学认知,进而管窥清代徽州社会内部的微妙变迁。

一、本能的社交需要

古徽州,地处黄山与天目山脉之中,可谓层峦叠嶂,风光旖旎,古朴悠久。清代,由于徽商崛起,带动了徽州政治、经济、文化、教育的全面发展。其宗族林立,理学之风蔚然,书院教育昌达。从大量明清徽州文献记载所知,显达宗族和名仕之家重视女子教育,所以,清代徽州才媛频出。这些才媛既是古徽州最早的女性知识分子的代表,也是清代社会女性意识觉醒的中坚力量。

众所周知,古代女子大多是足不出户、正位于内的,这自然限制了女性正常的社会活动,因此,妇女的日常社交便会面临诸多障碍,徽州才媛也不例外。究其原因,主要有三个方面:一是“礼”的教条束缚。汉代以来,儒学取得官方正统地位以后,儒家思想的影响一直渗透于社会生活的方方面面,尤其对女性行为的控制和束缚。《礼记·内则》云:“礼,始于谨夫妇,为宫室,辨外内。男子居外,女子居内,深宫固门,阍寺守之。男不入,女不出。”[3]361还有《易家人》卦,《彖》曰:“家人,女正位乎内,男正位乎外。男女正,天地之大义也。”[3]511这些都影响了女性正常的社交活动。二是族规家法的约束。这从许多徽州宗族的家谱中就可以发现其蛛丝马迹,如《潭渡孝里黄氏族谱》的家训中提到:“风化肇自闺门,各堂子姓当以四德三从*《仪礼·丧服·子夏传》:“妇人有三从之义,无专用之道。故未嫁从父,既嫁从夫,夫死从子。”《周礼·天官·九嫔》:“九嫔掌妇学之法,以九教御:妇德、妇言、妇容、妇功。”“三从四德”,是一种中国古代女性的道德规范,是为适应家庭稳定、维护父权——夫权家庭(族)利益需要,根据“内外有别”、“男尊女卑”的原则,由儒家礼教对妇女的一生在道德、行为、修养上进行的规范要求。之道训其妇,使之安详恭敬,俭约操持,奉舅姑以孝,事丈夫以礼,待娣姒以和,抚子女以慈,内职宜勤,女红勿怠,服饰勿事华靡,饮食莫思饕餮,毋搬闘是非,勿凌厉婢妾,并不得出村游戏(如观剧玩灯、朝山看花之类),倘不率教,罚及其夫。”[4]三是法律的规范和控制。如明朝建朝伊始,明太祖为了强调男女有别,严禁男女混杂,以免败坏风俗,曾曰:“男子妇人,必有分别。妇人家专在里面,不可出外来,若露头露脸出外来,必然招惹淫乱之事。”[5]946鉴于此,明太祖不仅将礼教法制化且公诸于世,而且将它首先实施于后宫之中,便于加强对宫中女性的管理。明成祖时,仁孝皇后徐氏撰《内训》,万历时慈圣皇太后撰述《女鉴》,明兴献皇后蒋氏撰《女训》等,《内训》、《女鉴》、《女训》等书不仅流行宫中,而且颁行天下,成为天下妇女的必读之物乃至行为准则。诸如此类措施,无不从法制层面强制干预和阻碍了古代女性的正常社交行为。

《社交心理学》曾提到:“人所具有的社会属性决定了人与人之间的相互依赖性。每个人都需要与他人交往,并通过社会交往建立和维持一定的人际关系。马斯洛*亚伯拉罕·马斯洛是美国著名社会心理学家,第三代心理学的开创者,提出了融合精神分析心理学和行为主义心理学的人本主义心理学,于其中融合了其美学思想。他在1943年在《人类激励理论》论文中提出了马斯洛需求层次理论.将人类需求象阶梯一样从低到高按层次分为五种,分别是:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。曾把社交需要看做需要的一个重要层次,认为它是在生理需要和安全需要基本满足后产生的一种新的需要。”[1]109当然,对受过一定教育的徽州才媛来说,正常的社交需要便变得迫切又令人憧憬,因为这是人之本能。笔者从光铁夫所著《安徽名媛诗词征略》中发现,清代徽州才媛的诸多诗作,一定程度上反映出徽州中上层女性知识分子内心躁动不安且隐秘渴望社交的心理,由于长期闺阁生活的单调、压抑造成的情感交流渠道阻滞,她们殷切希望与外界发生某种情感联系,以求精神世界之安慰和寄托。

这种心理在徽州才媛的“和诗”“挽诗”和“联句”中最易察觉,如江月娥(字素英,嘉靖、道光年间在世,歙县人)的存诗《咏梅和雅安夫人韵》、《挽汪雅安世姊》和《秋夕联句成回文一首》[6]21:

《咏梅和雅安夫人韵》(节选)

其一:天地清华独著冬,冰肌玉骨若为容。罗浮旧梦风流占,庾岭新香雪意钟。老干常偕松竹秀,芳姿不羡李桃浓。扁舟偶泛西湖上,曾访孤山处士踪。

其二:一枝放出每先春,雪蕊飘然远俗尘。剩有清高饶古雅,不须点缀入时新。檐牙韵致如含笑,世外丰姿合写真。茅屋疏离总潇洒,可知明月是前身。

《挽汪雅安世姊》(节选)

其一:接到哀书哭几场,幽明路隔恨茫茫。无多老泪从何至,一望燕云一断肠。

其二:练水神驰廿五年,相逢邗上各忻然。明知再见非容易,永诀如何在眼前。

《秋夕联句成回文一首》

明月秋连云影寒,雁飞停满水边滩。横江大浪银涛怒,静院空阶玉漏残。清梦客窗烟漠漠,远吟芳榭露团团。轻舟一叶枫林密,平远山容花染丹。

清代沈善宝著《名媛诗话》卷十一记载:雅安与素英同受诗于张净因女史,交谊颇笃。素英生性至孝,工诗善画能琴[7]319。由史料可知,汪月娥与上诗中的雅安夫人原来可称得上是同窗好友,对于常处深闺的她们,怎样才能保持与好友之间正常的情感联系,怎样才能在闺阁中找到自我的归属感,相互之间的联句、和诗或者书信,以及为友人所作的挽诗等等,便成为她们进行合理情感交际的重要手段。类似的诗作有很多,例如婺源黄俪祥的《哭藕香女史并题〈绣馀吟稿〉》、歙县邱卷珠《与兰因女史评画》、歙县郑芬《望佩琼女史书不至》、歙县易慕昭《挽陈珮》、歙县吴氏《挽张山来淑配吴少君》等,这些都表明:正常的情感交往是她们社交需要的一种本能选择。

除了与好友要保持正常联系之外,与家人的情感联系亦是徽州才媛社交需要的另外一种本能反应。如黄之柔(字静宜,号玉琴,崇祯至康熙年间在世,歙县吴绮妻)的现存诗作《菩萨蛮·贺元士侄新婚》[7]452:

香风一夜催云辂,吹下嫦娥饮仙露。宫烛两行新,风流赋洛神。同心私自绾,罗帕含香暖。裙鸟绣双双,箫声引凤凰。

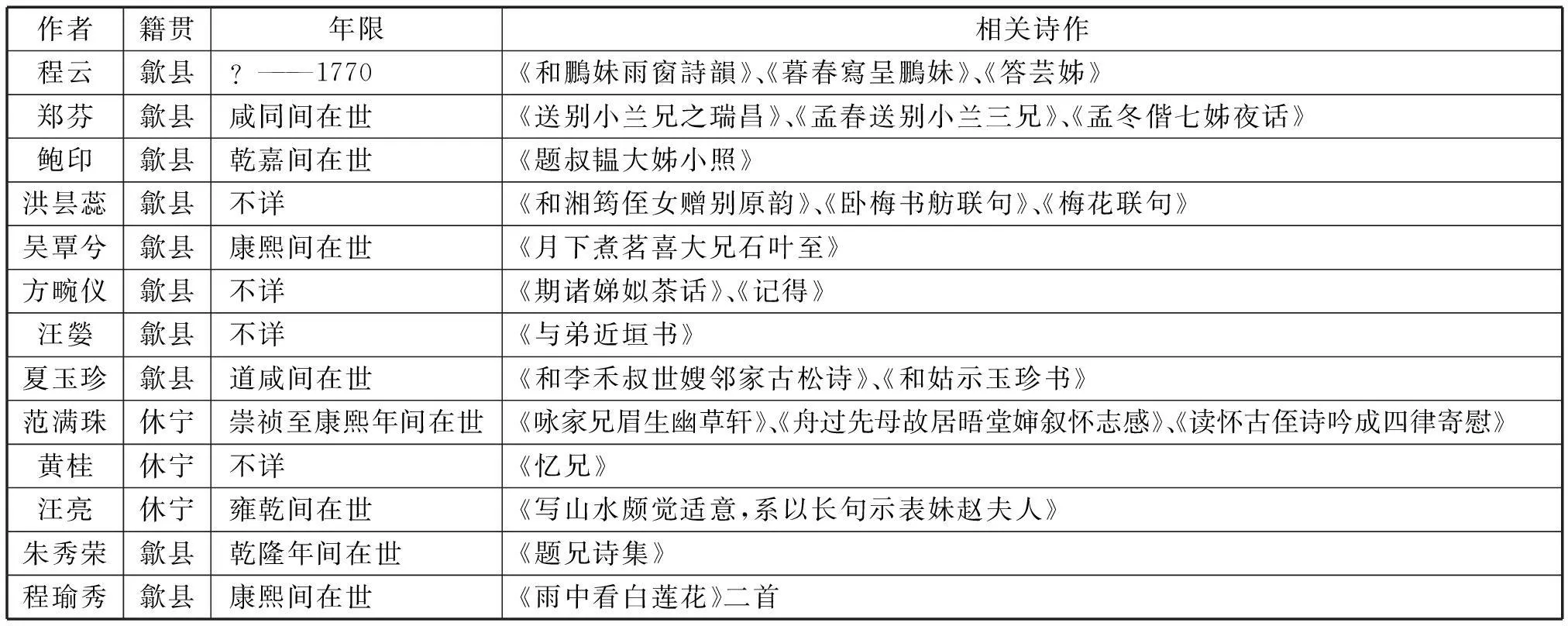

元士新婚之时,黄氏赋词以表庆贺,聊聊数笔,便知黄氏与家人之间的情感交际在现实生活中肯定不会少。笔者在《安徽才媛诗词征略》中发现,像上述这类与家人情感交际的诗作较多,列表1如下:

表1 清代徽州才媛情感交际类诗作简表

资料来源:笔者根据光铁夫著《安徽才媛诗词征略》整理

从社交心理学角度观察,与家人情感交往的心理冲动是来源于诗人的本能,这种本能一是先天行为反应的结果;二是条件作用选择的结果。清代徽州才媛在未出阁之前,与家人生活的时间较长,久而久之,她们的内心必然会对家人产生依赖心理,这种心理经过一定时间的内化,就会演变成一种稳定的情感选择惯性。但是,才媛远嫁他乡之后,由于与家人联系渐疏,情感交流的渠道受阻,加之深闺生活的乏味和枯燥,最终导致徽州才媛的精神世界产生一种焦虑的情绪,这种情绪既是对情感交往的心理呼唤,也是情感世界社交需要的本能反应。

不难发现,无论是维系友谊,还是亲情交流,本质上都属于徽州才媛精神生活中不可缺少的、内在的社交需要,虽然它们都具有情感交往的一般特征,但不可否认的是,这些都是徽州才媛社交需要最直接、最本能化的选择。

二、多元的社交动机

根据美国著名社会心理学家马斯洛的动机理论可知,动机是促使个体发生行为的内在力量。动机的产生主要有两个因素:一是需要,二是刺激。顾名思义,社交动机即是指社会个体在受到外界刺激或者内在需要的驱力作用下产生的一系列心理反应。清代是中国古代社会向近代社会转型的关键时期,资本主义萌芽的出现和成长,在一定程度上促进了清代社会经济的缓慢发展。其间不同的社会思潮开始出现,人们的日常生活尤其是生活方式以及生活观念,都在悄悄地发生着微妙的变化。笔者通过对徽州才媛诗作的细心考证,发现:在相对保守的徽州社会,属于中上层女性代表的徽州才媛们,她们的社交生活极其丰富,并非我们想象的那般枯寂、沉闷,社交生活的形式也多种多样,并且其社交动机呈现出多元化的特点。

首先,社交动机多元化形成的原因主要有三点:其一,经济上,大部分徽州才媛的家庭环境良好,不少出自名门望族、官商之家。例如歙县人汪嫈,乃歙县程鼎调继妻,而程鼎调是“贵州巡抚程鹤樵之弟,因屡试不售,改习盐业”[7]473,家境殷实,其子程葆拜官工部,乃官商之家。上文提到的黄之柔,歙县吴绮妻,而其夫是“顺治甲午拔贡生,授中书舍人,历任湖州知府”[7]451,也是官宦之家。再如婺源黄俪祥,“歙县詹应甲妻,而其夫乃乾隆甲辰召试二等,戊申举人,官任湖北知县”[7]449。良好的家庭环境,为徽州才媛日常的社交活动提供了一定的物质基础,这种基础即是一种经济上的保障。其二,思想上,明末至清代中叶以来,由于社会局势不断变化,传统的社会思想正向近代过渡,社会观念也随之变化。在清代徽州,传统儒学体系下的礼教思想和理学禁锢遭到了空前的冲击,苛刻的族规家法也面临着批判和责难,加之女性解放意识的觉醒,这些无形中构成了徽州才媛争取正常社交的精神支柱。最后,社会风气上,进入清代社会以后,妇女社交行为在一定范围内逐渐被社会所容忍和接受。据《清代轶闻·卷三》中记载,慈禧太后少年时经常挎着菜篮到油盐店买东西,店主还曾用手指夹过她的鼻子开玩笑。“处于统治地位的满人风气对汉族社会自然产生了一定的影响,至少京城地区颇受其熏染”[8]。鲁迅曾讲过:“北京倒是不大禁锢妇女的,走在外面,也不很加侮蔑的地方,……或者这种风气,倒是满洲人输入的罢”[9]!因此,在书院教育异常发达的徽州,清代的这种较为开明包容的社会风气对徽州才媛的社交生活必然有着积极的影响,比如,在徽州地区,才媛效仿男性文人结社之风就较为普遍,其目的不仅是为了共同的兴趣爱好,也有通过结社习诗寻求某种精神安慰和寄托。

其次,清代徽州才媛社交动机的多元化,必会引起才媛社会生活的渐变,一方面可以帮助徽州才媛丰富自己日常生活的内容,另一方面有助于她们扩大自己的视野和主动地走向社会。令人欣喜的是,笔者通过对清代徽州才媛诗作的解读,发现徽州才媛社交动机多元化的表现形式纷繁各异,具体表现主要集中在以下几个方面。

(一)春秋游以及外出游玩

中国古代女性在各个季节和岁时节令,都有一定的文娱和游乐活动,这些活动不仅为她们增添了生活的情趣,也给她们提供了见识外界天地和进行社会交往的良机,春游和秋游即是其中的一种。笔者在整理《安徽才媛诗词征略》中发现不少记录春游、秋游和外出游玩活动的诗作,如歙县黄克巽的《登虎邱》[7]447:

平川如掌绿侵扉,叠阁层楼护翠微。不放山光随树出,却教水色入窗飞。雁横浦上秋云薄,帆转林梢白浪肥。游罢莫寻妃子迹,阖闾冢上草萋萋。

虎邱,据资料显示,是福建安溪县的一个地名。从诗题来看,该诗可能是诗人黄氏游虎邱之后由感而作,整首诗在内容上,不仅有大量关于虎邱的景物描写,而且还交代了诗人游玩的时间,从“秋云薄”和“草萋萋”这些字眼均可看出。诗人通过秋游活动,从地理角度拓宽了社交的半径范围,某种意义上更是直接丰富了自己社交生活的内涵。

还如歙县张茝贞(字琴秋)光绪年间作《春游·一》和《春游·二》[7]496:

其一:细雨微微燕啄泥,菜花满地蝶参差。村歌一片前山起,又是收茶谷雨时。

其二:淡淡春山绿水平,落花深处有啼莺。小桥隔柳一帘影,却忆吴姬卖酒声。

“细雨”“菜花”“蝴蝶”“收茶”“春山”“啼莺”等等皆是春游时张氏的所见所闻,诗人心思细腻,情感真实自然,句句诗言中都不放过对春天户外所见的记录。这其中,不仅能察觉出诗人在春游时的休闲心态,也能感受到诗人内心对春游这种户外社交活动的青睐。

徽州才媛凭借春游、秋游获得外出社交机遇的诗作还有很多,再如歙县张玉仪的《咏瀑布》[7]501,该诗虽是咏物之作,但也是诗人外出游玩后创作所得:

此邦不少佳山水,第一香峰炉上泉。万串明珠千尺练,海风吹挂蔚蓝天。

“此邦”据考证指江西省,由第二句看出诗人游玩的地点为“香炉峰”,又称“香炉山”,位于江西九江西边,庐山之北,山下有瀑布,著称于世。[10]此诗可见诗人张氏以外出游玩的方式,进行正常的社交活动。类似上述才媛外出游玩的诗作还有很多,如歙县黄之柔的《百尺楼》、徐七宝《舟过梅溪》、张喜珠《黄州放船》、程云《銮江行》、盛丽珠《江月》、吴喜珠《粤城怀古》、江福宝《非园看杜鹃金丝蝴蝶,时芍药方舒,荼蘼乍放》,休宁汤淑英《烟雨楼》、《秋日登虎丘》和婺源张芸芳《甲子春游途记事》之一至九等等,皆可反映徽州才媛社会生活多姿多彩的一面。

(二)兵燹之祸

清代时期的徽州社会,虽然内部相对安定,但有时也逃避不了兵燹之祸,徽州人为了求得生存和发展,避兵便成为他们摆脱兵燹之灾的一种无奈之举。其实,避兵也就意味着逃难。徽州才媛在面对兵燹来临之时,必然会做出同样的抉择,这突如其来的外在迫力,促使徽州才媛的社交行为在外界刺激下被动发生,显然这是历史上女性的非常态社交现象。关于此类主题的诗作,在徽州才媛的绣馀闲吟中也不乏见,如休宁范满珠《避兵刘村庵时甥女见过》[7]514:

望里霜痕树树疏,暂依佛地远荒庐。穷山亦自闻烽火,残邑难堪报羽书。亲旧过从同患难,流离共对数居诸。淹留两月添头白,何日家庭守岁除。

诗人范氏约崇祯至康熙间在世,从其生活的年代推测,这首诗反映的内容大致是因明末清初时局动荡、频有战乱而发生的关于躲避兵燹之祸的记载。从整首诗的后半部分,“亲旧过从同患难,流离共对数居诸”可易知诗人因“烽火”不得不“暂依佛地”,过着与家人“流离”失所的日子,眼里到处的“霜痕”“残邑”“树树疏”之景,不免心生悲凉。

休宁戴玺也在其《冬日避兵》中曾苦诉道:“仓皇何日作家居,历尽穷途岁迫除”一语道出了兵燹之祸的无奈和幽怨,以及被迫背井离乡的避难经历。

还如休宁汤淑英在《乱后初归听雨》[7]530里所透露:

乱后归来景物移,短窗疏雨夜凄其。微躯自叹关何事,也向人间历盛衰。

通过分析诗题,我们知道“乱后”应该是指动乱结束之后,而诗人生活的年代是崇祯至康熙年间,即明末清初之际,由于时局的不稳定,加之偶尔发生的战乱,促使诗人远走他乡以逃避灾难。诗的第一句“乱后归来景物移”,即可看出在战乱平息后,诗人归来,却发现所有当初的景象已经发生了变化,顿时心中涌出各种思绪,感慨万千!

当然,除了上述为躲避兵燹之祸,被迫远走他乡的记载外,笔者发现,还有被迫参与战争的文字记录。如歙县的毕著,清人沈德潜《国朝诗别裁集》卷三十一有载:“著字韬文,江南歙县人,昆山王圣开室。著父守蓟丘,父与流寇战,死。尸体为贼掳。众议请兵复仇。著谓请兵则旷日,贼且知备,即于是夜率精锐入贼营。贼正饮酒,惊骇。著手刃其渠,众溃,以兵追之,多自相践踏死者。舁父尸还,葬于金陵。时年二十岁女子也。”[7]413

显然,前者在兵燹面前选择逃避,而后者则选择正视现实。在历史面前,无论作出怎样的选择,他们都是兵燹背后的受害者,都应该得到历史的关怀和同情。然而,站在社交行为学的角度分析,范满珠、戴玺、汤淑英等人的社交行为皆是在外界战争的刺激作用下产生的被动性社交,并非正常环境下主体自身的需要所致,所以,这种现象的发生也情有可原。

(三)随夫外出

古代女子自小便被灌输“三从四德”的道德规范,其目的一方面是为了维护家庭稳定,另一方面则是为了巩固父权夫权的需要,因此“三从”便理所当然地成为了古代妇女道德评判的一个重要标尺。何为“三从”,即幼从父、嫁从夫、夫死从子,根据“三从”的实质内容看,无非是从道义上强制女性要依附于男性,所以古代女性的社会活动必然会带有“从夫性”的烙印,尤其是在社交方面。如休宁范淑钟《随夫子至茗塘》[7]515:

盛世乐邱园,幽居避市喧。碧萝苍藓宅,红树白云村。入手枯藤杖,传家老瓦盆。儿孙围膝下,榾柮地炉温。

从诗题获悉,诗人范氏跟随丈夫去茗塘,茗塘为何地,实难查证。但就全诗内容揣测,诗人应当随丈夫去茗塘“幽居”,而由后两句诗可推断,去茗塘可能是与家人团聚以享天伦之年。无论诗的内容如何,总之诗人的社交活动是跟随其夫而后发生的,这点毋庸置疑。

这样从夫外出的作品,在徽州才媛的佳作中屡见不鲜,还如婺源王玉芬在《戊子春暮随侍南归留别安昌道署》中写道[7]548:

三年辛苦种名花,游宦由来便当家。惆怅轻装归白下,春风相忆各天涯。

该诗是王氏暮春四月随夫南归离开安昌所作,安昌地处今浙江绍兴,诗中“游宦”和“便当家”二词即可表明诗人经常过着随夫宦游的日子。这无形中给诗人增添了诸多外出游走的机会,不但可以扩大徽州才媛的社交面,更能丰富她们的社交生活,以及影响其固有的生活方式。归根结底,这种社交方式的出现根本上还是依附于男性的社交活动,它内在的“从夫性”十分明显。像上述这种题材的诗作还有许多,笔者这里不作一一枚举。

(四)送行

自古以来,古徽州就是重“礼”之乡,素有“程朱阙里”之雅称。徽州才媛们长期接受程朱理学的熏陶,耳濡目染,自然会非常注意日常行为的礼仪规范,因为这不仅关系到妇女的敬德修身问题,更关系到女性正常的社交是否合乎礼仪的问题。笔者认为,从才媛的部分送行诗以及送别诗中,能嗅出一些端倪。送行、送别亦属于一种社交礼仪,这种礼仪的践行,不仅间接给徽州才媛的社交提供了可能,一定程度上也可以透视徽州才媛真实的社会生活。如歙县汪嫈所作的《己巳暮春送江素英归皖江》[7]471:

兰闺交谊重,似我两人稀。携手一为别,知心千里违。大江新涨满,之子暮春归。明日风帆远,茫茫对夕辉。

全诗读罢,字里行间无不透出一种对友人的依依不舍的情愫,“大江新涨满”和“茫茫对夕辉”这皆是户外之景,设想诗人若不是来为友人江素英送行,通常情况下,是罕有如此亲近自然良机的。所以说,送行的行为实践能为徽州才媛增添许多参与社交活动的机会。类似性质的诗作,还如歙县何珮芬《送外侍翁兄赴粤》、吴覃兮《送外游金陵》,休宁陈玉《送外口占》以及婺源王玉芬《岁暮送严亲于役省垣》等等作品,均可表明此理。

(五)外出礼佛

清代徽州社会虽为礼仪之邦,但是僧道宗教并未禁绝,至于民众的宗教信仰更是难以禁止,从弘治《徽州府志》寺观数量的记载,也能察觉当时宗教信仰之盛况。晚清徽州知府刘汝骥所著《陶瓷公犊》中也有类似情况的记载,比如黔县“信佛者多为愚夫愚妇”[11]590,“在休宁、款县等地,情况类似,信奉释道者亦以妇女居多。”[11]583由此可知,清代徽州社会,普通民众信奉宗教之现象较为普遍,其中女性亦可能是信仰宗教的主要群体。因此,外出礼佛,理所当然地成为徽州妇女接触外界进行社会交往的一条重要渠道。那么,笔者在徽州才媛的诗作中也找到了一些痕迹,如歙县詹应甲妾室沈蕙香(乾嘉间在世)现存诗作《侍夫子泛舟湖上,历北山礼佛归来奉和》四首(选其中二、三首)[7]462:

其二:小棹初停曲水涯,好随酒榼饭僧家。肩舆遍历山深处,稳胜香车碾落花。

其三:蒲团回首忆西来,花雨纷纷下讲台。解道仙缘皆佛力,潮音吹作紫云回。

不难发现,两首诗中均有沈氏礼佛社交的一些踪影。如《其二》中,前两句交代了诗人与其夫坐小船从水路去寺庙礼佛的事情,后两句是路途中自己内在感受的抒发,让人读罢会产生诸多联想。《其三》中更为明显,“蒲团”是寺庙打坐、跪拜所用器物,前二句轻描淡写沈氏静坐蒲团礼佛时的冥想,还交代了天气的情况,即“花雨纷纷”,想必也许是春冬季节。

再如黟县人方可在《四月八日到青斋礼佛》[7]517中,对礼佛活动作了简要叙述和介绍:

晨兴肃盥漱,象设空斋陈。夙闻调御氏,降生及兹辰。寂灭向千劫,皈依尚如新。香灯增画静,蔬果具时珍。匪独资愿力,固已忘根尘。新篁映风牖,微雨过池萍。永日旦趺坐,结此清静因。

方氏在诗中按部就班地叙述了礼佛前的准备工作,还在诗尾道出了自己礼佛的简单原因。笔者认为这种普遍的礼佛活动,给徽州才媛找到了正常的社交渠道,扩大了她们的交际圈,填补了她们内心精神世界的空虚,或者更是对她们长期心理压抑的一种及时安慰。所以,日常的礼佛活动,对徽州才媛社交生活的改变是极为有利的。

(六)岁时节令

徽州社会,自古以来传统的岁时节令就多,因此,随之而来为之庆祝的娱乐性活动自然就不会少。徽州的竹枝词中,就有不少关于岁时节令庆祝活动的描述,其中徽州女性活动的倩影并不乏见。如“接祝生辰二月二,炒香麻豆换新衣。……村村赛社为春祈,四五百斤猪透肥。摆祭般般相赌赛,乡人好胜世间稀。……通船箫鼓人如蚁,争看河西竟渡来。日暖风恬士女游,争来路口看龙舟”[12]381-382。由此可见,徽州岁时节令的庆祝活动非常之热闹,场面也十分壮观,亦可看出当地对节令娱乐的重视。

笔者在徽州才媛留存的诗作中,经留意也发现了一丝端倪。比如,休宁黄桂存诗《走马灯》[6]173:

八骏如环结阵行,元宵飞渡寂无声。枚当衔处军中令,战欲酣时纸上兵。汗马不嘶秦塞月,严装犹忆亚夫营。华堂此际烧春宴,武备分明贺太平。

据资料得知,走马灯,古称仙音烛、转鹭灯、马骑灯等,不同朝代,俗名不一。它是中国传统玩具之一,灯笼的一种,常见于元宵或中秋等节日。从诗的内容来看,黄氏此诗应是元宵节之夜游灯赏灯之作,诗中大量运用联想和想象,生动形象地展示了元宵之夜的庆祝娱乐活动,尤其是最后两句,更能从中回想当年庆贺的一些历史影像。总之,这些庆贺节令的娱乐活动,从不同的方面给徽州才媛增添了社交生活的乐趣,也成为她们主动参与社交的一种外在推力。

(七)农业活动

除了通过上述途径徽州才媛可以与外界发生联系外,参与一定的农业活动,也能给徽州才媛提供良好的社交机遇。参与农业活动,有利于改变徽州才媛惯有的生活方式和生活节奏,还能充实她们的日常生活,拓宽她们的眼界。休宁汪韫玉的《采莲曲》[6]170和黄浣月的《采桑谣》[7]520就是最好的例证:

《采莲曲》:霞光欲敛湖光绿,红藕风微散芳馥。木兰舟里杏黄衫,櫂歌声出横塘曲。就中有女态娟娟,陆离羽佩珍珠钿。欲采不采娇无力,停桡暗羡鸳鸯眠。鸯鸳比翼空凝伫,翠袖凌波淡容与。……

《采桑谣》:桑叶雨浇肥,提筐出绣阁。采罢急归来,忘却金钗落。

仔细揣摩二诗,字里行间无不透露出才媛生活的另一番景象,有休闲,有安逸,有歌声,有情趣。徽州才媛主动走出闺阁,到户外参与一定的农业活动,既体现出她们一种积极的人生态度,也反映了清代徽州女性生活中一种不为人知的实态。

综上所述,从徽州才媛社交现象的普遍性,可推测出清代徽州社会心理已然发生了微妙的转变,女性走出闺阁,与外界社会发生普遍联系,逐渐获得了一定程度上的社会容忍与接受。

三、潜在的社交态度

所谓社交态度,在心理学上是指“个体对特定对象稳定的评价性心理倾向”,也是“人在后天活动和人际交往的基础上形成和学到的”[1]83。根据这个定义,可以认为:在任何历史时期,人只要有一定范围内的社交活动,便会产生来源于主观上对特定对象的某种感受和意见,这种感受和意见的表达即是社交态度形成的过程。通过对徽州才媛相关诗作的细致解读,笔者发现清代徽州才媛的社交行为相当普遍,其诗歌背后隐匿着诸多鲜明的、直接的社交态度,其中大致包括:对战争的痛恶、对历史的灼见、对人生的感慨以及表明某种人生态度等等。这些态度的产生,可以反映出两个基本的问题:一是清代徽州才媛具备勇于突破思想禁锢,敢于表抒己见的历史精神;二是对传统社会中一直以来持“妇人之见”、“头发长,见识短”谬论的一种严肃回应和批判。当然,在古代社会,男性话语权长期占据主导地位,由于各种因素的控制和束缚,“女性的声音”一直处于古代社会的边缘地带,甚至遭受压制和忽略。但是,通过对清代徽州才媛诗作的研读,笔者发现这些“女性的声音”,并未彻底地消亡,而是随着历史在变化,才媛的内心深处从未停止过呐喊。

清代徽州才媛创作的诗歌数量总体不少,究其题材的划分,无非是咏物诗、咏史诗、怀古诗、闺怨诗以及其他题材的。其中表达出对战争持痛恶态度的,如歙县毕著《纪事》[6]117曰:

吾父矢报国,战死于蓟邱。父马为贼乘,父尸为贼收。父仇不能报,有愧秦女休。乘贼不及防,夜进千貔貅。杀贼血漉漉,手握仇人头。贼众自相杀,尸横满坑沟。父体舆榇归,薄葬荒山陬。相期智勇士,慨焉赋同仇。蛾贼一扫清,国家固金瓯。

自古有战争发生,必然会滋生仇恨。毕著老父因战争而亡,因此外在的国恨演变成纯粹的家仇,上诗即反映了这一基本事实。全诗关于战争场面的描写细致入微、触目惊心,细致中可见父仇之深,触目中可窥家国之恨。毕著把为父报仇和报国清贼的复杂情感联系在一起,全诗要表达的内在情感由“蛾贼一扫清,国家固金瓯”一句托盘而出,观其侧面易察觉诗人对战争痛恶欲绝的心理。

还如休宁汤淑英《乱后初归听雨》中所云:“微躯自叹关何事,也向人间历盛衰”,意思是说,自己感叹本与世事毫无干系,却因战争的发生经历了人生的盛衰变化,由此而发出一种怨恨的心声。笔者认为,此种心声很难撇开痛恨战争的复杂心理。类似地,休宁戴玺也在其《冬日避兵》中抱怨道:“仓皇何日作家居”,由此可见,因战争带来“山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍”的人生困境,让才媛们内心不仅滋生痛楚,而且也产生深深的怨恨。

除此之外,清代徽州才媛经常外出游山玩水,而在游玩观赏之余,才媛们往往会作上几首古诗以供雅玩。通常是一些怀古诗或咏物诗,经研读发现,此类诗作中藏匿了大量才媛关于历史的和人生的感怀以及态度。像关于抒发自己人生态度的,譬如休宁汪瑶所作《寒山》[6]117-118:

飞雨过群岭,篮舆陟翠微。幽径入松际,轻风吹人衣。高士有遗迹,想见疏凿时。老屋就深树,寒波泻平地。墓梅双虬龙,屈铁盘高枝。缅怀硕人轴,偕隐赋乐饥。已辞栋梁材,自远太庙牺。一门擅文藻,渊雅良可师。予以慕高隐,愿采商山芝。鹿门期可遂,怀古生遐思。

经查阅资料,方知“寒山”乃赵凡夫栖隐处。贤士名为赵宦光,字凡夫,号广平,又号寒山长。南直隶太仓人,国学生,为宋太宗第八子元俨之后,作为王室后裔,凡夫一生不仕,只以高士名冠吴中,偕妻陆卿隐于寒山,读书籍古,精六书,工诗文,夫妇皆有名于时。纵观上诗,应是诗人游历寒山之时触感而作。当诗人走进当年高士栖隐之地,由眼前一幕幕的旧景触景生情,让诗人产生了无限的遐想。“予以慕高隐,愿采商山芝。”一句则是把诗人要表达的人生态度淋漓尽致地宣泄出来,这其中既有对赵凡夫归隐生活的点点羡慕和向往,也传递出诗人对豁达自在、毫无羁绊的人生的追求和渴望,正如清人沈德潜在《国朝诗别裁集》中为此诗作注曰:“吊偕隐人,而已亦愿偕隐,志趣可知。”

关于论史抒怀的,如歙县吴覃兮《送外游金陵》[6]146诗云:

此游名胜地,须认旧繁华。芳草秦淮岸,斜阳燕子家。江声无铁索,渡口有桃花。多少兴亡事,山陵见暮鸦。

金陵即现今江苏南京,有“六朝古都”之称,此诗描述了吴才媛外送丈夫远行经游此地,看到眼前秦淮两岸的萋萋“芳草”、天边斜阳下沉飞的“归燕”以及渡口稀落的“桃花”,还有“暮鸦”等多处景状,不由感慨旧时金陵的繁华烟云已随历史的激流渐渐褪去,顿时心生种种悲凉,而末句直接点明了诗人关于历史更迭的态度:历史的兴衰交替都在时间的长河里不断地循环往复,最终回归它本真的面目。

还有一些诗作是对历史人物作出评价,徽州才媛也表明了自己鲜明、直接的态度。如歙县汪嫈的《舟次金山阻风姨侄女徐玉卿属咏梁夫人亲执桴鼓破金兵事》[6]153曰:

金山险据大江滨,万千战舰来金人。南渡中兴纪勋伐,香闺不愧鹰扬臣。当时权奸满朝立,鸱张半欲倾宋室。宰相和戎信有心,将军拒敌愁无术。红颜一怒气如缸,身先士卒乘长风。为振鼓鼙申将令,登高望远光熊熊。江上舟师势猖獗,三军作气休衰竭。

……

织薄论功圣主知,手书忠勇旌峨眉。争怪夫君嘲上将,果然巾帼夸雄狮。君意小朝廷已足,俄传三字成冤狱。西湖偕老心悠悠,回首沙场空角逐。

诗题亦可透露上诗是汪嫈坐船路过金山时所作,金山位于江宁地区,(今江苏镇江)是屹立于长江中游的一个岛屿,诗中的“梁夫人”即指南宋名将韩世忠之妻梁红玉。汪嫈途经故地,面对眼前险峻的金山,心中不觉泛起历史的涟漪,不由自主地联想到当年黄天荡大捷中“梁红玉擂鼓战金山”的壮烈故事”*《宋史·韩世忠传》中载:“战将十合,梁夫人亲执桴鼓,金兵终不得渡。”。诗人对梁夫人此举内心由衷地佩服:一是欣赏夫人主动关心国家之存亡,不畏强掳,身先士卒,勇于抵抗的民族精神;二是佩服夫人洞察南宋朝廷之腐朽,斥责当局满朝全奸之徒祸害的历史见识。因此,在诗中遗有“南渡中兴纪勋伐,香闺不愧鹰扬臣”的赞言!

通过汪嫈其它诗作的品读,笔者认为汪氏称得上是清代徽州较有思想的才媛之一,其《鬻衣吟》一诗中直接反映了关于对人生困苦、生计维艰所表示出的无奈和悲观的人生态度,让人读后,心生怜悯。其诗如下[6]152:

其一:只望儿能读父书,家贫长物痛无余。黑貂久已生前敝,启箧惟存旧短裙。

其二:遗物珍藏岁月过,明知市价苦无多。一回检点一流泪,此后儿寒奈唤何。

汪嫈“年二十一适鼎调,越十五年寡。”年纪轻轻就亡夫守寡,首先这是她人生中一大不幸之事,再者家中母迈儿幼,资材困乏,侍母抚孤犹则难矣。“鬻衣”即卖衣服,虽然这种行为算不上严格意义的经济活动,但也可探出诗人因家贫生计艰难,被逼走出闺阁以卖衣作为谋生之术维持生活,这就不难想象诗人为何有如此无奈和悲观的人生态度了。清人阮元在《雅安书屋诗集序》中曾书:“然亦清贫不能自给,而顾于治家之暇,酷嗜吟咏。意者节母之诗,殆藉以发其抑郁愁苦之气云耳。”[7]470-471

另外,汪嫈之儿媳,歙县夏玉珍曾就女子读书的必要性在诗中表明过自己的态度和见解,再观《和姑示玉珍书》诗云:“纱幔相依问起居,母才咸颂女相如。绣余频荷金针度,却恨今生始读书。”[6]154由此可见,“女子无才便是德”这种传统落后的思想在夏玉珍的意识里早已渐渐淡化了,或许在她看来,女子读书与男子读书应该同样重要,要受到平等的对待和尊重,因为女子也有“相如才”,且并不缺乏思想。

总的来看,透露清代徽州才媛社交态度的诗作的确不少,这里不一一阐述。但是通过上述细致的探讨,笔者认为才媛社交生活中潜在的社交态度在一定程度上真实反映了清代徽州女性“知识分子”群体的思想意识、精神世界和生活概貌。可以认为,清代徽州才媛诗作中传递出的历史信息进一步证实了徽州才媛并非完全受制于传统社会的束缚之下,而是敢于表达自己独到的思想、认知和见解,这也是徽州才媛独立人格存在的历史依据。

四、结语

根据清代徽州才媛的诗作研究,我们得知徽州才媛的日常生活具有多面性,她们不仅拥有自己正常的闺阁生活,也有属于自己多样的社交生活,而且社交生活绝非想象的那般枯燥、单调,其内涵丰富且别有韵味,让我们真正了解到了徽州女性“知识分子”群体生活的真实面目,颠覆了对古代女性生活传统意义上的认知和理解。除此以外,笔者结合才媛诗作从三个方面认真分析了其隐藏的历史信息:其一,清代徽州才媛普遍的社交行为是自我内在的本能选择,它符合人类情感交际的一般心理特征;其二,清代徽州才媛社交动机的多元化,反映了清代区域社会内部发生的渐进的、微妙的变化;最后,清代徽州才媛社交生活中所体现的潜在的社交态度,证实了徽州女性“知识分子”思想的逐步解放和意识的渐渐觉醒。总而言之,清代徽州才媛的社会心理呈现的并非是畸形的、病态的形象,相反却是动态的、多面的心理面貌,类似这种徽州才媛社会心理的研究有助于我们科学地认识古代知识女性的精神世界和生存实态,这也是从侧面观察清代徽州地域社会变迁的一个不可忽略的关键所在。

参考文献:

[1]梁执群.社交心理学[M].北京:中国城市出版社,2000.

[2]中央马列著作编译局.马克思恩格斯选集:第四卷[M].北京:人民出版社,2012.

[3]孟子,孔子,左丘明,等.四书五经[M].北京:中华书局,2009.

[4]黄景琯.潭渡孝里黄氏族谱[O].清雍正九年木刻本:卷四·家训.

[5]朱元璋.御制大诰武臣[C]//张德信,毛佩琦.洪武御制全书.合肥:黄山书社,1995.

[6]光铁夫.安徽名媛诗词征略[M].合肥:黄山书社,1986.

[7]傅瑛.明清安徽妇女文学著述辑考[M].合肥:黄山书社,2010.

[8]高世瑜.中国古代妇女生活[M].北京:商务印书馆国际有限公司,1996:7.

[9]鲁迅.坚壁清野主义[C]//鲁迅全集:第一卷.北京:人民文学出版社,1973.

[10]潘永幼.清代江西闺阁诗人研究[D].南昌:南昌大学文学院,2008:49-53.

[11]刘汝骥.陶瓷公牍:卷十二[M].合肥:黄山书社,1997.

[12]吴梅顛.徽城竹枝詞[C]//安徽大学徽学研究中心.徽学:第一卷.合肥:安徽大学出版社,2000.

[责任编辑:岳林海]

On Social-Communicative Psychology of Huizhou Talented Women during Qing Dynasty

TANG Ru-zhao

(Huizhou Culture Research Center,Anhui University,Hefei 230039,China)

Abstract:This article discusses in detail on the Huizhou talented women poems in Qing Dynasty based on social psychology view point and finds that the ancient female “intellectual” emotional communications are more frequent. Their emotional communication has never been vanished and it has become the instinctive choice of ancient female social communication. Female social motivation has diversified characteristics; their social behavior is not only active selection, but also passive acceptance. The connotations of their social communication are rich and wonderful. Its content is deep: it includes not only their lament toward human life and fate but also their objective comment on historical events and characters, and also their reflections and cognition to the actual problems. All this provides a window for us to see the spiritual world and the social communication life of the ancient female “intellectuals”.

Key words:Qing Dynasty; Huizhou; talented-women poets; social psychology

中图分类号:I207.227

文献标识码:A

文章编号:2096-1901(2016)01-0046-09

作者简介:汤汝昭(1990-),男,安徽无为人,安徽大学徽学研究中心中国史专业2014级硕士研究生,研究方向:明清史、徽学研究。

基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国传统儒家文化在徽州的实践、传承与创新”(11JJD750005)

收稿日期:2015-12-01