西方女性主义社会福利思想述评

章立明

西方女性主义社会福利思想述评

章立明

[摘要]自从19世纪60年代以来,西方女性主义认为主流社会福利思想在福利国家、劳动力市场和家庭三个主要领域内维持、塑造、生产和再生产的性别差异和性别不平等,直接给女性带来了负面影响,从而深刻地损害了社会公平与正义的价值观。为了改变这一状况,女性主义理论的三大流派不仅批判了主流福利思想的性别盲点和性别中立问题,而且还致力于重新解释和修正其相关议题。正是由于女性主义者这100多年来的努力使得女性与福利议题进入主流社会福利话语空间,并使其范围扩大至儿童照顾、再生产权利、收入维持和收入保障、离婚、教育、性暴力和家庭暴力等诸多领域。

[关键词]自由主义女性主义;社会主义女性主义;激进女性主义;社会福利

一、社会福利及其性别属性

如果从追溯社会福利的概念入手,我们就会发现社会福利理论并不是客观和价值中立的;如果再借助社会性别理论的敏感性,我们还可以条分缕析出社会福利在实践与操作层面给女性的工作与生活带来的负面影响,以及因此被深刻地损害了的社会公平性与正义性。

(一)社会福利的基本内涵

社会福利是泛指解决有关福利问题的各种社会方法和社会政策,是现代社会里广泛使用的一个概念。迪尼托在《社会福利:政治与公共政策》一书中把美国社会福利体系分为三类:“第一类是公共救助,包括对贫困家庭的临时救助、食品券、医疗补助、补充保障收入、学校午餐和早餐以及一般救助;第二类是社会保险,包括社会保障、针对老年人的医疗照顾、失业补偿金和工人补偿金;第三类是社会服务,专为儿童、独自生活的老人、残疾人和其他有特殊需要的人提供照顾、咨询服务、教育或其他形式的援助。”[1](P5-6)从广义来说,儿童保护服务、日常照顾、早期教育、家庭主妇服务、职业培训、精神健康照顾和职业恢复等都属于社会服务,而社会福利就包括社会政策、社会保障和社会服务等内涵,具有全民性、普遍性和保障性等特征。具体而言,国家、市场和家庭都扮演了福利部分提供者的角色,正是国家、市场和家庭三者的交互作用共同塑造了社会福利的多重属性,其中性别属性尤其引人瞩目。

(二)社会福利的性别属性

之所以要强调社会福利的性别属性,是因为社会福利与社会性别的关系是双向互动的。一方面,性别关系深刻地塑造了社会福利的特征,如围绕性别分工和家务劳动女性化的角色分工,限制女性参与有偿就业和社会生活,从而维持、强化和生产着女性的被统治地位和性别不平等;另一方面,社会给付制度、国家补助和社会保险计划等,又以不同的方式影响着性别关系,如福利国家对男性经济角色和女性生活角色的强调,都加剧了劳动力市场中的性别隔离与同工不同酬现象。

1.福利国家强化男性的经济角色

福利国家对性别关系的塑造,可以通过社会政策中两种理想模型(男性作为经济来源模型和个体模型)的比较得出结论[2]。在男性作为经济来源的模型中,男性和女性都在家庭生活中扮演不同角色,如男性负责赚钱与女性主要从事家务劳动;男性在劳动力市场上享有优先权;女性通过依赖男性来获得自身福利的提升。而在个体模型中,男女两性共同承担家庭经济负担和家务劳动;他们在劳动力市场上的就业机会与收入分配也是平等的;由于两性分别以个体为单位,他们在福利的获得方面也相对独立。可以这样说,作为一种社会制度的安排与制定者,福利国家塑造、强化、生产和再生产了性别差异,对社会生活中男女角色的塑造,特别是女性从属地位的强化都发挥着重要的作用。

2.劳动力市场中的性别隔离与同工不同酬

在传统的性别观念中,人们认为男女两性的生理本质不同,因此男强女弱也表现在两性的经济收入和社会地位上,从而否定女性作为独立个体的人权和劳动能力,也不主张给女性自由择业权、财产自主权和平等的教育权以保障她们的劳动权益。

以1851年的英国社会为例,在600万成年女性中有300万人需要为生计而工作[3](P125),但是社会拒绝女性进入公共领域,她们受困于家务劳动者的角色,只能长期就业于非熟练的、无组织的、报酬很差的服务业和血汗行业中,正因为劳动力市场对女性劳动力的技术限制,从而使女性劳动力持续处于低工资状态,比如她们的工资只是男性的1/3或1/2,最高的也只有男性的2/3。

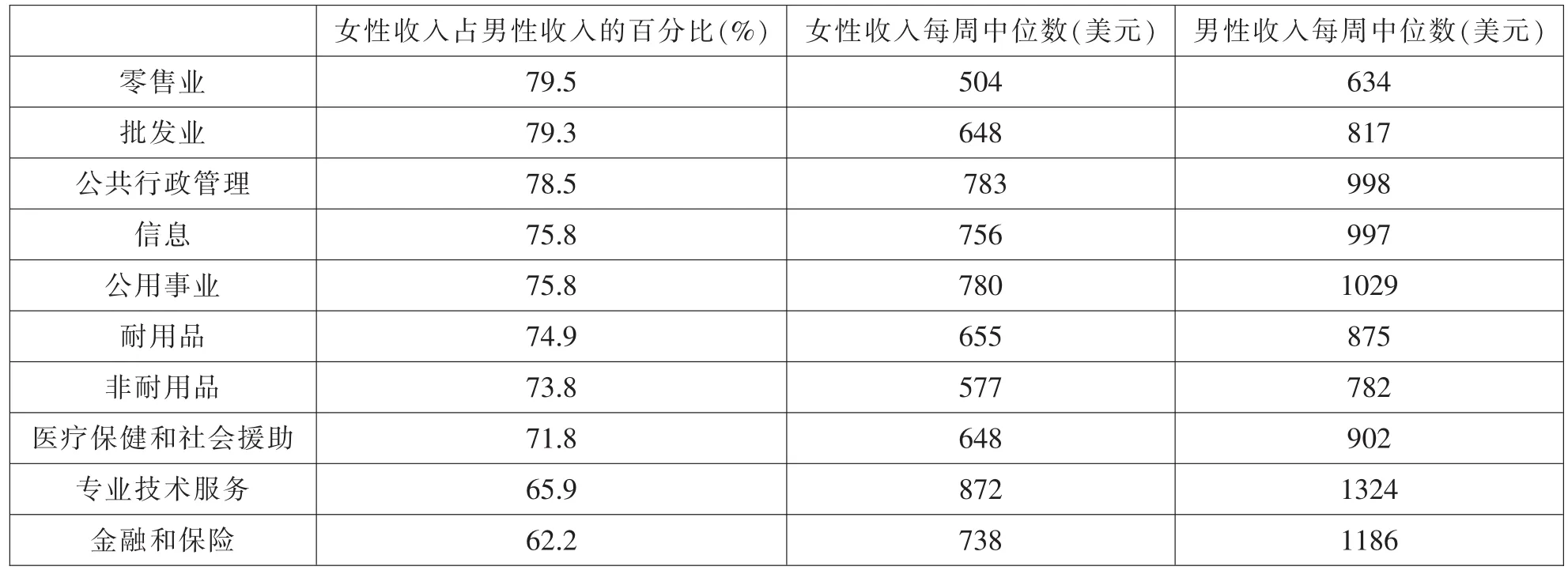

20世纪下半叶以来,随着女性接受学校教育的年限逐年提高,越来越多的女性进入原先专属男性的职业领域,女性就业的性别隔离正在消除,但是女性的工资收入水平始终低于同一工种的男性,如美国妇女政策研究所的报告显示,“男女平均年薪的比例是2009年全职女性赚取了77.0%,2008年为77.1%,比2007年的77.8%更低,这意味着男女工资的差距是22.9个百分点”①http://www.chinagender.org,2011-05-03。。具体数据如表1所示。

表1 2009年美国十大行业中职业女性与男性的薪酬水平

根据2009年美国就业市场的数据显示,57%大学毕业生是女性,女性员工人数分布在以上十大行业中。然而,她们的晋升机会却很少,男性仍然在所有行业中占据高位。如在2010年财富500强企业中,只有15.7%的女性在董事会有席位,即使是合格当选的女性,10%以上并没有担任董事会职务;即使在公共行政管理行业包括政府的行政、立法和司法部门的职位中,女性赚取的薪金也比男性的要少,只占男性收入的78.5%;而在医疗、卫生保健和社会援助等行业中,尽管女性从业人数超过1000万人,远远高于男性就业人数的290万人,但是男性仍然占据着高薪职位,女性收入只占男性收入的71.8%,因为在从业人员中大约有70%的医生是男性,而女性医生大约只占从业人员中的30%。

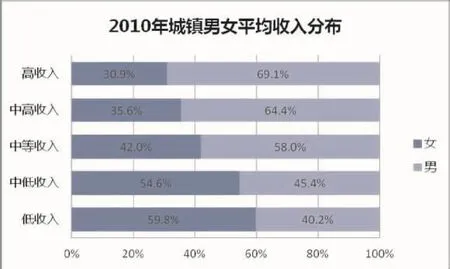

那么,中国女性的就业情况又是怎样的呢?1949年以后中国女性不管是就业人数还是就业的层次与结构都有了很大的进步。1990-2010年是我国经济高速增长的20年,然而男女两性劳动者的收入差距却在不断扩大。以第一、第二和第三期中国妇女地位调查数据为例,1990年,城镇就业女性的收入为男性的77.5%;1999年,这个数字下降到70.1%;到了2010年,城镇女性劳动者的收入仅为男性的67.3%。而在农村,这三个年度两性劳动者的收入比分别是79.0%、59.6%和56.0%。

图1 2010年中国城镇男女平均收入分布

3.女性的家庭生活角色与家务劳动的女性化

在工业革命之前,女性尤其是中上层的女性,唯一的经历就是成为妻子和家庭主妇,让自己保持对男性的魅力,充当客厅里的装饰物;而在中下层家庭中的女性,则要承担细致而繁重的劳动,从操持家务到教养子女,如充当无偿的管家、护士和孩子的家庭教师。此外,还要负责营造温馨的家庭环境,也就是说,女性的价值就在于提供家务劳动,让家人的生活轻松愉快,为劳动力市场输送合格劳动者,从而降低劳动力再生产的社会成本。

而在工业革命以后,如果人们仍然认为做家务是已婚女性的天职,而没有让男女两性来共同分担家务劳动,或者实现家务劳动的社会化,就意味着选择外出工作的女性要承担起家庭照料和从劳动力市场上挣薪水的双重任务。特别是今天的女性,要同时扮演“漂亮的女子、可爱的妻子、尽职的母亲以及成功的职业妇女等四种不同的角色”[4](P53),有时这四种不同角色是互相冲突以至于矛盾重重的。

二、女性主义的社会福利思想

女性主义理论不仅是一种学术思想流派,也是一个具有广泛社会基础的社会运动。第一次女性主义浪潮出现在19世纪中叶,以争取与男性平等的选举权、受教育权和解决女性就业问题为主要目标,致力于改善女性的政治、教育和经济福利状况,使其走出家庭进入社会生活的公共空间。从20世纪60年代开始,女性主义者认识到只有形式上的平等是不够的,于是掀起了第二次女性主义浪潮,特别是批判主流福利政策中的“性别盲点(gender blind)和性别中立(gender neutral)”问题。

(一)女性主义与社会福利

女性主义的理论派别众多,其中自由主义女性主义、社会主义女性主义和激进女性主义都从女性与福利国家、女性与劳动力市场和女性与家庭等领域阐述了其不同的福利主张,共同点在于它们都试图争取两性平等,彻底消除女性被歧视和受剥削压迫的状况。

1.自由主义女性主义

M.沃尔斯通克拉夫特是自由主义女性主义最重要的代表人物,她在《为女权辩护》一书中全面阐述了自由主义女性主义理论的基本观点,如女性与男性一样具有理性和道德水平,应该给予女性与男子同样的教育机会,只有两性的价值平等了才会导致两性的权利平等。

J.穆勒在《女性的屈从地位》一书中也认为,女性的低下地位是由于历史原因造成的,后来被人们当作了自然而然的事情。他认为女性只有与男性一样享有财产权和劳动权,才能从根本上解决女性地位低下的问题。

由此可见,自由主义女性主义者十分看重公正和机会均等,她(他)们提出的具体主张有以下方面:通过法律改革,消除社会不公平结构和制度对女性的歧视性措施;争取女性的选举权,保证其进入行政和决策机构,从而影响政策的制定;通过技能培训来提高女性劳动者的工作技能,缩小两性在工作机会和工资收入方面的差距;为适龄女孩提供平等接受教育的机会;充分肯定女性从事家务劳动的价值。

经过几代女性主义者的不懈努力,自由主义女性主义所提出的主张基本上都实现了,欧美女性赢得了投票权,教育权和工作权也不再是问题,女性的福利权获得重视,对女性的歧视(包括语言和法律上)也不存在了(至少在表面上)。

2.社会主义女性主义

J.米切尔是社会主义女性主义的最重要的代表人物之一,其在代表作《女性:最漫长的革命》一书中指出:“在资本主义社会中,社会关系是通过商品交换而非亲属关系结构建立起来的,当男性进入阶级关系中,而女性的身份仍继续由家庭内的亲属关系确定时,父权制意识便在家庭环境中传递给了下一代,产生了与之相应的父权制分工意识。”在米切尔看来,女性要得到真正的解放,除了推翻资本主义制度外,还要摧毁父权制意识。

H.哈特曼是社会主义女性主义的另一位代表人物,她在《资本主义、家长制与性别分工》一文中认为:“在资本主义社会里,资本主义和父权制之间存在着一种有益的和有力的协作关系,以性别分离为基础的工作分离和女性就业的低工资作为职业。”因此,要实现女性的解放既要改变资本主义的生产关系,也要改变父权制结构。

社会主义女性主义者认为个人能力方面的差别并不是造成女性在社会生活中不利地位的主要原因,因此,要改变女性的不利地位不能只依靠个人的努力,需要通过变革整个社会结构才能实现。

3.激进女性主义

激进女性主义最主要的代表人物K.米利特在《性的政治》一书中说:“(父权制)主要定制是家庭,它反映和联系着那个大社会,它是父权制大社会中的父权制的小单元,通过在个人和社会之间进行斡旋,家庭在政治和其他权威不充分的场所促成顺应和实施统治的。”[5](P50)她认为女性的解放要通过人类意识形态的变革才能实现,如消灭父权制思想以及传播父权制思想的机构(如家庭等)。

S.费利斯通在《性的辩证法:为女权主义革命辩护》一书中首次提及女性从属地位的生理基础,她认为:“女性从属地位的根源在于人类生物学的某些永存的事实:如婴儿的成熟期很长,这便决定了婴儿要有很长一段时间依赖于成人,特别是要依赖母亲的哺乳才能生存;与此同时,生育使女性的体质变弱,使她们要依靠男人才能生存。”[6]费利斯通认为只有通过试管婴儿、代孕服务等生殖技术,才能终结女性在生育和养育过程中的性别角色。

激进女性主义激烈而鲜明地反对父权制社会,强调在社会福利机构中开展针对女性群体的特殊服务,如建立女性避难所、强奸危机中心、堕胎诊所和女性健康集体机构等。

(二)女性主义社会福利的三个关注点

由于自由主义女性主义、社会主义女性主义和激进女性主义的理论观点不尽一致,因此对社会福利议题的讨论结果也不尽相同,如自由主义女性主义没有质疑福利国家的角色定位,也未对家庭这一社会设置提出任何建议;社会主义女性主义对福利国家、劳动力市场和家庭都进行了诸多批判;而激进女性主义提出了改组家庭,实行代孕等方式来消除性别压迫……当然,这一切并不影响女性主义福利思想对主流社会福利思想的认识与启发价值。

1.福利国家承担保障性别平等的责任

1941年,福利国家这个词首度出现在英国,此后,不断有学者对其进行界定。其实,社会福利是指通过为其公民提供服务或收入对他们的福利有所影响的政府活动。因此,国家/政府在保障社会公平与正义中负有不可推卸的责任,其中就包括性别平等在内。

众所周知,对于男性和女性来说,他们所经历的福利国家是不同的,特别是就业政策和劳动法案都在不同程度上影响着两性参与劳动力市场的机会以及在劳动力市场上所受到的待遇。如卡尼和奥凯利对日本经济结构和就业市场的研究显示,“日本在世界体系内保持经济神话在一定程度上是通过对女性被统治地位持续不断的建构而实现的,因为不同规模的企业之间,以及企业内部核心与边缘的劳工体系中,经济组织和社会性别的相互作用决定了女性的工作结构”[7]。由于日本就业体系的核心是终生聘用制,但是它在任何时候都没有将占日本劳动力1/3的女性劳动者包括在内。

如何看待国家在社会福利中的角色?不同的女性主义流派给出不同的答案。由于自由主义女性主义的理论基础是启蒙理性,是将一般自由主义原则进行延伸,提倡应当由国家来保卫公民的自由,把国家当作女性赋权的潜在盟友。由于自由主义女性主义把国家角色简单化和理想化,认为只要政府界入和个人努力就能克服所有的社会障碍。也就是说,一旦在现存体制内部争取到男女平等的机会之后,至于男女两性最终是否会平等就不在她们的关注范围之中了。

社会主义女性主义则强调福利国家通过社会政策的制定建立起维持和延续女性家庭角色,从而巩固和强化女性在社会经济生活中的从属地位和女性在家庭生活中的依赖模式。尽管猛烈批评福利国家,但是社会主义女性主义者也承认福利国家在提高女性的社会地位、确保女性充分参与社会经济生活等方面是能够发挥作用的。

激进女性主义对福利国家基本上是持否定和批判态度的,因为福利国家不仅没有及时和有效地回应女性的特别需要,而且还加剧性别差异和性别不平等,因而提倡不要与之进行任何形式的合作。

2.劳动力市场中的反性别歧视

1950年以来,越来越多的已婚女性进入劳动力市场,但是女性工资水平普遍低于男性。低工资就业、兼职工作和临时工作常规化等女性就业的现实,进一步加剧了女性对男性工资和社会福利的依赖,如在美国“超过90%领取贫苦家庭临时补贴的家庭是单身母亲家庭,而且妇女几乎构成了2/3的社会保障对象”[8]。

女性主义者对女性的福利依赖现象也作过多重解释。自由主义女性主义认为女性在公共领域和私人领域的劳动都有经济和社会价值,提出女性的劳动权问题。自由主义女性主义者把女性的劳动权提升到人权的高度,认为劳动权是人权的重要组成部分,是任何人都不能剥夺的权利,女性应该像男性一样享有平等接受教育和职业培训的机会,通过组建“促进妇女雇用协会”和“妇女生活互助团体”来训练女性工人,使女性也能够涉足像经济学、数学、统计学等这些原本属于男性的职业领域。

恩格斯在《家庭、私有制与国家的起源》一文中,把女性进入劳动市场参加社会劳动看作是历史的进步,他指出:“女性的解放,只有在女性可以大量地、社会规模地参加生产,而家务劳动只占她们极少的工夫的时候,才有可能。”[9](P162)这些观点对于社会主义女性主义者思考女性与劳动力市场的关系极具启发性,她们把资本主义与家务劳动联系起来思考,提出“反对资本主义的斗争就是反对家务劳动,反对家务劳动也就是反对资本主义”等命题。

激进女性主义者认为性别统治与资本主义制度是并生关系,她们既不能容忍自由主义女性主义提出的通过具体个人的努力来实现其社会地位提升的主张,也不赞成社会主义女性主义以为推翻了经济压迫一切问题就会迎刃而解的观点,而是主张从资本主义社会中分离出去,自己组成社会,彼此协作,相互支持,尽量与男性或男性主宰的社会保持距离。

3.家庭并非一个利益均衡体

在整个20世纪,英美的保守主义政府倾向把家庭视为一种和谐力量,是社会稳定的基础,这就与女性主义把家庭视为权力和资源不平等来源的看法发生激烈冲突,从而使家庭成为社会福利思想中的焦点领域之一。

其实女性主义派别对家庭的看法是不尽相同的。自由主义女性主义者除了要求女性的教育权和工作权外,也企图全面改善女性的家庭工作条件并提升其收入水平。最重要的一点是,自由主义女性主义者并不反对家庭,更不主张颠覆家庭。因为自由主义女性主义运动的组织者和参加者均来自中产阶级,认为妇女最重要的角色是家庭角色,即做一个好妻子与好母亲,她们并不想挑战母职,因此也把女性对家庭的责任放在首要位置。

社会主义女性主义者主张对女性的有酬劳动与家务劳动进行区别,认为每个家庭其实都复制了资本主义社会中的运行模式,男性无偿地占有了女性的劳动成果,因此家务劳动的无偿化是女性受压迫的物质基础,只有把家务劳动变成公共生产,走家务劳动的社会化才能最终消除这一压迫基础。

激进女性主义者认为父权制是一个以权力、统治、等级和竞争为特征的体系,因此她们提出除了要推翻父权制存在的法律、政治和经济结构等思想基础外,还要消除父权制运行的社会机构,如家庭、学校和教会等,只有这样才能从实质上改善女性的不利处境。

三、对女性主义福利思想的评述

由于女性主义理论提出不理解福利国家对待女性的方式就不可能理解社会福利的主张,为社会福利研究注入了崭新内容,在经济发展、社会结构以及制度安排等主流领域中引入社会性别分析视角,把对经济差异的关注渐次扩大到种族、阶级、身体、年龄和性倾向等新领域。然而,女性主义福利思想是长期缺席当代社会福利研究的,直到20世纪90年代,“主流福利研究才将女性主义作为一种新兴的福利意识形态纳入教科书中”[8]。

女性主义社会福利思想聚焦社会公平与正义,然而,在一个由性别差异驱动的社会里,离开国家或政府的支持,社会福利思想很少能够在实践层面运作,因此,社会福利要及时和有效地回应女性的需要就有相当的难度。而北欧福利国家(如瑞典、丹麦、挪威、芬兰等)从普遍主义出发覆盖全部人口的社会保障体系可以视为一项有效的尝试,即所有公民不分年龄、性别、种族和宗教信仰等,均能平等地享受国家/政府的社会福利,特别是税收政策方面的“家庭友好”计划意义重大。如“瑞典丈夫因第二职业或加班等原因获得第二笔收入,其税额高达收入的68%,但是如果妻子就业获得这笔收入,税率只有37%;丹麦的数字分别是66%和44%;挪威是56%和35%”[10]。正因为“家庭友好”计划旨在提高北欧的劳动力参与率,促进女性持续地进入劳动力市场,使得丈夫和妻子既能共同分担家务劳动又都能从事全日制(或半日制)工作,如今家庭主妇一词在北欧国家或多或少地已经消失了。

对于那些现在还无法实行普遍主义福利政策的国家而言,基于家务劳动女性化和无偿化的现实出发,提高家务劳动的声望等级,保障家务劳动者的合法权益可以作为一时之选。也就是说,国家应该肯定女性家务劳动的社会价值,推动家务劳动的社会化,一方面帮助女性处理好家务劳动与社会劳动之间的张力,另一方面通过社会服务创造就业岗位,解决因失业率高而频发的社会问题。如2011年6月国际劳工组织通过的《家庭工人体面劳动公约》就旨在改善全球近1亿家庭工人的工作条件,公约明确规定“家庭工人应当享有正常的工作时间、产假、失业保险和年假等权利,使家庭工作变成体面工作,并认可这种被忽视的工作……家庭工人应当有权利、有声音和有渠道地享有体面的生活”①http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?newsID=15769.2011-06-20.。

[参考文献]

[1]戴安娜·M·迪尼托.社会福利:政治与公共政策[M].何敬,等,译.北京:中国人民大学出版社,2007.

[2]D.Sainsbury .Women's and Men's Social Rights: Gendering Dimensions of Welfare States [A].Sainsbury,D.(Ed).Gendering Welfare States[C].London,Thousand oaks,California: Sage Publications,1994.

[3]Pat Hudson and W.R.Le.Women's Work and The Family Economy in Historical Perspective[M].Manchester University,1990.

[4]熊秉纯.客厅即工厂——台湾的阶级、性别和卫星工厂体系[M].重庆:重庆大学出版社,2010.

[5]K·米利特.性的政治[M].钟良明,译.北京:社会科学文献出版社,1999.

[6]章立明.后现代女权主义视野中性别分工与妇女解放[J].甘肃社会科学,2007,(1).

[7]杜平.女性主义与社会性别理论:社会福利研究的新取向[EB/OL].http://www.sociology.org,2011-08-01.

[8]刘继同.妇女与福利:女性主义福利理论评介[J].妇女研究论丛,2003,(4).

[9]马克思恩格斯选集[M].北京:人民出版社,1995.

[10]陈乙南.北欧普遍主义福利国家的经验和启示[J].学理论,2009,(12).

[责任编辑:戴庆瑄]

[基金项目]教育部第45批留学回国人员科研启动基金项目“西部地区妇女组织研究”(K20121707)

[中图分类号]C91

[文献标识码]A

[文章编号]1004- 4434(2016)02- 0106 -06

[作者简介]章立明,云南大学民族研究院教授,博士,云南昆明650091