姑苏论画姑苏论画

“写意一族”是我的一批博士和硕士研究生,他们有的还在读,有的已经毕业,大家能够为艺术聚到一起,是缘分。之所以叫“写意一族”,因为大家都崇尚中国画的写意精神,都有一个共同的认识,从制作层面将“工笔”与“写意”分为精细和粗放两个品种是一个误区,中国画都应该是写意的,写意就是艺术表现,“工”与“写”是可以交融的,不宜分割。

在日常教学过程中我们倡导艺术个性,反对盲从和模仿,鼓励同学们在追求中外传统经典的基础上,积极探索中国画写意语言的创造性表现。有的已经在画坛崭露头角,有的则在良好的起步中,展现出可造的潜质。尽管他们在创作上还不尽成熟,却有着各自的追求,并不懈地努力着。

——周京新

2014年5月,芥墨艺术馆为筹备“易象——南北写生对话第二回展”,特邀请画家周京新、刘懿、束新水、徐钢、房汉陆、梁雨前往苏州园林写生,随行者鲁文、葛高路、程豆豆。写生历时二十余天,先后在艺圃、沧浪亭、怡园、耦园、网师园、朴园、南园、环秀山庄等处对景写生。期间休息,师生相聚小憩,时而观画谈艺,真情实感,言之有物,特此辑录。

一、地点:虎丘

天气:阴有小雨

时间:中午

束新水:周老师,我感觉我们在自然物象的概括方面表现得比较机械,树、石、建筑等形象处理总感觉不协调,这是什么原因呢?

周京新:从今天的写生来看,大家都显得有些拘束,刚开始都这样,我也是。我觉得主要还是因为画里面的东西多是寻常所见,仅仅是再现眼睛直接看到的东西,缺少主动变通的造型。也许是太想强调笔墨,反而被笔墨束缚住了。在写生中,我们面对自然实景,应该要有所作为才对,我们可以在实景里面找到一些规律性的东西,让它们发挥表现性作用,比方说某种装饰结构,某种纹质肌理,某种线性脉络,等等,这些都可能会成为表现语言的某个部分,传统经典语言也是这么来的。问题是如何把这些有绘画性价值的东西集合起来,自然而然地埋在自己的笔墨里面,自然而然地焕发出绘画语言的品格,自然而然地成为属于自己的个性语言。画画的人眼里需要有一种淘得到东西的锐力;手上需要有一种埋得住东西的魔力;心里需要有一种不刻意撩人瞧好的定力。平庸的画家总是要把一点点本领抖落出来,撩人来看,就相当于穿了条boss裤衩,就想办法一定要把boss商标露出来让别人瞧见,这样就小气了,也匠气了。

房汉陆:周老师,我们是不是可以把写生的过程理解为要画得略工细一些,假山、树木、建筑等要画得像一些才好?但那还是写意吗?

周京新:其实,写意从来就不应该是潦潦草草、匆匆忙忙、粗粗糙糙的东西。“写”是绘画表现,所谓表现从来就不等于要不“像”或者可以马马虎虎,“写”只是把“工”的东西埋起来,藏而不露而已。中国画的“工”和“写”其实是一回事,它们都是讲求绘画表现,写意就是绘画表现。所以,“工”可以很轻松,“写”可以很精致,“像”当然也可以很写意。现在对中国画的认识还是问题重重,比较严重的就是“工”和“写”往往被割裂,甚至对立起来,要么拼命精细制作,要么快速粗糙涂抹,在我看来,这些只是机械的“工”和虚假的“写”,都与写意的中国画相左了。写意是中国画艺术表现所共有的特质,它不是某一种技术类别,将“写意”与“工笔”并列或对立,就如同把“动物”和“兔子”并列或对立起来,那是搞不清。

刘

懿:周老师,您说的是不是可以理解为自然的物象要经过笔墨转换成为绘画性形象、这种转换既要符合自然.又要呈现笔墨的完整?

周京新:是的,从物象到笔墨的转换是绘画性呈显的重要过程。就好像一个演员去扮演一位很朴实的农村老大妈,这个演员必须要把生活中的老大妈塑造成为舞台艺术形象,要真实,更要有戏,画也是如此。绘画艺术语言的修炼过程要求画家既做编剧、做导演、做摄像师……也要做演员,要把手上的每一个点、每一根线、每一笔颜色都调教成一个个有很高艺术素养的“演员”,它们既要演得好,也要会配合;既要有戏,还不能抢戏。做到这样,画才成其为“画”。徐

钢:周老师您觉得我们在写生的时候要注意些什么呢?

周京新:你们几个人的画总的来看都有朴实的一面,但又是有区别的:刘懿在朴实中藏着文雅;束新水在朴实中显着拙趣;徐钢在朴实中透着俊朗;房汉陆在朴实中散着苍莽;梁雨在朴实中露着锐利……这些都是你们的长处,要用心把它养好、用好。但就写生的表现语言来说,一味地朴实下去是不够的,盯着一样东西吃到底,是会营养不全的,那样也往往会丢失由物象到笔墨、由笔墨到个性、有凭有据地构建个性绘画语言的各种机会。机会对于各人来说一定是不同样的,但一定是实实在在地拿到了适合自己的东西。在写生的时候最可能出现这样的机会,所以绝对不要错过,否则就太可惜了。画里面永远不能缺少活生生的东西,画里面也绝对不能缺少真正体现个性的东西,缺少活气的“笔墨”都是不完整的,缺少个性的“语言”都是没有价值的。

二、地点:艺圃

天气:多云

时间:下午

刘懿:周老师您在写生之前会有明确的想法吗?

周京新:是的,我习惯了在创作之前要好好考虑一下,把感觉摁在心里好好焖一焖。出来写生前,我会考虑各种可能性和可能出现的问题,让心里有一个明确的定位和准备。如:怎么面对实景,怎么调整感觉,怎么把握笔墨……尽量做到心中有数,写生的时候则根据实际情况因势利导,有感而发,随机应变。

梁雨:我的画面会乱,不够整,还没办法回头,一弄就画不下去了:这是为什么呢?

周京新:我看梁雨其实感觉不错,上手挺快的。有时画不下去主要还是因为认识积累不够,心里准备不到位,手上办法就少。我年轻的时候听扬州评话,里面讲到行者武松与飞蜈蚣吴千过招,论本领武松不是吴千的对手,所以被逼得没有退路,仰面跌落月台,眼看性命不保。幸亏武松平时练了一套“醉八仙”,倒在地上正巧就是一着“醉八仙”的“拳母子”架势,叫着“铁拐李倒蹬炼丹炉”,结果败中取胜,把飞蜈蚣吴千杀了。也许武松练“醉八仙”时候并没有想到可以临危保命,但是,这样千锤百炼的本领一旦熱能生巧、活学活用了,就能一招奏效,立于不败。所以,画的表面效果有些凌乱不要紧,只要自己心里有数,手上能掌控,可以做到乱中生情境,乱中有章法,乱中得自然,乱而有序就是败中取胜啦!

葛高路:周老师讲的是要有绝招。

周京新:“绝招”不是临时就能变出来的,更不是胡乱应付的怪招。传统经典作品中看似寻常的笔墨往往都是“绝招”,那些看似松松散散的线条,都富有造型内涵;看似凌凌乱乱的点虱,都讲求艺术品质;看似歪歪扭扭的结构,都隐含灵动章法……经得起推敲的艺术语言应该从这里起步,点点滴滴积累起来,临时才能派上用场。比如说在写生的时候:房汉陆的笔下是否可以考虑适当扣住几处结构,以免散乱平铺;徐钢的树石是否可以考虑多一些形上面的变化,以免概念雷同;刘懿的用笔是否可以考虑加强一些精致的结构,以免造型上简略漏气;梁雨的画面布局是否可以考虑再展开一些,以免趋于局部化;束新水的线条是否可以考虑尽量关照造型的层次,以免盲然堆砌。我相信,在你们的积累里面,都有着改造、修正、充实自己的潜质,关键是自己要主动去开发这些潜质,把散乱的本领收拢起来练成自己的“绝招”。

三、地点:耦园之东园

天气:晴

时间:上午

鲁文:周老师刚画的这几棵树特别精彩!

葛高路:是啊,刚才效果特别好,但为什么要盖掉它们呢?

房汉陆:嗯,盖掉可惜了。

周京新:我觉得没画完,就要继续,按心里要的完整效果画下去,有了三、四、五、六……原先的一、二自然就不突出了。其实呢,开始画的那些东西都还在那儿,只是不那么显眼罢了。画里的虚实、藏露、繁简要有自己的章法,该虚的不虚,该实的就实不起来;该藏的不藏,该露的就露不到位;该繁的不繁,该简的就简不下去。虚实、藏露、繁简都是对比出来的,无论虚实,无论藏露,无论繁简,即便是过程也都要讲究,不能马虎,画到了与没画到是不一样的,马虎对待任何一方,都是要落残次的。那种以“重结果”为幌子的纵情、随意、轻松、潇洒往往都是垃圾,马马虎虎的过程,换来的必定是百孔千疮的结果,由一个个垃圾组合起来的,除了垃圾还能是什么呢?

四、地点:怡园 天气:多云到晴 时间:中午

葛高路:周老师一直很强调笔墨,写生时笔墨也很重要么?

周京新:当然重要!因为写生恰恰是借鉴传统笔墨经典,在鲜活的自然物象中采集笔墨元素,构建自己笔墨语言的大好机会,更是培养自己准确认识笔墨、实际运用笔墨、提高笔墨意识的大好机会。现在中国画主要的问题之一就是标准缺失,对所谓“笔墨”的认识存在大毛病。一是“笔墨”被素描、速写化,直接把毛笔变成铅笔,“写”的质量标准完全没有了底线;二是山寨、盗版横行霸道,直接将别人的东西据为己有,关键是别人的东西高低如何整个搞不清,好歹都成了“笔墨”,都成了“传统”,直接把大叔大妈们跳的广场舞当成“芭蕾”了。也正因为这样,才更加需要我们来坚持笔墨标准。

鲁文:伪传统太可怕了。

束新水:画了几天,我感觉笔墨是比平时活了

周京新:是啊,我喜欢写生,一切都是鲜活的,那些细节是凭空想不出来的。以往对传统经典的认识和把握,也需要到实景写生中来验证、消化和提炼,然后才能为我所用,用出我的感觉,属于自己的艺术世界就是这样一步步建立起来的。写生可能平平庸庸,写生也可能创造奇迹。

徐钢:周老师这次苏州写生和去年兴福寺写生感觉不一样,干笔线条多了,显得更苍茫,笔墨之间似乎能嗅到青苔湿漉漉的土腥味儿。您是有意为之吗?

周京新:是的,兴福寺和苏州园林给我的感觉不一样,所以想画出些不同的感觉。传统经典笔墨往往追求“老”,其实是在追求悠远,追求永恒,也就是在追自然的主流。因为在自然里面,鲜嫩、妩媚、轻佻、柔弱等东西是最非主流、最不得长久的东西,“老”是自然的主流。兴福寺平淡空净,老迈而仁厚;苏州园林森冷萧瑟,古雅而阴沉。从眼前活生生的苍茫里面画出种种“老”的感觉来,表现的空间是很大的。当然,“老”也要自然而然才好,刻意装嫩很令人肉麻,刻意装出来的“老”也是不舒服的。追求过头了,就像一个人打扮自己过头一样,明明满脸褶子,硬要扮嫩,装得嗲兮兮的;明明乳臭未干,硬要充老,装得看破红尘似的,都是很讨厌的。

葛高路:哈哈哈,这个比喻很恰当。

梁雨:看周老师用笔八面出锋,很灵动。中锋用笔应该怎么理解呢?

周京新:中锋的意思大致应该是笔锋中正,含而不露,也是相对于偏锋、侧锋、逆锋等而言的。但中锋的好处不能机械放大,不能以为行笔垂直不歪就是对的,就是好的,就是高档次的,那样就江湖气了。中锋在笔墨语言的核心位置上,但中锋不是万能的,更不应该成为禁锢的枷锁。“锋”是笔墨语言的基本造型,造型若只求垂直平衡,没有了活力,那就是死的东西。我一向以为:笔锋可以千变万化,只要心正、气正,笔墨的气息就是正的。

束新水:八大用笔就是这样,气很正,变化也多、

周京新:对!如果仔细去读一读八大山人的画,顺着他的每一笔、每一根线条去读,心里假想着是你来写这一笔、来勾这根线条……就能体会到,八大山人笔里面的动作是很丰富的,但所有的一切丰富又都是包含在他的笔墨里面的。八大的笔一落,就似行云流水顺势而起,沉着而畅意,那些丰富的动作尽在一挥之间,没有丢三落四,没有拖泥带水,也没有斤斤迟疑。

刘懿:用笔的速度节奏也应该讲究吧?

周京新:那当然。水墨写意的工具材料决定了运笔要有一定的速度,要顺势而下,还不能像脱缰的野马;要稳步控制,又不能似老牛拉破车。运笔的速度可以千变万化:可以像一片羽毛从空中飘下来;可以像一片树叶从树上落下来;可以像一块石头从山顶掉下来;也可以像一池泉水从崖边泼下来……自然决定速度,质量决定速度。速度是笔墨的脉搏,可以有快有慢,但快慢不能没有节制,太快或者太慢都会失去常形常理,都会不舒服。羽毛飘下来若像石头那么快,石头掉下来如果似羽毛那么轻,那就见鬼了。写生的时候可以好好体会自然的速度,把运笔的节奏调节舒服,所谓“师法自然”就是这么回事儿。

五、地点:环秀山庄 天气:晴 时间:下午

束新水:苏州园林假山石模拟自然山水形态,小巧玲珑的,又与自然山水不同,用线来表现感觉不错。

刘懿:每一个园子的假山石乍看差不多,细品之下还是有所不同,用不同的皴法进行表现会挺丰富的。

葛高路:我感觉传统线条、皴法与真实物象之间还是有很大距离的。

鲁文:每个人感觉不同,笔墨样式也可以不同。

粱雨:是的,看见的东西手跟不上去,用老办法套又觉得没意思。

周京新:写生的时候讨论笔墨表现样式特别实在,也特别有意义。准确理解中国画是讨论的前提,比如说:笔墨就是线条和皴法吗?肯定不全面,既定的线条和皴法只是笔墨的一种典型呈现,笔墨还可以多种多样地呈现,我们要亲近笔墨经典,要借鉴经典的精神、法度和品质,打造自己的经典。而绝对不是直接去学别人的样子,把自己变成别人,或者躲躲闪闪、七拼八凑地借用别人的样子组装一个所谓的自己……这样做一点意义都没有。难得画画这件事情给了我们一个可以尽情做自己的机会,这种机会实在太难得,再不好好珍惜,岂不是要毁了自己!我一向认为:任何学别人的“成果”都不值一提,任何努力做自己的尝试都值得肯定。

東新水:写生的时候也会不由自主地被自己习惯性的东西拴住,画来画去都差不多。

周京新:这个是要注意避免的。不过我看你们现在手上都有了一些自己的感觉,而且越来越好,要好好珍惜,还要想办法养好、用好自己的感觉。要形成自己的线条或皴法是很不容易的事情,如果这事儿办成了,那是很了不起的。不过我倒觉得,我们不妨多用些心思在笔墨的未知领域开发上面,这里的空间更大。我从来就不信离开了“铁线描”“披麻皴”这些东西笔墨就没路可走了。

刘懿:周老师,当代水墨和古代传统经典比较是进步还是退步了呢?

周京新:有进步,但失去的更多。“五四运动”以后兴起的反中国画传统运动,是相当“愤青”的,想用西方艺术的“智慧”来改造传统艺术的“愚昧”是可以尝试的,问题是倡导这场“革命”的先生们对西方艺术经典和传统中国画经典往往都是一知半解的,在这以后的一波波“革命”浪潮推动下,他们不约而同地从心底里释放出了纠结已久的大众版的审美情怀:用写实的、逼真的、画得像的办法来“整顿”中国画,写意造型理想被写实造型概念所取代,书写性的笔墨法度被写实性素描、速写的线杠杠和面擦擦所取代……这样一种取舍上的失败,结果就煮出了一锅味道蛮特别的夹生饭。

话说回来了,“当代水墨”的概念好像是有指向的,又似乎是没有边界的,如果“当代水墨”是要做中国画的当代版,那就应该做既真正的“中国画”又真正的“当代”;如果“当代水墨”是要做与中国画平起平坐的原创当代中国水墨艺术,那就要彻底摆脱西方当代艺术中国山寨版的嫌疑,真正拿出原创的、当代的、水墨的、名副其实的中国的东西来。实际地说,进步是很难的事儿,退步是常有的事儿,没有自己的路子,则是没办法的事儿。我觉得“当代水墨”缺失的主要还是对传统经典的准确理解,误读太重,盲点就会太多,对离我们很近的林风眠、黄宾虹、刘海粟这些前辈们在中国画发展上所做的贡献也没能搞得清,更何况晋唐宋元明清了。自己家里的东西都搞不清,怎么能进步呢?

六、地点:南园

天气:多云

时间:晚饭后

束新水:这时候爬墙虎的叶子不像白天那么清晰,一片模模糊糊的,但又是层次分明的,浑然一体,写意画出这个效果蛮不错的,

房汉陆:看上去有点碎,画的时候应该整一点、

梁雨:我比较怕这种感觉。

刘懿:我也觉得这种感觉蛮有意思的,可以模模糊糊、浑然一体,还可以很写意、很精致。

周京新:是啊,“一花一世界,一叶一如来”,中国传统文化讲究宏阔大气,也讲究精致微观。都说所谓的文人画实际上是一群只有书法功底,没有绘画功底的文人折腾出来的,岂不知强调书写性,以“写”为画,就是文人画对中国画的巨大贡献,中国画因此而脱胎换骨、立地成佛,成就了知行合一的写意气象。在文人画里面“文”是老大,“书”是老二,“画”是老三。但以书写性主导绘画,并不等于可以一味抒发心境,忽略物象、忽略造型进行深入表现。精致入微的物理呈显,难道就一定会制约笔墨的写意性?写意笔墨的艺术表现,难道必须在造型的物理程度上尽量做减法才有意趣?我看不一定!后来学文人画的,成批成批地走火入魔,一味追求所谓的“笔墨”,忽视造型修养,抄袭模仿或描摹物象之风横行,这是文人画造成的一种误导,也是当今中国画写意艺术迷失方向、颓败不堪的原因所在。

刘懿:归根到底还是认识问题。

周京新:对,从古到今都一样,理解到哪一步,就只能做到哪一步。如果只是粗略地构了个基本框架,描了个基本轮廓,画了个基本形象,就要吹嘘境界,就要高攀逸气,就要忽悠空灵,那肯定不靠谱。传统文人画经典的部分我们要学习借鉴,差劲儿的东西就要批判引以为戒了。同样是刷刷点点的东西,为什么有的就是经典?有的就差劲儿呢?经典的东西无论人山花兽,无论工写繁简,一定是按照自然生命生长之道来积累、修炼、构建、融通、表现的;一定是形成了一个完完整整、生生不息、自然而然、前无古人的独特的世界。差劲儿的东西呢,看上去也是人山花兽、工写繁简的,但就是某些地方不舒服、不顺畅、不到位、不完整、不自然……尤其是创造性不够,也就形成不了一个完完整整、生生不息、自然而然的独特的世界。

梁雨:这个太难,精神境界达不到都谈不上了。

周京新:精神境界非常重要,没有它一切都是死的。但精神是自在自觉的,它一定是与技术同在的,有就有,没有就没有;或高或低都是自然流露,造不得假。画的技术,人的德行,那是看得见的,好赖自有公论;所谓精神,则是看不见摸不着的东西,可以搞障眼法,可以唱“空城计”。我最讨厌那种画得很烂,却硬要装得有内涵,手上几笔三脚猫的东西,就厚颜无耻地要装老子、孔子、释迦牟尼;要装康德、尼采、弗洛伊德。这也是中国画坛上长久以来横行于世的一种江湖骗术,一种欺世盗名的可悲伎俩。

梁雨:周老师常说技术与精神都到位了才有好的笔墨。

周京新:笔墨是门大学问,它是技术精神化或者是精神技术化的东西。在这里,技术和精神是绝对不能分开的,如果有人说他的精神是超越技术而高高在上的,那一定是胡扯,一定说明他不行,他在装逼!那种精神高于技术的论调,就等于鸟能不能飞无所谓,但鸟必须叫得好听,反过来则同样无聊。画得不行,胡乱读几本书就有“思想”了?就可以拿自己杜撰的“精神”去教育别人了?这也太不靠谱了!

刘懿:我记得研一人物写生的时候,我还习惯先用铅笔起稿子,周老师严厉制止,整整一年的时间里,我都不会画画了,但过了这阶段,手上感觉真是不一样。

周京新:本科生我都不许铅笔起稿,你们研究生就更不许了。这是为了逼着你们直接用毛笔去认识、去表现,而不是先用铅笔再慢慢过渡到毛笔。对毛笔,首先不能怕,怕就入不了门。毛笔和铅笔虽然都只是工具,但两者的状态要求完全不同。就像一个玩空中走钢丝的人,总是在平地上划条线练来练去,那是找不到感觉的。水墨写意有点像走钢丝,有特定的境界,特定的认识,特定的技术,特定的心理素质要求。拿毛笔当铅笔使,恰恰是水墨写意中国画的一种现代病,明明是走在平地上,还要嘚瑟地大唱“走钢丝进行曲”。

束新水:大胆放笔直取确实比磨磨蹭蹭地起稿子好。

周京新:光胆儿大解决不了问题,关键是认识先行,动笔之前要多做功课,动笔之后要用心感悟,积累有效经验,拓宽变换能力,胆量和直取的魄力是修养出来的。水墨写意要讲法度,却不能僵化;讲个性,却不能胡来;讲随意,却不能盲纵;讲师法造化,却不能描摹照搬。水墨写意是一个矛盾的东西,它就是要把矛和盾同时搞定才行,它的“天堂”就在它的“地狱”里面,难就难在这儿,魅力也在这儿。

刘懿:要有传统,还要“笔墨当随时代”。

周京新:传统经典都是代表时代的,贯休、梁楷、八大山人当时都是很潮的,因为他们的艺术都超前,所以才得身后名,中国画的发展也正是由这些前辈大师们一个时代一个时代地创造出来的。“笔墨当随时代”就是要创新,任何一个“时代”都不会自己冒出来,都是靠那个时代的精英创造出来的,各种级别的跟随者都只是配角和观众而已。

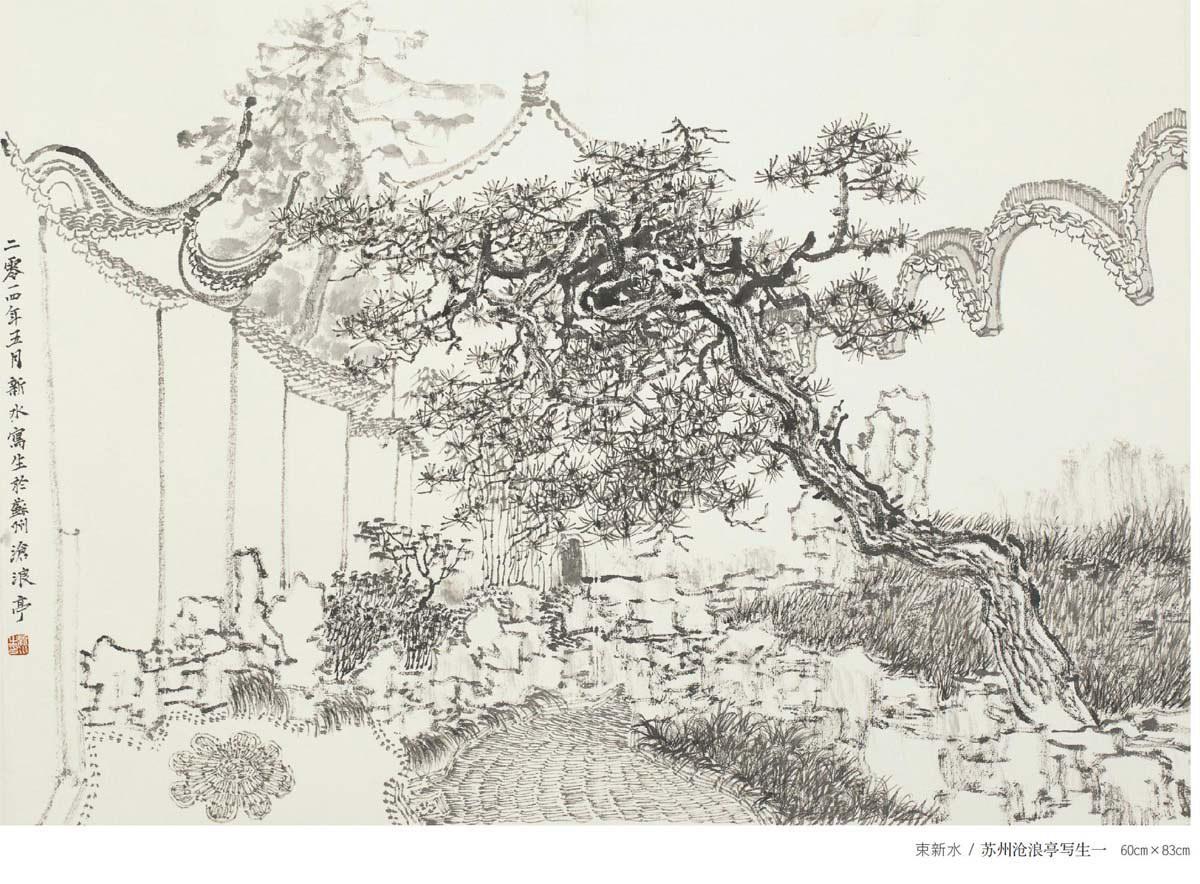

七、地点:沧浪亭 天气:小雨 时间:傍晚

梁雨:周老师写生画树叶和传统画法完全不一样,效果特别好。

周京新:一般吧,不满意的居多。我画树叶用笔尝试撇、挑、拧、戳结合,是因为不想和传统一样,更是因为实景树叶就是这么提示我的。传统经典里画树叶的方法很提炼,也都是从实景树叶那儿来的,但我实在不想用“个子点”“介子点”“鼠足点”等已经高度程式化的招数,一来是不好意思照搬这些经典的老套数;二来是它们虽然很经典却替代不了我的感受。

刘懿:眼前茂密的树叶用“介子点”就画不出那个效果,其实只要往简里面画,就会被传统程式化的东西套进去。

周京新:是。阿。写生的好处除了有实景参照之外,还有传统经典辅佐,没办法的时候,可以到它们俩那儿去淘,实景可以提供鲜活的原材料,传统经典可以提供点石成金的催化剂,一举两得,比在工作室闭门造车得利多了。再说了,写生只是“外师造化”初级阶段的体验,到了对自然造化之道心领神会、知行合一的阶段,我们前面说的那些东西就不在话下了。

梁雨:我们应该怎样面对传统经典?怎样解读才能为我所用?

周京新:首先,在传统经典面前必须有“我”,“我”确立了,解读传统经典才有意义,就如同我们照“镜子”,“镜子”面前如果没有了我们,那还照什么“镜子”?对于“我”而言,传统经典是一面“高大上”的“镜子”,“我”在照“镜子”的过程中,当然要尽量搞清楚它是怎么“高大上”的;然而更重要的是必须搞清楚“我”自己是怎么回事儿;搞清楚“我”如何能做到“镜子”所具有的“高大上”;进而构建起属于“我”自己的“高大上”。照“镜子”、解读传统经典是我们画人的永久课题,经常地、主动地、全面地、切实地照“镜子”,对我们努力追求自己的“高大上”是极有好处的。

八、地点:耦园——西园 天气:晴 时间:傍晚

束新水:周老师说“写生就是创作”太对了,对于有能力的画家来说写生就是创作、现在N多画家从来不写生,画的东西N多年都一个模样,这也叫“风格”么?

房汉陆:还有,总是拼谁画得大,大就是“名作”,大就能出名。

周京新:这是各人的选择,也是不同认识的表现,但“风格”肯定与简单重复或拼大尺寸无关。“风格”是顶桂冠,无论名利趋势者怎么折腾,它都只会戴在配得上戴的人头上,因为它端在历史手里,历史总是比较公正的。在“名作”的基础上成就大家有一定的道理,但是,我们回顾一下历史也可以清楚地看到,独特的语言风格往往才是作品水准的标志,作品传世越来越多的明清之后尤其如此,青藤、八大山人、陈老莲等是以独特语言风格鸣世;吴昌硕、黄宾虹、齐白石、林风眠等也是以独特语言风格鸣世。在我看来,“名作效应”与“风格效应”相比,后者的档次更高,这也是绘画艺术发展走向高端的必然体现。

房汉陆:周老师要我在写生的时候克服“平”的毛病,是不是因为太熟练了才会有这样的毛病?

周京新:熟练本身不是毛病,问题是熟练了之后就原地转圈圈了,那就成毛病了。熟练对于一个画家来讲比较容易达到,但某种技术上的熟练,往往是认识上的局限。程咬金只会用他那稀松平常的三板斧,因为屡试不爽,就以为自己的三板斧无敌,就一直吃定了这三板斧,成了一知半解、技不如人、不思进取、遇强则挂的“经典”。

在中国画艺术的舞台上,常常是有两个角色在表演,它们要较劲儿,也要配合。一个是黑,一个就是白;一个是直,一个就是曲;一个是疏,一个就是密;一个是虚,一个就是实……它们总是对立的,也总是要统一的。它们虽然主次有别,却谁也少不了谁。“生”和“熟”就是画里不可缺少的一对角色,不管它们怎么较劲,谁也离不开谁;不管谁主谁次,都得好好配合。所以,一定要注意处理好“熟”和“生”的关系,有时候“熟”就像油门,“生”就像脚刹,只踩油门,不用刹车,那是要出事儿的。油门和脚刹都用上了,把握目标的方向盘不到位,那是要出大事儿的。

粱

雨:周老师,据说老一辈艺术家中刘海粟、徐悲鸿、李可染等是经常对景写生的,特别是刘海粟,这对他的艺术成就有影响么?

周京新:肯定有。海老的水墨泼彩把黄山千峰竞秀、云气蒸腾的壮阔峻逸之气画出来了。我觉得,十上黄山写生滋养了海老的这股壮阔峻逸之气,他造就了一座属于自己的墨彩黄山,也因此把自己的艺术语言提升到了一个新的高度。

刘懿:相对于丰厚的传统绘画语言体系来说,当代中国画语言越来越单薄,一些画家开始尝试借助外来艺术形式改造中国画,这也造成了当代中国画审美标准的变异。过去我对此相当困惑,自己一时半会儿也不知如何是好,通过这几年写生收获蛮大的。

房汉陆:我也是,这次跟周老师出来写生收获特别大,主要是认识上有了提高,画起来也比以前有数多了。

刘懿:写生了一段以后,我回去画花鸟的感觉都明显不一样了,手上明显比以前到位了。

東新水:我以前对园林建筑比较怯,这次坚持到底了,感觉也好多了。

周京新:能举一反三、触类旁通,说明写生真的起作用了。传统中国画的人物、山水、花鸟等都是相通的,后来在题材上分得越来越细,那是因为画家越来越没本事。古代的许多大家如王维、梁楷、赵孟頫、徐渭、八大山人等,都是全能画家,题材上没有明显障碍。题材越分越细的结果就是可寻觅的源头越来越单一,单线相传,越传越单,越传越薄,越传路越窄。我一直认为人物、山水、花鸟这样分法很不合理,题材变成画种了,语言的本质能不退化么?中国画从来不怕借鉴融合,只要根本不移,千变万化依然是我!

葛高璐:周老师,现在画山水的学黄宾虹的特别多,您觉得这样可取吗?

周京新:黄宾虹是上世纪最有贡献的大师之一,学他当然没问题,但是学了黄宾虹就能被人看出来,那就有问题啦。我也是很佩服、很喜欢黄宾虹的,我也一直在向他老人家学习,而且获益相当大。记得有一段时间,我在画人物的时候,就把黄宾虹的画册摆在面前,仔细研读,反复揣摩。不过,我决不模仿黄宾虹表面的东西,而是在努力地学黄宾虹骨子里的东西,还一定要把它们变成我自己的东西。可以肯定,任何照搬照抄的“借鉴”,都是不可取的,也注定是没有价值的。

鲁文:周老师,中国画以前比较强调大器晚成,现在很多画家都比较早熟,往往四十多岁就已经功成名就了,但是接下来往往就走下坡路,六十岁以后往往就销声匿迹了。您怎么看呢?

周京新:画家的个性潜质,就像挖井一样,必须要自己动手去挖,而且要挖得准、挖到位,才能有水出来。此外,自己挖井取水还不宜急功近利,不能搞出井喷来,喷一下就没了,那是很不划算的。年纪越大画得越差,我看有两个原因:一是年轻时候的积累不够,又不重视持续积累,入不敷出,必然走下坡路。二是年轻时候的积累没有考虑自己的需要,总在替别人扛行李,终究两手空空。我们常见一些画家,年轻的时候造型基本功很扎实,看起来能力很强,下坡路走得也快,就好像年轻的时候血气方刚、刀枪不入,年纪大了才发现,自己的本事仅是靠着一副刀枪不入的铠甲,年轻的时候穿着它觉得挺轻松,到年纪大了,扛不动这副铠甲的时候,只得脱下来,而那时已然两手空空、无能为力了。

画家的积累是要释放,厚积薄发嘛,积累的比较富裕了,再有序释放,那是比较科学的选择。积累也是自己料理自己的过程,如果不讲科学,只会耽误自己。我一直认为,画家的个性释放与理性判断,是一对必须科学配合的脚步,它们要相互促动,也要相互制约。对于个人而言,这一双脚步适当超前一些,就有可能少年得志;相对滞后一些,就有可能大器晚成。然而无论超前还是滞后,都不能过分,过分了就会留隐患,因为,少年得志也好,大器晚成也罢,都是自然而然的事儿,不可强求。