回看深浦停舟处芦荻花中一点灯

沈其旺

新伟道兄拿来他近期的一些作品让吾品评,却之不恭。待画卷展开,着实使我大吃一惊。惊叹之余,惟两字可表:妙哉!

阅新伟的画,一股典雅的水墨韵味夹杂着洋溢在尺幅之间的书卷气息扑面而来!细细咀嚼,如啜陈年老茶,色质沉着而味道甘美!使我不由自主地想起吞山居士的<浦中夜泊)诗句:

暗上江堤还独立,水风霜气夜棱棱。

回看深浦停舟处,芦荻花中一点灯。

诗人在深秋的傍晚停舟上岸,独立四望。在习习的江风和霜气侵袭之下,回望停舟处,茫茫夜色中唯见船里透出的一点灯火。空旷的四野里,江堤长绕,舟停深浦,芦荻花在浓重的霜气中随风飘絮……多么凄美、开阔的意境!在当下纷繁芜杂的画坛迷雾中,吾以为新伟的画恰似白居易诗里的“芦荻花中一点灯”,射出了一束耀眼的光芒,令人产生几多期冀与遐想!

总体来看新伟的水墨画,既有清新纯朴、典雅飘逸之灵气,又有朴茂华滋、浑厚挺拔之凝重。其实新伟做人也是这样:文雅朴实而又不乏诙谐幽默,平淡安静而又充满矫健灵动,真是画如其人!浙西南大山深处的小山村,那里景色优美,民风纯朴,这不仅培养了新伟热爱生活、热爱大自然的秉性,更是他艺术创作的不尽泉源。

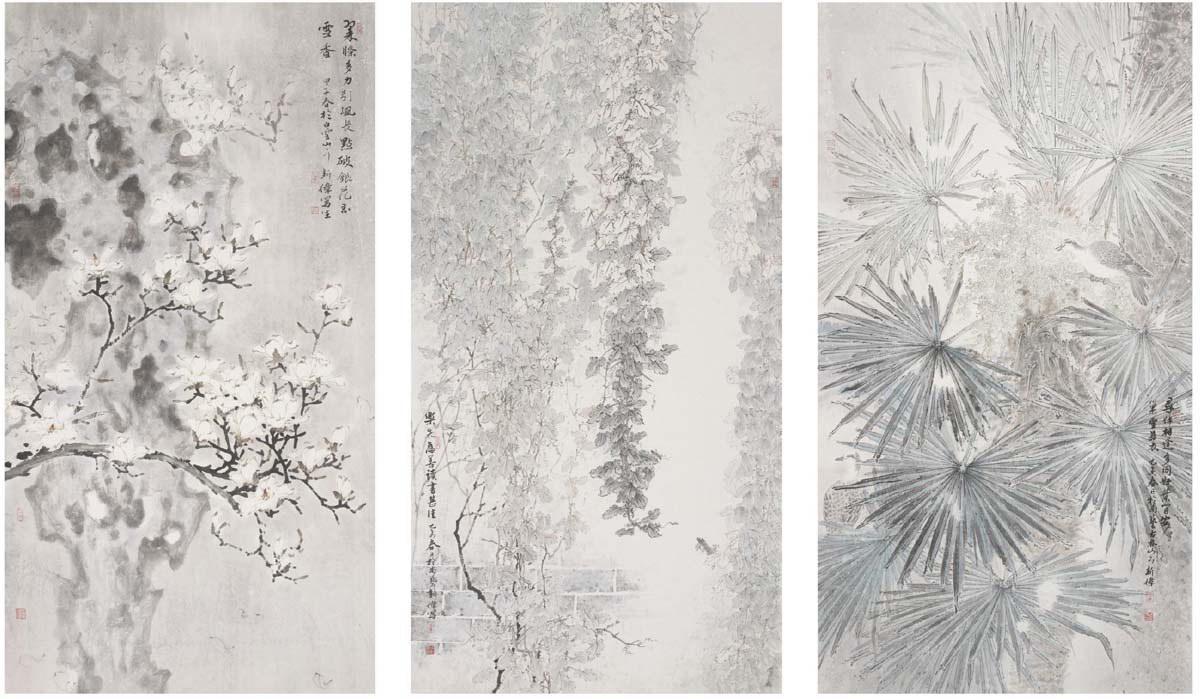

新伟的绘画风格多样,题材丰富。近年以花鸟为主,工笔精雅,写意飘逸。吾一向以为,写意最难,然新伟的写意小品,往往是寥寥数笔,则意趣卓然、怡人心智。清代恽南田在其《南田画跋》中有云:“写意画两语最微,而又最能误人。不知如何用心,方到古人不用心处。不知如何用意,乃为写意。”其实,“写意”之内涵极为精奧微妙,它是画家进入高层次的、独抒己意的、自由自在的创造。庄子所说的“逍遥游”,既是一种无拘无束的,但又合乎规律的自我表现与展示。它与盲目的“任意”、无知的“随意”是不可同日而语的。真正的画人,唯有通过坚实的努力、全面的修养及多年的实践,方能在笔墨精熟、体合造化的基础上,逐步达到任意自如、随心所欲的境界。新伟不仅具备学院里多年训练有素的专业技能,还有一种对生活的虔诚和热爱之情。吾以为,新伟正属于行走在大自在艺途中的一类!

奇巧的构图和精妙的笔墨相结合,往往能营造独特的意象,这一点在新伟的作品里得到充分体现。在平时的写生过程中,新伟能心气平和地观察,往往能抓住物象最灵动的一刹那之形态,手摹心绘,出奇制胜。清代方薰在《山静居画论》里指出:“意奇则奇,意高则高,意远则远,意深则深,意古则古,庸则庸,俗则俗矣。”“意”的高低,决定着“品”的优劣;同时,却又取决于人的修养。孔子在《论语·述而》亦云:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”一位画家,如果心中无道、无德、无仁,其如何能“游于艺”?以龌龊之心、低能之智,其如何能抒写高深之“意”?明代李日华在其《紫桃轩杂缀》中曾一针见血地指出:“若是营营世念,澡雪未尽,即日对丘壑,日摹妙迹,到头只与髹采圬墁之工争巧拙于毫厘也。”由此看来,“意象”不只是中国绘画的表现方法,而且是中国传统文化的审美准则。李苦禅在《写鹰随感录》中说:“不追寻极目所知的表象,亦不妄生非日所知的抽象,乃只要求以意为主的意象。”其实,“画中有诗”的“意境说”早在宋代便崛起了,唐诗宋词对意境的发掘提供了必要的条件和审美价值观。细品新伟的作品,不难发现一种清澄纯净、无物无欲的情怀和非功利、超理智的审美心态,这种境界非德艺双馨者所能为。

在新伟的作品中,传统水墨语言获得了前所未有的本体意义。这种艺术取向驱使他投入全副身心而不计得失,甘于孤独、耐得住寂寞而杜绝媚俗行为。他的许多作品里,画面上极其简约,往往仅有一两枝花蕊、数枚小草和石块等,这种精于心而简于形的创作格局,并不是缺乏构成要素,而是一种更高层次的创作境界。庄子云:“既雕既琢,复归于朴。”本是对简约最精辟的阐述,比如中国的明式家具就是集精华之灵气,以简单、厚实、精准、雅致为原则,将东方特有的审美观念、独立浑厚的气质、凝练简约的神韵赋予具象物体之上,它至今还影响着当下的审美理念。至于中国佛教“禅宗”学说,更是将空间净落极致,以“空就是色,色就是空”的世界观,一代代地超脱僧徒们的思想。在绘画艺术王国里,新伟就是一个十足虔诚的教徒!

新伟在作画前,常凝神静气、妙悟一番再下笔。故而他作画时能心无旁骛,出手迅捷,往往一气呵成、笔墨淋漓。《中国古代画论类编》中关于“明王绂撰(传)”有云:“古人作画,其精神贯注处,眼光四射,如兔起鹘落,稍纵即逝,后来作者精心临摹,尚未易究其指归,况率意改作乎?”新伟的画,其线条的清晰性、速度感和力量感所构成的金石味,正是他对水墨古典形态的一种延续和发展。他的笔法既朴拙、凝重,又飘逸、轻盈,有横空出世的气概和大家潜质,更是令多少人不能望其项背。

深邃的思想、鲜明的观念和执着的情怀,始终充盈在新伟的水墨世界里,他从不作无病呻吟之画。一花一叶都体现出他的“思浩荡”和“神飞扬”,是“畅神而已”而非“以形写形”。宋代苏轼曾诗云:“论画以形似,见与儿童邻”,说的就是评论画的好与坏,不能光靠形态相似。到了清代,石涛又说“不似之似”,到齐白石讲“妙在似与不似之间”,都表现出中国画家不走极端的特点。一笔一画都寄托个体生命的感悟,对万事万物的感受,也是个体生命对于大化的认识。宗炳在《画山水序》中说:“圣人含道映物,贤者澄怀味象。”中国画的核心命题是要以精妙的笔墨来“含道映物”。新伟经历一个长期的、艰苦的磨炼过程——无心而有心、无意而有意、无法而有法、无规律而有规律,现在已完全进入了自由的天地。

东晋顾恺之曾提出的“以形写神”,实际上非常接近古希腊的“按照应有的样子去模仿”,既解决形似的问题,同时又不照搬自然。不同的是,前者强调神即对象的活性,后者强调对象在形上的完美。尽管人类一方面不断在趋同,另一方面不断地分歧,但是趋同的程度和分歧的深度都是一样的,这主要源于生存方式、精神信仰和文化渊源的差异。新伟在写生和创作中,就很好地解决了“传移模写”这个问题,力争做到源于生活且高于生活。立意为象,以意造境,方能大象无形!新伟用他的作品,很好地诠释了这一审美取向。

清代查慎行曾写道:“梅根已老发孤芳,莲蕊中含滴水吞。合作案头清供具,不归田舍归禅房。偶然小技亦成名,何物非从假合成。”道理相同,绘画虽是小技,但却也能生发出人生之大道来。新伟笔下的山树、云泉、花鸟、草虫,皆能表现出主与客、我与物、形与神、意与道的合体,达到以小见大、立象尽意和以象载道之目的。《中庸》第二十七章《修身》里曰“故君子尊德行而道问学,致广大而尽精微,极高明而道中庸,温故而知新,敦厚以崇礼”,悲鸿先生从中选取并概括了“尽精微,致广大”一语,用于指导绘画艺术,这一经典词汇也成为了新伟的座右铭。

尽管传统文人画在其后期发展中强化了笔墨的自主效应,却始终未曾越出现实功用的框架。就连齐白石的艺术取向也是以俗入雅,嫁接在民俗需求上。而新伟则不同,他恰恰表现为一种“为艺术而艺术”的学者风度,他的笔墨简散、色彩明澈、布局疏朗而不失谨严之法度,画面似有清气馥郁,这样的艺术语言无不体现出一种孤高自许的个体化状态。黄宾虹在《论中国艺术之将来》曾说过:“笔墨历古今而不变,所变者,形貌体格之不同耳。知用笔用墨之法,再求章法。章法可以研究历代艺术之迁移,而笔法墨法,非心领神悟于古人之言论及其真迹之留传,必不易得。”新伟的这种学者风度和艺术状态,将维护艺术的高雅品位视为至上意义,传统文人画人格化的艺术志趣,被转变为学术化的艺术志趣,传统文人画中带有隐喻性质的人格美,被还原成单纯、直接的富于抒情性质的自然美,新伟的绘画由此获得了一个高度自由和纯艺术的支点。

新伟自幼酷爱书画,天资聪颖,加上勤之持之,已是业绩斐然,但是他身上却有股永不满足的精神。新伟的从艺道路,是简单而又艰辛的。从偏远的山乡走向都市里的高校,一步一个脚印,从不浮躁。尽管没有一蹴而就,却能自适其志,取乐于画,乐此不疲。他有一种良好的心态,整日里除了优游于自己的绘画空间,偶尔打打球,基本没有别的爱好。和新伟相识数年,每每外出应酬,皆是他开车把酩酊大醉的我送回家,让我真是有说不出的惭愧和感动!他的身上确有儒道思想下的传统美德——朴实敦厚、平淡务真,这种品德难道不正是我们每个人必须具备的素养吗?

黄宾虹在<论中国艺术之将来)中说道:“善哉!蒙庄之言曰:宋元君有画者,解衣盘礴,旁若无人,是真画者。世有庸俗之子,徒知有人之见存,于是欺人与媚入之心,勃然而生。”新伟就是这样的人:于友是好兄弟,于画是真性情!

新伟的作品里,笔墨总是清淡萧散,十分空灵,似信手写出又不乏文雅之气,但却非一般画手所能企及;构图总有奇思妙想,画面上始终充满浓郁的生活气息和浪漫主义情怀。这一切元素,正促使他由一个普通的画家,向一个成熟的画家迈进。环顾当今的中国画界,新伟的水墨画就犹如“芦荻花中一点灯”,既闪耀了自己也照亮了别人!

黄宾虹有云:“技进乎道,人与天近。”

吴新伟

1978年10月生于浙江庆元。

现任职丽水学院副教授,扬州大学兼职硕士研究生导师。

南京艺术学院中国画硕士。

浙江省文艺评论家协会会员。

亚洲艺术教育研究会会员。

处州书画院特聘画家。