英语“温情课堂”的操作要义与策略

张 蕾

(南通市北城中学,江苏 南通 226011)

英语教研

英语“温情课堂”的操作要义与策略

张蕾

(南通市北城中学,江苏 南通 226011)

[摘要]英语“温情课堂”以学生言语生命的成长为旨归,以课堂为英语学习的主阵地,以温情为情境氛围和情感特质,以“个性化解读”为教师文本处理的创造,以对话为课堂互动与交往的模态,以“弹性预设”和“调控生成”为教学工艺的“双轨”,以“生活化活动”为英语学习的主样式,以爱与关怀为教师的教育民主和教学大智慧。在教学实践中,教师与学生是学习上的共同体,都是学习活动的主体;“情境创设”和“活动设计”配合使用;“正式学习”和“非正式学习”整合运用;“个体学习”与“共同体学习”结合使用;教学性接触与非教学性接触统合使用。 采用混合研究法,重点考察了38名高中英语教师对英语教材中图像的解读和利用情况。调查显示,高中英语教师对英语教材中的图像形成了比较积极的观念,但对图像的解读和利用总体上比较单一,教师更多的是基于自身的一种生活体验来构建自己的教学文化和教学实践,缺少深层理念的引导,这限制了其图像开发的深度。分析进一步表明,英语教师教育与培训中存在两方面不足,一是“为教师设定的知识”不足;二是对“教师知识”考虑的不足。

[关键词]温情课堂;理论设计;操作要义;操作策略 英语教材;图像侵殖;视觉语篇;为教师设定的知识;教师知识

在课堂中师生组成学习共同体,以交往互动的方式进行学习。人与人之间的交往互动不同于物与物之间的摩擦碰撞,不是物质性的能量交换,而是精神性的心灵接触,因此,情感在学习过程中,对于共同体来说,成为交往互动的纽带和桥梁,是学习的黏合剂、动能和调节阀。英语对于中国学生来说,不具备先天的母语依恋。对学生来说,英语的陌生感好比“外人”,英语文化的情感“植入”和英语的语言“植入”同样困难。在这种情况下,教师对英语的感情、对英语教学的感情、对学习英语的学生的感情,就显得尤为重要,为此提出英语“温情课堂”。

一、“温情课堂”的理论设计

温,《辞海》关于“温”的第一义项为“不冷不热”,温情,《新华字典》的解释为“温顺体贴”,《新东方字典》则为“温柔深情”。“温情课堂”语境中的“温情”,是一种教育的情感、教育的态度。和一般的“温情”比起来,“温情课堂”中,教师的“温情”带有对教育的爱、教育的期待、教育的关怀和教育的宽容。它产生于教师对教育的本质的理解、对教育的深厚感情、对教育的异化现实的强烈不满以及对教育的理想境界的美好憧憬。因此,“温情课堂”语境中的“温情”是一种教育的情感,教育的情怀。

结合多种辞书的解释,结合笔者多年的教学实践,对“温情课堂”的理论设计如下:“温情课堂”中的“温情”指教学主体(师生)共同创设的特定课堂氛围和运行于课堂的情感特质。教师秉持温暖的教育情怀,出于对学生的爱和责任,出于对教育的热情和使命,教师在课堂中向学生传递着温暖和中的情感态度,让学生产生惬意愉悦的情感体验,从而亲近教师,亲近文本,亲近学科;教师创造性地解读和呈现教材文本,努力提升教材文本的“温度”,消解非母语语言材料的“陌生感”;教师的课堂教学工艺温顺和润,课堂教学的设计和调整都是为了学生、基于学生,因而这样的课堂教学设计充满弹性,在这样的课堂教学设计中,生成转变为资源,充满无限的可能性;在课堂中,人与文本、人与人之间,以对话代替灌输,以互动补充授受,在温存的课堂里实现交往。这样的课堂是学生认知和情感都能得到优化的课堂,是英语习得和人格提升双重愿景都得以实现的课堂,是努力追寻主体自由的课堂,同时,教师的事业生命也在这样的课堂中得到升华。

二、英语“温情课堂”的操作要义

“温情课堂”最终是要落实到实际的教育操作中,每一项具体的操作都要有操作要义,所谓操作要义,即在实践操作中,对操作领域或操作对象以及操作程序提出规定性,明确该做些什么、在哪些方面做和怎么去做。

1.以学生言语生命的成长为旨归

“把语言仅仅作为表达与交流的工具的观念已经是一种幼稚的想法了。学生不仅可以从语言中看到前人的生活方式,而且可以看到前人的生命历程,更重要的是,学生也在此中开始自己的生命历程。现存的被记载下来的语言是前人的存在方式,学生的语言学习过程则是开始创造自己存在的过程;那是语言获得的过程,也是新的生命获得的过程;是发展自己语言的过程,也是发展生命的过程。”[1]

学习语言,就是在触摸前人的生命律动,也是在经历自己的生命过程。语言就是生命,语言不仅记录生命,语言本身就是生命的表征。英语“温情课堂”教学指向学生的语言素养,拓展和丰富学生的言语生活,终至提升他们的言语生命。

2.以课堂为英语学习的主阵地

慕课(MOOC)与翻转课堂的出现似乎在颠覆时下课堂的理念与形态,然而当下学校教学组织形态还没有出现根本性的革命。在班级授课制的教学组织形态下,学科教学基本上都是在教室里进行的,是面对一个完整的建制班来组织教学的。课堂,还是目前学校教育的主阵地,我们所说的“课堂”包括教室内外、自然社会。英语“温情课堂”教学把变革性教学实践的重心放在课堂中。

3.以温情为情境氛围和情感特质

“温情”是“温情课堂”的核心概念。我们的每一堂课,都是在特定的情境中进行的;情境就是学习心理场。在心理场中,各种“力”交织在一起,构成多向折射,其中“情感”是极为重要的一种“力”。“温情”是这种情境中的标志性情感力,它是“温情课堂”的情境氛围,也是“温情课堂”的情感特质。“温情课堂”就是要让英语“有情”地进入学生心田。

4.以“个性化解读”为教师文本处理的创造

接受美学认为,文本意旨的最终实现,除了作者,也包括读者在内的共同创造。“一千个读者,就有一千个哈姆雷特”。教师是教材的第一读者,是教材文本和学生之间的桥梁。教师怎么“教”,首先要考量教师怎么“读”。教师的文本个性化解读,不仅要对文本意蕴有独到的理解,而且要考量如何把文本信息有效地递送给学习中的学生,还要考量文本信息的功能性转换,这种转换既要做到知识的正迁移,又要将知识转换为能力。这样的工作不是照本宣科,而是对知识进行教育化改造。

5.以对话为课堂互动与交往的模态

“温情课堂”提倡“开展温存的教育交往”,交往在某种意义上就是“对话”。新课程要求教师变“一言堂”为“群言堂”,不能让教师霸占课堂的话语权。这体现了教育的民主性,也体现了学生学习的主体性。对话不仅是教与学信息传输的形态,也是师生情感交织的通道,还是产生新的意义的过程。“温情课堂”中的对话是平等的、和融的、互洽的。

6.以“弹性预设”和“调控生成”为教学工艺的“双轨”

我们以往的教学往往重视教而轻视学,教师对教学的掌控具有绝对的权威。“温情课堂”重视教师的教学预设,但是这种预设应该是富有弹性的,是预留了“生成”的空间和“生成”的机会的;“温情课堂”也重视教学过程中的“生成”,但不会让意外“生成”牵着鼻子走,是对“生成”做出必要的调控,让“生成”真正发挥其课程资源的积极作用。“弹性预设”和“调控生成”犹如火车行驶的两条轨道,双轨平行延伸,才能保证平稳进行。

7.以“生活化活动”为英语学习的主样式

人类的学习本来是和生活完全融合的,学习的对象和工具都是来自于生活的直接经验。因此,人类的学习是不能够完全脱离生活情境的。“温情课堂”要让生活直接经验和书本间接经验发生融通,要让学生的学习生活化。英语课堂要让“具身学习”成为可能,所谓“具身学习”就是学习者全身心地参与学习,学习不只是大脑的活动,而是人的“全活动”,这种活动是和人的生活相一致的。“具身学习”是体认的学习,是“发展中的经验就是所谓思维”[2]的学习,是和生活亲密接触的学习。总而言之,“温情课堂”要让学习在场、生活在场、活动在场。

8.以爱与关怀为教师的教育民主和教学大智慧

中国情境教育的创始人李吉林老师有一句名言:“爱会产生智慧,爱与智慧改变人生。”[3]对学生的爱、对教育的爱、对真理的爱、对生活的爱,在教师身上应该体现得特别充分。在教育交往中,爱,不仅仅表征着教育的民主,它还生成着教学智慧。这种智慧不是工具性的,而是文化性的;不是技术层面的,而是艺术层面甚至是哲学层面的;“温情课堂”把教师对学生的爱与关怀摆在最为重要的位置上,认为这是带有根本性意义的。“温情”在这样的语境中,就是爱,就是悉心的关怀,就是“有德性的智慧”。

以上操作要义不是孤立存在的,它们统一在“温情课堂”的核心理念里,相融相汇,相交相织,共同以“温情”为旗帜,在培养学生的英语素养的教学大厦的建构中,发挥着支柱性作用。

三、英语“温情课堂”的操作策略

策略是什么?策略是有计划的行动,是讲智慧的方法。“温情课堂”是在无数的教学实践中总结经验和教训的基础上提炼出来的教育主张和教学变革,这里所讲的操作策略,是多少次“碰钉子”的反思和多少次成功发现的惊喜一并积淀的结果。

1.主体间角色互换策略

在“温情课堂”中,教师和学生都是主体。需要指出的是,这里的“主体”不是“各归各”的,不是说“教师是教的主体,学生是学的主体”,而是说教师和学生在学习上是共同体,都是学习活动的主体。在学习活动中,他们发生着交往的关系,这就是“主体间性”。在这种交往活动中,教师和学生本来是有着身份区别的,教师侧重于教,学生侧重于学。在“温情课堂”中,师生之间的身份区别有时会发生“边界模糊”,教师会“变身”为学生,学生也可以走上讲台,“客串”教师角色。这种“角色互换”,还更多地表现在教师对学生学习设身处地的考虑。教师要更多地移位于学生立场,不是一味想着“我怎么教”,而是时刻想着“他们怎么学”。这一策略的核心意义就在于教师的教学理念的根本性变化:从“我主宰着教学”到“我为学生”再到“我就是学生”。

2.“情境创设”与“活动设计”的配合策略

学习的生活化,并非直接照搬生活,而是对生活进行“情境化”设计。英语学习很早就有“情景教学”的范式,我们也一直在用。不过,以往的“情景教学”重教师的情景创设,轻学生的活动设计,如果教师的教学引导不得法,学生在学习中就难以入境。“温情课堂”把情境创设和学生的活动配合起来,为学生的学习活动设计情境活动,对学习活动的入境、展开、迁移等做全局考虑。其实,这一切都是基于学生立场的,而不是固守教师立场。

3.“正式学习”与“非正式学习”的整合策略

正式学习主要是指在学校的学历教育和参加工作后的继续教育,其显著特征是学习者明确意识到学习活动的“学习性”;而非正式学习则指在非正式学习时间和场所发生的,通过非教学性质的社会交往来传递和渗透知识,由学习者自我发起、自我调控、自我负责的学习,主要指在日常生活中游玩、休闲、交友、聚会等活动中的习得知识、锤炼能力等非教学性学习。在非正式学习中,学习者恰恰并没意识到自己正在进行着学习,其学习心理特征表现为学习的“无意识”或“弱意识”。非正式学习是主动的、个性化的学习,从某种角度说,正式学习是“送、逼、命令”的学习,而非正式学习是“请、诱、吸引”的学习。[4]

“温情课堂”的教学工艺是温润有弹性的,非正式学习比起正式学习,其弹性空间更大,更能体现“无痕”“随意”等暗示学习的优越性。“温情课堂”要求正式学习和非正式学习整合作用,在正式的场域里非正式学习,教师学习任务的布置隐匿掉“学习”的显性指令,遮蔽正式学习的“意义”教化,让学生在不知不觉中饶有兴趣地进行自我发起、自我调控、自我负责地学习。这也是一种温润有弹性的教学。

4.个体学习与共同体学习的结合策略

个体学习和共同体学习的结合,是在新课程提倡合作学习的语境里讨论的。合作学习之风时下正在各地课堂中劲吹,已经成为新课程改革的“热词”。可是,也有人发表了不同的意见,指出不少的“合作学习”“互动交流”只是“表面热闹”,其实学习效能并不高。为什么会有这种情况呢?合作学习没有错,问题在于学生在学习中的合作是不是真实的,这需要一个前提,那就是参与学习的所有人都产生投入学习的愿望,都有学习行为的身份认同,都“不拿自己当外人”,都在特定的学习情境中产生跃跃欲试的兴奋感。因此,合作学习要以学生的个体学习为基础。“温情课堂”主张学习中的个人和集体融为一体,每个人都能独立思考,同时每个人都能和其他人分享、争辩、研讨。要使“合作”真正发生,需要做到:第一,学习者都处于思维“跃动”的状态;第二,引入合作学习的话题或问题是恰当的(太简单,不屑讨论;太繁难,无法讨论);第三,教师能运用教育机智随时调控合作学习的意外生成。

5.教学性接触与非教学性接触的统合策略

教学性接触只是教师与学生接触的一个方面,教师与学生的接触还有非教学性接触。就教学性接触而言,也并不是只在知识的传授上才发生教师和学生之间的联系,教学性接触是师生心灵的互动,是情感和认知交织融合的过程。在教师与学生的非教学性接触中,教师可以在思想上、生活上、兴趣爱好上全面关心学生,和学生打成一片,仿佛就是学生中的一员,是他们亲密的伙伴。这种非教学性接触,往往比教学性接触更能触摸到学生的脉搏,走进学生的心灵。非教学性接触可以发生在课堂中,更多的是发生在课堂外,还可以发生在学生的家庭中。

6.学习的意志强化与审美吸引的融合策略

态度决定一切。这句话是一切学习、生活、工作的成功法门。《义务教育英语课程标准》指出保持积极的学习态度是英语学习成功的关键。态度,是意志的外显。还指出教师应在教学中不断激发并强化学生的学习兴趣,引导他们逐渐将兴趣转化为稳定的学习动机,使他们树立自信心,锻炼克服困难的意志。[5]英语学习如由态度来决定,那么这种学习就有持久性,就不需要特别新异的刺激便能生成并维持。

“温情课堂”除了强调学生学习的意志强化,也注重学生学习的审美吸引。来自于文本材料的客观吸引是一种诉诸感性的审美驱动力,来自教师“美的教学”更是一种主观吸引的审美驱动力。当学生对学习产生一种审美态度时,他们是不需要付出意志努力就能轻而易举地形成学习欲望的。这样的学习是和融温暖的。

“温情课堂”的操作策略对于教师来说,不只是方法层面的要求,更需要教师运用智慧,投入情感,情感和智慧不是分离的,而是相依相生的,智慧来自于情感,情感因智慧而更显温润和温暖。

[参 考 文 献]

[1] 张楚廷.教育哲学[M].北京:教育科学出版社,2006:242.

[2] 杜威.民主主义与教育[M].王承绪,译.北京:人民教育出版社,2001:168.

[3] 李吉林.我,长大的儿童[J].人民教育,2003(17):42.

[4] 张蕾.在正式的场域里“非正式”学习[J].现代中小学教育,2014(4):69-72.

[5] 中华人民共和国教育部.义务教育英语课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2011:20.

[责任编辑:黄晓娜]

英语教研

[DOI]10.16165/j.cnki.22-1096/g4.2016.03.016

高中英语教师对教材视觉语篇的解读和利用

廖百秋1,2周保国1

(1.武汉大学外国语言文学学院,湖北 武汉 430072;

2.乐山师范学院外国语学院,四川 乐山 614000)

基于认知心理学原理,二语习得是一个包含语言输入、加工、内化和输出的心理过程。其中,语言输入是二语习得的起点。Gass[1]将其进一步区分为“被感知的语言输入”和“被理解的语言输入”前后两个阶段,而且只有被理解的语言输入在被摄入之后,语言输入才会被整合成为隐性知识的一部分,进入长时记忆。这启发了英语教学。在课堂教学环境下,英语教材无疑是语言输入的重要来源。而今天的英语教材已不再是单纯的文字语篇,而是典型的图文互动的视觉语篇,这改变了语言输入的语境,给英语教学的资源、内容和方式带来了影响。

当前,国内外文献对英语教材中图像的探讨主要集中在三个方面:一是图像意义。比如Kress & Leeuwen[2]提出了“视觉语法”的概念,它专注于研究图像中的人、物和事情是如何组合成一个有意义的整体以及图像是如何编码社会行为和交往的,从而帮助人们解读图像。因此,图像能够像文本一样被阅读,从而成为视觉语篇,获得了同传统文字语篇同等重要的地位。借助于这一概念框架,研究者对各种各样的视觉语篇展开了研究。Yasin[3]等探讨了马来西亚小学英语教材中图像蕴含的性别主义和偏见以及可能对小学英语学习者产生的影响。吴小丽[4]对国内初中新旧版英语教材JuniorEnglishforChina和Goforit中的图像进行了对比分析,发现新版教材在图像类型及编码方式上更有利于激发英语学习的兴趣。二是图文关系。比如Chen[5]通过分析国内小学和初中英语教材中文字与图像的配置,揭示了教材图像有利于情感态度目标的实现。三是图像在大中小学英语教学中的应用。主要关注的是模态之间的协调[6],多模态教学模式的构建[7]以及多模态教学环境与学习效果之间的关系,如跨文化意识的培养[8]、学习态度的改善[9]以及多元读写能力的提高。[10]

从以上研究可以看出,研究者关注的对象都是学生,一方面通过揭示图像意义探讨图像对英语教学的影响,另一方面则试图证明多模态教学法的优越性,但少有研究者把目光对准英语教师,探讨教师的专业发展。其中,Poyas & Eilam[11]是一例。他们通过深度访谈调查了11名经验丰富的以色列中学语言教师对文学教材上文字与艺术图片并置的态度和使用方法。其研究结果表明教师对待图文并置持有三种态度,即无条件地支持,有条件的支持和反对,尽管态度不一,但教师都遵循了三步解读法:首先确认图文共同点,然后对图文进行反复比较,最后构建整体解释观。然而,该研究并没有揭示中学英语教师对教材一般性图像的态度和使用情况。从国内的高中英语教材来看,以外研版、人教版和北师大版三大主流高中英语教材为例,所涉及的图像涵盖了图片、绘图、图表和图像化语篇四种类型,图像总数分别达到了451,571和855幅,平均每页分别有1.1,1.9和2.3幅,可以说是典型的视觉语篇。这就是所谓的图像侵殖现象,即文字语篇的完整性被图类或图类规约所侵犯。这种侵殖改变了图像在教材中的概念化方式,并非是单纯的插图,而是承载着一定的教学功能,有着深层的二语习得动因。那么,这种变化是否会为教师所感知和理解呢,又是否影响其教学实践和专业发展呢?本文以高中英语教师为对象进行更深入地探讨,着重考察三个问题:一是高中英语教师对图像侵殖教材是怎样理解的;二是高中英语教师对教材图像是怎样开发和利用的;三是我们在何种程度上可以改善教师对教材图像资源的理解和利用。

一、研究方法

1.受试

我们选取了38名高中英语教师作为受试,其中男教师10人,女教师28人,平均年龄33岁,教龄9.9年,拥有大学本科学历的占94.7%,拥有硕士研究生学历的占5.3%。这些教师来自四川省三类不同层次的中学,包括一所外语实验学校、一所普通中学和一所农村中学,这样选择的目的在于相对全面地反映教师的类型。另外,在教师对任教班级学生英语总体水平的评价中,良中差分别占18.4%,34.2%和47.3%。其所使用的教材都是外研版高中英语新课标实验教材。这些背景信息将有助于我们综合考察教师知识与教学观念和行为之间的关系。

2.研究材料

本文重点考察的材料是English (Students Book 1到4册),由外研社2006年出版,是高中英语新课标实验教材,为四川省大部分地区所使用。同时,本文还横向考察了人教版和北师大版高中英语新课标实验教材(如表1),以综合判断教师对图像的解读和利用与教材图像设计之间的关系。

表1 高中英语教材必修1-4册图像统计

3.研究工具与程序

本文首先对高中英语教师和她们所用的英语教材进行前期调研,在借鉴Zhou等[12]的研究基础上设计了基于李克特量表的调查问卷,共包含23项有关图像的陈述,涉及教师关于图像介入教材的观念、对于教材图像的态度以及运用图像进行的教学实践,分别用4个等级、7个等级和5个等级的李克特量表对她们的判断进行评分,包括单项均值和总项均值的计算。单项均值按大小进行排序,同时考察单项均值与总项均值之间的关系,一方面了解各项的权重,另一方面了解观念、态度或行为之间的内在联系。然后,基于定量数据的分析,我们拟定三个方面的后续问题,涉及教师对图像与英语教学关系的理解,对图像资源的开发和利用,对图像与教师专业发展的理解,通过电子邮件发给她们,以便更深入地了解她们对图像的解读和利用。

二、调查结果与分析

1.定量数据的分析

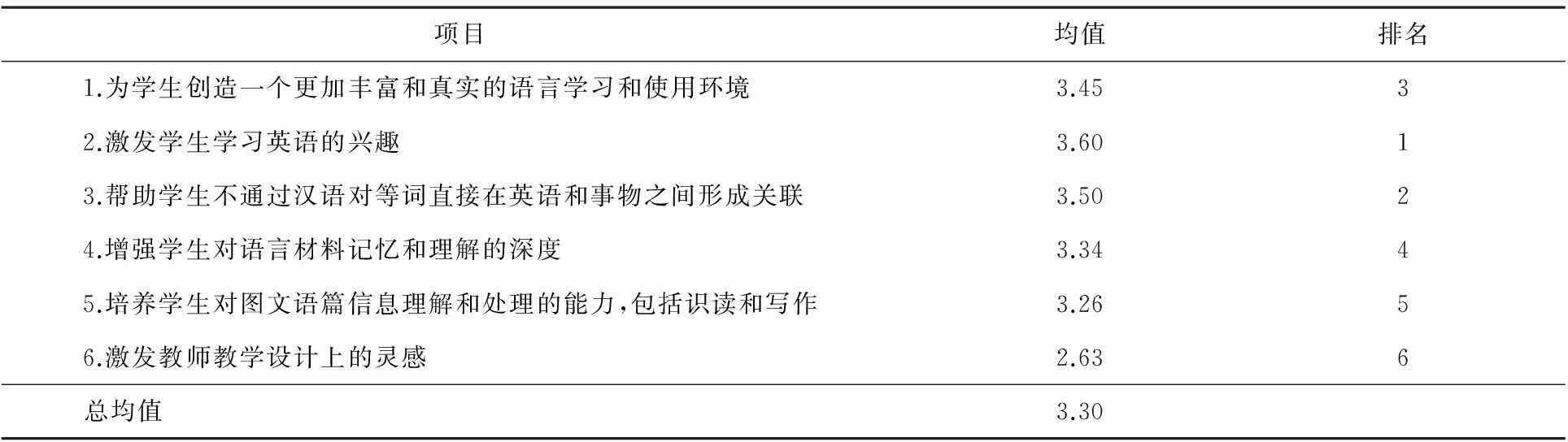

(1) 教师关于图像介入教材的观念。图像介入教材并非只是对教材的装饰和点缀,而是与特定的学习因素相关,如情感、认知、年龄、文化、课程目标等。我们分别设计了与这些因素相关的陈述,让受试教师对其重要性的4个等级做出判断。从统计结果来看,表2总均值(M=3.30)在“重要”和“很重要”之间,表明教师对这些观念持有比较积极的评价,而排序总体上也符合我们对教师知识和经验的判断。“激发学生学习英语的兴趣”一直以来都是英语教学的一个非常重要的目标,这与Zhou等对中国大学英语教师有关英语教学目标认知的调查相一致。另外,根据我们的预期,教师对语境的重要性的认识应该远强于对二语词汇形式与意义映射关系的认识,而实际上项目1排在了项目3之后,略有出入。这可能说明,教师对语境的认知更加具体,潜意识地知道概念连接比词汇连接更有利于二语词汇知识的存储和提取。这与越来越多的英语教师能够直接用英语进行教学存在一定的关联。从均值来看,项目6明显低于其他均值,位列“有些重要”和“重要”之间,可以看出教师对图像介入教材所引发的多元复式教学还没有强烈的意识。

表2 教师关于图像介入教材的观念

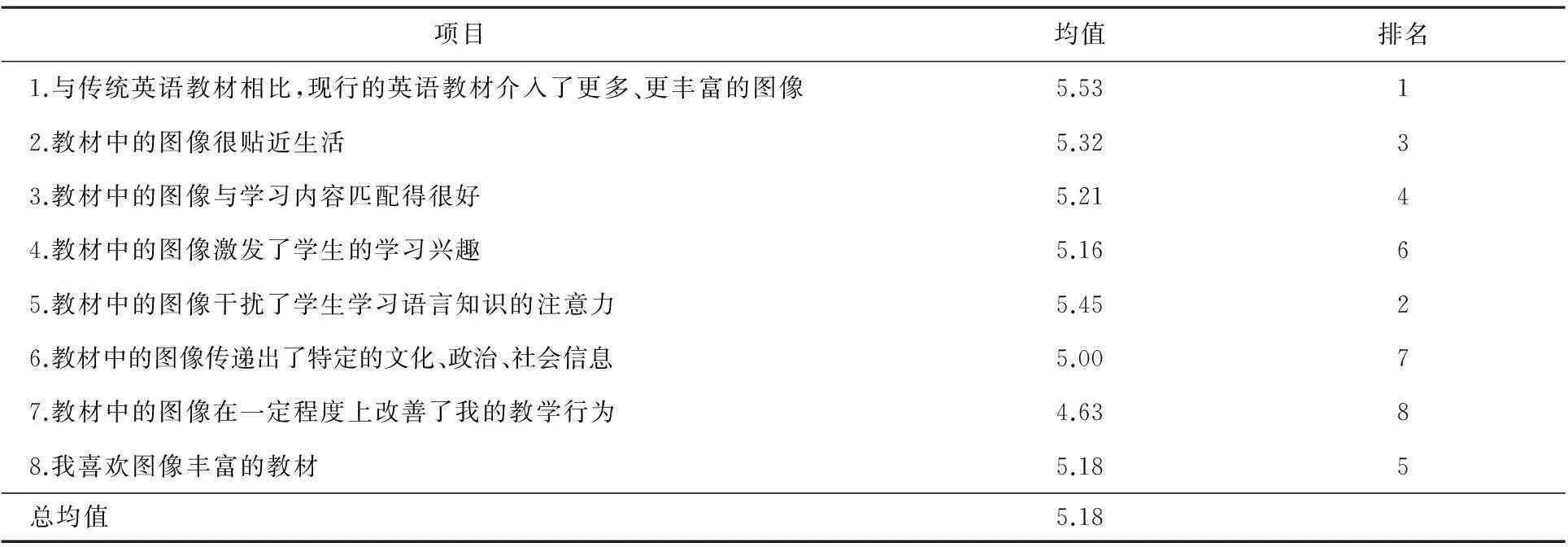

(2) 教师对于现行英语教材中图像的态度。我们从图像侵殖教材的密度、与教学内容的匹配度以及对学生和教师产生的影响三个方面设计了陈述,以评估教师对现行英语教材中图像运用的态度,从“很不赞同”到“很赞同”共分7个等级。统计结果显示,表3总均值(M=5.18)略高于“有些赞同”(M=5.00),评价并不太积极。从图像与内容的关联度来看,二者匹配得较好,得到了教师的认可,但图像似乎典型性不够突出(如项目6),而且产生了负面影响(如项目5),因而干扰了学生对语言知识学习的注意力,没能很好地激发学生的学习兴趣。这与教师对图像激发学习兴趣的观念出入较大,也出乎我们的预料。可以看出,教师所用英语教材中的图像在设计上可能存在缺陷。同时,根据均值排序,表3项目7的分数(M=4.63)明显低于其他七个项目,这也正好印证了教材中的图像并未引起教师教学设计上的注意,与表2项目6得分最低形成了呼应。

表3 教师对于现行英语教材中图像的态度

(3) 教师运用图像进行的教学实践。教师对教材图像资源的开发和利用成为其教学实践活动的一个重要方面,这也能较好地反映教师对教材图像的认知是否影响了其教学行为。因此,我们设计了从“从不”到“总是”5个等级的频率以判断教师对相应教学活动的开展情况。从统计结果来看,表4总均值(M=3.92)接近“常常”(M=4),说明教师利用图像资源进行的教学活动比较频繁。而且,位列前三的项目符合我们的预期,这是教师利用图像进行教学活动时最惯常的做法。此外,如果再仔细审视一下,会发现两个特点:一是有三个项目均值相同(如项目1,3,4),这说明三者在使用频率上相当,处于同等重要的地位。假如我们增加受试数量,三者很有可能非常接近;二是位列最后的三个项目(如项目6,7,5)具有相似点,都是对图像资源更为具体的利用,它要求教师把图像与具体的语言知识和技能的教学结合起来,对课程设计的要求高,其创新性也更高。其排位说明教师对图像资源利用的质量并不高。

表4 教师运用图像进行的教学活动和实践

2.定性数据的分析

本文共收到14份反馈邮件。在邮件沟通的基础上,征得受试同意,我们对其中3位来自不同学校的教师又进行了电话采访,让受试用个人叙述的方式对访谈的问题做详细解答,以期找出定性数据与定量数据之间的关系,同时也提高本文研究的效度。我们用T和数字代码表示对参加访谈的教师的称呼。

(1) 对图像与英语教学关系的理解。在研究过程中,被试百分之百地认为恰当的图像有利于激发学生的兴趣,提高其关注度,使其愿意学习和表达英语,积极地参与课堂活动。这支撑了相关的定性数据。T2这样写道:

外研版高一英语讲Traffic in Beijing一课时,[我向学生]展示各种去北京的动态交通工具,大大吸引了学生的兴趣,课堂反应良好。[这]主要是激发了学生对相关话题的兴趣,激发了他们学习和使用英语的兴趣。

而谈及图像与英语教学目标的关系时,被试表现出了不同的观点。T1认为,图像与情感态度的关系最密切,比如展示环境污染的图片能够提高学生的环保意识。T2认为,图像与文化意识的关系最密切,比如展示西方艺术图片,不仅开阔了学生的视野,而且使其了解了东西方艺术的差异。T3则认为,这取决于图片所表达的内容。

(2) 对图像资源的开发和利用。在谈及自己印象最为深刻的一次运用图像教学时,T1,T2,T3分享了她们的经历。T1提到了在阅读教学中让学生绘制情境图,T2提到了不同类型的电影图片与英语单词的结合,而T3写道:

[我]印象最深刻的是外研社教材Book 4 Module 1 的function—talking about the future和grammar—the future continuous部分。在这堂语法课上,80%以上的信息是用图片或图片组成的情景,用视频材料进行知识的输入和输出的,效果非常好。

在谈到创造性地使用图像教学时,T1指出这种尝试几乎没有。因为受到课时、教学任务以及高考的影响,图像的使用一般在公开课、研讨课的情况下比较多,平时上课使用较少而且图像类型也比较单一。她特别指出,高中英语教学受到了高考的绑架,一切教学活动都是围绕高考考点展开,图像不受教师的关注。T2则持有不同的看法。由于在大学学习期间,参加了一次校级教学比赛,接受了情境教学法的思想,运用图像进行教学成为她的一个理念。她认为图像能够不断地扩展、丰富知识面。她谈到向学生展示了情人节和马克·吐温的图片后,学生第一次记住了Valentine’s Day和Mark Twain,而这在其他课上从未被提及。T3提到了对思维导图的开发和利用,不仅自己绘制而且要求学生绘制,通过思维导图改善学生的学习策略,比如提高逻辑思维能力和对资源的再加工能力,学生的学习积极性非常高。

(3) 对图像与教师专业发展的理解。在问及“多模态语篇”“跨文化外语教学”以及“多元读写能力培养”这三个术语时,T1和T3表示这些术语太过专业,从未听说过和看过;但T3写道:

虽然我没听过也没看过,但在教学中我经常使用这样的教学方法,只是不知道他们的理论术语而已。

而T2表示只听说过“跨文化外语教学”,但对其具体的含义不甚了解,同时她也表示希望以后能够考研,提升自己的专业知识。在交谈中,研究者对相关的术语进行解释后,T1表现出了不耐烦,认为这些与高考没有多少关系,而T2在这些内容的启发下认为,外研版高中英语教材中的图像不够新颖,类型也比较单一,自己在教学中也主要运用的是图片,对于有视觉冲击力的和引发人思考的图像运用得比较少,图像涉及的文化内容较多。同时,她还指出高考中出现了看图写作文,因此教师必须要去尝试,只是尝试的方法很有限。

三、结论与启示

通过以上的调查和分析,我们可以得出这样的结论:在英语教师专业发展过程中,一是“为教师设定的知识”还不足,特别是二语习得基本理念的缺位,导致教师缺少语言教学改革的原生动力;二在对“教师知识”的考虑不足,导致教学理念在教学实践中的缺位。正是这两个不足使教师教育与培训老是以教学法为中心,忽视了外语教学的语言习得属性和外语教学改革的社会化属性。也正是从这两个方面我们来思考如何改善教师对图像的理解和利用。

1.高中英语教师对教材图像形成了一些比较积极的观念,但对其解读和利用的深度还不够

可以说新课程理念只是宏观上进入了教师世界,教师更多的是基于“教师知识”,即教师自身的一种生活和职业体验来构建自己的教学文化和教学实践,缺少某些必要的“为教师设定的知识”,特别是相关二语习得知识的支撑,因而缺少内在的学术理性去思考和改善自己对于图像资源的开发和利用,而这是教好外语的根基。正如俞理明所说,一名好的外语教师有必要学习二语习得的相关知识。[13]同时,教师对图像资源的解读和利用也很可能源于教材图像本身的缺陷。通过对比外研版、人教版和北师大版高中英语教材图像,我们不难发现,外研版教材图像设计在图像的数量和质量上存在明显不足。这也印证了受调查教师的反馈。

2.图像对于外语课堂环境下语言输入的意义

随着英语教材中大量视觉语篇的出现,图像资源通过PPT课件日益呈现出被过度使用的趋势,远离了其中介调节的本质。二语习得研究表明,语言习得本质上是要依赖于语言输入的,而图像在语言输入过程中起到的是中介作用,它调节着二语学习者与语言输入之间的互动:一方面促进语言形式更容易被感知,然后被理解;另一方面促进语言形式—意义—功能作为一个整体被习得,强化二语形式与二语概念的连接,优化心理词典的概念表征。一些学者认为,要掌握外语的概念系统,就必须置身目的语环境,为每一个外语概念获得直接经验。[14]而且,许多概念反映了一个文化、一个民族乃至一个社会所特有的现象,所以大量新概念的形成依赖于对一种文化的深刻了解。因此,在课堂环境下,运用图像去呈现语言所负载的概念和语用信息有助于使外语学习更加接近母语习得的自然状态,从而提高二语习得质量。在这个意义上,图像资源的开发和利用更有利于还原语言世界即生活世界的本质,优化语言输入的方式。

3.图像对于推动教师专业发展的意义

在当今数字化信息技术推动教学模式转型的大环境下,基于图像的多模态教学成为一种发展趋势。然而,教师培训机构和人员似乎更多地热衷于发展教师的多模态教学技巧,而忽视了如何立足于教师知识去思考这种模式的选择,因为并非每一个课堂都为多模态教学做好了准备,而且“教师作为一个人所积累的知识而不是教给教师的知识,才是理解教师行为和设计学校改革项目的中心环节”[15]。长期以来,研究者都是立足于为教师设定的知识来培训教师,往往大力推荐西方先进的教学理念和教学方法,并努力证明它们是如何的优越,却忽视了它们可能与教师所在的课堂相差甚远,或与其所奉行的教育观念相冲突,从而导致所学不能所用。因此,“单纯从教学法的角度去改变课堂教学是不够的,更为重要的是了解这个改变的社会学的实质”[16]。这也同样揭示了,“传统的二语习得研究范式为什么无法为二语课堂教学提供真正实用的、有价值的启迪,尤其是对一些边缘语境下的教学”[17]。这意味着,教师教育与培训应该更多地以一种对话的方式展开,深入到教师既有的知识和文化中去,让多模态教学融入而不是侵入到教师的日常工作中,让图像成为教师一种可能而不是非此即彼的选择,才更有利于将所学变为所用。

总之,本文对高中英语教师对教材图像解读和利用情况的考察在很大程度上是启示性的,所获得的发现可以帮助我们更深入地理解英语教材中的图像对英语教师教学观念和行为的影响,帮助我们思考课堂环境下图像资源开发的深度,为进一步开展相应的师资培训提供了参考。

[1] GASS S M,SELINKER L.Second language acquisition: an introductory course(Ed.3.)[M].New York and London: Routledge,2008:398-413.

[2] KRESS G R,LEEUWEN T V.Reading images: the grammar of visual design(Ed.2) [M].London: Routledge,2006:1-15.

[3] YASIN M,et al.A visual analysis of a malaysian english school textbook: gender matters[J].Social and Behavioral Sciences,2012(69):1871-1880.

[4] 吴小丽.初中新旧版本英语教科书的对比分析:视觉语法的角度[D].广州:华南理工大学,2013.

[5] CHEN Y M.The semiotic construal of attitudinal curriculum goals: Evidence from EFL textbooks in China[J].Linguistics and Education,2010(21):60-74.

[6] 张德禄,王璐.多模态话语模态的协同及在外语教学中的体现[J].外语学刊,2010(2):97-102.

[7] 郭万群.论间性理论视阈下的大学英语多模态教学与研究:兼论外语教育技术的哲学基础[J].外语电化教学,2013(1):21-26.

[8] 于广.视觉文化语境下的跨文化外语教学探析与思考[J].外语电化教学,2008(1):29-33.

[9] 张征.多模态PPT演示教学与学生学习态度的相关性研究[J].外语电化教学,2013(3):59-64.

[10] 王梅.多模态与多元文化读写能力培养实证研究[J].外语教学.2012(1):66-69.

[11] POYAS Y,EILAM B.Construction of common interpretive spaces through intertextual Loops:how teachers interpret multimodal learning materials[J].Teaching and Teacher Education,2012(28):89-100.

[12] ZHOU Y,et al.Intercultural competence and EFL teaching in China[C]//Jin,L.& Cortazzi,M.(ed.) Researching Chinese Learners: Skills,Perceptions and Intercultural Adaptations.Beijing: Foreign language teaching and research press,2012:217.

[13] 俞理明,袁平华.应用语言学还是教育语言学:对二语习得研究学科属性的思考[J].现代外语,2004(3):282-293.

[14] 姜孟.外语学习者在外语使用中的隐性不地道现象:基于中国英语专业学生的实证研究[J].现代外语,2006(1):44-53.

[15] 许世静,F·麦克尔·康纳利.叙述探究与教师发展[J].教育评论,2008(1):51-69.

[16] 欧阳护华.“单程票”:一个普通教师教改的真实故事[C]//陈向明.质性研究:反思与评论(第二卷).重庆:重庆大学出版社,2008.

[17] 彭君,章婧,胡桢梅,姜孟.心智、语言和认识论:二语习得语言社会化范式的转向[J].英语研究,2012(2):59-77.

[责任编辑:黄晓娜]

[基金项目]四川省哲学社会科学规划办、乐山师范学院学科共建项目(SC12XK001)。

[文献标志码]A A

[文章编号]1002-1477(2016)03-0057-04 1002-1477(2016)03-0061-06

[中图分类号]G633.41 G633.41

[作者简介]张蕾(1968-),女,江苏南通人,中学特级教师。 廖百秋(1976-),男,四川通江人,博士研究生,副教授;周保国(1956-),男,湖北武汉人,博士,教授,博士生导师。

[收稿日期]2015-09-09 2015-11-07

[DOI]10.16165/j.cnki.22-1096/g4.2016.03.015