系统体例、语义框架与古文献释读

邓 飞

(西南大学 汉语言文献研究所,重庆市 400715)

系统体例、语义框架与古文献释读

邓飞

(西南大学 汉语言文献研究所,重庆市 400715)

摘要:古文献的释读涉及方方面面的问题,其中语法问题更难突破。系统体例和语义框架在这方面具有不可低估的价值。孟簋自出土以来,学界研究成果丰硕,但在一些语法问题上我们觉得仍有补充或强调的必要。尤其是其中的一句铭文“朕文考眔毛公遣仲征无需”,其“眔”的词性和“毛公遣仲”的结构问题,目前学界的意见分歧仍较大。从铭文系统内部的人名体例、“征伐”语义框架、“眔”在甲金文中的系统体例等几个方面入手对以上问题进行考察,可以看到“眔”应为介词,“毛公遣仲”表示一个人,应为同位结构。

关键词:体例;语义框架;语法;铭文;古文献

一、引言

甲骨卜辞和铜器铭文这类古文献的释读是一项艰巨的工作。它们大多没有先秦传世典籍提供的直接语言背景。有些词的词性、文句的结构理解很难用读先秦传世文献形成的语感来解决。如铭文“朕文考眔毛公遣仲征无需”中的“眔”的词性和“毛公遣仲”的结构即是如此。我们尝试用内部体例和语义框架来寻找新的突破口。

唐钰明先生说:“铭文是一种书面化程度相当高的文体,这种文体往往语言旧质较迟退出而语言新质较晚进入。”[1]张玉金先生也说:“铸有铭文的青铜器要荐于宗庙,所以金文力求典雅,在遣词造句方面比较保守。还有金文用语已形成固定的模式,后人铸造金文时,很可能套用前人的模式,这是一种惯性。”[2]两位先生都强调铭文是一种严肃、典雅、保守的比较程式化的语言,其用语讲究、格式严格而规范。也就是说,铭文内部系统有着完整的体例问题。

认知语言学认为:“客观主义哲学观与人类对范畴的认识不吻合,也无法帮助我们建立起一个有效的解释人类认知和语言的理论。”[3]55Lakoff提出的经验现实主义也许有助于该问题的解决,他提出了关于意义、真理、知识、客观性和理性的理论,关于人类对范畴的认识以及语言的意义的认知模式理论,以及关于不同文化和语言所反映出的差异以及共性的理论[4]265-266。在这种哲学观念里,意义的地位被提升至一个很高的位置,要解决的问题是语词以及语词所要传达的概念是如何获取意义的。他们把这一问题细化为“意义从何而来”和“意义的结构从何而来”两个问题。

对于“意义从何而来”的问题,经验现实主义认为“意义源于人类的生物机能和人类身处其特定的物理和文化社会环境中而积攒的身体经验和社会经验”[3]56。对于“意义的结构从何而来”的问题,经验现实主义回答是“概念之先的结构”(pre-conceptual structures)。即是说,人类认知中存在的各种概念是有章可循的,每个概念的内部都有自己的构造,而且概念之间也遵循一定的规律,构成一个和谐的体系。概念体系所反映出来的结构不是凭空虚构的,而是源于人类先于概念而出现的身体经验。正如Lakoff所说:“概念结构之所以存在是因为有先于概念的结构存在,概念结构至少部分源于概念之先的结构。”[4]266Lakoff认为在“概念之先”至少存在基本层次结构和意象图示结构[4]267-268。Langacker探讨了意象图示的内部结构[5],意象图示是人类的感知和身体运作程序中一种反复重现的动态模式,使得人类的身体经验具有了结构和连贯性。Johnson认为意象图示的高度概括性和抽象性赋予了它高度的灵活性,我们可以通过它来构造繁杂的经验,从而赋予我们的经验可以把握和操作的结构[6]。

在此基础之上,Talmy对事件框架的概念结构进行了深入的研究,确认了与动词密切相关的6种基本的认知意义成分:图形、背景、运动、路径、方式和原因[7-9]。Langacker主张用“典型事件模型”来解释句法成分和结构,所谓的事件模型,是由许多“概念基型”构成的[10-11],概念基型来自日常生活中反复发生的几种基本身体经验,主要是身体、物体、空间运动,还包括知觉、思维、情感等等。从语义框架结构来考察语句内部要素的特征已经成为当今认知语言研究领域的重要课题。

不难看出,特定的概念结构反映一定的语义框架,该框架要揭示和反映参与其间要素的语义规定。王寅先生也指出:正常的认知模型在本质上是表征知识的一种惯例性抽象形式,是正常使用和理解语句的认知基础[12]。既然在表征知识的过程中要反映语用惯例,那我们是否可以通过考察孟簋铭文中“毛公遣仲”所在的“征伐”语义框架来获得特定成分的语义惯例呢?

二、孟簋铭文的隶释

孟簋为西周早期青铜器,1962年出土于陕西长安县张家坡窖藏。《总集》2696、2697,《考古学报》1962年一期图版二,张家坡图版五、图版六,《断代》91,《综览·簋》298,《铭文选》265,《青全》5·60有著录。三器同铭。从铭文隶定差异来看,大致可以分为五个大类。郭沫若先生隶释作*文中所涉辞例和引用内容的繁简用字尽量依据甲金文的原貌。:

孟曰:朕文考眔(暨)毛公遣仲征無需。毛公易(錫)朕文考臣,自氒(厥)工。對揚朕考易(錫)休,用寧(鑄)茲彝,乍(作)氒(厥)子=孫=其永寶。[13]

马承源先生[14]20、华东师大[15]、陈梦家先生[16]隶释作:

孟曰:朕文考眔毛公遣仲征無需。毛公易朕文考臣自氒/厥工。對揚朕考易休,用茲彝,作氒/厥子子孫孫其永寶。

考古所[17]、张亚初先生[18]、张桂光和秦晓华先生[19]隶释孟簋铭文作:

孟曰:朕文考眔毛公、遣仲征無需,毛公賜朕文考臣,自厥工(功),對揚朕考賜休,用(鑄)茲彝,作厥,子子孫孫其永寶。

吴镇烽先生释作:

孟曰:朕文考眔毛公、遣仲征無需,毛公賜朕文考臣自厥工,對揚朕考賜休,用鑄茲彝,作厥子子孫孫其永寶。[20]

邱德修先生释作:

孟曰:朕文考眔毛公遣仲征無需,毛公賜朕文考臣自厥工,對揚朕考賜休,用茲彝作,氒子子孫孫其永寶。[21]

各家对铭文的隶释、断句差异明显,致使人们对铭文意义的理解也出现不少疑惑。其中涉及多处语法问题,本文试图从文献内部系统性的体例和语义框架角度简析一下铭文“朕文考眔毛公遣仲征无需”涉及的语法问题。

三、关于铭文的人名体例

孟簋铭文中涉及的人物有孟、朕文考、毛公、遣仲(或者毛公遣仲)、毛公等。本文关注的焦点在于,毛公遣仲是应该读断为“毛公、遣仲”表示两个人,还是应该直接读为“毛公遣仲”表示一个人。考古所编《殷周金文集成》(增订本)、张亚初、陈梦家、吴镇烽、武振玉[22]191等先生均将“毛公遣仲”断开来读,把“毛公遣仲”理解为“毛公”和“遣仲”两人。李学勤先生视“暨”为“参预”义,认为这一句“是说孟的父亲参加过毛公等指挥的战役”[23]。其“毛公等”也是将“毛公遣仲”视作“毛公”和“遣仲”两人。

陈梦家先生在谈论《孟簋》“毛公”时说:

此毛公即《班簋》之毛公,亦即下器《毛公旅鼎》之毛公,与中非一人。中乃虢城公,参本书下编《虢国考》。《鼎》(《三代》4.21.2)之中亦虢之后,然鼎铭较晚,与此非一人。[16]

郭沫若先生认为孟簋中的“毛公遣仲”应该是《班簋》铭文中的“毛公”,又称“毛公遣”*张政烺先生批注时认为《班簋》中的“遣”非为人名,而是一个动词。。马承源先生说:“毛是封国,毛叔郑之后,公为尊号,遣仲乃其名。”[14]191-192商艳涛先生讨论铭文“朕文考眔毛公遣中征无需”时没有点断,或认为是一个人[24]256。

虽然直接读为“毛公遣仲”,视作一个人比较适合铭文中“征伐”语义框架的内在规定,但是直接读为“毛公遣仲”,则与后文的“毛公”构成了全称和简称的关系。全称是“封地+尊号+名”格式,简称是“封地+尊号”格式,而没有直接简称其名“遣仲”。这种情况是否符合铭文的人名称谓体例呢?

我们以《集成》*文中“集成”是中国社会科学院考古研究所编、中华书局2007年出版的《殷周金文集成》(修订增补本)的简称。为参照,全面统计铭文中人名称谓的使用情况,不同铭文的铜器中,人名全称和简称同时出现于一器中的有108个,人名全称和简称的使用确实遵循着严格的规范。第一类,对位尊者,先全称,后简称,简称用“尊号”。涉及10个器*这些器中人名全称和简称的具体情况如下:它们是:胡侯-侯(《集成》948)、濂公-公(《集成》2659)、师雍父-父(《集成》2721)、王母氏-氏(《集成》3931)、王姜-姜(《集成》4300)、尝公-公-公-公(《集成》5433)、井侯-侯-侯-侯(《集成》6015)、仲竞父-竞父(《集成》6008)、益公-公-公-公(《集成》10322)、伯父-伯父-伯-伯(《集成》4269)。。如:

(2)隹四月。初吉甲午。王雚于嘗公東宫。內鄉于王。王易公貝五十朋。公易厥涉子效王休貝廿朋。效對公休。用乍寶尊彝。烏虖。效不敢不萬年。夙夜奔走揚公休。亦其子子孫孫永寶。(效卣,《集成》5433)

第二类,铭文中位卑者简称可以直接称呼其名。这种情况只出现在作器者一方自称时,另外的情况均不可。如:

(6)隹五月壬辰。同公才豐。令宅事白懋父。白易小臣宅畫毌,戈九,昜金,車馬兩。揚公白休。用乍乙公尊彝。子子孫孫永寶。其萬年。用鄉王出入。(小臣宅簋,《集成》4201)

(7)唯王南征才□。王令生辨事〔于〕公宗。小子生易金。鬰鬯。用作簋寶尊彝。用對揚王休。其萬年永寶。用鄉出入史人。(小子生尊,《集成》6001)

铜器铭文多为追记先祖和父辈们的功业,写作器者本人事迹的较少。在《殷周金文集成》所收铭文中,人名称谓简称时直接用其私名的很少。这种情况主要集中在殷商末期和西周早期这个时间段,原因估计与殷商时期卜辞以记录当时事件有关。要作器者记录自己参与的当时事件,在其中称谓自己时,使用私名的几率要高得多。其他原因值得进一步调查。

孟簋是孟追述父辈接受赏赐之事,“毛公遣仲”是尊者、上位者、赏赐者,铭文对人名的使用只能是全称用“毛公遣仲”,简称用“毛公”。也严格遵循了铭文中位尊者人名“先全称后简称”(毛公遣仲-毛公)、“简称用尊号”(毛公)的行文格式,因为不是位卑者,所以简称不用私名“遣仲”,这也是“遣仲”不能单独在下文中出现的原因。从铭文人名的使用规律可以旁证该铭文中的“毛公遣仲”和“毛公”实际上是一个人。

四、“征伐”的语义框架

铭文“朕文考眔毛公遣仲征无需”中“征”是该语义框架的核心。一个词的语义框架是相对稳定的。如果我们能够定义一个语义框架的要素,能够弄清楚要素之间的关系,则能够对该铭文所涉及的相关问题有一个更清晰的了解。

为了把“征”所在的语义框架展示得更清晰,我们把与“征”同属于一个语义场的“伐”一起纳入考察范围。我们暂时只考察如“朕文考眔毛公遣仲征无需”有多参与者的情况。

(一)“征”的语义框架

在“征”的语义框架中,如果是多参与者,连接参与者的词是“命、以、从”。

一是用“命”。如:

(9)王命益公征眉敖。(乖伯歸夆簋,《集成》4331)*该铭文中“征”郭沫若先生认为是“征伐”义。参见:郭沫若.两周金文辞大系及图录考释:下册[M].上海:上海书店出版社,1999:148.洪家义.金文选注绎[M].南京:江苏教育出版社,1988:472.

二是用“以”。如:

三是用“從”。如:

(11)鴻叔從王員征楚荊。(鴻叔簋,《集成》3950)

(12)以乃族從父征。(班簋,《集成》4341)

(14)厥不從厥右征。(師旂鼎,《集成》2809)

(15)啟從王南征。(啓作祖丁尊,《集成》5983)

(16)師旂眾僕不從王征于方。(師旂鼎,《集成》2809)

(17)唯叔從王南征。(唯叔鼎,《集成》2615)

(18)王令遣捷東反夷,疐肇從遣征。(疐鼎,《集成》2731)

可见,在“征”的语义框架中,如果直接和间接参与征战的主体非一方,则用“命、以、从”作为参与者的连接词。这三个词可以分为两组:

“命”“以”为一组,即NP1+命/以+NP2+VP(征)

“從”单独为一组。即NP1+從+NP2+VP(征)

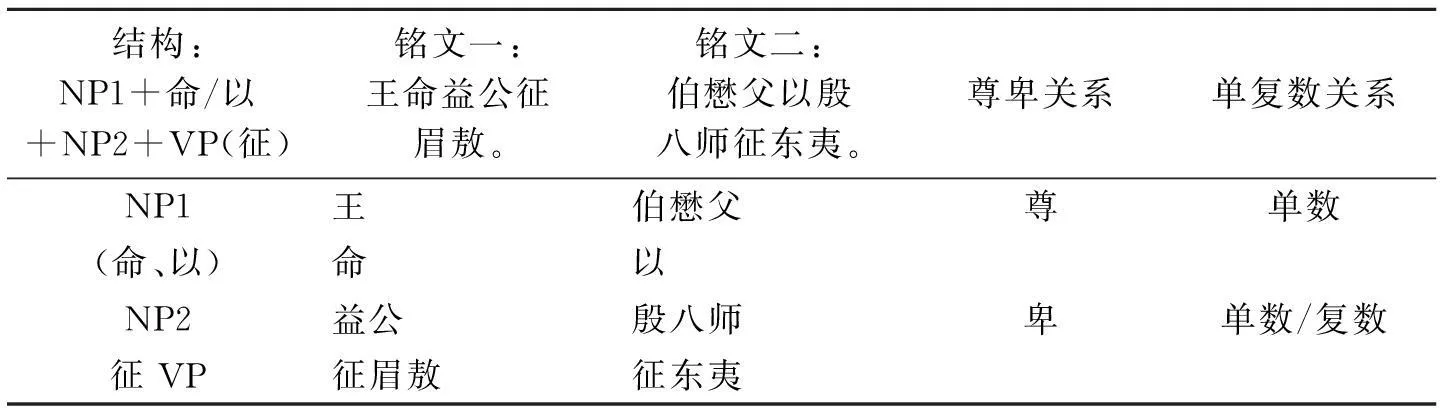

表1 NP1+命/以+NP2+VP(征)结构

表2 NP1+从+NP2+VP(征)结构

如果地位在上者要置于句法结构的前端,位于主题位置,则用“NP1+命/以+NP2+VP(征)”一组,即“上位者+命/以+下位者+征”形式*这种情况到了西周晚期似乎有例外,虢仲盨盖铭文:“虢仲以王南征。伐南淮夷。在成周。作旅盨。兹盨有十又二。”(虢仲盨盖,《集成》9.4435,西周晚期)铭文“虢仲以王南征”中“虢仲”为下位者,“王”为上位者,用此却为“以”。《大系》解释为“与”。“以”释作介词,义为“同”、“跟”,这是铭文常用法,可以参见崔永东《两周金文虚词集释》第14-15页。所以“虢仲以王南征”例应归入第四类,与“及”同类。并非例外现象。,下位者是跟随者、偕同者,则位于其所在小句句法结构的后位。

如果地位在上者要置于其所在小句结构的后位,则用“NP1+从+NP2+VP(征)”一组。即“下位者+从+上位者+征”形式。地位次者位于其所在小句结构的主题位置。总之,在“征”的语义框架中,连接词“命/以”“从”要揭示“征伐”动作行为参与者的地位关系和句法位置关系。

(二)伐的语义框架

再看与“征”处于同一个语义场的“伐”。如果“征伐”行为的参与者是多方,用以连接多方参与者的词是“命、令、率、以、从、及”。

一是用“命、令”。如:

(20)隹王令南宮伐反虎方之年。(中方鼎,《集成》2571)

(21)王廼命西六師、殷八師:撲伐噩侯馭方,勿遺壽幼。(禹鼎,《集成》2833)

(22)隹王令明公遣三族伐東國。(明公簋,《集成》4029)

二是用“率、遣、以”。如:

(24)師俗率齊以遂人□□伐長必。(史密簋)

(26)亦唯噩侯馭方率南淮夷、東夷廣伐南國、東國。(禹鼎,《集成》2833)

(27)子犯及晉公率西之六師博伐楚荊,孔休。(子犯編鐘)

(28)隹王令明公遣三族伐東國。(明公簋,《集成》4029)

三是用“從”。如:

(30)過白從王伐反荊。(過伯簋,《集成》3907)

四是用“及”。如:

(34)周伯邊及仲偁父伐南淮夷。(仲偁父鼎,《集成》5.2734)

(35)子犯及晉公率西之六師博伐楚荊,孔休。(子犯編鐘)*该器为春秋晚期,参见:刘雨、卢岩.近出殷周金文集录:第1册[M].北京:中华书局,2002:16.

在“伐”的语义框架中,如果“征伐”动作行为的参与者有多方,则用“命、令、率、遣、以、从、及”来连接参与者。这些词同样可以分为两组:

一组是“命、令、率、遣、以”。即NP1+命/令/以/率/遣+NP2+VP(伐)。“率、遣、以”是同义词,都是率领、派遣的意思。

一组是“从、及”。即NP1+从/及+NP2+VP(伐)。

可见,同属于一个语义场的“征、伐”的语义框架的内在规定是一致的*笔者目前只统计了铭文中有多方参与的“征伐”语义结构,其内部规律是统一的。时代和材料延伸之后是否适用有待进一步的考察。:(1)“征伐”动作行为的参与者非一方时,要用连接词。(2)连接词有两组,一组是“命令”支配组,一组是“从”跟随组。(3)位尊者、命令发布者以及位次者所在句法结构中的位置不同要采用不同组类的词来连接。(4)位尊者位置为单数名词,而位次者位置可以为复数名词或者多个对象。即是说,可以从既定语法语义框架来推断相关的语义事实。

铭文“朕文考眔毛公遣仲征无需”揭示了“征伐”行为的参与者是“朕文考”“毛公遣仲”。铭文记录了“毛公”赏赐“朕文考”,可见“毛公”是上位者、位尊者,是征战行动的主持者和命令的发布者。“朕文考”是被赏赐的对象,当是下位者,其地位次于毛公,是征战行动的参与者和辅助者。

在“征伐”语义框架里,“从、及”之后为位尊者、发令者,“眔”与“及”同义,拥有相同用法,在铭文“朕文考眔毛公遣仲征无需”中位于“眔”之后的“毛公遣仲”也为位尊者、发令者。这恐怕不是偶然的。“征伐”语义框架中,位尊者和发令者是单数名词,把“毛公遣仲”理解为一个人,理解为一个同位结构恐怕比较适合铭文中“征伐”语义框架的内在要求。

五、从内部系统看“眔”的词性

铭文“朕文考眔毛公遣仲征无需”中的“眔”是否可能是介词呢?能否得到甲骨金文内部系统性的体例特征的支持呢?崔永东先生“眔”下列有介词用法,但是没有涉及该铭文[25]。陈永正先生对两周金文中“眔”的介词用法及其来源进行了详尽的分析。他说:

“眔”是殷代和西周特有的联结词,“眔”的本义为动词,有逮及之义。《方言》卷三:“闗之东西曰‘沓’,或曰‘及’。”沓,即眔。《说文·目部》:“眔,目相及也。”因用为相及之意。甲骨卜辞中常用此义。……西周金文中,“眔”亦有“及于”之义。……这些“眔”字,表示疆田“到达”什么地方,虽是动词,其意义已不很“实在”,由这个意义再虚化为介词,则有“跟”“与”之意。[26]

张玉金先生亦认为铭文中“眔”有介词用法。[27]武振玉先生亦认为铭文中“眔”有介词用法。[22]148共有9例:

(36)易君我隹易壽。我不能不眔縣白萬年保。(縣妃簋,《集成》4269)

(39)公廼出厥命,賜……厥眔公出厥命:井伯、榮伯、尹氏、師俗父、遣仲,公廼命……(永盂,《集成》10322)

(40)友對揚王休,用作厥文考尊簋,友眔厥子子孫孫永寳。(友簋,《集成》4194)

(41)子子孫孫永寳,用享于宗。士父其眔□姬萬年。(士父鐘,《集成》145)*原著该条铭文引用有误,应该是:“士父其眔□姬万年,子子孙孙永寳,用享于宗。”(士父钟,《集成》145)

(42)用自作寳尊簋,走其眔厥子子孫孫萬年永寳用。(走簋,《集成》4244)

(44)仲師父其用友。眔厶倗友飲。(仲師父壺,《集成》9672)

卜辞中“眔”有介词用法为学界接受是比较晚的。向熹先生认为卜辞中“眔”有介词用法[28]。张玉金先生认为甲骨卜辞中“眔”有介词用法,并作了详尽的阐述[27,29-30[30],可以作状语、补语,如:

(45)甲辰卜:大乙暨上甲酒,王受有祐?/弜暨?/□先上甲酒?吉。/三報二示暨上甲[酒],王受祐?/弜暨?(屯南2265)

(46)鏞鼓其暨熹鼓尊?/弜尊?(合31017)

(47)弜先酒暨祖乙?(合27204)

(48)己未卜:其侑歲于兄己一牛?/己未卜:其侑歲暨兄庚牢?(合27615)

喻遂生先生也认为有少数“眔”有介引功能[31],如:

(49)暨二〔父〕酒?(合27433)

(50)弜尊?/庸壴其暨熹壴尊?(合31017)

(51)庚寅貞,〔乇〕自上甲,其暨大甲酒?(合32388)

学界已基本认同卜辞中“眔”有动词、副词*考虑到“眔”的副词用法与论文讨论关系不大,此不详述。、介词、连词的用法。虽然认为甲骨卜辞、铜器铭文中“眔”有介词用法,但铭文“朕文考眔毛公遣仲征无需”中的“眔”学界基本上还是认同连词用法。崔永东先生《两周金文虚词集释》认为“眔”有介词用法,如:“令眔奋先马走。”(令鼎,《集成》2803)“□贾眔子鼓铸旅簋。”(贮簋,《集成》4047);“眔”有连词用法,如:“命女司成周里人眔者侯、大亚,讯讼罚。”(簋,《集成》4215)“令女司乃且旧官小辅眔鼓钟。”(师簋,《集成》4325)并指出了二者的区别。他说:

连词,亦犹“及”也,“与”也。其所与上条*“上条”指著作中前文的“介词”条。异者,乃因上条引进动作之偕同者,此条仅表等列关系也。[25]

可见,“眔”作介词是“引进动作的偕同者”,“不是把两个名词联结起来”,而作连词时表“等列关系”,是判断介词和连词的标准和界限,怎样才知道是“引进动作的偕同者”还是表“等列关系”?我们觉得还是要回到铭文“朕文考眔毛公遣仲征无需”提示的事件语义框架中来,了解各部内在的语义要求,将有助于我们对各部分关系的判断。

“朕文考眔毛公遣仲征无需”铭文的时代,华东师大《金文引得》断为西周中期,《铭文选》把孟簋断代为西周懿王时期,恐欠妥。《集成》(修订增补本)把孟簋断代为西周早期。陈梦家先生《西周铜器断代》把孟簋断代为康王器。郭沫若先生说:“此器形制甚古,当在周初。成王时器有《班簋》,有‘三年静东国’之语。人物毛公,又称毛公遣,当即此毛公遣仲。此与《班簋》均当为成王时器。”[13]虽然郭沫若、陈梦家、张亚初先生在孟簋的具体时间断代仍有分歧,但都断为西周早期,这应该是可信的。它与殷商甲骨卜辞时间相续,且为时不远,说“眔”仍有介词用法是可以接受的。

六、结语

笔者认为,从文献内部系统性的体例和语义框架出发,可以很好地解释孟簋铭文“朕文考眔毛公遣仲征无需”所涉及的“眔”的词性问题和“毛公遣仲”的结构问题。

孟簋铭文“朕文考眔毛公遣仲征无需”中的“眔”应理解为介词。这得到了甲金文文献内部系统性的体例特征支持,且连词表示的是等列关系,事实上,铭文不可能理解为“毛公遣仲眔朕文考征无需”。第一,作器者是“孟”,“朕文考”是“孟的文考”,这是信息表达中的已知信息,是交流的起点,或者说是中介桥梁。第二,“毛公遣仲”为尊者,应该是征战行为的主持者,“朕文考”是参与者、听人号令者,二人不可能处于“等列关系”中。第三,从语用和文化角度看,作为尊者的“毛公遣仲”要跟随下属“孟之文考”去征战,这恐怕也比较难以理解。

在“征”和与它同属一个语义场的“伐”的语义框架的内在规定性是一致的。处于尊位的将令发布者是单数名词,而处于次要位置的是战争的参与者则可以为集合名词,或者直接使用复数。我们认为“毛公遣仲”处于尊位,是将令的发布者,应该理解为单数,是同一个人更理想。

从铭文人名使用体例上看,对位尊者的人名体例是“先全称后简称”“简称尊号”。对位卑者或者作器者一方的人名使用体例,基本上也是“先全称后简称”,简称可以称呼私名。孟簋铭文中,先全称“毛公遣仲”,后简称“毛公”而非私名“遣仲”,这完全符合铭文中人名使用体例。这也可以辅助证明孟簋铭文中的“毛公遣仲”和“毛公”为同一个人。“毛公遣仲”是一个同位结构,而非联合结构。

参考文献:

[1]唐钰明.其、厥考辨[J].中国语文,1990(4):293-297.

[2]张玉金.西周汉语语法研究[M].北京:商务印书馆,2004:15-16.

[3]认知语言学与隐喻研究[M].北京:外语教学与研究出版社,2005.

[4]LAKOFF G. Women, fire, and dangerous things[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1987.

[5]LANGACKER R W. Foundation of cognitive grammar: theoretical prerequisites[M]. Stanford: Stanford University Press, 1987:217.

[6]JOHNSON M. The body in the mind[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1987: 28.

[7]TALMY L. Force dynamics in language and thought[G]//WILLIAM H,EILFORT P,KROEBER,PETERSON K, eds. Papers from the parasession on causatives and agentivity. Chicago: Chicago Linguistics Society, 1985.

[8]TALMY L. Lexicalization patterns: semantic structure in lexical forms[G]//TIMOTHY S, eds. Language typology and syntactic description. Vol.3. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

[9]TALMY L. Force dynamics in language and cognition[J]. Cognitive science,1988(12).

[10]LANGACKER R W. Foundation of cognitive grammar vol.Ⅱ: descriptive application. Stanford, California: Stanford University Press, 1991.

[11]LANGACKER R W. Grammar and conceptualization. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000.

[12]王寅.认知语法概论[M].上海:上海外语教育出版社,2006:101.

[13]郭沫若.长安县张家坡铜器群铭文汇释[J].考古学报,1962(1):1-14.

[14]马承源.商周青铜器铭文选:第3册[M].北京:文物出版社,1988.

[15]华东师范大学中国文字研究与应用中心.金文引得[M].南宁:广西教育出版社,2001:312.

[16]陈梦家.西周铜器断代:上册[M].北京:中华书局,2004:131.

[17]中国社会科学院考古研究所.殷周金文集成:第3册[M].修订增补本.北京:中华书局,2007:2345-2347.

[18]张亚初.殷周金文集成引得[M].北京:中华书局,2001:75.

[19]张桂光,秦晓华.商周金文摹释总集:第3册[M].北京:中华书局,2010:635.

[20]吴镇烽.商周青铜器铭文暨图像集成:第11册[M].上海:上海古籍出版社,2012:160.

[21]邱德修.商周金文集成释文稿:第5册[M].台北:五南图书出版公司,1986:689-690.

[22]武振玉.两周金文词类研究[M].北京:线装书局,2010.

[23]李学勤.邿子姜盘和“及”字的一种用法[G]//中国文字研究:第1辑.南宁:广西教育出版社,1999:268-272.

[24]商艳涛.西周军事铭文研究[M].广州:华南理工大学出版社,2013.

[25]崔永东.两周金文虚词集释[M].北京:中华书局,1994:51.

[26]陈永正.西周春秋铜器铭文中的联结词[G]//古文字研究:第15辑.北京:中华书局,1986:315-316.

[27]张玉金.也论殷墟甲骨刻辞中“暨”的词性[J].殷都学刊,2004(2):1-5.

[28]向熹.简明汉语史[M].北京:高等教育出版社,1993:13.

[29]张玉金.甲骨文虚词词典[M].北京:中华书局,1994:20-21.

[30]张玉金.甲骨文语法学[M].上海:学林出版社,2001:83.

[31]喻遂生.甲骨文“暨”语法研究[G]//张显成,郭作飞.海峡两岸出土文献语法研究论文集.重庆:西南师范大学出版社,2015:94.

责任编辑韩云波

网址:http://xbbjb.swu.edu.cn

中图分类号:H109.2

文献标识码:A

文章编号:1673-9841(2016)02-0155-09

基金项目:国家社会科学基金项目“殷商甲骨卜辞时间范畴的个性表达和断代演化研究”(13XYY017),项目负责人:邓飞;中国博士后科学基金第七批特别资助项目“卜辞时间路径构式及其原型的跨域差异研究”(2014T70841),项目负责人:邓飞;中央高校基本科研业务费专项基金重大培育项目“殷商古文字古汉语国际教育建构的预研究”(SWU1509399),项目负责人:邓飞;重庆市博士后特别资助项目“甲骨卜辞时间表达式的群组差异研究”(XM201359),项目负责人:邓飞。

作者简介:邓飞,文学博士,西南大学汉语言文献研究所,副研究员。

收稿日期:2015-10-13

DOI:10.13718/j.cnki.xdsk.2016.02.020