从“受福不傩”到“着戏为傩”

—— 傩舞的历史根源与文化流变

于 平(南京艺术学院 舞蹈学院,江苏 南京 210013)

从“受福不傩”到“着戏为傩”

—— 傩舞的历史根源与文化流变

于 平(南京艺术学院 舞蹈学院,江苏 南京 210013)

傩舞,是傩礼的有机构成,傩舞研究始终乃学界关注傩礼之焦点。本文以甲骨文、神话、习礼残存以及丰富史料文献为考据,以“受福不傩”至“着戏为傩”为论述中心,探讨傩舞形成的深层原因及其历史淘洗后的嬗变。明确了傩礼的功能与结构;揭示了“方相”作为面具的存以“亡人魂气”;辨析了傩礼的“祭厉鬼”与厉鬼的“化黄熊”、傩礼“蒙熊皮”与“能乐”、傩礼与“堇”和厉鬼之“蠆”的关系,并比较了“傩”的本字及其重要关联字的释读。为深入理解傩礼腊日之时、面具之式和逐疫之势的源流,坚守其内涵,做了颇有见地的解读。

傩舞;受福不傩;着戏为傩;历史根源;文化流变

傩舞,是傩礼的有机构成。作为原始积淀而渐成的祭礼仪轨,傩礼在结构上更多地呈现为某种人体动作形态——这种被节制、被规范的动态由于鲜明的情绪状态和特定的程式风格而被称为“傩舞”。江西南丰的傩神庙镌有一副对联:上联曰“近戏乎非真戏也”,下联曰“国傩矣乃大傩焉”。后世的傩舞表演近“戏”,说它“非真戏”指的是它“本乎礼”;这个既冠以“国”又号称“大”的傩,至少在有周一代就是若干盛大的祭礼活动。汉•许慎撰《说文解字》释“傩”,谓之“行人节也。从人难声。《诗》曰‘佩玉之傩’。”仅从字面来看,似乎有些语焉不详。“傩”之“行人节也”,指的是一种被节制、被规范的动态;而列举《诗经》的“佩玉之傩”,按《说文解字》对“灵”之释义,“灵巫以玉事神”,也指出了傩之“佩玉”与“事神”之祭礼相关。实际上,“傩”就其内质而言,是一种重要的祭礼仪轨;也可以说,“傩舞”就其本质而言是“傩礼”的动态呈现。《说文解字》释“礼”,谓之“履也。所以事神致福也。从示从豊,豊亦声。”“履”乃“足所依”,也就是“鞋”;“豊”(也即“礼”之繁体“禮”的右部)为“器曲受物之形”,当然也就是“事神”的牺牲供奉。也就是说,“傩”之为“礼”,与初民的其它祭礼仪轨在功能上相似,无非是“事神致福”。在这里,“致福”是“事神”的目的,而“事神”是“致福”的路径——这个路径不仅要供奉“受物”和“器曲”,而且要以庄肃的神态和谨严的动态去“供奉”——这便是“傩”之称为“行人节也”的真实含义。

一、《礼记》与《周礼》明确了傩礼的功能与结构

《礼记》和《周礼》是最早记载“傩”的历史文献。在这两部文献中,显然都是把“傩”视为一种“礼”来记载的。稍加分析,我们可以看到《礼记》侧重于记载傩礼“事神”的功能,而《周礼》则侧重于记载于傩礼“致福”的结构。《礼记•月令》载:“季春之月,命国傩,九门磔攘,以毕春气;……仲秋之月,天子乃傩,以达秋气;……季冬之月,命有司之大傩,旁磔,出土牛,以送寒气。”一年之中,春、秋、冬三季都要行傩礼,功能分别是“毕春气” “达秋气”和“送寒气”。从与之相应的祭礼仪轨来看,“毕春气”最为重要,所以称其祭礼为“命国傩”---是不同于“天子乃傩”、“命有司大傩”的举国之祭礼。《礼记》郑玄注曰:“春傩,难阴气也。阴气至此不止,害将及人,所以及人者阴气右行。此月之中,日行历昴,昴有大陵积尸之气,气佚则为厉鬼,随而出行,命方相氏帅百隶索室驱疫以逐之。”方相氏、帅百隶、索室驱疫,均出自《周礼》一书,这里暂不展开。在郑玄注释中值得关注的,在于“毕春气”是驱逐可化为“厉鬼”的“大陵积尸之气”。著名学者丁山在《中国古代宗教与神话考》一书中指出:“厉、傩两字一声之转,凡《祭法》、《檩弓》及《左传》、《山海经》所谓‘厉’者,在其它记载里则谓之‘傩’。……郑玄总是以‘逐厉鬼’的意义释‘傩’,可见‘傩’即‘祭厉神’。”也就是说,《礼记》所载傩礼的“事神”功能也即“祭厉神”。

关于傩礼的“致福”结构,《周礼•夏官》载:“方相氏掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时傩,以索室驱疫。大丧,先柩,及墓,入圹,以戈击四隅,驱方良。”请注意,这里虽然记载了傩礼的“致福”结构,但记载的是有别于“国傩”、“天子乃傩”、“有司大傩”的“时傩”。“时傩”可以理解为应时之“傩”,而所应之“时”从文中来看便是“大丧”。在《礼记》郑注中,我们可以看到傩礼的“事神”功能是“逐厉鬼”,而《周礼》明确说是“驱方良”。“方良”即“魍魉”,考虑到郑玄注释《礼记》用了《周礼》“方相氏帅百隶索室驱疫”之句,可以认为郑玄所谓“厉鬼”也即《周礼》所载“方良”。很显然,这是“国傩”所具有的整体性功能在“时傩”中的具体化应用。从这段记载中我们可以看到,参与傩礼“事神”者的头领是“方相氏”,其所率之众为“百隶”。先看“百隶”,“百”是数量词,言“时傩”者众多;“隶”,按《说文解字》的释义为:“及也。从又从尾省。又持尾者从后及之地也。”也就是说,“隶”是个会意字,是以手()持尾()之意。古歌《葛天氏之乐》有“三人操牛尾”之言,或许有此之意。那么“方相氏”呢?这里的关键字是“相”,按《说文解字》的释义为:“省视也。从目从木。《易》曰:‘地可观者,莫可观于木’;《诗》曰:‘相鼠有皮’。”所谓“省视”,“省”的本义也就是“视”,《说文解字》释“省”为:“视也。从眉省从屮()。古文从少从囧”。其实,从“省”之“古文”来看,那个“囧”的部分正是“方相”之形——也即“面具”。“方相氏”用今天的话来说就是“戴面具者”。对这个“戴面具者”的头领,《周礼》的记载甚为详细,说是“掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾。”这里的“玄衣朱裳,执戈扬盾”比较好理解,“掌蒙熊皮,黄金四目”则需进一步分析。

二、傩礼的“祭厉鬼”与厉鬼的“化黄熊”

还是要回到傩礼的“事神”功能。如前所述,傩礼的“事神”功能是“祭厉神”,也就是“逐厉鬼”。《左传•昭公七年》载:“子产曰:鬼有所归,乃不为厉……匹夫匹妇强死,其魂魄犹能凭依于人,以为淫厉。”也就是说,“厉鬼”是魂魄无所归之“鬼”(《说文解字》释“鬼”为“人所归为鬼”);而魂魄无所归的“强死”者,用今天的话来说即“非正常死亡”的人,其魂魄会“凭依于人”。“逐厉鬼”或曰“祭厉神”的实质,就是不让它“凭依于人”而“有所归”。《论语•乡党》提到了“乡人傩”,曰:“乡人傩,孔子朝服而立于阼阶。”这段话,在《礼记•郊特性》中写作“乡人禓,孔子朝服立于阼阶,存室神也。”郑玄注曰:“禓,强鬼也。谓时傩,索室驱疫逐强鬼也。禓,或为献,或为傩。”郑玄的意思是,“禓”在有的文献中写作“献”或写作“傩”,它的本义指的就是“强鬼”(能凭依于人的“强死”之鬼)。《说文解字》释“裼”为“道上祭”,按郑玄的注释,属于傩礼中遇“大表”而举行的“时傩”;因属“乡人”之所为,固又称“乡人傩”。从上述《礼记》“孔子朝服立于阼阶,存室神也”的记载,傩礼之“祭厉神”也有可能会“惊室神”;所以遇有“道上祭”的“乡人傩”,孔子不仅要立于“阼阶”而且要身着“朝服”,目的也在于“事神致福”。

“厉鬼”是魂魄“无所依”之鬼,这魂魄在“凭依于人”之前,往之以“黄熊”之形入人梦境。《左传•昭公七年》载:“……梦黄熊入于寝门,其何厉鬼也?”《国语•晋语》中也有相似的记载。为什么要把“黄熊”视为“厉鬼”,这大概可以追溯到关于鲧的传说。鲧为禹之父,因窃天帝之息壤以堙洪水,被天帝命火神祝融诛杀于羽郊。《楚辞•天问》便有“化为黄熊,巫何活焉?……何由并投,而鲧疾修盈”的记载。鲧被“诛杀”而亡身,属于非正常死亡的“强死”之鬼;“强死”之鬼的魂魄“无所归”就可能“凭依于人”,“巫何活焉”意味着要对其加以“超度”。《国语•晋语》载:“昔者鲧违帝命,殛之于羽山,化为黄熊,入于羽渊。”在有的版本上,“化为黄熊”又写作“化为黄能”。很显然,这个“黄熊”不是今日所说的“熊”,它的实指是“能”。什么是“能”呢?《尔雅•释鱼》的释义为:“鳖三足,能”。也就是说,遁入人之梦境的“厉鬼”,其所幻化的“黄熊”或曰“黄能”,其实是“三足鳖”,“”之下部是“三点”而非“四点”,读音同“傩”。其实不仅有鲧被诛杀而化为“黄熊”的传说,鲧之子——我们后世敬重的“大禹”也传说曾“化为熊”。《淮南子》载:“禹治鸿水,通轘辕山,化为熊。谓塗山氏曰:‘欲饷,闻鼓声而来。’禹跳石,误中鼓,塗山氏往;见禹方作熊,惭而去。”鲧被诛杀后“化为黄熊,入于羽渊”,禹为“治鸿水,通轘辕山,化为熊”——著名学者丁山在《中国古代宗教与神话考》一书中认为“熊非入水之物,鲧和禹之所化其实是‘能’——三足鳖。”区别只在于鲧之所化乃是厉鬼“黄熊”,禹之“化为熊”与“厉鬼”无关。

三、“方相”作为面具是为了存以“亡人魂气”

“黄熊”的真身是“黄能”,而“能”(也可写作“熊”)是可“入羽渊”、可“通轘辕”的“三足鳖”。由此而言,方相氏的“蒙熊皮”也即“蒙能皮”,而所“蒙”之“能皮”应该就是“鳖甲”。郑玄注释《周礼•夏官•方相氏》,曰:“蒙,冒也。冒熊皮者以惊疫疠之鬼,如今魌头。”作为对“郑玄注释”的再阐释,“孙诒让正义”曰:“云‘如今魌头’也者,御览(《太平御览》)《礼仪部》引《风俗通》云:“俗说亡人魂气飞扬,故作魌头以存之’……方相氏黄金四目,衣赭,稀世之‘䫏’貌,非生人也,但具像耳目。字又作“倛。荀子《非相篇》:‘仲尼之状,面如蒙倛’,杨注云:‘倛,方相也’。又引韩盖‘周时谓方相所蒙熊皮、黄金四目为‘皮倛’。汉‘ 魌头’即周之‘皮倛’。从上述注释来看,我们可以得出这样几点认识:其一,如今所称“面具”或“假面”,彼时可称为“倛”。所谓“面如蒙倛”,说的就是“脸上像戴了面具”。其二,周代的面具称“皮倛”,如“鳖甲”般可戴在脸上,这种“戴”的方式称为“蒙”;汉代称为“ 魌头”的,不是“假面”而是整体从头上套下的“套头”,所以将其“戴”的方式称为“冒”而不是“蒙”。其三,根据“倛,方相也”的说法,彼时的面具亦可称为“方相”(因为戴面具而改变了面相);方相氏指的就是“戴面具者”。其四,“蒙能皮”也即戴“鳖甲”以改变自己的面相,作用是在“逐厉鬼”时存以“亡人魂气”。

与“蒙熊皮”相关的是“黄金四目”。既然“蒙熊皮”的作用是藉此存“亡人魂气”,而这个作为“厉鬼”的“亡人魂气”又常幻化成“黄熊”,取“黄熊”之皮(黄鳖甲)蒙面为“倛”就是再自然不过的了。《说文解字》释“黄”为“地之色也”,以此存“亡人魂气”似具有“入土为安”的意味。可以认为,“黄金四目”是对“蒙熊皮”之“皮倛”的进一步描绘,“黄金”是色彩而“四目”是相貌——这个“黄金”着意强调的就是“黄”,因为《说文解字》在“金”的释义时说“五色金也,黄为之长”,而这个“四目”不是指有“四只眼”,因为《说文解字》对“四”的释义是“象四分之形”(象形字),近似于我们前面提及的“囧”的相貌。看来,古人对“厉鬼”的恐惧有加,对这个“逐厉鬼”或曰“祭厉神”的仪式也就格外重视:不仅要取“熊皮”(鳖甲)为“蒙”而且要加以“黄金四目”的描画;进一步,还要着黑上衣红下裙(玄衣朱裳)、耍弄起兵器执戈扬盾方可进行。由此可以揣测,这种“傩舞”会呈现出一种“武舞”的风貌。

四、“能乐”是对傩礼“蒙熊皮”为面具的佐证

不少人类学家通过对原始民族的研究,发现在他们之中有个相当普泛的观念,即认为“死亡”是返回氏族图腾那儿去,只有这样的返回才算“有所归”。“厉鬼”以“黄熊”之相显现,就鲧而言或许也算是一种“归”——返回其氏族的图腾。鲧“化为黄熊”而禹“化为熊”,说明“熊”(也即前作为“三足鳖”的“能”)是其氏族图腾。其实,追溯这种以“能”为实质的“熊”图腾,首当其冲的是与炎帝并列为中华民族始祖的黄帝。黄帝号“有熊氏”又号“轩辕氏”。龚维英在《周族先民图腾崇拜考辨——兼说黄帝族、夏族的图腾信仰》一文中认为“轩辕”实为“天鼋”。因为据《国语•晋语》载:“黄帝以姬水为成……故黄帝以姬为姓。”而姬姓传人周族则宣称“我姬氏出自天鼋”。这一方面在于强调周族与黄帝族一脉相承,另一方面也点明了黄帝自号“轩辕”的实质就是“天鼋”(神鳖)。与“轩辕”的实质是“天鼋”可以相互印证的,是“有熊氏”的自号实质是“有能氏”——因为“能”与“鼋”正是同一物种。

我们知道,日本有一种古老的假面舞蹈叫“能乐”。常任侠在《中国舞蹈史话》一书中指出:“大傩开始涂面,以威吓敌人,后转变为面具。面具也叫‘傀儡’ ……中国的傀儡舞在唐代曾传之日本。日本在镰仓时代,‘能乐’盛行,‘能谣曲’与傀儡舞有密切的关系。‘能乐’何以名之为‘Noh’,它可能是‘傩’(No)的转变。‘能’是唐以来‘No’的习用汉字注音。”‘能乐’作为日本的假面舞蹈,其所蒙假面又称“能面”。柳春编译的《日本民俗舞蹈中的假面》(载《舞蹈艺术》第6期)指出“能面”共由翁面、尉面、鬼神面、怨灵面、女面、男面6个系统构成。这或许对我们今日重新审视“傩面”亦有参考作用。通过常任侠的介绍可以看到:一、日本的“能乐”与中国唐代传往日本的面具舞有密切关联,“能乐”之“能”发音同“傩”,更是这种关联的直接佐证。二、日本把“能”作为我国唐以来“No”的习用汉字注音,正说明我国上古音韵中“能”(包括“能”下三个点的“”)也接近发“傩”音。三、“能乐”表演者将假面称为“能面”,从更深层面上触及了我国古代傩礼面具的原始构成——“熊皮”即“能皮”即“鳖甲”。四、当然,日本的假面舞蹈以“能”释“傩”,只是徒留其“音”而不识其“义”,更无法知晓其中深蕴的中华民族祖先崇拜的历史隐踪和文化密码。

五、“傩”的本字及其重要关联字的释读

其实,在前述《礼记》《周礼》两部历史文献中,凡作“傩”处均写作“難”(“难”的繁体字)。《诗经》作为我国最早的诗歌总集,倒是有两处出现了“傩”:一是《卫风•竹竿》篇的“巧笑之瑳,佩玉之傩”;二是《桧风•隰有长楚》篇的“隰有长楚,猗傩其枝。”《诗经》的两处“傩”,都出在“国风”之中,属“采风观俗”之类,似与傩礼无直接关联。“佩玉之傩”为“傩”,前文已说其义是“行人节也”,《说文解字》认为这是“傩”字的本义;“猗傩其枝”可以认为是上一意义的引申义——由“行人节也”的动态节制、规范,而形成对一种“动态美”的认同。“猗傩”作为一个同韵连绵词的词组,也即是我们后来常用形容动态美的“婀娜”。作为“祭厉神”之傩礼的初文,虽然《礼记》《周礼》都写作“難”,但是《说文解字》认为这个字应是“”。“”在“鬼”部,在《说文解字》释曰:“见鬼惊词。从鬼难省。声读若《诗》‘受福不傩’。”也就是说,《诗经》中“受福不傩”的“傩”应当写作“”,而“”的写法是左“鬼”右“難”且省略了“難”的右部“隹”。“”和“傩”的区别从偏旁看在于一个是状“鬼”,一个是写“人”。《说文解字》段玉裁注曰:“,见鬼惊词。见鬼而惊骇,其词曰。 为‘奈何’之合声,风惊词‘那’者即字。”的确,在《诗经•小雅•桑扈》中,“受福不傩”又写作“受福不那”。“那”字右部的偏旁乃是“邑”的转化,有这个偏旁的字多与各地名有关。比如“受福不那”所出的《桑扈》之篇名,其中“扈”在《说文解字》中的释义便是“夏后同姓所封(地)”。而《说文解字》释“那”为“西夷国。从邑声(诺何切)。”也就是说,“那”的读音为“诺何切”,这或许是段玉裁认定是“‘奈何’之合声”的根由。这也暗示我们,“奈何”今存“不知如何是好”的意思,作为“见鬼惊词”,其实是担心厉鬼魂魄“凭依于身”而无所措手足。

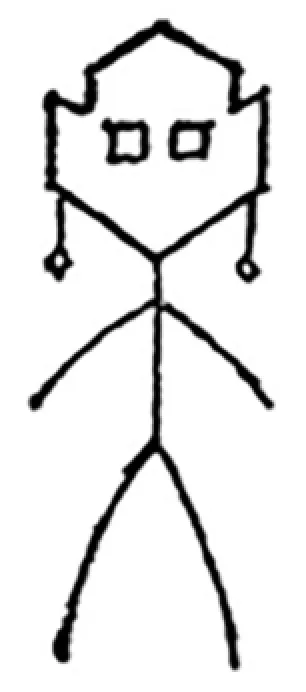

图1.甲骨文中的“魌”字

图2.甲骨文中的“鬼”字

图3.铜器铭文中的“ 鬼”字

图4.简书中的“鬼”字

《说文解字》释“鬼”曰:“人所归为鬼。从人,象鬼头。鬼,阴气贼害。”从“鬼头”之形来看,或许就是“魌”之面具的根源。对此,《魏书•獠传》中的一段史料可作为参考,传曰:“其俗畏鬼神,尤尚淫祀。所杀之人,美鬓髯者必剥其面皮,笼之于竹;及燥,号之曰‘鬼’,鼓舞祀之。”也就是说,对于“强死”的“所杀之人”,是需要“剥其面皮”来“鼓舞祀之”的;这个“笼竹”、“及燥”的面皮被称“鬼”,也是让其“有所归”之意。也就是说,行傩礼者之所以要戴面具(并且呈“四分之形”的恐怖之相),要玄衣朱裳、执戈扬盾,就是要让“厉鬼”之魂魄“有所归”。无论是“逐厉鬼”还是“祭厉神”,就是要让其不得“凭依于人”,不再为“厉”。

六、深度解析傩礼之“堇”和厉鬼之“蠆”

图5.殷商青铜器铭文中的徽记

郭沫若先生认为这个出现在“父戊方鼎”及“甲寅父癸鼎”上的徽记,“人形下一物分明鼃黾之象”;他还认为“此等图形文字乃古代国族之名号,盖所谓‘图腾’之孑遗或转变也……其字当即‘天鼋’,盖古之轩辕氏也。”《说文解字》称“厉鬼”为“䰡”,但为什么将“强死”(非正常死亡)之人称为“厉”,却似乎无解。对于“厉”,《说文解字》释为“旱石也。从厂蠆省”。也就是说,“厉”也就是个会意字,由“厂”与“蠆”组合并省却了“蠆”下部的“虫”而构成。笔者曾发表过《“萬舞”的地缘归宿与物种表象》一文(载《民族艺术研究》2013年第3期),专门研究这种在中国舞蹈原始发生时期极其重要的舞蹈文化现象。这种主要的舞蹈文化现象为什么要以“萬”名舞呢?宋人陈叔方《颍川语小》载;“萬,舞名、州名、虫名;又姓也,非‘万’也。佛胸之‘卍’与此‘萬’同。”这段话讲得很明白,繁体的“萬”和简体的“万”不是一回事。“萬”除了作为姓氏之外,只是‘舞名,州名,虫名’,没有“数量巨多”的词义,《说文解字》告诉我们,“萬”和“禹”同部,同被释义为“虫也,从厹象形。”意指两个字都是象形字,虽所象之形有别但都是“虫”。其中上“九”下“厶”组成的字是“禸”,《说文解字》释为“兽足蹂地也”。其实,“萬”之为“虫”在《说文解字》写作“蠆”。也就是说,需在“萬”字下部加一个“虫”,《说文解字》释其为“毒虫也”,对“萬”的这一释义对释为“虫也”进了一步,但“萬”是一种什么样的“毒虫”呢?翻拣《说文解字》,我们发现还有两个字与“蠆”有密切关联(也即训估学所言“同义互训”)。《说文解字》中有个上下结构的“䖯”字,被释为“蠆也”;还有“蚔”字被解释为“蛙也”。简单些来说,“蚔”就是“蛙”,“蛙”就是“蠆”。我们知道,至今民间仍把水田之蛙称为“田鸡”而把山涧之蛙呼为“石鸡”,这个田鸡,石鸡的“鸡”应当写作“蚔”(读音为“巨支切”)。在同义互训的这3个字中,“䖯”的读音是“乌蜗切”,而“蠆”的读音是“丑芥切”。也就是说,“蠆”发“chai”音,作为一种“毒虫”的“蛙”,应该指的是“蟾”(chan)。“蟾”即蟾蜍,俗称癞蛤蟆或疥蛤蟆。需要说明的是,现在通行的左右结构的“蛙”,古字写作“鼃”,不属“虫”部而属“黾”部,《说文解字》释为“蝦蟆也”(读音为“乌蜗切”)。这也使我们联想到郭沫若先生认为那种“人形下一物”的徽记是“分明鼃黾之象”。由此,“厉鬼”之“厉”下含“蠆”字的“会意”,也就比较好理解了。

七、《礼毕》是傩礼由“受福不傩”走向“着戏为傩”的质变临界

笔者之所以要如此深入地解析傩礼的历史根源和文化流变,在于后世傩舞的“着戏为傩”再也难以透露最初“受福不傩”的内涵了。隋代“九部伎”中有一部《礼毕》,是隋炀帝大业年间将隋文帝开皇初年制定的《文康伎》(彼时属“七部伎”之一部)改名而来。《文康伎》是假面舞蹈,也就是说有“傩舞”之象。为何充实为“九部伎”后要改名《礼毕》呢?那就要先看看《礼毕》出现前后的两段史料。先看《后汉书•礼仪志》所载:“先腊一日大傩,谓之逐疫。其仪,选中黄门子弟年十岁以上,十二岁以下,百二十人为侲子,皆赤帻皂制,执大鼗;方相氏黄金四目,蒙熊皮,玄衣朱裳,执戈扬盾;十二兽,有衣毛角,中黄门行之。见从,仆射将之,以逐恶鬼与禁中。夜漏上水,朝臣会;郎中、尚书、御史、谒者、虎贲、羽林郎将执事,皆赤帻,卫陛乘舆,御前殿。黄门令奏曰:‘侲子备,请逐疫’。于是中黄门倡,侲子和曰:‘甲作食 ,胇胃食虎,雄伯食魅,腾简食不详,揽诸食咎,伯奇食梦,强梁祖明共食磔死寄生,委随食观,错断食巨,穷奇腾根共食蛊。凡使十二神追凶恶,赫汝躯,拉女干,节解女肉,抽女肝肠。女不急去,后者为粮。’因作方相与十二兽舞,欢呼周遍前后,省三过,持炬火逐疫出端门。门外,驺骑传炬,出宫门司马阙门,门外五营骑士传火,弃洛水中。百官官府各以木面兽,能为傩人师。”在上述‘侲子和曰’的“咒语”中,“十二神”的名称似乎在我们此前的文化传统中较为陌生,而其所追“凶恶”的名称又比较熟悉,难道是有域外“神兽”介入?这或许是一个文化交流中的课题。南宋吴自牧《梦粱录•除夜》是《礼毕》出现后的史料,其中写道:“俗云月穷岁尽之日,谓之除夜……禁中除夜呈大驱傩仪,并系皇城司诸班直,戴面具,著绣画杂色衣装,手执金枪银戟,画木刀剑,五色龙凤,五色旗帜,以教乐所伶工,装将军、符使、判官、钟馗、六丁、六甲、神兵、五方鬼使、灶君、土地、门户、神尉等神。自禁中动鼓吹,驱祟东华门外,转龙池湾,谓之埋祟而散。”

笔者之所以不避冗繁地引述这样两段研究者并不陌生的史料,是因为大部分研究者并未洞悉后汉之“傩”与南宋之“傩”的本质差异——这个本质差异在于汉傩仍体现为“受福不傩”,而宋傩已近乎于“着戏为傩”了。二者的本质差异之一,是汉傩仍被郑重地载入正史“礼仪志”;宋傩则仅存于文人士大夫的笔记闻见之中。本质差异之二,是汉代傩礼的参与者主要是百官官府和黄门(贵族)子弟,是其循礼、习礼的行为;而宋代傩礼的参与者主要是“乐所伶工装将军、符使……等神”,是其装戏、作戏的行为。这一点,北宋孟元老《东京梦华录》早已指出:“教坊使孟景初身品魁伟,贯全副全镀铜甲装将军……教坊南河炭丑恶魁肥,装判官……”实际上,傩礼由“祭礼”而演变为“戏弄”,是在由魏晋六朝至隋唐五代的漫长历史时期中发生的。尽管《隋书•音乐志》说《礼毕》是“乐终则陈之,故以‘礼毕’为名。”但窃以为,《礼毕》作为曾经神圣的“面具舞”,唤作“礼毕”意味着傩礼之“礼”已不必较真了,可以用来“着戏为傩”了。《礼毕》的前身《文康伎》是由演员戴面具扮演文康公庾亮,这已经是拿傩礼开了个玩笑。想想至今江西南丰“跳傩”之际,都要先行郑重地恭请“傩神”(以“傩面具”指代),那时的“着戏为傩”也可视为一种“礼崩乐坏”。不过,首先拿傩礼开玩笑的是三国时吴人孙兴公。据《建康实录》载:“孙兴公尝着戏为傩,至恒宣武家,宣家觉其应对不凡,推问之,乃兴公。”所谓“着戏为傩”,即戴着傩礼面具进行戏耍。从目前史料来看,孙兴公是“着戏为傩”的第一人。这种不拘礼节的逢场作戏,恐怕也只能发生在魏晋时代超然绝俗的世风中,只能发生在那些放浪形骸的文人士大夫身上。但我们可以说:傩礼由“登坛祭礼”走向“逢场作戏”,《礼毕》是一个质变临界的正式宣言。

八、傩礼对腊日之时、面具之式和逐疫之势的坚守

有宋以降,京城禁中已无傩仪可言。季春之“国傩”、仲秋之“天子傩”的时祭不传已久;“有司大傩”也由于“方相氏”的失落、由于世俗化的漫散,成为一种难以定义其内涵的“乡人傩”了。“乡人傩”作为民间腊日的活动,在清以来已成为一种十分普泛的歌舞文化现象。傩文化外延的泛化根由在于其内涵的缩小,而更深层的原因是由于它已以从“礼”迈上了“戏”的历程。傩文化泛化的第一个方面是名称的泛化。“跳钟馗” 、“打夜胡” 、“跳灶王” 、“野雩戏”、“闹灶火” 、“闹秧歌” ……几乎都有被视为“傩”的。清•顾禄《清嘉录》中“跳钟馗”条载:“丐者衣怀甲胄,装钟馗,沿门跳舞以逐鬼。自月朔始,届除夕而止谓之‘跳钟馗’ ……案,吴自牧《梦粱录》云:‘入腊,街市即有丐者,三五人为一队,装神鬼、判官、判官、钟馗、小妹等形,敲锣击鼓,沿门乞钱。呼为“打夜胡” ……装钟馗判官,即方相氏蒙熊皮,黄金四目,执戈扬盾。以索室驱疫之遗意。”同上“跳灶王”条载:“月朔,乞儿三五人为一队,扮灶公灶婆,各执竹枝,噪于门庭以乞钱,至二十四日止。谓之‘跳灶王’……案,李绰《秦中岁时记》:‘岁除日进傩,皆作鬼神状,内二老儿,为傩公傩母’;家雪亭《土风录》谓即今灶公灶婆……赵彦卫《云麓漫钞》亦云:‘岁除,都人相率为傩,俚俗呼为‘野雩戏’。褚人获《坚瓠集》云:‘今吴中以腊月一日行傩,至二十四日止,丐者为之,谓之跳灶王’……惟《江震志》并载:“二十四日,丐者涂抹变形,装成女鬼判嗷跳驱傩,索之利物,俗呼跳灶王’。”清光绪年间《靖边县志》载:“上元灯节,前后数夜,街市遍张灯火,村民亦各鼓乐为傩,装扮歌舞,俗名社火,义取逐瘟。”同期《米脂县志》则载:“春闹社火,俗名闹秧歌,村众合伙于神庙之会……由会长率领,排门逐户,跳舞唱歌,悉中节奏,有古乡人傩遗风。”

傩文化泛化的第二个方面是把少数民族的一些非傩之文化形态呼为“傩”或认定其为“古傩遗意。”清•姚元之《竹叶亭杂记》载:“庆隆舞,每岁除夕用之。以竹作马头,马尾彩缯饰之,如戏中假马者。一人躧高蹻骑假马。一人涂面身著黑皮作野兽状,奋力跳跃,高蹻者弯弓射。旁有持红油簸箕者一人,箸刮箕而歌。高蹻者逐此兽而射之,兽应弦毙。人谓之‘射妈狐子’。此象功之舞也,有谓此即古大傩之意……”这里指的是满族。清•姚莹《康 纪行》载:“除夕,木樚寺跳神逐鬼,有方相氏司傩遗意。男女盛饰,群聚歌饮,带醉而归,以度岁节。”这里指的是藏族。清•陈浩作《百苗图》,画上题记:“广顺、贵筑、贵定等处……仲家诸苗,以类聚土人,善苗之一类也……岁首迎山魈,以一人戎服假面,众吹笙击鼓以导之,盖亦古大傩之意。”这里指的是布依族。

此外,傩神的泛化也是傩文化泛化的一个重要方面。如《蕲州志》载:“楚俗尚鬼,而傩尤甚。蕲有七十二家,有清潭保、中潭保、张王万春等各。神架雕镂金 ,制如㯀,刻木为神首,被以彩绘,两袖散垂,项系杂色纷帨。或三神,或五、六、七、八神为一架焉。黄袍远游冠曰唐明皇。左右赤面涂金粉金银兜鍪者三,曰太尉。高髻步摇,粉塍而丽者,曰金花小娘社婆。髯而翁者,曰社公。左骑细马,白面黄衫,如侠少者,曰马二郎。行则一人肩架,前导大纛,雉尾,云罕,犦槊,格泽等旗,曲盖鼓吹,如王公。……其徒数十,列幛歌舞,非诗非词,长短成句,一唱众和,呜咽哀惋。”此间的傩神与周之傩礼早已面目全非了。傩神的泛化是自宋以来就一直普遍存在的现象,这其实也是傩礼最实质的泛化,使人们再也无法追寻到祖先崇拜的残留记忆了。笔者曾在《中国舞蹈文化研究四题》[1]一文中指出:“应该说在漫长岁月的洗刷中,傩礼仍有其相对稳定的基因,这就是时间上的‘腊日之时’、结构上的‘面具之式’和功能上的‘逐疫之势’。通过研究,我们大致可以指出:傩礼作为一种文化现象是愈来愈走出‘礼’的范围而步入‘戏’的圈子。随着科学的进步、文化的昌明、观念的变革,傩礼或许更会失去其‘逐疫鬼’的功能而徒具‘面具舞’的结构,成为一种更完全意义上的舞蹈表演艺术。本文所做的一点考索,无非是想指明在这种‘面具舞’的纯粹形式中,沉积着一个民族祖先崇拜的遥远记忆。”这或许是用以解释傩礼为什么源远流长的最好理由。

[1]于平.中国舞蹈文化研究四题[J].民族艺术,1992(2).

(责任编辑:李小戈)

J70-05;J705

A

1008-9667(2016)04-0137-07

2016-11-18

于 平(1954- ),江西南昌人,艺术学博士,中国文艺评论家协会副主席,南京艺术学院舞蹈学院教授,博士生导师,研究方向:舞蹈历史与理论。