双创背景下大学生就业创业机制优化研究

戴 春

(安徽经济管理学院,安徽 合肥 230059)

双创背景下大学生就业创业机制优化研究

戴春

(安徽经济管理学院,安徽 合肥 230059)

摘要:大学生的就业创业工作形势严峻,而经济新常态下打造“大众创业、万众创新”经济发展新引擎,是提升大学生就业创业水平的重要契机。以安徽省为例,从就业人数、创业人数、就业意愿、创业观念等方面全面了解和掌握目前大学生就业创业的现状与存在问题;从就业创业管理机制不健全、教育机制不合理、服务机制不完善等方面剖析机制方面存在问题的成因;以现状、问题、成因为基础,讨论在双创背景下,建立以学生为中心的三位一体机制优化模型,从政府、高校、专业服务机构3个方面着手,优化大学生就业创业机制。

关键词:大学生;就业;创业;机制优化

近年来,大学生的就业创业问题始终受到政府和社会的高度重视,从多方面制定和实施了促进大学生就业创业的优惠政策与措施,2014年发布了《关于做好2014年全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》《关于实施大学生创业引领计划的通知》,2015年发布了《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》[1]以及一系列其他文件中涉及的相关政策,均旨在改善大学生就业创业环境,提升大学生就业创业能力与水平。究其原因,大学生的就业创业问题,虽然关系到本人的职业选择意愿与个人发展能力,具有较强的个体差异特征,但更重要的是,大学生就业创业的人数、结构、水平又关系到社会稳定与经济发展,体现了较强的群体性特征;经济社会等宏观环境因素的不断变化也直接影响着大学生就业创业的水平和质量。因此,大学生就业创业问题受到了全社会的广泛关注。

目前,在我国经济发展进入新常态的宏观背景下,尽管经济增速放缓,但是经济结构持续优化升级、创新驱动经济发展却为个人、企业、社会的发展提供了新的战略性机遇。党和政府顺应形势,提出了培育打造“大众创业、万众创新”新引擎和改造升级“公共产品、公共服务供给”传统引擎,据此制定了一系列利好政策与有效措施,如《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》等。在这一宏观背景下,高校毕业生作为国家宝贵的人才资源,具有良好的高等教育背景、拥有创新创业的激情与意愿等因素都使其成为“大众创业、万众创新”的重要主体之一。因此,转变大学生就业创业的严峻形势,应借助经济新常态的发展势头,搭上打造“大众创业、万众创新”新引擎的顺风车,以此为契机,转变就业创业理念,系统梳理大学生就业创业的整体思路,从多元主体的角度综合考虑,制定不同的发展模式,优化大学生就业创业的发展机制,提升大学生就业创业水平。

一、大学生就业创业的现状分析——以安徽省为例

(一)就业创业的基本情况

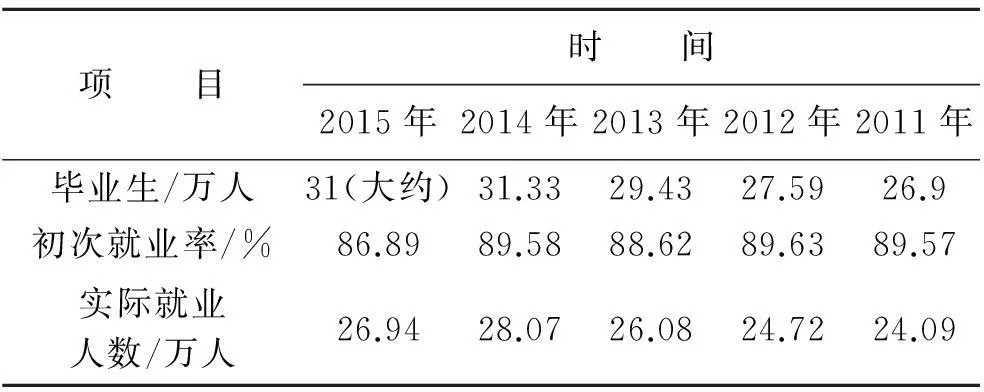

1、就业人数稳中有升,整体形势较为稳定

从安徽省教育厅发布的高校毕业生的相关数据可以看出,一是在毕业生总数方面,从2011年开始逐年稳步上升,但是就业人数始终处于30余万人的高位;二是在初次就业率方面,2011年以来初次就业率略有浮动,但总体趋势基本稳定,就业工作整体形势保持良好的发展势头。值得注意的是,受到经济形势等其他因素的影响,2015年高校毕业生的就业率或将低于去年。其中,在安徽省普通高校毕业生中,截止2014年8月30日,高职专科生毕业人数为16.65万人,初次就业率为90.02%,略低于本科生就业率的90.12%,就业形势较好。具体数据如表1所示。

表1 2011~2015年安徽省毕业生就业情况表

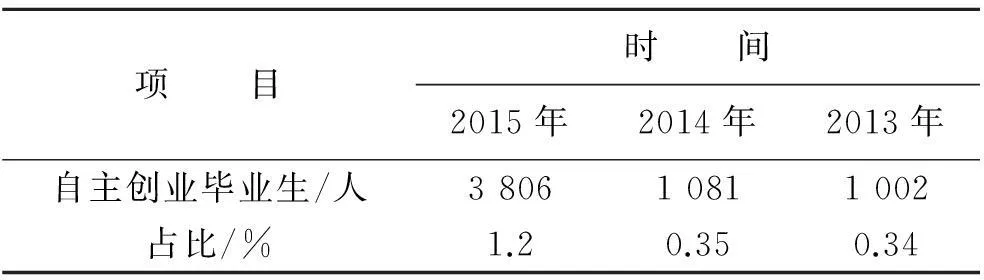

2、创业人数大幅提升,高职专科生成创业主体

从安徽省教育厅公布的2015年毕业生就业创业数据以及《2014年安徽省普通高校毕业生就业状况年度报告》可以看出:一是2015年大学毕业生自主创业的人数急剧上升,自2014年的1 081人,增加至2015年的3 806人,增幅为57%。而根据前程无忧发布的《2015应届生调研报告》显示,2015年选择自己创业的应届生比例小幅上升至6.1%[2];二是2014年在自主创业的大学毕业生中,高职专科生成为自主创业毕业生的主体,人数为666人。另外,本科生为398人,研究生为17人。具体数据如表2所示。

表2 2013~2015年安徽省大学生创业情况表

(二)就业观念

大学生的毕业人数虽然每年都在增长,但同时,社会提供的职位数也在不断增加,民营企业的日益壮大,二、三线城市的扩张发展都为大学毕业生的就业创业带来了新的发展机遇。根据智联招聘的数据显示,毕业生的就业竞争指数已从2011年的71降至2014年的56,其中,就业竞争指数=简历投递数量/职位发布数量。因此,就业难的原因大多与毕业生的就业观念有关,具体表现为以下2个方面。

1、就业观念落后

智联招聘对于应届生进行的调查结果显示,大多数毕业生的职业选择一方面仍然倾向于公务员、国企、外企等单位,而忽视民营企业、中小企业等单位提供的职位;另一方面,倾向于财务、管理、贸易等似乎较为轻松的岗位,而忽视服务类、销售类等较为辛苦的岗位。与大学生们的就业观念相悖的是,在职位提供数量上,公务员、国企、外企等提供的职位在不断减少,民营企业、中小企业等提供的职位却在连年上升。可以看出,在高校招生规模日益扩大、教育体制已发生巨大转变的今天,大学生及其家长对于就业观念却没有发生相应转变,过分强调自我价值,而没有关注社会需要,因而产生了就业的结构性矛盾。

2、就业信心不足

通过百度指数的相关数据可以看出,一方面,大多数毕业生对于其选择专业的就业前景是不了解的;另一方面,毕业生对于就业信息、职业的发展空间等相关职业信息也是缺乏的。他们的就业信息大多来自于2个方面,一是通过网络进行搜集,二是通过家人、同学、朋友的渠道获得,而这些信息往往较为片面和主观。信息不对称加大了毕业生就业困难程度,同时,来自于家庭等方面的压力也使得大学生逐渐失去就业的方向与信心,甚至出现逃避就业的现象。

(三)创业意愿

1、大幅提升的创业意愿来自于外部创业环境的影响

智联招聘针对2015届毕业生开展的调查结果显示,今年有创业意愿的大学生比例明显上升,由2014年的3.2%上升为2015年的6.3%。反而是选择就业的大学生比例较去年有了小幅下降,从76.3%降低至71.2%。根据安徽省教育厅的相关统计结果,今年毕业的大学生创业人数比去年增加了57%,从而印证了智联招聘的调查结果,同时也说明许多大学生的创业意愿最终转换成了创业实践。

在“大众创业、万众创新”外部环境氛围的影响下,利好政策的发布与实施、融资渠道的多元化、社会对就业创业的积极态度、政府与高校对大学生的服务等因素都为大学生的就业创业创造了良好的外部环境因素,越来越多的大学生希望通过创业来实现就业,个人职业的选择范围也更加宽泛。

2、新一代大学生的创业意愿源自于内部自我价值的实现

在不断增强的创业意愿背后,是大学生们强烈的自我实现意识。在智联招聘的调查结果中可以看出,选择创业的大学生中有27.4%为了实现自己的理想,20.8%表示创业是自己的兴趣所在,19.3%的毕业生选择创业是为了挣钱,还有一部分是因为他们认为创业的工作环境相对自由,这些都是新一代大学生自我实现意识的体现[3]。90后、00后的大学生更加强调自身的个性,更加注重自身价值的实现,同时,他们具有更强的市场敏感度,对于“互联网+”等新技术运用、对于信息的收集与甄别都更加熟练,他们更加期待未来职业发展能与自身兴趣、特长相结合,因此,创业对于新一代大学生来说更具有吸引力[4]。

二、大学生就业创业机制存在问题的原因剖析

(一)以政府为主体的就业创业管理机制不健全

一般说来,普通高校大学生的就业创业工作牵涉到以下几个部门:首先是大学生所属高校,包括部属各高等学校;其次是教育厅(局),包括其下属的各大中专毕业生就业指导中心等机构;第三是人力资源社会保障厅(局),包括其下属的人才服务中心等机构;最后是与大学生就业创业有关的其他部门,如发改委、科技厅(科委)、团委等相关部门。另外,根据国务院办公厅《关于做好2014年全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》的文件精神,贯彻落实李克强总理所做《部署加快发展现代职业教育》讲话内容,经中国产业科技创新委员会研究决定,设立了全国大学生创业就业管理委员会。该委员会对大学生创业就业的综合数据做准确完整的信息录入工作;对大学生包括在校生、大四的实习生、往届毕业生进行跟踪调查和创业就业能力的辅导、培训;同时,根据实际情况,积极配合主管部门,认真做好实际工作,踏踏实实地为社会服务,为大学生服务。

由此可见,大学生就业创业工作牵涉到不同部门,部门与部门之间的职能时有交叉,多头管理,一方面,大学生就业创业信息的采集易于重复与疏漏,降低了大学生就业创业工作的效率,造成了管理资源的浪费,另一方面,多部门多渠道发布的就业创业信息过于分散,不利于大学生的信息获取,对政策解读不准确,降低了相关利好政策的宣传与实施的效率与效果,也增加了大学生就业创业时的办事成本。

(二)以高校为主体的就业创业教育机制不合理

自我国高校扩招以来,大学毕业生每年的人数只增不减,常年处于高位。我国高等教育处于由“精英教育"向“大众化教育"的转变时期,普通高等教育的大众化趋势加剧了我国高等教育的结构性矛盾[5]。如此严峻的就业形势下,以高校为主体的大学生就业创业方面的教育机制仍然存在诸多不合理现象,突出表现在以下几个方面:

一是突出体现在人才培养模式上,我国许多高校制定的人才培养方案仍然延续扩招前的传统模式,造成许多大学生就业创业能力低下。值得提出的是,高等职业教育承担着培养服务于一线的应用型人才的任务,其人才培养模式注重以实践为导向,在教学实践中,产学研结合、“订单式”、工学交替等模式的运用也较为成熟,但高等职业教育的人才培养模式从总体来说,仍然无法满足社会需求[6]。例如,专业设置不合理,与社会需求不匹配;教学内容与方法过于陈旧,无法体现多元主体的职业教育要求;师资力量发展跟不上教学理念的变化,教学经费有限,实践教学效果不理想等等。

二是在具体的教学活动安排方面,以专业培养目标为导向的各课程教学内容的安排往往存在低水平的重复,与实践课程之间缺乏横向结合,理论知识无法灵活的运用于实践,教学活动难以结合理论界的先进研究成果、社会实践的新动态,不利于学生实践能力、解决问题能力与创新能力的培养。因而,造成学历教育与就业创业教育完全脱节的现象。为此,许多高校专门开展一系列专门的就业创业教学活动,包括一些创业训练项目等,尽管在一定程度上提升了一部分大学生就业创业的素质与能力;但是,这种方式在对象的选择上具有一定的片面性,在教学内容的安排上也缺乏系统性。

(三)依托高校主体的就业创业服务机制不完善

就业创业工作主要面对的都是即将走出或者是刚刚走出大学校门的大学生,加上许多高校已经开展一系列的就业指导与创业教育等相关工作,因此,对于高校来说,建立起大学生就业创业的相关服务体系,其具备先天的条件与基础。许多高校一方面承担着培养满足社会与企业需求的应用型人才、提升大学生们的专业素养与社会实践能力的重要任务,另一方面还需要根据市场需求的不断变化,为大学生的就业创业提供专业指导、信息渠道、平台搭建等全程科学专业的服务,建立相关的服务机制与体系。这些重担往往使得高校的就业创业服务工作流于形式。例如,在高职大学生创业的过程中,他们最缺乏的可能就是创业资金,虽然在“大众创业、万众创新”的背景下,国家明确大学生是创业创新的重要主体,同时为创业人员提供了如“加强财政资金引导”“完善创业投融资机制”等一系列政策。但是,在大学生的创业实践中,这些金融机构如何主动地为大学生服务,大学生又如何进入金融机构的服务视野却成为政策落实的主要障碍。这些工作都需要专业的第三方服务机构来辅助完成,并非高校能够承担并顺利实现的。

三、抓住双创发展契机,优化大学生就业创业机制

作为“大众创业、万众创新”的重要市场主体之一,大学生因所受的高等教育而具备的素质与能力,使其拥有得天独厚的创业激情、基础与动力。因此,“以创新引领创业,用创业带动就业”是在“大众创业、万众创新”背景下,大学生扩大自身发展空间,拓展职业选择范围,同时,也是缓解我国大学生就业中结构化矛盾的重要路径。实现这一路径,必须从现状出发,厘清主管部门、高校、学生、中介机构、用人单位等多元主体间的相互关系,划定责任范围,梳理工作思路,通过优化大学生的就业创业机制,体现高职大学生作为“大众创业、万众创新”重要主体应有的作用与影响。为此,本文研究通过建立以学生为中心的三位一体机制优化模型,从政府、高校、专业服务机构3个方面着手,优化高职大学生就业创业机制。以学生为中心的三位一体就业创业机制优化模型如图1所示。

图1 三位一体就业创业机制优化模型

(一)以政府为主体,完善就业创业管理体制,提供就业创业公共服务

在大学生就业创业机制优化过程中,政府始终处于主导地位,起引领的作用。这种引导作用体现在两个方面,一是管理体制方面,改善大学生就业创业过程中,现有管理体制存在的多头管理、交叉管理的情况,加强全国大学生创业就业管理委员会的工作内容与职责,将其作为大学生就业创业的主管部门,统筹协调高校、教育主管部门、人力资源部门的工作内容,实现信息共享,统一管理。二是公共服务方面,政府应考虑通过采购、资助、奖励等方式,为大学生就业创业提供相应的公共服务,落实“大学生创业引领计划”、“大众创业、万众创新”的相关政策。例如,加快构建众创空间,降低创新创业门槛,提供大学生创业所需的办公场所,提供就业创业相关的技能培训,搭建相关的科技、市场信息平台,开展一系列大学生就业创业活动等。

(二)以高校为主体,建立先进的人才培养理念,提升就业创业教育水平

大学生就业创业工作以高校为出发点,高校往往承担了大学生就业创业教育工作,为大学生将来就业创业打下良好的基础,在大学生走向社会的过程中发挥重要的过渡作用。因此,高校在优化就业创业机制的过程中仍然需要从其根本的人才培养理念入手,改善现有模式,与社会需求接轨,形成多样化个性的创新人才培养体系,通过创新意识的培养产生良好的创业环境,通过创业实践产生就业机会。

一是在人才培养理念上,应多关注社会需求的变化,强调以就业为导向,以发展的眼光来分析确定专业的设置及其培养目标,综合考虑培养人才的知识结构、素质结构、能力结构。

二是在课程设置上,以专业培养目标为导向,注重学生职业能力的培养,课程内容应更加丰富,利用选修课拓宽学生的知识面,注重学生的“个性化培养”,同时,通过开发创新创业教育课程,通过创业实践平台、创业训练项目、就业指导课程、职业生涯规划课程等方式,构建专门的就业创业教育课程体系,提升大学生们的就业创业意识与素质。

三是在教学模式上,以项目化教学、模块化课程为主要方式,体现教师、学生双元主体互动的教学活动过程,提升学生在课堂学习中的积极性与主动性,锻炼他们的思考能力与解决问题能力。同时,通过开展校内外一系列如职业技能大赛、创业比赛等活动,强化大学生创业创新能力的培训。课堂内外、学校内外联合互动,促使大学生将课堂所学理论知识灵活运用于实践,培养复合型、应用型人才。

四是在师资力量上,注重调动教师的积极主动性,一方面通过科研活动丰富教学内容,提升教学水平;另一方面,通过“双师型”教师的培养,强化教师对学生的社会实践方面的指导能力。

五是在教学评价方面,将就业创业教育活动纳入整体教学计划,将其作为人才培养模式转变的切入点,整合资源,将“就业率”“创业率”等作为评价高等教育质量评价的重要指标之一,合理运用评价方法,注重学生的学习能力、实践能力、创新能力等方面,全面科学评价学生的综合素质。

(三)以专业服务机构为主体,接轨高校,提供全程专业化的就业创业服务

在大学生就业创业工作中,政府提供利好政策,明确各部门职责,实行有序高效的统筹协调管理工作,同时为大学生就业创业提供必要的公共服务;高校为大学生提供基础教育、就业指导、创新创业教育,但是,仅仅依靠政府与高校为大学生就业创业提供相关服务存在许多弊端。全面提升大学生就业创业能力与水平,必须以社会上专业服务机构为主体,联合政府与高校,主动实现大学生从学生到社会的良好平稳过渡。

2015年6月,在国务院发布的《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》中明确提出“发展创业服务,构建创业生态”,其中,强调“加快发展创业孵化服务”,如众创空间,创业孵化器,失去创业孵化与高校合作等等,强调“大力发展第三方专业服务”,强调“发展‘互联网+’创业服务”等,以专业服务机构为主体,为大学生就业创业工作提供科学指导与跟踪服务,例如提供就业创业咨询指导、搭建创业就业信息共享平台等,让就业创业专业服务机构为大学生就业创业保驾护航。

总的来说,高等教育不断趋于大众化,大学生的就业创业观念应当也必须做出相应的改变,这种观念上的改变除了发挥大学生自身的主观能动性之外,更重要的是要靠政府及教育主管部门的政策引导,公共服务支持,要靠学校的人才培养方式、教育模式的转变,要靠专业服务机构的进一步支持,优化机制才能进一步促使大学生转变就业创业观念,并付诸于就业创业实践。以此为基础,利用打造“大众创业、万众创新”经济发展新引擎的大好时机,借助国家经济战略转型期的发展势头,成就大学生们的个人发展,实现创新驱动经济社会发展,建设美好国家。

参考文献:

[1]贾建东,杨鹏举.促进高校毕业生就业创业政策问答[J].实践:党的教育版,2014(9):40-41.

[2]祖春玲,张静.安徽高校应届生调查报告:研究生就业压力最大[EB/OL].http://ah.ifeng.com/detail_2015_08/09/4207231_0.shtml,2015-08-09.

[3]尹学安.2015年应届毕业生就业力调研[EB/OL].http://career.youth.cn/zxzx/201507/t20150702_6813708.htm,2015-07-02.

[4]邓丽丽,金广.在校大学生创业现象分析——以湖南科技学院为例[J].通化师范学院学报,2011(7):87-88,92.

[5]陈霞.高职教育的社会性功能[J].浙江纺织服装职业技术学院学报,2008(3):79-81.

[6]邵峰.关于高等职业教育人才培养模式的思考[J].黑龙江教育:高教研究与评估版,2014(3):68-70.

Research on College Graduates Employment and Entrepreneurship Mechanism Optimization under the Background of Entrepreneurship and Innovation

DAI Chun

(AnhuiEconomicManagementInstitute,Hefei230059,China)

Abstract:The situation of college graduates employment and entrepreneurship is very grim now, and to develop the new engine as popular entrepreneurship and innovation under the background of new normal is an important opportunity to develop the level of college graduates employment and entrepreneurship. Taking Anhui province as an example, the situation of college graduates employment and entrepreneurship can be analyzed from the number of employment, number of entrepreneurs, employment intention, entrepreneurial ideas, etc; the reason causing the problems of mechanism can be analyzed from defective employment and entrepreneurship management mechanism, unreasonable education mechanism, imperfect service mechanism, etc. Under the background of popular entrepreneurship and innovation, to optimize college graduates employment and entrepreneurship mechanism can be started from government, college, professional service agencies, establishing a student-centered trinity mechanism optimization model.

Key words:college students; employment; entrepreneurship; mechanism optimization

中图分类号:C913.2

文献标识码:A

文章编号:1009-9735(2016)01-0152-05

作者简介:戴春,女,安徽霍邱人,讲师,硕士,研究方向:区域经济、经济管理。

基金项目:2015年合肥市领导圈定课题(2015049);安徽行政学院、安徽经济管理学院2014~2017年度(YJKT1417T02)。

*收稿日期:2015-09-23