社会经济地位与老年健康——基于(CGSS)2013数据的实证分析

徐 雷,余 龙

(湘潭大学 商学院,湖南 湘潭 411105)

社会经济地位与老年健康

——基于(CGSS)2013数据的实证分析

徐雷,余龙

(湘潭大学 商学院,湖南 湘潭 411105)

摘要:借助中国综合社会调查(CGSS)2013年的截面数据,选取3 108个60岁及以上老年人样本,采用有序Probit模型,从自评健康、心理健康和生理健康三个维度,考察反映老年人社会经济地位的诸多因素对其健康的影响。实证结果表明:较高的社会经济地位对老年人健康有明显的提升作用。城镇老年人的健康状况明显好于农村,但农村老年人更为广泛的社会网络对其精神支持的影响较城镇老年人更大。具有党员身份的老年人与其心理健康呈显著正向关系,老年人的健康状况也会随受教育程度的提高而改善,主观阶层认同较高的老年人的健康水平也相对较高。从人口学特征来看,老年男性的健康状况比女性要好,有配偶的老年人精神状态更加乐观。就政策含义而言,当下应针对老年群体的异质性给予更多关注,积极提升老年人的生命质量和生活质量,共同营造一个“健康老龄化”的社会。

关键词:社会经济地位;老年健康;有序Probit模型;(CGSS)2013

一、引言

截至2014年底,中国60岁及以上老年人口已经达到2.12亿,占总人口的15.5%。预计到2025年,老年人口将达到3.08亿,占总人口的21.1%。老年群体作为中国未来最大的“健康脆弱”群体,在人口老龄化和高龄化日益严峻的情况下,如何更好地提升广大老年人的生命质量和生活质量,使其安享晚年生活,成为了社会关注的焦点。在影响老年人生活质量的诸多因素中,健康因素始终扮演着十分重要的角色。在传统意义上,健康主要指生理功能的健全和生理机能的正常发展,而现代意义上的健康概念则有着更为丰富的内涵。世界卫生组织(WHO)在1946年发布的宪章中,将健康状态解释为“一种生理、心理和社会的完全的安宁状态”。因此,只有从生理、心理和社会多角度、综合性地探讨健康的形成机制,才能更好地改善老年人健康状况。本文借助中国综合社会调查(CGSS)2013年最新的抽样调查数据,引入多维度健康测量,分析社会经济地位等因素与老年健康之间的关联性,考察社会经济地位对老年健康的影响机制。

二、文献述评

伴随着全球人口老龄化的加剧和健康经济学的兴起,国外学者对老年健康问题给予了极大关注。从现有文献来看,以往研究大都接受拥有高社会资本的个人的自评健康水平也相对较高这一论断[1]。例如Winkleby等认为,社会经济地位对各个年龄阶段人们的健康状况均具有影响,并且这一影响具有长期的累积性[2];Wilkinson等认为,教育不仅能够提高个人知识水平,还有助于提高认知能力,因此接受良好的教育,将促使个人降低健康资本的折旧率,也更易于养成健康的生活方式和实现人力资本的积累[3];Vandoorslaer和Koolman认为,较高的社会经济地位使个人在医疗卫生资源和服务的可及性和利用水平上具有优势[4]。但是上述结论所针对的样本大多是成年人群,那么这一关系对老年人群体是否适用还未得到一致认可。例如从群体间的健康差异来看,House等认为,对于不同社会经济地位的群体原本可能存在着系统性的健康差异,而人口的老龄化将使这一差异逐渐弱化,最终“收敛”于无健康差异[5];Ross等则认为,社会经济地位对健康的影响在个体生命过程中具有不断累积的效应,不同社会经济地位个体之间的健康差异将随着年龄的增长不断扩大,因此老年阶段上的健康不平等程度要远远大于中年时期[6]。若不考虑群体间的差异,单纯的从社会经济地位的视角考察老年人的健康状况,Macinko和Starfield认为,社会经济地位影响了老年人的社会态度和生活质量,一般而言,具有高社会经济地位的老年人同样有着更高的生活质量[7];而具有较高社会经济地位的老年人一般也同时拥有更多的社会网络和社会支持,这在一定程度上能够缓解由于压力而引起的心理不健康问题[8]。

近年来,国内学者借助多种调研数据,从微观视角对(老年)健康问题进行了广泛研究。从中国健康营养调查(CHNS)数据来看:陈安平借助2006年数据,指出城镇居民的收入提高对其生理健康有不利影响,对其自评健康的影响不显著,而农村居民的收入提高显著改善了农村居民的自评健康[9];黄洁萍、尹秋菊采用2006年数据,发现社会经济地位(如教育、职业等)对居民健康有直接影响,并且还通过生活方式(吸烟、饮酒、体育锻炼等)间接影响健康[10]。从中国老年健康影响因素跟踪调查(CLHLS)数据来看:薛新东和刘国恩借助2008年数据,发现个人社会资本的增加有助于提高其自评健康水平,其中社会资本对65岁以下的农村女性的自评健康的正向影响效果更大[11];杜本峰、王旋借助1998—2008年5期的混合截面数据,证实老年人的整体健康水平有平稳提高趋势,但老年人的健康状况也有着明显的地区间差异,其中农村老年人的健康不平等较城市更为严重,东部(西部)地区老年人健康状况较好(最差)。从社会经济地位来看,农村、女性、高龄、无配偶老年人健康状况要显著差于其对应群体[12];王新军、郑超借助2008和2011年两期数据,证实医疗保险虽然对老年人的健康状况有明显促进作用,但城乡和地区间同样存在着显著差异[13];焦开山借助2011年数据,指出就自评健康而言,相对富裕地区的不同社会经济地位群体在健康指标上的差异是缩小的,在较贫困的地区则是扩大的[14]。从中国家庭追踪调查(CFPS)数据来看:周广肃等人借助2010、2012年两期数据,证实收入差距的扩大不利于居民健康水平的提升,而且这一负面作用对处于收入低层的农村居民影响更大,但社会资本可以有效地减缓收入差距对个人健康的损害[15]。

从上述文献来看,国内外学者分别从收入水平、收入差距、生活方式、受教育水平、社会保险等视角对老年人健康的影响因素进行了研究。目前来看,国内学者多从自评健康和生理健康两个维度对老年健康问题进行分析,而很少涉及到心理健康层面。(CGSS)2013年的数据较为全面地从自评健康、心理健康和生理健康三个维度对老年健康问题进行了考察。目前来看,借助这一数据研究居民健康的文献还较少,其原因是该数据库之前几期所公布的数据涉及到的健康问题较少,(CGSS)2013则很好地涵盖了这一主题。

三、数据、变量与方法

(一)数据来源

按照CGSS的章程,2013年数据于2015年1月1日正式对外发布。(CGSS)2013在全国一共抽取100个县(区),调查480个村/居委会,每个村(居委会)调查25个家庭,每个家庭随机调查1人,加上北京、上海、广州、深圳和天津5个大城市,作为初级抽样单元,总样本量约为12 000人。因此,CGSS数据属于一个具有全国代表性的样本。本文使用的数据均源自中国人民大学社会学系与香港科技大学社会科学部合作执行的“中国综合社会调查(CGSS)”项目。在此我们以年满60周岁的老年人为研究对象,最终获得一份分布于28个省份的3 108人的随机有效样本(西藏和新疆无样本包含在内),而调查问卷中年满60周岁的全国老年人数总共有3 176个,有效率为98%,说明本文的样本量有很好的代表性。

(二)变量选取

被解释变量。由于健康不仅是身体没有疾病,而是生理、心理和社会完好性各方面都达到良好的状态,本文将从三个维度对老年健康进行考察。首先是自评健康(self-rated)。自评健康能够较好地反映被访者的综合健康信息,并且自评健康简便易得,因此借助自评健康所进行的研究日益普遍。在(CGSS)2013中,被访者被问及“您觉得您目前的身体健康状况如何?”回答共包括五个类别,依次为“很不健康”、“比较不健康”、“一般”、“比较健康”和“很健康”,依照这一次序分别赋值为“1、2、3、4、3”;其次是心理健康(mental),被访者被问及“在过去的四周中,您感到心情抑郁或沮丧的频繁程度如何?”,回答依次为“总是”、“经常”、“有时”、“很少”和“从不”,分别赋值为“1~5”;最后是生理健康(physical),被访者被问及“在过去的四周中,由于健康问题影响到您的工作或其他日常活动的频繁程度如何?”,回答依次为“总是”、“经常”、“有时”、“很少”和“从不”,分别赋值为“1~5”。

解释变量。社会经济地位是多重指标的综合反映,首先考虑到中国长期以户籍(hukou)制度为基础的城乡二元结构,居住地属性对城乡居民影响深远,“非农业户口”在分享社会福利时往往更具优势。从表1来看,约有55%的老人属于城镇人口。其次对老年人的政治面貌(identity)进行考察,党员身份对于如今的老年人而言,是在新中国建设、发展以及改革开放中所具有的“先进性”特征的体现,从表1来看,仅有14%的老年人是党员,因此党员身份的稀缺性,进一步提高了党员的社会经济地位。然后对老年人的阶级认同(class)进行考察,最高“10分”代表最顶层,最低“1分”代表最底层。从表1来看,该数值为4.3,表明老年人认为其阶层地位属于中等略微偏下的水平;接下来从社会网络(socially)的视角,对老年人“与朋友进行社交娱乐活动(如互相串门,一起看电视,吃饭,打牌等)的频繁程度”进行考察,回答分别为“从来不”、“一年1次或更少”、“一年几次”、“大约一个月1次”、“一个月几次”、“一周1到2次”和“几乎每天”,依次赋值为“1~7”。从表1来看,该数值为4.3,表明老年人与朋友进行社交娱乐活动的频率还相对频繁。最后从社会保障的视角,对老年人是否有养老保险(pension)和医疗保险(medicare)进行考察,从表1来看,约有77.7%的老年人拥有养老保险,而医疗保险的覆盖率更是高达92.3%,其原因是,从2003年开始针对广大农村居民所建立的新型农村合作医疗制度,使得城乡居民的医保覆盖率迅速提升。

控制变量。主要引入人口学特征变量:性别(gender),女性赋值为1,男性为0;年龄(age),即居民在2013年的周岁;受教育年限(educate),没有受过任何教育=1,……,研究生及以上=13;婚姻状况(marital),已婚有配偶(或同居)的赋值为1,其他为0;家庭规模(member),即住在一起共同生活的人数(包括被访者)。从表1来看,样本中约有49%的老人为女性老人,老年人的平均年龄为69岁,每位老人接受的平均教育程度介于小学与初中之间,约有27.6%的老人为单身状态。而从老年人的家庭规模来看,平均值小于3人,这也意味着目前老年夫妻单独居住(不与子女同住)占据了相当大的比重。更为详细的表述和赋值见表1。表1中观测值为3 108。

表1 变量的定义和统计描述

(三)分析方法

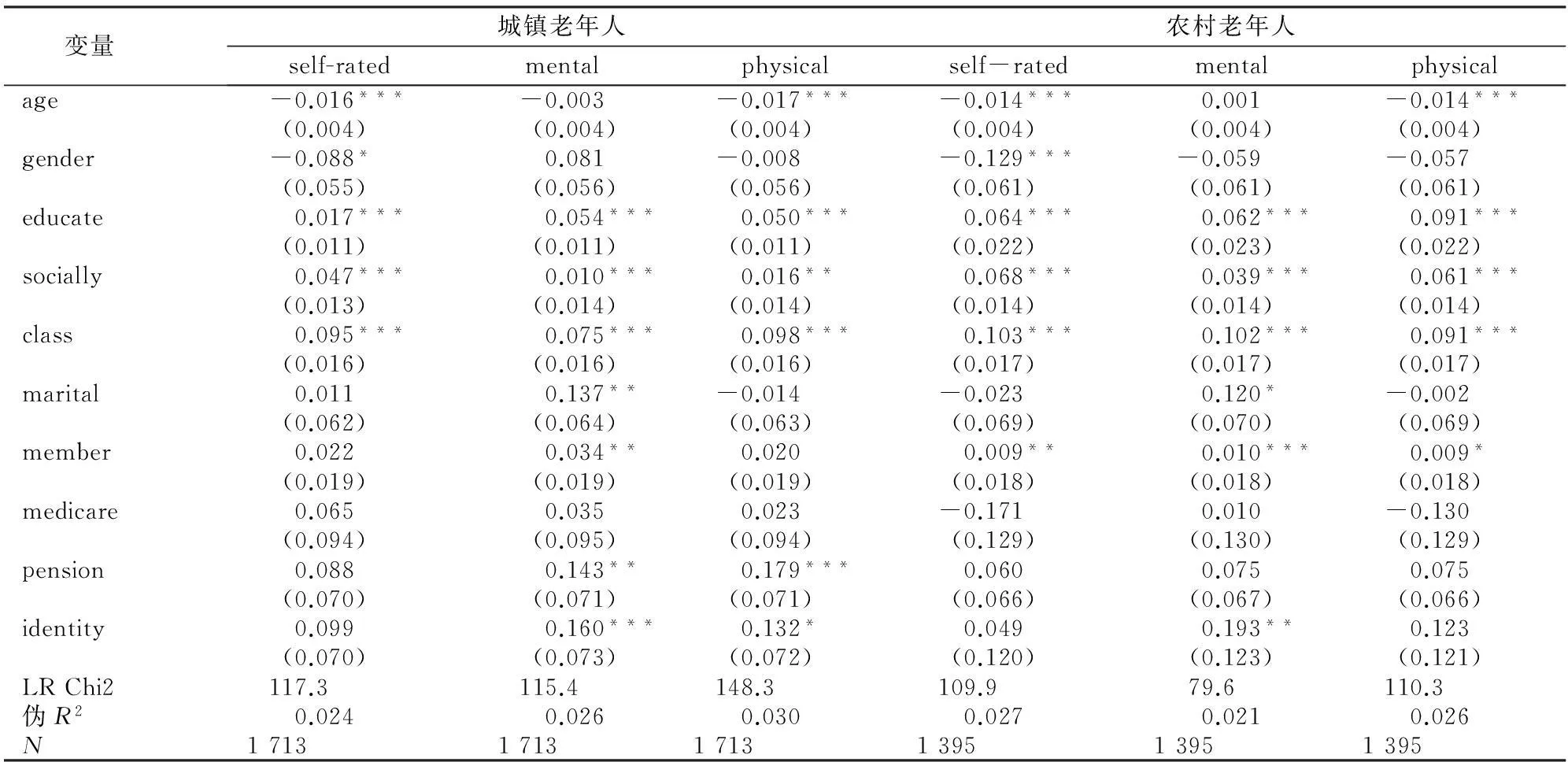

Pr(yi=1)=φ(C1-βX)

(1)

Pr(yi=2)=φ(C2-βX)-φ(C1-βX)

(2)

Pr(yi=3)=φ(C3-βX)-φ(C2-βX)

(3)

Pr(yi=4)=φ(C4-βX)-φ(C3-βX)

(4)

Pr(yi=5)=1-φ(C4-βX)

(5)

四、实证分析

(一)整体回归分析

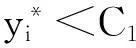

表2反映了基于各种设定情况下采用有序概率模型计算的全样本回归结果。其中,年龄(age)就自评健康(self-rated)和生理健康(physical)回归所得系数均为负值,且通过了1%的显著性检验,表明随着年龄的增加,老年人的健康水平将下降,这也与现实相符合。由于有序概率模型的参数估计结果并不直观,表中的结果(前3列)只能用来分析变量影响的显著性、参数符号(方向)和相对大小等有限的信息。因此,有必要进一步考察各个解释变量对老年健康的边际效应。首先,我们按照式(6)的方法,求得当所有解释变量在均值处时,解释变量的单位变化如何影响被解释变量取各个值的概率。

(6)

就年龄(age)而言,当所有解释变量处于均值时,老年人年龄每增加1岁,老年自评健康为“很不健康”的概率上升0.002,为“比较不健康”的概率上升0.004,为“一般”的概率上升0.001,为“比较健康”的概率下降0.003,为“很健康”的概率下降0.003。总之,随着年龄的增长,老年健康投资的折旧率逐渐增加,健康状况越来越差。从性别(gender)对自评健康(self-rated)的回归系数来看,该数值为负并十分显著,这意味着老年男性的自评健康要好于老年女性(见图1)。其原因是,与老年女性相比,老年男性在许多方面表现的颇为自信和乐观。在当今的老年家庭中,广泛存在着家庭照料女性化现象,老年女性比男性承担更多的家庭照顾责任,“蜡烛两头烧”的生活状态使老年女性承受着更多精神上的压力,同时在生理方面,老年女性也更容易受到疾病的侵袭,身体素质相对差一些。受教育程度(educate)的系数为正且十分显著,表明老年人的自评、心理和生理健康状况有随着受教育程度的提高而改善的趋势。较高的受教育水平有助于增进老年人在营养调理和就医及时性等方面的健康行为,在一定程度上能够降低一些“坏的”因素对老年人健康所产生的负面效应。同时当下的老年人具有较高的受教育水平,往往也都在其退休之前有着相对较好的工作环境,因此生活质量也相对较高。婚姻状况(marital)对老年人自评、生理健康的作用不显著,而主要表现在心理健康方面,因此有配偶关怀和照料的老年人的精神状态更加乐观和积极。在所考察的3 108个样本中,有558位老年人处于单独居住状态,即约有18%的老年人属于“空巢家庭”。因此应当对老年人的心理健康给予更多关怀。从家庭规模(member)看,该变量对老年人的积极影响主要反映在心理健康方面。统计数据显示,在所考察的样本中,有1 229位已婚老年人仅夫妻居住在一起,若与单身空巢老年家庭合并计算,目前约有58%的老年人不与子女同住,因此家庭规模小型化的形态明显。由于(CGSS)2013调查问卷没有包含子女对父母的经济支持这一内容,因此通过样本数据所能体现出的多子多孙的“大家庭”的养老方式对老年人的影响,主要反映在对老年人的精神慰藉上。

图1 不同性别(17~97岁)的健康平均得分的差异与比较

户籍(hukou)与受教育程度(educate)在许多方面具有相似性,当下的老年人均经历了中国的计划经济时代,户籍制度使得社会福利分配具有城镇倾向,因此城镇老年人在健康方面享受到了更多经济实惠。就户籍(hukou)而言,当所有解释变量处于均值时,城镇老年人在自评健康方面均以更大的概率优于农村老年人(见图2)。因此户籍作为社会经济地位的象征之一,对老年健康产生了较大的影响。从社会网络(socially)的视角来看,老年人与朋友进行相对频繁的社交娱乐活动有助于增进其健康水平。社交娱乐活动对老年人而言,有助于缓解退休后日益枯燥乏味的生活,增加社会精神支持,从而增进身心健康。从老年人的阶级认同(class)来看,认为自身阶层地位越高的老年人其健康水平也相对较高,其原因是阶级认同反映了老年人对自身经济社会地位的判断,自身阶层地位认同越高的老年人,具有更加乐观的生活态度,在物质生活方面能更多得到满足。从政治面貌(identity)来看,党员身份与其精神、生理健康呈显著正向关系,说明当今社会的老党员在思想观念、身体素质的评价方面较普通老年人表现的更为积极和乐观。就社会保障这一项目而言,仅是养老保险(pension)有助于增进老年人的精神健康和生理健康,其中养老保险(pension)和医疗保险(medicare)对老年人健康影响的显著性均较差,其原因是,在所考察的样本中,约有77.7%的老年人参加了城市(农村)基本养老保险,约有92.3%的老年人参加了城市基本医疗保险、新型农村合作医疗保险,因此当绝大多数老年人拥有了社会保障时,这一指标便无法反映出老年健康的异质性,接下来在对城乡老年健康比较分析时,对此问题将做进一步阐述。

表2 基于有序Probit模型的整体回归分析

注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著。括号中给出了经过white-robust调整后的标准误,而不是OP报告的Z检验统计值*在此仅展示了自评健康(self-rated)的边际效应。从图1看,自评健康、生理健康与心理健康在趋势上具有较好的一致性,为了表格的编排更为直观,没有就老年人的生理健康与心理健康的边际效应进行展示。OP回归采用最大似然法进行估计,是大样本的估计方法,其估计标准误是渐进性的,在样本量较大的情况下,t分布则收敛于正态分布;OP回归中使用(标准正态)Z统计量而不用t统计量来对系数βi的统计显著性进行评估。se为稳健标准误,在数值上z=βi/se,二者在变量统计显著性上是一致的。,下同。限于篇幅关系,OP回归的四个临界切点值的参数估计未在表中报告。

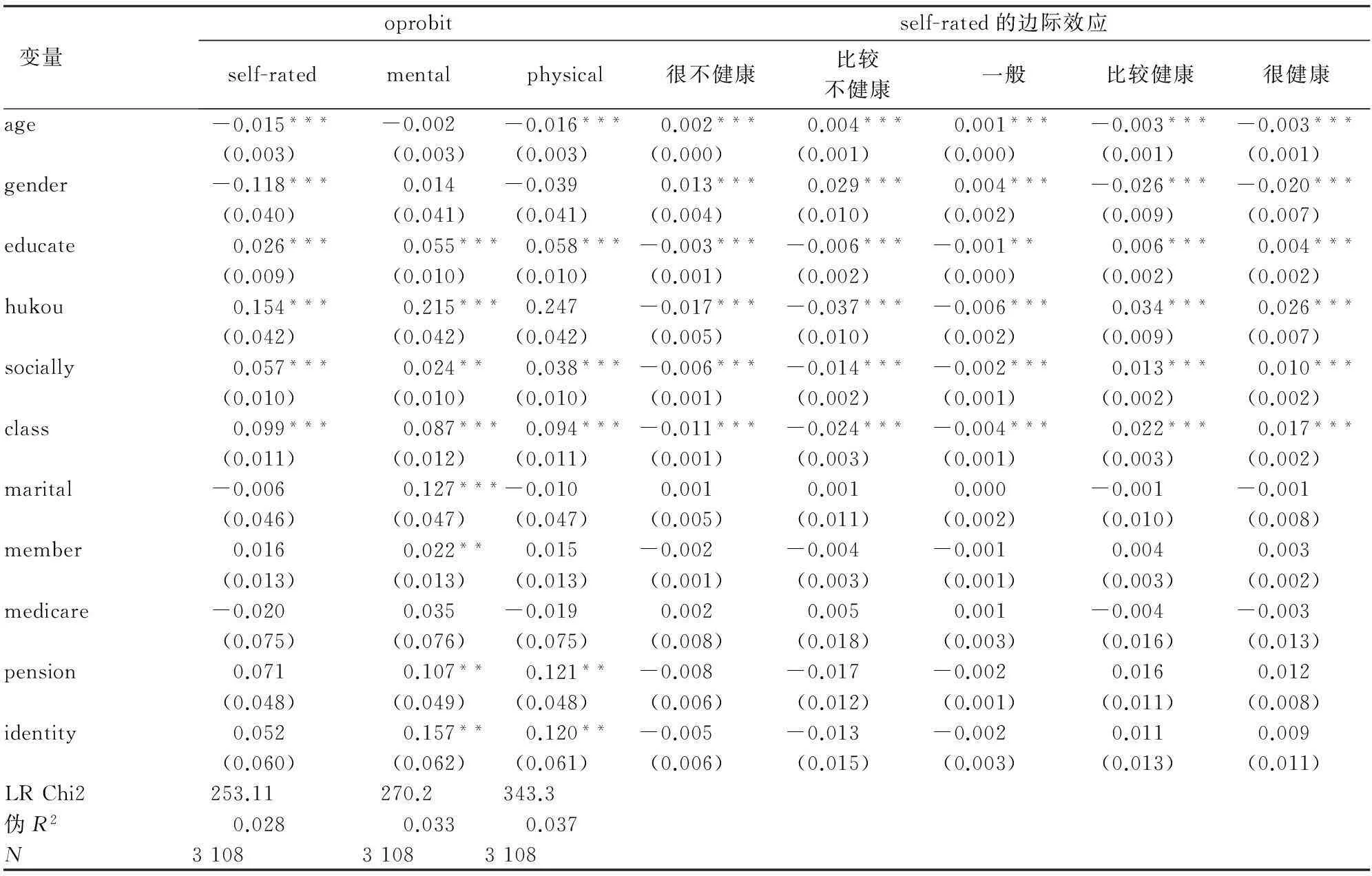

(二)分城乡比较分析

如前文所言,社会经济地位对老年人健康水平具有显著影响。考虑到中国典型的二元经济结构,城镇和农村在许多方面存在着诸多差异,导致城乡老年人的健康状况有着较大差距。从图2来看,整体而言,城镇居民健康的平均分值较农村居民更高,尤其是城乡老年人在生理健康方面的差距十分明显。但由于样本中所包含的高龄老年人的人数较少,以至于无法对健康分值进行很好的平滑,从85岁左右开始,城乡老年人健康的平均分值出现了较大幅度的波动,这也使得尽管城镇老年人在生理健康(physical)方面以更大的概率(0.247)优于农村老年人(见表2),但这一结果却不显著。而社会经济地位和健康的关系在城乡老年人之间是否存在着广泛差异,为便于比较,接下来有必要对城镇和农村进行分组研究。

从图1和图2的比较来看,个人的健康状况随年龄的增长呈现出明显下降,但老年人对其心理健康的评价,与年轻人之间的差别并没有自评健康和生理健康那么大,这也反映出具有乐观的心态确实是长寿健康的一大因素。

表3的结果表明,城乡老年人年龄(age)的系数为负,表明随着年龄的增加,个人的自评、生理健康水平会显著下降,与前文整体分析相一致。从性别(gender)的回归系数来看,数值为负并十分显著,也意味着城乡间老年男性的自评健康均要显著好于女性,并且从城乡性别间的健康差异来看,农村老年女性的自评健康也是明显不如城镇老年男性。其原因是,中国传统的社会文化在不同程度上存在着对女性生存发展的不平等,当今的农村老年人受此影响更是深远,老年女性的相对弱势状态是生命周期各个阶段相对弱势的累积和叠加。受教育程度(educate)的系数为正且十分显著,从城乡间的比较来看,农村老年人受教育程度的增加对其健康水平的提升效应更大,样本数据表明,农村老年人的平均受教育程度为私塾(或扫盲班),城镇老年人的受教育程度介于小学与中学之间,因此增进农村老年人受教育水平,对提升农村老年人健康水平具有现实意义。更为重要的是,对于受教育程度较高的老年人而言,由其他因素(如年龄、性别等)导致的健康状况的变异性也显著减少,这也意味着教育对老年人健康水平的提升具有溢出效应。农村老年人社会网络(socially)的系数显著为正,且明显高于城镇老年人,可能的原因是,亲属关系与地缘关系更为紧密的农村老年人更易于得到来自于左邻右舍(或者街坊)的帮助,而在安土重迁的乡土社会,农村老年人拥有比城镇老年人更为便捷的关系网,因此农村老年人社会网络对其健康水平的影响较城镇老年人更大一些。从老年人的阶级认同(class)来看,认为自身阶层地位越高的老年人其健康水平也相对较高,城乡间并无明显差异。受教育年限、社会网络和阶级认同一道,综合反映了社会经济地位越高的老年人,越具备增强个人投资于健康的能力,其健康水平越好。因为社会经济地位高的老年人,在老年照料方面不仅可以借助家庭养老,还可以通过购买的方式得到更多的社会化照料。就婚姻状况(marital)而言,城乡间的估计结果无明显区别,均反映了婚姻对老年健康的影响主要表现在心理健康层面。从家庭规模(member)看,该变量对城镇老年人的积极影响主要反映在心理健康层面,但是对农村老年人的影响在自评、心理和生理健康层面均有体现。由于农村老年人主要依赖于家庭养老,农村地区也更好地维持了养儿防老的传统,“多子多福”的大家庭能使其得到子女更多的经济支持和精神慰藉。从政治面貌(identity)来看,具有党员身份的城乡老年人与其心理健康呈显著正向关系,并且城镇老党员对其生理健康的评价更为积极。其原因是具有党员身份的老年人的受教育程度数值为5.4(介于初中与高中文凭之间),身份认同为4.8,这一数值要明显高于样本的平均值。因此党员身份也体现出了老年人拥有了较高的社会经济地位,也应该有着更高的医疗保健意识,因此健康水平也得到了显著提升。

图2 城乡居民(17~97岁)健康平均得分的差异与比较

表3 基于有序Probit模型的分城乡回归分析

从表3来看,医疗保险(medicare)对城镇老年人健康的影响为正,但不显著。而农村老年人医疗保险对其健康有着不显著的负向影响,但这并不意味着医疗保险不利于农村老年人健康,其原因是目前农村老年人的生活水平还相对较低,越是健康状况差的老年人越倾向于参加医疗保险,当然也可能是农村医疗保险还未对农村老年人的健康产生实质性影响。从养老保险(pension)来看,养老保险对城镇老年人的心理(生理)健康有显著的正向影响,而这一影响对农村老年人表现为正,却不显著。按常理来讲,社会保障应当与老年人健康有着非常密切的联系,为更好地观察变量间的内在联系,有必要从所考察样本数据出发,对参保人群做进一步细化分类。从图3来看,城镇(农村)老年人中有医疗保险的男性与无医疗保险的男性在自评健康方面无明显差异,自评健康的平均值为3.36(3.09和3.08),城镇(农村)老年人中有医疗保险的女性的自评健康平均值略高于(明显低于)无医疗的女性。因此老年人有无保险与其自评健康之间不存在明显关联性,以致于医疗保险(medicare)的回归系数的显著性均较差。综合来看,有医疗保险的城镇老年人的自评健康要明显好于有医疗保险的农村老年人。而在养老保险(pension)方面,有养老保险的城镇老年男(女)性与无养老保险的城镇老年男(女)性在自评健康方面具有明显差异,有养老保险的城镇老年人的自评健康均较高,农村地区具有相同的特征。对比来看,有(无)养老保险的城镇老年人的自评健康要明显好于有(无)养老保险的农村老年人。而无论是否有保险,老年男性的自评健康的平均值比女性更高一些,这一结论与前文实证相一致。同时有必要予以说明的是,尽管自评健康是最常使用的健康测量指标,但该指标不仅受到老年人自身客观健康状况的影响,同时也受到老年人认知框架和社会文化背景的影响。因此对于不同的老年人,自评健康上的差异可能与“客观”健康的差异相“冲突”。例如,受教育程度低、医疗保健意识差的的老年人,由于不了解自身的身体风险,更有可能给出比自身实际状况更好的健康评价。

图3 医疗(养老)保险与城乡老年人自评健康平均得分的差异与比较

(三)社会经济地位与老年健康的因果关系判断

虽然上文对社会经济地位与老年健康的关系进行了诸多探讨,但事实上,上述实证结论依然存在着一些局限:由于本文没有直接处理内生性问题对因果推断的影响,因此可能存在着从老年健康到社会经济地位的反向作用。正如Ettner所指出的,仅凭收入和健康之间的正向关系不能得出收入决定健康的结论,因为收入和健康之间的正向关系可能来自健康对收入的反向作用[16]。本文以老年人作为研究对象,反映老年人社会经济地位的诸多变量(如户籍、政治面貌和受教育程度等)在退休之前便已经形成且具有十分稳定的状态,观察时点的健康状态与其社会经济地位有明确的时间先后顺序。本文所选取的3 108个样本的老年人的出生日期最晚是在1953年,这意味着大多数的老年人为全程见证了新中国建设和发展的一代人。因此这一代人具有鲜明的时代烙印,社会经济地位(如出身、信仰、阶级背景和受教育程度等因素)对样本中的老年人当时的社会处境和职业选择影响深远,也影响了他们日后的健康水平、对健康的评价和健康观念。从这一视角来看,“社会经济地位决定健康”的观点在分析老年健康时理应更切合中国现实。

五、结论与对策建议

本文借助中国综合社会调查(CGSS)2013年最新的抽样调查数据,以期从社会经济地位的视角对老年健康问题进行研究。同时进一步把样本划分为城镇和农村,以考察城乡老年人的社会经济地位等因素对其健康状况的影响。结果表明:较高的社会经济地位对老年健康有明显的提升作用。城镇老年人的健康状况明显好于农村,但农村老年人社会网络对其精神支持的影响较城镇老年人更大。具有党员身份的老年人与其心理健康呈显著正向关系,老年人的健康状况也会随受教育程度的提高而改善,主观阶层认同较高的老年人的健康水平也相对较高。从人口学特征来看,老年男性的健康状况比女性要好,有配偶的老年人精神状态更加乐观。家庭规模对老年人的积极影响主要反映在心理健康方面。随着中国人口老龄化进程的加快,如何更好地提高广大老年人的生活质量和生命质量,实现健康和积极的老龄化,已成为一个日益紧迫的社会问题。

首先,针对老年人群体的异质性应当给予更多的关注,尤其是要积极关注老年人群体中的弱势群体,如农村老年人、女性老年人和独居(空巢)老年人。老龄化的过程通常伴随着生理机能的退化、心理功能的老化、社会功能的弱化和人际关系的淡化,这些问题的存在容易导致老年人产生严重的“社会隔离感”,对老年人的生活方式和健康状况产生了重要影响。目前对老年人的支持服务多停留在生活照料上,经济支持也主要源自子女或亲属的生活服务照料。而伴随着家庭结构的小型化,家庭成员所承担老年照料的责任日渐弱化。因此,需要进一步建立健全城乡社会保障体系,加强老年宜居环境建设,鼓励发展养老服务业,尤其是鼓励医养结合,从国家福利政策层面积极保障老年人享有更健康更有质量的生活。

其次,积极开展老年心理健康宣传,注重老年精神关怀和心理慰藉。目前老年人的精神需求尚未实现与家庭功能的有效互补,因此家庭成员应该重视对老年人的精神赡养,树立老年宜居的理念。同时加强社区老年文化建设,开展社区志愿服务,让老年人保持积极乐观的心理状态,丰富老年人的精神生活。还应特别注重以有效的方式在老年人群中普及医疗保健知识,增强老年人的日常生活自理能力。因此,为应对日趋严重的老龄化问题,当下我们应积极从“老有所养”、“老有所医”向“健康老龄化”迈进,只有通过社会、家庭和老年人自身的共同努力,构建起覆盖面广、经济有效、公平可及的老年健康支持体系,才能使老年人健康幸福度过晚年。参考文献:

[1]Sherry Glied, Adriana Lleras-Muney. Technological Innovation and Inequality in Health[J]. Demography,2008,45(3).

[2]Winkleby M A, Jatulis D E, Frank E, Fortmann S P. Socio-economic Status and Health: How Education, Income and Occupation Contribute To Risk Factors for Cardiovascular Disease[J]. American Journal of Public Health,1992,82(6).

[3]Wilkinson, Kawachi, Kennedy.Mortality, the Social Environment, Crime and Violence[J]. Sociology of Health & Illness,1998,20(5).

[4]Eddy Vandoorslaer, Xander Koolman. Explaining the Differences in Income-related Health Inequalities Across European Countries[J]. Health Economics,2002,13(7).

[5]House, James S, Ronald C. Kessler A. Regula Herzog, Richard P Mero, Ann M. Kinney, Martha J Breslow. Age, Socioeconomic Status, and Health[J]. The Milbank Quarterly,1990,68(3).

[6]C E Ross,C L Wu.Education,Age,and the Cumulative Advantage in Health[J]. Journal of Health and Social Behavior,1996,37(1).

[7]Macinko J,Starfield B . The Utility of Social Capital in Research on Health Determinants[J]. The Milbank Quarterly,2001,79(3).

[8]Dowd J B, Zajacova A.Does Self-rated Health Mean the Same Thing Across Socioeconomic Groups? Evidence from Biomarker Data[J]. Annals of Epidemiology,2010,20(10).

[9]陈安平.收入高会更健康吗?——来自中国的新证据[J].财贸经济,2011(1).

[10]黄洁萍,尹秋菊.社会经济地位对人口健康的影响——以生活方式为中介机制[J].人口与经济,2013(3).

[11]薛新东,刘国恩.社会资本决定健康状况吗?——来自中国健康与养老追踪调查的证据[J].财贸经济,2012(8).

[12]杜本峰,王旋.老年人健康不平等的演化、区域差异与影响因素分析[J].人口研究,2013(5).

[13]王新军,郑超.医疗保险对老年人医疗支出与健康的影响[J].财经研究,2014(12).

[14]焦开山.健康不平等影响因素研究[J].社会学研究,2014(5).

[15]周广肃,樊纲,申广军.收入差距、社会资本与健康水平——基于中国家庭追踪调查(CFPS)的实证分析[J].管理世界,2014(7).

[16]Ettner,SusanL.New Evidence on the Relationship between Income and Health[J]. Journal of Health Economics World,1996,15(1).

(责任编辑:张治国)

The Influence of Social and Economic Status on Elderly Health:Empirical Analysis based on CGSS2013 Data

XU Lei,YU Long

(School of Business, Xiangtan University, Xiangtan 411105, China)

Abstract:The paper selects 3108 samples of the aged whose age is 60 or over 60 from Cross-sectional data in 2013 from the China General Social Survey (CGSS), and uses the ordered Probit model to investigate the factors that reflect the social and economic status of the elderly how to influence their health from the three dimensions of self rated health, mental health and physical health. The results show that the higher social and economic status has a significant improvement in the health of the elderly. For example, the health status of elderly people in urban areas is better than that in rural areas, but the influence of more extensive social network to the spiritual support of rural elderly people is greater than that of urban old people. Elderly people with Party member status are significantly positively related to their mental health, and the health status of the elderly will be improved with the improvement of education level, the elderly with a higher agreement of subjective stratum have a relatively higher health level. According to demographic characteristics, the health condition of males of the aged is better than that of the females, and the mental state of the aged people with the spouse is more optimistic. In terms of policy implications, at present, we should give more attention to the heterogeneity of the groups of the old, and actively improve older people's quality of life and quality of livelihood to create a "healthy aging society" together.

Key words:social and economic status;elderly health;ordered Probit model;(CGSS)2013

中图分类号:C913.6∶D013

文献标志码:A

文章编号:1007-3116(2016)03-0052-09

作者简介:徐雷,男,山东青岛人,经济学博士,讲师,研究方向:数量经济学;

收稿日期:2015-10-08;修复日期:2015-12-07

余龙,男,湖北荆州人,硕士生,研究方向:微观计量经济学。

【统计应用研究】