新疆高校少数民族女大学生择业价值观的调查

新疆高校少数民族女大学生择业价值观的调查

史青

(新疆财经大学 工商管理学院,新疆 乌鲁木齐830012)

内容提要:新疆少数民族女大学生由于受民族文化、风俗习惯和成长环境的影响,其择业价值观与内地其他高校毕业生具有一定的差异性。在发展因素方面,少数民族女大学生更加注重个性化发展,追求独立自主和自我价值的实现;而在保健因素方面还存在保守、消极的一面,对就业单位和就业地域的选择范围狭窄,而对工资的预期普遍偏高。此外,通过对不同生源地和民族样本的比较研究发现,来自农村的少数民族女大学生更愿意选择去偏远地区工作,其预期工资标准也显著低于来自城镇的学生;而汉语言能力较弱的少数民族女大学生则表现出更积极、乐观的就业价值选择。

关键词:新疆高校;少数民族女大学生;择业价值观

一、问题的缘起

价值观是主体按照客观事物对其自身及社会的意义或重要性进行评价和选择的原则、信念和标准,它对人的思想和行为起导向和调节作用。价值观在职业选择上的体现就是“职业价值观”,也称之为择业价值观。择业价值观是人们对待职业的一种信念和态度,它决定着人们的择业倾向和态度,体现着择业者以自身需要为前提而判断的能从职业中获得利益的观点和看法。大学生的择业价值观是其对择业理想、动机、标准和途径的基本看法和观念,是其走向就业市场寻找工作的先导,它集中反映了大学生的世界观、人生观和价值观。

现有学者的研究发现,大学生的择业价值观随着时代的变迁而呈现出以下特征:一是大学生的择业方式从“统包统分”过渡到“自主择业”,并逐渐显现出“自主创业”的特点;二是大学生的择业标准由“看重社会价值”过渡为“看重经济价值”,后又逐渐发展为“看重未来前景”的特点;三是大学生对工作回报的期望呈现出从“看重薪酬”向“注重个人发展”转变的特点;四是大学生在择业地域去向的选择上呈现出越来越理性化的特点,即注重个人利益与国家需要相互兼顾。综合来看,大学生整体上适应市场竞争的能力和意识逐渐增强,其择业价值观也逐渐与市场经济的积极因素相适应。

就业是民生之本,是边疆各族人民安居乐业的基础,少数民族大学生又是实现新疆和谐稳定和长治久安的重要力量,其就业问题不仅事关边疆各族人民的劳动权益、职业发展和家庭幸福,更影响着新疆的经济发展、社会和谐与政治稳定。但目前,新疆少数民族大学毕业生的一次就业率仅在20%左右,而占新疆少数民族大学生总数50%的少数民族女大学生的就业率则更低,且有不断下降的趋势。究其原因,主要是少数民族女大学生的择业价值观受到性别、语言、文化差异和传统家庭观念等因素的影响,这些因素也是影响其就业行为的关键因素。因此,本文拟通过对新疆八所高校两千多名少数民族女大学生实施田野调查,从保健因素和发展因素两个方面对其择业价值观进行全面的调查分析,力图能够有效转变其就业观念和择业行为,进而为解决其就业难问题提供建议。

二、调查内容与方法

(一)调查内容

马斯洛的需求层次理论和赫兹伯格的双因素理论告诉我们,不同的需求是决定人们行为的主要动因,而需求有层次之分。低层次的需求也可称为保健因素,高层次的需求也可称为激励因素。保健因素满足了人们的生物性需要,包括生存、安全和社会交往的需要,而激励因素满足了人们发展的需要,包括对获得社会地位、被尊重和实现自我价值的需要。本文参考凌文辁、方俐洛等编写的职业价值观三要素(声望地位、保健因素和发展因素)测量量表,结合预调查结果,选择保健和发展两个基本因素的需求维度作为调查内容,对少数民族女大学生的择业价值观进行分析,其具体内容见表1。

表1 少数民族女大学生择业价值观调查内容

(二)调查方法

根据实际情况,本次调查主要采用判断抽样和方便抽样相结合的方法,调查时间为2014年3月至6月,调查对象为新疆主要八所高校(新疆大学、新疆医科大学、新疆师范大学、新疆财经大学、新疆农业大学、伊犁师范学院、喀什师范大学、塔里木大学)中的少数民族女大学毕业生,其中涉及11个不同民族,包括维吾尔族(1045人,占65.4%)、哈萨克族(324人,占20.2%)、回族(85人,占5.3%)、蒙古族(61人,占3.8%)、柯尔克孜族(50人,占3.1%)、锡伯族(11人,占0.6%)、塔吉克族(9人,占0.56%)及乌孜别克族、土家族、白族和满族等(共13人,占0.8%)。本次调查共发放问卷2500份,收回问卷2018份,有效问卷1598份,有效率达79.2%。

三、择业价值观的现状分析

此次调查的目的:一是摸清新疆高校少数民族女大学生当前的择业价值观;二是了解不同生源地(城镇和农村)和不同民族是否对其择业价值观产生影响,因而其现状的分析主要从这两方面展开。

(一)择业价值观的整体状况

1.保健因素的总体状况。本次调查主要从以下五个方面来反映少数民族女大学生为满足基本需要而产生的择业价值观。

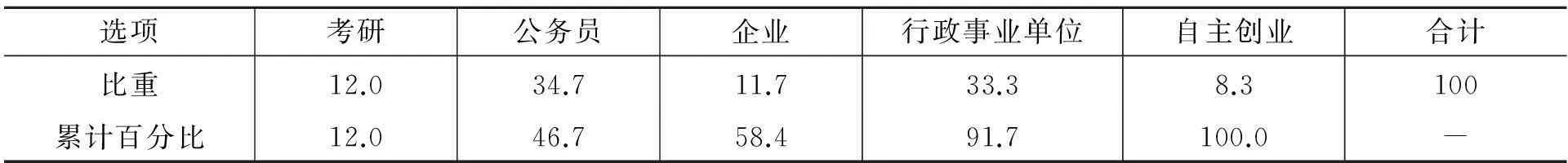

(1)就业去向的选择。从表2可以看出,行政事业单位是少数民族女大学生毕业后的主要就业意愿。统计结果显示,毕业后选择考取公务员的学生占34.7%,选择事业单位的学生占33.3%,选择考研的学生占12%,选择企业的学生占11.7%,选择自主创业的学生占比最低,仅占8.3%。其中,选择考取公务员和行政事业单位的学生占比合计达到68%,说明目前少数民族女大学生整体的就业观念还比较保守,大部分学生比较注重单位的稳定性、基本保障和社会地位。

表2 就业去向选择 单位:%

(2)是否愿意去边远地区工作。从表3可以看出,愿意去边远地区工作是少数民族女大学生的基本意愿。统计结果显示,愿意去偏远地区工作的学生占比为51.8%。这个结果体现出了新疆少数民族地区与发达地区不同的特点,发达地区的大学毕业生都希望能留在大城市工作而不愿意去相对落后的偏远地区,而新疆少数民族女大学生由于受家庭传统观念的影响,毕业后大都被要求回到父母身边工作,加之大多数少数民族学生都来自偏远的农村,因此,愿意去偏远地区工作的比例较高。

表3 是否愿意去边远地区工作 单位:%

(3)对所选单位的工资要求。从表4可以看出,较高的工资要求是少数民族女大学生的基本意愿。统计结果显示,选择3000~4000元的学生占比为50.3%,选择4000~5000元的学生占比为26.6%。这一结果说明当前少数民族女大学生对自己毕业后在社会中的定位还不明确,对工资的预期普遍偏高。

表4 对工资的要求 单位:%

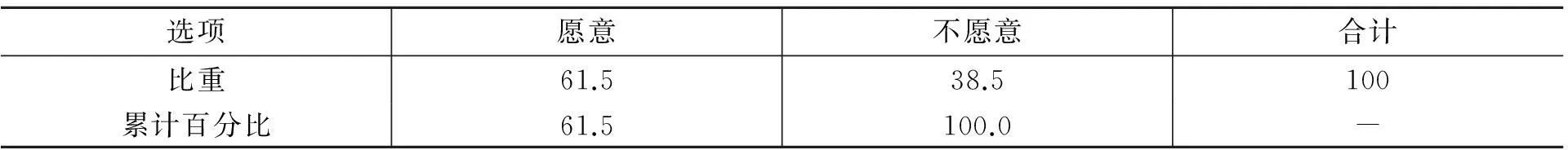

(4)是否愿意降低就业期望。从表5可以看出,愿意降低就业期望是少数民族女大学生的基本意愿。统计结果显示,当毕业生在择业过程中无法达到预先设定的就业期望时,愿意降低就业期望的人数占比为61.5%。说明大部分学生已经开始学会适应人才市场规则,能够较好地进行就业预期的调整。

表5 是否愿意降低就业期望 单位:%

(5)嫁个好老公重要还是找份好工作重要。从表6可以看出,“找份好工作”是少数民族女大学生的基本意愿。统计结果显示,57.4%的学生选择了找份好工作更重要,而42.6%的学生认为嫁个好老公更重要,这也体现了当今大学生在价值观和婚恋观上的变化,这一变化主要受到社会价值观的影响。

表6 嫁个好老公与找份好工作 单位:%

2.发展因素的总体状况。本次调查主要从以下四个方面来反映女大学生为满足发展需要而产生的择业价值观。

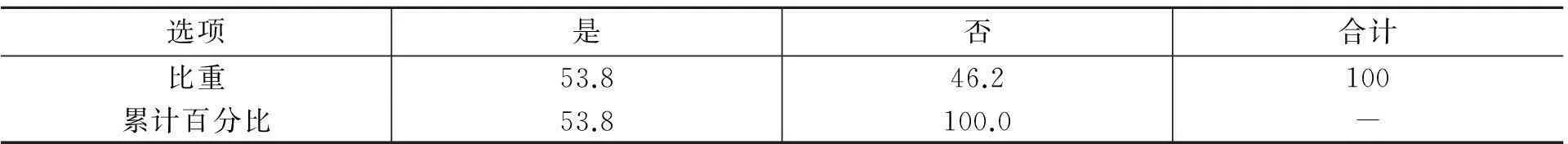

(1)是否选择与专业对口的单位。从表7可以看出,专业对口是少数民族女大学生为获得今后发展的基本意愿。统计结果显示,在选择单位时,一定要选择与自己所学专业对口的学生占比为53.8%,不一定要求与专业对口的学生占比为46.2%。可以看出,有近一半的学生已经不将专业对口作为择业的主要标准,说明面临日益严峻的就业形势,部分学生已经有了“先就业再择业”的思想转变。

表7 是否一定要专业对口 单位:%

(2)找工作最看重的因素。从表8可以看出,发展前景是少数民族女大学生为获得今后发展的基本就业意愿。统计结果显示,在找工作最看重的因素选项中,占比由高到低的选项依次是发展前景(34.2%)、工作稳定(26.8%)、兴趣爱好(24.1%)、薪酬(14.9%)。这一结果也证实了学者们对这一时期大学生择业价值观转变的判断,即由“看重薪酬”转变为“看重发展前景”。

表8 找工作最看重的因素 单位:%

(3)婚后是否打算继续工作。从表9可以看出,结婚之后继续工作是少数民族女大学生为获得今后发展的意愿。统计结果显示,92.8%的少数民族女大学生都选择了结婚后会继续工作,说明少数民族女大学生转变了原有传统保守的“男尊女卑”思想,更注重和追求经济地位的独立和未来的发展。

表9 婚后是否打算继续工作 单位:%

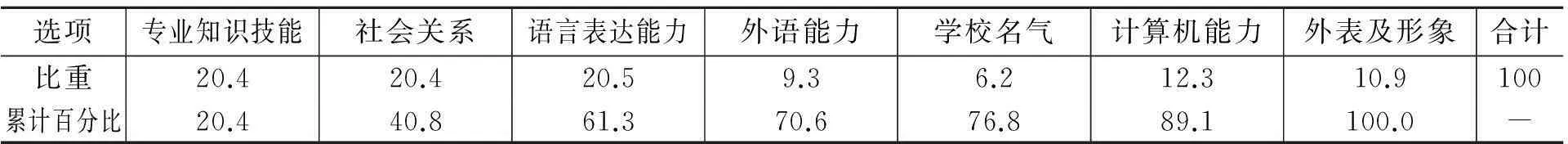

(4)最能帮助成功就业的因素。从表10可以看出,综合能力的具备是少数民族女大学生认为影响今后就业的主要因素。统计结果显示,影响就业的重要因素依次为语言表达能力(20.5%)、社会关系和专业知识技能(各占20.4%)、计算机能力(12.3%)、外表及形象(10.9%)、外语能力(9.3%)、学校名气(6.2%)。从选择的比例来看,语言表达能力、社会关系和专业知识技能占比基本相同,说明这三个因素是学生认为影响顺利就业的主要因素。

表10 最能帮助成功就业的因素 单位:%

(二)择业价值观的差异状况

由于本文对择业价值观的分析是从保健因素和发展因素两个方面进行,因而对少数民族女大学生择业价值观的差异也从这两方面展开。

1.保健因素的差异状况。从生源地来看,首先,来自农村的少数民族女大学生毕业后更愿意去偏远地区就业。表11数据显示,来自农村的少数民族女大学生愿意去偏远地区工作的比例为33.3%,不愿意去的比例为22.8%;而来自城镇的少数民族女大学生愿意去偏远地区的比例为18.5%,不愿意去的比例为25.4%,且显著性P值=0.000<0.05,这说明来自农村和城镇不同生源地的少数民族女大学生在选择是否愿意去偏远地区工作的行为上存在显著差异。其次,来自农村的少数民族女大学生对预期工资标准的要求低于来自城镇的学生。表12数据显示,来自农村的少数民族女大学生中选择1000~2000元、2000~3000元、3000~4000元工资标准的学生分别为2.3%、12.1%和28.7%,而来自城镇的少数民族女大学生的相应比例则分别为0.9%、7.8%和21.6%,均低于来自农村的学生。但是,在最高工资标准4000~5000元的选择上,来自农村的少数民族女大学生占13%,而来自城镇的少数民族女大学生占13.6%,明显高于来自农村的学生,且卡方检验显著性P值=0.001<0.05,这说明在预期工资标准上,来自城镇的少数民族女大学生的预期显著高于来自农村的学生。

表11 去偏远地区:农村与城镇卡方检验

表12 工资要求:农村与城镇卡方检验

从民族来看,卡方检验显著性P值=0.000<0.05,这说明不同少数民族女大学生在“嫁个好老公还是找份好工作”的价值观选择上存在显著差异。表13数据显示,哈萨克族和维吾尔族的女大学生比其他少数民族女大学生选择“找份好工作”的比例显著高于“嫁个好老公”的比例,其中,哈萨克族女大学生尤为突出。而相关研究证实,哈萨克族和维吾尔族在新疆众多少数民族中汉语言能力相对较弱,将这一结论与本文实证结果相结合可以看出,新疆高校中汉语言能力较弱的少数民族女大学生表现出更为积极、乐观向上的价值选择。

综上分析,说明少数民族女大学生在保健因素的择业价值观方面存在生源地和民族的差异性。

表13 民族:嫁个好老公与找份好工作卡方检验

2.发展因素的差异状况。对不同生源地和不同少数民族女大学生在专业对口、发展前景、婚后是否继续工作及影响就业的能力四个发展因素的差异化分析,结果显示卡方检验显著性P值都大于0.05,没有显著性差异。这说明少数民族女大学生在发展因素的择业价值观方面不存在差异。

四、研究结论及启示

(一)研究结论

1.保健因素。新疆少数民族女大学生更愿意去偏远地区就业,其中,来自农村的少数民族女大学生更愿意去偏远地区的比例高出来自城镇的少数民族女大学生近15个百分点;但少数民族女大学生对工资的要求普遍较高,其中,来自城镇的少数民族女大学生对工资的要求高于来自农村的少数民族女大学生。同时,有超过60%的少数民族女大学生愿意调整就业期望;目前只有42.6%的少数民族女大学生选择嫁个好老公比找份好工作更重要,而这一特征在维吾尔族女大学生身上更为显著。总体来说,目前少数民族女大学生更注重低层次需求的满足,整体的就业观念还比较保守。

2.发展因素。新疆少数民族女大学生较为注重职业发展前景,有超过50%的学生要求初次就业与自身所学专业对口;且随着其专业知识和综合能力的提升,其独立性也在不断增强;新疆少数民族女大学生普遍认为语言表达能力、社会关系和专业知识技能是其顺利就业的主要条件,其中,汉语言能力被认为是影响就业成功的最重要的因素。

(二)几点启示

1.加强去极端化教育,培养学生正确的人生观。高校是传播科学文化知识的场所,是意识形态领域的重要阵地,也是各族学生学习成长的重要平台。大学时期正是树立人生观和世界观的关键时期,正如习近平主席指出的那样,高校担负着“怎样培养人,培养什么样的人”的重要使命。因此,高校教师有责任引导不同民族、不同层次的学生相互交流学习、相互尊重包容,积极引导学生走出校门参与社会实践活动,培养学生积极向上、乐于创新、奋发图强的正确人生观。

2.注重引导和培养少数民族女大学生追求高层次需求的满足,努力实现其自我价值的择业价值观。树立正确的就业观首先要引导少数民族大学生有明确的就业目的,职业无高低贵贱之分,就业不是简单的干活挣钱,而是个人价值的体现,是为国家和社会能作出多少贡献。高校可以通过课堂和多种方式的宣传教育,引导少数民族女大学生接受先生存后发展的终身择业观,逐步改变原来单纯依赖国家、依赖社会、依赖他人的被动等待的消极就业心态,鼓励学生积极参与社会竞争和基层锻炼,不断积累实践经验,主动寻求能够实现自我价值的社会岗位。

3.重视对少数民族女大学生就业心理的辅导。从研究结论可以看出,少数民族女大学生的就业期望普遍偏高,其对就业单位的性质和工资要求都较高,对自己没有一个客观、清醒和全面的评价,以至于在求职过程中盲目从众或过分依赖。当其求职遇到困难和挫折时,又会极度自卑,失去就业信心。因此,高校应重视对少数民族女大学生就业心理的干预,帮助她们全面认识就业的主观和客观条件,以健康积极的心态勇于面对困难和挫折,树立就业信心。

4.进一步加大对少数民族大学生汉语言能力的训练和提高。调查发现,汉语言能力是影响少数民族大学生就业自信的关键要素。因此,高校首先应通过社团活动、媒体宣传、各种竞赛等多种方式鼓励少数民族女大学生积极学习汉语,结合就业培训和指导工作让其认识到学好汉语可以给自身的发展提供一个更为广阔的平台,增强其对汉语的认同感,养成其自觉学习汉语的良好习惯和氛围。其次应进一步推进“民汉一体化教学”,提高教学目标和考试要求,以普遍提升少数民族大学生对汉语言的理解和应用能力以及知识技能水平。此外,民汉同宿也是提升少数民族大学生汉语能力的有效手段。在宿舍内民汉学生之间可以随时随地、自然而然地交流与沟通,这不仅强化了民、汉语言交流,而且加深了相互之间的友谊,促进了各民族团结。

参考文献:

[1]凌文辁,方俐洛,白利刚.我国大学生的职业价值观研究[J].心理学报,1999,(7):342-348.

[2]帕孜来·马合木提,郭建伟.新疆少数民族大学生就业意向实证研究[J].中国电力教育,2013,(6):210-212.

[3]陈小昆.新疆少数民族大学生就业状况调查分析[J].新疆财经,2011,(3):70-74.

[4]陈迎明.影响大学生就业因素研究十年回顾:2003—2013——基于CNKI核心期刊文献的分析[J].现代大学教育,2013,(4):35-44.

[5]赵银侠.制约女大学生就业的社会结构性因素探析[J].南京社会科学,2003,(11):76-80.

[6]梁慧超,等.当代大学生择业价值观引导研究的文献综述[J].云南社会主义学院学报,2014,(3):235-236.

[7]胡秋灵,马丽.大学生择业观的变迁与引导研究[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2012,(3):54-57.

[8]艾健.职业价值观对少数民族大学生职业选择的影响分析[J].人才培养与就业,2014,(16):45-49.

[9]邢利伟.新疆高校少数民族大学生就业观调查研究[J].西部教育,2012,(2):40-41.

[10]陈弛茵,等.大学生工作价值观与择业选择[J].华东交通大学学报,2014,(10):134-142.

[11]纪俊,何剑.新疆少数民族就业困难群体成因分析——基于结构方程模型的视角[J].新疆财经大学学报,2013,(4):28-34.

(责任编辑:陈小昆)

An Investigation of Minority Female College Students’Occupation Values in Xinjiang

Shi Qing

(Xinjiang University of Finance and Economics,Urumqi 830012,China)

Abstract:Because of the influence of national culture, customs and growth environment, employment values of ethnic minority female college students in Xinjiang is in a sense different from those of other inland college graduates in China. When it comes to the development, ethnic minority female college students pay more attention to personalized development, pursuing the accomplishment of independence and self value. In terms of hygienic factors, they are conservative and inactive, as a result, the range of their employment unit and region range is very narrow. However, their expectations of income is comparatively higher than the standard. In addition, by comparing samples of different origins and nationalities, it is found that ethnic minority female college students from urban area prefer to work in remote areas, whose expected income standards are lower than those from suburban areas. And what’s more, those whose Chinese Han language ability is weak show more positive and optimistic occupation values.

Key Words:Colleges and Universities in Xinjiang; Ethnic Minority Female College Students; Occupation Values

DOI:10.16716/j.cnki.65-1030/f.2016.01.009

中图分类号:C913

文献标识码:A

文章编号:1007-8576(2016)01-0074-07

作者简介:史青(1972-),女,副教授,博士,研究方向:组织行为学、人力资源管理。

基金项目:新疆维吾尔自治区软科学项目“新疆少数民族女大学生就业问题研究”(201342111)

收稿日期:2015-03-10