汉代空心砖画像布局的“郑州模式”

董 睿

汉代空心砖画像布局的“郑州模式”

董 睿

在汉代墓葬美术中,空心砖是比画像石、墓室壁画更早出现的艺术形式。空心砖表面内容看似杂乱无章但又排列整齐的画像,在制作的过程中是否经过工匠细致的构思,是空心砖能否作为独立艺术形式而为美术史研究者深入讨论的关键因素之一。本文通过对考古发掘的郑州商城遗址东南角西汉中晚期的10座空心砖墓进行研究,发现在郑州南关附近存在一个可能是当时郑州地区规模最大、延续时间最长、技术最高的从事空心砖制作的制陶作坊。这些墓葬所使用的空心砖,在西汉的不同时期,随着空心砖墓葬形制和丧葬观念的变化,其画像的题材内容和在墓室空间内的布局,也呈由简单随意的组合到经过严密构思的情节性构图的变化,具有显著时代性和地域性特色。本文将这一形式命名为:汉代空心砖画像布局的“郑州模式”。

空心砖;画像布局;郑州模式

在汉代美术史研究中,由于传世作品的缺乏,图像研究主要以考古发掘出土的画像石、画像砖、墓室壁画、帛画、彩绘漆棺以及金属镶嵌画等作为材料来源。在以上几种类型的材料中,针对画像砖的研究最为薄弱。究其原因,主要是因为画像砖与其他几种类型的图像相比,材料分散,画面往往由缺乏关联的题材或者内容组成,即便同一个墓葬里不同位置的画像似乎也并没有必然的联系。选择空心砖作为研究对象,因为画像砖包括空心和实心的画像砖,但空心砖的时代更早,研究起来更加复杂。因此,本文希望通过对一定区域的空心砖墓进行个案研究,探讨汉代不同时期的墓葬和画像之间,以及同一座空心砖墓的画像之间是否存在形式上的相互关联。

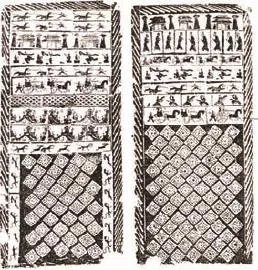

本文选定郑州商城遗址东南角的10座汉代空心砖墓中的一批材料开展本项研究,因为这批墓葬之间,不仅在地域上,而且在墓葬的级别、时代,空心砖画像的题材和内容等方面,均存在诸多关联。这批墓葬包括西汉中期的5座墓葬——郑州南关外北二街画像砖墓M5(以下简称北二街M5)、郑州南关外布厂街画像空心砖墓M1(以下简称布厂街M1)、郑州南关159号汉墓(以下简称南关M159)、郑州向阳肥料社画像砖墓M1和M2(以下简称向阳M1、向阳M2),以及西汉晚期的5座墓葬——郑州南仓西街汉墓M2(以下简称南仓M2)、郑州南关外北二街画像砖墓M4(以下简称北二街M4)、郑州二里岗画像空心砖墓M32和M33(以下简称二里岗M32、二里岗M33)、郑州新通桥画像空心砖墓(以下简称新通桥M)。它们均分布在郑州商城遗址东南部的一个较小的范围里(图1)。

这10座墓葬均属于小型墓葬。墓葬的结构有平顶带耳室的空心砖墓,也有平脊斜坡顶单室空心砖墓。这些墓葬的随葬器物类型大多相同,数量相近,可判断墓主应同属于不太富有的社会阶层。这些墓葬中,画像和纹饰种类最多的是郑州新通桥M,包括图案在内,有54种。其中,画像种类最少的墓葬为郑州南关外布厂街M1,仅有10种。其余8座墓葬画像的平均种类为17种。也就是说,这个区域内,普遍而言,一座空心砖墓画像种类的数量大概在20种左右。

图1 郑州西汉空心砖墓分布图

图2 布厂街M1斗虎 6×11.6cm

图3 南仓M2斗虎 6×11cm

图4 北二街M4 8.4×15.3cm

图5 向阳M1

图6 二里岗M32

图7 南仓M2 5.7×7.8cm

图8 向阳M2 5.7×7.3cm

图9 二里岗M33 5.8×7.5cm

图10 新通桥M 6×8cm

图11 北二街M4 6.3×8.4cm

图12 新通桥M

图13 北二街M4 6.6×9.8cm

图14 南仓M2 7×10cm

图15 新通桥M

图16 向阳M2 7.8×14cm

图17 二里岗M33 8×15cm

图18 向阳M2 4.5×4.5cm

图19 二里岗M33 4.5×4.5cm

图20 新通桥M

图21 新通桥M

图22 向阳M2 6.7×8.5cm

图23 北二街M4 7.1×9cm

为了分析不同墓葬中空心砖画像之间的关系,笔者根据考古材料对上述空心砖画像的尺寸大小进行了统计,并实地测量了能够见到的空心砖上的相关画像。通过对不同墓葬材料的对比,笔者发现,从西汉中期开始,同一类型的画像在不同墓葬中出现的情况比较普遍。如西汉中期的布厂街M1(图2)和西汉晚期的南仓M2(图3)的门框砖上的斗虎画像完全为同模模印而成,并且这些画像在两座墓葬的门柱砖上排列的方式也非常相似。

西汉晚期的北二街M4、向阳M1、二里岗M32,三座空心砖中的轺车步从画像,完全为同模模印而成(图4到图6)。

西汉晚期的南仓M2、向阳M2、二里岗M33、新通桥M四座墓葬中,对奏画像为同模模印而成(图7到图10)。而西汉晚期的北二街M4对奏画像(图11)尽管相对比较符号化,但其形式与前四者完全相同,可能其时代与前四者略有差异。

西汉晚期的新通桥空心砖墓M与西汉晚期的北二街M4和南仓M2的骑射画像为同模模印而成(图12到图14)。

西汉晚期的新通桥M与同时的向阳M2、二里岗M33三座墓葬,有同模模印的建鼓舞画像和单骑画像(图15到图20)。

西汉晚期的新通桥M与同一时期的向阳M2、北二街M4三座墓葬有同模模印的玉兔捣药与西王母画像、斗鸡、仙鹤乌龟和猿犬戏斗画像(图21到图32)。

西汉晚期的新通桥M与同时期的向阳M2、北二街M4、二里岗M33四座墓葬,有同模模印的九尾狐与三足乌和人物御龙画像(图33到图40)。

在这10座空心砖墓中,新通桥空心砖墓M不仅使用远远多于其他空心砖墓的印模数,而且与多座空心砖墓“画像共模”。为了搞清这些空心砖墓之间是否存在必然的联系,不同时期的空心砖画像之间是否有一定的演变规律,笔者对这些墓葬之间的时代先后顺序进行了排列。

图24 新通桥M

图25 向阳M2 7×8.3cm

图26 北二街M4 7×9cm

图27 新通桥M

图28 向阳M2 4.9×4.9cm

图29 北二街M4 4.5×4.5cm

图30 新通桥M

图31 向阳M2 3×8.6cm

图32 北二街M4 3×9cm

在本文所讨论的10座汉代砖墓中,北二街M4和南仓M2均为平顶空心砖墓,而新通桥M为平脊斜坡顶的空心砖墓。根据考古类型学的原理可以得知,新通桥M晚于前二者。而对于同一种类型、时代十分相近的空心砖墓,单纯考古类型学的方法已无法解决墓葬之间的先后顺序。通过对画像形式的对比却可以发现细微的变化。例如,新通桥空心砖墓M中有两类骑射画像。其中一类画像(图12)在北二街M4和南仓M2发现了同例(图13和图14)。而新通桥空心砖墓M中的另一类骑射画像(图41)在北二街M4和南仓M2均未发现。这个画像中,一勇士骑于马上,挽弓搭箭返身回射,马头向前,奋力疾奔。而前一类画像,亦一勇士骑于马上,回身射箭,马昂首回望,似在配合勇士射箭的动作。二者似乎并不十分相似。但是仔细对比可以发现,无论画像的大小、布局,还是骑手挽弓搭箭的动作,以及马后两足的刻画均极为相似。而后者刻画了更多的细节。首先是马前多了一棵小树,其次是在马腹之下和后两足下均多了一道线纹。工匠只需稍稍改动一下印模底稿就可以将第一类骑射变为第二类。如果推测不误,那么新通桥M的建造年代应该晚于北二街M4和南仓M2。其他考古材料也佐证了这个判断。根据这种对画像形式的分析,可以这样认为,新通桥M第二类骑射画像应是在第一类的基础上稍稍改动的结果(图16)。

另外一个例证是,新通桥空心砖墓M中的吏仆画像。前面一个戴冠官吏个子较高,佩剑躬身前行。他身后的一人,个子较矮,持杖跟随(图42)。在向阳M2中,有与前者几乎完全一样的人物形象。向阳M2中的一主一仆两个人物,实际上是由两个印模组合在一起而形成的(图43)。画像形式的细微变化显示,向阳M2的时代应略早于新通桥M。这种判断的结果同样为考古类型学分析的结果所印证。向阳M2为单耳室平顶空心砖墓,显然其建造年代应早于平脊斜坡顶的新通桥M。再结合汉代图像艺术发展的基本特点来看,无论画像砖、画像石还是墓室壁画,其发展规律都是时代越晚内容越丰富。

图33 新通桥M

图34 向阳M2 4.8×8.5cm

图35 北二街M4 4.7×8.8cm

图36 二里岗M33 5×9cm

图37 新通桥M

图38 向阳M2 5.3×10cm

图39 北二街M4 5.3×10cm

图40 二里岗M33 5.3×10cm

本文基于画像形式的演变和考古类型学相结合的分析方法,将这些墓的先后顺序排列如下:布厂街M1→二里岗M33→向阳M1→向阳M2→南仓M2→二里岗M32→新通桥M→北二街M4。

按照墓葬形制和画像风格,可以将这10座墓葬分为三个阶段。西汉中期:包括布厂街M1、南关M159、北二街M5三座墓葬;西汉晚期前段:包括二里岗M33、向阳M1、向阳M2、南仓M2四座墓葬;西汉晚期后段:二里岗M32、新通桥M、北二街M4三座墓葬。

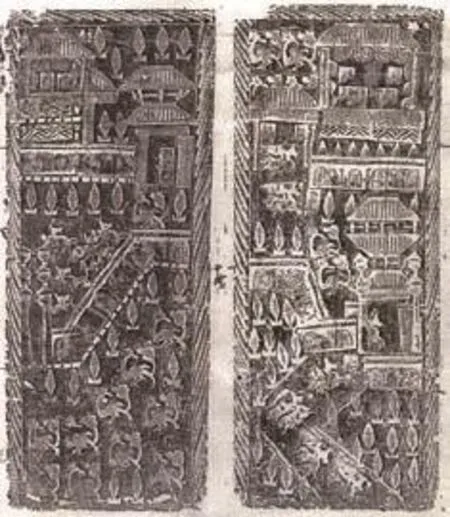

这些空心砖墓的画像在不同时段存在不同的特点,而且特征的演变非常明显。从布厂街M1到新通桥空心砖墓M,空心砖画像的变化规律体现在种类的数量多寡变化上。早期的种类较少,时代越晚种类越多。郑州市九洲城西汉空心砖墓是经考古发掘所见到的为数不多的带有画像的西汉早期空心砖墓。空心砖上的图案与西汉中、晚期的纹饰并无太大区别,而画像尽管只是凤鸟和人物形象的单调排列,但与战国时期的空心砖墓相比,却是新生事物,改变了战国时期空心砖纯粹由图案装饰的固定模式。西汉早期空心砖上的人物和动物印模种类较少,与西汉中、后期者相比,形象还比较呆板,图案多数为正方形的百乳纹、变形四叶纹等。画工在模印的时候将图案一个一个相连全部斜向排列。这种排列方式很可能源自纺织技术的启发。西汉中期的空心砖墓,画像和图案的数量和种类均有所增加,除了几何花纹和图案外,人物、动物、建筑画像占据多数。墓室四壁的空心砖尽管画像增多,但是这些画像的组合和布局似乎并没有经过太多的构思,仿佛仅仅是为了把空心砖的表面用画像和图案随意填满而已。而墓门是装饰的主要位置。画像构思最为巧妙的位置就在门扉砖上。南关M159(图44)和北二街M5(图45)上,分别用11个不同类型的画像创造了一个庭院深深、百鸟齐鸣、骏马奔驰的苑林狩猎场景。这体现出模印工匠丰富的想象力和高超的艺术表现力。这两座空心砖墓中有10个印模为同模,说明这两座空心砖墓所使用的空心砖应该为同一个作坊中所生产的,并且两座墓葬的建造时间应该十分接近。

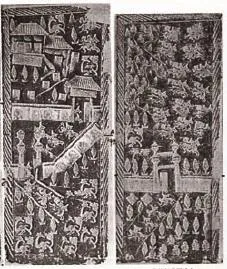

西汉晚期前段的空心砖墓,都是以空心砖平铺盖顶。画像与之前相比,种类增加,内容更加丰富,但装饰的主体仍然是墓门(图46)。

而到西汉晚期后段,墓葬均为平脊斜坡顶,画像的变化更加明显。南仓M2为分析西汉晚期前段与后段之间的演变提供了客观依据。因为这座墓葬的形制属于前段,而墓葬内部四壁空心砖的画像则是西汉晚期后段的特征。该墓墓门外侧是画像种类最为丰富的位置,与二里岗M33、向阳M1、向阳M2墓门画像的特征接近。该墓与早前的空心砖墓不同的地方是,除墓门和耳室门之外,墓壁均由三层空心砖侧立叠砌而成。从战国晚期到西汉早期前段的空心砖墓,四壁均由两层空心砖侧立叠砌而成。按照空心砖的宽度,两块砖侧立叠砌的高度足以满足棺木纳入的需要。但为何在这个墓葬中,墓壁砖要垒砌三层呢?如果再把这座空心砖墓和比之略晚的平脊斜坡顶空心砖墓进行比较的话,就可以推断出其中原因。平脊斜坡顶的空心砖墓,如二里岗M32、新通桥空心砖墓M,墓壁均由两块空心砖侧立叠砌而成。在两侧壁上层,空心砖上分别用长条形空心砖垒成斜坡,与顶部的楔形砖扣合。墓顶部到墓底的高度也就相当于三块空心砖侧立叠砌的高度。这种情况说明,很可能南仓M2是作为平顶空心砖墓与平脊斜坡顶空心砖墓的过渡类型。当时的丧葬观念发生了变化,生者都要在墓葬里举行祭祀仪式,或者在此向死者作最后的告别仪式。这一变化的结果导致了平铺盖顶的空心砖墓向平脊斜坡顶的空心砖墓的转变。因此,平脊斜坡顶墓葬的出现,旨在使死者的亲属能够在墓葬完全建好以后直接进入墓葬里举行祭祀活动,就像在室内举行祭祀一样。这种观念的变化直接催生了室墓的产生。西汉晚期后段的空心砖墓正反映出,由于丧葬观念的变化,墓葬建筑形式由平顶空心砖墓向平脊斜坡顶空心砖室墓变化。

图41 骑射

图42 吏仆

图43 向阳M2中的主仆形象

图44 南关M159门扉画像

图45 北二街M5门扉画像

图46 二里岗M32门扉

这10座西汉中晚期空心砖墓,应该就是用同一个制陶作坊生产的空心砖所建造。其时代前后延续了一百多年。此墓群很可能就是一个制陶家族数代人从事空心砖制作,画工数代人从事空心砖画像模印的历史见证。这批空心砖墓的画像组合形式具有极为典型的地域性特征。从目前所见的考古材料中看来,这个墓群可能是当时郑州地区规模最大、延续时间最长、技术最高的制陶作坊的杰作。我把这一特征称为“郑州模式”。

“郑州模式”可以具体概括如下:第一,空心砖墓墓门外侧、墓壁内侧上层是画像的重点装饰部位。墓门空心砖外侧画像主题更加突出,墓壁空心砖内侧画像构思更加严谨。第二,西汉中期以后,不同墓葬中出现了相同的画像。这表明郑州南关附近存在空心砖制作的大型作坊。画像的模印可能由专门的民间画工完成。第三,从西汉中期开始出现了狩猎、建筑、祥瑞、门吏等画像;西汉晚期除此之外,还新出现了骑马出行、轺车出行、长袖舞、建鼓舞、对奏、西王母等具有情节性内容的画像。例如,在北二街M4的空心砖上,不仅有西王母与玉兔捣药,还有羲和主日与西王母的画像,说明西王母的画像组合形式增加了新的内容,昆仑山还成为西王母画像的一个部分。东汉时期的画像石墓中发现的大量不同形式的西王母画像,很可能就是由这一母题发展而来。

[1]郑州市文物考古研究所.郑州市南关外汉代画像空心砖墓[J].中原文物,1997(3):30-48.

[2]河南省文化局文物工作队.郑州南关159号汉墓的发掘[J].文物,1960(8-9):19.

[3]河南省文物考古研究所.郑州市向阳肥料社汉代画像砖墓[J].中原文物,1986(4):34-38,41.

[4]河南省文物考古研究所.郑州市南仓西街两座汉墓的发掘[J].华夏考古,1989(4):78-93,77.

[5]河南省文化局文物工作队.郑州二里岗画像空心砖墓[J].考古,1963(11):590-594,611.

[6]郑州市博物馆.郑州新通桥汉代画像空心砖墓[J].文物,1972(10):41-49.

[7]董睿.汉代空心砖的制作工艺与画像构成研究[D].北京:中央美术学院,2013.

[8]郑州市文物考古研究所.郑州市九洲城西汉墓的发掘[J].中原文物,1997(3):49-66.

本文为河南省教育厅2014年人文社科资助项目研究成果(批准号:2014-ZD-108)和河南大学“新兴交叉及特色学科培育项目”(批准:0000A40464)阶段性成果

董 睿:河南大学艺术学院讲师 河南大学历史文化学院博士后

“Zhengzhou Mode” of the Distribution of Hollow Brick Reliefs in the Han Dynasty

Dong Rui

Hollow bricks are an art form created earlier than stone reliefs and tomb frescoes in Han tomb art. The reliefs on the surface of the bricks seem disorganized, yet at the same time are arranged orderly. Whether they were carefully conceived by craftsmen when being made is one of the key factors in determining whether hollow bricks deserve discussion by art history researchers as an independent art form. Through the study of ten hollow brick tombs in the middle and late periods of the Han Dynasty, southeast of the Zhengzhou Shangcheng ruins, this article brings to light that there may have existed at that time a pottery workshop probably the largest in scale, the longest in time, and the most advanced in techniques in Zhengzhou region. With the changes in hollow brick tomb structure and funeral ideas in different periods of the Western Han Dynasty, the themes and contents of hollow brick reliefs and their distribution in tomb chambers, also changed from simple and random combinations, to carefully conceived episodic compositions, reflecting distinct features of time and region. The article names this form as the “Zhengzhou mode” of the distribution of hollow brick reliefs in the Han Dynasty.

hollow bricks; distribution of the reliefs; Zhengzhou mode