农林废弃物基质化产业联动模式:运行绩效、空间异质性及区域协同演化*

李 鹏,张俊飚

(1.陕西师范大学国际商学院,西安 710119; 2.华中农业大学湖北农村发展研究中心,湖北武汉 430070; 3.华中农业大学经济管理学院,湖北武汉 430070)

·持续农业·

农林废弃物基质化产业联动模式:运行绩效、空间异质性及区域协同演化*

李 鹏1,张俊飚2, 3

(1.陕西师范大学国际商学院,西安 710119; 2.华中农业大学湖北农村发展研究中心,湖北武汉 430070; 3.华中农业大学经济管理学院,湖北武汉 430070)

针对农林废弃物焚烧现象,作者采用微观数据调研与DEA—HR两步法模型等方法,对农林废弃物基质化产业联动模式的运行绩效、空间异质性及区域协同演化趋势进行了深入研究。实验结果表明:当前我国农林废弃物基质化产业联动模式的运行绩效仅为0.455,纯技术效率为0.649,规模效率为0.701,尚存在较大的提升空间,而规模效率偏低成为影响该模式运行绩效的主要因素。此外,农林废弃物基质化产业联动模式的运行绩效存在较大的空间异质性,且区域产业发展协调性较好,达到0.844,但其区域协同演化的有效性较差,仅为0.445,其中仅有“东南地区——长江中下游地区”、“长江中下游地区——华北地区”之间处于“协调且一般有效”状态,其他区域之间均为“协调且无效”状态,这与基质化产业在全国的低水平快速发展具有直接关系。

农林废弃物 基质化产业 产业联动 空间异质性 区域协同演化

0 引言

农业生态环境形势的恶化与资源环境约束,严重影响了中国经济增长的绩效(刘瑞翔等,2012)而农林废弃物数量庞大[1-3],若能实现资源化利用,资源价值潜力巨大,推进其有效管理,是加快我国低碳经济转型的重要组成部分[4]。农林废弃物蕴含巨大的资源潜力[5-6],经过适当的加工与处理可以转化为根瘤菌生长的培养基[7-9]、沼气能源[10]、生物制氢的原材料[11]以及农业有机肥料[12]等。同时,农林废弃物循环利用是重要的碳减排路径与渠道[13],固碳效应显著[14],实现其向资源转化及循环利用具有显著的环境效应[15-16]。但是其循环利用过程也存在一定的逆转风险[17],究其原因,农户、企业等参与主体对农林废弃物的价值认知[18-19]、处理方式选择[20-21]以及生态补偿支付意愿[22]等方面尚显不足。此外,以农林废弃物物流[23]为基础的循环利用产业联动机制尚不健全,参与主体的协同创新能力不足[24],农林废弃物规模化、产业化的福利效应尚未凸显[25-30]。

不难发现,当前我国农林废弃物资源化面临诸多障碍因素,相关技术的研发、集成示范与推广应用难以大规模推进,而将农林废弃物经过初级加工后作为生产食用菌产品的优质基质,也即秸秆基质化,将在很大程度上实现农林废弃物资源的规模化转化与应用。作者试图将农林废弃物纳入现代农业产业链,推进现代农业的扩链、增值,促进农林废弃物基质化循环利用的产业化、规模化,一方面为现代农业的多路径产业联动模式构建及产业发展机制设计奠定良好的基础,另一方面为后期研究向系统、成熟的农林废弃物循环利用产业链条转换,深入探讨农林废弃物的供求、加工、物流等更多相关性研究提供借鉴与支撑。

1 作物秸秆基质化利用现状

据国家发展与改革委员会编纂的《中国资源综合利用年度报告(2012)》数据显示: 2011年,我国农作物秸秆理论资源量达到8.63亿t,可收集资源量约为7亿t,其中稻草2.11亿t,麦秆1.54亿t,玉米秆2.73亿t,棉秆2 600万t,油料作物秸秆3 700万t,豆类秸秆2 800万t,薯类秸秆2 300万t。秸秆综合利用量达到5亿t,综合利用率约为71%,其中,作为种植食用菌基料0.18亿t,仅占2.6%。2011年,我国林业三剩物(是指采伐剩余物,即枝丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤条、灌木等; 造材剩余物,指造材截头等; 加工剩余物,指板皮、板材、木竹截头、锯末等)及次小薪材产生量约2亿t,其中采伐剩余物约占15%、造材剩余物约占5%、木材加工剩余物约占50%,综合利用量达到1.9亿t,其中养殖食用菌年利用量仅为1 000万t。

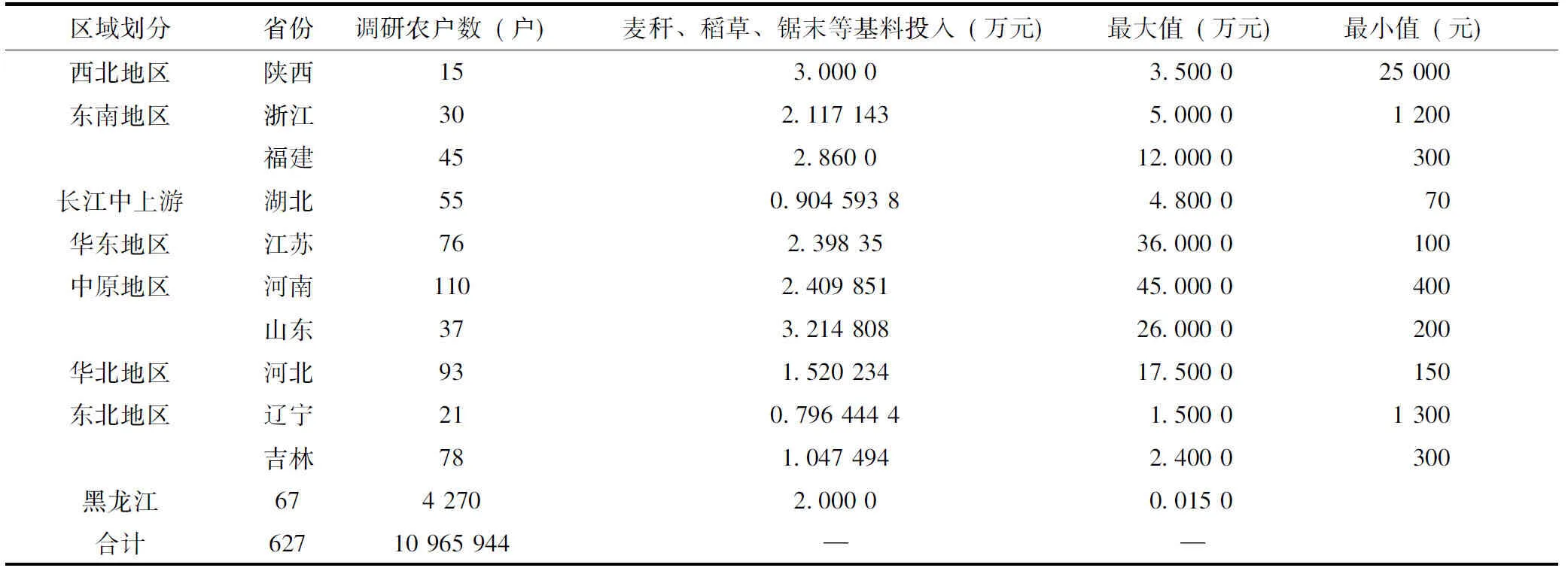

根据我国七大片区16个省份627个农户田野调查数据显示(表1),户均消化麦秆、稻草、锯末等农林废弃物1.431 394 5万元,累计消化麦秆、稻草、锯末等农林废弃物1.096 594 4万元,其中陕西省户均农林废弃物基料的消化水平最高,达到3.500 0万元,甘肃省最低,户均消化农林废弃物基料仅为900元,11省份户均消化农林废弃物基料水平的高低排序为:陕西(3.000 0万元)>山东(3.214 808万元)>福建(2.860 0万元)>河南(2.409 851万元)>江苏(2.398 35万元)>浙江(2.117 143万元)>河北(1.520 234万元)>吉林(1.047 494万元)>湖北(0.904 593 8万元)>辽宁(0.796 444 4万元)>黑龙江(0.427 0万元)(部分省份调研农户数据较少,在统计过程中将其删除)。就单个农户消化农业废弃物水平来看,河南省单个农户消化麦秆、稻草、锯末等农林废弃物最高达到了4.500 0万元,实现了农林废弃物的规模化转化利用。此外,福建、江苏、山东、河北4省单个农户的最高消化水平也均超过10.000 0万元,这与我国食用菌产业优势省份格局相吻合。

表1 区域农林废弃物循环利用现状的田野调查统计

区域划分省份调研农户数(户)麦秆、稻草、锯末等基料投入(万元)最大值(万元)最小值(元)西北地区陕西153.00003.500025000东南地区浙江302.1171435.00001200福建452.860012.0000300长江中上游湖北550.90459384.800070华东地区江苏762.3983536.0000100中原地区河南1102.40985145.0000400山东373.21480826.0000200华北地区河北931.52023417.5000150东北地区辽宁210.79644441.50001300吉林781.0474942.4000300黑龙江6742702.00000.0150合计62710965944——

虽然农林废弃物的再利用已经引起政府相关部门的重视,区域农林废弃物基质化产业快速发展,但是我国以家庭为单位的作坊式生产方式尚不能规模化消化农林废弃物,导致农林废弃物基质化循环利用的规模化转化、产业化利用的效应尚不能凸显。同时,农林废弃物循环利用的法律法规体系不健全,激励机制缺乏; 农民文化素质偏低,农林废弃物再利用意识差; 农林废弃物处理费用较高,资金投入不到位; 产业联动发展水平低,技术滞后; 资源化利用方式较为粗放且闲置状况严重等诸多问题的存在,也在很大程度上阻碍了农林废弃物的规模化转化利用。

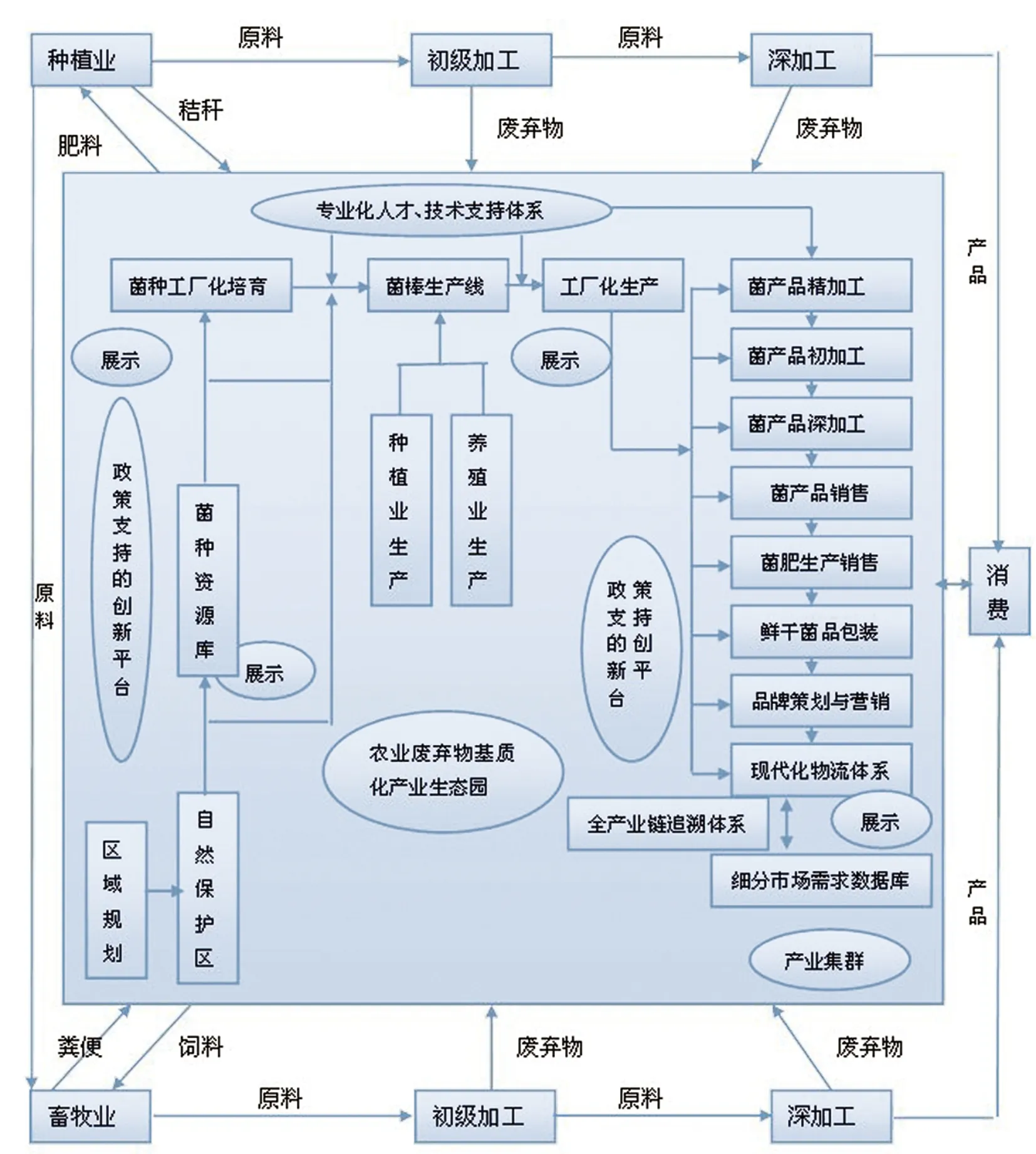

2 作物秸秆基质化产业联动模式雏形

农林废弃物基质化产业联动模式是对现代农业产业链条的延伸,以资源利用、环境安全、农业发展和农村建设等为目的,有效支撑国家其他战略目标实现的现代化农业产业发展模式。立足现代农业生产系统结构与产业联动视角,构建“种养殖业→基质化产业(培植业)→种养殖业)”的产业联动模式,实现传统的种植业产业链和养殖业产业链之间的物能循环转化,运用产业化理念与思想,构建农林废弃物基质化化产业生态园,实现扩链、增值,促进农林废弃物基质化产业的规模化运作。该产业联动模式是以产业生态园区为主要载体,传统种养殖业产生的废弃物通过有效的物流模式一部分通过饲料化转化为畜禽养殖饲料,一部分直接进入食用菌产业链,而养殖业废弃物则通过肥料化、能源化(沼气)以及基质化等不同路径进行消化,同时传统种养殖业产品加工过程中产业的废弃物也进入生态园区,产业链条各环节产生的废弃物在基质化产业生态园区内实现废弃物向资源进而向产品转化的过程,过程中产生的菌渣、沼渣等废弃物通过适当的技术手段转化为种养殖业的肥料与饲料,或转化为生活能源,再生产品或废弃物重新回到产业化生态园区系统。农林废弃物基质化循环利用及产业发展模式在很大程度上实现了产业结构的纵向闭合及产业联动共生,促进了物资循环、能量流动、信息传递、价值增值(图1)。

图1 农林废弃物基质化产业联动模式雏形

3 方法介绍及数据采集

3.1 研究方法

3.1.1 传统DEA模型

借由研究主体的投入产出数据评估其行为绩效就已被学术界所广泛认同,采用规模报酬可变(VRS)的DEA模型对农林废弃物基质化产业核心载体的行为绩效进行测度,其理论模型为:

(1)

公式(1)中决策单元(DMU),对每个样本而言有n个投入、m个产出数据,对第k个决策单元,用列向量xn,k代表主体的投入与产出。也就是说,N×1的投入矩阵xn,k和M×1的产出矩阵Q代表了k个样本所有的数据。λk表示第n项投入和第m项产出的加权系数;θk表示第k个农户的效率值介于0和1之间,越接近于1代表效率越高,θk=1的样本新效率在总体中最高。另外,x≥0、y≥0,其中涉及产业链主体627个。

3.1.2 系统协同发展度模型(HR)

借鉴李鹏(2014)关于协同创新测度的方法,构建DEA—HR模型,有效规避了人为赋权重、熵值,或者无法定量分析出发展水平等问题,更加客观、准确的反应系统协同发展的真实状况,且实现了方法应用的拓展。HR模型为:

H=1-Sd/Ag

(2)

(2)式中,H表示协调度,Sd表示标准差,Ag表示均值,Sd/Ag为变异系数,可知:

(3)

(4)

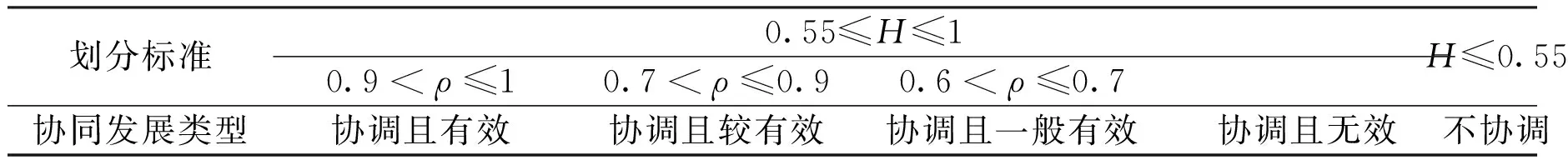

表2 农业系统协同发展水平评价标准

划分标准0.55≤H≤1H≤0.550.9<ρ≤10.7<ρ≤0.90.6<ρ≤0.7协同发展类型协调且有效协调且较有效协调且一般有效协调且无效不协调

3.2 数据采集及分析

依托国家食用菌产业技术体系产业经济研究室,选取西北、东南、长江中上游、华东、中原、华北七大片区,累计对陕西省、浙江省、湖北省、江苏省、河南省、河北省、吉林省等16个省(市)的627个农户进行了农林废弃物基质化产业发展状况的问卷调查。

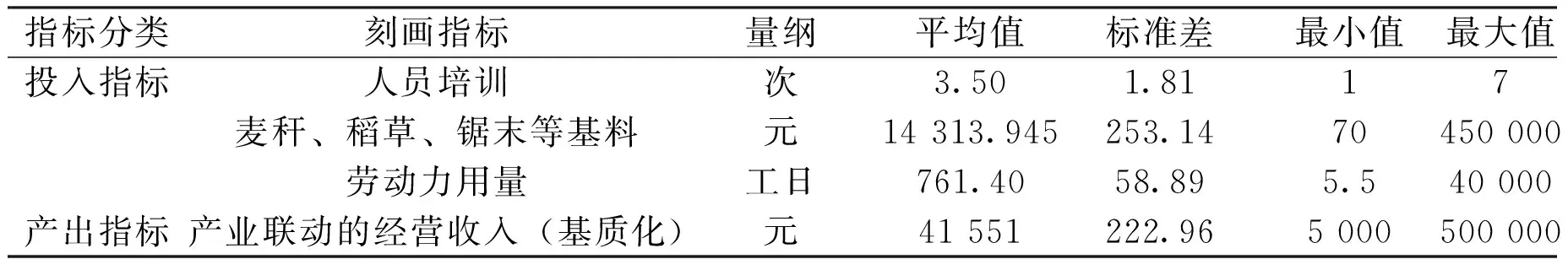

该文采用传统DEA模型,测度参与农林废弃物基质化产业联动模式的农户技术效率,并以此来衡量农林废弃物基质化产业联动模式的运行绩效,在对农户参与农林废弃物基质化利用环节及产业联动模式发展现状分析的基础上,拟定如表3所示的投入产出指标,选择参与农林废弃物基质化产业联动模式的农户经营收入为产出指标,调查数据显示,产业联动的农户经营收入均值为4.155 1万元,最大值为50万元,最小值仅为5 000元,农户经营规模差异较大; 投入指标分别为: (1)人力资本投入,也即农户在产业联动过程中参加技术指导及培训的次数,统计数据显示,农户年均获得或参加3.5次技术指导或培训,最多达7次/年,最少仅为1次/年; (2)麦秆、稻草、锯末等基料,传统种养殖业与培植业的产业联动旨在实现传统种养殖业废弃物的转化再利用,调查数据显示,户均转化3.355 274万元的麦秆、稻草、锯末等农业废弃物,最大转化量为60万元,最小仅为440元; (3)劳动力用量,基质化产业是劳动密集型产业,需要大量的劳动力资源,劳动力投入量以工日为单位,每日工作时间以8小时计,户均劳动用量为761.40工日,最大劳动用量为4万工日,最小仅为58.89工日。

表3 农林废弃物基质化产业联动模式运行绩效测度指标及其统计特征

指标分类刻画指标量纲平均值标准差最小值最大值投入指标人员培训次3.501.8117麦秆、稻草、锯末等基料元14313.945253.1470450000劳动力用量工日761.4058.895.540000产出指标产业联动的经营收入(基质化)元41551222.965000500000

4 产业联动模式运行绩效测度与分析

以生态园区为载体的产业联动模式涉及多方主体及产业,是一个复杂的系统工程,测度该产业联动模式的运行绩效具有一定的难度,所以作者在研究过程中进行了必要的简化研究。基于当前我国农林废弃物基质化产业仍然处于劳动密集型产业发展阶段,以小规模的家庭作坊式生产方式为主,工厂化与机械化发展水平依然较低,此外,农林废弃物基质化生产更多的是以农户为主。因此,作者在研究产业联动模式过程中将菇农在生产过程中麦秆/稻草/锯末等基料的支出作为衡量该产业联动模式绩效的主要投入,菇农的实际收入为产出,测度该产业联动模式的运行绩效,具有一定的可行性。

基于投入导向型的VRS模型,利用DEAP2.1软件对农林废弃物基质化产业联动模式的运行绩效进行测度,测度结果如表2所示,在未考虑管理效率损失、环境变量及随机干扰等因素的影响时,农林废弃物基质化产业联动模式运行的技术效率均值为0.455,纯技术效率为0.649,规模效率均值达到0.701,在一定程度上说明,在现有的投入产出规模及技术管理水平下,若能够消除技术效率损失,农林废弃物基质化产业联动模式运行的技术效率尚有54.5%的提升空间,提升空间较大。

表4 农林废弃物基质化作物秸秆基质化产业联动模式运行绩效均值

进一步对农林废弃物基质化产业联动模式运行的技术效率、纯技术效率以及规模效率的分布进行分析发现,技术效率分布随着效率值的增加呈现明显的波动下滑趋势,纯技术效率相对集中(主要分布在<0.7和0.7~0.8两个效率值区间),切表现良好,在一定程度上反应了产业联动模式的管理有效性,而规模效率普遍较低,这与当前我国农林废弃物基质化产业主要以小规模农户生产为主的生产方式相符规模化经营问题成为制约产业联动模式运行技术效率提升的瓶颈与主要制约因素(表4)。

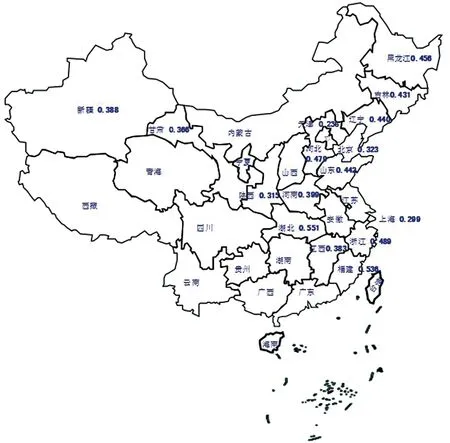

图2 农林废弃物基质化产业联动模式运行绩效的时空差异

5 绩效的空间异质性

农林废弃物基质化产业联动模式运行的整体技术效率偏低,仅为0.455,还具有较大的提升空间,而且产业联动模式的适度规模经营是提升产业联动模式运行绩效的重要路径之一,为了更直观的观察农林废弃物基质化产业联动模式运行绩效的空间差异,绘制出我国农林废弃物基质化产业联动模式运行绩效图谱(图2),其中东南地区的浙江省(0.489)、福建省(0.536),长江中游地区的湖北省(0.551)、华北地区的河北省(0.479)以及东北地区的黑龙江省(0.456)等5省的技术效率高于全国平均水平(0.455); 中原地区的山东(0.442),东北地区的辽宁省(0.440)和吉林省(0.431)等3省的农户参与农林废弃物基质化产业的技术效率非常接近全国平均水平; 而西北地区的陕西省(0.315)、甘肃省(0.366)、新疆自治区(0.388)以及华东地区的上海市(0.299)、江苏省(0.383),华北地区的北京市(0.323)、天津市(0.236)等省市自治区的农户技术效率均明显低于全国平均水平。

6 区域协同演化分析

我国农林废弃物基质化产业经过近30年的发展,区域格局日趋完善,形成了较为鲜明的区域品种特色与结构,但是随着农业科技的发展,“南菇北移”、“东菇西移”的趋势日趋明显,区域产业结构进一步优化,但是这也在一定程度上弱化了区域产品特色与优势。进一步探讨区域产业发展的协同演化特征,加强地区产业发展的协同性及区域优势产品与特色优势的发挥,作者引入DEA-HR两步法模型,以调研地区划分为依据,对西北地区、东南地区、长江中上游地区、华东地区、中原地区、华北地区的区域基质化产业协同演化分析进行深入分析。研究发现:区域协同演化效率值较高,也即区域产业发展协调性较好,随着我国食用菌现代产业技术体系的启动与作用发挥,各个地区都将食用菌产业定位为支撑农村经济繁荣、农民增收的支柱与优势产业,在产业发展规划与优势食用菌产品的规模化、集约化以及品牌化建设等方面投入了大量的人力物力,全国食用菌产业发展的协同发展态势良好。但其区域协同演化的有效性较差,区域协同演化的有效性均值仅为0.445,尚有较大的提升空间,仅有“东南地区——长江中下游地区”、“长江中下游地区——华北地区”之间处于“协调且一般有效”状态,其他区域之间均为“协调且无效”状态,在有效性提升潜力方面,西北地区、华东地区、华北地区以及中原地区与其他地区食用菌产业发展的协同演化发展的有效性的提升空间较大,需要对区域产业内部结构及产业发展水平进行科学合理的规划与布局,避免区域间的低水平重复发展(表5)。究其原因,主要表现在2个方面,一方面是基质化产业作为农村的朝阳产业,在促进农民增收、繁荣农村经济以及维护农村生态环境方面发挥了重要作用,产业发展势头迅猛,但是以农户家庭为单位的小规模作坊式生产方式严重影响了其产业发展的质量与水平,导致区域产业低水平同步发展,另一方面,随着“南菇北移,东菇西移”的食用菌产业格局的变化,我国食用菌产业成为全国典型的小作物大产业,产业内部的产品结构日趋丰富,但是在全国争相发展的过程中难免出现产业内部结构的失衡与产能过剩,导致产业优势布局的结构性失衡现象较为严重,成为阻碍食用菌产业区域协同演化有效性较低的另一大原因。

表5 农林废弃物基质化产业的区域协同演化特征

区域划分协同区域区域协同演化效率值区域协同演化有效性协同演化评价西北地区东南地区0.6780.421协调且无效长江中上游地区0.6350.438协调且无效华东地区0.8700.358协调且无效中原地区0.8360.368协调且无效华北地区0.7290.402协调且无效东北地区0.7840.384协调且无效东南地区长江中上游地区0.9550.534协调且一般有效华东地区0.8040.454协调且无效中原地区0.8370.464协调且无效华北地区0.9460.498协调且无效东北地区0.8890.480协调且无效长江中上游地区华东地区0.7600.471协调且无效中原地区0.7390.481协调且无效华北地区0.9010.515协调且一般有效东北地区0.8450.497协调且无效华东地区中原地区0.9660.401协调且无效华北地区0.8570.435协调且无效东北地区0.9130.417协调且无效中原地区华北地区0.8900.445协调且无效东北地区0.9470.426协调且无效华北地区东北地区0.9430.461协调且无效

7 主要研究结论与政策启示

培植业通过有效转化利用传统种养殖业废弃物,实现了现代农业产业链条的延伸与产业联动,是农林废弃物转化利用产业联动模式的基础。作者系统分析了当前我国农业废弃物循环利用的现状,并初步构建了以基质化产业为核心的农林废弃物循环利用产业联动模式的雏形,在此基础上,依托国家食用菌产业技术体系产业经济功能研究室的全国16省市自治区农户调研数,构建传统DEA模型,测度农林废弃物基质化产业联动模式的运行绩效,在此基础上探讨农林废弃物基质化产业联动模式的空间异质性,并利用HR模型探讨区域空间的协同演化特征。获得如下结论和启示:(1)在未考虑管理效率损失、环境变量及随机干扰等因素的影响时,农林废弃物基质化产业联动模式运行的技术效率与规模效率普遍较低,纯技术效率相对集中,表现良好,在一定程度上反映了产业联动模式的管理有效性,这与当前我国农林废弃物基质化产业主要以小规模农户生产为主的生产方式相符,规模化经营问题成为制约产业联动模式运行技术效率提升的瓶颈与主要制约因素,此外,技术效率呈现较大的空间异质性。因此,一方面要积极推进农林废弃物基质化产业联动模式的推广与集成示范,实现产业联动模式的适度规模化经营,加大规模效率提升对产业联动模式技术效率的助推作用,加快推进以农林废弃物为原料的基质化产业的适度规模经营,推进其家庭农场以及向工厂化发展,实现产业链条延伸与产业联动,进而实现产业的稳定与产业功能的规模化呈现,另一方面要加快推进新型产业经营主体培育,增强产业管理的技术水平。产业管理效率虽然表现良好,但依然具有一定的提升空间,通过培育新型经营主体,提高产业经营主体的整体技术水平,进而达到提升产业整体管理水平的目的。农林废弃物基质化产业是技术密集型与劳动密集型相结合的产业,需要大量人力资本投入,以此提升产业的技术水平,避免区域产业的低水平协同发展。(2)区域协同演化效率值较高,也即区域产业发展协调性较好,但其区域协同演化的有效性较差,仅有“东南地区——长江中下游地区”、“长江中下游地区——华北地区”之间处于“协调且一般有效”状态,其他区域之间均为“协调且无效”状态,这与基质化产业在全国的低水平快速发展具有直接关系。因此,我们需要构建与完善农林废弃物基质化产业联动模式运行绩效提升的实现机制,构建涉及激励机制、动力机制、投入机制以及平衡机制的产业联动实现机制,明确当前我国农林废弃物基质化产业联动模式运行与发展的政策导向,制定科学合理的区域产业发展规划。

[1]Eurostat:WasteGeneratedandTreatedinEurope:Data1995-2003,EuropeanCommunities.http://www.eds-destatis.de/en/publications,2005

[2] 毕于运,高春雨,王亚静,等.中国秸秆资源数量估算.农业工程学报,2009,(12): 211~217

[3] 边淑娟,黄民生,李娟,等.基于能值生态足迹理论的福建省农业废弃物再利用方式评估.生态学报,2010,(10): 2678~2686

[4] 陈诗一. 中国各地区低碳经济转型进程评估.经济研究,2012,(08): 32~44

[5] 王琛,胡玉福,魏晋,等.区域农业废弃物资源存量估算及利用现状.四川农业大学学报,2011,(01): 119~123,135

[6] 耿维,胡林,崔建宇,等.中国区域畜禽粪便能源潜力及总量控制研究.农业工程学报,2013,(01): 171~179,295

[7]Stephens,H.,Rask,M.InoculantProductionandFormulation,FieldCropsResearch,2000, 2(65): 249~258

[8]RaniP,KalyaniN,PrathibaK.EvaluationofLignocellulosicWastesforProductionofEdibleMushrooms.AppliedBiochemistryandBiotechnology,2008,151(2-3): 151~159

[9]P.Weiland.AnaerobicWasteDigestioninGermany-statusandRecentDevelopments.Biodegradation,2000, 11(6): 415~421

[10]MenardoS,BalsariP.AnAnalysisoftheEnergyPotentialofAnaerobicDigestionofAgriculturalBy-ProductsandOrganicWaste.BioenergyResearch,2012, 5(3): 759~767

[11]GuoXinmei,TrablyEric,LatrilleEric,etal.HydrogenProductionfromAgriculturalWastebyDarkFermentation:Areview,InternationalJournalofHydrogenEnergy,2010, 19(35): 10660~10673

[12]DeVriesJW,GroenesteinCM,DeBoerIJM.Environmentalconsequencesofprocessingmanuretoproducemineralfertilizerandbio-energy.JournaiofEnvironmentalManagment,2012(102): 173~183

[13]赵胜男,崔胜辉,吝涛,等.福建省有机废弃物资源化利用碳减排潜力研究.中国人口.资源与环境,2010,(09): 30~35

[14]潘根兴,张阿凤,邹建文,等.农业废弃物生物黑炭转化还田作为低碳农业途径的探讨.生态与农村环境学报,2010,(04): 394~400

[15]张海成,张婷婷,郭燕,等.中国农业废弃物沼气化资源潜力评价.干旱地区农业研究,2012,(06):194~199

[16]彭瑛,李丽立,吴信,等.洞庭湖区畜禽排泄物的环境效应.长江流域资源与环境,2011,(01): 73~78

[17]武深树,谭美英,黄璜,等.湖南洞庭湖区农地畜禽粪便承载量估算及其风险评价.中国生态农业学报,2009,(06): 1245~1251

[18]徐卫涛,张俊飚,李树明,等.循环农业中的农户减量化投入行为分析——基于晋、鲁、鄂三省的化肥投入调查.资源科学,2010,(12): 2407~2412

[19]韦佳培,张俊飚,吴洋滨.农民对农业生产废弃物的价值感知及其影响因素分析——以食用菌栽培废料为例.中国农村观察,2011,(04): 77~85

[20]仇焕广,莫海霞,白军飞,等.中国农村畜禽粪便处理方式及其影响因素——基于五省调查数据的实证分析.中国农村经济,2012,(03): 78~87

[21]冯淑怡,罗小娟,张丽军,等.养殖企业畜禽粪尿处理方式选择、影响因素与适用政策工具分析——以太湖流域上游为例.华中农业大学学报(社会科学版),2013,(01): 12~18

[22]何可,张俊飚,田云.农业废弃物资源化生态补偿支付意愿的影响因素及其差异性分析——基于湖北省农户调查的实证研究.资源科学,2013,(03): 627~637

[23]庞燕,鄢小蓝.循环经济下农业废弃物物流模式的构建与实施——以农作物秸秆资源回收利用为例.系统工程,2010,(11): 82~85

[24]李鹏,张俊飚,颜廷武.农业废弃物循环利用参与主体的合作博弈及协同创新绩效研究——基于DEA-HR模型的16省份农业废弃物基质化数据验证.管理世界,2014,(01): 90~104

[25]姜国刚. 碳减排的社会经济福利分析.管理世界,2012,(10): 174~175

[26]李鹏,张俊飚.农业生产废弃物循环利用绩效测度的实证研究——基于三阶段DEA模型的农户基质化管理.中国环境科学,2013,(04): 754~761

[27]李鹏,张俊飚,丁玉梅,等.农业生产废弃物循环利用的产业联动绩效及影响因素的实证研究——以废弃物基质化产业为例.中国农村经济,2012,11: 69~77

[28]李鹏,杨志海,张俊飚,等.资源性农业废弃物循环利用绩效的区域差异问题研究——以农户基质化为例.经济地理,2013,(03): 150~155

[29]李鹏,张俊飚,单海军.现代农业快速发展背景下的农业生产废弃物管理对策探析——政府与农户的动态博弈.生态环境学报,2012,(06): 1178~1183

[30]吴小芳. 农村福利供给变迁研究——以华东地区一个村庄为例.华中农业大学学报(社会科学版),2013,(02): 59~64

CROP STRAW SUBSTRATE INDUSTRIAL LINKAGE MODE: RUNNING PERFORMANCE, SPATIAL HETEROGENEITY AND REGIONAL SYNERGY EVOLUTION*

Li Peng1,Zhang Junbiao2,3

(1.International business school of Shaanxi normal university, Xi′an 710119, China;2.Hubei Center for Rural Development Research of Huazhong Agricultural University, Wuhan,Hubei 430070,China;3.College of Economics and Management of Huazhong Agricultural University,Wuhan,Hubei 430070,China)

Aiming at the crop straw burning phenomenon, this paper studied on the operational performance, spatial heterogeneity, and regional synergy evolution trend of the crop straw substrate industrial linkage model, using the methods of the microscopic data and DEA - HR two-step model.The results showed that the matrix of crop straw industrial linkage mode of operation performance was only 0.455, the pure technical efficiency was 0.649, the scale efficiency was 0.701, which was the main factor influencing the performance of the model. In addition, the operation performance had large space heterogeneity, and the regional industry development was 0.844, but the effectiveness of the regional synergy evolution was only 0.445.It was the status of "coordination and general effective" insoutheast region- the Yangtze River`s middle and lower reaches and the Yangtze River`s middle and lower reaches-north China,but the other areas showed the "coordination and invalid" status.

crop straw; edible fungi industry; industrial linkage; spatial heterogeneity; regional synergy evolution

10.7621/cjarrp.1005-9121.20161224

2015-11-13

李鹏(1987—),男,山东泰安人,博士、讲师。研究方向:资源技术经济与创新管理、农业技术经济理论与政策。

Email:hau_lipeng@snnu.edu.cn

*资助项目:陕西省软科学研究计划项目“产业链与技术链融合下的陕西现代农业科技发展协作机制及模式研究”(2015KRM062); 陕西省社科界重大理论与现实问题研究项目“基于协会组织平台的农业技术创新链与产业链的协同创新问题研究”(2015Z068); 陕西师范大学中央高校基本科研业务转向资金项目“基于协会组织的农业技术创新链与产业链的融合机理及协调性研究”(15SZYB20); 国家自然科学基金重点项目“现代农业科技发展创新体系研究”(71333006); 国家现代农业产业技术体系专项经费“食用菌产业技术体系产业经济研究”(CARS-024)

X71; F323.22; F224

A

1005-9121[2016]12-0155-09