中国在“全球化第一波”中错失的三次历史机遇

李伯聪

(中国科学院大学,北京 100049)

中国在“全球化第一波”中错失的三次历史机遇

李伯聪

(中国科学院大学,北京 100049)

摘 要:公元15世纪后的三四百年是全球化的第一波,是世界近现代史的开端和初期。在这个时期中,欧洲人率先走上了现代化和全球化的道路,而中国却三次错失了宝贵的历史机遇,结果是只能继续停滞在封建社会阶段。郑和航行比哥伦布和达•伽马时间更早,规模更大,但却未能成为标志世界近现代史开端的事件。明代海商集团曾经在与葡萄牙、西班牙、荷兰这三个世界现代史上最先崛起的海洋大国和殖民大国在中国东海和南海进行角逐并占据上风,但终于在中国国内封建王朝和外来海洋殖民大国夹击下失败。中国明清之际的中西交流和中西会通也以失败告终。这三次历史机遇的错失教训沉重。

关键词:全球化;郑和航行;明代海商;中西会通;工程史;历史机遇

引言

公元15世纪后的三四百年是世界近现代史的开端期和初期①英文的modern可译为中文的“近代”或“现代”。学界对“近代”、“现代化”等术语见解不一。本文把“近代”理解为“现代化的早期”。。在这段时间中,时间老人同时给予了欧洲人和中国人以“走向全球化”的历史机遇,可是,由于多种原因,中国却一而再,再而三地错失了“走入现代”的历史机遇而一直停滞在封建社会时期。

1 第一次历史机遇的来临和错失:郑和航行未参与“地理大发现”和“开辟世界市场”的时代潮流

1.1“大航海时代”和“地理大发现”

马克思和恩格斯在《共产党宣言》中说:“美洲的发现、绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般的商品的增加,使商业、航海业和工业空前高涨,因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。”[1]目前,国内外学术界已经公认世界近代史的开端是哥伦布、达·伽马等人开启的“大航海时代”及其导致的“地理大发现”。

在“大航海时代”中,地球上原先基本上各自孤立发展——至少说是联系不多——的各个文明圈(欧洲文明圈、阿拉伯文明圈、中国文明圈、印度文明圈、美洲文明圈、非洲文明圈等)通过远洋航行而联系在一起了。有学者认为由“大航海时代”和“地理大发现”而开启了全球化的“第一波”。

在大航海时代、地理大发现、“商业革命”之后,古代的农业文明、自给自足的古代工程体系逐步被工业文明、近现代工程体系、资本主义生产方式所取代了。

郑和的航行不但在时间上早于哥伦布和达·伽马的航行,而且在规模上更使后者无法望其项背。有人说,“在大约一百年略多一点的时间里,中国人与欧洲人先后从欧亚大陆的两端,分别进行了空前的向海洋的大进军……标志着人类从此进入了一个带根本性的历史转折时期”。[2]这就是说,在“走向近代”这个世界历史的转折时期,中国人和欧洲人遇到了同样的历史机遇。

郑和航行充分反映和代表了当时中国的综合国力和技术成就。“从技术上来说,郑和耀武扬威的航海工程集中了中国造船和航海技术的最高成就,包括罗盘、计程法、测深器、牵星板、针路和海图等。这种官方承办的盛大炫富行为也达到了中国海洋时代的巅峰,可谓是空前绝后。”[3]

可是,真实的历史进程却是:当时在技术能力、经济力量和国家力量方面都逊色得多的欧洲人成就了“地理大发现”的伟业,推动了“商业革命”和世界市场的形成;而技术能力、经济力量和国家力量都雄视欧洲的中国却无缘“地理大发现”,错失了“走向近代”的历史机遇。

1.2郑和、哥伦布、达·伽马和麦哲伦航行的基本情况

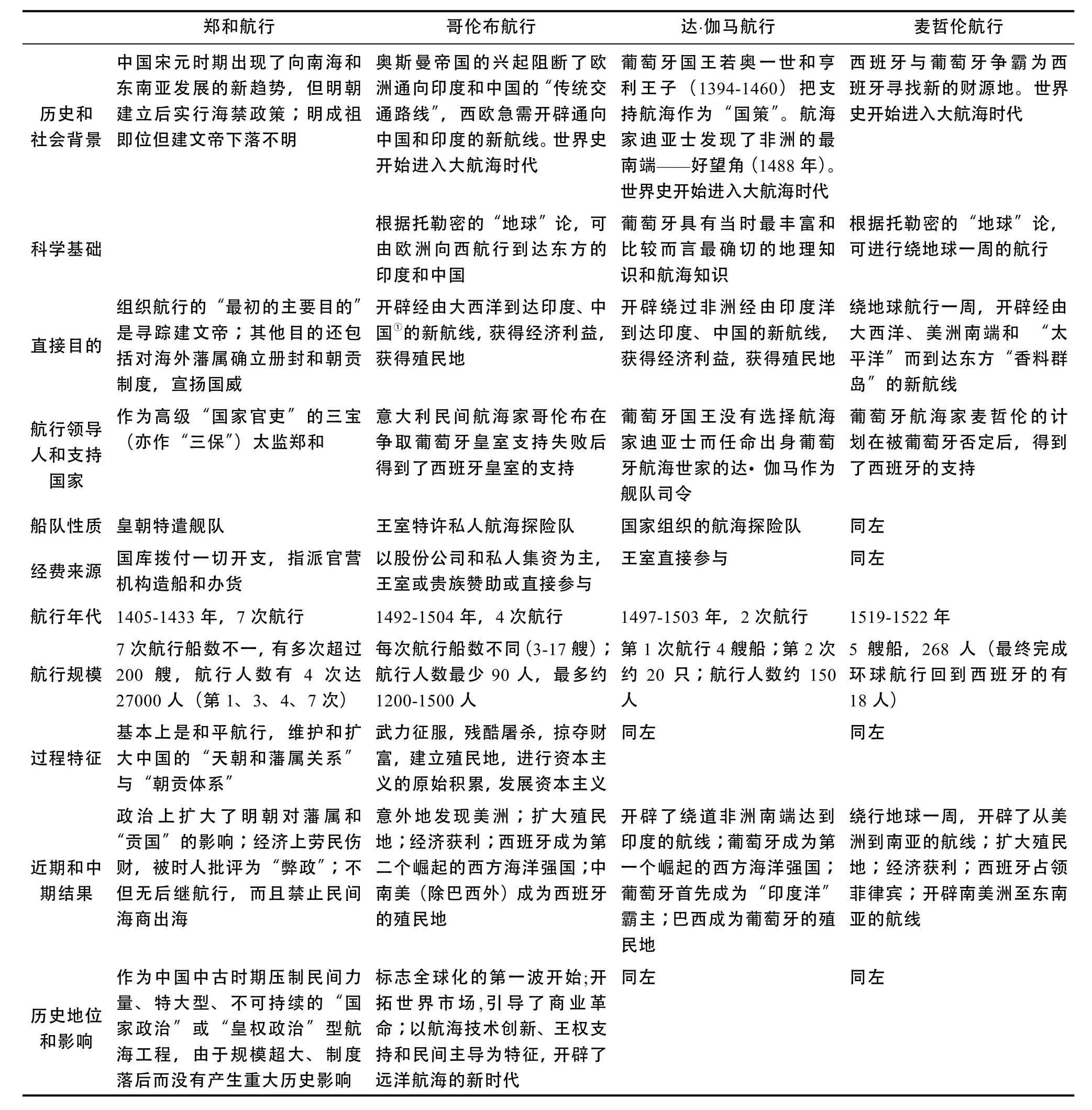

从工程史角度看,郑和、哥伦布、达·伽马和麦哲伦的航行都是“航海工程活动”,它们的基本情况见表1。

1.3“大航海时代”欧洲和中国的不同航海导向和活动特征

欧洲和中国在近代开端时期的航海活动在缘起、目的、过程、性质、特征、影响和意义方面都迥然不同,而最大的不同则在于中国的郑和下西洋是政治导向的活动,而欧洲的航海活动是经济导向的活动;就基本性质而言,欧洲是国家政策支持下的长期延续的民间商业活动,而中国却实行“国家垄断方式”,实行严厉禁止民间下海的政策。

欧洲和中国的统治者都支持了航海活动,但支持的方式和政策导向却迥然不同。中国的皇帝只许郑和的皇家舰队下海,严厉禁止民间下海贸易,而欧洲的葡萄牙、西班牙、荷兰、英、法等国皆支持民间的航海贸易活动。

一个耐人寻味的情况是由于欧洲各国林立,欧洲航海家往往在遭到某国皇室拒绝后还有机会在另外一国获得支持,从而取得航海的成功。例如,哥伦布以中国为航行目的地的航行计划[4]虽然遭到葡萄牙的拒绝但却获得了西班牙皇室的支持;意大利航海家卡波特父子在争取葡萄牙、西班牙君主支持失败后,终于获得英国的支持,到达了加拿大的哈德逊湾等地,开辟了英国到北美的航路,为英国成为海洋强国立下汗马功劳。这种形势和情况令人情不自禁地联想到了中国历史上最有创造性活力的战国时期。

《明史·郑和传》云:“成祖疑惠帝(建文帝)亡海外,欲踪迹之,且欲跃兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命(郑)和及其侪王景弘等通使西洋。”这就明确指明了郑和航行的首要目的是寻找建文帝的下落,为明成祖消除建文帝下落不明这个心头大患。可是,当代也有学者认为“明代古籍中基本上未提到追踪惠帝事,因此这不应是郑和航行的主要任务”[5],认为那种郑和下西洋“踪迹建文”的观点是“不合情理的。”[6]这就表明,在一些现代学者心中,似乎不应该——或不可能——为“踪迹建文”这样的“小事”而兴办“郑和下西洋”这样的“超级规模的国家工程”。

“踪迹建文”无疑地是一个政治目的。应该强调指出,“踪迹建文”这个目的和“踪迹建文”这件事在不同的“视域”中,对不同的人和不同的时代来说,其“意义”可能有——并且实际上确实有——天壤之别。

郑和航行始于永乐3年,当时明成祖刚刚即位。由于明成祖是从建文帝手中夺得帝位的,而攻陷南京后,建文帝却不知所踪。在“当时”和“对于明成祖”来说,“踪迹建文”是直接关乎明成祖皇位合法性和政权稳定性的最大问题,所以,它就势不可挡地成为了推动朱棣组织郑和下西洋这样“超大规模国家工程”的政治动力。

表1 郑和、哥伦布、达·伽马航行情况对比(根据有关资料整理)

针对当代学者对于郑和航行“踪迹建文”的争论,张俊彦教授曾经特别进行了详细考证,其最后结论是“郑和出使的首要目的只能是‘踪迹建文’,其他均属次要”。[7]

郑和航行是超级规模的国家工程,它必定有足够重要的直接目的,这个目的不可能是经营国际贸易或一般性的宣扬国威,因为,如果仅仅有经济目的或一般性宣扬国威的目的,组织小规模的工程活动即可,而没有必要去组织一项超级规模的航海工程。

解放之后,许多国内学者讳言甚至反对郑和航行以“踪迹建文”为主因,似乎这样就贬低了郑和航行的意义和价值,其原因就是无视和“忘记”了“明代的当时标准”和“现代标准”存在巨大的时代差距。

应该承认,作为一项海洋交通工程活动,郑和下西洋的目的和意义绝不仅仅是只有“踪迹建文”这个唯一或单一的目的,其目的和作用必然是复杂的和多重的(包括一定的经济目的和意义)。在郑和历次航行中,随着时间的流逝,随着明成祖政治统治地位的巩固以及建文帝可能已经死亡(或者即使在人间也已经年老体衰)从而不构成政治威胁,原先推动郑和下西洋的那个“踪迹建文”的目的逐渐消失,于是,在由于活动惯性而继续进行的后几次郑和航行中,“敷宣教化于海外诸番国”的政治目的就变得更加突出。

总而言之,作为一项海洋交通工程活动的郑和下西洋,其基本目的和性质无疑地是政治导向的航海活动。

郑和航行实行“政治挂帅”,根本不考虑“经济效益”,在明朝推行的“厚往薄来”的朝贡体系和制度①朝贡贸易的贡品和货品一般可以得到高于原价10~20倍的回报。下,这项后世视野中的航海壮举在“当时人”的视野中难免要成为“劳民伤财”的“弊政”。成化年间,当闻知皇帝有意继续郑和的航海活动时,车驾郎中刘大夏云:“三保(郑和)下西洋费钱粮数十万,军民死且万计,纵得奇宝而回,于国家何益!此特一弊政,大臣所当切谏者也。”[8]

时过境迁,踪迹建文的目标已经变得毫无意义。弊政不得人心。经济上更不可能继续下去。郑和航行成为了中国历史上的绝响。

1.4从历史机遇角度对比郑和、哥伦布、达·伽马和麦哲伦航行的作用与意义

在“大航海时代”这个历史转折点和历史机遇期中,哥伦布、达·伽马和麦哲伦成为了新时代的先驱,而技术更先进、规模更大和“集中全国力量举办”的“郑和下西洋”在一定意义上简直成为了几乎没有后续历史影响的“政治大游行”,虽然其原因是复杂的,绝不能简单化地认识和分析问题,但中国失去了一次重要的历史机遇却是无可讳言和必然令后世的中国人扼腕叹息的。

郑和航行虽然有远超欧洲的规模,但当时的明朝政府不但严禁民间力量参与郑和航行,而且严禁民间力量下海经商。郑和船队全是官方船只,“孤军远影”,由于明朝严禁民间海外贸易,其后没有而且不许跟随民间海商船队。相形之下,“15世纪中叶以后足迹遍及世界的西方各国,无论是葡萄牙、西班牙,还是荷兰、英国,没有那个政府像明朝那样用更加暴力来阻挠或禁止海外探险和海上贸易,不仅如此,各国商人还受到国王或国家在经济上、外交上、军事上的强力支持”。[9]

在16世纪,葡萄牙等国家所支持的船队虽然规模不大,但其后却跟随着活跃的民间贸易船队,只要“纳税”就可以进入规定区域贸易。

“郑和下西洋”虽然时间更早,规模巨大,航程很远,但与“地理大发现”这个历史潮流无关。“‘地理大发现’是人类征服海洋、认识世界的里程碑事件,使世界各国陆续卷入统一的世界贸易市场。西方国家在其早期贸易中获得了巨大的利润,促使西方国家迅速地跨入近代文明。尽管这种早期贸易带有不公平甚至残暴的一面,但当时海外贸易的利润之高是不可否认的。那些被动接受这一结果的国家后来都成了落伍者,很多亚非国家至今都能感受到这种落伍所带来的创痛。以郑和下西洋所显示出来的航海技术,中国当时完全有能力参与统一世界市场的开创,促使中国进一步走向海洋,走向世界。”“大好的机遇白白丢失,这无论如何不能说不是件令人痛惜的事情。”[10]

2 第二次历史机遇的来临和错失:明朝民间海商群体参与走向海洋的潮流及其悲剧命运

2.1明朝民间海商群体在国内外夹击中的奋斗和“突围”努力虽然中国有很长的海岸线,可是在古代的很长一段历史时间中,中国人不太重视海洋。然而,“各方面的迹象表明,从宋以来,中国大陆发展的取向已出现向海洋方向转换的趋向。东南沿海的经济开发已在突破传统的水利农业社会的格局,甚至引起社会风气的变化。例如,上流社会喜好用舶来品;显贵人家使用黑人仆役;中外人等杂居通婚;甚至外商与中国官吏家庭通婚……大量华人移居海外,等等,都是中国商业资本主义萌芽和开放性发展的明显迹象。”[11]正是由于在宋元时期中华民族在走向海洋方面取得了巨大成就,这才为明初进行规模宏大的郑和航行奠定了技术、经济、海洋交通路线和海洋知识的基础。朱元璋建立明朝后,由于多种原因(包括由于与朱元璋为敌的方国珍、张士诚余部退到海上与朱元璋为敌这个原因),朱元璋制定了海禁政策,“禁涉海民私通海外诸国”,“禁民间用番香番货”,甚至达到下令“寸板不许下海”。明朝的海禁政策扭转和遏制了中国宋元以来向海洋发展的新取向与新政策,对中国的长期历史发展产生了严重的负面影响。从世界历史潮流来看,明朝的“闭关禁海”是倒退和逆时代潮流而动的政策;从民生和民心来看,这个政策是危害民生(特别是沿海地区民众的民生)和违背民心的政策。正像内陆民众面对反动的官府和反动的政策,可以“官逼民反”、“走上梁山”一样,沿海民众也必然会“反对海禁”、“私自下海”,这就出现了“海禁”与“反海禁”的斗争。①一个显得奇怪的情况是,在历史唯物主义的指导下,我国现代学者普遍承认了陆地上的农民“官逼民反”之正义性,承认许多“陆地上之盗”是“农民起义”;可是许多现代学者却拒绝承认“海民”、渔民在“官逼民反”时具有“反抗统治者”的正义性,于是他们继续被称为“海盗”。

“海禁”和“反海禁”的斗争在民间的表现就是出现了大批抗命私自下海的海商,而其最高形式是出现了民间海商集团。

对于海禁政策,明代有见识的思想家和部分官员也提出了反对意见,尤其是,海禁政策下社会矛盾激化后,官府政策也可能出现某些调整,这就使明朝的海禁政策时紧时松。隆庆年间在漳州月港部分开发海禁,出现一派繁荣景象。万历初年,礼部尚书张翰著《松窗梦语》云:“筹国者,知互市之利,而不知海市之利……若夫东南诸夷,利我中国之货,犹中国利彼夷人之货。以所有易所无,即中国交易之意也。……而又可藏富于民,何惮而不为也?……岂知夷人不可无中国之利,犹中国不可无夷人之利,禁之使不得通,安能免其不为寇哉!”[12]这反映出明朝官员中的有识之士对于海禁政策的反思。

16世纪,当达·伽马航行开辟通往印度的新航线后,葡萄牙迅速成为印度洋的霸主,葡萄牙也成为了近代史上第一个崛起的海上强国。1511年,葡萄牙攻占马六甲(满剌加)。马六甲海峡是亚洲海上出印度洋的咽喉,交通位置极其重要。满剌加是明朝的贡国。1406年,满剌加国王率妻子和陪臣540人随返航的郑和船队到北京,成为明朝到北京来的最大的“外国使团”。满剌加面临葡萄牙的入侵时,曾经指望中国救援,但希望终成泡影。有人说:“马六甲的陷落,使明帝国最南端的海上大门大开,从此无法阻挡西方殖民者的东来。台湾学者张存武曾说过:‘葡人之东来才是中国数千年来未有之变局。’”[13]

在大航海时代之后,葡萄牙占领马六甲,西班牙占领菲律宾,荷兰占领印尼,这三个新兴的海洋强国都挟其新兴海洋霸主的锐气进军中国的南海和东海了。

近代西方殖民者在非洲、美洲、澳洲和南亚的广大地区建立殖民地的进程,虽然遇到了当地国家和民众的抵抗,但这些抵抗都失败了。可是,当他们进入中国的南海和东海海域时,他们却遇到了中国在南海和东海的民间海商力量——主要是民间海商集团——的抵抗。

隆庆以前明王朝严禁私人海上贸易,但是有明一代海商集团及私人海外贸易就一直很活跃。“降至明代后期,东南沿海私人海上贸易活动逐渐形成了若干个实力雄厚的海商武装集团。其中比较著名的有李旦集团、颜思齐集团、郑芝龙集团、刘香集团,以及杨六、杨七、钟斌集团。他们一方面被政府视为海盗,另一方面则以他们的经商才能和武装实力横行于东方的海上,与业已东来并且野心勃勃的欧洲殖民者商船为争夺东方海上贸易控制权,展开了激烈的竞争和角逐。”[14]

明代海商集团的性质和作用是中国历史上情况最复杂、争议最大的问题之一,明代海商集团的命运则更是中国历史上最具悲剧性的“群体命运”之一。幸而近来已经有愈来愈多的学者开始以新眼光在新视野中观察和评价明朝的海商集团了。①戴裔煊1982年出版《明代嘉隆间的倭寇海盗与中国资本主义萌芽》(中国社会科学出版社),首先为“倭寇”正名,其后有许多学者进一步研究了许多有关问题。唐力行指出明代嘉隆间倭寇海盗的中坚是徽州海商,广义地说,包括三个层次:“其核心层次是指直接雄飞于海上的徽商;其外围层次则是由广泛分布于江南市镇的徽州坐贾和手工作坊主构成;居于这两个层次之间的中介层次是徽州行商。这三个层次共同构成为一个海外贸易的整体。”[15]

应该注意,明朝的海商集团确实成为了葡萄牙、西班牙和荷兰殖民者侵略中国的一道屏障。明朝海商集团在国内统治者和外来殖民者的夹击之下顽强奋斗,而郑芝龙-郑成功集团更成为了明朝海商集团发展的最高峰,在中国历史上留下了悲壮的记忆。

2.2郑成功集团的失败标志着中国又丧失了一次宝贵的历史机遇

上文谈到,明朝海商集团的命运是世界航海贸易史和航海史上极其怪异的一幕:中国的民间海商集团一方面要与本国政府的海禁政策斗争,另一方面又要与新崛起的海洋殖民地大国的侵略力量斗争,要在夹击中奋斗,求生。

葡萄牙、西班牙、荷兰这三个最初兴起的海洋强国,在进入中国东亚后,虽然也与中国明清的政府交手,但他们更遇到了中国民间海商力量的抵抗。

正是中国的民间海商力量,在明朝持续的海禁政策中,犯难冲破海禁下海,并且在下海之后又勇敢地与占领东南亚的葡萄牙、西班牙、荷兰的海上殖民力量进行斗争。在这场海上斗争中,中国的民间海商力量直到明末一直是中国东海和南海的海上霸主,压制了葡萄牙、西班牙、荷兰从海上侵略中国的强大势头。②明代海商和西方海商的关系是很复杂的问题,不能简单化的认识,这里限于篇幅不能进行更具体的分析。国内学者——特别是最近二三十年中——有了许多新研究和新认识,本文的论述仅是着重于一个侧面的叙述和认识。[16]

明朝中国的海商集团中,王直集团和郑芝龙-郑成功集团是两个最大和最有代表性的集团。但王直集团和郑芝龙-郑成功集团都终于难免悲剧的命运。

1640年之后,“郑芝龙集团确立了海上霸主的地位,发展成为拥有3000多艘海洋贸易船只的庞大的海上贸易集团。几乎整个远东水域澳门、马尼拉、厦门、日本各港口之间是有的中国商船都悬挂着郑氏令旗,郑芝龙成为明朝最巅峰的亦商亦盗的海商代表。”“尽管荷兰人被称为‘全世界的海上马车夫’,但在郑芝龙海商集团面前,荷兰人不得不每年向郑芝龙的船队缴纳12万法郎的进贡,才可以保证荷兰东印度公司在远东水域的安全。”[17]1662年,郑成功从荷兰人手中收复台湾更是许多人都知道的史实,此不赘言。

有人说:“郑成功和明末清初的东南海上贸易集团最早地在东亚地区参与了世界经济体系最初的形成。他是参与过程中最成功的一个。因此,郑成功获得了世界经济体系最初参与者的身份。”[18]

可是,郑成功集团终于被新建立的满清王朝镇压下去了。康熙皇帝继续实行海禁政策,中国民间海商力量继续遭受本国政府长期而无情的压制和劫难。

郑成功集团最后失败了,这标志着中国民间海商力量“走向海洋之梦”的再度破灭。我们看到,明代的民间海商集团在本国政府和新崛起的世界海洋强国葡萄牙、西班牙、荷兰的夹击下,竟然能够称雄中国东海和南海二百年,并且在郑成功集团的活动中达到巅峰,这充分显示了中国民间海商力量的强大的生命力——简直可以说是丝毫不亚于葡萄牙、西班牙和荷兰甚至英国海商力量的生命力。可是,以郑成功为代表的中国民间海商力量终于失败了,这意味着中国走向近代化过程中的又一次挫折,意味着历史机遇的再次丧失。

需要强调指出的是,当近代欧洲最初的三个海洋强国——葡萄牙、西班牙和荷兰——崛起时,当时明朝的实力还可以与之争锋。换言之,应该承认明朝的海商集团确实曾经是一支可能促进中国走向海洋和在近代崛起的海上力量——尽管他们最终失败了。

3 第三次历史机遇的来临和错失:明末清初的中西交流和昙花一现的“中西会通”

3.1西方传教士明末入华和东西方文化在近代首次较大规模的相遇

地理大发现和世界市场形成后,西方力量不但进入美洲、非洲、澳洲,而且进入了东亚和中国。如果说,上文涉及的是东西方在军事、商业、贸易方面的相遇,那么随着传教士来华,东西方又在宗教和文化维度上相遇了。虽然明末清初东西方在宗教和文化领域的相遇有难分难解的联系,但二者毕竟是性质不同的两件事。本节所关注的是东西方的文化相遇,而只在必要时涉及宗教方面的问题。

上文谈到民间海商集团时,着重谈到的是中西冲突的方面,实际上,既然是商人,其商人身份就必然内在地包含着双方(交易双方——包括中外交易方)存在联系、交换、合作的方面,否则就没有商业活动可言。上文还谈到,商业活动本身还必然带有“物流工程”的性质,这就鲜明地显示了商业活动中存在各种程度的相互联系和互利的方面。

在此应该顺便指出的是原产于美洲的玉米、甘薯、烟草都在明朝时期传入中国,虽然传入和引种的许多细节大概已经很难搞清楚了,但它们无疑都是借助于海上贸易的渠道而传入中国的。玉米和甘薯作为高产作物,烟草作为经济作物,在中国农业生产中发挥了不可小觑的作用。

在大航海时代和近代欧洲崛起的过程中,宗教力量也如影随形地发挥了重要作用。在这个欧洲的基督教向世界各地传播的大潮中,继唐代景教和元代也里可温教传入中国之后,欧洲的耶稣会传教士再度到了中国。如果说,上文谈到的主要是经济贸易交流,那么,以欧洲传教士和部分中国士大夫为主要载体的中西交流就主要是包括科技在内的文化交流了。

从规模上看,明清之际的中西文化交流具有较大的规模,来华的传教士有来自西欧十余个国家的两三千人之多,特别是在传教士方面出现了利玛窦、汤若望等卓越人物,在中国士大夫方面出现了徐光启、李之藻、杨廷筠等卓越人物。

梁启超说:“明末有一场大公案,为中国学术史上应该大笔特书者,曰欧洲历算学之输入。先是马丁·路得既创新教,罗马旧教在欧洲大受打击,于是有所谓‘耶稣会’者起,向从旧教内部改革振作。他的计划是要传教海外,中国及美洲实为最主要之目的地。于是利玛窦、庞迪我、熊三拔、龙华民、邓玉函、阳玛诺、罗雅谷、艾儒略、汤若望等,自万历末年至天启、崇祯间先后入中国。中国学者如徐文定(徐光启)、李凉庵(李之藻)等都和他们来往对于多种学问有精深的研究。”[19]

对于明末清初的西学东渐,国内外学者已有许多研究,成绩卓著,例如方豪的《东西交通史》、沈定平的《明清之际中西文化交流史——明代:调适与会通》、尚智丛的《明末清初(1582-1687)的格物穷理之学》等,无法在此一一列举,相关论文更是数不胜数。对于这个时期西学东渐的情况、内容、人物、进程、性质、影响等诸多问题,学者已经多有讨论、分析和揭示。例如,沈定平认为,明清之际的中西文化交流有三个特点。第一,这是中西两种文化之间第一次大规模的实质性接触,它肇始于16世纪中叶,延续达两个世纪,作为交流媒介的来华耶稣会士具有较高的教育水平和文化素质,同中国文人学士进行了广泛而深入的交往。第二,尽管这个时期的国际背景是西欧国家向世界进行军事征服和精神征服,但明清之际的中西文化交流却是两大文化体系以和平方式、在较为平等的基础上的交流。第三,这个时期的文化交流始终跟世界历史的近代化进程联系在一起。[20]1-2本文无意全面涉及有关问题,以下仅重点讨论在此时期昙花一现的“中西会通”问题。

3.2中西会通的昙花一现

明清之际的中西文化交流是以和平的方式、在平等的基础上进行交流的。虽然这个时期的西欧国家在其他地方的殖民活动中主要运用了军事征服的方式,但来华的传教士却放弃了“一手拿着十字架,一手拿着宝剑”的传教策略,宣称他们来到中国时为缔造和平,而非为交战、作乱而来,其根本原因就是在欧洲发生工业革命前,中国的经济发展水平与欧洲相比各有千秋。尤其吊诡的情况是在明清易代的过程中,政治斗争的各方——包括崇祯君臣、新兴起的清朝、李自成和张献忠农民军、晚明政权竟然都对传教士采取了“友好态度”。

明清之际中西文化交流之得与失、经验与教训的诸多方面与复杂情况,国内外已经多有研究,但其最突出的成就应该是“中西会通”的提出与尝试。

明清之际“中西会通”①所谓“中西会通”,其内容包括许多方面,本文不涉及意识形态(例如儒家思想与天主教教义)和制度方面的“会通”问题(例如徐光启希望以天主教“补儒易佛”),而只重点涉及与科技、工程有关的“会通”问题。的主要成绩表现以下几个方面。

(1)提出了关于中西文化交流中“会通中西”的观点和理论

中国古代曾经长期在科学技术的许多方面领先于欧洲,可是,在明末耶稣会士入华时中国科技和欧洲科技的总体形势已经开始发生变化,欧洲科技有许多成就为中土所不及,甚至应该承认欧洲科技的整体水平此时已经开始超越中国,但所谓超越不可能一蹴而就,中国科技的整体实力相形之下还很强大。在这种形势下,双方相互学习,取长补短,融会贯通,努力更上一层楼,应该是一个理想的前景。

正是在这样的形势和环境中,徐光启提出了他的“中西会通论”:“欲求超胜,必须会通,会通之前,先须翻译”。[20]244这就是说,徐光启认为从“翻译”开始,走“会通”之路,可以达到“超胜”的目标。对于“会通”的具体方法,徐光启认为可以“从西不从中”,也可以“从中不从西”,更可以“既非中法复非西法”。[20]245值得注意的是,明清之际的方以智对于中西文化的差异提出“质测”与“通几”之论,虽然在当时几无应者,到了20世纪却引起一些学者的高度关注。总体来看,方以智也注意到了中西文化的差异,并且主张会通中西。

(2)传教士和中土士人合作,翻译西方科技著作,引进西方科技知识,扩大了中土的科技知识和视野,成为了明清之际中国科学成就的代表性和标志性成就

历史证明,在近代中西科技交流中,翻译是一个绝不可少的重要方法和手段。在明清之际,传教士和中国士大夫以合作翻译或依据西方科技知识进行适当改编的方式,多方位、多学科、多领域(包括天文学、数学、地学、力学、光学、医药学、技术等)地引进和传播了欧洲的科技成就。这一时期在中国问世的《几何原本》、《职方外记》、《崇祯历书》、《远西奇器图说录最》、《数理精蕴》等等,大大丰富——甚至在一定程度上改变了——中土所了解和掌握的知识内容和体系。徐光启在《几何原本杂议》中说:“此书有四不必:不必疑、不必揣、不必试、不必改。有四不可得:欲脱之不可得、欲驳之不可得、欲减之不可得、欲前后更置之不可得。有三至三能:似至晦,实至明,故能以其明明他物之至晦;似至繁,实至简,故能以其简简他物之至繁;似至难,实至易,故能以其易易他物之至难。”[21]这种认识和评价——从理论上说——显然已经涉及对中国传统知识体系的整体性认识和评价了。西方传教士传播的“世界地图”知识实际上颠覆了中国传统的“天圆地方”的地理观。清代王清任在《医林改错》中提出“灵机记性,不在心在脑”,被誉为中医史上一大成就。熊月之考证后得出结论,此说来自传教士,其源流环节是“传教士—金声(教徒)—王昂—王清任”。[22]邓玉函和王徵合著之《远西奇器图说录最》“融合工匠传统与学术传统的独特结构是中西学者认识力学并使这两种制式传统会通、互动的结果。邓玉函和王徵的选择成就了《奇器图说》在力学史和知识全球化进程中的特殊地位”。[23]康熙年间,根据康熙的命令而由传教士白晋、雷孝思等人率领完成的全国性三角测量,更是一项走在世界各国前列的成就。

(3)在明清易代战争中,战争各方都高度重视引进、使用和改良红夷大炮,形成了中国历史上引进西方军事技术的第一次高潮

虽然火药是中国人的发明,但葡萄牙人、荷兰人近代东来时,其火器的水平和威力已经超过中国。

明清易代是一个非常复杂的过程。从政治方面看,不但有明(崇祯)和清之争,又有李自成和张献忠的农民起义军,后来又有南明的弘光、隆武、永历政权,沿海和台湾的郑成功政权,这些政权在政治上可谓变化多端,可是,在几十年的战争中,却出现了一个既可能令人惊讶同时又不出意料的“事实”,这就是以上各方在政治上立场各异,在军事上殊死战争,但“无例外地”都对传教士和奉教士大夫采取了“接纳”态度,“要求和欢迎”他们制造“红夷大炮”,都不怀疑引进西方武器的作用和意义,以至于可以说形成了中国历史上第一次“引进西方技术”的高潮,这与鸦片战争后中国在引进西方技术上遇到的巨大阻力形成了强烈对比,其中的原因和教训值得深入研究。

著名历史学家朱维铮说:“历史学家很容易犯忽视技术进步的毛病,而技术史家,常常见器不见人。因此,技术进步的社会作用,在我们的一般历史著作中很少受到恰如其分的重视。”“‘红夷大炮’在明清之际战争中间大显威风,就是被忽视的实例。”“明清鼎革,双方都不拒绝向西方学习,但明朝政府动作迟缓,终于被后进而快速的清朝击败,从这里难道不会得到有益的启示吗?”[24]

对于明清易代过程中,红夷大炮和奉教士大夫乃至传教士的作用,沈定平在《明清之际中西文化交流史——明季:趋同与辨异》中有长达三百页的详细叙述和分析[20]525-824,读后令人感慨万千。

(4)涌现了一批致力于中西文化交流和科技进步的著名人物,形成了一种“学术思潮”,甚至有理由认为他们形成了一个有思想传承关系的“无形流派”

恩格斯曾经说,文艺复兴时代是一个需要巨人并且产生了巨人的时代,并且高度评价了文艺复兴巨人群体的历史作用和贡献[25]。尽管中国明清之际的那些人物在成就和贡献上与欧洲的文艺复兴相比显得逊色一些,但这个时期的中国确实涌现了一个在中西文化交流、传播、会通方面取得巨大成就的具有一定程度的网络关系和传承关系的群体,有人甚至根据其交往关系,认为出现了“徐(徐光启)利(利玛窦)李(李之藻)学圈(circle)”、“徐(徐光启)李(李之藻)汤(汤若望)李(李天经)学圈”和“汤(汤若望)南(南怀仁)学圈”[26]。对于他们的成就和贡献,学者已有许多研究,这里就不赘言了。

(5)明清之际的中西文化交流、传播和会通,给后人留下了宝贵的历史经验与教训

明清之际的中西文化交流、传播和会通是中国历史上的重大事件,其成败、得失、经验、教训、启示已经引起后人的许多回味和反思,对于其间的历史源流、进程、经验与教训已经有了许多研究成果,这里就不多言了。这里需要强调指出的乃是,明清之际的中西文化交流、传播和会通乃是“给予”中国的一个历史机遇。令人叹息的是,由于中西交流和会通的夭折,中国的再次丧失了宝贵的历史机遇。

专门从事明清文化交流研究的专家沈定平说:“明清之际,中西文化交流始终是跟世界历史的近代化进程紧密联系在一起,并有力地促进了欧洲与中国的社会变革。若就实际效果来看,欧洲从中受益的程度远大于中国。”[20]2从历史影响来看,中国确实没有充分从明清之际的中西交流和会通中受益——甚至很快中断从中受益,这种拒绝学习西方的态度也许可以满足某些人愚昧的虚荣心,但与同时的西方人学习中国从而促进社会进步的结果比较起来,这种在学习上的失败究竟是中国之幸耶抑或是中国之不幸耶?

3.3清朝的闭关政策和“中西会通”之夭折

明末开始的中西会通的努力和进程最终还是归于失败了。闭关政策的阴魂强劲地重返政治舞台,中西文化交流的进程被粗暴地打断了。

清初一段时间中,中西文化交流和中西会通的趋势得以继续,并且取得了一定的成就。鳌拜掌权时杨光先挑起了汤若望的冤案,康熙亲政后平反了这个冤案。康熙本人喜爱自然科学知识,“在第一历史档案馆还保存了当年康熙的‘算草’——演算数学的草稿纸,以及他使用过的三角尺、圆规、计算器。一个皇帝竟然如此认真学习西方的科学,是前所未有的,以后也不曾有,不能不令人叹为观止。”[27]南怀仁受到了康熙的重用,传教士白晋与康熙也有亲密的关系。但康熙之喜爱自然科学的直接目的是以此向其大臣进行知识炫耀,而更深层的原因和目的则是通过显示他和大臣之间自然科学知识的差距而进一步树立皇帝的绝对权威。

康熙和俄国的彼得大帝是同时代的皇帝。彼得大帝利用沙皇的权威贯彻向西方开放的方针和政策,在科学制度方面建立了俄国科学院,为了开放,他甚至把首都迁到彼得堡。他成为了引领俄国走向近代化的关键人物。相比之下,虽然康熙的皇帝权威远远高于彼得大帝,但他却丝毫没有走向近代化的观念和意识,没有以制度化和社会化方式发展科学的意识。为了消灭郑成功政权,他实行了“迁海”的政策——离海数十里内不许有居民,所有居民、渔民一律迁离海洋,以对郑成功政权进行严密封锁。所以,对康熙皇帝本人喜爱科学一事实在不宜评价过高。

由于多方面的原因,特别是由于在“礼仪之争”问题上,康熙因维护中国主权而与罗马教皇产生了尖锐冲突,康熙在1706年下旨驱逐传教士,但又重申“会技艺人”不在驱逐之列。后来,在康熙多位皇子的夺嫡争储斗争中,传教士“犯了严重的政治错误”——错误地站在了雍正的政敌一方,于是,雍正在即位后就下令严厉禁教。方豪在《中西交通史》中对禁教问题有更具体、细致的分析。[28]

由于在当时的历史环境中,传教士是当时中西交流的媒介,这就使闭关政策之后的禁教政策致命性地打击了明末清初的中西交流势头,中西会通的尝试彻底夭折,中国历史也进入了一个“中西文化交流的空白期”。后来的历史告诉中国人,这个闭关政策和“空白期”的后果对于中国而言是极其惨痛的和致命的。

乾隆57年(1792年),英国乔治三世派马戛尔尼使华。这次访问的方式是和平的,以向乾隆祝寿为名,释放了善意,目的主要是开展贸易。可是这次使华却以失败告终。失败的主要原因是马戛尔尼不肯按照中国的规矩向皇帝行三跪九叩的大礼。

马戛尔尼不肯叩头使乾隆皇帝很生气,乾隆趾高气扬地说:“天朝德威远被,万国来王,种种贵重之物,梯航毕集,无所不有,而之正使等所亲见,然而从不贵奇奇巧,并无更需尔国置办物件。”[29]“天朝物产丰盈,无所不有,原不籍外夷货物以通有无。特因天朝所产茶业、瓷器、丝斤为西洋各国及尔国必需之物,是以恩加体恤。”[30]

作为康乾盛世舵手的乾隆皇帝自然不允许任何人挑战皇帝的权威,他对马戛尔尼的使命也不屑一顾——马戛尔尼的使命失败了。但马戛尔尼通过直接观察,预测了大清国的未来命运:“中华帝国只是一艘破败不堪的旧船,只是幸运地有了几位谨慎的船长才使它在近150年期间没有沉没。它那巨大的船壳使周围的邻国见了害怕。假如来了个无能之辈掌舵,那船上的纪律与安全就都完了。船不会立即沉没。它将像一个残骸那样到处漂流,然后在海岸上撞得粉碎。”[31]历史表明,马戛尔尼的这个观察比康乾盛世中的中国人更敏锐地判断和预测了康乾盛世的真正形势和未来。

台湾中研院近代史研究所创始人和学术奠基人郭廷以说:“假设马戛尔尼的要求和建议中国均能采纳,逐一使之实现,英国大使驻在北京,中国大使驻在伦敦,彼此有了亲密的接触,我们的出使人员亲历目睹,观摩熏染,再加上英国科学工程专家的指导协助,不惟可恢复雍正以前的中西文化关系,而且定能过之,中国的近代化可提早七十年。”[32]马尔戛尼使华的失败使得鸦片战争前中国走向近代化的最后一个机遇白白丧失了。

清史研究专家戴逸谈到乾隆和马戛尔尼时说:“让我们翻开18世纪的历史,我们今天感受得最为深切的历史失误是造成了闭关锁国形势的清王朝的对外政策,这一政策使中国与当时日益奔腾前进的世界历史潮流绝缘隔离,延误了社会的发展,我们的国家和民族为此付出了沉重的代价。”[33]

乾隆皇帝高傲地拒绝了这次交往和贸易的机会,等到半个世纪后的鸦片战争时期,当中英交战时,形势已经与乾隆年间完全不同了。

乾隆皇帝一向是以“明君”自居的,他不但认为自己权力无上,而且认为自己知识无边。上文谈到,乾隆在回答英使马尔戛尼时傲慢地认为中国“无所不有”,认为天朝“不贵奇巧,并无更需尔国置办物件”。如果我们简要地回顾一下西方科技史,想到牛顿已经在1687年出版了《自然哲学的数学原理》,发现了“牛顿三大定律”,第一次工业革命已经在英国如火如荼地开始,瓦特的蒸汽机已经应用到英国纺织厂中多年,20世纪的中国人对于乾隆皇帝的“豪言壮语”真会有万千感慨。

回顾历史,在世界近代史全球化的第一次浪潮中,中国曾经多次获得宝贵的历史机遇,但这些机遇都丧失了。如果说丧失机遇是自酿苦果,那么,在丧失机遇之后就必须自尝苦果了。

欧洲抓住机遇而进入了资本主义时代,而中国却丧失机遇,继续封闭在封建社会形态中。马戛尔尼返回英国后不到五十年,鸦片战争爆发。这次战争中清军惨败,清朝被迫签订《南京条约》,中国逐步成为半封建半殖民地社会。在世界近代史上,英国是继葡萄牙、西班牙、荷兰之后崛起的第四个海洋霸主。本文谈到,前三个海洋霸主,虽然在占领美洲、印度、东南亚、菲律宾、印尼的过程中,都扩张顺利,志得意满,唯独在进一步入侵中国的南海、东海海域时,遭遇了挫折。可是,在鸦片战争中,当封建制度的中国遇到工业革命后的资本主义英国时,形势大变,中国已经没有获胜的可能了,但当时的中国人对此却浑然不觉。当中国人后来试图真正认识和适应已经转变的世界大势时,就必须付出极其沉重的代价了。

参考文献

[1]马克思,恩格斯.共产党宣言.//马克思恩格斯选集第1 卷[M].人民出版社,1972:252.

[2]南炳文.关于15到16世纪世界性大航海的几点浅见[C]//王天有,徐凯,万明 编.郑和航海与世界文明——纪念郑和下西洋600周年论文集.北京大学出版社,2005:41.

[3]杜君立.历史的细节Ⅱ——弓箭、火药和船如何改变世界[M].上海三联书店,2013:217.

[4]方豪.中西交通史下册[M].上海人民出版社,2008:463.

[5]杨槱.纪念郑和航海弘扬华夏文化[C]//王天有,徐凯,万明 编.郑和航海与世界文明——纪念郑和下西洋600周年论文集.北京大学出版社,2005:60.

[6]朱晨光.郑和下西洋目的辨析[C]//郑和下西洋论文集(第一集).人民交通出版社,1985.//转引自 王天有,徐凯,万明 编.郑和航海与世界文明——纪念郑和下西洋600周年论文集.北京大学出版社,2005:168.

[7]张俊彦.郑和下西洋600年祭[J].燕京学报(侯仁之主编),2005,19:154.

[8]南炳文.关于15到16世纪世界性大航海的几点浅见[C]//王天有,徐凯,万明 编.郑和航海与世界文明——纪念郑和下西洋600周年论文集.北京大学出版社,2005:47.

[9]李庆新.郑和下西洋与朝贡体系[C]//王天有,徐凯,万明 编.郑和航海与世界文明——纪念郑和下西洋600周年论文集.北京大学出版社,2005:247-248.

[10]晁中辰.郑和远航与中国的历史机遇[C]//王天有,徐凯,万明 编.郑和航海与世界文明——纪念郑和下西洋600周年论文集.北京大学出版社,2005:269.

[11]罗荣渠.15世纪中西航海发展取向的对比与思索[C]//王天有,万明 编.郑和研究百年论文选.北京大学出版社,2004:235.

[12]卢建一.明清海疆政策与东南海岛研究[M].海峡出版集团 福建人民出版社,2011:43.

[13]唐建光 主编.大航海时代[M].金城出版社,2011:74.

[14]唐文基.中国商业革命[M].社会科学文献出版社,2008:80.

[15]唐力行.读史偶得:关于转型期中国社会的若干思考[M].上海人民出版社,2011:50.

[16]章巽.中国古代的海上交通[M].商务印书馆,1986.王慕民.海禁抑商与嘉靖‘倭乱’[M].海洋出版社,2011.

[17]王俞现.中国商帮600年[M].中信出版社,2011:89.

[18]洪本地.郑成功研究文集[M].厦门大学出版社,2012:4.

[19]梁启超.中国近三百年学术史[M].山西古籍出版社,2001:7-8.

[20]沈定平.明清之际中西文化交流史——明代:调适与会通[M].商务印书馆,2001.

[21]上海市文物保管委员会 主编.徐光启著译集(线装本)[M].上海古籍出版社,1983,5:8.

[22]熊月之.西学东渐与晚清社会[M].上海人民出版社,1995:74-75.

[23]张柏春 等.传播与会通——〈奇器图说〉研究与校注(上篇)[M].凤凰出版传媒集团 江苏科技出版社,2008:273.

[24]朱维铮.走出中世纪(增订本)[M].复旦大学出版社,2009:128.

[25]恩格斯.自然辩证法导言.//马克思恩格斯选集[M].人民出版社,1972,3:445-446.

[26]尚智丛.明末清初(1582-1687)的格物穷理之学[M].四川教育出版社,2003:126-199.

[27]樊树志.国史十六讲[M].中华书局,2011:274.

[28]方豪 著.中西交通史[M].岳麓书社,1987:1025-1045.

[29]高宗纯皇帝实录.//何伟亚.怀柔远人:马嘎尔尼使华的中英礼仪冲突[M].社会科学文献出版社,2002:190.

[30]李国荣 主编.清朝洋商秘档[M].九州出版社,2010:261.

[31]佩雷菲特.停滞的帝国——两个世界的撞击[M].生活读书新知三联书店,1993:523.

[32]郭廷以.近代中国的变局[M].九州出版社,2012:13.

[33]戴逸.乾隆帝及其时代[M].中国人民大学出版社,2008:346.

Three Opportunities that China Lost during the First Wave of Globalization

Li Bocong

(University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)

Abstract:Four centuries after Columbus voyage witnessed the first wave of globalization.During this period Europeans took the lead of globalization and modernization,while China lost precious historical opportunities of globalization,which resulted in the situation in which China remained at a standstill of feudalism.Zheng He voyage is earlier in time and broader in scale than Columbus voyage and Vasco da Gama voyage,however it is Columbus voyage but not Zheng He voyage that is the indication of the beginning of the age of globalization.Portugal,Spain and the Netherlands are three marine powers in the world that rose the earliest in the modern world history.Chinese marine groups of merchants during the Ming Dynasty fought against the Portuguese,Spaniards and Dutchmen in the East and South China Sea and overwhelmed them,but groups of Chinese marine merchants failed at last under pincer attacks of Chinese governments and Western marine colonial powers.Moreover,the communication between China and Western countries and the integration of Chinese culture and Western culture during the end of the Ming Dynasty and the beginning of the Qing Dynasty failed either.We should draw instructive and severe lessons of the opportunities China lost during the first wave of globalization.

Keywords:globalization; Zheng He voyage; groups of Chinese marine merchants during the Ming Dynasty; History of engineering; historical opportunity

作者简介:李伯聪(1941-),男,教授,研究方向为工程哲学、工程社会学、工程史。Email:libocong@ucas.ac.cn

基金项目:中国科学院规划战略局项目“中国近现代工程史研究”

收稿日期:2015-03-06; 修回日期:2015-04-16

DOI:10.3724/SP.J.1224.2016.00084

中图分类号:T-09

文献标识码:A

文章编号:1674-4969(2016)01-0084-13