平原人口进入高海拔地区脑部改变研究进展

刘文佳 马 林

平原人口进入高海拔地区脑部改变研究进展

刘文佳马林

【关键词】高原病;缺氧缺血,脑;颅内压;超声检查,多普勒,经颅;磁共振成像;高海拔;综述

【作者单位】 解放军总医院放射诊断科 北京 100853

随着经济及交通运输业的迅速发展,越来越多的人因为工作或者旅游进入高原地区。由于高原地区空气稀薄、大气压低、自然环境恶劣等,人体会发生一系列的生理病理改变,其中缺氧是导致这些改变的最主要因素。在人体器官中,脑是对氧气依赖性最高的器官之一。由于受自然环境条件的限制,大多数用于脑部研究的方法难以在高原环境下实现。因此,尽管对于高原环境下的脑部改变的研究众多,大多数研究局限于多普勒超声或者简单的生理参数测量[1]。目前人们对于高原环境下的脑部变化及相应的机制了解有限。本文从进驻高原时脑的生理病理变化、高原相关性脑病、高原相关性脑病的机制以及目前的诊断技术和方法4个方面,对平原人口进入高原时脑部改变及检查方法的研究进展作一综述,对于预防及治疗高原相关性脑病具有十分重要的意义。

1 脑的生理病理变化

1.1脑血流 脑是对氧气依赖性最高的人体器官。脑组织重量仅占体重的2%,但耗氧量占人体总耗氧量的25%。大量的氧气消耗,产生足量的腺苷三磷酸,用于确保脑组织神经信号的正常传导。当海拔上升时,氧分压下降,人体需要通过增加脑血流以保证脑组织正常的生理功能。脑血流的改变是以下4种调节因素互相作用、共同发挥作用的结果:①低氧通气反应;②高碳酸通气反应;③缺氧性脑血管扩张;④低碳酸性脑血管收缩[2]。快速进入高海拔地区时,缺氧会导致多种介质的释放,如腺苷、P物质、前列腺素和一氧化氮等,从而引起脑血管的扩张,进而增加脑血流。随着对高海拔的习服,在几天到几周内,血细胞生成增加,同时过度通气引起的低碳酸血症会引起脑血管的收缩,脑血流可以慢慢恢复至平原水平。当人在高海拔地区停留更长时间时,调节脑血流的机制进一步增加,包括酸碱平衡、血液学改变以及血管生成等。

1.2脑血流自动调节能力 脑血流自动调节能力是指通过血管平滑肌、神经及代谢反应调节脑血管阻力,可以使脑血流在一定的灌注压力波动范围内,仍保持相对恒定的水平[3]。当脑血流自动调节能力降低时,脑血流会随着平均动脉血压波动而改变。对于脑血流自动调节能力和高原相关性脑病之间有无相关性,目前观点不一。有研究者认为两者之间存在一定的相关性,脑血流调节能力降低的人更易发生高原相关性脑病[4-5]。有研究者认为两者之间无明确的相关性[6-7]。研究中所使用方法的不同可能导致以上多项研究结果之间的差异,如评估脑血流调节能力的方法、判定急性高原反应所用的量表,以及在判定脑血流调节能力与高原相关性脑病相关性时使用的统计方法等。

1.3颅内压 人体进入高海拔地区时,急性缺氧会导致脑血流的增加,只有静脉血流相应增加才能保持稳态。由于静脉系统本身解剖结构的特点,其血流调节能力极为有限。因此,在脑血流增加时静脉引流不能相应地增加,导致毛细血管及静脉压力增高,进而引起颅内压升高。Wilson等[8]认为低氧会导致视网膜及脑内静脉扩张,这在一定程度上可以反应映脉引流的受限。

1.4脑水肿 在高海拔地区,缺氧促使人体神经内分泌系统发生调节作用,释放炎性介质,通过血管扩张以及改变血液动力学产生高灌注,导致毛细血管压力升高[9]。同时,炎性介质可以破坏脑内皮细胞之间的紧密连接,破坏血-脑屏障,增加毛细血管的通透性,从而产生血管源性水肿[10]。

2 高原相关性脑病

尽管人体会发生一系列生理变化以适应高海拔地区,脑组织仍是对缺氧最为敏感的人体器官。当各种调节机制不能保证脑组织正常生理活动时,一系列高原相关性脑病会随之发生。

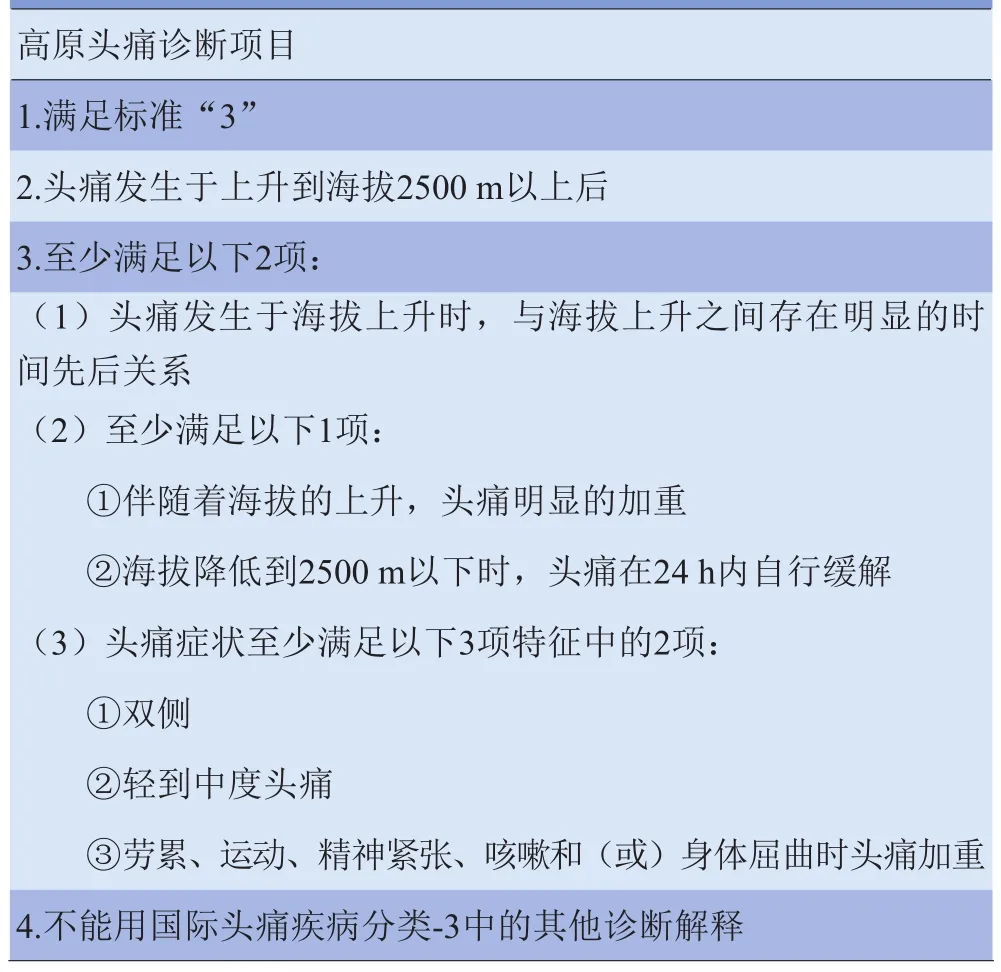

2.1高原头痛 高原头痛是指进入2500 m以上海拔地区时发生的头痛,通常发生于头部双侧,劳累时加重,随着海拔的下降通常可以自行缓解。简单的止疼药(如对乙酰氨基酚)或布洛芬治疗高海拔头痛在大多数情况下有效。在国际头痛疾病分类-3试用版(ICHD-3,beta version)中关于高原头痛的诊断标准[11]见表1。

很多原因可以引起头痛,如偏头痛、感染、酗酒、药物滥用、一氧化碳中毒、脑肿瘤及动静脉畸形等。由于高原头痛症状本身缺乏特异性,完整的病史资料和详细的神经系统查体有助于临床工作者诊断高原头痛。Roach等[12]报道1名登山者在攀登5600 m山峰返回平原后,出现了突发的头痛,继而出现右侧视野缺损和失语,最终患者被诊断为静脉窦血栓形成。在高海拔地区脱水、第五因子突变以及S蛋白降低,增加了静脉窦血栓发生的可能。因此,患者在高海拔地区发生头痛时,除高海拔头痛外,临床工作者还应考虑其他原因的可能。

表1 国际头痛疾病分类-3试用版中关于高原头痛的诊断标准

2.2急性高原反应 急性高原反应被认为由高原头痛进展而来,路易斯湖国际诊断协会规定,急性高原反应的诊断标准是存在高原头痛,即使头痛症状轻微,并且包含以下1种或者1种以上症状:胃肠道不适(如食欲不振、恶心、呕吐)、失眠、疲乏、头晕或者晕厥[13]。路易斯湖急性高原自评量表中规定评分至少3分以上为发生急性高原反应,评分3~5分属于轻度,评分6分以上属于重度[13]。急性高原反应的发生受多种因素的影响,目前认为海拔的高度、上升海拔的速度、习服以及在高海拔地区的停留时间对于急性高原反应的发生均有不同程度的影响。急性高原反应通常不具有致死性,经过高原习服或者下降到低海拔地区一般可以自行缓解。但是也有部分急性高原反应患者可以进展为高原肺水肿或高原脑水肿。

2.3高原脑水肿 急性高原反应通常预后良好,可以完全恢复。但是在某些情况下,如发生急性高原反应后继续上升到海拔4000 m以上时,部分患者可进展为高原脑水肿。高原脑水肿通常被认为是急性高原反应的终末阶段或者重型急性高原反应的一种表现形式,患有急性高原反应者出现共济失调并(或)有意识改变,或者虽然无急性高原反应,但同时出现共济失调和意识改变,可以诊断为本病。高原脑水肿患者可出现视乳头水肿、视网膜出血、颅神经麻痹以及全脑脑病。高原脑水肿症状通常比较严重,如果不能及时治疗,可能因颅内压增高发生脑疝而死亡。值得注意的是,高原肺水肿患者可同时发生高原脑水肿,进展更为迅速,预后更差[8]。

3 高原相关性脑病的机制

3.1高原头痛机制 尽管存在多种解释高原头痛的假说,目前仍未有一种假说能够被证实。被大家普遍认可的假说是1985年Ross提出的“tight-fit hypothesis”[14]。该假说认为颅骨的容积是一定的,因此脑体积、血液、脑脊液的体积总和也是恒定的。如果其中1项的体积发生改变,其他的1项或者2项也会发生相应的改变。个体之间脑体积占颅骨容积的比例不同,相同的脑脊液变化会产生不同的压力变化,称为脑顺应性不同。脑顺应性通过计算压力-体积来衡量,脑脊液压力升高10 mmH2O时所需要的脑脊液体积越大,顺应性越强。通常认为脑顺应性和高原头痛之间有一定的相关性。在高海拔地区,缺氧会导致脑肿胀从而体积增大,同时脑血流量增加,这时,需要减少脑脊液体积来维持总体积的恒定。那些脑体积占总体积比例小的人,可以通过减少脑脊液来保持恒定的体积,因此不易发生高原头痛。脑体积占总体积比例高的人,脑脊液的调节能力有限,此时会造成颅内压的升高,脑组织进一步肿胀,产生高原头痛[15]。

另一种假说认为高原头痛的致病机制类似于偏头痛。缺氧可以刺激三叉神经血管系统,使颅内的痛觉感受器活化[16]。三叉神经血管系统可以激活降钙素基因相关肽、P物质以及神经激肽A的释放,导致血管扩张,血浆蛋白的外渗,从而引起水肿,进一步加重头痛。

还有一种假说是Wilson等[17]认为高原头痛是“mismatch phenomenon”的结果。缺氧会导致脑血流量的增加,只有相应地增加静脉引流,才能保证血流的稳态。受本身解剖结构方面的限制,静脉调节能力有限,只能小幅度地增加静脉引流,从而造成颅内压升高,导致高原头痛。既往研究[15]在高海拔地区观察到了视网膜静脉的扩张,可以一定程度上反映脑静脉的扩张。同时乙酰唑胺和地塞米松可以有效地治疗高原头痛,两种药物均可降低颅内压,这在一定程度上说明颅内压升高可能在高原头痛中发挥作用[18]。然而该假说还缺少足够的证据支持,仍需进一步研究。

3.2高原脑水肿机制 尽管高原脑水肿是一种确切的高原相关性脑病,但是其发生机制仍需进一步研究。有假说认为脑血流自动调节能力的降低,引起脑血流灌注增加,与此同时,缺氧引起炎性介质的释放,破坏血-脑屏障,从而引起血管源性水肿。血管源性水肿是高原脑水肿发生的主导机制[19]。在试验对象为狗的动物试验中发现,急性缺氧过程中,脑血流自动调节能力会减弱[20]。Van Osta等[21]的研究发现,脑血流自动调节能力的改变与急性高原反应和高原脑水肿有一定的相关性。相反,在一个研究对象为夏尔巴人(世代居住在高海拔地区)和平原人的试验中,研究者发现所有夏尔巴人的脑血流自动调节能力均丧失,但是部分初到高原的平原人脑血流自动调节能力依然存在。夏尔巴人世代居住在高原地区,不易发生高原脑水肿。因此,研究者认为脑血流自动调节能力的丧失和高原脑水肿之间无必然联系[7]。

4 目前的诊断技术和方法

4.1脑血流检查方法

4.1.1Kety-Schmidt法 Kety等[22]最先在海平面地区采用惰性示踪剂(一氧化二氮)联合动脉和颈内静脉采血的方法测量脑血流。这种测量全脑血流的方法是以“菲克定律”为基础,因此,在人体吸入可溶性气体示踪剂的最初10 min或者更长时间内,可以认为动脉、静脉血液样本的整体差异的大小与脑血流的大小成反比。直到1966年,人类才实现高海拔地区测量脑血流[2]。

4.1.2经颅多普勒法 便携式超声设备的不断发展,尤其是经颅双功能彩色多普勒超声的出现,使测量血管直径及血流速度成为可能。Wilson等[23]在高海拔地区使用经颅双功能彩色多普勒超声检测人大脑中动脉直径及血流速度,同时,在平原地区模拟低氧的情况下使用MRI检测大脑中动脉的直径,发现两者之间的变化趋势一致。但尽管变化趋势一致,多普勒超声和MRI检测的大脑中动脉直径的值存在相当大的差异。由于脑血流量计算公式中使用的是血管直径的平方[23],两种方法计算的血流量也存在巨大差异。尽管多普勒具有便于携带及无创的优点而广泛用于高海拔地区脑血流的检测,但是其本身具有很大的局限性:首先,每次操作者探头摆放的角度不同,检测的数据会有很大的差别;其次,用多普勒计算脑血流在一定程度上是不准确的。通过血管直径及血流速度计算血流量的基础是血流为层流,同时仅使用最大大脑中动脉直径,与真实情况之间是有差距的。尽管MRI技术(特别是动脉自旋标记技术)可以很好地测量脑血流,但由于高海拔地区条件的限制,该技术尚难以实现。

4.2颅内压检查方法

4.2.1侵入性直接检测颅内压 侵入性直接检测颅内压是检测颅内压的“金标准”。Wilson等[24]对3名登山者置入颅内监测器,通过遥感检测的方法检测研究对象高海拔探险时的颅内压变化情况。这种方法在可操作性和伦理方面都有巨大的局限性,在高海拔地区难以实施。

4.2.2侵入性间接检测颅内压 腰椎穿刺测脑脊液压力[25]虽然操作方便,但是在颅内压增高时,可造成脑疝,不能使用。

4.2.3非侵入性间接测量颅内压 目前用于间接推断颅内压变化的非侵入性方法众多,但没有一项作为常规检测颅内压的方法应用于临床。①视神经鞘直径法:使用超声检测球后3 mm处的视神经直径,间接反映颅内压的高低。通常认为颅内压越高,视神经直径越大。②鼓膜移位法:颅内压改变时外淋巴液的压力会发生相应的改变,从而使镫骨肌、卵圆窗、听骨链位置发生一系列改变,进而影响鼓膜的位置。但是,越来越多的研究认为鼓膜位移不能用于研究颅内压的变化[26]。③近红外光谱技术法:目前这一方法在检测颅内压方面发展迅速。④眼底镜检查法:可以通过观察视网膜动静脉直径的变化以及有无视乳头水肿间接反映颅内压的变化。但是目前有研究认为视网膜血管直径的变化可能只能反映颅内静脉系统压力的改变,不能反映颅内压的改变。⑤经颅多普勒超声法:一般认为颅内压升高时搏动指数会明显增大。搏动指数是通过测量大脑中动脉的收缩及舒张期血流速度计算得到。搏动指数=收缩速度-舒张速度/平均速度。⑥影像学检查:颅内压增高时CT和MRI图像上一般表现为脑室、脑池变小,脑沟变窄消失。近期,有研究采用心电门控速度编码相位对比成像研究颅内压的变化。该方法需要获取动脉流入(颈内动脉和椎动脉)、静脉流入(颈内静脉)以及搏动性脑脊液的数据。利用获取的动脉、静脉血管直径以及血流速度,可以计算时间依赖的体积流量波形,由此可以推断颅内压的改变[27]。

4.3其他 表观扩散系数(ADC):目前有研究发现MRI 中ADC值的改变和急性高原反应之间有一定相关性。脑灰质、白质及基底节区ADC值的降低和急性高原反应的发生有一定相关性。相反,没有急性高原反应或者从急性高原反应恢复的人通常脑部ADC值是上升的[28]。

5 展望

在人体所有器官中,就消耗的氧气与其自身体积相比,脑的耗氧量最高,对氧气的依赖性最强。但是,多种病理过程可以导致脑的供氧不足,如脑外伤、脑出血及脑梗死等。由于脑外伤或者脑血管意外发生的部位及患者的特征差异较大,研究由此产生的脑缺氧的生理病理变化极其困难,无法实现可重复性及可控的研究。在未来几年内,可以通过研究脑在高原环境下的适应缺氧过程及功能改变,将其作为急性或者慢性缺氧对于脑影响的研究模型。尽管导致脑缺氧的原因不同,高原脑缺氧可能与其他原因所引起的脑缺氧存在部分相同的机制。另外,通过研究高原条件下脑部的变化,对于进一步认识缺氧条件下脑部的改变及机制研究具有极其重要的意义。

参考文献

[1]Willie CK, Tzeng YC, Fisher JA, et al. Integrative regulation of human brain blood flow. J Physiol, 2014, 592(5): 841-859.

[2]Severinghaus JW, Chiodi H, Eger EI 2nd, et al. Cerebral blood flow in man at high altitude. Role of cerebrospinal fluid pH in normalization of flow in chronic hypocapnia. Circ Res, 1966, 19(2): 274-282.

[3]Paulson OB, Strandgaard S. Edvinsson L. Cerebral autoregulation. Cerebrovasc Brain Metab Rev, 1990, 2(2): 161-192.

[4]Bailey DM, Evans KA, James PE, et al. Altered free radical metabolism in acute mountain sickness: implications for dynamic cerebral autoregulation and blood-brain barrier function. J Physiol, 2009, 587(Pt 1): 73-85.

[5]Cochand NJ, Wild M, Brugniaux JV, et al. Sea-level assessment of dynamic cerebral autoregulation predicts susceptibility to acute mountain sickness at high altitude. Stroke, 2011, 42(12): 3628-3630.

[6]Subudhi AW, Fan JL, Evero o, et al. Altitudeomics: cerebral autoregulation during ascent, acclimatization, and re-exposure to high altitude and its relation with acute mountain sickness. J Appl Physiol (1985), 2014, 116(7): 724-729.

[7]Jansen GF, Krins A, Basnyat B, et al. Cerebral autoregulation in subjects adapted and not adapted to high altitude. Stroke, 2000, 31(10): 2314-2318.

[8]Wilson MH, Davagnanam I, Holland G, et al. Cerebral venous system and anatomical predisposition to high-altitude headache. Ann Neurol, 2013, 73(3): 381-389.

[9]Alizadeh R, Ziaee V, Aghsaeifard Z, et al. Characteristics of headache at altitude among trekkers: a comparison between acute mountain sickness and non-acute mountain sickness headache. Asian J Sports Med, 2012, 3(2): 126-130.

[10]Bian SZ, Zhang JH, Gao XB, et al. Risk factors for highaltitude headache upon acute high-altitude exposure at 3700 m in young Chinese men: a cohort study. J Headache Pain, 2013,14: 35.

[11]Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The international classification of headache disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia, 2013, 33(9): 629-808.

[12]Roach R, Kayser B, Hackett P. Pro: headache should be a required symptom for the diagnosis of acute mountain sickness. High Alt Med Biol, 2011, 12(1): 21-22; discussion 29.

[13]Carod-Artal FJ, Ezpeleta Echávarri D, Guerrero Peral AL. Metric properties of the Spanish version of the Lake Louise Acute Mountain Sickness Questionnaire. Neurologia, 2011, 26(6): 337-342.

[14]Ross RT. The random nature of cerebral mountain sickness. Lancet, 1985, 1(8435): 990-991.

[15]Richalet JP, Larmignat P, Poitrine E, et al. Physiological risk factors for severe high-altitude illness: a prospective cohort study. Am J Respir Crit Care Med, 2012, 185(2): 192-198.

[16]Hartmann G, Tschöp M, Fischer R, et al. High altitude increases circulating interleukin-6, interleukin-1 receptor antagonist and C-reactive protein. Cytokine, 2000, 12(3): 246-252.

[17]Wilson MH, Wright A, Imray CH. Intracranial pressure at altitude. High Alt Med Biol, 2014, 15(2): 123-132.

[18]Imray C, Booth A, Wright A, et al. Acute altitude illnesses. BMJ, 2011, 343: d4943.

[19]Hackett PH. Roach RC. High altitude cerebral edema. High Alt Med Biol, 2004, 5(2): 136-146.

[20]Kogure K, Scheinberg P, Fujishima M, et al. Effects of hypoxia on cerebral autoregulation. Am J Physiol, 1970, 219(5): 1393-1396.

[21]Van Osta A, Moraine JJ, Mélot C, et al. Effects of high altitude exposure on cerebral hemodynamics in normal subjects. Stroke, 2005, 36(3): 557-560.

[22]Kety SS, Schmidt CF. The nitrous oxide method for the quantitative determination of cerebral blood flow in man: theory, procedure and normal values. J Clin Invest, 1948, 27(4): 476-483.

[23]Wilson MH, Edsell ME, Davagnanam I, et al. Cerebral artery dilatation maintains cerebral oxygenation at extreme altitude and in acute hypoxia--an ultrasound and MRI study. J Cereb Blood Flow Metab, 2011, 31(10): 2019-2029.

[24]Wilson MH, Milledge J. Direct measurement of intracranial pressure at high altitude and correlation of ventricular size with acute mountain sickness: brian cummins' results from the 1985 Kishtwar expedition. Neurosurgery, 2008, 63(5): 970-974; discussion 974-975.

[25]Bartsch P, Bailey DM, Berger MM, et al. Acute mountain sickness: controversies and advances. High Alt Med Biol, 2004, 5(2): 110-124.

[26]Gwer S, Sheward V, Birch A, et al. The tympanic membrane displacement analyser for monitoring intracranial pressure in children. Childs Nerv Syst, 2013, 29(6): 927-933.

[27]Lawley JS, Oliver SJ, Mullins PG, et al. Investigation of whole-brain white matter identifies altered water mobility in the pathogenesis of high-altitude headache. J Cereb Blood Flow Metab, 2013, 33(8): 1286-1294.

[28]Hunt JS Jr, Theilmann RJ, Smith ZM, et al. Cerebral diffusion and T(2): MRI predictors of acute mountain sickness during sustained high-altitude hypoxia. J Cereb Blood Flow Metab, 2013, 33(3): 372-380.

(本文编辑冯 婕)

【收稿日期】2015-09-18【修回日期】2015-12-25

【通讯作者】马 林 E-mail: cjr.malin@vip.163.com

Doi:10.3969/j.issn.1005-5185.2016.01.015

【中图分类号】R742;R445