两唐书《柳宗元传》载文差异之文史辨析

张悦欢(华南师范大学中国文学与文化研究所 广东广州 510006)

两唐书《柳宗元传》载文差异之文史辨析

张悦欢

(华南师范大学中国文学与文化研究所广东广州510006)

摘要:《新唐书》与《旧唐书》是在不同社会历史背景之下构筑的史书体系。柳宗元作为唐宋八大家之一,两唐书皆为其立传,两篇传记有所异同,除字数外,最突出的有三点区别——是否将柳宗元的政治选择与文学成就视为一个整体、是否采摭柳宗元本人的文章、是否引他人言语为总结评价。从两唐书中《柳宗元传》写作、表述的差别,可以透视出两《唐书》编撰的历史环境、社会背景、文化思潮之异,以及唐宋时期史书编撰者的文史取向。

关键词:《新唐书》;《旧唐书》;柳宗元;文人传记

两《唐书》作为研究唐代文史的基本资料,它们本身就具有较高的研究价值。而古往今来,对于两《唐书》的比较,也是不绝于耳。由于史书是特定社会背景下的一种叙述模式,它一方面受作者个人情感与生平经历影响,同时社会价值判断亦是重要写作依据。《新唐书》确实在一定程度上补《旧唐书》之未备,但是否仅仅是起到这一功能?这就要从具体的文体分析入手探究了。

生活于中唐时期的柳宗元是著名的思想家、文学家,他具有思想家的理性、文学家的热情,在他杰出的文字作品中,大致亦可以分为两类风格:一部分作品冷静、清醒,闪烁着理性的光辉;另一部分作品则抑郁、愤懑,萦绕着一股排遣不开的压抑之气。而晚唐与宋代对于柳宗元的接受程度是有差异的。

晚唐五代时期,人们的接受心理表现出重绮丽、重形式与重辞藻的特点,因而偏爱萎靡、艳丽的诗风。柳宗元的作品在当时的传播接受可以说处于一个沉寂的状态,是柳宗元作品接受的奠基期;而北宋时人在文学接受上重学问、重理性、重品格,因此,在接受晚唐五代人对柳宗元作品认识的基础上,更突出对“文以明道”文艺思想的不断传承。它维系着“文学复古运动”和“儒学复兴运动”的两端,两者相互支持和促进,也使宋代的古文运动成为唐代古文运动的一个有机整体。柳宗元“文以明道”的文艺思想在两宋时代,由于接受语境的变化,被古文家和理学家们不断改造和接受,赋予其新的涵义。总之,两个历史时期的文学接受心理情况的差异,自然也会表现在两《唐书》对《柳宗元传》的记载当中。笔者以柳宗元为例对读两《唐书》,以期以小见大,抛砖引玉耳。

一

柳宗元与韩愈并称“韩柳”,虽然在文学创作的发展长河里,难以比肩李白、杜甫之名气与才情,但在两《唐书》的文人传记中,却是非常重要的一名人物。观察柳宗元的一生仕途,我们可以发现,他代表着一类因主动参与或被动卷入政治、文学变革运动而遭受贬谪等政治上的不幸的文人群体。而两《唐书》编撰者基于自身经历、历史背景及社会价值判断基础上对于这一类典型的文人群体的评判,就可以看出两《唐书》不同的写作风格、价值取向以及隐藏其后的深层原因。

从最直观的角度,《新唐书·柳宗元传》的字数是《旧唐书·柳宗元传》的十倍左右,在字数这一层面上来讲,可以看出《新唐书》的编撰者一方面是对原有传记的不满,另一方面也是表达出对柳宗元的重视。下面具体列表来分析两《唐书》的柳宗元传记差异在何处:

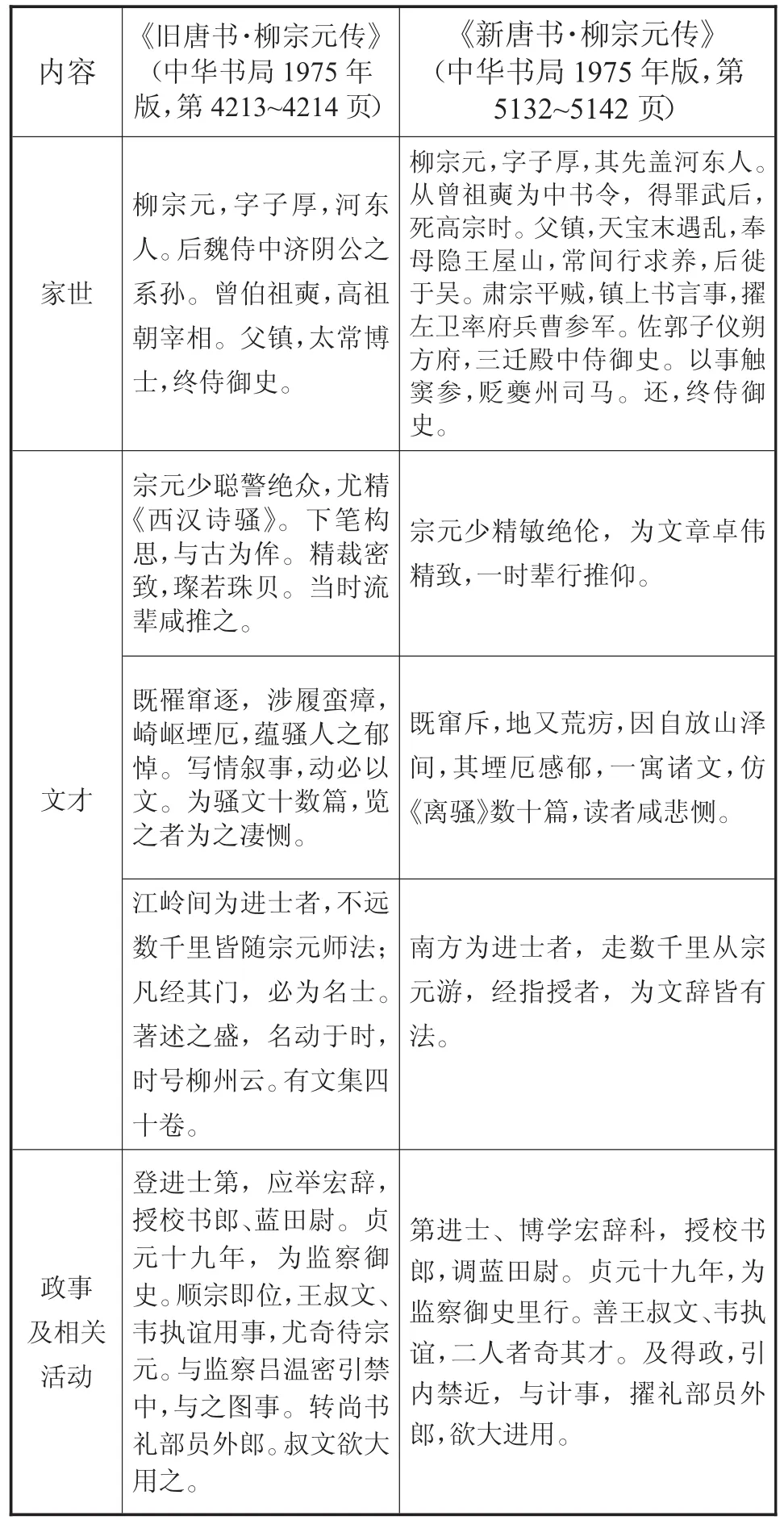

两《唐书》柳宗元传记比较表(摘取传记重要部分,未录全文,于原文顺序有变)

会居位不久,叔文败,与同辈七人俱贬。宗元为邵州刺史。在道,再贬永州司马。俄而叔文败,贬邵州刺史,不半道,贬永州司马。元和十年,例移为柳州刺史。昌朗州司马刘禹锡得播州刺史,制书下,宗元谓所亲曰:“禹锡有母年高,今为郡蛮方,西南绝域,往复万里,如何与母偕行?如母子异方,便为永诀。吾于禹锡为执友,胡忍见其若是?”即草章奏,请以柳州授禹锡,自往播州。会裴度亦奏其事,禹锡终易连州。元和十年,徙柳州刺史。时刘禹锡得播州,宗元曰:“播非人所居,而禹锡亲在堂,吾不忍其穷,无辞以白其大人,如不往,便为母子永决。”即具奏欲以柳州授禹锡而自往播。会大臣亦为禹锡请,因改连州。柳州土俗,以男女质钱,过期则没入钱主,宗元革其乡法。其已没者,仍出私钱赎之,归其父母。柳人以男女质钱,过期不赎,子本均,则没为奴婢。宗元设方计,悉赎归之。尤贫者,令书庸,视直足相当,还其质。已没者,出己钱助赎无四篇:《与萧翰林俛书》(书信,引全文,有删改)《寄许京兆孟容书》(书信,引全文,有删改)《贞符》(散文,引全文)《惩咎赋》(赋体,引全文)对柳宗元总括评价 无宗元少时嗜进,谓功业可就。既坐废,遂不振。然其才实高,名盖一时。韩愈评其文曰:“雄深雅健,似司马子长,崔、蔡不足多也。”既没,柳人怀之,托言降于州之堂,人有慢者辄死。庙于罗池,愈因碑以实之云。采摭柳宗元古文

从这一表格可以看出,两《唐书》对柳宗元的家世、政事及其相关活动的描述虽然有差异,但总体的意思是没有太大区别的。《新唐书》中增设了一段关于柳宗元父亲的描写,相较《旧唐书》的平实记述所带来的平庸感确是添了几分生动。在两篇传记的对读中,最主要的区别有三点:

其一,对柳宗元文才的描述。《旧唐书》表述得更加详细,加入了诸如“精裁密致,璨若珠贝”对柳宗元文学作品的比喻,亦有“名动于时”的评价。但重点在于《旧唐书》中对于柳宗元文才的描述,与其在政途上的升迁与贬谪是割裂的,主人公身上的文学因素与政治因素并没有融合为一个整体,柳宗元只是作为才华横溢之文人和怀才不遇之政客的形象被书写和定论。在文学与政教结合得并不紧密的五代时期,史臣显然将柳宗元的政治选择与文学成就分开来看,《旧唐书》在政治上否定了柳宗元的价值取向,而在文学评价上持肯定态度。《新唐书》则并不如此,《新唐书》除了与《旧唐书》在文章相同的结构部分简练地提及了柳宗元的文才之外,还采摭了柳宗元的四篇文章。

其二,有无采摭柳宗元本人的文学作品。《新唐书》柳传中所采的四篇文章,其写作时间非常重要,都是在柳宗元被贬为永州司马之后一段时期的作品。从这一时间定位与所选的文章(《与萧翰林俛书》《寄许京兆孟容书》《贞符》《惩咎赋》)来看,宋祁所期是着重突显柳宗元被贬谪之后的忏悔心态,并对柳带有一种同情的态度。同时,通过与《柳宗元集》的对读,我们可以发现,宋祁所采摭的四篇作品中,《与萧翰林俛书》《寄许京兆孟容书》都有一定程度的删改。也就是说,引文并不是单纯认同柳宗元的文学才华,而是服务于作为史官的宋祁。宋祁可藉柳宗元剖析心声之文,申述自己的文史观,以弘扬中央集权之中心思想。在这个过程中,宋祁完成了对柳宗元个体的政治选择与文学成就的融合。

其三,《新唐书·柳宗元传》的结尾处,相较《旧唐书》增加了一段对柳宗元其人的总体评价。文章在否定其政治选择的同时,值得注意的是引用了韩愈的一段话来评价其文学成就:“雄深雅健,似司马子长,崔、蔡不足多也。”可以说,宋祁于此以韩文评价柳传的方式,这一方面是肯定了柳宗元的文学成就,同时又表达了一种希望能将“韩柳”并列的主观意图。在《新唐书》中,柳宗元的最终形象定格是一个弘扬道统而又仕途潦倒的文人形象,其中对仕途贬谪的描写是服务于渲染其弘扬道统的形象的。我们知道,《新唐书》中对于韩愈《原道》等作品是极为推崇的,可以说,宋祁在写柳宗元时,不仅仅是写柳宗元,更是在一定程度上表达了自己崇韩的价值观,这自然亦与当时的社会主流思想有联系。

通过对两《唐书》柳宗元传记的对读,可以粗略地看到两代史书编撰者之文史观存在差异,其价值取向与背后的深层原因我们下一部分要具体谈到。

二

两《唐书》的修撰,间隔不到一百年。从两部史书对柳宗元传记的记述,除了字数等表层差异外,我们可以看到最突出的有三点区别——是否将柳宗元的政治选择与文学成就视为一个整体、是否采摭柳宗元本人的文章、是否引他人(在柳宗元这一个案中是韩愈)言语为总结评价。我们可以把两《唐书》的编撰背景分为客观条件与主观条件。客观条件就是两《唐书》编撰的历史环境、社会背景和文化思潮;主观条件就是两《唐书》编撰者的自身经历、文学思想与史学观念等等。

《旧唐书》修撰于后晋高祖天福六年(公元941年),后晋出帝开运二年(公元945年)六月全书修撰完成。编修一部如此重要的史书的时间却很急促,主要因为当时后晋的政治环境是非常动荡不安的,没有给《旧唐书》的完成提供一个安定的环境。后晋的历史可以说是十一年的屈辱史,《新五代史》卷八《晋本纪》载,后唐末帝李从珂继位后,石敬瑭时为河东节度使,双方互相猜忌。清泰三年(公元936年),石敬瑭起兵造反,后唐军兵围太原,石敬瑭向契丹求援,以割让燕云十六州为条件,“约为父子”,即自称为契丹的“儿皇帝”。随后在契丹援助下,石敬瑭称帝灭后唐,定都汴梁,改国号为“晋”,史称后晋。从这里我们可以看出,后晋依靠契丹力量建立政权,从而使自身很大程度上受契丹控制,契丹对后晋政权的干涉必然成为后晋政权稳定的巨大隐患。这是造成后晋政治动荡,也即是《旧唐书》编撰环境不安定的第一个原因。

其次,石敬瑭是以割让燕云十六州为条件的,并依靠契丹建立了后晋。同时,石敬瑭对契丹称臣的屈辱行径遭到后晋王朝各层力量的反对。民心的丧失是后晋灭亡的根本原因。后晋依靠契丹建国,不仅遭到人民的唾弃,统治内部对此也有很大意见,地方节度使以行动反抗,地方方镇独立屡见不鲜。《资治通鉴》卷二百八十二《后晋纪三》载,方镇节度使耻于石敬瑭的做法,早已心悖于后晋。安重荣作为成德节度使,掌握着后晋的东北地区,与契丹接壤。安重荣诱惑吐谷浑部落归于成德,契丹大怒,命令后晋主征讨吐谷浑,并严惩安重荣。但是,安重荣握有重兵,石敬瑭难以制之,甚为忧患,却如“家有恶子,父母不能制”。地方方镇的独立,分裂了后晋王朝内部兵权势力,契丹的贪婪狡诈,地方方镇的反抗,内忧外患,后晋形势岌岌可危。

从以上材料,我们可以看出后晋的时局动荡,契丹的进攻只是后晋灭亡的直接原因,内忧外患,人心背向才是最根本的原因。在这种战乱时期,加之几易监修,《旧唐书》的编撰可以完成已是非常难得,列传重复、史实缺漏及记述繁冗等缺陷,从某种程度上看亦是必然,望其全备,仿佛已是奢求。

但同时,我们要充分肯定《旧唐书》的史料价值。在时局战乱不断,史籍散佚难寻的情况下,五代史官以史馆为依托,通过政府行为搜集、购买和抄录大量唐代史料,这种敏锐的史料保存与搜集的意识以及当权者的充分支持,是《旧唐书》完成编撰不可或缺的另一个重要原因。

由于《旧唐书》的编撰过程主要以文人为主导地位,时局动荡又进一步弱化了政权对史书撰写的影响,因此保证了《旧唐书》在一定程度上反映了当时士大夫阶层的主流思想,在留下珍贵的丰富的史料典藏的同时,给予了我们一个了解编撰者自身文学修为、史学观念的机会。《旧唐书》卷五十九(1975年版,第2332~2333页)有:

史臣曰:“或问屈突通尽忠于隋而功立于唐,事两国而名愈彰者,何也?”答云:“若立纯诚,遇明主,一心可事百君,宁限于两国尔!被稠桑之擒,临难无苟免;破仁杲之众,临财无苟得,君子哉!”

赞曰:屈突守节,求仁得仁。

从这段话中我们可以看出,《旧唐书》史臣中本身分事多朝者不在少数,这实际上是为当时士大夫进入新朝找到了一个看似合理的借口。同时我们也可以很清晰地理解到,为什么我们在对读两《唐书》柳宗元传记的过程中,发现《旧唐书》是以割裂的态度看待其政治选择与文学成就的。因为当时社会对于诸如柳宗元此类文人群体的认识,更多的是对其才华的怜惜,五代朝政更迭频繁,一人事多君亦是常事,又何能对柳宗元多加苛责?因此即使否定了柳宗元的政治选择,也是采用比喻等修辞手法,强化对其文才的描述,落脚点在于塑造一个才华横溢之文人和怀才不遇之政客的形象。对传记主人的形象刻画,反映了五代时期文学与政教联系尚不紧密的时代特点。

其次,再看《新唐书》的编撰背景。上文我们已经引用有关史料说明《新唐书》是在对《旧唐书》编撰情况不满的情况下决定重编的,它在创新体例和史料填充(尤其是晚唐人物传记与史事)等方面具有重大的贡献,恢复了正史纪志表传体裁的完整性,创设了前代史书所没有的《兵志》、《仪卫志》和《选举志》,真正做到了“事增于前”。除了《旧唐书》本身存在的缺陷之外。《新唐书》编撰的必然性还体现在北宋时期的历史环境与学术活动当中。

宋仁宗庆历四年(公元1044年),宰相贾昌朝提出重修唐书的建议,第二年,仁宗下诏正式开局修撰,历时十七年,于嘉祐五年(公元1060年)成书。这段时期,正是北宋中期——各种社会问题暴露的时期。内有“势官富姓,占田无限;兼并冒伪,习以成俗”,外与周边民族关系紧张,采取“守内虚外”的保守政策。在此情况下,不少官员上书启奏,希望借前朝经验治理国家:“唐室治乱,于今最近。请节略《唐书》纪传中事迹,今可施行、有益时政者,日录一两条上进。善者可以为准的,恶者可以为鉴戒。兹亦贾谊、晃错借秦以喻汉事之意也。”“上悦从之。”

另一方面,宋代文学基本上是沿着中唐以来的方向发展的。韩愈等人发动的古文运动在晚唐五代一度消寂之后,得到宋代作家的热烈响应。这种将道统与文统紧密结合起来的做法,使宋代的古文真正成为了政治性、实用性相统一的文体。可以说,宋代的士大夫具有政治与学术双重使命感,他们普遍关注国家与社会。反映社会矛盾、干预政治是最重要的主题。同时,宋代“重文轻武”的氛围为文人们争取了更多表达学术思想的自由权利,张扬个人学术思想、社会设想和政治理念变得容易起来。

时代背景驱使文臣们向前朝学习,以复兴宋世。而宽松的学术氛围与干预政治的文学导向促使他们一方面在政事上敢于针贬时弊,进谏直言;学术上,打破束缚,推陈出新。这也可以充分地解释为何《新唐书》中将柳宗元的文学成就与其政治生涯联系得非常紧密,视作一个整体。因为政、文的融合就是北宋当时的一个社会趋势,唯有充分满足文臣撰写文人传记时心中所带有的关于时局、文学双重变革的需要,这才是一篇“积极”的文人传记。

对两《唐书》编撰背景的客观条件的分析,足以窥见五代政教对文学干预作用小而北宋文学则形成政治性、实用性之统一,这便可以充分解释两《唐书》中柳宗元传记的第一个差异——是否将柳宗元的政治选择与文学成就视为一个整体。

三

我们如今能看到的历史材料与史实存在一定程度上的偏差,这是缘于史书自身的双重性。一方面它是社会现实的反映,另一方面它又是文人群体构思编撰的结晶。所以我们从史书的阅读中,不仅可以读到当时社会的主流政治、经济趋向,还可以看到编撰者个人喜好、人生际遇及文学史观等因素对史书编撰的影响。《旧唐书》在前文中,已论及主要是在赵莹的主持下编撰的。赵莹是五代时期政治家、史学家,《旧五代史》卷八十九有其传。由于《旧唐书》的编撰者主要为文臣,而非正统的文学家,因而从赵莹的传记中,我们更多地是读出其作为臣子的个人身世、际遇及在史书编撰中造成的影响。赵莹,身处五代乱世,本为后梁时期进士,仕后晋,为宰相;后晋为契丹所灭之后赵莹被俘虏,辽太宗爱惜他的才德,授以官职。可以看出,赵莹曾仕后梁、后晋、辽三朝,且母丧不归葬,这与传统的以“忠孝”为主流思想的儒家文化是完全相悖的。而在政事上,赵莹虽“以敦让汲引为务”,但从其“私谓冯、李”看来,他虽“性复纯谨”,有正义感与责任心,却更多地是以委婉、软弱的态度处事,这当然也有可能是出于自保的想法,毕竟赵莹所处的社会环境是战乱频繁的时代。赵莹是一个矛盾的个体,既无法做到以死明志忠于一朝,又无法坦然地接受身仕异邦,最后不得不恳求死后归葬故土。

因此,在《旧唐书》没有受到太多政权干扰的编撰环境中,对人物传记的评价受编撰者个体经历的影响非常大。赵莹无法苛责他人的忠义,因此他对柳宗元政治选择虽然是否定,但没有多做评论。处于乱世之中,他一方面将文人的政治选择与文学成就割裂开看待;另一方面,面对《旧唐书》编撰之时,后晋已完全成为契丹囊中之物,国破只是时间问题。他在文人传记中又充分表达出对盛唐气象的缅怀、对社会安定的渴望、对文人安度晚年的歆羡。如卷一百六十六《白居易传》。

通过对白居易晚年安定、悠闲、淡雅的生活的描写,表达出一位处于乱世,身不由己的文人的奢侈心愿。赵莹不是纯粹的文人,没有明确的文学观,他的编撰思想体现在《旧唐书》中,更多的便是这样一些忧虑、同情和羡慕的情感,对文人品德层面的要求多于忠君孝义的要求。

而到了北宋,积贫积弱的时代,有鉴于中晚唐藩镇割据最终导致亡国的历史教训,北宋统治者在处理国务时一贯持保守内敛的态度。保守内敛的社会风气落到文人的身上,就是使他们在为人处世为官都日趋内敛与自省。王水照先生在《宋代文学通论》(1997年版,第27页)中指出:“宋代士人的身份有一个与唐代不同的特点,即大都是集官僚、文士、学者三位于一身的复合型人才,其知识结构一般远比唐人淹博融贯,格局宏大。”在实施文官政治的宋代,“文”与“官”是紧密联系的两种身份,一方面,士人希望通过自身的努力经由科举龙门一跃,以功名建树来实现自身价值;另一方面,宋王朝“重文轻武”的礼遇政策,也使文人群体在政治上的自信、责任及热情成为一种自觉与必然。《新唐书》中主要负责文人传记的宋祁,就是在这一时代背景下,集官僚、文士和学者为一身的一个人才。对他的人生际遇、官场生活、文学思想的探讨可以帮助我们理解为何在《新唐书·柳宗元传》中,他要采摭柳宗元的四篇古文及引用韩愈之言给柳宗元下总结判定。《宋史》卷二百八十四有宋祁的传记,从传记中我们可以看到,宋祁一生经历三十多年的宦海浮沉,八临州郡、四入翰林,论礼、典乐,定法令,修唐史,可以说兢兢业业,呕心沥血。宋祁虽最后没有拜相封侯,但可谓一生显贵。如此顺达的仕途生涯,一方面是使他对历经政治运动而被贬或者周旋于官宦势力斗争之中的狼狈的文人群体,没有深刻地切身体验,自然不会抱有同情与怜惜。在评价时,宋祁是冷静而理性的。另一方面,传记中也多次提到宋祁向皇帝进谏,议论朝政,尽心尽责。这从侧面可以体现出,宋祁对于为官的价值取向是积极的,直言进谏、关心朝政,是作为一个官员(无关职位大小)都应该保有的负责态度。这也就可以解释,为什么他在《新唐书·柳宗元传》中,多次引用柳被贬之后所写的文章(《与萧翰林俛书》《寄许京兆孟容书》《贞符》《惩咎赋》),宋祁希望能够突出柳宗元被贬谪之后的忏悔心态,作为一名臣子,忠君为民才是最重要的,所以另一方面在忏悔的同时,又要充分考虑史书的实用性与借鉴意义,因此,宋祁是直接以“道统”规范文统,文学作品的创作意义被依附在政治立场和道德理念之上。从对柳宗元的描述中折射一种弘扬道统的文人形象,使中心政治理念突出。

正如罗根泽先生所说:“史学家文论之最应注意者,不在文学观及文学方法,而在文学史观。因他们不是文学家,也不是文学批评家,以故他们的文学观与文学方法虽宏通不颇,而平淡无奇。他们是史学家,以故他们的文学史观,比一般的文学家与文学批评家,较有见解。纯粹的文学家及一部分的文学批评家,其对于文学的观察,往往是“横刨面”的,只注意好坏的价值,不注意历史的因素,是静止的批判,不是变动的探讨。史学家历览古今,则是“纵剖面”的,由古今的不同,而探求前后的转变。”(罗根泽《中国文学批评史》2003年版,第390页)这段话准确地道出了史官撰史的优长所在,虽然宋祁并非一名传统的史官,但基于他的文史积淀与政治诉求,他仍然做到了流动地看待文学之演变过程,将所要撰写的文人置身于文学发展的更为广阔的视野里,以本时代的价值观要求前人,以本时代的文学观来观照撰写其传记。

所以,宋祁在柳宗元之传记中,以政事活动为中心组织传文,后加之韩愈的评价,将自己的政治观、文学观融入评价体系之中,从“庙堂之文”到“士大夫之文”,正是体现了他对韩柳文的推崇,以古文为中心确立了自己的评价体系。采摭柳文,以文学作品服务政治,实际上仍是因袭韩愈的论调,即柳宗元因政事之失败而获得文学上的成功;采韩文乃是以文神化其士大夫之完美形象。

四

总结上文可得,两《唐书》对柳宗元的家世、政事及其相关活动的描述虽然有差异,但总体的意思并无不同。在两篇传记的对读中,除字数之外,最主要的区别有三点:

一是是否将柳宗元的政治选择与文学成就视为一个整体。《旧唐书》中对于柳宗元文才的描述,与其在政途上的升迁与贬谪是割裂的,《新唐书》则并不如此。

二是有无采摭柳宗元本人的文学作品。《新唐书》柳传中采《与萧翰林俛书》《寄许京兆孟容书》《贞符》《惩咎赋》这四篇文章,都是在柳宗元被贬为永州司马之后一段时期的作品。可以分析说明,引文并不是单纯认同柳宗元的文学才华,而是服务于作为史官的宋祁。宋祁可藉柳宗元剖析心声之文,申述自己的文史观,以弘扬中央集权之中心思想。

三是《新唐书·柳宗元传》的结尾处,相较《旧唐书》增加了一段韩愈对柳宗元其人的总体评价,在一定程度上表达了撰史者崇韩的价值观。

史书一方面是社会现实的反映,另一方面它又是文人群体构思编撰的结晶。所以我们从新旧唐书《柳宗元传》的对比阅读中,不仅可以读到当时社会的主流政治、经济趋向,还可以看到编撰者个人喜好、人生际遇和文学史观等因素对史书编撰的影响。

参考文献:

[1][后晋]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[2][宋]欧阳修.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[3][元]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1985.

[4][清]赵翼.廿二史札记[M].南京:凤凰出版社,2008.

[5]罗根泽.中国文学批评史[M].上海:上海书店出版社,2003.

[6]周勋初,余历雄.师门问学录[M].南京:凤凰出版社,2004.

[7]王水照.宋代文学通论[M].郑州:河南大学出版社,1997.

[责任编辑王占峰]

The Literary and Historical Explanation of the Difference Between New History of the Tang Dynasty and Old History of the Tang Dynasty in Biographies of Liu Zongyuan

Zhang Yuehuan

(South China Normal University, Guang Zhou, Guangdong 510006)

Abstract:New History of the Tang Dynasty and Old History of the Tang Dynasty are historical records in different societies. Liu Zongyuan was one of the eight celebrities in Tang Dynasty and Song Dynasty. Therefore, there were two literary biographies of Liu in history books which were not the same. The two history books had different opinions that can reflect their compiling environment in Liu’s biographies. There were three difference between New History of the Tang Dynasty and Old History of the Tang Dynasty: Whether regard Liu’s political choice and literary achievements as a whole or not, whether quote Liu’s own articles or not, whether quote others’comments on Liu or not. From the writing and expression differences of Biography of Liu Zongyuan in two books, one can perceive the two books’compilation of historical environment, social background, the different cultural trends, as well as the editors of the Tang and Song dynasties history orientation.

Key words:New History of the Tang Dynasty; Old History of the Tang Dynasty; Liu Zongyuan; literary biography

作者简介:张悦欢,女,广东惠州人,华南师范大学文学院硕士研究生,研究方向:唐宋文学与文化。

收稿日期:2015-10-06

中图分类号:I206.2

文献标识码:A

文章编号:2095-0438(2016)2-0044-06