论《南乡子》及其在唐五代的创作

沈 铉,王育红

(1.广西师范大学 教育科学学院,广西 桂林 541004;2.南通大学 文学院,江苏 南通 226011)

论《南乡子》及其在唐五代的创作

沈铉1,王育红2

(1.广西师范大学 教育科学学院,广西 桂林541004;2.南通大学 文学院,江苏 南通226011)

摘要:《南乡子》本是唐教坊曲名,后来演变为词调名。在唐五代,《南乡子》一调共有词作39首,而且集中在李珣、欧阳炯、冯延巳的创作中。创作题材主要集中在南国风物、水乡美色、女子风情、劳动场景以及思妇怀人、游子思乡等。这些作品体现了《南乡子》清音绵缈、意蕴隽秀的高韵特征。该调在唐五代的创作也为其在两宋的发展奠定了基础,以至于名篇迭出,千古流传。

关键词:《南乡子》;清音绵缈;意蕴隽秀;高韵

词是音乐文学,其研究以词调研究为根本。词调不仅从音乐上对词做出规定,更多的是在内容上形成一种范式。所以,分调研究对我们探讨词律和把握词的内容,不失为一种捷径。

胡适在《词的起源》一书中曾指出分调研究的作用:“每调选若干首,一调读毕,然后再读他调,须以同调各首互校,玩其变化无穷仪态万方之旨,然后不至为调所拘,流入死板一路,即如《水调歌头》稼轩一人曾作35阕,其变化之神奇,是开拓初学心胸不少。”[1]采用分调方法研究《南乡子》,必然收益颇多。

对于唐五代词,宋王灼《碧鸡漫志》卷二有云:

唐末五代,文章之陋极矣,独乐章可喜,虽乏高韵,而一种奇巧,各自立格,不相沿袭。在士大夫犹有可言,若昭宗“野烟生碧树,陌上行人去”,岂非作者?[2]

王灼认为唐五代词是“可喜”的,具有“奇巧”“各自立格”“不相沿袭”的特征,缺点是“乏高韵”。所谓“乏高韵”,是指词的立意还不够高,美学品味还不够雅,意境创设还不够美。但方之以《南乡子》词调,可以说有其四优而少其一缺。则《南乡子》并不“乏高韵”矣。尤其到两宋,直至清朝,《南乡子》的“高韵”之作,堪称络绎不绝。

从《敦煌曲子词》到《花间集》,从《阳春集》到《饮水词》,《南乡子》佳作频出。尽管它不如《菩萨蛮》《蝶恋花》《采桑子》《定风波》《南歌子》《如梦令》等词调的作品数量多,但它以清音绵缈、意蕴隽秀的“高韵”特征独立于唐五代词坛,值得我们去鉴赏研究,认识其珍贵的价值。

以《南乡子》作为词调,在唐五代仅有3人的作品27首,它们是:见于《花间集》的欧阳炯词8首、李珣词17首;见于《阳春集》的冯延巳词2首。

本文着重从《南乡子》的创调、调式,以及作品的具体分析等方面展示这一词调的艺术特色和美学内涵,在词的分调探究中以一隅之见抛砖引玉。

一、《南乡子》的创调与调式

《南乡子》本是唐教坊曲名。[3]但按敦煌卷子的舞谱,《南乡子》最初是舞曲,这首舞曲的旋律应是“清音绵缈”的,其内涵的艺术美则是“意蕴无穷”的。陈元龙《片玉集》云:“晋国高士全隐于南乡,因以为氏也,号南子。”[4]“南乡”即“南国”,给隐于南乡的高人逸士如陶渊明之流谱写一曲,若无高山流水之雅,清风落照之趣,何能邀为一顾。很可能因为舞曲的清悠悦耳,在作为舞曲流传过程中就有人在为乐谱配词,逐渐演变成词调。

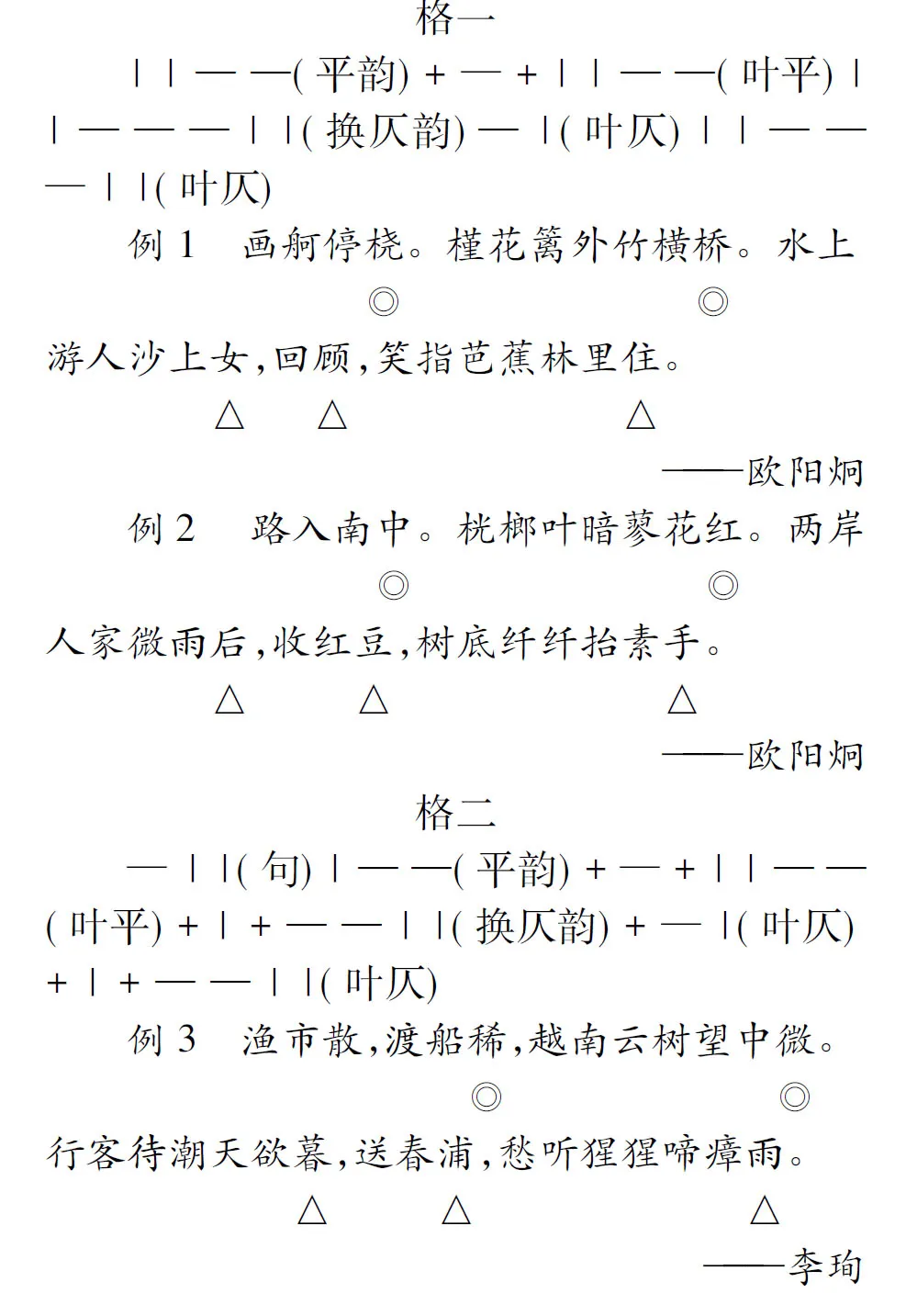

欧阳炯作为花间词人的代表,在《花间集》序文中就谈到从南朝、唐到五代文学创作的发展脉络:“自南朝之宫体,扇北里之倡风。何止言之不文,所谓秀而不实。有唐以降,率土之滨。家家之香径春风,宁寻越艳;处处之红楼夜月,自锁嫦娥。在明皇朝,则有李太白应制清平乐词四首。近代温飞卿复有《金筌集》。迩来作者,无愧前人。”[5]《南乡子》一调可能就是由于“言之不文”和“秀而不实”两方面的原因,虽然歌谱旋律可能很动听,在唐朝却未能有词作留传下来。欧阳炯的8首《南乡子》可能比较接近那些《南乡子》初作的原型,《钦定词谱》也认为单调始自欧阳炯。卷一即以欧阳炯“画舸停桡”一首作为 《南乡子》的正体,即单调二十七字,五句,两平韵,三仄韵:

画舸停桡。槿花篱外竹横桥。水上游人沙

●●○△。◎⊙⊙◎●⊙△。◎●⊙○○

上女。回顾。笑指芭蕉林里住。

◎▲。○▲。◎●⊙○⊙●▲。

《钦定词谱》还列《南乡子》别体八种,列表如下[6]:

表1

由上表可见,《南乡子》调式的变化并不复杂,有规可循,脉络比较清晰,其中最突出的就是调式由单调增为双调,并且双调成了两宋及至清代《南乡子》的基本形态,也作为《南乡子》的规范格式固定下来。

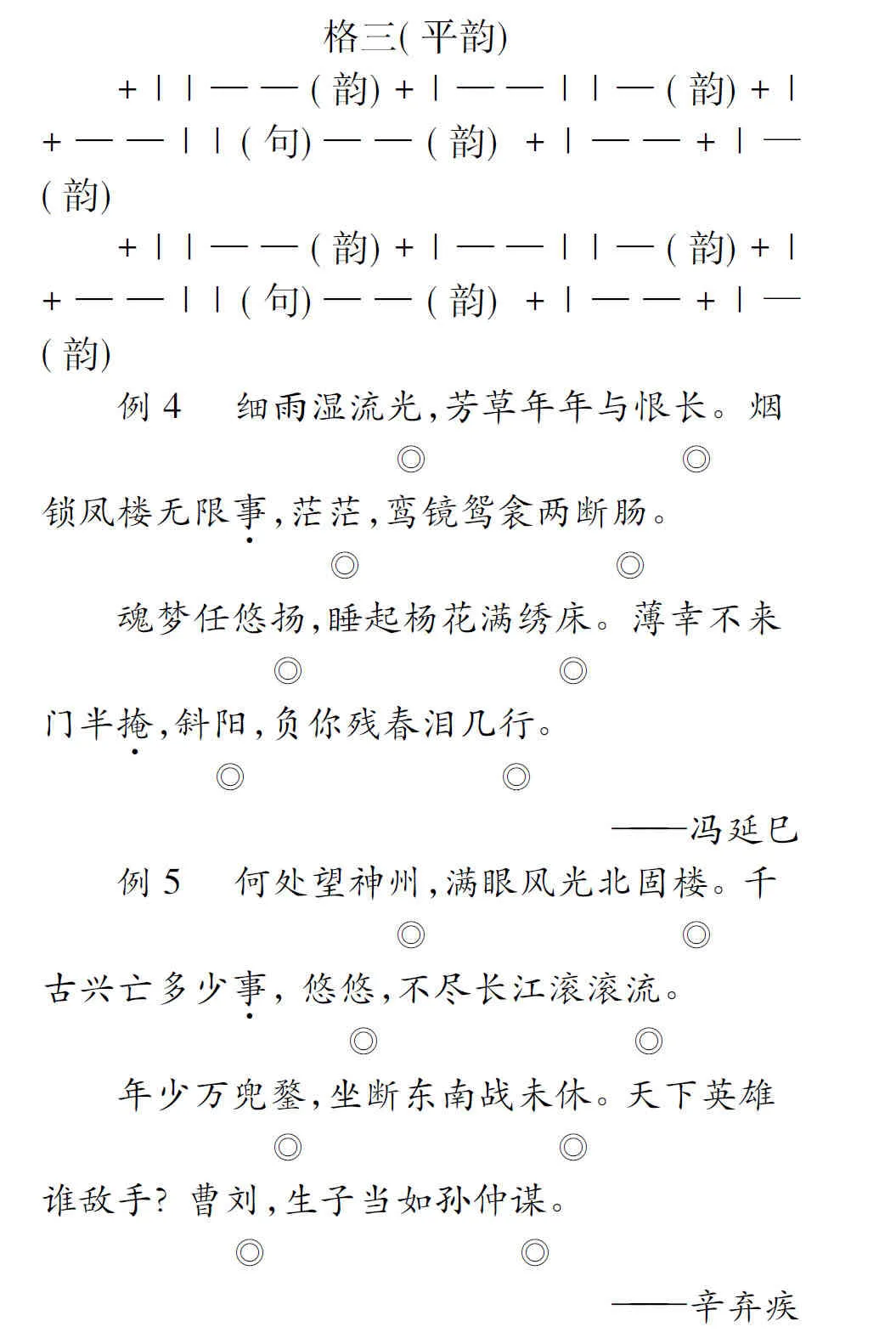

今人龙榆生《唐宋词格律》则列出三种调式[7]:

《南乡子》的曲调应该很动听。唱者可以一唱再唱。一唱是单调,再唱是双调,而且可以在28字的框架下增减字数,词人对于创作,有比较大的选择空间。

《南乡子》作为从唐近代体七绝衍化而来的令词,讲究平仄,且二五七言不等。如冯延巳《南乡子》(细雨湿流光)上片五句,下片五句,韵脚都是平平仄平平,这种“全对称型”体制(格)和用韵(律),与唐近代体诗一样是“法度森严”的。无论是古人能够耳闻的音乐美感和今人只能目睹口诵的严谨优雅,都说明《南乡子》是词中精品。

《南乡子》韵律方面的特点有以下三个方面:

其一,句的组合为四言、七言、七言、三言、七言共五句,实际上就是七言绝句的一种巧妙分解形式,四言领起,三言间隔,可能最好听的就是结尾的一句七言。所以这种结构被完全不改动的重复一遍就为末句的旋律之美。

其二,用字有轻重疏密,重和密都在七言句,轻和疏都在四言、三言两句。四言领起时旋律颇为壮阔,三言间隔时旋律稍稍悠长,这样就使每个字的意义与声调配合得恰到好处,既能达意又宜抒情。

其三,句子的平仄四声和整体的平仄四声完全和谐,一般是三平连协,或第三句透下,无论唱诵,均能合辙押韵,朗朗上口。

《南乡子》虽又名《蕉叶怨》《好离乡》[8],但相比较而言,“南乡”更贴近现实,有乡土气息,因而有亲近感,所以这些调名中以《南乡子》之名最常用。从其异名可以约略可见初期的《南乡子》题材主要是游子思乡和自然风情之类的。

二、清纯隽美,花间别调

李珣(855?- 930?),字德润,少有时名,所吟诗句,往往动人。他尝以秀才预宾贡。又通医理,兼卖香药。蜀亡,遂亦不仕他姓。著有《琼瑶集》,已佚。多感慨之音。

李珣现存词54首,其词调为《南乡子》(17首)、《定风波》(5首)、《渔歌子》(4首)等15种。其中《南乡子》,是他所填各调中作品最多的。唐五代《南乡子》共27首,李珣则独占17首,是写《南乡子》调最多的一位。他的这组《南乡子》风格独特,清纯隽美,不同于同时代的花间词风。李珣祖先是波斯人,他从小深受伊斯兰文化和中国传统儒家文化的影响,身在乱世,布衣一生。与同时代的温庭筠、韦庄等花间词人不同的是,他的词不是柔媚绮丽的格调,而多清新隽永之气。不同于温韦二人的美人鲜花闲愁,李珣词中多描写异域风情,吊古伤今。李珣的这17首《南乡子》,即是一本调意而为之,主要内容是描绘南国风土、人情、景物。荔枝红、猩猩啼、象渡溪等,都有浓厚的地方色彩。语言浅显明快,写景言情,生动可爱,开辟了一条词家向民歌学习的路子。

词是词人的心曲,是词人情志的外化,李珣是波斯人,生长在中华大地,融合了伊斯兰教和儒家思想,向往欢乐自由的生活,言为心声,词其所想。他的《南乡子》组词有描写南国景物,抒发心中感想的,如:

烟漠漠,雨凄凄,岸花零落鹧鸪啼。远客扁舟临野渡,思乡处,潮退水平春色暮。[9]977

这首词写在暮春时节的阴雨天气里,作者乘船来到南国,诗中“烟漠漠,雨凄凄,岸花零落鹧鸪啼”这一凄惨的景色,勾起了作者的思乡之情。整首词色彩暗淡,衬出游子相思之深。其他词写南国风景如“行客待潮天欲暮,送春浦,愁听猩猩啼瘴雨”,让我们切身体会到了风景如画的南国。

李词有展现女子采珠采莲的欢乐场景的,如:

兰棹举,水文开,竞携藤笼采莲来。回塘深处遥相见,归路近,扣舷歌,采真珠处水风多。曲岸小桥山月过。[9]979

这首词写女子采莲的劳动场面,此词特色在于作者船上饮酒,邀女子同宴,将词人、少女、风物有机结合,成为一体,风趣可爱,生动传神。其他词写女子采珠采莲的欢乐场景如:“归路近,扣舷歌,采真珠处水风多”“ 携笼去,采菱归,碧波风起雨霏霏”。

李词有表现逍遥自在的南国生活的,如:

云带雨,浪迎风,钓翁回棹碧湾中。春酒香熟鲈鱼美,谁同醉?缆却扁舟篷底睡。[9]981

这首词写钓翁的逍遥自得的生活,饮美酒,食鲈鱼,醉后帆底睡,淋漓尽致地体现了一种超然物外的态度。本词更像是作者的自我写照。其他词写南国生活如:“山果熟,水花香,家家风景有池塘”。

还有描绘女子的美好瞬间的,如:

双髻坠,小眉弯,笑随女伴下春山。玉纤遥指花深处,争回顾,孔雀双双迎日舞。[9]979

这首词用“双髻坠,小眉弯”6个字生动地描写了一个天真的小姑娘,梳着一双髻鬟,细眉弯弯,和女伴说笑着下山来,还向花丛指指点点。大家争相回顾只见“孔雀双双迎日舞”,写景写人,美丽动人。其他词写女子的美好瞬间如“倾绿蚁,泛红螺,闲邀女伴簇笙歌”“拢云髻,背犀梳,焦红衫映绿罗裾”“暗里回眸深属意,遗双翠,骑象背人先过水”。

总体上说,李珣《南乡子》组词17首中有13首是描写女子美好形态或者是女子在采莲采珠活动中活泼开朗,尽情欢乐的场景。这也从一个方面体现了李珣《南乡子》的美人形象多为天真欢乐的少女,她们娇憨活泼、举止动人,“带香游女偎伴笑,争窈窕,竞折团荷遮晚照”,从作者的描绘中,我们似乎也听到了那动人的笑声。意象的选择上可以看出李珣的清纯隽秀,花间别调的风格。如以下二首:

兰棹举,水文开,竞携藤笼采莲来。回塘深处遥相见,邀同宴,绿酒一卮红上面。

乘彩舫,过莲塘,棹歌惊起睡鸳鸯。带香游女偎伴笑,争窈窕,竞折团荷遮晚照。[9]977

前一首词描写了妇女乘船采莲的劳动场面,尤其作者船上饮酒,邀她们同宴,描绘了女子风趣可爱,生动传神的美好画面。文中开头用“举”“开”“来”三个动词,简洁明快地交代了女子采莲的劳动场面。其中“兰桡”“藤笼”“莲”“渌酒”是南国风物,词人深塘被邀,夜船相顾,南女绿酒红面,情意清新隽永,不染一丝杂质,这首词很好地表现了李珣词作清新纯洁,隽永绵缈的特点。

后一首词写的是一群天真的少女,乘坐画船在莲塘中嬉戏,描绘了她们活泼可爱的情态,又增添了声响。这是一首青年女子夏日泛舟的小词。这首词的特点是“写景物写风俗,均以明净之句绘影绘声”,词一开头就向读者展开了一幅明净的画面,五彩的画船在荷塘中迤逦穿行,红绿相映,色彩艳丽,而接着“惊起睡鸳鸯”一句又增添了声响,作者描绘出一幅有声有色又有趣的画面。画中人物终于出场,“带香游女偎伴笑”中的“偎伴笑”传神地刻画了少女的笑态,南国少女这种娇憨、顽皮、略带羞涩的笑是否是对鸳鸯的羡慕?或者是与女伴的调笑?这个“偎”字一字传神,将小女儿的娇羞清纯淋漓尽致地表现出来。

三、质艳清音,欲说还休

欧阳炯(896-971),益州华阳(今属四川成都市)人。他生于唐末,一生历经整个五代时期。欧阳炯性情坦率放诞,生活俭素自守。他颇多才艺,精音律,通绘画,能文善诗,尤工小词。今存文两篇,诗5首,词47首。欧阳炯词艳而质,质而愈艳,行间句里,却有清气往来。在欧阳炯47首词中用调20,《南乡子》共8首,是他用的最多的词调。这8首《南乡子》,主要写了两方面的内容,均显出景中有人、鲜明如画的特色。

欧词有描写南国水乡景色的,如:

嫩草如烟,石榴花发海南天。日暮江亭春影渌,鸳鸯浴,水远山长看不足。

翡翠鵁鶄,白苹香里小沙汀。岛上阴阴秋雨色,芦花扑,数只鱼船何处宿。[9]1139

欧阳炯的《南乡子》以描写南国女子为多,其8首中5首是描写南国女子的风姿和生活场景。这一特点体现了《南乡子》这一词调所填的内容多表现南国风光和女子感情和生活。如:

洞口谁家,木兰船系木兰花。红袖女郎相引去,游南浦,笑倚春风相对语。

这首词写一群少女结伴到南浦玩的场景。本词对人物的侧面描写和正面描写都是十分成功的:从木兰船上、木兰树下走来的红衣少女格外美丽动人。她们的性格也十分天真烂漫、生动活泼“笑倚春风相对语”的情景更是表现了她们轻松、欢悦的内心世界。

路入南中,桄榔叶暗蓼花红。两岸人家微雨后,收红豆,树底纤纤抬素手。

这首词描写了南国风光中女子收摘红豆的劳动场面。作者借具有爱情象征意义的“红豆”,和以纤纤素手的突出描写,给这一日常的劳动融进了动人情思的风韵和无限的诗情画意,令人遐想万千。起句“路入南中。桄榔叶暗蓼花红”描绘了一幅景色迷人的南粤风光图。其中“暗”字用的非常巧妙,它不仅描绘出了桄榔叶子浓密碧绿,还与“红”这一艳丽的色彩相对应,有“绿叶衬红花”之妙。这一句作者用质朴艳丽的语言生动再现了南粤风光,展现了一幅清新和谐、美艳动人的画卷。“两岸人家微雨后,收红豆”这句话描绘了微雨后两岸人家抢收红豆的生活场景,这句特别之处在于作者选取的“红豆”这个意象,它象征着爱情和相思,从表面上看家家户户在收红豆,可他们心中在想什么呢?作者虽然没有描写那些青年男女的表情和言语,但“收红豆”这三个字令人产生无限的遐想,也蕴含了很多美好的期待。这三个字让我们体会到了作者对生活细致入微的观察,赞叹于作者含蓄巧妙地表达方式,让读者在阅读作品时也发挥想象,共同领略南国风土人情。

作者似乎是为了进一步展现红豆中的美好想象,用借代的手法描绘了树下的少女。“树底纤纤抬素手”,短短的几个字,一个娇俏可人,优雅从容的少女跃然纸上。这句“两岸人家微雨后。收红豆。树底纤纤抬素手”,语言凝练,质朴清新,不故作愁苦之态,很好地体现了欧阳炯的写作特色。本词寥寥28个字向读者描绘了一幅自然美、社会美和心灵美交相辉映的美丽画卷,清丽隽永,意味无穷。欧阳炯词,艳而质,质而艳,字里行间却有清气往来。这首词可与李珣的《南乡子》对比,词曰:

乘彩舫,过莲塘,棹歌惊起睡鸳鸯。带香游女偎伴笑,争窈窕,竞折团荷遮晚照。

比较而言,两位作者的不同之处立刻显现出来。尽管是同一词牌,但二者在体式上却有所不同:李珣在首句就添声增字,变一长句为二短句,显得简约跳脱更有民间风味。欧阳炯没有变调。在内容方面,两位作者的侧重点也有所不同。欧阳炯重在对南粤风物的描绘以及少女情态动作的刻画,如“水上游人沙上女,回顾。笑指芭蕉林里住”极少表现词人的心理。而李珣《南乡子》组词中详细勾勒活动场景,将词人、少女、风物有机结合,如“回塘深处遥相见,邀同宴,绿酒一卮红上面”,出现了“远客扁舟临野渡,思乡处,潮退水平春色暮”这种比较直接的表现作者情感的诗句,不像欧词中“收红豆。树底纤纤抬素手”,含蓄深沉。

四、温婉多情,悲伤缱绻

冯延巳(903?- 960)又名延嗣,字正中,在南唐做过宰相,生活很优裕、舒适。他的词多写闲情逸致辞,文人气息很浓。词集名《阳春集》。冯延巳有112首词作,共用调34个,《南乡子》一调有两首作品。

其一

细雨湿流光,芳草年年与恨长。烟锁凤楼无限事,茫茫,鸾镜鸳衾两断肠。

魂梦任悠扬,睡起杨花满绣床。薄幸不来门半掩,斜阳,负你残春泪几行。

其二

细雨泣秋风,金凤花残满地红。闲蹙黛眉慵不语,情绪,寂寞相思知几许。

玉枕拥孤衾,挹恨还同岁月深。帘卷曲房谁共醉,憔悴,惆怅秦楼弹粉泪。[10]

这两首词都是闺怨题材,其一将满腹的仇怨比作年年丛生的芳草,无穷无尽,而飘忽的思绪和那飞落的杨花一样迷离恍惚。作者用新奇的比喻和象征手法,把抽象的感觉化为有形的景物呈现在读者面前。其中“细雨湿流光”一句尤妙,这句也得到王国维的好评,其《人间词话》云:“人知和靖《点绛唇》、圣俞《苏幕遮》、永叔《少年游》三阕为咏春草绝调,不知先有正中“细雨湿流光”五字,皆能摄春草之魂者也。”[11]宋人周文璞云:“《花间集》只有五字绝佳,细雨湿流光,景意具微妙。”[12]首句以咏草起兴。丝丝细雨,洒在芳草地上,微风拂过,草上泛出缕缕白光,好似流动一样。说它景色如画,但图画不能显其动;说它声韵如乐,可音乐不能状其形。下句“芳草年年与恨长”则以草喻恨,将少女的愁恨化为可感的艺术形象,构成悠远的意境。其二情景交融,凄美动人,在秋风秋雨之中,繁花飘零,女主人公也在为自己的爱情失去悲伤憔悴。

这两首词在表现手法上都用了新奇的比喻手法。如第一首中的“芳草年年与恨长”,第二首中的“挹恨还同岁月深”都是将愁绪怨恨这种无法看见的心绪借助具体的意象,抒发出情意深长的意蕴,体现了词人深厚的文学底蕴。冯词中多用“愁”“泪”“悲”“泣”这些字眼,选用“鸾镜”“鸳衾”“杨花”“孤衾”“秦楼”这些意象,运用“断肠”“寂寞”“憔悴”“惆怅”等词语直白地表现主人公的心境。两词相比,开头都以景物起兴,其一中用“烟锁凤楼无限事,茫茫,鸾镜鸳衾两断肠。”渐次引出少女的住处,引出少女的离恨,这两句紧承首句,描写雨中实景,也象征着女子心情,妆楼独处,好似被重重烟雾封锁。其二中“闲蹙黛眉慵不语,情绪,寂寞相思知几许。”就直接描写女子的闲愁寂寞神态“闲蹙黛眉慵不语”生动传神。其一中“魂梦任悠扬,睡起杨花满绣床”宕开一笔,是“离”,但从内容上看仍然是写离愁,是“合”,有离有合,错落有致,引人入胜。“魂梦任悠扬”是对“烟锁凤楼无限事”的反抗,但这只能在梦中实现,这句上下两句互文现义,可见修辞之巧。“薄幸不来门半掩,斜阳,负你残春泪几行”将满心欢悦的主人公拉回现实,痛苦又缠绕在心里,梦既难寻,人又不至,门缝透进一缕斜阳,景中蕴情,倍感凄凉;回环往复,回应篇首,浑然一体。

冯延巳的词温婉多情,悲伤缱绻。词人常于欢乐和愁苦之中追忆往事,抒发离愁别绪。由于作者经历了家国覆灭,又有贰臣之嫌,所以经常流露出人生如梦或理想空虚幻灭之感,又在郁结之中蕴含着一股苍茫之气,有独特的审美价值。

五、与两宋名篇比较

唐五代是《南乡子》产生和发展的初级阶段,而两宋是全盛阶段。唐五代《南乡子》总体而言内容多集中在描绘景物,抒发离愁别绪,描绘劳动生活场景,题材比较单一而且数量较少。而两宋期间,《南乡子》题材多样且数量较多;唐五代《南乡子》名家名篇较少,而两宋《南乡子》名家名篇很多。唐五代《南乡子》的协韵方式比较单一,但宋代《南乡子》协韵方式开始多样。两宋是《南乡子》创作的兴盛期,大家名作多,题材广泛,美学层面高,现实意义强,思想艺术成就都比较高。

唐五代《南乡子》独到之处首先在于单、双调基本定型,传之两宋,词人乐于按调创作。其次在于表明《南乡子》既可用“花间”的路子写,也可用民歌的路子写,而且民歌路子更易广泛传唱,艺术欣赏价值依旧很高。另外,在于《南乡子》旋律优美动人,在曲谱久失之后,读之诵之依旧能感受其音乐美。

唐五代《南乡子》基本艺术倾向:恋情为主要内容,代表了《花间集》作者的主要创作倾向;抒情的多角度和描写的形象性具有鲜明特色;艺术风格多样,虽然婉转缠绵含蓄不尽是主要风格,但也有以质朴自然、气势豪放、清新轻快等风格见长之作。收入集中的欧阳炯、李珣的18首《南乡子》,两组《南乡子》可谓两套南国水乡组画,多角度、多侧面,生动描绘了南国水乡的风物人情,其词写物真切,朴而不俚。而冯延巳所作《南乡子》(细雨湿流光)又摆脱了花间词人对妇女容貌与服饰的描绘,转向人物内心感情的刻画,思深辞丽,在词史上更具影响。

两宋的《南乡子》,在题材内容、语言风格、美学内涵等方面都有了长足的发展,那是唐五代时《南乡子》所不具备的。有曲折往复宛如长调的《南乡子》,如晏几道的“新月又如眉”;有以侧面烘托主体、不即不离、妙合无垠的《南乡子》,如苏轼的《梅花词和杨元素》;有晶莹润洁似“晴空水柱”的《南乡子》,如黄昇的《冬夜》;有沉郁顿挫、悲怆豪壮、意境高远、千古绝调的《南乡子》,如辛弃疾的《登京口北固亭有怀 》。主要有下面几个突出的特点。

(一)更精致

晏几道《南乡子》

新月又如眉,长笛谁教月下吹。楼倚暮云初见雁,南飞。漫道行人雁后归。

意欲梦佳期,梦里关山路不知。却待短书来破恨,应迟。还是凉生玉枕时。[13]

一首怀人小词写的得曲折往复,宛如一首长调的缩写,意极精,味极永,风流蕴藉,既丽且庄,气格内在,怅惘外现,不见锤炼之功,但觉清纯隽永。

(二)更阔大

苏轼《南乡子》

晚景落琼杯。照眼云山翠作堆。认得岷峨春雪浪,初来。万顷蒲萄涨渌醅。

暮雨暗阳台。乱洒高楼湿粉腮。一阵东风来卷地,吹回。落照江天一半开。[14]

苏轼旷达,胸怀宽广。落日斜阳青翠云山倒映酒杯之中,竟然觉得碧绿酒色与春水一样满江春水又来自故乡岷山、峨眉山,那是雪山融化的雪浪翻腾!人生常有“春雨暗阳台,乱洒歌楼湿粉腮”的艰难时刻,还是坦荡面对这“落照江天一半开”的广阔而充满变化的世界吧 !以一杯之微见天地之广,“南乡”真可谓“南国”了。

(三)更深沉

辛弃疾《南乡子·登京口北固亭有怀 》何处望神州,满眼风光北固楼。 千古兴亡多少事, 悠悠,不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。 天下英雄谁敌手? 曹刘,生子当如孙仲谋。[15]

向天一问“何处望神州?”即中原何在?穿云裂石。 对史一问“千古兴亡多少事?”即今要亡矣!声中有血。 对世一问“天下英雄谁敌手?”即今无英雄,奈何!热泪涌流不能自已。三问有深意,三答感慨悲怆,沉郁顿挫不让杜诗,惊世骇俗千古绝唱。

两宋《南乡子》题材广泛,风格多样,大家名作多,美学水准高,使《南乡子》显得辉煌而又气派,既动人心弦又撼人心魄,在词品中列居高位,在词牌中名列前茅,“高韵”是其主要原因,它受到读者的广泛喜爱和推崇不是偶然的。

综上所述,在唐五代《南乡子》中,作品最多的词人李珣以《南乡子十七首》一扫《花间词》柔婉靡丽的风气,在文坛上用其清纯隽美的风格展现了《南乡子》的“高韵”特色,他用乡土词咏叹南国风物,描绘南国女儿形象。而另一位不容忽视的词人欧阳炯凭着一首“画舸停桡。槿花篱外竹横桥。水上游人沙上女。回顾。笑指芭蕉林里住。”确定了《南乡子》的正体,规范了《南乡子》这一词调的格律,从而在五代词坛上写下了浓墨重彩的一笔。

继欧阳炯之后,南唐著名词人冯延巳的春草词以其温婉多情、悲伤缱绻的独特风格细腻地表现《南乡子》这一词牌的特色——清音绵缈、意蕴隽秀。《南乡子》到了宋朝一改其浅斟低唱的江南清音,整体韵味随着题材的拓宽而显示出令人刮目相看的“高韵”。经过文人的创作,《南乡子》的题材内容不断丰富,词境不断扩大,影响不断加深。它沿着题材越来越贴近现实,意境美、格律美愈渐深远的道路向前发展,出现了传世名篇辛弃疾的《南乡子·登京口北固亭有怀》直至纳兰性德的《南乡子·何处淬吴钩》:

何处淬吴钩?一片城荒枕碧流。曾是当年龙战地,飕飕。塞草霜风满地秋。

霸业等闲休,跃马横戈总白头。莫把韶华轻换了,封侯。多少英雄只废丘。[16]

纳兰的词大有苏词之风,也是《南乡子》最好的“收官”之作。

参考文献:

[1]胡适.胡适日记(卷十)[M].济南:安徽教育出版社,1956:217.

[2]王灼.碧鸡漫志[G]//中国古典戏曲论集成.北京:中国戏剧出版社,1959:113.

[3]崔令钦.教坊记[G]//中国古典戏曲论集成.北京:中国戏剧出版社,1959:17.

[4]朱孝臧,陈元龙.片玉集[M].台湾:台湾中华书局,1965:95.

[5]赵崇祚.花间集全译[M].房开江,注.崔黎民,译.贵阳:贵州人民出版社,1997:32.

[6]王奕清,等.钦定词谱[M].北京:中国书店,1983:64.

[7]龙榆生.唐宋词格律[M].上海:上海古籍出版社,2007:155.

[8]袁世忠.常用词牌谱例[M].南昌:百花洲文艺出版社,1996:16.

[9]孔范令.全唐五代词释注[M].西安:陕西人民出版社,1998.

[10]黄进德.冯延巳词新释集评[M].北京:人民文学出版社,1979:108.

[11]王国维.人间词话[M].上海:上海古籍出版社,1998:18.

[12]张端义.贵耳集[M].台湾:台湾商务印书馆,1937:18.

[13]刘逸生.晏殊晏几道词选[M].陈永正,选注.香港:生活·读书·新知三联书店,1984:183.

[14]邹同庆,王宗堂.苏轼词编年校注[M].北京:中华书局,2002:288.

[15]邓广铭.稼轩词编年笺注[M].上海:上海古籍出版社,1978:530.

[16]纳兰性德.纳兰词笺注[M].张草纫,笺注.上海:上海古籍出版社,2003:366.

责任编辑:朱学平

·教育理论与实践·

主持人语:“实践指的是人们能动地改造探索现实世界的一切社会的客观物质活动,是人的主观的、感性的活动,主观见之于客观的能动的活动。”(《中国大百科全书·哲学卷》,中国大百科全书出版社,1987年版,第709页)新课程改革从课程设置的理论基础、方法原理、体系内容等方面突出实践性同时,不仅需要具体落实到语文课程标准与教材中,还要落实到整个基础教育阶段语文教学方法与教学过程的改革上。这是一项系统工程,如何去做,则需要不断展开深入研究。本栏目组织的这两篇文章,分别从语文课程哲学与课程史层面、课程本体层面以及口语交际教学实施层面,对基础教育阶段语文课程与教学的实践特征进行了深入地研究,为推动语文课程改革提供了有益地参考。

——王从华

The "Nanxiangzi" and Creation in the Tang Dynasty and Five Dynasties

SHEN Xuan1, WANG Yuhong2

(1.SchoolofEducationScience,GuangxiNormalUniversity,Guilin541004,China;2.CollegeofLiberalArts,NantongUniversity,Nantong226011,China)

Abstract:Nan Xiang Zi was originally used as the name of certain kind of songs, then developed into the name of a type of Ci poems. By Tang Dynasty and The Five Dynasties, there had been 27 Nan Xiang Zi Ci Poems, which were mainly created by Li Xun, Ouyang Jiong and Feng Yan Si. Most of these poems focused on depicting people's life and watery scenery in southern china. They also described women's amorous feelings, labor scenes and pining for their beloved and those travellers' nostalgia. Nan Xiang Zi presented a unique characteristic of lingering softness in sound and exellence in connotations. They created a special feature of elegant mood of metrical poems. Nan Xiang Zi poems of Tang and the Five Dynasties laid a good foundation for the following North Song and South Song Dynasties, in which masterpieces were produced successively.

Key words:NanXiangZi; lingering softness in sound; excellence in connotations; elegant mood

中图分类号:I106.2

文献标志码:A

文章编号:1004-8332(2016)01-0110-06

作者简介:沈铉(1990-),女,江苏南通人,广西师范大学教科院现代教育技术专业硕士研究生,研究方向:计算机辅助教学; 王育红(1966-),陕西合阳人,男,南通大学文学院副教授、文学博士、硕士生导师,研究方向:中国诗学、中国古典文献学。

收稿日期:2015-09-09

DOI:10.13698/j.cnki.cn36-1037/c.2016.01.020

网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/36.1037.C.20160118.1556.022.html