不同化学浸取剂对土壤镉淋溶过程影响

林忠兵 ,叶 豪(武汉大学水利水电学院,武汉 430072)

土壤镉污染成为目前我国面临最主要的土壤环境污染问题之一。据国土资源部和环境保护部2014年发布的调查公报[1]显示,全国约有7%的土壤采样点镉超标。土壤镉污染不仅影响当地水环境,还可以通过食物链富集影响人体健康[2,3]。

镉在土壤中不可降解且溶解率低,因此修复镉污染土壤是很费时费力的。目前修复镉污染土壤主要有两种思路:其一是添加有较好镉吸附性能的有机质或石灰材料到土壤,固定镉在土壤中,从而降低镉的生物可利用性[4];其二是用有机物络合或植物提取从受污染的土壤中去除镉。有机络合剂可能对环境有二次污染,因此应用方面存在一定的负作用[5]。植物提取因其相对安全的环境影响和低成本而受到关注,不过其适用条件及提取效率方面存在一定的限制。

利用化学试剂浸取镉修复污染土壤是一种持久有效的方法。化学试剂将镉溶解至土壤溶液后,随着土壤渗流滤出土壤,达到清除效果。然而,部分化学试剂可能会导致土壤堵塞;同时,淋溶历时也会影响其作用效果;这些因素在一定程度上影响到化学淋洗这种修复手段的应用。本研究拟针对镉污染稻田土壤,选择4种化学浸取试剂,分析其对土壤渗流、镉去除及重分布方面的影响,为后续研究提供参考。

1 材料与方法

1.1 土样介绍

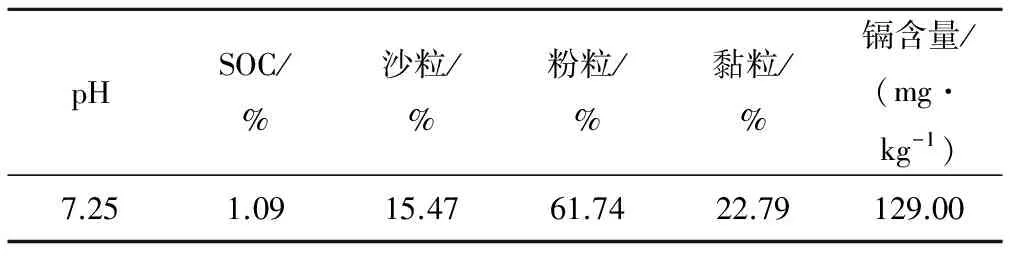

土样采自湖南株洲一弃耕稻田。土壤采集回实验室后,室温条件风干,磨细,过2 mm筛。采样土壤pH值(土水比2.5∶1)由pH计测定,有机碳含量由重铬酸钾法测定,土壤质地由吸管法测定,土壤镉浓度由原子吸收分光光度计测定,测得土壤物理化学性质见表1。按照土壤质地三角图划分,所采集土样属于粉壤土。

表1 土壤物理化学性质Tab.1 Soil physicochemical properties

1.2 土柱实验

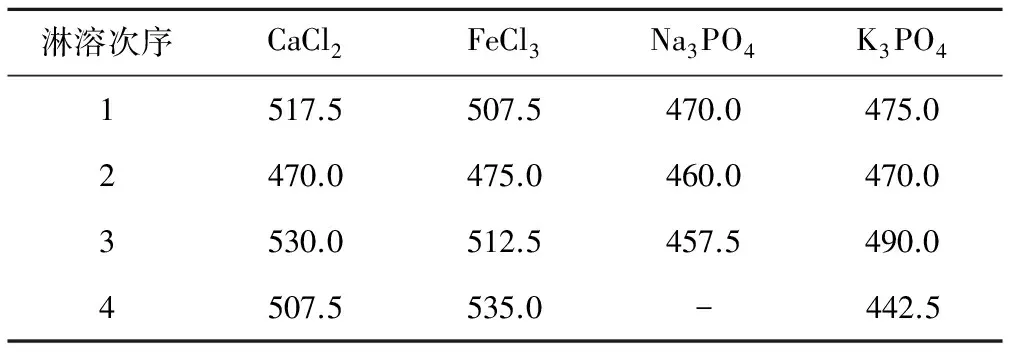

柱子为有机玻璃材质,其规格是:高50 cm,内部直径8 cm,底部预留内径1 cm的孔,并设10 cm悬空支架。柱子底部放置定性滤纸,铺2 cm厚过60目石英砂以阻止细土颗粒渗流。柱子内填装土样高度为30 cm,填装体积为1 508 cm3。填装土柱后,用去离子水进行饱和。土柱竖直放置,上部与空气接触。饱和水量为900 mL,饱和方法是用橡胶软管将去离子水利用虹吸原理从底部向上吸进土柱。当所有去离子水均已进入土柱后,开始土柱浸取过程。分别采用CaCl2、FeCl3、Na3PO4、K3PO44种浸取剂,浸取剂浓度均为0.1 mol/L(见表2)。整个浸取过程分4次,每次从上部加浸取溶液500 mL,土柱下面用空烧杯收集滤出液,直到土柱上端无明显积液。4次淋溶完成后,采集土柱0、15、30 cm深度土样风干,磨细,过筛。滤出液和土样镉浓度均利用火焰原子吸收法(德国耶拿分析仪器股份公司,ContrAA 700)测定。

表2 土柱填装和浸取Tab.2 Column packing and leaching

1.3 水动力学方程

我们假定土柱渗流过程为一维垂向饱和流。原点位置在土柱里土壤表面,向下为正。由质量守恒,则水流通量可以用下式表示:

(1)

式中:Jw为水流通量;Ks为饱和水力传导度;h为土柱表面积水深度;L为土柱填土总长;S为时间。

土柱渗流初始和终点时刻的状态可以定义为:

(2)

式中:h0为土柱表面初始积水深度;hs为淋溶结束时刻土柱表面残留积水深度;ts为单次淋溶历时。

利用条件(2)求解方程(1),则饱和水力传导度Ks和土柱表面水深 可以写为:

(3)

将方程式(3)代入方程式(1),可得土柱淋溶过程水流通量为:

(4)

2 结 果

2.1 土柱渗流过程

土柱淋溶过程渗流流速与其饱和水力传导度呈线性关系。因此我们以饱和水力传导度来分析土柱渗流过程特性。4种化学浸取试剂分别进行了4次淋溶(其中Na3PO4进行了3次淋溶)。4种化学浸取试剂应用后土柱的饱和水力传导度Ks如图1所示。结果显示,CaCl2和FeCl3对应的Ks之间无明显差异(p>0.1);Na3PO4和K3PO4对应的Ks之间差异也很小(数据不匹配所以没有进行统计检验)。CaCl2和FeCl3对应的Ks要明显高于K3PO4对应的Ks(p<0.1),也比Na3PO4对应的Ks要高。

图1 4次淋溶阶段土柱饱和水力传导度(Ks)Fig. 1 Saturated hydraulic conductivity (Ks) in soil columns for four times of leaching processes

4次淋溶过程中,第1次淋溶时4种化学试剂对应的Ks均比较接近,为1.5×10-4~ 1.7×10-4cm/s;而随着淋溶持续,Ks变化过程显现出不同的变化趋势;CaCl2和FeCl3对应的Ks在1.5×10-4~ 2.7×10-4cm/s之间波动,而Na3PO4和K3PO4对应的Ks则持续下降,从1.5×10-4cm/s分别下降到7.6×10-6和 1.1×10-5cm/s。第4次淋溶过程中化学试剂之间的Ks有至少一个数量级的差距;而Na3PO4和K3PO4对应的Ks相比其第1次淋溶时的Ks也下降了至少一个数量级。

2.2 土柱镉淋溶过程

4个柱子淋溶过程镉的质量守恒误差分别为8%,6.7%,-1.2%,-10.6%。土柱四次淋溶滤出液镉浓度如图2所示。由于滤出液体积相差较小(见表3),因此可以看出CaCl2和FeCl3淋溶出的镉的量要明显高于Na3PO4和K3PO4淋溶出的镉的量,其中FeCl3淋溶出的镉最多。4次淋溶过程中,第1次淋溶基本没有导致镉的出流(镉浓度极低)。CaCl2和FeCl3从第2次淋溶过程开始淋溶出镉的量增加,第4次淋溶过程依然有一定的镉被淋溶出。而对于Na3PO4和K3PO4,其3次或者4次淋溶过程累积淋溶出的镉都非常有限,K3PO4第4次淋溶出的镉稍稍增加,但也没有超过土柱镉总量的0.1%。4种浸取剂累积淋溶出镉的量分别占土柱原有镉总量的1.09%、1.50%、0.02%、0.10%。

图2 土柱淋溶后滤出液镉浓度Fig.2 Cd concentration in leachates of soil column

表3 土柱淋溶过程滤出液体积 mLTab.3 Column leachate volumes

4次淋溶过程后,土柱中残留镉浓度分布如图3所示。结果显示,CaCl2、Na3PO4、K3PO43种浸取试剂淋溶后,土柱中残留镉浓度分布与淋溶前变化相对较小,其土柱底部镉浓度与顶部镉浓度之比只有1.1 ~ 1.2;而FeCl3浓度变化较大,即土柱顶端的镉被明显淋溶到土柱中间和底部,其土柱底部镉浓度与顶部镉浓度之比达到18.3。

图3 4次淋溶后土柱3个深度土样镉浓度Fig.3 Soil Cd concentrations at three depths in columns after four leaching processes

3 结 语

CaCl2和FeCl3对应的Ks要明显高于Na3PO4和K3PO4对应的Ks,这可能因为Na和K离子的土壤胶体凝聚能力较弱,容易导致土壤分散,进而引起土壤堵塞[6,7]。而相对的,Ca和Fe离子的胶体凝聚能力较强,没有导致明显的堵塞现象。因此,Na和K离子的无机盐可能不宜作为浸取试剂来淋溶修复土壤镉污染。

4种浸取剂淋溶镉效果整体上都不明显。主要原因可能包括以下几个方面[8]。首先是浸取剂与土壤接触时间较短,这导致浸取剂与土壤反应时间不够,镉来不及溶解到土壤溶液中;对于淋溶效果较好的CaCl2和FeCl3,总的淋溶时长不到48 h;而尽管Na3PO4和K3PO4的淋溶时长达到350 h,但这两种浸取剂并未体现出明显的浸取效果。其次是本研究采集土壤样品属于已经污染的土样;镉吸附在土壤表面已经很稳定,因此淋溶过程相对困难[9,10]。另外,本研究所选土样偏弱碱性,如果浸取剂(例如Na3PO4和K3PO4)并未明显降低土壤pH,在弱碱性条件下,镉也不利于溶解到土壤溶液中[11]。

相对来说,CaCl2和FeCl3有较好的淋溶效果,这与Ca2+和Fe3+在土壤中有较强的离子置换能力有关[12];二者可以置换出土壤吸附的H+、Cd2+;而置换出的H+又降低了土壤溶液的pH值,进一步促进镉的溶解。另外,Fe3+本身可以水解,形成弱酸性环境,因此更加容易溶解镉。这也是其淋溶效果比CaCl2要好的原因。不过,这两种浸取剂第1次淋溶时淋溶出的镉的量也非常低。这主要是因为第1次淋溶时,浸取剂还未到达土柱底端(土柱需要900 mL去离子水饱和,而1次浸取液只有500 mL),因此滤出液主要是去离子水及其溶解的物质,能够被去离子水溶解的镉非常少。

由于整体淋溶出镉的量都非常少,因此土柱中残留镉浓度也相对较高。但是,FeCl3淋溶后镉浓度仍显示了明显的重分布现象,也就是土柱上端的镉被淋溶至土柱下端。这说明FeCl3相对于其他3种浸取剂有较好的淋溶效果,但其淋溶的历时还不够长。如果能够继续淋溶下去,那么FeCl3应该能够淋溶出相当数量的镉。而且FeCl3本身对环境负面影响小,因此其可以看作是一种很有希望的浸取试剂。这也表明,不同浓度、不同饱和/淋溶历时的CaCl2和FeCl3对镉淋溶的影响也尚不明晰,这也为未来的研究提供了方向。

综合本文的研究,针对受镉污染的稻田土壤,Na3PO4和K3PO4的应用导致了土壤堵塞,不利于淋溶和土壤排水,因此不推荐其作为镉污染修复试剂。而CaCl2和FeCl3显示出了一定的修复效果,但淋溶历时会限制其淋溶量。因此,更进一步的研究尚需进行,以分析淋溶浓度和历时对其淋溶作用的影响。

□

[1] 国土资源部, 环境保护部. 全国土壤污染状况调查公报[Z].2014.

[2] Zhai L, Liao X, Chen T, et al. Regional assessment of cadmium pollution in agricultural lands and the potential health risk related to intensive mining activities: a case study in Chenzhou City, China[J]. Journal of Environmental Sciences, 2008,20(6):696-703.

[3] 甄燕红, 成颜君, 潘根兴, 等. 中国部分市售大米中Cd、Zn、Se的含量及其食物安全评价[J]. 安全与环境学报, 2008(01):119-122.

[4] Bolan N, Kunhikrishnan A, Thangarajan R, et al. Remediation of heavy metal(loid)s contaminated soils-to mobilize or to immobilize?[J]. Journal of Hazardous Materials, 2014,266:141-166.

[5] 可 欣, 张 昀, 李培军, 等. 利用酒石酸土柱淋洗法修复重金属污染土壤[J]. 深圳大学学报(理工版), 2009,(3):240-245.

[6] 刘冠男, 刘新会. 土壤胶体对重金属运移行为的影响[J]. 环境化学, 2013,(7):1 308-1 317.

[7] Arienzo M, Christen E W, Jayawardane N S, et al. The relative effects of sodium and potassium on soil hydraulic conductivity and implications for winery wastewater management[J]. Geoderma, 2012,173:303-310.

[8] Kim J, Hyun S. Nonequilibrium leaching behavior of metallic elements (Cu, Zn, As, Cd, and Pb) from soils collected from long-term abandoned mine sites[J]. Chemosphere, 2015,134:150-158.

[9] Kandpal G, Srivastava P C, Ram B. Kinetics of desorption of heavy metals from polluted soils: influence of soil type and metal source[J]. Water Air and Soil Pollution, 2005,161(1-4):353-363.

[10] Davis A P, Matange D, Shokouhian M. Washing of cadmium(II) from a contaminated soil column[J]. Journal of Soil Contamination, 1998,7(3):371-393.

[11] Satyawali Y, Seuntjens P, Van Roy S, et al. The addition of organic carbon and nitrate affects reactive transport of heavy metals in sandy aquifers[J]. Journal of Contaminant Hydrology, 2011,123(3-4):83-93.

[12] Makino T, Sugahara K, Sakurai Y, et al. Remediation of cadmium contamination in paddy soils by washing with chemicals: selection of washing chemicals[J]. Environmental Pollution, 2006,144(1):2-10.