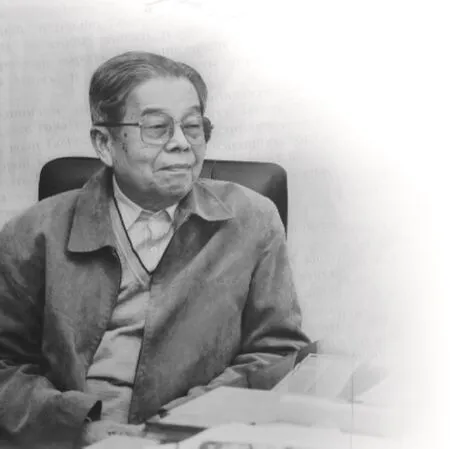

一人之力译托翁 草婴逝世,一个翻译时代的终结

文 | 吴双江

一人之力译托翁 草婴逝世,一个翻译时代的终结

文 | 吴双江

文学的边缘,翻译的沦落,不仅让翻译家们渐渐消失在世人的注意力中,也让文学本身越来越被人轻视。草婴是一个翻译时代的代表者,他的去世,也可以看作是那个时代的结束

这个匆忙时代,文学的事情,离生活越来越遥远。

因此当俄罗斯文学翻译大家草婴逝世的消息发布后,不少人也许是第一次记起甚至看到这个名字,从新闻标题上,同时在心里不禁默问:“草婴是谁?”

草婴生于上世纪初,从事翻译60多年,曾经以一己之力,翻译全部托尔思泰小说集,历时20多年。

有人说,草婴是一个翻译时代的代表者,他的去世,也可以看作是那个时代的结束。

为时代的“良心”做翻译

俄罗斯是美的。从海参崴出发,横穿西伯利亚,茫茫原野,森林绵密,冰雪大地。

屠格涅夫的《森林与草原》中的放逐、契诃夫《草原》的夜、肖洛霍夫《顿河故事》的河流,俄罗斯的莽林、雪原与河流,在这些文学著作中生动鲜活。

草婴就是最早把俄罗斯文学搬到中国读者面前的翻译家之一,他1938年开始学习俄语,先后为《时代》杂志、《苏联文艺》杂志及《时代日报》译稿。除了翻译托尔斯泰、肖洛霍夫的作品外,他还曾翻译过莱蒙托夫、卡塔耶夫、尼古拉耶娃等人的作品,让中国读者从汉字中领略到俄罗斯的风情和美丽,影响了一代人的青春记忆。

“一个人能把托尔斯泰小说全部翻译过来的,可能全世界只有草婴。”这是俄罗斯著名汉学家李福清的感慨。1987年,草婴在世界文学翻译会上被授予“高尔基文学奖”;2006年获得俄罗斯“高尔基文学奖章”,并被授予俄罗斯作家协会荣誉会员;2014年12月,草婴获第六届上海文学艺术奖终身成就奖。

草婴,原名盛峻峰,之所以为自己起笔名“草婴”,就是因为,草是最普通的植物,遍地皆是,但是又顽强坚韧,“野火烧不尽,春风吹又生”。

草婴曾说,他是一棵小草,想为世界增添一丝绿意。“文革”时期,他因为翻译肖洛霍夫作品,成为重点批斗对象。江青污蔑肖洛霍夫是“苏修文艺鼻祖”,草婴便成了“肖洛霍夫在中国的‘吹鼓手’和代理人”,不但自己两度处于生死边缘,全家也都受到冲击。

在《我与俄罗斯文学》中,草婴表达自己对“文革”的思考——“我越来越清楚,在历史上少数人统治多数人,少数人以自己的意志决定多数人的命运,这是人类苦难的根源,也是人类无数次浩劫的原因。要结束这样的悲剧,首先必须培养人与人之间的美好感情,建立人与人之间的平等关系,宣扬人与人之间的爱,也就是人道主义精神。”

于是,草婴开始把目光投向了列夫·托尔斯泰。“有人说,托尔斯泰是19世纪世界的良心,我同意这个评价。”草婴认为,托尔斯泰的一生都在追求人道主义的真理和幸福,他是爱和善的化身。

“文革”后,草婴花了二十年时间翻译了托尔斯泰的全部小说,总共四百万字。他参照苏联版本制订了十二卷计划,包括列夫·托尔斯泰著名的三部长篇小说,即《战争与和平》(四卷)、《安娜·卡列尼娜》(二卷)、《复活》;四卷中短篇小说,按写作年代排列,分别为《一个地主的早晨》《哥萨克》《克鲁采奏鸣曲》《哈吉·穆拉特》,以及托尔斯泰的自传体小说《童年·少年·青年》。

一个翻译不再成家的时代

草婴曾说:“我们这样的译者,现在吃不开。”几十年来,草婴的翻译工作从没中断过。他每天都会翻译一点,但是翻译量不多,平均下来就1000字左右。那400多万字的《托尔斯泰全集》,就是这样日复一日几十年积累的结果。草婴说,他所了解的翻译家,每天的翻译量都差不多这个量。

慢工出细活。在翻译界,草婴以认真严谨著称,光是一本《战争与和平》他就翻译了6年,书中有559个人物,他对应着做了559张小卡片,将每个人的姓名、身份、性格特点写在上面,直到真正进入小说中的世界,才开始动笔。

俄罗斯文学的翻译家名单

他透露过自己翻译时的“工序”:首先是反复阅读原作,使头脑中产生鲜明的人物形象;第二步再动笔翻译,逐字逐句地把原著译成中文;完成译稿后,再对照原文仔细阅读译文,看有无脱漏、误解之处;然后从中文表达的角度审阅译稿,还经常请演员朋友朗读,以改正拗口的句子;这之后才会把译稿交付编辑审读,再根据编辑的意见,做出慎重而必要的修改;校样出来后,他至少还会通读一遍。

这种精打细磨的精神和对文学的尊重,在今天,已经成为一种稀缺的精神。

和现在的一些译者动辄两三个月翻译一本十几万字小说的速度相比,草婴这样的译者当然会“有些吃不开”。他不是没有看到这种趋势,所以才会发出“很少再有他们那个时代那样的翻译作品了”的感慨。

在他的时代,草婴不是唯一的,或者说,一大批像草婴那样的翻译家们,铸就了他们的翻译时代。只是这些翻译家们,也随着时代的远去而逐渐凋零。这是一份已去世的俄罗斯文学的翻译家名单:

汝龙:1916年—1991年

力冈:1926年—1997年

刘辽逸:1915年—2001年

巴金:1904年—2005年

田大畏:1931年—2013年

臧仲伦:1931年—2014年

草婴:1923年—2015年

对于翻译这项事业,草婴有着深深的挚爱。1978年至1998年,他花了20年时间翻译托尔斯泰,甚至为此放弃了一切工作,包括放弃了当上海译文出版社社长的机会,没有工资来源,完全靠稿费生活。

1986年,在以草婴为首的翻译家的倡导下,上海翻译家协会成立,他呼吁提高翻译家稿酬,尊重翻译家的工作。据华东师范大学教授徐振亚回忆:“(成立翻译家协会的申请)之前民政部门不批准,认为翻译不能成家,但草婴先生坚持认为文艺翻译应该有这样的社会名声和地位,争取了很久才通过审批。”

上世纪90年代,上海翻译家协会被有关部门要求更名为翻译工作者协会,草婴和协会成员坚决不同意,他始终认为翻译者和翻译家是两码事。

如今,草婴逝世了,整个翻译界恐怕再难发出“翻译应该成家”的底气了。从此,进入一个翻译不再成家的时代。