关于姆潘巴效应的实验及猜想

郑肖寅

(江苏省苏州中学,江苏 苏州 215000)

关于姆潘巴效应的实验及猜想

郑肖寅

(江苏省苏州中学,江苏 苏州 215000)

摘要:小的时候总是喜欢在炎热的夏天做冰块来降暑,由于冰箱的空间有限,能给我冰冻水的地方只有一格,那么效率无疑成了最大的问题。或许冷水的温度更接近冰点,然而在心理作用上,我总是感觉比冷水稍暖一些的水会冰得更快些,由于更大的温差。恰巧前几日在搜索“牛顿冷却定律”这一词条时,发现拓展栏有一“姆潘巴效应”,好奇地点了进去,发现正是我所纠结的问题。在自学一些大学热学后,我便迫不及待地开始了实验探究。

关键词:巴拉姆效应;冰冻水;实验探究

一、实验过程

首先取两个透明硬质塑料杯,装入等量的不同温度的水,并贴上标签,用温度计测量初始温度。

保证体积相同,质量相同,水的种类相同,并将它们置于冰箱冷冻柜的同一个冰格中,以保证拥有相同的冷却环境。

实验一:低温段的姆潘巴效应

时间 冷水杯(25℃) 温水杯(31℃)0:0015:00此时并没有什么明显的结冰变化30:00冷水杯已经有结冰,而温水杯并没有,这并不符合姆潘巴效应

冷水的冰已经比较厚了,而温水只是一层薄冰总结 在低温段姆潘巴效应是不成立的45:00

实验二:高温段的姆潘巴效应

取刚烧开的沸水两份,在温水杯中加入全额的沸水,在冷水杯中按15:1的比例加入沸水和冷水,用温度计测得温水杯的温度为98℃,冷水杯的温度为93℃。(标签为冷和温只是为了区别温度,表明温度的相对高低,里面的水都是高温度的)

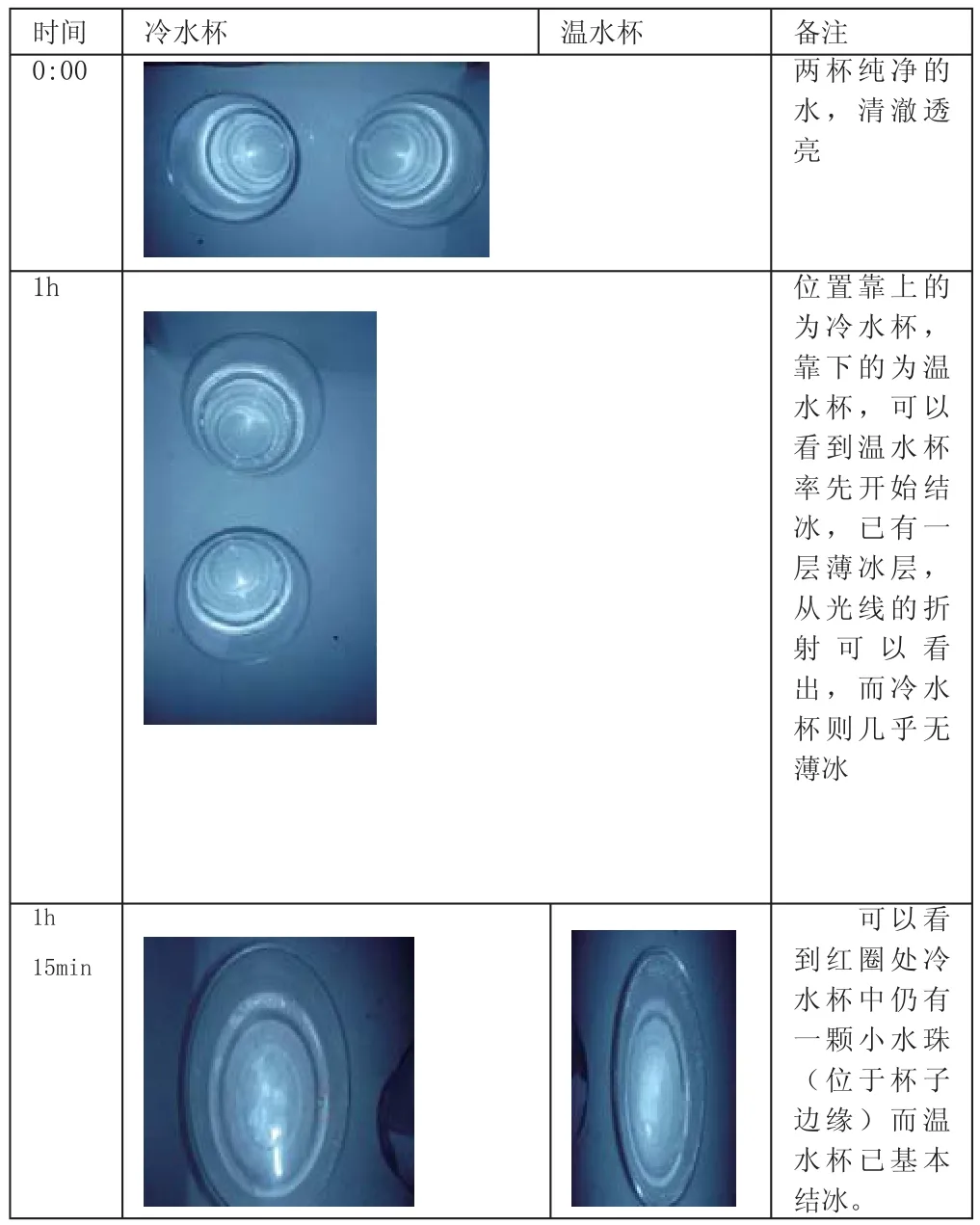

时间冷水杯 温水杯 备注0:00两杯纯净的水,清澈透亮1h位置靠上的为冷水杯,靠下的为温水杯,可以看到温水杯率先开始结冰,已有一层薄冰层,从光线的折射可以看出,而冷水杯则几乎无薄冰1h 15min可以看到红圈处冷水杯中仍有一颗小水珠(位于杯子边缘)而温水杯已基本结冰。

总结:在高温段,温度差在5摄氏度以内,姆潘巴效应是存在的。

二、对实验的解释

众所周知的物理事实:热胀冷缩,而决定冷却快慢的又一重要因素:表面积,两者无疑具有相当紧密的联系。温度高一些的水(温度大于4℃)显然比冷一些水具有更大的表面积与体积,这是由于高温时分子间运动更加剧烈,从而分子间具有更大的空隙。一方面从宏观上来说冷水蒸气与温度高水的接触面积更大了,另一方面,从微观上来说分子间距离的增大有利于冷水蒸气进入温度高的水的内部,而一旦进入了内部,那么接触面积的增大就不只是一点点了。借用热力学中的一个简化模型,我们可以将立体空间看成是六个方位,冷水蒸气未进入温度高的水时,接触面积在理想状态下仅为1/6,而进入后则是全面的接触,因此看成是1。接触面积一下子增大到六倍,冷却效果自然有显而易见的提升。除此之外,由于降温效果的显著提升,温度高的水之间的空隙也会剧烈缩小,加上氢键的作用,从而达到了一种易进难出的效果,先前进入的冷水蒸汽不但不会跑掉,反而会因为体积的缩小渗透到温水分子的各个角落里去,再由于压力的变大,它们之间发生的热传递更剧烈了。也就是内呼外应,双管齐下。

上面论述中我一直使用了“温度高的水”这一词,而并非温水,根据实验一,温水是不符合姆潘巴效应的。我认为这是由于温水(25℃左右)的热膨胀远小于接近沸点的水,所以内部的体积不是很有利于冷水蒸气的进出。再加上温水离冰点较近,这时候的决定性因素就是温度了。

但总体上来说,姆潘巴效应成立的条件还是非常苛刻的,不仅要求具有极其接近沸点的温度,更要求温度差不可过大。或许这是因为水中还有氢键,熔沸点都比较高且分子间排列得较其他物质更为紧凑的缘故。倘若换作其他一些密度较小且分子间并不存在氢键的液体,姆潘巴效应会更为明显。将姆潘巴效应推广至更多的物体,可以提高工业生产的效率,对于冷却几千摄氏度以上的物体,这样的效率是十分珍贵的,节省了大量能源。

作者简介:郑肖寅(1998.07-),男,汉族,江苏省苏州市,高中在读,江苏省苏州中学,研究方向:物理。

中图分类号:O55

文献标识码:A

文章编号:1671-864X(2016)01-0251-02