利用远震接收函数反演山西地区台站下方的地壳厚度及泊松比

吕 睿, 宫 猛, 孟小琴, 董春丽, 刘素珍

(1.山西省地震局,太原 030021; 2.河北省地震局,石家庄 050021;

3.太原大陆裂谷动力学国家野外科学观测研究站,太原 030025)

利用远震接收函数反演山西地区台站下方的地壳厚度及泊松比

吕睿1,3, 宫猛2*, 孟小琴1,3, 董春丽1,3, 刘素珍1,3

(1.山西省地震局,太原030021; 2.河北省地震局,石家庄050021;

3.太原大陆裂谷动力学国家野外科学观测研究站,太原030025)

摘要:利用2008—2013年山西数字地震台网远震宽频带记录波形资料,运用H-Kappa叠加方法得到各台站下方的地壳厚度和波速比。研究结果表明,山西地区地壳厚度存在明显的差异。研究区内地壳平均厚度约39 km,南北地壳厚度变化幅度较大,其中SHZ(上皇庄台)地壳厚度最大为43 km,ANZ(安泽台)地壳厚度最小为36 km,南北两端差异达7 km。泊松比值在0.24~0.31之间变化,与全球的泊松比估计值相当。山西的地壳厚度与地表地形存在着明显正相关,而地壳厚度和泊松比则呈现负相关的关系。

关键词:山西地区;接收函数;地壳厚度;泊松比

0引言

山西省位于鄂尔多斯断块东缘与南缘断裂带,夹峙于鄂尔多斯断块东部吕梁山隆起与太行山断块隆起之间,东有太行山屹立,中间大同、忻定、太原、临汾、运城等一系列断陷盆地呈“S”形NS展布。山西地震带也是我国重要的一个地震活动带,在历史上曾发生过强烈地震,如(512年5月21日)原平—代县间发生7.5级地震;(1303年9月17日)洪洞—赵城一带发生8级地震;(1695年5月18日)临汾发生8级强烈地震。该区域地震活动活跃,是研究大陆地壳演化和强震发生机理的理想场所之一。近年来,许多学者对山西地区壳幔结构方面的研究做了大量工作并取得了一系列的研究成果,如深地震测深[1-4]、倾斜叠加和台阵偏移成像[5]。相比这些方法,远震接收函数方法能够更为准确地获得地壳厚度和波速比的信息。因此,在研究地壳和上地幔结构中获得了广泛的应用。随着国家台网建设的发展,布设在山西的宽频带地震仪的逐渐增多,区域台网日渐加密,观测技术也得到迅速发展,这些都为山西地区接收函数的研究工作提供了很好的前提条件。本文利用山西地震台网记录到的远震P波波形数据,采用接收函数H-K叠加搜索方法,反演该区地壳厚度和泊松比分布特征,并对其变化规律进行了初步的分析。与前人的研究相比,本文使用了更多的远震事件,进一步提高了研究结果的精确度和可靠性。

1资料和方法

1.1数据资料

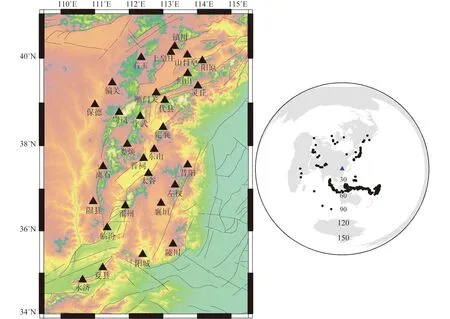

使用山西省地震局数字地震台网56个宽频带记录仪记录到的远震波形资料,经人工逐一挑选,删去震相不清晰的、接收函数拟合率小于90%以上的数据,确保地壳厚度和波速比的结果稳定可靠;由2008—2013年的地震波形记录中选取高信噪比、高质量的30个台站(图1a)的地震数据(图1b)。收集的资料具备以下条件:①震中距,一般选择震中距在30°~90°之间高质量的地震事件数据。因为,震中距小于30°的远震事件不能对地壳形成很好的穿透,而震中距大于90°的远震波形将受到地核影区和绕射波的影响[6-7];②震级,一般选择5.5≤MS≤6.5,因为震级太小,记录远震波形能力太弱,震级太大,则震源破裂过程会很复杂;③方位角,选取的地震要有很好的台站分布,方位角0°~360°最好分布比较均匀;④选择宽频带、高信噪比的地震仪,短周期的仪器可能会由于信噪比或其他原因,得到的接收函数波形不清晰。

a 所用台站分布 b 选用远震事件分布 图1 研究区所用台站分布及远震事件分布图

1.2研究方法

本文采用H-Kappa叠加方法来计算接收函数[8],得到研究区的地壳厚度和波速比值。震中距大于30°的地震波,其直达P波近似认为是平面波。水平速度间断面的转换波PS震相与直达P波之间的到时差为

(1)

其中:p为直达P波的射线参数(水平慢度),H为间断面的深度,VP、VS分别代表P波和S波的平均速度。

水平速度间断面的多次转换波PpPs、PpSs/PsPs震相与直达P波的到时差为

(2)

(3)

Zhu等[8]提出了简单获得地壳厚度和波速比的方法,即通过H-k域网格搜索和叠加方法,在时间域内对P波附近到时波形进行叠加,得到以下的式子:

S(H,K)=ω1r(t1)+ω2r(t2)-ω3r(t3)

(4)

其中:r(t)是径向接收函数;t1,t2,t3分别是多次转换波震相Ps,PpPs和PpSs/PsPs对应地壳厚度H和波速比(K=Vp/Vs)的到时;ωi是转换波震相Ps、多次转换波震相PpPs和PpSs/PsPs的权重系数满足Σωi=1。当上述3个多次转换波震相一致相交时,叠加振幅S(H,K)将达到最大值[8],所对应的H和K即是台站下方Moho面厚度和Vp/Vs值。

计算P波和S波速度比

(5)

再由式(5)得到的波速比,计算出泊松比

(6)

2数据处理过程

数据处理过程如下:首先,截取P波之前10s至P波之后60s的地震波形数据,对所选高信噪比台站记录的远震体波三分量的原始波形做去均值、去倾斜和去仪器响应预处理;然后,将NS、EW向分别旋转到径向、切向方向,并运用时间域迭代反卷积方法得到接收函数;最后,通过H-Kappa叠加搜索方法计算研究区的地壳厚度和平均波速比。在计算过程中,高斯滤波系数及水准量分别取2.5和0.01,然后对所有的结果逐一人工检查,最终得到具有较高可信度的25个台站下方的接收函数。

3结果与分析

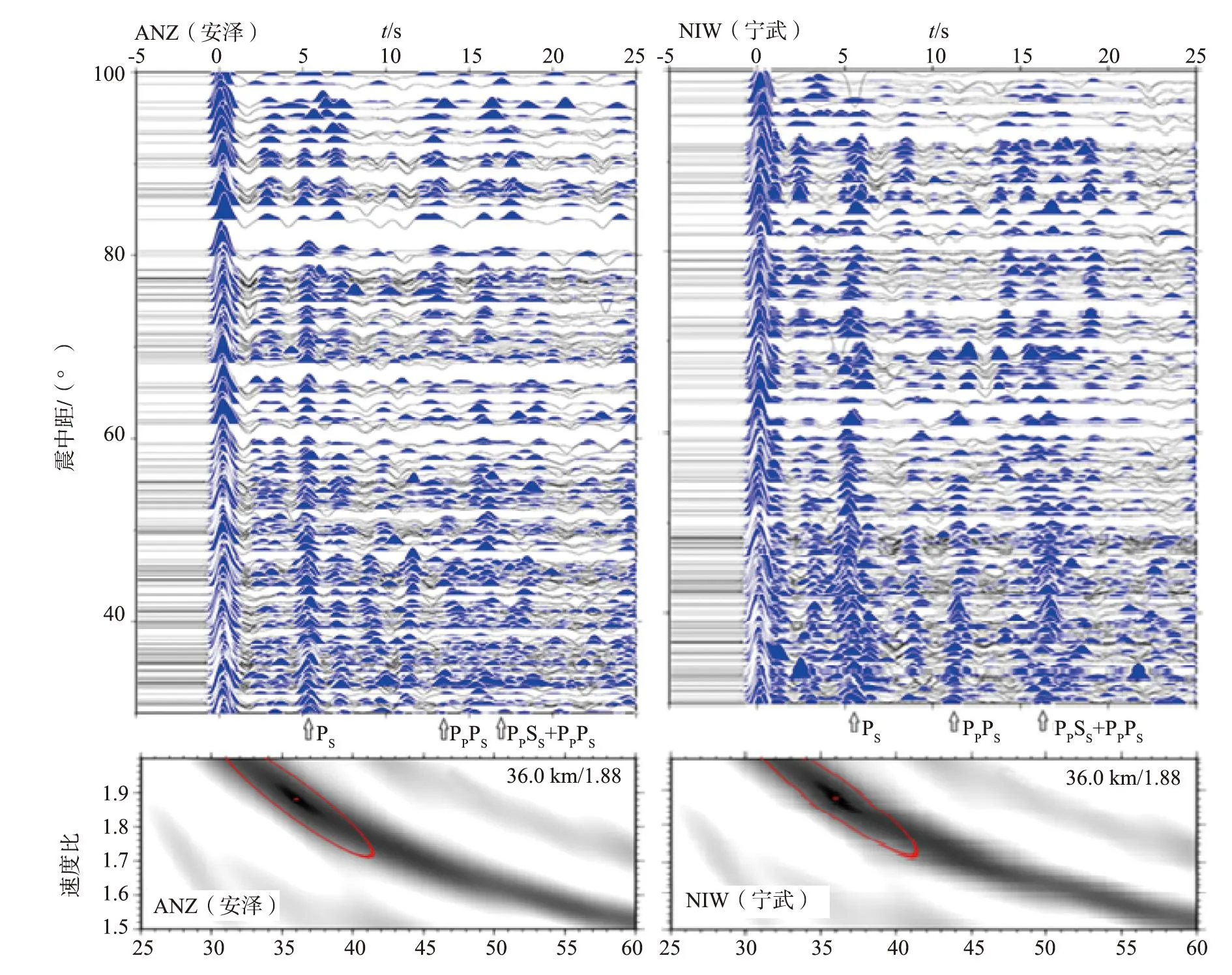

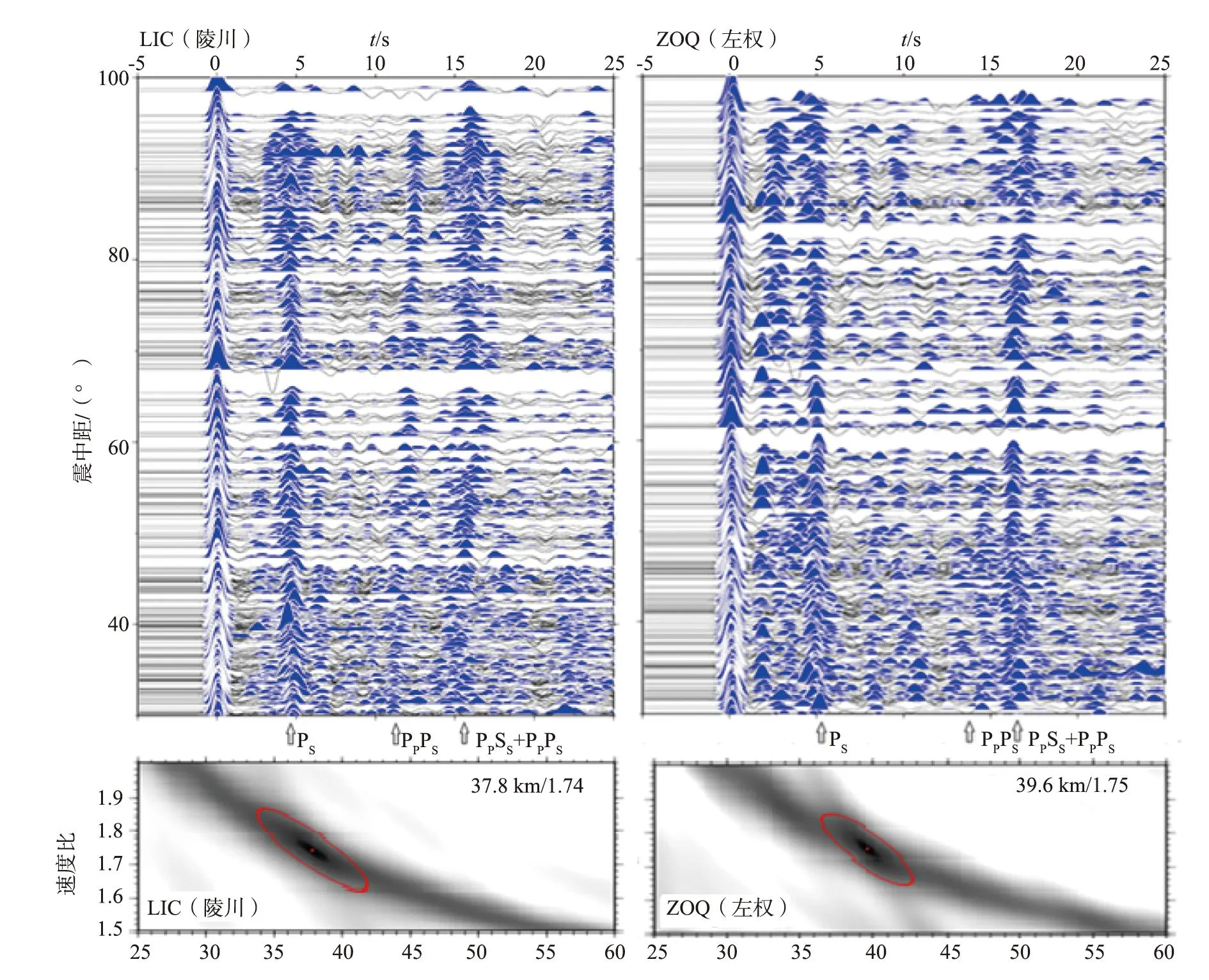

通过提取优选台站的接收函数,采用H-Kappa叠加反演方法,根据式(1)~式(3),计算得到了该台站下方的接收函数以及所对应的地壳厚度(H)和波速比(K)。图2给出了4个典型台站ANZ(安泽)、NIW(宁武)、LIC(陵川)、ZOQ(左权)下方的接收函数及对应的地壳厚度—泊松比(H-K)长的关系。

从图2可以看出,4个台站的接收函数都能看到较清晰的震相,自左向右分别是转换波Ps、多次转换波PpPs和PpSs/PsPs;并且还发现,不同构造块体的接收函数存在一定的差异。LIC台站处在秦岭构造带,地壳结构变化较均匀,莫霍面也比较平坦,所以不会因为入射地点的不同,而引起转换波的形态和走时发生变化。

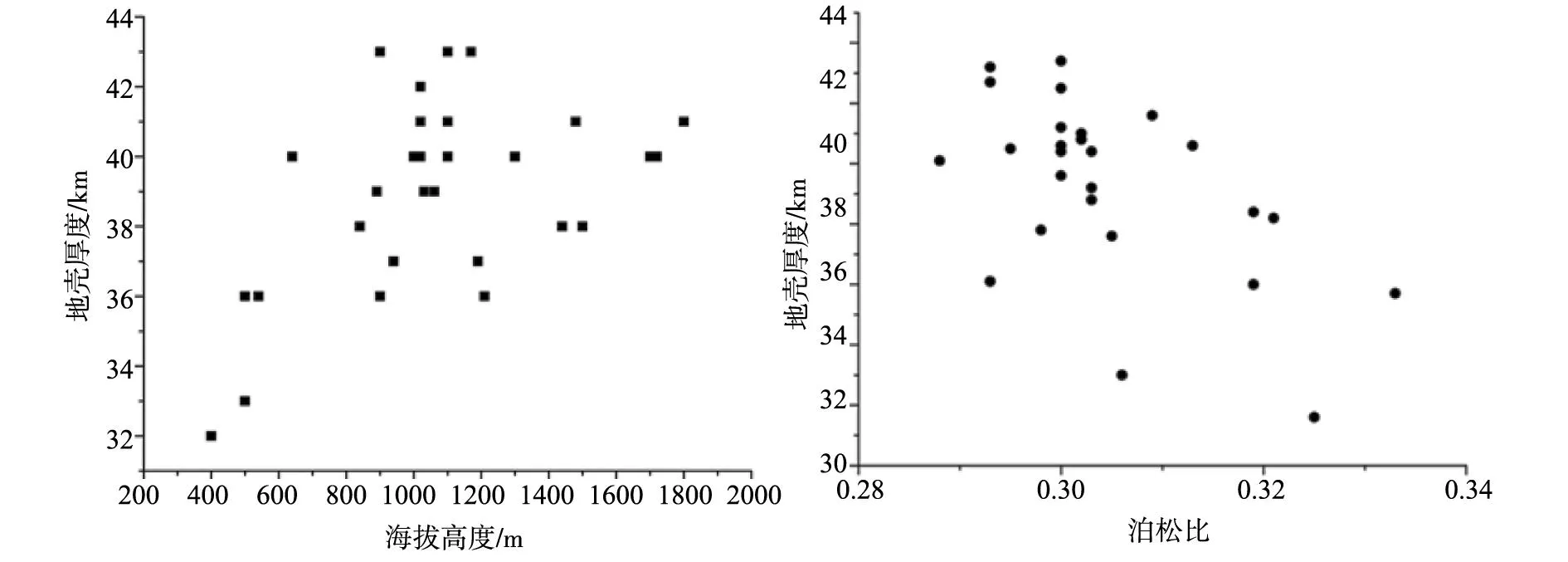

我们分别将海拔高度和泊松比作为X轴,地壳厚度作为Y轴,投影到直角坐标系(图3),发现山西地区的海拔高程和泊松比值与地壳厚度之间存在一定相关性,地壳厚度随着地形高程的增加而增厚,而泊松比值则随着地壳厚度的增加而变小。

注:H和K的估计值由叠加函数灰度图中误差椭圆的中性点给出;误差椭圆的大小表示估计值的离散程度。 图2 山西台网研究区的4个台站接收函数及H-K反演结果

图3 研究区内台站海拔高程和泊松比分别与下方地壳厚度关系

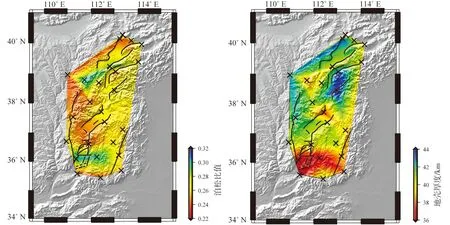

对研究区域30个宽频带地震台站进行H-Kappa叠加反演,最终获得可信度较高的25个台站下方的地壳厚度分布(图4)。结果显示,山西地区地壳厚度整体趋势呈南薄北厚的形态,这个结果与郭震等[9]研究的华北地区地壳厚度分布特征基本一致。其中,山西北部地壳最厚为43 km,这与它特殊的地质构造有关系。山西北段接近华北北缘,被燕山一阴山构造带所挡,尤其大同火山群是我国第四纪火山群之一,是在上新世末、晚更新世马兰黄土堆积之初多次活动的产物,主要由玄武岩组成;山西中段东依太行山,西接吕梁山,北起黄寨的石岭关,南至灵石韩信岭,隔霍山口与临汾盆地相接,东西两侧以断层崖与山地相接,盆地呈NE-SW向分布,地壳厚度在38 km左右;山西南段连接华北南缘秦岭构造带,其地壳最薄为36 km。本文研究结果显示,山西地区的地壳厚度在36~43 km范围分布,结果与黄建平等[10]提到“中国中部地区的地壳厚度在38~45 km之间”的结果相吻合。值得一提的是,山西研究区内的地壳厚度存在明显的差异,南北两端相差7 km,这与该区地质构造复杂和地震活动性强烈的特点一致。

图4 山西地区地壳厚度和泊松比分布图

对于了解地球内部介质,泊松比是一个非常重要的参数。近年来,该方法得到了广泛的应用[11-12]。本文将接收函数中获取的波速比值带入(6)式中,计算出山西地区的泊松比分布(图4)。结果显示,研究区域泊松变化范围在0.24~0.31之间,与对全球的泊松比估计值[13]是较一致的。泊松比分布呈现出了块状分布特征,其中,ZCH(镇川)、KEL(岢岚)、LIF(临汾)、ANZ(安泽)泊松比值超过0.3,其余台站泊松比在0.25左右,与大陆中上地壳的平均值相一致[14]。研究表明,泊松比对岩石的成分特别敏感,一定的岩石组成往往对应一定的泊松比,通过泊松比的变化可以揭示岩石的组成的变化。低泊松比(σ<0.26)代表长英质,中间值(0.26≤σ≤0.28)代表过渡型,高泊松比(σ>0.28)代表铁镁质的物质构造[15]。因此,泊松比较高的地区,尤其是处在断裂带地区,泊松比较周围地区要高,可能意味着地壳中有部分熔融介质存在,而这也反映出地壳内较高的活动性[16]。

4结束语

本文通过收集山西数字地震台网记录到的全球范围内震中距在30°~90°之间、体波震级≥6.0的地震波形记录,并进行反演计算,得到了山西地区25个地震台站下方的接收函数,并进一步计算得到各台站的地壳厚度及泊松比。结果表明,山西地区台站下方的地壳厚度由南向北逐渐加厚;区域内的泊松比呈现块状分布,并与山西地震断裂带有着较好的相关性,镇川、岢岚和安泽的高泊松比值可能与其中、下地壳的热物质相关;地壳厚度与地表地形存在着明显正相关,而与泊松比则呈现负相关的关系。今后,还需要进一步对近年来新增台站的数据开展研究工作。

参考文献:

[1]嘉世旭, 张先康. 华北不同构造块体地壳结构及其对比研究[J]. 地球物理学报, 2005, 48(3): 611-620.

[2]赵金仁, 张先康, 张成科, 等. 山西五台山地区地壳深部结构特征研究[J]. 地球物理学报, 2006, 49(1): 123-129.

[3]祝治平, 张建狮, 周雪松, 等. 山西临汾震区地壳上地幔构造的研究[J]. 华北地震科学, 1994, 12(1): 77-84.

[4]祝治平, 张建狮, 张成科, 等. 山西中南部壳幔结构的研究[J]. 地震学报, 1999, 21(1): 42-49.

[5]唐有彩, 冯永革, 陈永顺, 等. 山西断陷带地壳结构的接收函数研究[J]. 地球物理学报, 2010, 53(9): 2102-2109.

[6]贺传松, 王椿镛, 吴建平. 腾冲火山区S波速度结构接收函数反演[J]. 地震学报, 2004, 26(1): 11-18.

[7]宫猛, 李信富, 张素欣, 等. 利用接收函数研究河北及邻区地壳厚度与泊松比分布特征[J]. 地震, 2015, 35(2): 34-42.

[8]Zhu L P, Kanamori H. Moho depth variation in southern California from teleseismic receiver functions[J]. Journal ofGeophysical Research, 2000, 105(B2): 2969-2980.

[9]郭震, 唐有彩, 陈永顺, 等. 华北克拉通东部地壳和上地幔结构的接收函数研究[J]. 地球物理学报, 2013, 55(11): 3591-3600.

[10]黄建平, 崇加军, 倪四道. 利用H-Kappa方法反演中国地区台站下地壳厚度[J]. 中国科学技术大学学报, 2008, 38(1): 33-40.

[11]许卫卫, 郑天愉. 接收函数方法及研究进展[J]. 地球物理学进展, 2002, 17(4): 605-613.

[12]李永华, 吴庆举, 安张辉, 等. 青藏高原东北缘地壳S波速度结构与泊松比及其意义[J]. 地球物理学报, 2006, 49(5): 1359-1368.

[13]Zandt G, Ammon C J. Continental crust composition constrained by measurements of crustal Poisson's ratio[J]. Nature, 1995, 374(6518): 152-154.

[14]童蔚蔚, 王良书, 米宁, 等. 利用接收函数研究六盘山地区地壳上地幔结构特征[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2007, 37(S): 193-198.

[15]Holbrook W S, Mooney W D, Christensen N I. The seismic velocity structure of the deep continental crust[M]//FountainDM, ArculusR,KayR.Continental Lower Crust. Amsterdam:Elsevier, 1992: 1-43.

[16]王峻, 刘启元, 陈九辉, 等. 首都圈地区的地壳厚度及泊松比[J]. 地球物理学报, 2009, 52(1): 57-66.

Study of Crustal Thickness and Poisson's Ratio Distribution Beneath Seismic Stations in Shanxi Province by Teleseismic Receiver Function

LYU Rui1,3, GONG Meng2*, MENG Xiao-qin1,3, DONG Chun-li1,3, LIU Su-zhen1,3

(1. Earthquake Administration of Shanxi Province, Taiyuan 030021, China;2. Earthquake Administration of Hebei Province, Shijiazhuang 050021, China;3. State Key Observatory of Shanxi Rift System, Taiyuan 030025, China)

Abstract:Receiver functions are calculated by using teleseismic records of Shanxi Digital Seismic Network and crustal thickness and Poisson's Ratio in Shanxi area are obtained by stacking receiver functions with H-Kappa technique. The result shows that crustal thickness in Shanxi province exists obvious difference. The average crustal thickness in Shanxi is about 39 km. The difference of crustal thickness between south part and north part has a higher value. The crust beneath ANZ(Anze) station is the thinnest (36 km), biggest thickness(43 km) appears beneath SHZ station. Poisson ratio in Shanxi Province is about 0.24-0.31, which is consistent with the Poisson's ratio of the world. The crustal thickness of Shanxi area is positively correlated to the topography. Meanwhile, the crustal thickness of Shanxi area is negatively correlated to Poisson's ratio.

Key words:Shanxi area; receiver function; crustal thickness; Poisson's Ratio

doi:10.3969/j.issn.1003-1375.2016.01.010

中图分类号:P315.2

文献标志码:A

文章编号:1003-1375(2016)01-0059-06

作者简介:吕睿(1979—),女,山西太原人,工程师,主要从事地震监测与分析工作.E-mail:lv_rui2012@126.com*通讯作者:宫猛(1983—),男,湖北随州人,工程师,主要从事地震活动性及数字地震等方面研究.E-mail:mrgongm@163.com

基金项目:中国地震局地震监测、预测、科研三结合课题(150404);山西省地震局地震科研基金项目(SBK-1506)

收稿日期:2015-10-23

吕睿,宫猛,孟小琴,等.利用远震接收函数反演山西地区台站下方的地壳厚度及泊松比[J].华北地震科学,2016,34(1):59-64.