2014年河北涿鹿M4.3地震矩张量反演

李冬圣,李文军,王艳荣,贾 炯,蔡玲玲,张从珍

(1.河北省地震局,石家庄 050021; 2.承德地震中心台,河北 承德 067000;3.秦皇岛中心台,河北 秦皇岛 066000)

2014年河北涿鹿M4.3地震矩张量反演

李冬圣1,李文军2,王艳荣3,贾炯1,蔡玲玲1,张从珍1

(1.河北省地震局,石家庄050021; 2.承德地震中心台,河北 承德067000;3.秦皇岛中心台,河北 秦皇岛066000)

摘要:使用河北省遥测台网记录的三分量宽频带数字波形资料,在时间域反演2014年9月6日河北涿鹿M4.3地震的矩张量解,深度14 km时得到最佳解,Variance(VR)为92.2、Double-couple (Pdc)值为88、Compensation linear vector dipole(CLVD)值为12,Residual / double-couple(RES/Pdc)达到9.54×10-12,震源机制解呈右旋走滑,与格点尝试法计算结果一致,文章结合涿鹿地区的地质资料和构造背景对发震断层进行了讨论。

关键词:河北涿鹿;矩张量反演;震源机制;发震构造

0引言

地震矩张量解给出了地震的大小、破裂类型以及断层面的一些参数,为相关部门在震后应急救援和震后趋势判断过程中提供重要的参考依据。测定震源机制解的方法有多种,比如用SNOKE方法[1]、振幅比法[2]、TDMT方法[3]、CAP方法[4]等。很多学者应用不同的方法求解了不同区域的震源机制解,为各地区开展相关研究工作提供了一定的参考资料。其中,时间域地震矩张量反演的方法只需要稀疏台网记录的三分量波形,就可以得到较为可靠的反演结果,所以在处理中等地震震源机制解中具有明显优势。许多研究表明,由于区域长周期地震波对速度结构的横向变化及密度的非均匀性相对不敏感,如果震源位置比较准确,满足震源的同步,假设波形信噪比高,则用区域范围稀疏台网记录的三分量长周期波形就足以反演得到稳定的矩张量解[5]。

2014年9月6日18点37分河北涿鹿发生M4.3地震(40.3°N,115.4°E),涿鹿县震感强烈,张家口市周边大部分县市有明显震感[6]。本文使用河北台网所接收到的宽频带三分量地震仪波形数据记录,利用TDMT方法在时间域反演涿鹿地震的矩张量解,并与格点尝试法利用P波初动极性得到的计算结果相比较,结合当地地质背景分析该地震的发震构造。

1研究方法

本文使用Dreger[3]提出的利用区域长周期记录的三分量波形在时间域反演地震矩张量解的TDMT_INVC方法,通过他们给出的层状介质中点源位错所产生的地震波场表达式和频率—波数方法计算地震在地表产生的理论位移,利用线性最小二乘方法使给定震源深度的地震理论与观测位移拟合残差最小,得到地震的矩张量解,原理详见文献[3]。

具体操作过程:根据震级大小确定反演所用台站,震中距范围为200 km内;根据台站数据质量、方位角覆盖范围、台站正确的仪器响应函数等确定台站选择方案;然后对观测波形数据进行处理,包括去均值,去倾校正,旋转到Z、R、T分量并积分为位移,扣除仪器响应函数,滤波到使用的频段等;最后使用各台站的区域地壳模型计算格林函数并进行反演,针对单台反演结果进行多台联合反演。

2数据准备及速度结构选择

2008年以来,经过“十五”测震台网建设,河北遥测台网目前能同时接收170个台站的信号,省内大部分地区监测能力达ML1.5,周边地区及邻近海域监测能力达ML2.0。2012年在全国测震台网仪器方位角普查校正工作中,河北、北京、山西、地球所等单位用寻北仪对各单位所属的台站进行了方位角普查与校正,避免了由于方位角偏差对计算结果带来的影响。

搜集涿鹿M4.3地震震中距200 km范围内所有宽频带数字波形记录,排除数据记录质量较差和记录不完整的台站,选择了ZJK(张家口台)、CHC(赤城台)、FEN(丰宁台)、LLM(琉璃庙台)、ZKD(周口店台)、LNQ(灵丘台)6个信噪比较高的台站波形资料反演矩张量。6个台站全部为基岩台,仪器型号为CTS-1、BBVS-60,数据采集器为24位,采样率为100 Hz。

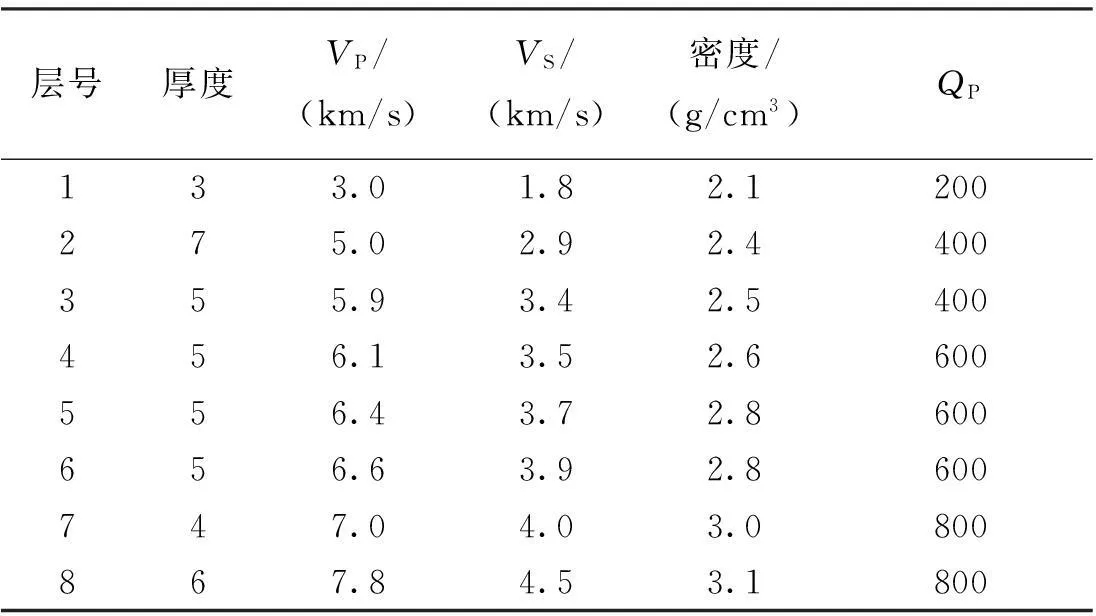

格林函数计算是反演地震矩张量的关键步骤,速度模型的建立对格林函数的计算有很大的影响。本文计算理论地震图参考孙若昧等[7]首都圈地区地壳一维P波速度模型(表1) ,研究中根据每个台站的位置选用了各自的速度模型。

表1 速度结构

3矩张量反演及结果分析

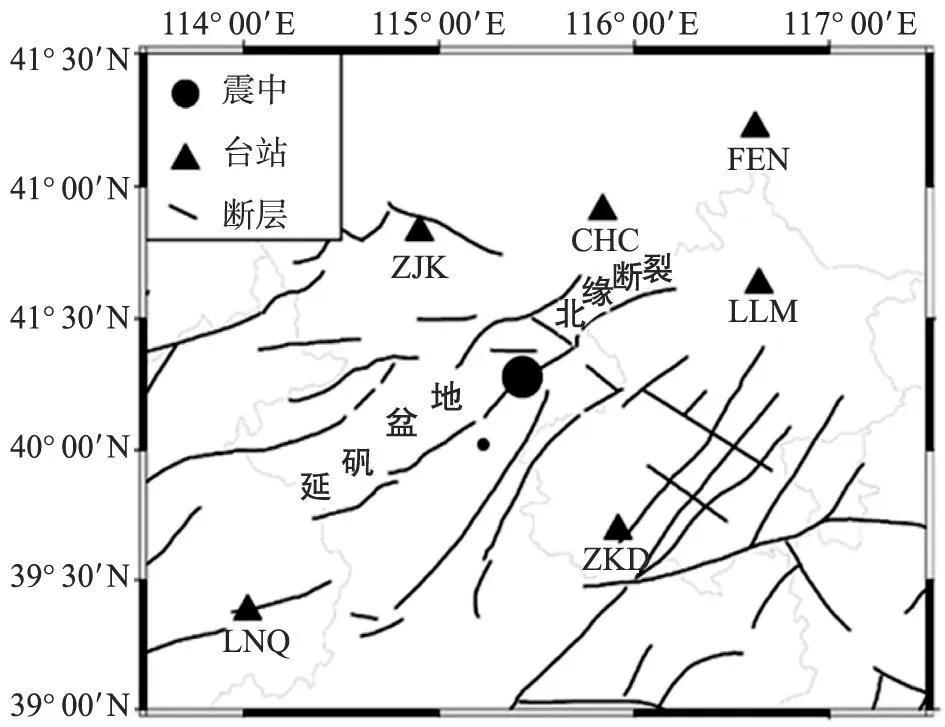

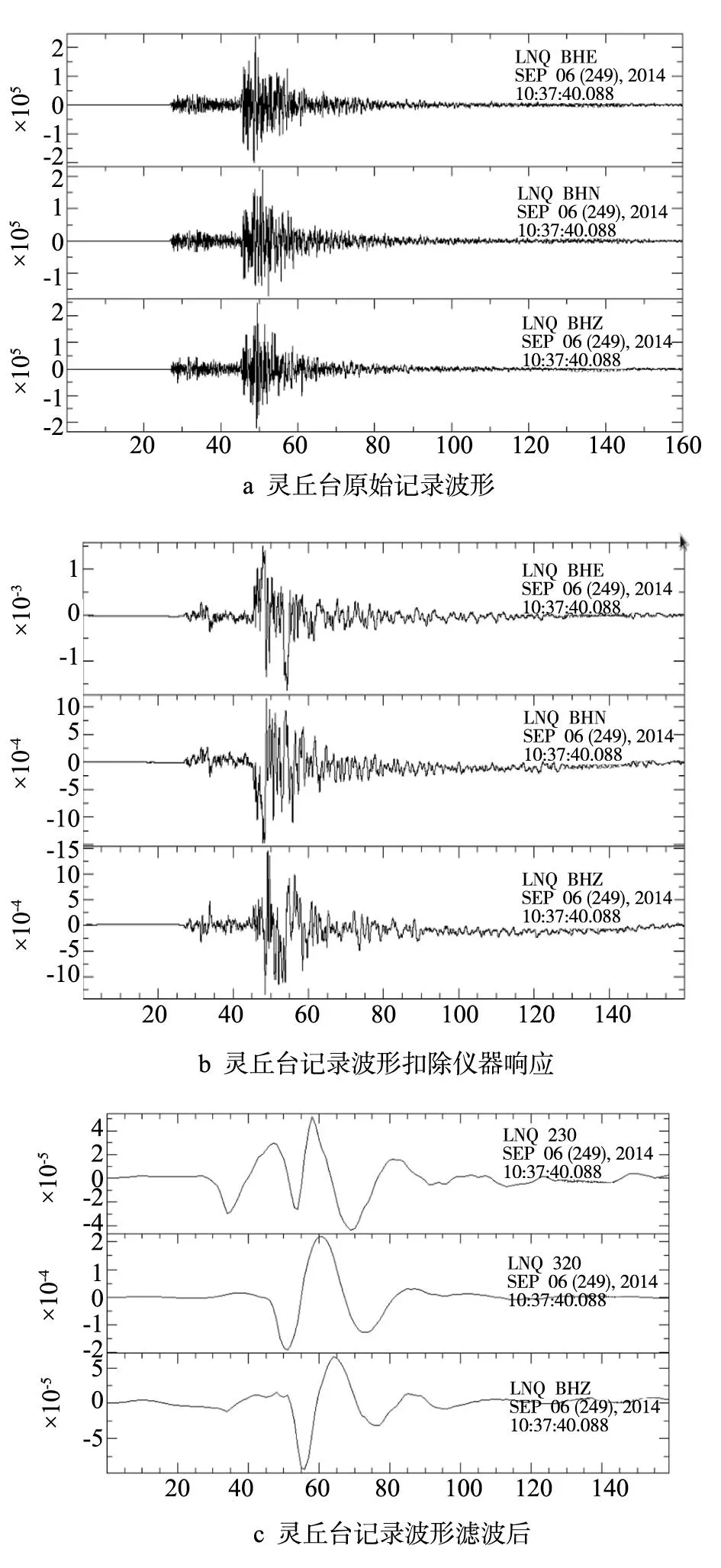

2014年9月6日在河北省涿鹿发生M4.3地震,随后发生了10余次震级较小的余震。图1为震中及反演所用台站分布图,6个台站分布在震中四周。图2显示本次地震LNQ(灵丘台)原始记录数据经过扣除仪器响应、滤波等处理过程。

图1 河北涿鹿M4.3震中及反演所用台站分布图

图2 LNQ(灵丘台)记录的涿鹿M4.3地震观测波形预处理

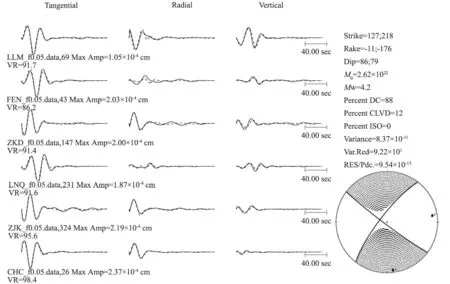

图3为河北涿鹿M4.3地震矩张量反演所选用的ZJK、CHC、FEN、LLM、ZKD、LNQ6个台站理论波形与实际观测波形及反演结果双力偶震源机制下半球投影,同时绘制出P、T轴。观测波形和理论波形互相关系数为0.922,震源机制为右旋走滑类型。

图3 理论波形与实际波形拟合及反演结果(实线为记录波形,虚线为理论波形)

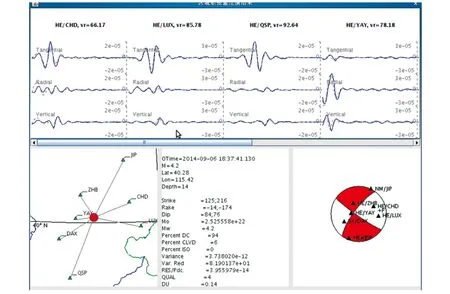

为了近一步分析本文矩张量反演结果的可靠性,反演结果与MSDP外挂自动反演程序计算结果相比较(图3)。自动反演中采用了CHD(承德台)、LUX(滦县台)、JIP(经棚台)、ZHB(张北台)、YAY(阳原台)、DAX(代县台)、QSP(秋树坪台)等7个台站的数据,虽然两者使用的台站不同,但得出的反演结果很接近。

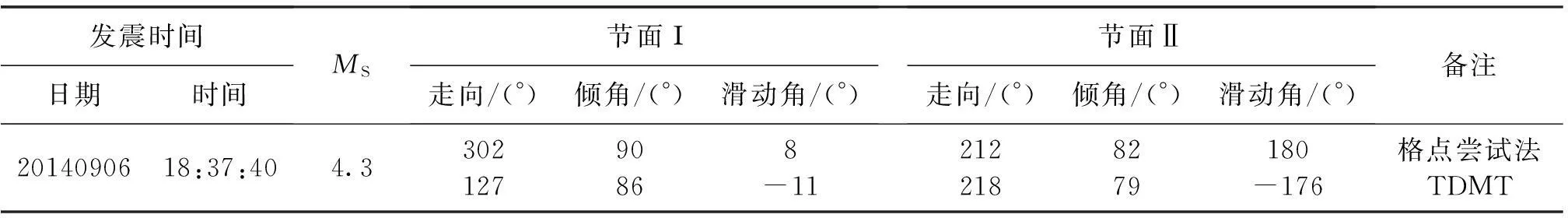

反演结果与格点尝试法计算结果相比较见图4,表2数据显示本文的计算结果与格点尝试法结果很相近,由此进一步证明了反演结果的准确性。

图4 矩张量自动反演结果

发震时间日期时间MS节面Ι走向/(°)倾角/(°)滑动角/(°)节面Ⅱ走向/(°)倾角/(°)滑动角/(°)备注2014090618:37:404.330212790868-112122188279180-176格点尝试法TDMT

图5 涿鹿M4.3震源机制解比较

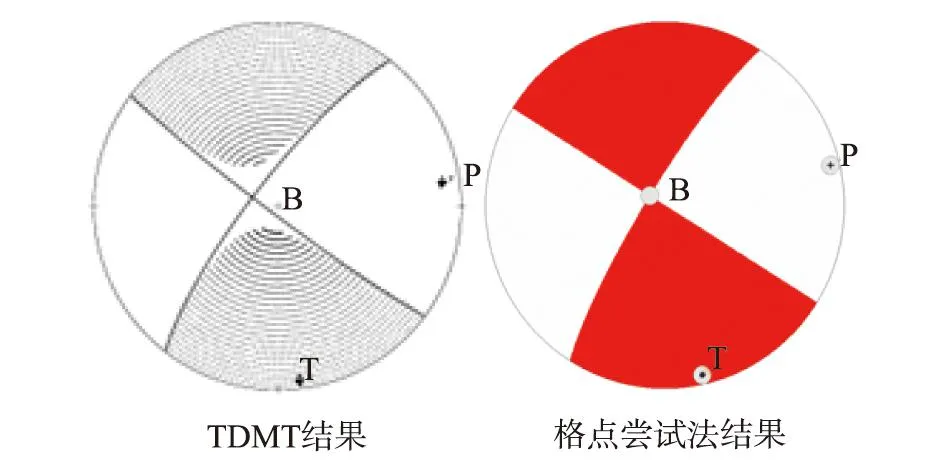

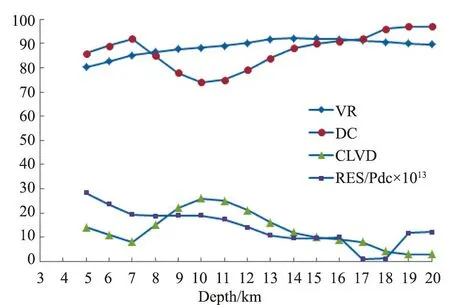

图6 涿鹿M4.3地震矩张量解VR、DC、CLVD和RES/Pdc随深度的变化

涿鹿地震在地震目录中给出的震源深度为20 km,震源深度的确定对于分析地震活动构造背景具有很重要的作用。TDMT时间域矩张量反演中,震源深度的不同会影响理论地震图的形态,从而影响矩张量的反演质量,为了避免震源深度对矩张量反演结果产生的影响,计算过程中反演了3~20 km不同深度上的地震矩张量解。从图5可以看出,方差(VR)、残差和每个解的DC比(RES/Pdc)在不同的深度上变化很明显。VR值在14 km处达到最高点,这表明涿鹿M4.3级地震在深度14 km时得到最佳解,此时DC值为88,CLVD值为12,RES/Pdc达到9.54×10-12,震源机制解显示节面Ι走向127°,倾角86°,滑动角-11°,节面Ⅱ走向218°,倾角79°,滑动角-176°,为右旋走滑断层,地震矩M0为2.62×1022。

4讨论与结论

1)利用河北省遥测台网记录的宽频带三分量数字波形资料反演了2014年9月6日河北涿鹿M4.3地震的矩张量解,台站较为均匀的分布在震中周围,波形拟合质量较好,时间域矩张量反演结果与自动反演结果和格点尝试法计算结果十分接近。

2)地震震中位于华北断块区山西断陷带内,震源机制解表明,节面Ⅱ呈NE向,右旋走滑型,与延矾北缘断裂走向符合,与该区域的震源机制解类型和构造应力场基本一致[8]。历史上该地区地震活动较强,共发生M5.0以上地震 17 次。带内发育有一系列NE、NNE向的晚第三纪断陷盆地,本次地震就发生在山西断陷带内延庆—矾山盆地(简称延矾盆地)北缘断裂附近(图1)。1995年7月该地区曾发生震群事件,最大地震为M3.6,这次涿鹿M4.3地震与1995年的震群事件都发生在断层西南段的燕王沟—黑山寺—红土沟断层NE方向的延长线上,刁桂苓等[9]通过调查分析得出该断层长175 km,走向30°~45°,倾向SE,倾角55°~75°,最后一次地表位错事件在晚更新世末期,属于正断层性质。于贵华等[10]通过选用该区50余次地震的震源机制解分析,延矾盆地北缘断裂在地表附近以脆性变形为主,表现为断裂错动,在距地表4 km左右破裂带开始变宽;随着深度的加大,因地下温压增大,地壳物质开始出现脆韧性转换,破裂面向倾向方向偏移,正断层滑动面也有向剪切变形带转化的趋势。而本次涿鹿M4.3地震震源深度14 km,震源断层呈右旋走滑,与1995年该区震群的震源断层性质相同,和延矾盆地北缘断裂深浅构造存在差异特征相符。这次地震在序列上能分出主震和余震,其能量释放集中在主震时,属于孤立型地震,地震有感范围较广,经现场工作人员考察发现未造成重大灾害[11]。

3)虽然在时间域反演了2014年涿鹿M4.3地震的断层面解和地震矩心深度等,但还不能完全揭示地震的发生、发展全过程,应通过其他方法并结合2013年3月3—5日河北涿鹿微震群事件,进一步研究该地区的发震构造和孕震背景。 参考文献:

[1]刘泽民, 倪红玉, 张炳, 等. 基于FOCMEC方法反演震源机制解的交互式程序研制与使用[J]. 华北地震科学, 2015, 33(1): 19-24.

[3]Dreger D S, Helmberger D V. Determination of source parameters at regional distances with three-component sparse network data[J]. Journalof GeophysicalResearch, 1993, 98(B5): 8107-8125.

[4]Zhu L P, Helmberger D V. Advancement in source estimation techniques using broadband regional seismograms[J]. Bulletin of the SeismologicalSocietyof America,1996, 86(5): 1634-1641.

[5]林向东, 葛洪魁, 徐平, 等. 近场全波形反演: 芦山7.0级地震及余震矩张量解[J]. 地球物理学报, 2013, 56(12), 4037-4047.

[6]张杰卿, 刘双庆, 孙路强, 等. 2014年9月6日河北涿鹿4.3级地震分析[J]. 华北地震科学, 2015, 33(2): 36-40, 47.

[7]孙若昧, 刘福田. 京津唐地区地壳结构与强震的发生——I.P波速度结构[J]. 地球物理学报, 1995, 38(5):599-607.

[8]孙贵成, 郭祥云, 马利军. 山西带中北部地区中小地震震源机制解特征[J]. 华北地震科学, 2015, 33(1): 52-56.

[9]刁桂苓, 张四昌, 于利民, 等. 1995年7月河北怀来-涿鹿间地震群的震源断层[C]//中国地震学会第六次学术大会论文摘要集.北京: 地震出版社, 1996.

[10]于贵华, 徐锡伟, 马文涛, 等. 延矾盆地北缘断裂深浅构造关系研究[J]. 地震学报, 2004, 26(1): 68-76.

[11]杨岐炎, 孟立朋, 彭远黔, 等. 2014年9月6日河北涿鹿M4.3级地震——现场调查报告[R].石家庄: 河北省地震局震害防御中心, 2014.

Seismic Moment Tensor Inversion of 2014 ZhuoluM4.3 Earthquake

LI Dong-sheng1, LI Wen-jun2, WANG Yan-rong3, JIA Jiong1, CAI Ling-ling1, ZHANG Cong-zhen1

(1. Earthquake Administration of Hebei Province, Shijiazhuang 050021, China;2. Chengde Central Seismic Station, Chengde 067000, China;3. Qinhuangdao Central Seismic Station, Qinhuangdao 066000, China)

Abstract:Using Three-component broadband digital waveform data from Hebei Digital Seismograph Network, we inversed the seismic moment tensor of Hebei Zhuolu M4.3 earthquake on September 6, 2014 in time domain, obtain the optimum solution at the depth of 14km. The results show that the Variance (VR) is 92.2, the Double-couple (Pdc) value is 88, the Compensation linear vector dipole(CLVD) is 12 and the Residual/double-couple (RES/Pdc) is 9.54×10-12. The focal mechanism solution is of right-lateral strike-slip type which is consistent with the result from grid method. The seismogenic structure of the earthquake is discussed combining with geological data and background tectonic of the Zhuolu area.

Key words:Hebei Zhuolu; seismic moment tensor inversion; focal mechanism solution; seismogenic structure

doi:10.3969/j.issn.1003-1375.2016.01.006

中图分类号:P315.33

文献标志码:A

文章编号:1003-1375(2016)01-0036-05

作者简介:李冬圣(1982—),女(汉),河北冀州人,工程师,主要从事地震监测及分析工作.E-mail:Lds981112@163.com

基金项目:2014年测震台网青年骨干项目(20140302)

收稿日期:2015-03-05

李冬圣 ,李文军,王艳荣,等.2014年河北涿鹿M4.3地震矩张量反演[J].华北地震科学,2016,34(1):36-40.