食用菌产业特征和主动型产品质量保证体系*

周 林,郭 尚,萧晋川,郭霄飞,刘晓钢,南晓洁,李艳婷,江 山,张秋虎

(山西省农业科学院食用菌研究所,山西 太原 030031)

食用菌产业特征和主动型产品质量保证体系*

周 林,郭 尚,萧晋川,郭霄飞,刘晓钢,南晓洁,李艳婷,江 山,张秋虎

(山西省农业科学院食用菌研究所,山西 太原 030031)

在分析食用菌产业特殊性的基础上,对产业链各个环节的技术与质量问题进行探讨,研究了食用菌产品质量问题产生的原因,提出了产品质量管理必须注重实际执行效果,改变被动的管理体制,建立主动型的质量安全保证体制,即食用菌产品质量安全保证体系。这个质量安全保证体系的基本内涵是建立一个食用菌产业中的生产者、流通者、销售者、消费者、行政技术服务者等自愿参加的联合组织,以组织者和参加者的自身诚信,执行国家有关质量法规和标准,制订本系统质量安全保证制度,以提供安全、优质、卫生的食用菌产品,发挥其社会效应。

食用菌;产业特征;质量管理;主动型;质量安全保证体系

随着我国经济水平的发展及实力的提升,我国的农业生产规模不断扩大,农产品逐渐登上世界舞台。但是随着近年农业生产技术进步、产量提高、需求量增加,我国农产品质量安全问题逐渐成为一个重大的社会问题。食用菌是农产品中的重要品目,是推动我国农业发展和农村经济进步,扩大农民收入,丰富城市居民生活,增进人民健康水平的朝阳产业。中国是世界最大的食用菌生产国、消费国及出口国,是世界食用菌产业发展的新兴动力源。据相关部门统计,20世纪80年代前,我国食用菌年产量仅在6万t左右,而在2013年,食用菌生产总量达到2 936万t,在世界食用菌生产产量中占据第一位[1-2]。然而食用菌产品的质量安全问题,诸如荧光增白剂事件、甲醛事件、工业柠檬酸事件等的发生,给食用菌质量安全敲响了警钟[3],食用菌产品质量安全现状如何,存在哪些隐患,解决措施如何,值得深思和重视。

我国各级农产品及食用菌生产销售管理部门、行业管理部门、技术部门、行政部门等机构部门对于产品质量问题极其重视,相关部门在纵向系统、横向协同等方面都制订了有关的质量管理法律法规,生产技术标准规范,产品卫生监察条例等,对我国食品质量管理起着至关重要的规治与指导作用。食用菌产业是一个特殊性行业,从原料供应、栽培生产、产品出货到消费方式,都与其他农业生产具有很大的不同,结构也较复杂,涉及的领域较广,产品新鲜度、卫生安全性要求较高。目前食用菌产业以及产品质量现状是,尽管有诸多的生产及产品的管理条例,而根据笔者调查,从事食用菌产业的相关从业者真正了解我国食用菌产品质量标准规范的不多,而在生产实际中应用执行这些标准的业者更少。如何使这些食用菌从业者自觉自愿、主动执行国家有关的产品质量规范,在产业全过程中以自身的诚信,进行质量管理,生产高质量和安全产品,提高产品档次,同时增加食用菌产业从业者的经济收入,是亟待解决的问题。本研究从食用菌全产业链出发,探讨与质量相关的节点问题,寻找质量管理关键因素,提出确立一个以实际从业者为主体,自身运营的食用菌产品质量保证组织体系,在食用菌实际生产过程中主动地保证食用菌产品质量,以诚信赢得社会效应,确保食用菌行业成为一个让消费者放心的产业。

1 食用菌产业特征分析

食用菌产业是推动我国农业与农村经济发展,增加农民收入,衍生新的食品种类和增进人民健康水平的重要产业之一。从所涉及的领域和从业者来看,也是一项很复杂的产业,包括产前、产中、产后、消费以及相关服务等领域。产前阶段,包括生产原料供给、劳力资源、资金投入、菌种生产、出菇厂房建设等;产中阶段,主要包括栽培生产农事操作和环境因子管理;产后阶段,涉及范围较广,包括产品的采收、分级、包装、出货、运输、储藏、上市、销售等;消费阶段,主要是指产品进入消费者家中直到摆上餐桌;相关服务,一般是说从事为食用菌生产、供应、消费等服务的行政、技术、工商、监测、卫生等行业与部门。

1.1 食用菌产业的产前阶段特征

菌种生产是食用菌生产的第一步,是最关键的部分。食用菌的菌种本身是无菌的,在无菌条件下制作,制作时间短,保藏时间也短,这是食用菌菌种的特殊性质。在食用菌生产栽培中,往往是生产季节来临了,生产条件准备好了才去制作菌种或购买菌种,因此,对于菌种的质量检查、种性鉴定、生产性能等往往不能进行详尽地了解,给生产经营带来损失。

栽培基质特殊,不与农业争地。目前人工栽培利用的食用菌种类大多是木腐菌和草腐菌,其栽培生产所用基质是生物生产过程中产生的副产品。我国是世界上可数的农业大国之一,有大量的非食用作物和作物下脚料,以及森林和农产品加工业所产生的固体有机废料,用于食用菌栽培,支撑着食用菌产业的发展。然而,农产品下脚料中往往含有农药残留及重金属残留,对食用菌的产品质量影响很大。

生产场地封闭,强调环境掌控。食用菌生产大多是在土温室、塑料大棚中进行,只有一部分工厂化生产的企业建造有连栋温室等。由于食用菌的生物学特性,其生产过程包括菌种培养、接种、菌丝培养以及出菇培养,甚至还包括产品分级包装等不同过程,都必需在严格的无菌条件下进行,有时还要求遮光,控制通风等。

1.2 食用菌产业的产中阶段特征

分散生产经营,小规模农户多。我国食用菌产业基本还处于劳动密集型产业阶段,生产单位是农户或家庭居多,生产方式是手工或半工具化。近些年,产业结构发生了一些变化,一些地方出现了工厂化栽培,但整体产业仍然是半人工化、作坊式的小农生产方式。有很多学者认为这是食用菌产业中存在的问题并着力解决这些问题,笔者却认为这正是食用菌产业的特征之一,应该充分利用这个特征扩大经营效果和提高经济收益。

农事操作粗放,管理无精准化。长期的农业个体经营,使食用菌生产者特别是个体农户不太注重农事操作的准确性,即使是在温度、湿度等管理方面,也很粗放,更谈不上在无菌或净化条件下满足食用菌生产的特殊要求。这种粗放式的生产,正是食用菌产品质量安全的最大威胁,是需要尽量解决的关键问题。

1.3 食用菌产业的产后阶段特征

产后阶段包括出菇、储藏、加工、运输、销售。产业小、产值低、供应环节分散是食用菌产后阶段中的明显特征。食用菌产品与农作物、蔬菜等农产品相比,其产品数量、产值及其社会影响力都是相对较弱的,在产品运输销售方面也达不到像其他农产品那样的大批量运输、批发、销售。近年来,食用菌产业在我国有了较快的发展并取得了一定社会效益,引起了各级相关部门对食用菌产业的极大关注,但产业小、产值低、供应链条涉及面广并且管理分散,仍是其重要特征。

在食用菌产后阶段的每一个环节都存在着几个不同参与者,有时一个环节还包含着几个分支或不同的子环节,相对比较复杂,表现出不同行业、不同环节的经营者各自具有不同的理念主体。供应链上的参与者,如种植生产者、产品加工业者、物流业者、批发零售商等各有不同追求,代表了各自不同的经营方式与利益。他们之间缺乏纽带和协调,各个环节的企业缺乏信任,有时甚至隐瞒实际情况,尚未建立有效的合作互动和稳定的协作整合,所以,难以实现供应链整体的利益最大化。

1.4 食用菌产业消费阶段的特征

消费阶段即消费者购买、食用方法、个人消费、饮食店消费。消费者尚不具备食用菌产品的质量品评、辨别能力和方法,这是食用菌产业消费阶段的一个特征。从消费方面来看,与其他食品相同,食用菌产品供应链的终端是消费者。无论是对哪一类消费者,产品安全都是最重要的。从安全性上看,食用菌产品有无公害产品、绿色产品、有机产品三类。据肖琪调查[4],消费者对安全食用菌产品等级有一定程度的认知,约有40%的消费者对无公害食用菌产品和绿色食用菌产品持“基本了解”状态,约有33%的消费者对有机食用菌产品持“基本了解”状态,即表示多数消费者仅仅知晓有三类安全食用菌产品。但从知晓三类安全食用菌产品的区别来看,有超过l/3的受访者对3种安全食用菌产品毫无识别能力,而一部分自认为有能力辨识的消费者也是没有掌握可靠的科学依据。

另外,销售与消费是两种截然不同的利益代表,相互之间缺乏信任、纽带和协调,这是现今食用菌产品乃至全部农产品质量安全问题的重点之一。所以,食用菌产品安全是质量诚信、互利互惠的综合体现,销售与消费两大群体以及所有食用菌产业的参与者都需联合运营食用菌的质量保证体系,这样既可以保障食用菌产品质量,每一个参与者也将成为安全产品的受益者。

1.5 食用菌产业的行政技术服务特征

行政技术服务是指行政管理部门、技术指导部门、质量监察部门、工商管理部门为食用菌产业所付出的服务。在食用菌产业发展中,除了上述实际从事食用菌产业的企业、农民、商业、流通业以及个体以外,我国政府部门以及技术、质量、工商管理等行政技术服务机关,为食用菌产业发展在资金、技术方面给予了大力支持,是我国食用菌产业的一大特色。与此同时,在食用菌产业发展的全过程中,包括企业生产、流通、销售、消费等各个环节,都表现出了重生产,轻经营;重技术,轻管理;重产量,轻质量;重收益,轻信誉;重投入,轻效益,导致了食用菌产业整体发展不扎实,经济效益低,生产者收入不高,社会效益不明显,消费者缺乏安全感。

2 食用菌生产中的产品质量问题及其产生原因

回顾我国食用菌产业发展,存在很多产品质量安全事件的教训[3,5-6]。这些问题归结起来包括重金属含量超标、农药残留、化学药剂、微生物污染等。分析导致这些食用菌质量安全事件频发的原因,有很多是技术层面的,但有些则是由于质量管理制度的执行效果不到位造成的。

从技术层面因素来看,重金属含量和农药残留超标主要来自食用菌生产环节的操作不当。农作物秸秆是食用菌生产所选的主要栽培基质,而根据经济参考报(2012年6月)报道,农业部曾连续2年对13个省的小麦、玉米、水稻和大豆等优势农产品产地(非工矿区)环境进行监测,发现250多万hm2耕地重金属超标,超标率达到了6.4%,超标最严重的是水稻产地,达到14%[3]。食用菌主要栽培基质是农作物秸秆,农作物在生长过程中对土壤中的重金属产生富集作用,致使食用菌栽培基质中的重金属含量偏高,加之食用菌对重金属不敏感[7-8],是造成食用菌产品重金属含量超标的主要原因之一[9]。农药残留超标是指对食用菌病虫害实施化学防治不当,导致农药残留超出质量安全标准,主要来自食用菌生产管理环节。菇农因认知不够或为追求利润而违背农药使用规范,导致农药残留超标,也是影响食用菌质量安全的重要原因之一。化学药剂污染主要来自食用菌加工、贮运环节的违规操作。微生物污染是指食用菌受到有害微生物的侵害而造成的污染,该污染可发生在食用菌从生产到销售的各个环节,导致食用菌感官性状恶化,营养价值降低,甚至腐败变质。

除了以上技术方面的原因,我国现阶段的食用菌质量管理体系的不健全和执行机制的缺陷,也是出现质量安全问题的原因。虽然我国各级管理部门制定了各种食用菌质量管理标准,但在整体实施过程中还存在着很多问题。如普及率不高,相关的质量安全管理规范、技术标准等较多且复杂,宣传不够,很多农民生产者、个体销售者等食用菌从业者不懂其中的重要性和技术含义;执行不积极,由于不了解这些标准,所以生产者、销售者只是被动地执行,躲避检查监督,甚至根本没有实施的意愿;物流标准不足,缺乏收购、加工、保鲜、包装、贮存、运输、标识等标准;质量保证意识不强,虽然质量追踪可查,但无补偿措施,致使一部分生产者、销售者缺乏主动的质量保证意识,消费者也往往不深究问题产品。

3 食用菌产品质量管理体制及其存在问题

一般来说,农产品包括食用菌产品,其质量管理是通过技术标准、卫生安全标准、质量认证标准,以及市场监督检查、产品质量追踪、消费者协会投诉等一系列由国家政府、行业部门以及各级地方政府、企业等相关部门制定的管理体系和办法来实现的。我国食用菌质量标准,从制定标准的角度可划分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。从标准的实施是否具有强制性,可划分为强制性标准和推荐性标准。从质量安全角度,可划分为质量标准(品质标准、等级标准、规格标准、含量标准、特色食用菌的原产地认证标准等)、安全标准(如无公害食用菌标准、绿色食用菌标准、有机食用菌标准、食用菌卫生标准等)。

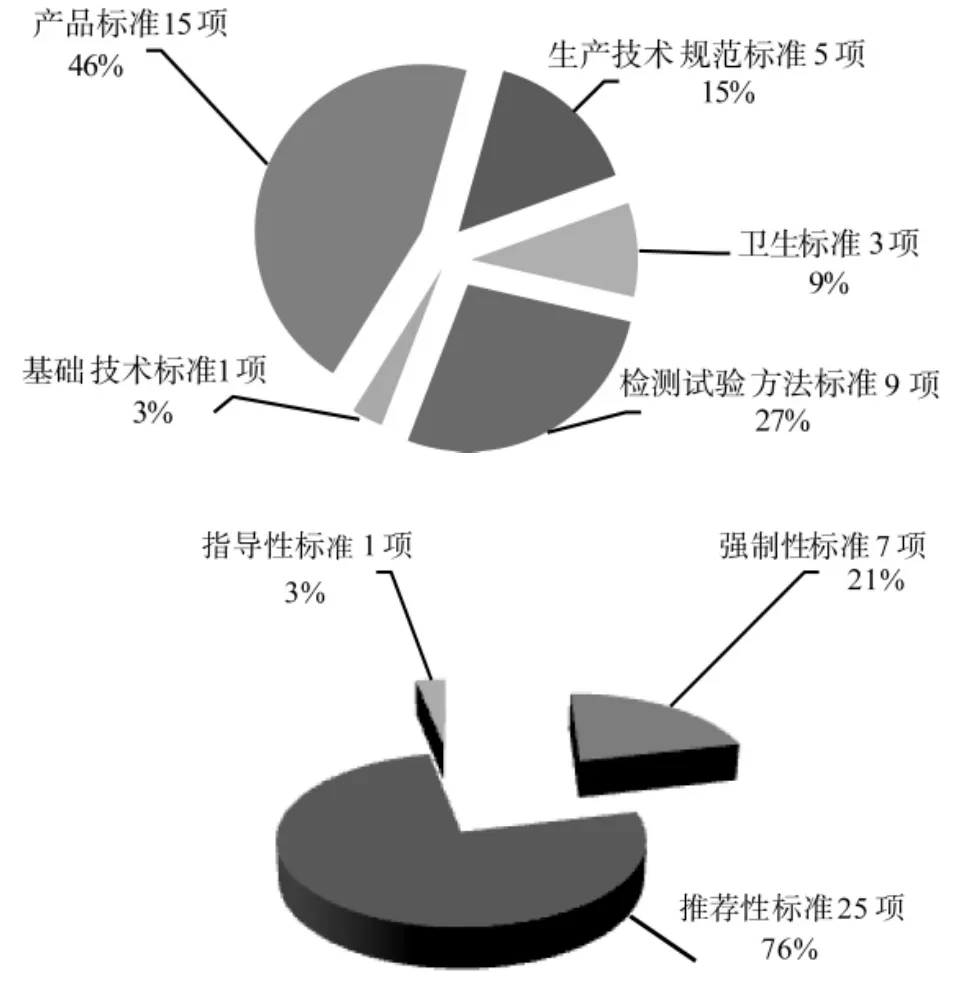

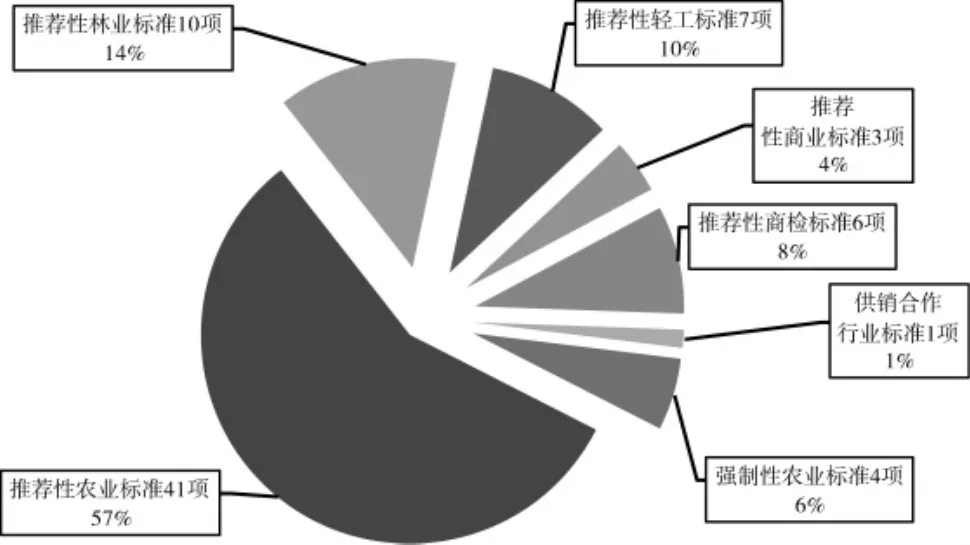

我国现已颁布实施的食用菌标准包括国家技术标准规范等33项,食用菌行业标准共计76项(图1、图2),还有很多地方标准(例如,福建省食用菌关联地方技术标准有70余项;山西省地方技术标准有17项等)。

中国食用菌协会也制订了关于食用菌产品质量管理的规章制度,如《全国食用菌质量安全行动意见》 (中食菌协 [2012]8号),明确提出产品质量管理重点工作,还有很多的技术研究论文、著作等。各级地方政府和食用菌有关部门也非常重视食用菌质量管理,如北京市质量技术监督局2012年8月发布的《北京市食用菌制品产品监督抽查检验细则》,对干制食用菌和腌制食用菌的检验抽样方法、检验项目、检验注意事项、判定原则及异议处理复检做了详细规定;浙江省龙泉市发布了《龙泉市人民政府关于加强食用菌质量安全管理的通告》等。食用菌生产经营企业也积极行动,全国几个较大的食用菌龙头企业,如雪榕、星河、丰科、羲皇等带头在2013年中国食用菌协会五届三次常务理事(扩大)会上,联合发布了《工厂化食用菌安全广州宣言》[3]。

图1 我国食用菌国家技术标准的构成Fig.1 The composition of national technical standard of edible fungi industry in China

图2 我国食用菌行业技术标准的构成Fig.2 The composition of technical standard of edible fungi industry in China

近年来,随着我国食用菌产业的迅猛发展,产品质量管理方面的不足和缺陷日益突出,国家各级政府及管理部门、行业、研究单位等对食用菌产品质量管理非常重视,但实际效果与重视的程度相比,收效不明显。特别是在食用菌产品质量管理的实际执行方面较差,其主要表现在相关产品质量管理法规制度、标准规范、安全卫生、产品规格等宣传力度不够,普及率不高;食用菌产业指导系统不够明确,归口混乱;生产者和销售者执行质量管理标准的积极性不高,消极对待,无主动性;虽有产品质量追踪技术,却无问题产品赔偿措施。

4 食用菌产品质量保证体系的构建与意义

4.1 产品质量安全保证体系的构成

在分析食用菌产业特征和产品质量安全管理的现状和问题的基础上,提出构建食用菌产品质量安全保证体系的方案以及建成体系模式(图3)。

图3 食用菌产品质量保证体系构成Fig.3 Edible fungus product quality assurance system

质量安全保证体系的基本设想是建立一个食用菌产业的生产、流通、销售、消费、服务等全过程的从业者自愿组成的联合组织,发挥全体从业者的积极主动性,以自身诚信,严格执行国家有关质量法规和标准,提供责任分明、安全卫生的优质产品,确立食用菌产品质量诚信的社会效应,以优良品质,获取更高效益,为社会服务。

4.2 产品质量安全保证体系的基本要点

以从事食用菌产业全过程的人员为对象,采取会员制,自愿参加,体系组织自己管理,以质量求效益。

按国家质量法规和标准,制定本团体的生产工程管理标准,进行严格的农事操作,保证生产优质安全产品。

制定销售产品的质量标准,保证上市产品优质,提高产品健康水平。

建立质量信息制度,在全系统中实行会员信息通报,产品任何一个环节的信息都在全体会员中传递,包括生产材料来源、生产操作、产品出货、销售状况等。对于上市产品实行正向追踪产品质量,逆向查找问题责任。

对出现的产品质量问题承担全部责任,制定并执行问题产品赔偿制度,用体系组织自身诚信切实维护。

4.3 食用菌产品质量安全保证体系的意义

建立产品质量安全保证体系的主要意义就在于这个体系可以保障生产者、销售者都可以获得更高的经济收益,消费者也可以获得安心健康的食用菌产品。这样的组织即使是小范围的,也可以在这个小范围内获得理解与信任,以改变目前生产与销售、销售与消费的利益对立局面;改变管理与被管理、监察与被监察的功能对立关系。

5 结束语

我国食用菌管理体制一般是以国家相关部门、行业管理部门、专业协会、地方政府、技术指导监察部门制定相关法规标准,监察管理有关生产、流通、加工、销售各个环节。针对目前存在的不足和问题,笔者认为建立以食用菌产业的实际从业者为主的、自愿参加的食用菌产品质量安全保证体系,体系成员以自身诚信,保证严格执行国家有关质量法规标准,改变管理部门以服务型的技术指导与质量检测代替行政性的管理与监察,培养以诚信为基础的互信互助的社会效应。有关食用菌产品质量安全保证体系的理念、构成模式、从生产到消费全过程的质量管理运营、质量检测、评比公示、行政技术部门的服务与监管、问题产品赔偿制度以及消费者的评价监督功能等的研究结果也将在今后陆续报道。

[1]张俊飚,李波.对我国食用菌产业发展的现状与政策思考[J].华中农业大学学报:社会科学版,2012,101(5):13-21.

[2]李贺,许修宏,王相刚.我国食用菌技术标准的现状、问题及对策研究[J].中国食用菌,2015,34(3):1-6.

[3]孟祥海,张俊飚.食用菌产品质量安全防控措施探讨[J].长江蔬菜,2013(14):1-5

[4]肖琪.城市消费者食用菌购买行为研究[D].武汉:华中农业大学,2011(6):1-63.

[5]平华,王纪华,马智宏,等.北京和河北地区食用菌质量安全状况调查与分析[J].食品安全质量检测学报,2016,(2):478-483.

[6]徐丽红,张永志,王钢军,等.浙江省食用菌质量安全现状调查研究[J].农业环境科学学报,2007,26(增刊):679-685.

[7]朱华玲,班立桐,徐晓萍.食用菌对重金属耐受和富集机理的研究进展[J].安徽农业科学,2011,39(13):8056-8057,8062.

[8]寇冬梅,陈玉成,张进忠.食用菌富集重金属特征及污染评价[J].江苏农业科学,2007(5):229-232.

[9]徐丽红,陈俏彪,叶长文,等.食用菌对培养基中有害重金属的吸收富集规律研究[J].农业环境科学学报,2005(S1):42-47.

Edible Fungus Industry Characteristics and the Active Quality Assurance System

ZHOU Lin,GUO Shang,XIAO Jin-chuan,GUO Xiao-fei,LIU Xiao-gang,NAN Xiao-jie,LI Yan-ting,JIANG Shan,ZHANG Qiu-hu

(Shanxi Provincial Academy of Agricultural Sciences,Institute of Edible Fungi,Taiyuan 030031,China)

On the basis of analyzing the particularity of edible fungus industry,the technology and quality safety problem of edible fungus production were discussed.It put forward that the product quality management must pay attention to the actual implementation effect,change the passive management system,establish the active assurance system,namely edible fungus product quality safety assurance system.The basic connotation of the quality and safety assurance system is to establish an organization including edible fungus industry producers,circulation person,sellers and consumers,administrative and technical services.Rely on their own integrity of organizer and participants,they implement the relevant actional quality standards,provide a clear responsibility,safety and health quality products,establish the social effect of edible fungus product quality and integrity.

edible fungi;industrial characteristics;quality management;active;quality and safety assurance system

S646.9

A

1003-8310(2016)05-0064-06

10.13629/j.cnki.53-1054.2016.05.016

2014年度山西省煤基重点科技攻关项目子项目(FT2014-03-08)。

周林(1958-),男,博士,助理研究员,主要从事食用菌资源及菌根食用菌共生机理,食(药)用菌生产技术与质量管理研究。E-mail:nkysyj301@126.com

2016-07-18