民族舞蹈人才培养与专业课程深化内涵式发展的思考

蒙小燕

人才培养是大学的立身之本,培养适应时代要求的高端人才是当代大学的神圣使命,也是大学的核心竞争力所在。中央民族大学舞蹈学院2014年以新版培养方案的修订为契机,探索和构建了以创新能力培养为核心目标的“创新教学内容”,并以此为教学改革突破口,力求提升高等舞蹈人才培养质量,尝试探索舞蹈人才培养课程深化内涵式发展的新模式。

一、民族舞蹈教育发展中的几次重大突破性改革

中央民族大学舞蹈学院的舞蹈教育自20世纪80年代开始深化民族舞蹈人才规格和培养模式,由最初唯一的中专人才培养模式,逐渐迈向高等人才规格的培养,整体历时40余年。在整个民族舞蹈教育发展过程中,从专业教育层面,授课内容与形式,再到教材建设经历了不断的发展与改革,教学理念和教学目标也在不断地深入发展与变化。其中经历了几次重大突破性改革:

(一)学历教育

1983年,我院突破了舞蹈中专学历教育,开创了舞蹈大专学历教育;1999年,开设舞蹈本科学历教育;2002年,开设舞蹈硕士研究生教育,随后,在中央民族大学“民族学”下招收了舞蹈研究方向的博士研究生。

(二)专业教育

2003年,高等舞蹈教育本科、硕士研究生教育将原舞蹈学专业细化为舞蹈表演、舞蹈教育、舞蹈编导、舞蹈史论四个专业方向。

(三)课程设置

1983年,民族民间舞课由综合性教学内容细化为以民族为单位分别设课;1999年,基本功课由综合性技术技能教学内容细化为芭蕾舞、中国古典舞、现代舞三个舞种的身体技术技能训练,分别设课;之后,又增加了民族舞蹈技术技巧课、技能技巧课;1983年至今,在本科民族舞蹈教育层面,陆续增加了民间舞教学法、芭蕾舞教学法、中国古典舞教学法等专业理论课;2014年,增加了现代舞方向的理论课程。

(四)教材及理论建设

1992年始,陆续出版发行了维吾尔族舞蹈、傣族舞蹈影像教材;继而出版了《东方风韵》少数民族舞蹈教材系列,出版了朝鲜族、藏族、汉族以及基本功训练等多部影像教材2004年始,陆续出版发行了专著《舞蹈文化概论》《朝鲜族舞蹈史》《韩国传统舞蹈的沿革与发展》《四川凉山彝族传统舞蹈研究》《中国元代舞蹈史》《芭蕾舞教学法》《中国民族舞蹈编创法》等。舞蹈文字教材有《朝鲜族舞蹈》《藏族舞蹈》及《俄罗斯芭蕾舞课堂示例》等。

二、本科专业课程、课程内容现状问题分析

从20世纪80年代至今,上述改革和发展一直紧随着民族舞蹈教育在社会发展中日益重要的影响和渗透而不断深化着。这几次大的突破性改革,实际上反映了我校对高等民族舞蹈教育定位和教学目标上的与时俱进,即从早期的舞蹈中专人才培养的基础知识阶段进入高等舞蹈教育的深化知识阶段。

在我们与时俱进改革和发展过程中,仍有些显性不足的问题亟待解决:

(一) 教材问题

(1)舞蹈教育从中专到硕士研究生教育经历了40多年,教材的积累和完善也随之成长。但目前绝大多数院校的教材内容较为趋同,不同教育层面的教材难易度也较为趋同。例如:中专、本科、研究生教材的基础元素、简单组合、复合性组合、表演性组合等层次难易度存在着如何划分和界定的问题。

(2)专业课程教材内容单一化,对专业人才培养目标针对性不强。目前舞蹈专业课的教学内容,从横向比较,在形式和内容上表现为一般的基础的教育层面,但缺少纵向的、具有专业个性化指向的教学内涵层面。纵向内涵延伸可从时间上、空间上展现不同时代的文化背景、人文精神、精神追求、舞蹈风格,更有助于挖掘舞蹈教育的多层面知识内涵。

例如:目前专业必修课中的民族民间舞蹈课,教学主旨只是民间舞蹈风格韵律的一个教学层面。从该课程的整体内容分析,它只具有横向的、专业通识的内容,缺少纵向的专业个性化(表演或教育专业)的教学内涵层面。这种专业课程,只具备专业通识知识的教育功能,对培养不同规格的人才的针对性不够明确。

诸如这些在舞蹈本科专业课程中普遍存在的问题,如果不改革,将成为民族舞蹈教育中专业特色人才培养的羁绊。因此,当前本科舞蹈专业课程的发展,应该从教育内涵上进行探索,不断研究深化课程内容。改革的立足点应着眼于教学内容的纵向深入,将课程的教学层面立体化,针对培养目标,从教育需求出发,以全新视角开拓出新的教学层面,丰富课程的教学内涵,用完善的舞蹈专业课程体系,更好地培养高质量的专业人才。

(二)教学理论成果与实践成果相距甚远

民族舞蹈高等教育已40年有余,实践教学日趋成熟,培养出了一批批优秀的舞蹈人才,硕果累累。教学是基础,教研是提升,教材是教学与教研的集大成者。时过境迁,如今我校虽已陆续出版了关于民族民间舞蹈技术技能、民族舞蹈创作、民族舞蹈理论、钢琴伴奏等教材,其中《藏族舞蹈》荣获了国家级高等教育优秀教材奖,但是,舞蹈学科理论建设仍显羞涩,尤其是舞蹈与相关学科交叉研究。究其原因,是对理论总结的重要性认识不足所致。坚持教学与理论研究是我们始终不渝的发展方向,我们应大力提倡在教学中不断探索,将成功的经验提升到理论的高度,为后代留下宝贵的经验,使舞蹈教育理论强盛起来。自然,弥补上述不足并扭转不利局面还需我们一代代舞蹈教育工作者的不懈努力。

(三)教学理念与教学方法问题

教学理念决定着教学方式。“以教为中心”的理念在舞蹈教学实践中长期占据主导地位,仍然延续“以灌输式为主”的教学方式。随着高等舞蹈的教育改革逐步围绕“提升质量”这一核心问题,教学理念正向以学生的学习和发展为中心、以“学”为中心转变。从“传授模式”向“学习模式”转变,提高学生的学习质量,使学生在知识、能力和素质上获得全面提升。“以学为中心”的教育理念是一种教育意义上的真正对人生命意义的尊重。

1.加大优质教学方法课程的比例

在深化舞蹈教育课程体系的改革中,我们应该加大优质教学方法课程比例进入专业课程体系的比例。例如,舞蹈编创类课。这类课程源自改革开放以来,借鉴西方的舞蹈教育中的课程。这类课程的教学环节的特点是课时设置少,每周2节,课堂上教给学生的知识点,需要学生课下花费课时的4—5倍的时间自习,大大提升了学生在受教育过程中的主导地位,充分发挥了学生的自主性学习能力,是舞蹈教学中具有教与学良性互动的优质舞蹈教学方法的课程。

2.改进教学方法

改进教学方法用以提升教学的科学性、有效性。很多教师对教学方法的改变认识非常不足,甚至持漠视态度。舞蹈学科的教育传承方式更多止于课堂教学,使教师在专业基础课的教学过程中过度占主导地位,再加上专业基础课时设置的超大比例,更单方面地强化了教师的作用,无形中忽略了学生学习主观能动性的发挥,在一定程度上制约和弱化了培养学生的自主性学习能力,不利于创新型人才的产出。面对传统的“口传身授”的教学方法,一方面我们要看到其在相当长时间内还具有很强的生命力;另一方面我们也不能忽视其与时代的距离。坚持继承与发展永远是对立统一体。

在改进教学方法的问题上,也有一些积极思考、不断探索的老师。例如:青年教师在民间舞课教学中融入“拉班”的力效理论分析动作,使学生在民间舞课堂中对舞蹈动态的学习不仅仅停留在模仿层面,而是通过分析增加了对舞蹈动态运用的理论依据。再如:在“剧目排练”课中,有的老师把教学总课时做了调整,三分之二课时由教师授课,三分之一课时由学生互助教授。教学成果由原教学计划的一个剧目(教师教授)提升到完成三个剧目(学生分两组各互相教授一个)。

(四)课程设置中舞蹈理论课与专业基础课程比例失衡的问题

目前的培养方案课程设置中,专业基础课约占总学时的 90%,专业理论课的课时却相形见绌,从而影响了舞蹈人才提升文化素养。文化缺失的问题已经严重阻碍了中国民族舞蹈的传承与发展。我国的艺术教育体系是借鉴前苏联艺术教育模式,是职业化的艺术人才培养模式,其特点是以专业课程为主导,突出专业的技术技能训练。我们若想紧跟时代的步伐,彻底扭转舞蹈教育这种失衡的状态,开设、增加专业理论课程和补充建设专业理论课迫在眉睫!综上所述,不难看出,深化舞蹈专业课程体系与教材和教学内容的内涵式发展是我们当前探索和研究的重点。

三、舞蹈专业课程深化内涵式改革的探索

(一)以培养目标为导向推进课程建设

本科教学的核心思想之一,即尊重学生的个性化发展。通过对课程在舞蹈高校人才培养中的地位和作用进行分析,分层次设计教学内容,明确教学改革与建设的关键和所需遵循的原则,课程建设应首先确保课程教学目标的实现,并以此为依据进行系统化设计。

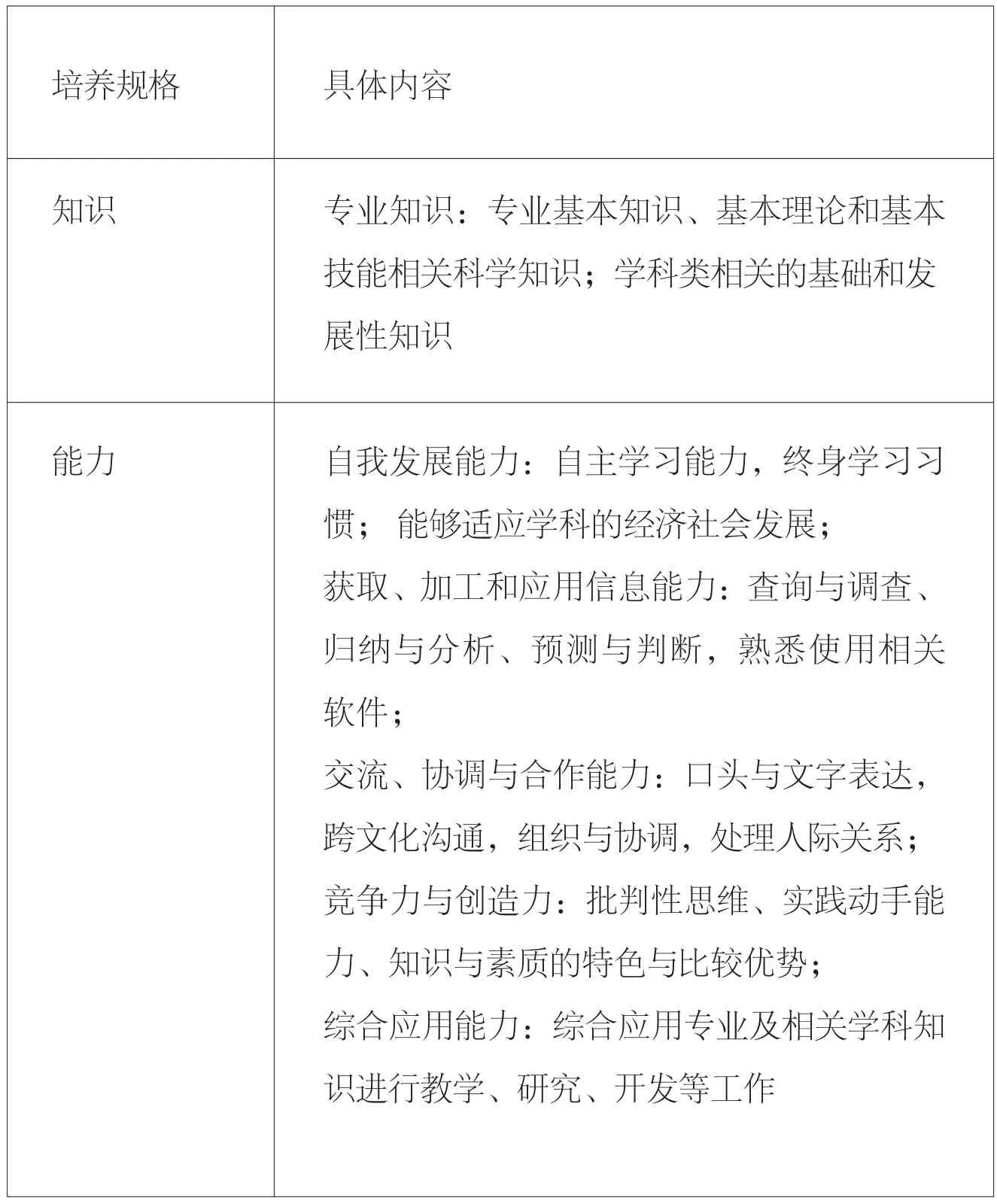

培养规格的要求见下表。

培养规格具体内容知识专业知识:专业基本知识、基本理论和基本技能相关科学知识;学科类相关的基础和发展性知识能力自我发展能力:自主学习能力,终身学习习惯; 能够适应学科的经济社会发展;获取、加工和应用信息能力:查询与调查、归纳与分析、预测与判断,熟悉使用相关软件;交流、协调与合作能力:口头与文字表达,跨文化沟通,组织与协调,处理人际关系;竞争力与创造力:批判性思维、实践动手能力、知识与素质的特色与比较优势;综合应用能力:综合应用专业及相关学科知识进行教学、研究、开发等工作

(二)以改革创新为教育目的

改革通过深化教育内涵,针对教育目标,以新的视角开辟新的课程内容。深化内涵从三维度体现出推进高等舞蹈教育教学发展改革,使我们的舞蹈教育课程不是停留在“身体”专业化的层面上。

1.主体维度

以扩大学生知识结构的改革,推进提高教师教学能力。

2.要素维度

以引导高等舞蹈教育进行深化教学内容创新改革,推进完善专业课程设置。

3.质量维度

以强化专业综合知识结构的宝塔底基课程改革与培养目标形成宝塔效应,推进提高专业人才培养质量。

(三)课程架构理念

从突出人才培养目标需求出发优化课程体系。根据专业定位、人才培养目标,以深化教学内容改革为重点,深化课程内涵,通过增加、调整、重组、整合等方式完善课程体系。

1.必修课

明确课程类别,围绕课程类别增加具有方向性、针对性的专业课和理论课。这种课程又可分为两类:专业主课(根据专业所开设的具有方向性、针对性的课程)和专业基础课(舞蹈专业的通识课)。

2.专业理论课

民族舞蹈课与民族舞蹈文化课并列开设。以理论课和专业课相配合,将专业教学中舞蹈体态的形成,动作的动律特点、风格特征等舞蹈本体的视角,引申到对各民族舞蹈所在的地理分布、历史、风俗、宗教、伦理等方面,帮助学生认识所学的舞蹈动作和作品,熟悉民间舞蹈的文化现象,真正做到用身体语言“使文化现身”,准确地用舞蹈来传达民族情感,提升民族舞蹈人才培养的质量。同时,理论课程的知识结构由浅入深,教学安排秉承“艺术概论—舞蹈文化概论—舞蹈史—中国民族舞蹈文化”的逻辑顺序开设。

3.选修课

增加实用性、综合能力拓展的知识课程。

(四) 深化课程内涵

针对人才培养规格,紧紧围绕培养目标,对部分舞蹈专业课程内容以新的视角深化内涵,增加教育层面,拓建新课。将舞蹈专业课程的教育内涵从狭义的“基本技能”,逐步跨越到对于“特定专业能力” 人才的培养。具体将新建设下列课程:

1.“形象塑造剧目”课

建立在原“剧目排练”课的基础上。以塑造、刻画典型人物性格,以及拟人化性格的舞蹈作品,如《蒙古人》《母亲》《西风烈》《凤凰涅槃》《牛背摇篮》等经典舞蹈作品和舞剧片段,提升舞蹈表演人才塑造、刻画人物的舞台表演能力。

2.“情感性民间舞”课

建立在原“民族民间舞”课的教学内容的基础上,打破民族民间舞原有的民族属性,通过提取民族民间舞蹈的风格动律特征,并以此为依托融入情感表演训练内容(可分为四部分:①优美,包括舒柔和欢畅的情感;②壮美,包括雄壮和崇高的情感;③悲剧美,包括悲壮和悲哀的情感;④喜剧美,包括滑稽、幽默、讽刺和诙谐的情感)。用全新的教育视角开拓的新的教育层面,深化民族民间舞课程的教学内涵,提升舞蹈表演人才的舞台身体表情能力。

3.“中国民间舞蹈”系列课程

开设“中国民间舞蹈素材采集法”课、“中国民间舞蹈教材编创法”课、“中国民间舞蹈教法”课、“中国民间舞蹈教学实践”课。其中“中国民间舞蹈教学实践”课是建立在原“民间舞教学法”课的基础上,将教育内容深化内涵为四部分,用以提高对民族舞蹈教师素质能力的培养。

4.“现代舞蹈的身体语言”课

建立在“现代舞”课的基础上,深化到现代舞不同流派的训练理念,以提升掌握现代舞训练特质到理论层面(目前我院在培养民族舞蹈身体技术技能的基本功系列课程中的“芭蕾舞”课和“中国古典舞”课,都已配合开设了“芭蕾舞教学法”课和“中国古典舞教学法”课)。

5.其他新增设课程

(1)针对性专业课,如“戏剧表演理论”课,加强舞蹈表演人才的表演理论知识。

(2)专业能力拓展性课程,如“民族舞蹈小品编创”课,在编舞技法的基础上,进一步深入学习舞蹈编创,拓展学生自编自演的能力。

(3)具有时代性、实用性的选修课,如艺术管理、音乐制作、动漫制作、钢琴、声乐等。

(五) 实施环节

第一,由学院领导、学术委员监审改革方案及内容。

第二,实行院长负责制,科研小组落实执行。

第三,针对改革课程对教师进行相关知识培训。

第四,引导教师自我探索改进教学方法,提高教学方法有效性。

四、改革预期连锁效应

(一)激发学生自主性学习

教学课程设置的调整,使教学环节中师生的关系较传统模式产生了质的改变。一方面,教学时间的变化,必然引导教师的传授方式从单纯重视身体技术和民族舞蹈的风格韵律表现,更多地转变成以强化知识点和以点带面的方法论,以自身的学术知识、实践经验和创新理念引领学生,推进培养学生自主学习的习惯,培养学生独立思考和解决问题的能力。与此同时,教育内容的新视角,激发学生的兴趣,进而形成学生一心向上、积极进取的自觉性和主动性。教与学互动起来,开放性思维和个性化思想有利于激发教师和学生的创新火花,升华思考,共同提升学术水平。 例如:新开课“形象塑造剧目”,教学过程中的内容设计通过双人舞、形象模仿,再到典型形象塑造,这些内容使学生兴趣盎然,极大地挖掘了学生自主学习和练习的积极性。课程中教师和学生互动中分享、共享,使课堂生动活泼,而且教与学行之有效。每周2节课,成果不仅数量大且有质量。

(二)依托创新,完善教学方法

教学方法是影响教学效果的重要因素。心理学研究表明,在不同教学方法的24小时知识保持效率中,“讲授”最低,只有5%;“阅读”和“视听”分别只有10%和20%;“示范”和“讨论”分别为 30%和50%;“实做”可达75%;“向他人讲授”可达90%。因此,要提高教学效果,我们应摒弃之前“重教学内容、教学理念和教学方法”的陋习,必须广泛地开展教学发展工作,大力推广新理念、新方法, 使我们的教学从“以教师为中心”“以教为中心”转变为“以学生为中心”“以学为中心”,从根本上解决教育观念相对落后、内容方法比较陈旧的问题。

教育学和心理学还表明,为保证教学效果,提倡参与式教学的互动教学方式,可以保证学生深度参与教学,而学生的深度参与是高效教学的根本前提。通过参与式教学,可以促进学生互相交流、相互借鉴,培养学生的书面和口头表达能力,引导学生形成系统连贯的科学思维,灵活地运用所学知识进行思考和判断,提高分析和解决问题的能力。

要实现互动教学,教师必须正确地理解师生关系。后现代教师教学观认为:师生是共生关系,谁也不是主体,谁也不是客体,强调师生间互相赋予平等和尊重。教师不是真理的唯一持有者,而是知识的解读者;提倡“教学相长”,教师是课程与教学的统一者,强调师生互动实现教学目标。

例如:新开设的“中国民间舞素材采集法”课,通过教授素材的来源的知识点,帮助学生认识到民间舞课程中典型的风格韵律的价值(民族文化的属性特点;训练价值等),看到了知识与知识之间的逻辑关系,对学生学习民间舞形成了互惠互利的作用。从身体运动延伸到民族文化内涵,加大和增强了舞蹈教学和学习的内涵深度,也提升了舞蹈教育功能质化,提高了人才培养质量。

五、高等舞蹈教育需要进行一场教学方法大讨论

学院舞蹈教育的目标是表演人才的培养,高等舞蹈教育中的理论研究、编导研究、教育研究无一不成为舞蹈表演人才培养的基石,因此在高等舞蹈教育中课程的知识内涵无一不是从属于表演人才培养的综合知识结构的。

新世纪以来,我国高等舞蹈教育在精品课程建设、教材建设、教学名师培养等领域进行了持续投入和建设, 鼓舞了广大教师的教学热情和士气,取得了明显的成效,对提高教学质量起到了很好的作用。20世纪90年代进行的全国范围的教育思想大讨论,对当时的教育改革起到了很好的作用。之后,虽然经历的教学内容与课程体系改革、面向21世纪舞蹈教育教学改革、新世纪教学改革与教学质量工程等,每次也都提及教育教学方法的改革,但缺少一次全国范围的深入讨论来解放思想,深刻认识社会需求与高等舞蹈教育的新常态,适应新形势的需要。笔者认为,教育教学方法不光是多媒体的技术、信息的使用,更重要的是因材施教,以学生为中心,激发学生学习热情和创新钻研精神,促使学生主动发现问题、提出问题和解决问题,充分发挥教师导学、助学作用,帮助学生学会学习,学会研究,促进学生成长成才。目前教师的导学和助学作用发挥得还不够好,教与学两个方面还存在一些必须改进的问题。这些问题与教育教学有密切的关系。

改革需要思考,需要探究,需要实践,更需要勇气!改革将强化人才规格培养模式,拓展舞蹈专业课程的内容,深化知识内涵,促进培养过程中提升舞蹈学生的自主性学习能力,激励舞蹈教师提升教学方法和教学能力,提升课程内涵价值,深化舞蹈教育教学的研究层面,以发展的眼光、新的视角为民族舞蹈教育开拓新的科研领域。希望我们一代代民族舞蹈工作者前赴后继,为繁荣民族舞蹈教育事业建设贡献绵薄之力!