新形势下传染病医院人才队伍建设途径探讨

周祖琼,杨修凯,唐欷柯,吴锋耀

(南宁市第四人民医院医院办公室,广西 南宁 530025)

·医院管理·

新形势下传染病医院人才队伍建设途径探讨

周祖琼,杨修凯,唐欷柯,吴锋耀

(南宁市第四人民医院医院办公室,广西 南宁 530025)

医疗市场的竞争归根到底是人才的竞争,人才队伍建设在医院的生存与发展中起着关键性作用。文章针对当前我国传染病专科医院人才队伍的现状、对存在重点问题及原因进行分析,并提出制定有效的人才激励机制;培养好现有人才,引进高层次人才;建设合理人才梯队;建立医院科研学术交流平台;加强医院文化建设,提高医院人才吸引力五方面的建议。

传染病医院;人才;途径;激励机制

近年来,新发传染病的数量逐年增加[1],如禽流感(H7N9)、中东呼吸综合征(MERS)、埃博拉出血热(Ebola hemorrhagic fever,EBHF)等新发传染病出现,给传染病的临床治疗带来极大挑战,医学人才作为临床治疗中的关键角色,对传染病治疗起着决定性作用。作为传染病医院,要在激烈的医疗市场竞争中前行,必须不断创新,加快推进人才队伍建设,适应医疗市场发展需要。因此,探索科学的人才队伍建设途径有着重要的意义。

1 传染病医院人才队伍建设现状

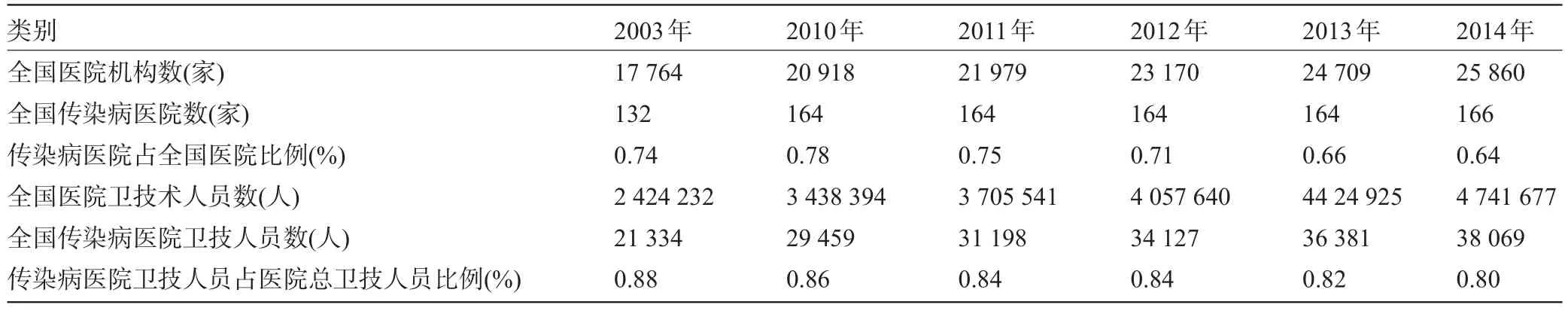

1.1 人才队伍建设基本情况 2014年,全国共有医院25 860家,其中传染病医院166家,占0.64%;与2002年非典时期相比,全国医院增加8 096家,增长45.58%,传染病医院增加34家,增长25.76%;但从传染病医院机构数占当年医院总数的比例看,2014年比2002年下降了0.10%,2010-2014年,传染病医院机构数占医院机构总数的比例呈逐年下降的趋势。2014年,全国医院共有卫生专业技术人员(简称卫技人员,下同)4 741 677人,其中传染病医院卫技人员38 069人,占0.80%,与2002年相比,全国医院卫技人员增加2 317 445人,增长95.60%,全国传染病医院卫技人员增加16 735人,增长78.44%;从传染病医院卫技人员占医院总卫技人员比例看,2014年比2010年下降了0.08%,2010-2014年,传染病医院卫技人员占医院总卫技人员比例呈逐年下降的趋势,见表1。

表1 2003年、2010-2014年全国医院机构数与卫生专业技术人员情况表

1.2 年龄、学历、职称结构不合理 当前传染病医院卫技人员年龄主要集中于29岁及以下、50~60岁两个年龄段,呈现出“两头多,中间少”的“U”形结构,而30~49岁年龄段的比例偏低,人才队伍年轻化和老龄化问题突出,在实际工作中经常出现“想干的干不了,能干的没精力”等现象。除北京、广东、上海等较发达地区外,全国大部分省份传染病医院卫技人员以大专学历为主,低于其他同类专科医院水平,尤其是研究生以上学历人员比例偏低,很大程度上制约了医院学科建设与发展。此外,医院职称比例以初级职称为主,高级职称以上占比较少,职称整体偏低同样也是影响学科发展的重要因素之一。

1.3 缺乏系统的人才培养规划 传染病医院人才培养主要采取内部培训的形式,以各科室自行组织内部业务技术培训为主,培训内容主要针对当前传染病相关领域专业理论知识,而实际操作培训课程较少,理论与实践脱节,培训效果差。医院临床专业技术人员日常工作繁重,每年计划外派到其他机构进修学习的次数较少,到其他机构长期进修学习更是无法实现,人才培养缺乏系统性的计划和激励机制,严重影响了医学人才的职业生涯发展。

1.4 学科管理与科研能力缺乏 近年来,部分传染病医院通过外部引进或内部重点培养两种方式培养了一批学科带头人,这部分人才在各自领域取得了一定成绩。然而,与其他类型医院相比,传染病医院在全国范围内有影响力的专家较少,一定程度上削弱了传染病医院的整体竞争力。部分学科带头人思路局限,在创新、科研学术能力方面存在一定欠缺,难以打造在全国范围内有影响力的品牌学科,传染病医院科室与其他类别医院的科室相比,存在一定差距。

2 存在问题

2.1 编制政策制约与传染病医院的特殊性 近年来,由于编制数额限制,多数传染病医院属于满编或超编状态,医院新进人员主要以合同制形式招聘,医院非在编人员的工资主要由医院自身经营支付,无形中增加了医院的运营成本。受当前社会“铁饭碗”观念的影响,新进编外人员没有归属感,工作积极性不高,造成人员流动性大,护理岗位尤为明显。当前的编制政策“只进不出”,致使一些无法胜任岗位要求的人员不能向社会分流,而想要的优秀人才又因为没有编制而留不住,导致恶性循环[2]。此外,传染病医院属专科医院,整体知名度略低于其他综合性三甲医院,且从事的医务工作具有一定的职业暴露风险,也使许多优秀的医学人才望而却步。

2.2 人才培养机制方面 医院是一个技术密集型机构,作为一名卫生专业技术人员,需要不断更新知识,提高技术水平,才能应对不断变化的疾病趋势。近年来,医院领导对人才培养越来越重视,加大对人才培养的资金投入,在人才培养方面取得一定成绩。但在人才培养的制度建设方面有待进一步完善,如到外单位培训制度、职称晋升制度、科研奖励制度等,虽然在其他的规章制度中有所提及,但没有具体的实施方案,考核指标也不够明确,一定程度上降低了人才的工作积极性。

2.3 人才使用方面 “人尽其用”是人力资源优化配置的最好体现。新进人员正式录用后,根据不同专业情况,便安排到各个固定科室进行工作,由于日常工作业务繁重,工作压力大,不同科室人员之间的技术、业务交流极少;从医院层面,也缺乏一个可供不同科室、不同领域专业技术人员相互交流的平台,使得专业人才拘泥于本学科、本区域,导致视野不够宽阔,知识面不够宽广,难以继续适应学科发展的形势和需要。

2.4 领导观念方面 当前医疗服务市场竞争激烈,大多数医院管理者习惯对人才采取“拿来主义”,即人才一经录用,马上可以奔赴工作岗位,并可以独当一面。然而,在实际工作中,新进人才需经过一段时间培训与历练,才能达到预期水平。医院管理者往往更关注人才的产出,而忽略对人才的投资。

3 人才队伍建设的途径

3.1 制定良好的人才激励机制 双因素理论认为,引起人们工作动机的因素主要有两个:一是保健因素,二是激励因素,因此在激励机制的制定时应考虑两方面的内容[3]。改善医院工作环境,提高工作环境的安全系数,保障人才的人身安全;制定切实可行的绩效分配制度,真正做到“多劳多得、优劳优得”。在设立奖励机制时,根据不同层次的人才需求,给予不同奖励,如职称高、收入高的,可适当给予名誉性奖励;对年轻人才,可适当给予物质性奖励等。建立科学的考评体系,对人才进行年度考核、聘期考核,将其作为职称晋升、绩效分配、奖励的评价依据;对在科研方面有突出表现的,给予适当科研奖励;鼓励人才继续深造,定期选派优秀的人才到国内外开展学术交流,提升业务水平,努力做到“知人善用,人尽其才”,实现人力资源效益最大化。

3.2 创新机制,培养好现有人才

3.2.1 制定科学人才培养计划 医院在制定培训计划前先对卫生专业技术人员的需求进行调研,根据不同培训对象的需求,设计开发出适应不同层次、不同类型的人才需求的培训项目,再根据培养目标和要求,组织优秀教研人员,倾心设计、研发精品项目,为提高培训质量奠定坚实的基础。如在管理人员层次应加强管理理论与技能、计算机技能、写作能力等内容的培训;在医护人员层次侧重专业技术、公共卫生服务与英语等内容的培训,培训时间以短期(1个月以内)培训为主,多采用专题的形式授课,学员可根据自己的兴趣选择喜欢的专题,同时制定严格的培训考勤与考试制度,保证培训质量[4]。每一位卫生专业技术人员制定自己的职业生涯规划,分别制定具体的短期、中期与长期目标,医院采用目标管理法,建立职业生涯规划执行制度,严格要求员工认真完成自己各期目标,并设定奖励制度,对完成目标的员工给予适当的奖励,对不按时完成目标的员工实行惩罚,以此促使其他人员为实现目标而努力奋斗,从而带动整体人才素质的提高,产生“蝴蝶效应”。进一步破除阻碍人才成长和施展才华的各种障碍,弘扬探索未知、追求真理的科学精神,营造宽容失败、鼓励创新的良好氛围,充分激发人才特别是青年人才的创新活力[5]。

3.2.2 重点培养学科带头人 学科带头人是医院的核心技术力量,有学科带头人、形成稳定的学科梯队、有数量适宜的骨干人才团队的学科才会形成良好的发展趋势。结合医院自身的特点,以临床治疗为主要内容,在不同学科中选拔有品德、有技术、有凝聚力、有科研能力的人才进行重点培养,根据不同学科的具体情况,制定详细的培养计划,并定期进行考核,采取优胜劣汰竞争机制,促进人才之间的相互进步[6]。给予学科带头人适当的自主权,使其有一定的发挥空间,要求每个学科带头人至少承担一项科研课题,锻炼其科研能力和团队管理能力。

3.3 大胆实践,引进高层次人才 高层次人才是指在一定领域、行业中具有较强业务能力、科研水平及战略眼光的高端领军人才[7]。医院需打破常规,大胆尝试,通过高薪聘请、吸引等多种方式,引进医院当前紧缺的、有特色的高层次专业技术人才。利用其先进知识和技术,在某个领域进行创新实践,给予高层次人才合理的科研经费保障与生活保障,使其安心留院工作。

3.4 调整人才结构,建设合理人才梯队 梯队结构是否合理,直接关系到学科发展。在理想的引导下和实践的基础上,由内外因相互作用,推动人由非人才状态向人才状态,从低层次人才状态向高层次人才状态转化[3]。在现有人才梯队的基础上,将现有人才的专业、年龄、学历等因素作为下一轮人才招聘的参考。招聘机构最紧缺的人才,并在人员的年龄结构上建立青中晚三阶段的阶梯形年龄结构,有利于人力资源发展的连续性,另一方面,高薪聘请专家对年轻技术人员进行指导,促进年青技术人员的职称晋升。最终,将医院人才结构逐步过渡为以中青年骨干为主,中级职称以上为主,研究生学历以上为主的人才梯队。

3.5 建立医院科研学术交流平台 创建医院内部科研学术交流平台,如定期开设医院学术交流论坛、专题讲座等。邀请国内外专家对当前国际热点问题进行现场讲解。同时,鼓励医院内部人才利用平台资源,对某一感兴趣专题进行讲解,一方面使人才自身得到锻炼,另一方面也促进医院人才之间的相互学习。医院设立学术交流奖励机制,对在交流平台表现突出的人才,给予一定奖励。此外,还可利用先进的网络技术,搭建医院科研学术信息平台,使学术交流更加方便快捷[8]。

3.6 加强医院文化建设,提高医院人才吸引力 医院文化是医院的软实力和核心竞争力,在医院管理及建设中发挥越来越大的作用,建设优秀的医院文化是医院实现长期发展的重要支撑点[9]。作为传染病医院,在致力于打造传染病重点学科及落实各类新发、突发传染病防治任务的同时,通过开展志愿者服务、“形象服务年”、“文化建设年”、“先锋模范年”、“医德医风建设”等丰富多彩的文化建设活动,同时树立医院先进人物典型,打造传染病医院品牌文化[10],以此吸引各类人才到医院工作。

人才是医院竞争与发展的核心要素,而人才队伍建设是一个系统工程。因此,必须从引进人才、培养人才、使用人才等多方面建立起长效的人才队伍建设机制,最终形成强有力的医学人才队伍,使传染病医院在市场竞争中立于不败之地。

[1]司福德,张磊.我国新发传染病的流行现状及预防控制策略[J].职业与健康,2013,29(9):1134-1136.

[2]王白仪,钟文菲,郭敏.公立医院编外聘用人员管理浅析[J].海南医学,2014,25(16):2469-2470.

[3]吴琳榕.基于双因素理论的医务人员满意度分析[J].中国肿瘤, 2013,22(2):109-110.

[4]王聪,李成智.县级公立医院人才队伍建设存在的问题及路径探讨[J].中国医院管理,2013,33(4):37-38.

[5]李克强,创新宏观调控实施创新驱动[J].科技创新与品牌,2014, 12(7):19.

[6]孙忠人,吴红艳,刘世斌.基层医疗机构人才队伍建设的探讨[J].中国医院管理,2012,32(10):67-68.

[7]郑代良,钟书华.中国高层次人才政策现状、问题与对策[J].科研管理,2012,33(9):130-137.

[8]匡莹,孙向阳,张明敏.新常态下医院人才队伍建设的探索与实践[J].江苏卫生事业管理,2015,26(5):27-28.

[9]陈起坤,颜楚荣,陈卓琦,等.新形势下我国医院文化建设的战略思考[J].中国卫生事业管理,2014,1:17-20.

[10]吴锋耀,董文逸,韦彩云,等.发挥先进典型引领作用打造医院品牌文化[J].内科,2014,16(5):626-627.

R51

C

1003—6350(2016)24—4112—03

10.3969/j.issn.1003-6350.2016.24.054

2016-07-18)

广西南宁市科学研究与技术开发计划项目(编号:201109047C)

周祖琼。E-mail:gxnnszzq6@163.com;吴锋耀。E-mail:wufengyao@126.com