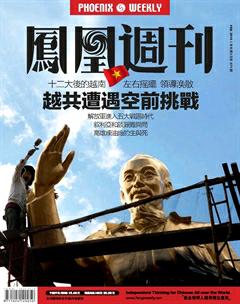

越共遭遇空前挑战

张明亮

2016年1月28日,河内市国家会议中心,越南共产党第十二次全国代表大会(下称“越共十二大”)在各方猜测和评论中落幕。此次大会正值越南革新开放30年之际,是越南党和国家最高领导层更迭幅度最大的一次。加之近几年来,越南国内外刮起了否定越共政权正当性和存在必要性的旋风,越南与国际社会尤其是大国的互动也更加紧密和复杂,因而此次会议引发了外界舆论激烈的讨论。

越共高层的权力变动较早形成了一条有规律和制度可循的脉络,如今领导越南的四位要员,分别是出任总书记、国家主席、总理和国会主席的政治局委员,形成了外界通常所说的“四架马车”式格局。这也是越南革新开放后渐趋成型的一种带有越共特色的高层权力分配模式。四位首先要在越共政治局中赢得领先位置,然后到各自岗位上实现对国家的治理。该架构中的权力分配既有来自越南《党章》和《宪法》的文字依据,也有越共政治传统的因素,近年来则越来越受到个人运作能力的影响。

但从越共十二大前后的情况来看,这一格局正遭受越来越大的挑战:党的最高领导层分野日趋清晰可见,平衡之下却显得涣散乏力,对越共的领导地位和力量也形成了事实上的削弱。未来越共所面临的内外挑战,只会比过去五年更多,也更为棘手。

新班子,旧面孔

在党内外、国内外不断施加压力的背景下,越共新班子最终得以顺利出炉。新班子的年龄、学历均上了新台阶。阮富仲连任越共中央总书记,而包括现任国家主席张晋创、政府总理阮晋勇和国会主席阮生雄在内的9名十一届越共中央政治局委员都被新的面孔所替代,新晋政治局委员12名。此外,越南“四驾马车”中终于迎来了女性干将,而且颜值不低。此外,总书记阮富仲与即将出任国家主席的陈大光都是博士,放眼全球也有资格从学历上傲视同僚们了。

越南革新之后,越共高层逐渐形成总书记影响力下滑、总理与国会主席影响力上升的态势。其党委、行政、立法方面虽然不存在外界过分夸大的“自由选举”,却也呈现出相当程度的制衡色彩。这种独特的模式既不同于朝鲜、古巴等国,又不同于一些威权国家,也迥异于西方。由此,“越式格局”面临的问题与挑战自然也有其独特性,值得细致观察。

如今四十多岁的政治局委员的确能体现越共干部年轻化的态势,但留任的“老班长”阮富仲年龄已有71岁。即便如此,他仍然以80%高票再次当选总书记。

单从年龄来看,越共十一届中央政治局中或许最不该留下的就是阮富仲了。作为十一届中央政治局中年龄最大的领导,阮富仲2011年出任总书记时就已超龄。比起十二大前的竞争对手阮晋勇,比起越共近三届总书记,其年龄似乎不适合留任。不过,比起“邻居家”的总书记,阮富仲还算年轻。老挝人民革命党仅在越共明确总书记一周前,确认了新的总书记人选:78岁的新任总书记接任79岁的离任书记。比起再度参选美国总统的希拉里,阮富仲也不算年龄太大;比起越共历史上的另外一些总书记就任时的年龄——如长征和杜梅,阮富仲续任总书记的年龄也不算大。1985年黎笋在越共总书记任上去世后,高龄的长征曾短暂代理总书记。

越共十二大之前,有传言称阮富仲再干两年左右,将由新人选接任总书记。类似模式在越共历史上曾出现过:1996年越共八大上,杜梅也是高龄续任总书记,干了两年后让位给黎可漂;不过接任的黎可漂做了不到一届,就在2001年的九大上挂冠而去。只不过,阮富仲连任总书记,暂时稳定了越共的替代危机,或者说延缓了危机;但并未解除危机,甚至给下次危机埋下了伏笔。

可能出任国家主席的陈大光算得上是“学霸”:博士学历,教授职称。陈大光的工作经历较为单一,完全在警察队伍工作;从他的公开履历看,似乎并不是警察队伍里的专业人士,而类似于政工性质,这可能为他带来了较为丰富的政治阅历。

国家主席由强力部门人士担任已有先例,曾经的国家主席黎德英是军人出身,高度重视意识形态安全。承平时期,警察在国家中的地位与作用甚至高过军队。陈大光的警察背景也是强力部门,这或许会使他像前辈那样重视意识形态安全。

相比来说,总理一职的“专业程度”较高,基本由之前的副总理来继任。即将卸任的总理阮晋勇2006年就任总理之前,已在副总理位置上干了近十年。越共十二大之前,阮春福是几位副总理中唯一一位政治局委员。尽管十二大之前也传出对阮春福不利的负面消息——如家产问题,但其仍是出任总理的最佳人选。阮晋勇在第二个总理任期(2011-2016)内来过中国,但却不是正式访问;而作为副总理的阮春福则在任期内访问过中国。2015年9月,阮春福作为副总理赴华参加东盟博览会。这种把参加会议与访问中国结合在一起的套路,在阮晋勇第一个总理任期内时常会出现。

谈到阮氏金银,仅有半届政治局委员经历的她,就出任了越共的“四号位”——国会主席。2011年越共十一大时,已传言阮氏金银要进政治局;但其真正“入局”是在2013年1月越共十一届中央委员会的中途。作为女性,能进政治局已算“破例”了。

越南女性的政治地位之低是举世公认的。阮氏金银之前,越南仅有两位女性政治局委员,其中一位是与她同届的从氏放。此外,阮氏金银之前,越南国会主席基本都是国会之外转来的,而她是少有的由国会副主席升任主席一职的人。由于仍在曾经熟悉的领域工作,她或许比前任们更能驾驭国会。

但总的来看,如今的新班子更像是一种“过渡性”安排,这也意味着其不仅要承接之前的所有挑战,还比之前班子多出中途“换将”的难题。

“狼来了”的威胁

去年12月越共十一届十三中全会召开后不久,一位研究越南问题的同行在一次小型研讨会上坦言:到越共十二大召开,会迎来越南“颜色革命”的窗口期。

实际上,越共曾多次感受过“狼来了”的威胁。每次越共全国代表大会前,对越共执政合法性的争论都会空前活跃。越共中央为抑制“和平演变”的风潮,曾开除过越共中央政治局委员级别的要员——1990年越共六届八中全会撤销了鼓吹政治多元化和多党制的越共中央政治局委员陈春柏的一切职务;1999年又将鼓吹自由化和多党制的越共中央委员陈度开除出党。“二陈”都力主放弃越共的执政地位。2005年,还在担任越共中央政治局委员、中央理论工作委员会主席的阮富仲也曾撰文批评越共十大前冲击社会主义制度的“逆流”。

越共十二大前夕,针对越共执政地位和社会主义制度的谈论空前强烈。大陆官方新华社2016年1月16日刊发的“问答越共十二大新看点”一文,判定十二大前越南党内外否定越共执政地位和社会主义制度的情况“空前严重,复杂和激烈”;这也是中国国内大部分越南专家的判断。

2013年3月,越共中央机关报《人民报》发文批评要求政治改革的知识分子,称他们“反党”;当时越南正在进行修宪的咨询活动。越南一些活跃的知识分子提出废除宪法中有关越南为共产党领导的国家的条文。有人接受外媒采访时称:越共应该勇于接受其他政治派别的挑战和竞争,民间起草的宪法草案甚至要求越南军队国家化,“军队首先为人民服务”,党不再指挥枪。这些挑战越共执政地位的言论引发越共中央的警惕,随后《人民报》刊发了批评文章。此前,越南以“颠覆罪”判处了20多人长期监禁,这也是越南近年来最大的政治案件。

这让越共高层警惕性高涨,此次超龄的总书记能留任,年龄与能力上更合适的阮晋勇退出总书记的竞争,可能皆与“颜色革命”的压力有关。十二大期间,这方面的威胁暂时黯淡下去,但底蕴仍在。十二大后,这股火苗很可能比之前烧得更旺。

未来,越共十二届中央能否在党内外的压力下“风雨飘摇”挺过五年,在激烈的党内派系交锋中交棒给第十三届中央,还是让此次十二大成为“绝唱”呢?不论哪种结果,必须面对的事实是,越共的未来五年,很可能“颇不宁静”。

崛起的两“会”

另一个值得关注的是,近几年来,越共中央委员会与越南国会也在不断扩充权力:国会越来越像《宪法》里的国会——更多发挥国家最高权力机构的功能,中央委员会则越来越像《党章》里的中央委员会。《党章》把五年一次的全国代表大会定性为党的“最高领导机关”,决定越共和越南的大事;国会则是《宪法》圈定的权力机构。

越共十一届中央委员会几度反转越共政治局的决议,甚至不顾及总书记的建议。

2012年的越共十一届六中全会上,越共高层以不点名的形式严厉批评了阮晋勇,甚至将其写到全会报告中。《人民报》则“帮助”越共完成点名,该报当时发表了一篇评论称“如果总理做错事,一样要接受党的处分”。虽然后来《人民报》表示这是编辑失误,把“总经理”误写成了“总理”,但其中含义不言自明。这也让外界对越共高层的分裂有了更多的猜测空间:总书记在政治局里掌控大局,想对总理“开刀”,操作出对自己有利的决议。

越共十一届六中全会闭幕后不到一个月,阮晋勇再遭打击,越南国会议员杨忠国认为,阮晋勇需要为越南严重的官员贪腐和大量的银行坏账负责并辞职。

对此,阮晋勇在次年5月进行了强势反击,在越共中央政治局的增补选举中,两位阮富仲支持的人选遭到中央委员会的否决,取而代之的是阮晋勇的亲信阮善仁和阮氏金银。据说总书记会后不久公开抱怨,中央委员会把“机会主义者”选进了政治局。由于越共政治局成员较少,外界认为,阮晋勇的派系此时大量进入政治局为自己在越共十二大争权完成了关键性的布局。

依据越共《党章》,中央委员会是仅次于全国代表大会的领导机构。全国代表大会选出中央委员会,中央委员会再选出政治局和总书记。全国代表大会五年一次,闭会期间,中央委员会就是党的最高权力机构。中央委员会闭会期间,才轮到政治局充当最高领导机构。但实际运作中,之前的中央委员会极少否认或者推翻最高领导人和政治局的决议。十一届越共中央委员会上述之举,事实上削弱了越共总书记和政治局的权势和声望,客观上弱化了越共的影响力。

与之相比,越南国会更早走上“充实权力”之路,近五年来进一步“开疆拓土”:政府官员在国会被质询,并向全国直播;总理也被议员严厉批评。国会还会否定政府的大项目,对领导人进行信任投票。通过《公投法》之后的越南国会在国家大事方面的影响力进一步扩大,势必会弱化越共在国家政治和社会中的角色。

越共中央委员会与越南国会的扩权之举,“空前”但不“绝后”。越共十二届中央委员会同样可能会像十一届那样反转政治局的决议。不确定的是:越共十二大后越南国会的扩权之路会走多快,以及会走多远?

TPP:“踢”越共“屁屁”

在越共十二大前的准备会议——越共十一届四中全会上,越共高层当时还未对十二大的人事达成共识,却先对加入美国主导的“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP)达成共识。

对此,一位越南裔美国学者在《外交家》杂志撰文称:“越南在越共总书记的推动下签署了TPP,答应了美国版本的工会标准。”作者试图表明,越共总书记阮富仲并非外界认为的那么“亲华”,因为中方一直不满于越共接受TPP标准下的工会形式。

目前越南工会属于社会主义国家的工会,法律上保障共产党和政府对于工会的领导权。但TPP要“斩断”党和政府伸向工会的那只合法的“手”。越南签署协议后,必须从法律角度确保越南工会的独立性,以及工会组织罢工的权利。

事实上,如今的越南工会已是社会主义国家中比较前卫的工会。工会的自主性之大,在维护工人利益方面之力度,以及同资方博弈之坚定,都是其他社会主义国家工会所不具备的。

2008年金融危机期间,笔者到越南南部胡志明市附近的工业区考察一些台资企业,感受到越南工会的活跃。这其中,不少是从中国广东珠三角迁移到越南的工厂。这些企业选择越南的理由很明确:费用低,可降低企业运营成本。不过,让企业管理层苦恼的不只是越南员工的低效率——对比于中国大陆的流水线尤其如此,也包括越南的工会制度。据介绍,工会与资方博弈的手段十分丰富,越南工人在工会的支持下,罢工门槛很低;罢工期间,资方不仅不能解雇员工,还得照常发薪水。越南党和政府为保护越南工人的利益,也会从法律角度为工会提供保障。

TPP是越南积极主动加入的多边经济合作架构。名义上虽然是经济领域的协议,却也会直接或间接触及到社会和政治领域的事务,因为该协议涉及不少敏感议题——尤其是工会独立性的要求。美国主导的TPP对于成员国的工会有着高标准的要求,包括越南在内的成员国法律必须保障工会的独立性,工会不再是政党或政府的工具。由此看来,TPP势必“倒逼”越南在社会和政治领域进行改革。

中美之间继续选边

外界一贯喜欢用“亲华”和“亲美”来划分阮富仲和阮晋勇,这主要体现在外交领域。越共十二大刚刚结束,阮富仲于1月29日在河内会见了中国领导人习近平的特使、中联部部长宋涛。宋涛向其转达了习的口信,显示了中方对两党两国关系的重视。

然而,被贴上“亲华”标签的阮富仲,却在去年7月实现了越共总书记的首次访美。那么,连任后的阮富仲还会访美吗?如果访问,会在其任期的哪个时段以及什么样的背景下进行呢?

从过去经验来看,新任的越共总书记首访一般会去其传统势力范围老挝,外访第二站通常选择中国。外界关心的是:他会访问中国几次,以及会在什么样的氛围下访华?访问能达成怎样的高层共识,能实质性提升中越关系吗?

阮富仲上一个总书记任期内的两次访华,都是在中越关系因南海问题而生龃龉的背景下进行的,访问之后的双边关系也未见到实质性提升。2011年阮富仲作为总书记首次访华前,两国在南沙群岛万安滩海域的“电缆事件”不仅将越共十一大之后的双边关系带入低谷,也给其首次访华蒙上阴影。他在访华期间与中方签署了《指导海上问题原则协议》,尽管事后证明,该协议形同虚设。其访华后,中越关系暂时和缓,直到2014年5月西沙群岛“中建南事件”的爆发。阮富仲在2015年4月的访华,是在该事件将中越关系拉入低谷的大背景下出现的,访问后的中越关系依然在低水平上运行。

相比而言,黎可漂担任越共总书记的时间不长(1997年12月-2001年4月)——甚至没有一个完整任期,作为总书记访华次数也不比阮富仲多,但访华效果却远大过后者。当时黎可漂的访华为越中关系明确定调,并从高层角度推动两国解决陆地边界和北部湾划界问题。

而阮富仲2015年的访美之旅则是开创性的,访问后越美关系迅速升温。访美之前,越美关系被认为上升到有史以来的最高点:两国部长级官员往来更加频繁,对双边关系的推动更具实质意义;美国在准军事领域对越南的援助多起来,美国议员对越南的批评声少了,呼吁美国政府加大对越援助的声音变多了。除了这些领域,越共领导层在十二大之前几乎一致通过TPP协议的行为,也是与美国走近的绝佳例子。

对越南来说,中国可谓“近火”,美国如同“远水”。用“远水”救“近火”,从阮基石执掌越南外交大印的时代就开始力推了。阮基石生不逢时,没有太多机会落实自己的外交理念,但他的儿子范平明却有着明确的想法。范平明现任越南外长,其执政期间越南外交可谓成功地“东海化”了。“东海”是越南对南海的称呼,越南认定其岛礁与水域很大一部分属于越南,却遭到中国的“侵占”。为了抑制中国“侵犯”其海洋权益,越南外交部门几乎全盘集中于“东海”议题和如何牵制中国方面。美国则是越南理想中可以牵制中国的最佳力量。越共十二大之后范平明仍会执导越南外交,而且作为政治局委员,其对越南外交的影响力将进一步提升。

在涉及到越南国家利益的海洋问题上,中越始终存在着难以调和的矛盾。在越共十一届中央任内,南海问题几乎“绑架”了双边关系。尽管双方多次公开表示“南海问题不是中越关系的全部”,但事实上,南海问题几乎成为双边关系的全部。

从经济角度看,中国多年来都是越南最大的贸易火伴,但同时也是越南外贸最大的逆差来源地。美国则成为越南在经济领域的“新宠”,TPP协议就是明证之一。如今,美国是越南贸易顺差最多的来源地,也可为越南带来高质量的投资;最为关键的是,美国可以平衡越南在经济上过度依赖中国的现状。然而,越南从未像泰国或韩国那样,能同时跟美国和中国保持较为稳健的关系。

“左右逢源”能否为继?

2013年一次学术会议上,当笔者提议中越应当在南沙群岛万安滩海域合作开采油气资源时,在座的越南同行中不少人都在摇头。一位越南学者激动地说:“那里是越南的专属经济区和大陆架,怎么能同中国合作?”我反问道:“越南已在万安滩附近海域同中国以外的其他外国企业合作了,为什么不能同中国合作呢?”其实还有来不及问的:“中越之间有比不合作更好的出路吗?”

越南在“东海”问题上的立场,不仅妨碍了越南同中国在南海合作的可能性,也不利于稳定越中关系。“东海”及其岛礁对越南的意义,超过以安全与资源为主要范畴的国家利益层面,而上升到凝聚越南民族共识和引发越共执政危机的意识形态层面。此处意识形态同“颜色革命”所对应的意识形态无关。越南党和政府在“东海”问题上回旋的余地已很小,因为任何务实性的妥协都会带来更大的执政危机。而在主权议题上的不妥协态度,事实上也堵死了可能的双赢。

万安滩海域曾是中越对峙过的地方,却也是最有合作价值的地方。如果双方高层真能从利益共享、稳定双边关系的大局出发,那么从万安滩海域合作开始,两国海上共同开发与低敏度领域合作就有戏了,双边关系的路子也可能活起来了。

对越共来讲,能助其保卫社会主义制度的,没有比中国更合适的了。越共的政权本来就是中共“雪中送炭”确立起来的。上世纪90年代初苏东巨变后,若没有中国鼎力扛起社会主义的大旗,越南恐怕也抵不住那一波的“颜色革命”(当时叫“和平演变”)。中越关系正常化之后的两任越共总书记——杜梅与黎可漂,都深谙中共在保卫越南社会主义制度方面的角色,因此把“同志关系”放置到双边关系的首要位置。此外,稳定的双边关系,对双方的经济发展和国家安全也是最为有利的。

从表面来看,如今的越共新班子有利于稳定越南对华关系。总书记阮富仲重视意识形态,且在对华关系上比暂时失势的阮晋勇温和且务实;陈大光与阮春福都在越共十二大前不久访问过中国,阮氏金银之前已是国会对华友好小组的带头者。但这些始终掩盖不了越南对华关系中的诸多“短板”。越南诸多势力在“东海”问题上的坚定立场与对策,不仅短期内难以改变,还会不断地冲击未来的对华政策。

对越南来讲,在坚定维护越南的海洋权益与稳定越中关系之间,在中美之间,在发展经济与稳定共产党的统治之间,在“颜色革命”之压力与捍卫社会主义制度之间,“左右逢源”应该是最佳状态。但理想终归只能期待,现实必须面对:飘摇中召开的越共十二大也并未化解导致其动荡的根源。“摇摆”的缘由和结果都是越南内外政策的稳定性与连续性越来越低,越南社会的低烈度动荡在所难免。如此看来,下一个五年或许会成为越南政治社会变化的“窗口期”。